食品生物化学实验复习过程

- 格式:doc

- 大小:91.00 KB

- 文档页数:18

实验一马铃薯淀粉的显色和水解一、实验目的和要求1、了解马铃薯淀粉的组成,进一步了解淀粉的性质及淀粉水解的原理和方法。

2、如何验证淀粉是否水解及其水解的条件和产物。

二、实验原理1、淀粉与碘的反应直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫红色,糊精遇碘呈蓝紫、紫、橙等颜色。

这些显色反应的灵敏度很高,可以用作鉴别淀粉的定量和定性的方法,也可以用它来分析碘的含量。

直链淀粉是由α-葡萄糖分子缩合而成的螺旋体,每个葡萄糖单元都仍有羟基暴露在螺旋外。

碘分子跟这些羟基作用,使碘分子嵌入淀粉螺旋体的轴心部位。

碘跟淀粉的这种作用叫做包合作用,生成物叫做包合物。

在淀粉跟碘生成的包合物中,每个碘分子跟6个葡萄糖单元配合,碘分子处在螺旋的轴心部位。

淀粉跟碘生成的包合物的颜色,跟淀粉的聚合度或相对分子质量有关。

在一定的聚合度或相对分子质量范围内,随聚合度或相对分子质量的增加,包合物的颜色的变化由无色、橙色、淡红、紫色到蓝色。

例如,直链淀粉的聚合度是200~980或相对分子质量范围是32 000~160 000时,包合物的颜色是蓝色。

分支很多的支链淀粉,在支链上的直链平均聚合度20~28,这样形成的包合物是紫色的。

糊精的聚合度更低,显棕红色、红色、淡红色等。

下表就是淀粉的聚合度和生成碘包合物的颜色。

表 1-1 淀粉的聚合度和生成碘包合物的颜色淀粉跟碘生成的包合物在pH=4时最稳定,所以它的显色反应在微酸性溶液里最明显。

2、淀粉的水解淀粉是一种重要的多糖,是一种相对分子量很大的天然高分子化合物。

虽属糖类,但本身没有甜味,是一种白色粉末,不溶于冷水。

在热水里淀粉颗粒会膨胀,有一部分淀粉溶解在水里,另一部分悬浮在水里,形成胶状淀粉糊。

淀粉进入人体后,一部分淀粉收唾液所和淀粉酶的催化作用,发生水解反应,生成麦芽糖;余下的淀粉在小肠里胰脏分泌出的淀粉酶的作用下,继续进行水解,生成麦芽糖。

麦芽糖在肠液中麦芽糖酶的催化下,水解为人体可吸收的葡萄糖,供人体组织的营养需要。

《食品生物化学实验》大纲一、说明1、课程类别专业基础课2、教学目的实验教学在食品生物化学教学中占有重要作用,一方面,可以加深学生对碳水化合物、脂类、蛋白质、核酸及酶的性质的理解;另一方面,通过定量测定、酶活力测定和制备实验,对学生进行质量管理、新产品开发及科学研究,都是不可缺少的技术训练。

3、教学内容食品生物化学是生物化学的一个分支学科。

它是研究生物有机体包括动物、植物、微生物及人体等的化学组成和生命过程中的化学变化规律,侧重于研究食品原料化学组成及其性质、食品成分在有生命的原料中的变化规律、食品成分在加工过程中的变化规律、食品成分在人体内的变化规律、食品原料生产的品种改造及其变化规律。

4、教学方式以实验操作为主,配合原理教授、实践性教学、多媒体教学和学生实验报告、撰写论文、自学等方法进行学习。

5、考核内容及方式1.平时成绩:包括出勤10%,课堂提问及实验结果20%。

2.实验成绩:实验报告10%,自行设计实验10-20%3.试卷成绩:考试(包括理论或实验操作)40-60%4.综合考核成绩:以上成绩综合6、本课程授课时间(学期),总学时数。

本课程在一年级第二学期开设,总计36学时,学时分配见下表:教学时数分配表二、教学内容1、教学目标(课程)(1)熟悉生物化学实验的一般知识,掌握常见生物化学实验仪器的操作技能,培养独立的实验能力。

(2)结合食品工程专业教学需要,掌握常见的涉及食品科学方面的生物化学实验技能。

(3)了解现代生物工程技术在食品工业中应用的实验原理。

(4)学会正确观察实验现象,正确排除设备故障,合理处理数据,准确描绘仪器设备装置简图,撰写实验报告,查阅生物化学常数手册以及进行新产品开发研究的初步能力。

2、教学内容(分章节描述)1.水分及水分活度的测定掌握水分及水分活度测定的常用方法,掌握康氏法测定水分活度的基本原理和方法;2.糖的分离与显色鉴别具体内容:(1)用层析法分离葡萄糖、木糖、果糖、阿拉伯糖、半乳糖、甘露糖等单糖;(2)用邻苯二甲酸与苯胺显色液对各种单糖进行显色鉴别。

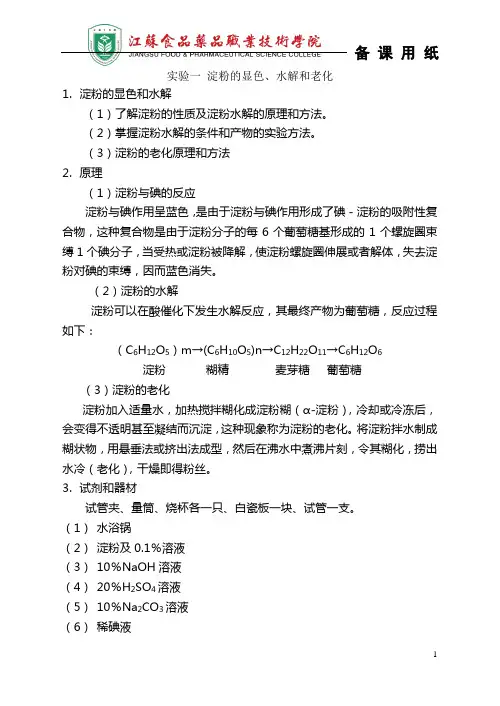

1.淀粉的显色和水解(1)了解淀粉的性质及淀粉水解的原理和方法。

(2)掌握淀粉水解的条件和产物的实验方法。

(3)淀粉的老化原理和方法2.原理(1)淀粉与碘的反应淀粉与碘作用呈蓝色,是由于淀粉与碘作用形成了碘-淀粉的吸附性复合物,这种复合物是由于淀粉分子的每6个葡萄糖基形成的1个螺旋圈束缚1个碘分子,当受热或淀粉被降解,使淀粉螺旋圈伸展或者解体,失去淀粉对碘的束缚,因而蓝色消失。

(2)淀粉的水解淀粉可以在酸催化下发生水解反应,其最终产物为葡萄糖,反应过程如下:(C6H12O5)m→(C6H10O5)n→C12H22O11→C6H12O6淀粉糊精麦芽糖葡萄糖(3)淀粉的老化淀粉加入适量水,加热搅拌糊化成淀粉糊(α-淀粉),冷却或冷冻后,会变得不透明甚至凝结而沉淀,这种现象称为淀粉的老化。

将淀粉拌水制成糊状物,用悬垂法或挤出法成型,然后在沸水中煮沸片刻,令其糊化,捞出水冷(老化),干燥即得粉丝。

3.试剂和器材试管夹、量筒、烧杯各一只、白瓷板一块、试管一支。

(1)水浴锅(2)淀粉及0.1%溶液(3)10%NaOH溶液(4)20%H2SO4溶液(5)10%Na2CO3溶液(6)稀碘液(7)班乃德试剂:取无水硫酸铜1.74g溶于100ml热水中,冷却后稀释至150ml;取柠檬酸钠173g,无水Na2CO3100g和600ml水共热,溶解后冷却并加水至850ml,然后将150mlCuSO4溶液倒入混合既成。

此试剂可长期使用。

(8)绿豆粉和甘薯淀粉(1:1)或玉米和绿豆淀粉(7:3)4.操作步骤4.1淀粉与碘的反应4.1.1取少量淀粉于白瓷板空内,加碘液两滴,观察颜色。

4.1.2取试管一支,加入0.1%的淀粉6ml,碘两滴,摇匀,观察颜色变化。

另取试管两支,将此淀粉均分为三等份并编号做如下实验:4.1.3. 1号管在酒精灯上加热,观察颜色变化。

然后冷却,又观察颜色变化。

4.1.3. 2号管加入10%NaOH溶液几滴,观察颜色变化4.1.3. 3号管加入乙醇几滴,观察颜色变化。

一、实训目的本次食品生物化学实训旨在使学生了解食品生物化学的基本原理和实验方法,提高学生的动手能力和实验技能,培养学生的科学思维和创新能力。

通过实训,使学生能够掌握食品生物化学的基本实验技术,加深对食品科学知识的理解,为今后的食品科学研究和生产实践打下坚实基础。

二、实训时间与地点实训时间:2023年3月15日至2023年3月31日实训地点:XXX大学食品科学与工程学院实验室三、实训内容1. 食品成分分析实验(1)实验目的:了解食品中主要成分的提取、分离和鉴定方法。

(2)实验原理:利用各种分离技术,如纸层析、薄层层析、高效液相色谱等,对食品中的蛋白质、糖类、脂类、维生素等成分进行分离和鉴定。

(3)实验过程:①提取:分别提取样品中的蛋白质、糖类、脂类和维生素。

②分离:利用纸层析、薄层层析、高效液相色谱等方法对提取的成分进行分离。

③鉴定:根据分离得到的成分,利用比色法、紫外-可见分光光度法等鉴定方法进行鉴定。

2. 食品酶活性测定实验(1)实验目的:掌握食品酶活性测定的原理和方法,了解酶在食品加工中的应用。

(2)实验原理:酶催化反应具有专一性,在一定条件下,酶催化反应的速率与酶活性呈正相关。

(3)实验过程:①制备酶溶液:提取样品中的酶,并对其进行纯化。

②酶活性测定:利用比色法、紫外-可见分光光度法等方法测定酶活性。

3. 食品微生物发酵实验(1)实验目的:了解微生物发酵的基本原理,掌握微生物发酵实验技术。

(2)实验原理:微生物在特定条件下,通过发酵作用产生各种代谢产物,如酒精、醋酸、乳酸等。

(3)实验过程:①菌种培养:选择合适的菌种,进行活化、扩大培养。

②发酵:将活化后的菌种接种到发酵培养基中,控制发酵条件,如温度、pH值等。

③产物提取:发酵结束后,提取发酵产物。

4. 食品添加剂分析实验(1)实验目的:掌握食品添加剂的检测方法,了解食品添加剂在食品中的应用。

(2)实验原理:利用各种分析方法,如高效液相色谱、气相色谱、原子吸收光谱等,对食品添加剂进行定量和定性分析。

食品生物化学实验指导书食品科学与工程学院实验一糖的颜色反应及还原性检验A. 莫氏试验①一、目的掌握莫氏(Molisch)试验鉴定糖的原理和方法。

二、原理糖经浓无机酸(浓硫酸、浓盐酸)脱水产生糠醛或糠醛衍生物,后者在浓无机酸作用下,能与α-萘酚②生成紫红色缩合物。

利用这一性质可以鉴定糖。

三、实验器材棉花或滤纸;吸管1.0ml(×5)、2ml(×1);试管1.5cm×15cm(×5);容量瓶50ml (×5);烧杯50ml(×5);棕色瓶50ml(×5);玻璃棒多根、电炉(配石棉网)多个。

四、实验试剂莫氏试剂:称取α-萘酚2.5g,溶于95%乙醇并稀释至50ml。

此试剂需新鲜配制,并贮于棕色试剂瓶中。

1%蔗糖溶液:称取蔗糖0.5g,溶于蒸馏水并定容至50ml。

1%葡萄糖溶液:称取葡萄糖0.5g,溶于蒸馏水并定容至50ml。

1%果糖溶液:称取果糖0.5g,溶于蒸馏水并定容至50ml。

1%淀粉溶液:将0.5g可溶性淀粉与少量冷蒸馏水混和成薄浆状物,然后缓缓倾入沸蒸馏水中,边加边搅,最后以沸蒸馏水稀释至50ml。

五、操作于5支试管中,分别加入1%葡萄糖溶液、1%蔗糖溶液、1%果糖溶液与1%淀粉溶液1 mL和少许纤维素(棉花或滤纸少量浸在1ml水中),然后各加莫氏试剂2-3滴①,摇匀,将试管倾斜,沿管壁慢慢加入浓硫酸 1.5ml(切勿振摇!!!),硫酸层沉于试管底部与糖溶液分成两层,观察液面交界处有无紫红色环出现。

注意:①一些非糖物质(如糠醛、糖醛酸等)亦呈阳性反应。

此外,样液中如含高浓度有机化合物,将因浓硫酸的焦化作用,而出现红色,故试样浓度不宜过高。

②亦可用麝香草酚或其他苯酚化合物代替α-萘酚,麝香草酚的优点是溶液比较稳定,且灵敏度与萘酚一样。

B. 塞氏试验一、目的掌握塞氏(Seliwanoff)试验鉴定酮糖的原理和方法。

二、原理酮糖在浓酸的作用下,脱水生成5-羟甲基糠醛,后者与间苯二酚作用,呈红色反应;有时亦同时产生棕色沉淀,此沉淀溶于乙醇,成鲜红色溶液②。

食品生物化学实验教案实验一、激活剂、抑制剂、温度及pH对酶活性的影响(3学时)一、目的要求通过实验加深对酶性质的认识,了解测定α-淀粉酶活力的方法。

二、实验原理酶是生物体内具有催化作用的蛋白质,通常称为生物催化剂。

酶催化的反应称为酶促反应。

生物催化剂催化生化反应时具有:催化效率好、有高度的专一性、反应条件温和、催化活力与辅基,辅酶,金属离子有关等特点。

能提高酶活力的物质,称为激活剂。

激活剂对酶的作用有一定的选择性,其种类多为无机离子和简单的有机化合物。

使酶的活力中心的化学性质发生变化,导致酶的催化作用受抑制或丧失的物质称为酶抑制剂。

氯离子为唾液淀粉酶的激活剂,铜离子为其抑制剂。

应注意的是激活剂和抑制剂不是绝对的,有些物质在低浓度时为某种酶的激活剂,而在高浓度时则为该酶的抑制剂。

如氯化钠达到约30%浓度时可抑制唾液淀粉酶的活性。

酶促反应中,反应速度达到最大值时的温度和PH值称为某种酶作用时的最适温度和PH值。

温度对酶反应的影响是双重的:一方面随着温度的增加,反应速度也增加,直至最大反应速度为止;另一方面随着温度的不断升高,而使酶逐步变性从而使反应速度降低。

同样,反应中某一PH范围内酶活力可达最高,在最适PH的两侧活性骤然下降,其变化趋势呈钟形曲线变化。

食品级α-淀粉酶是一种由微生物发酵生产而制备的微生物酶制剂,主要由枯草芽孢杆菌、黑曲霉、米曲霉等微生物产生。

但不同菌株产生的酶在耐热性、酶促反应的最适温度、PH、对淀粉的水解程度,以及产物的性质等均有差异。

α-淀粉酶属水解酶,作为生物催化剂可随机作用于直链淀粉分子内部的α-1,4糖苷键,迅速地将直链淀粉分子切割为短链的糊精或寡糖,使淀粉的粘度迅速下降,淀粉与碘的反应逐渐消失,这种作用称为液化作用,生产上又称α-淀粉酶为液化淀粉酶。

α-淀粉酶不能水解淀粉支链的α-1,6糖苷键,因此最终水解产物是麦芽糖、葡萄糖和α-1,6键的寡糖。

本实验通过淀粉遇碘显蓝色,糊精按其分子量的大小遇碘显紫蓝、紫红、红棕色,较小的糊精(少于6个葡萄糖单位)遇碘不显色的呈色反应,来追踪α-淀粉酶作用于淀粉基质的水解过程,从而了解酶的性质以及动力学参数。

食品生物化学复习第一章绪论1、生物化学:生物化学就是以物理、化学及生物学的现代技术研究生物体的物质组成和结构,物质在生命体内发生的化学变化,以及这些物质的结和变化与生物的生理机能之间的关系,进而在分子水平式深入揭示生命现象本质的学科。

2、生命的物质基础:蛋白质和核酸是生命的最基本的物质基础。

蛋白质是生命活动的体现者,核酸是生物遗传的物质基础。

3、新陈代谢:包括同化作用和异化作用。

生物体从外界摄取营养物质,通过一系列化学反应,将这些物质转化为自身的组成成分,这就是同化作用;与此同时,生物体不断地将自身已有的成分分解为其他物质排除体内,这就是异化作用。

机体的同化作用和异化作用称之为物质代谢,同时还伴随有能量代谢,这些过程统称为新城代谢。

第二章食品物料重要成分化学一、糖类化学1、糖类化学:糖类化合物是绿色植物光合作用的直接产物,是构成食品的重要组成成分之一。

分子组成可用通式Cn(H2O)m表示,统称为碳水化合物。

糖类化合物是生物体维持生命活动所需能量的主要来源,是合成其他化合物的基本原料,同时也是生物体的主要结构成分。

2、糖类化合物的种类:按其组成分为单糖、寡糖和多糖;根据官能团特点分为醛糖和酮糖。

3、食品中糖类化合物:食品中糖类化合物主要以单糖、寡糖及多糖形势存在。

大部分食物中含有糖类,蔗糖是从甜菜或甘蔗中分离出来的;水果一般是在完全成熟前采收的,淀粉是植物中最普遍的糖类化合物,在植物籽粒、根和块茎中含量最丰富。

4、单糖:单糖是不能再水解成更小分子的糖,属于多羟基醛或多羟基酮。

与生命最为密切的单糖有:葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖。

营养学上重要的单糖有:戊糖(五碳糖)和己糖(六碳糖)。

5、单糖性质:无色晶体,味甜,易溶于水难溶于有机溶剂。

差向异构化:在冷的稀碱溶液中,D-葡萄糖和D-甘露糖可以发生分子互变重排的现象,最终形成D-葡糖、D-果糖和D-甘露糖的平衡混合物。

氧化还原性:单糖中的醛糖和酮糖都能被碱性弱氧化剂氧化,生成复杂的氧化产物,同时将Cu2+和Ag+分别还原为Cu2O(砖红色沉淀)和Ag(银镜)。

一、实验目的1. 了解食品中常见的生化成分及其生理功能。

2. 掌握食品生化实验的基本操作方法。

3. 学会运用生化方法检测食品中的主要成分。

二、实验原理食品生化实验是研究食品中各种生化成分的组成、性质、生理功能及其相互关系的一门科学。

本实验主要检测食品中的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等成分。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:鸡蛋、牛奶、面粉、水果、蔬菜等。

2. 实验仪器:电子天平、显微镜、离心机、紫外可见分光光度计、恒温水浴锅、滴定管等。

四、实验方法1. 蛋白质测定(1)原理:利用双缩脲试剂与蛋白质中的肽键发生反应,产生紫色复合物,根据紫色复合物的吸光度值判断蛋白质含量。

(2)步骤:①称取1g鸡蛋清,加入9mL蒸馏水,搅拌均匀。

②取2mL上述溶液,加入2mL双缩脲试剂,摇匀,室温放置5min。

③用紫外可见分光光度计在波长540nm处测定吸光度值。

2. 脂肪测定(1)原理:利用索氏抽提法提取食品中的脂肪,再通过比色法测定脂肪含量。

(2)步骤:①称取2g牛奶,加入10mL石油醚,用索氏抽提器提取脂肪。

②将提取的脂肪用蒸馏水洗至无色,干燥后称重。

③根据脂肪重量计算脂肪含量。

3. 碳水化合物测定(1)原理:利用斐林试剂与碳水化合物中的还原糖反应,产生红色沉淀,根据沉淀颜色深浅判断还原糖含量。

(2)步骤:①称取1g面粉,加入10mL蒸馏水,搅拌均匀。

②取2mL上述溶液,加入2mL斐林试剂,水浴加热5min。

③观察沉淀颜色深浅,判断还原糖含量。

4. 维生素测定(1)原理:利用紫外可见分光光度计测定食品中维生素的含量。

(2)步骤:①称取1g水果,加入10mL蒸馏水,搅拌均匀。

②用紫外可见分光光度计在特定波长下测定吸光度值。

③根据吸光度值计算维生素含量。

五、实验结果与分析1. 蛋白质含量:鸡蛋清中蛋白质含量为8.6%,牛奶中蛋白质含量为3.4%。

2. 脂肪含量:牛奶中脂肪含量为3.8%,水果中脂肪含量为0.2%。

食品生物化学实验指导书实验一淀粉的显色、水解和老化一、实验目的和要求1、了解淀粉的性质及淀粉水解的原理和方法。

2、掌握淀粉水解的条件和产物的实验方法。

3、淀粉的老化原理和方法二、实验原理1、淀粉与碘的反应直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫红色,糊精遇碘呈蓝紫、紫、橙等颜色。

这些显色反应的灵敏度很高,可以用作鉴别淀粉的定量和定性的方法,也可以用它来分析碘的含量。

纺织工业上用它来衡量布匹退浆的完全度,它还可以用来测定水果果实(如苹果等)的淀粉含量。

近年来用先进的分析技术(如X射线、红外光谱等)研究碘跟淀粉生成的蓝色物,证明碘和淀粉的显色除吸附原因外,主要是由于生成包合物的缘故。

直链淀粉是由α-葡萄糖分子缩合而成螺旋状的长长的螺旋体,每个葡萄糖单元都仍有羟基暴露在螺旋外。

碘分子跟这些羟基作用,使碘分子嵌入淀粉螺旋体的轴心部位。

碘跟淀粉的这种作用叫做包合作用,生成物叫做包合物。

在淀粉跟碘生成的包合物中,每个碘分子跟6个葡萄糖单元配合,淀粉链以直径0.13 pm绕成螺旋状,碘分子处在螺旋的轴心部位。

淀粉跟碘生成的包合物的颜色,跟淀粉的聚合度或相对分子质量有关。

在一定的聚合度或相对分子质量范围内,随聚合度或相对分子质量的增加,包合物的颜色的变化由无色、橙色、淡红、紫色到蓝色。

例如,直链淀粉的聚合度是200~980或相对分子质量范围是32 000~160 000时,包合物的颜色是蓝色。

分支很多的支链淀粉,在支链上的直链平均聚合度20~28,这样形成的包合物是紫色的。

糊精的聚合度更低,显棕红色、红色、淡红色等。

下表就是淀粉的聚合度和生成碘包合物的颜色。

表 2-1 淀粉的聚合度和生成碘包合物的颜色淀粉跟碘生成的包合物在pH=4时最稳定,所以它的显色反应在微酸性溶液里最明显。

2、淀粉的水解淀粉是一种重要的多糖,是一种相对分子量很大的天然高分子化合物。

虽属糖类,但本身没有甜味,是一种白色粉末,不溶于冷水。

在热水里淀粉颗粒会膨胀,有一部分淀粉溶解在水里,另一部分悬浮在水里,形成胶状淀粉糊。

食品生物化学复习资料食品生物化学复习资料近年来,随着人们对食品安全和健康的关注不断增加,食品生物化学这门学科也受到了广泛的关注和研究。

食品生物化学主要研究食品中的营养成分、食品的化学变化以及食品加工过程中的生物化学反应等内容。

本文将为大家提供一些食品生物化学的复习资料,帮助大家更好地理解和掌握这门学科。

一、食品中的营养成分食品中的营养成分是人体所需的能量和营养素的来源,对于维持人体正常的生理功能至关重要。

常见的食品营养成分包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素和矿物质等。

1. 碳水化合物:碳水化合物是人体最主要的能量来源,包括单糖、双糖和多糖。

常见的食品来源有米面类、蔬菜水果等。

2. 脂肪:脂肪是人体重要的能量储备物质,同时也是维持细胞结构和功能的重要组成部分。

食品中的脂肪主要来自动物性油脂和植物性油脂。

3. 蛋白质:蛋白质是构成人体组织和维持生命活动的重要物质。

食品中的蛋白质主要来自动物性食品,如肉类、鱼类和乳制品等。

4. 维生素:维生素是人体正常生理功能所必需的微量有机化合物,包括水溶性维生素和脂溶性维生素。

食品中的维生素主要来自蔬菜水果、肉类和乳制品等。

5. 矿物质:矿物质是人体正常生理功能所必需的无机元素,包括钙、铁、锌等。

食品中的矿物质主要来自蔬菜水果、肉类和海产品等。

二、食品的化学变化食品在加工和储存过程中会发生各种化学变化,这些变化直接影响食品的品质和风味。

常见的食品化学变化包括氧化反应、还原反应和水解反应等。

1. 氧化反应:氧化反应是指食品中的某些成分与氧气接触后产生的反应。

如食品中的脂肪与氧气接触后会发生氧化反应,导致食品变质。

2. 还原反应:还原反应是指食品中的某些成分与还原剂接触后产生的反应。

如食品中的果糖与还原剂接触后会发生还原反应,增加食品的甜味。

3. 水解反应:水解反应是指食品中的某些成分与水分子发生反应,形成新的化合物。

如食品中的淀粉经过水解反应后会形成葡萄糖。

三、食品加工过程中的生物化学反应食品加工过程中会涉及到一系列的生物化学反应,这些反应对于食品的质量和口感有着重要的影响。

食品生物化学实验食品生物化学实验要求1.学生做实验前必须写好实验预习报告,做好实验预习,无实验预习报告者不许进入实验室。

每大组实验人数28人,4人一小组。

2.实验试剂的配制,现场由教师指导,学生操作完成。

学生在试剂配制过程中,掌握试剂配置的基本步骤,基本方法和注意事项。

3.实验室所有设备都必须按说明书使用,器皿要小心使用,按规范要求操作,如有损坏,照价赔偿。

4.卫生要求:每次试验完毕小组成员务必将本试验台及地面收拾整洁,器皿摆放整齐有序,如哪组成员发现没有搞好自己组的环境卫生,这次试验的所有组员的实验报告都会扣分。

一、10食品科学食品生物化学实验项目表1. 淀粉的显色、水解和老化(4学时)2. 蛋白质的功能性质(4学时)3. 牛奶中酪蛋白等电点测定和氨基酸的分离鉴定(4学时)4. 或果胶的提取(4学时)5. 酶的性质实验(4学时)实验总课时:16学时二、食品生物化学实验指导书实验一淀粉的显色、水解和老化一、实验目的和要求1、了解淀粉的性质及淀粉水解的原理和方法。

2、掌握淀粉水解的条件和产物的实验方法。

3、淀粉的老化原理和方法二、实验原理1、淀粉与碘的反应直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫红色,糊精遇碘呈蓝紫、紫、橙等颜色。

这些显色反应的灵敏度很高,可以用作鉴别淀粉的定量和定性的方法,也可以用它来分析碘的含量。

纺织工业上用它来衡量布匹退浆的完全度,它还可以用来测定水果果实(如苹果等)的淀粉含量。

近年来用先进的分析技术(如X射线、红外光谱等)研究碘跟淀粉生成的蓝色物,证明碘和淀粉的显色除吸附原因外,主要是由于生成包合物的缘故。

直链淀粉是由α-葡萄糖分子缩合而成螺旋状的长长的螺旋体,每个葡萄糖单元都仍有羟基暴露在螺旋外。

碘分子跟这些羟基作用,使碘分子嵌入淀粉螺旋体的轴心部位。

碘跟淀粉的这种作用叫做包合作用,生成物叫做包合物。

在淀粉跟碘生成的包合物中,每个碘分子跟6个葡萄糖单元配合,淀粉链以直径0.13 pm绕成螺旋状,碘分子处在螺旋的轴心部位。

淀粉跟碘生成的包合物的颜色,跟淀粉的聚合度或相对分子质量有关。

在一定的聚合度或相对分子质量范围内,随聚合度或相对分子质量的增加,包合物的颜色的变化由无色、橙色、淡红、紫色到蓝色。

例如,直链淀粉的聚合度是200~980或相对分子质量范围是32 000~160 000时,包合物的颜色是蓝色。

分支很多的支链淀粉,在支链上的直链平均聚合度20~28,这样形成的包合物是紫色的。

糊精的聚合度更低,显棕红色、红色、淡红色等。

下表就是淀粉的聚合度和生成碘包合物的颜色。

表 2-1淀粉的聚合度和生成碘包合物的颜色淀粉跟碘生成的包合物在pH=4时最稳定,所以它的显色反应在微酸性溶液里最明显。

2、淀粉的水解淀粉是一种重要的多糖,是一种相对分子量很大的天然高分子化合物。

虽属糖类,但本身没有甜味,是一种白色粉末,不溶于冷水。

在热水里淀粉颗粒会膨胀,有一部分淀粉溶解在水里,另一部分悬浮在水里,形成胶状淀粉糊。

淀粉进入人体后,一部分淀粉收唾液所和淀粉酶的催化作用,发生水解反应,生成麦芽糖;余下的淀粉在小肠里胰脏分泌出的淀粉酶的作用下,继续进行水解,生成麦芽糖。

麦芽糖在肠液中麦芽糖酶的催化下,水解为人体可吸收的葡萄糖,供人体组织的营养需要。

反应过程为:(C6H12O5)m→(C6H10O5)n→C12H22O11→C6H12O6淀粉糊精麦芽糖葡萄糖葡萄糖是淀粉最重要的下游产品之一,工业生产中常常使用玉米淀粉水解来加工结晶葡萄糖。

3、淀粉的老化淀粉加入适量水,加热搅拌糊化成淀粉糊(α-淀粉),冷却或冷冻后,会变得不透明甚至凝结而沉淀,这种现象称为淀粉的老化。

将淀粉拌水制成糊状物,用悬垂法或挤出法成型,然后在沸水中煮沸片刻,令其糊化,捞出水冷(老化),干燥即得粉丝。

三、试剂和器材1、器材:试管夹、量筒、烧杯各一只、白瓷板一块、试管一支、水浴锅、多孔容器或分析筛2、试剂:淀粉及0.1%溶液、10%NaOH溶液、20%H2SO4溶液、10%Na2SO4溶液、稀碘液、乙醇、2%CuSO4溶液、绿豆粉和甘薯淀粉(1:1)或玉米和绿豆淀粉(7:3)四、实验步骤1、淀粉与碘的反应①取少量淀粉于白瓷板空内,加碘液两滴,观察颜色。

②取试管一支,加入0.1%的淀粉6ml,碘两滴,摇匀,观察颜色变化。

另取试管两支,将此淀粉均分为三等份并编号做如下实验:1号管在酒精灯上加热,观察颜色变化。

然后冷却,又观察颜色变化。

2号管加入10%NaOH溶液几滴,观察颜色变化3号管加入乙醇几滴,观察颜色变化。

记载上述实验过程和结果,并解释现象。

2、淀粉水解实验设计设计实验方案,试验淀粉能不能水解,水解的条件和产物是什么?怎样判断淀粉是否水解了?(1) 在试管1中加入0.5g淀粉和4ml水,在试管2中加入0.5g淀粉和4ml 20%的硫酸溶液。

分别加热试管3~4min。

(2) 把试管2中的一部分溶液倒入试管3中,留作下一步实验用。

(3) 向试管1和试管2中加入几滴碘溶液,观察现象。

发现试管1的溶液呈蓝色(淀粉遇碘变成蓝色),试管2无明显现象。

不同现象的原因是:淀粉在酸性条件并加热的条件下发生了水解反应。

(4) 向试管3中滴入10%的碱液,中和溶液中的硫酸,把溶液调呈弱碱性,使溶液的PH值约为9~10。

(5) 另取一只试管4加入3ml氢氧化钠溶液,并向其中滴入4滴2%的硫酸铜溶液,立即有蓝色的氢氧红铜沉淀生成。

再取试管3中的水解液1ml滴入,振荡混合均匀后,用酒精灯加热煮沸,溶液颜色常有蓝色——黄色——绿色(黄蓝两色混合)——红色等一系列变化。

最终有红色沉淀生成。

原因是氢氧化铜被还原生成红色难溶于水的氧化亚铜。

3、粉丝制备:将10g绿豆粉加入适量开水使其糊化,然后再加90g生绿豆淀粉,搅拌均匀至无块,不沾手,再用底部有7-9mm孔径的多孔容器(或分析筛)将淀粉糊状物漏入沸水锅中,煮沸3min,使其糊化,捞出水冷10min,再捞出置于搪瓷盘中,与烘箱中干燥即得粉丝。

将实验制得的粉丝,任意选出5个产品,编号为1,2,3,4,5,用加权平均法对5个产品进行感官质量评价,填于下表中,计算排列名次。

五、实验结果分析1、淀粉与碘的反应(1)试管1试管2试管32、淀粉水解实验结果与分析试管1试管2试管3试管43、粉丝质量感官评价六、注意事项:淀粉水解的中间产物糊精(有分子量较大的红糊精和分子量较小的白糊精),对碘反应的颜色变化是:紫色—棕色—黄色,若淀粉水解不彻底,也会有不同的颜色出现。

七、问题思考:1、试管1为什么变成了蓝色?试管2为什么无明显现象?为什么?(试管1中的淀粉未水解,淀粉遇碘变成蓝色;试管2中淀粉在酸的催化作用下水解了,所以无明显现象;不同现象的原因是:淀粉在酸性条件并加热的条件下发生了水解反应。

)2、如何验证淀粉没有还原性?(提示:不能发生银镜反应或者不能还原氢氧化铜)3、实验延伸设计:如何验证唾液酶对淀粉水解的催化作用?(注意事项:用唾液作催化剂水解淀粉时,温度不得超过45摄氏度,因为温度过高,唾液酶易失去活性,最适宜的温度是37—40摄氏度。

)4、通过本实验,你认为可以采取哪些措施提高粉丝质量?(从咬劲、耐煮性两方面加以分析)实验结论:淀粉在酸的催化作用下,能发生水解;淀粉的水解过程:先生成分子量较小的糊精(淀粉不完全水解的产物),糊精继续水解生成麦芽糖,最终水解产物是葡萄糖。

实验二蛋白质的功能性质一、实验目的和要求1、了解蛋白质的水溶性、乳化性、起泡性、凝胶作用四大功能性质2、掌握蛋白质的水溶性、乳化性的原理和实验方法3、掌握蛋白质的起泡性和凝胶作用的原理和应用方法。

二、实验原理蛋白质的功能性质一般是指能使蛋白质成为人们所想要的食品特征而具有的物理化学性质,这些性质对食品的质量及风味起着重要的作用。

蛋白质的功能性质包括有吸水性、溶解性、保水性、分散性、粘度、乳化性、起泡性和凝胶作用等。

(一)水溶性:蛋白质与水的相互作用,主要是蛋白质中的肽键(偶极-偶极相互作用或氢键),或氨基酸的侧链(解离的、极性甚至非极性基团)同水分子之间发生了相互作用。

影响蛋白质水溶性的因素很多:(1)pH>pI 时,蛋白质带负电荷,pH=pI 时,蛋白质不带电荷,pH<pI 时,蛋白质带正电荷。

溶液的pH 低于或高于蛋白质的pI 都有利于蛋白质水溶性的增加,一方面是加强了蛋白质与水分子的相互作用,另一方面蛋白质链之间的相互排斥作用。

等电沉淀。

(2)离子强度:盐溶:当溶液中的中性盐浓度在0.5mol/L 时,可增加蛋白质的溶解性,盐作用减弱蛋白质分子之间的相互作用;盐析:当溶液中的中性盐的浓度大于1mol/L 时,蛋白质会沉淀析出,这是盐与蛋白质竞争水分的结果。

不同盐类对蛋白质的盐析作用强弱不同。

将这种强弱顺序称为感胶离子序:(3)非水溶剂:有些有机溶剂可引起蛋白质变性沉淀,主要是有机溶剂降低了水的介电常数,蛋白质之间的静电斥力降低。

(4)温度:温度低于40-50℃时,随温度的增大水溶性增大,当温度大于50℃,随温度的增大,水溶性降低。

(二)乳化性:将液体大分子分为小分子的过程。

蛋白质在许多乳胶体食品体系中起着重要的作用,如牛奶、冰淇淋、肉馅等。

蛋白质对水/油体系的稳定性差,而对油/水体系的稳定性好。

影响蛋白质乳化的因素:(1)盐:0.5-1.0mol/L 的氯化钠有利于肉馅中蛋白质的乳化;(2)蛋白质的溶解性:蛋白质的溶解性越好,其乳化性也越好,但蛋白质的乳化性主要与蛋白质的亲水-亲油平衡性有关;(3)pH:有些蛋白质在pI 时乳化性最好,而有些蛋白质在pI 乳化性最差;(4)热作用:热不利于蛋白质乳化性的发挥。

(三)起泡性质蛋白质泡沫其实质是蛋白质在一定条件下与水分、空气形成的一种特殊形态的混合物。

影响蛋白质起泡的因素有:(1)盐类:氯化钠一般能提高蛋白质的发泡性能,但会使泡沫的稳定性降低,Ca2+则能提高蛋白质泡沫的稳定性。

(2)糖类:糖类会抑制蛋白质起泡,但可以提高蛋白质泡沫的稳定性。

(3)脂类:脂类对蛋白质的起泡和泡沫的稳定性都不利。

(4)其他:蛋白质浓度为2-8%时,起泡效果最好,除此之外还与搅拌时间,强度、方向等有关。

(四)凝胶性质蛋白质形成凝胶的机制和相互作用至今还没有完全清楚,有研究表明蛋白质形成凝胶有两个过程,首先是蛋白质变性而伸展,而后是伸展的蛋白质之间相互作用而积聚形成有序的蛋白质网络结构。

影响蛋白质凝胶形成的因素有:(1)蛋白质的浓度:蛋白质溶液的浓度越大越有利于蛋白质凝胶的形成,高浓度蛋白质可在不加热、与等电点相差很大的pH 条件下形成凝胶。

(2)蛋白质的结构:蛋白质中二硫键含量越高,形成的凝胶的强度也越高,甚至可以形成不可逆凝胶,如卵清蛋白,β-乳球蛋白。