株洲市2006-2010年统计公报

- 格式:doc

- 大小:315.00 KB

- 文档页数:41

农村人力资源流动对城乡收入差距的影响趋势摘要:我国的基尼系数早已超过国际警戒线0.4,在这种过大的收入差距中,城乡收入差距扮演着举足轻重的角色。

与此并存的一个现象是农村人力资源不断的流入城市。

经典的经济理论表明,农村人力资源流动有利于缩小城乡差距,现实却不完全如此。

本文将以长株潭地区为实证研究对象,先用计量模型检验农村人力资源流动与城乡收入差距的相关性,然后用趋势分析方法剔除短期暂时性影响,如户籍制度和流动速度与规模,以求解释经典理论和实例之间的矛盾。

结果证明,在农村人力资源持续流向城市的情况下,城乡收入差距变化趋势符合倒u曲线,从而验证了经典理论的正确性,最后指出该结论对实际的指导意义。

关键词:农村人力资源流动;城乡收入差距;长株潭;变化趋势一、引言:改革开放后,“农民工”成为了流行词汇,随着社会对经济健康发展和社会公平问题的日益关注,“城乡二元化”和“城乡收入差距”也相伴而生。

截至2012年3月,我国农民工人数达到2.5亿,约占全国总人口的1/6,约占农村人口的1/3;同时全国范围内,城乡收入差距比在2011年达到3.23,成为全球城乡收入差距最大的国家之一。

历年来国内学者就两者的关系做了大量的实证研究。

有的学者得出的结论与传统理论一致,如李实和魏众(1999)研究农村人力资源流动对农村内部的收入分配效应时发现农村人力资源的外流提高了农民的收入和边际生产率。

但是更多的学者发现,中国在很长一段时间内,随着农村人口流入城市,城乡收入差距不减反增。

曾祥金和杨月星(2004)在其《人口流动与就业关联性分析》中发现大量人口流动不但不能刺激经济增长,反而日益加剧了城乡经济不平衡;蔡昉(2005)借助第五次全国人口普查的数据,观察到了劳动力流动和城乡收入差距同时扩大的现象。

对于实例与传统理论不合的解释,蔡昉和王美艳(2005)提出是由于户籍制度的限制的存在,制约了农村人口流动的规模和速度,钟甫宁(2010)则从方法上指出是由于分解收入差距方法本身存在的问题导致了这种现象。

2008年株洲市国民经济和社会发展统计公报株洲市统计局2008年,面对历史罕见的雨雪冰冻灾害、严重的全球金融危机和国内外经济增长下行等不利影响,全市紧紧围绕“保二争一、科学跨越”战略目标,突出四大战略,推进三化进程,全市经济社会呈现出增长较快、结构优化、事业发展、民生改善的良好态势。

一、综合经济总量不断扩大。

初步核算,2008年全市生产总值完成909.5亿元,增长13.4%。

经济增幅位于长沙、岳阳、湘潭之后,居全省第四位,排位较上年提前一位;高出2001-2007年年均增幅1.1个百分点,经济仍处在持续增长期的较高平台上运行。

全市经济总量三年连续跨越600亿、700亿元和900亿元三个台阶。

全市人均GDP达到24563元,居全省第二位。

第一产业完成增加值109.6亿元,增长6.1%;第二产业完成增加值497.2亿元,增长15.1%;第三产业完成增加值302.7亿元,增长13%。

经济结构进一步优化。

2008年全市三次产业结构由上年的12.3:53.1:34.6调整为12.1:54.6:33.3,由于“5115”工程和新型工业化的有力推进,二产业占生产总值比重上升了1.5个百分点;规模工业新产品产值占产值比重为15.4%,提高2.1个百分点;高新技术产品增加值占工业增加值比重为37.6%,提高5.3个百分点,占规模工业增加值比重为48%,提高2.9个百分点;城乡经济平分秋色,城区经济总量占全市比重为50.3%,提高1.8个百分点;财政收入占GDP比重为9%,与上年持平。

非公经济快速发展。

2008年全市非公有制经济实现增加值504.2亿元,增长15%,高于全市经济增幅1.6个百分点。

非公规模工业实现增加值178.6亿元,增长30.8%,高于规模工业增幅12.6个百分点;非公经济完成城镇固定资产投资额235.8亿元,增长41%,高于全市水平5.2个百分点;非公经济实现消费品零售额253.2亿元,增长24.8%,高于全市水平1.7个百分点。

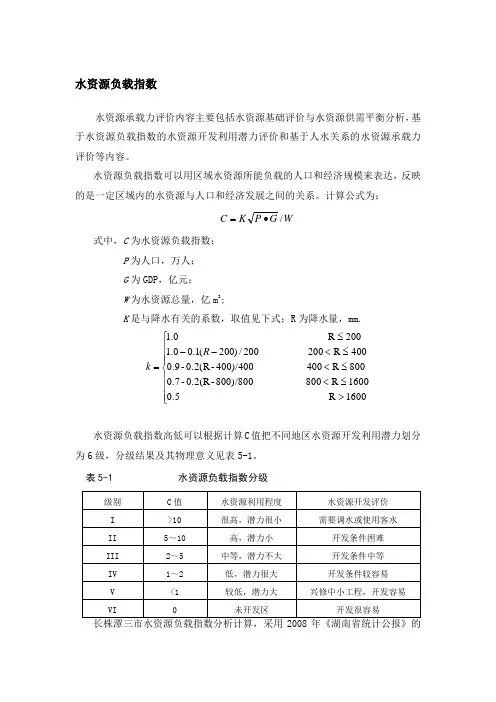

水资源负载指数水资源承载力评价内容主要包括水资源基础评价与水资源供需平衡分析,基于水资源负载指数的水资源开发利用潜力评价和基于人水关系的水资源承载力评价等内容。

水资源负载指数可以用区域水资源所能负载的人口和经济规模来表达,反映的是一定区域内的水资源与人口和经济发展之间的关系。

计算公式为:W G P K C /•=式中,C 为水资源负载指数; P 为人口,万人; G 为GDP ,亿元; W 为水资源总量,亿m 3;K 是与降水有关的系数,取值见下式;R 为降水量,mm.⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧>≤<≤<≤<--≤=1600R0.51600R 800 800)/800-0.2(R -0.7800R 400 400)/400-0.2(R -0.9400R 200 200/)200(1.00.1200R0.1R k水资源负载指数高低可以根据计算C 值把不同地区水资源开发利用潜力划分为6级,分级结果及其物理意义见表5-1。

表5-1 水资源负载指数分级人口和GDP数据,水资源总量和降水采用《湖南省水资源综合规划》的多年平均天然径流量和多年平均降水量。

用上述水资源负载指数公式计算出水资源负载指数。

水资源负载指数分析计算结果见5-1表。

以2008年为现状年,从表5-1计算结果看,长沙市水资源负载指数最高为7.46,其次为湘潭市6.51,株洲市2.94。

表明长沙市、湘潭市水资源开发利用程度高,潜力小;株洲市水资源开发利用程度中等,潜力不大。

表5-1 长株潭三市水资源负载指数表3水资源承载力水资源承载力(WCC)主要反映区域人口与水资源关系,通过人均综合用水量,区域水资源所能持续供养的人口规模(万人)或承载密度(人/平方公里)来表示。

计算公式为:WCC/WpcW式中,WCC为水资源承载力,人或人/km2;W为水资源可利用量,m3;Wpc为人均综合用水量,m3/人。

长株潭三市水资源承载力分析计算结果见表5-2。

2010年湖南省国民经济和社会发展统计公报全省城镇居民人均可支配收入16566元,农村居民人均纯收入5622元,全省城镇居民人均消费性支出11825元。

农村居民人均生活消费支出4310元,湖南省统计局二○一一年三月七日关于发布2010年全省职工平均工资的通知各市、州人力资源和社会保障(劳动保障)局,统计局:现将我省2010年度职工平均工资水平公布如下:据统计,2010年全省职工年平均工资29280元,月平均工资2440元,比上年增长12.6%。

全省在岗职工年平均工资30483元,月平均工资2540元,比上年增长11.7%。

说明:本数据不包括城镇私营单位。

湖南省人力资源和社会保障厅湖南省统计局二零一一年五月十三日关于公布2010—2011年度全省道路交通事故处理有关损害赔偿项目标准的通知各市、州、县公安局交警支队、大队,机场支队及所属大队、高支队及所属大队:根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(法释[2003]20号)的规定和省统计局《2010年湖南统计年鉴》发布的有关数据,特制定《2010-2011年度湖南省道路交通事故损害赔偿项目计算标准》,现予公布。

请各地在交通事故损害赔偿调解中参照执行。

附件:湖南省道路交通事故损害赔偿项目计算标准湖南省公安厅交通警察总队二〇一〇年十一月十一日主题词:交通事故损害赔偿标准湖南省公安厅交警总队办公室 2010年11月12日附件湖南省道路交通事故损害赔偿项目计算标准(2010—2011)序号项目标准(元)1城镇居民人均可支配收入15084.21农村居民人均纯收入4910.002城镇居民人均消费性支出10828农村居民人均年生活消费支出40213职工月平均工资2167.34国有各行业的平均收入农、林、牧、渔业15922采矿业22846制造业24918电力、燃气及水的生产和供应32042建筑业21584交通运输、仓储和邮政业29890信息传输计算机服务和软件业37115批发和零售业25575住宿和餐饮业17531金融业46127房地产业25536租赁和商务服务业23317科研、技术服务和地质勘查业33348水利、环境和公共设施管理业21945居民服务和其他服务业23016教育29476卫生、社会保障和社会福利业34063文化、体育和娱乐业31353公共管理和社会组织283145住宿费一般地区40元/人·天县级及县级以下地区30元/人·天伙食补助费省内12元/人·天外省15元/人·天经济特区20元/人·天说明:1、以上第1—4项依据湖南省统计局提供的二OO九年统计数据,第5项按省财政厅颁布的《湖南省国家机关事业单位工作人员差旅费开支规定》(湘财[96]行字第136号)的标准执行。

株洲市2006年国民经济和社会发展统计公报2006年,株洲市经济保持较快增长,质量和效益大幅提升,城乡居民生活不断改善,社会事业全面发展,较好地完成了年初确定的各项预期目标,实现了“十一五”良好开局。

一、综合经济总量不断扩大。

2006年株洲市生产总值突破600亿元大关,达605.3亿元,增长12.3%,高于“十五”平均增幅0.9个百分点。

第一产业增加值75.5亿元,第二产业增加值311.8亿元,第三产业增加值218亿元,分别增长5.3%、13.6%和13.2%。

按常住人口计算,人均GDP为16526元,比上年增加2029元;按汇率折算人均为2120美元。

经济结构进一步优化。

三次产业结构为12.5:51.5:36,一、三产业分别下降了1和0.2个百分点,二产业提高了1.2个百分点;城乡经济结构比为0.9:1,城市经济占株洲市经济比重为47.1%,比上年提高1.6个百分点;非农从业人员占全社会从业人员比重达59.8%;财政收入占GDP比重达8.7%,比上年提高0.9个百分点。

非公经济较快发展。

株洲市非公经济实现增加值318亿元,增长12.3%,非公经济占GDP 比重达52.5%。

规模工业中非公经济实现增加值69亿元,增长21.3%,高于株洲市平均水平3个百分点;非公经济完成城镇固定资产投资额106.4亿元,增长42.9%,高于株洲市平均水平16.1个百分点;非公经济实现消费品零售额169.3亿元,增长15.9%,高于株洲市平均水平0.8个百分点。

年末注册个体工商户7.2万户,私营企业8263户,注册资本金达143.8亿元。

市场物价温和上扬。

城镇居民消费价格总水平上涨2.1%,商品零售价格上涨1.9%。

工业品出厂价格上涨4.5%,原材料、燃料动力购进价格上涨6.8%。

省市实事进展顺利。

省8件实事、市10件实事47项考核指标全部完成全年任务,其中31项指标超额完成任务。

如农村中小学寄宿制学校建设24所,为年目标的600%;市区新增“学位”7400个,为年目标的164.4%;新建城镇经济适用房10.1万平方米,为年目标的169%;新建城市绿地面积88.7万平方米,为年目标的251.8%。

2010年中山市国民经济和社会发展统计公报日期:2011年03月17日来源:中山市统计局国家统计局中山调查队2011年3月14日2010年,中山人民在市委、市政府的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》,全力做好调结构、保增长、促发展和惠民生等各项工作,大力推进经济强市、和谐中山等方面建设,经济社会发展取得新成就,在科学发展道路上迈开新步伐。

一、综合初步核算,全年生产总值(GDP)1826.32亿元,按可比价格计算,比上年(下同)增长13.5%,总量继续居全省第五位。

其中,第一产业增加值50.52亿元,增长3.2%;第二产业增加值1073.60亿元,增长15.7%;第三产业增加值702.20亿元,增长11.0%。

三次产业结构调整为2.8:58.7:38.5。

民营经济增加值830.63亿元,增长14.5%,占全社会GDP的比重达45.5%。

全年居民消费价格总水平上涨3.0%,其中,消费品价格上涨3.1%,服务项目价格上涨2.3%。

八大类居民消费价格呈现“六升二降”态势,其中,食品类、烟酒及用品类、医疗保健和个人用品类、交通和通信类、娱乐教育文化用品及服务类、居住类价格分别上涨6.0%、0.6%、3.8%、1.2%、0.9%和5.1%;衣着类、家庭设备用品及维修服务类价格分别下降6.9%和0.4%。

工业品出厂价格上涨2.6%,其中轻工业上涨1.3%,重工业上涨4.2%。

年末全市新增就业人员8.01万人;城镇单位从业人员29.04万人,城镇登记失业人员0.71万人,城镇登记失业率为2.1%。

全年地方财政一般预算收入139.38亿元,增长26.2%;其中税收收入127.74亿元,增长27.1%。

二、农业全年农业总产值86.82亿元,增长3.2%。

全年粮食作物播种面积22.43万亩,下降0.5%;经济作物种植面积8.05万亩,增长11.1%;蔬菜种植面积34.71万亩,下降7.3%;水果种植面积10.52万亩,下降5.3%。

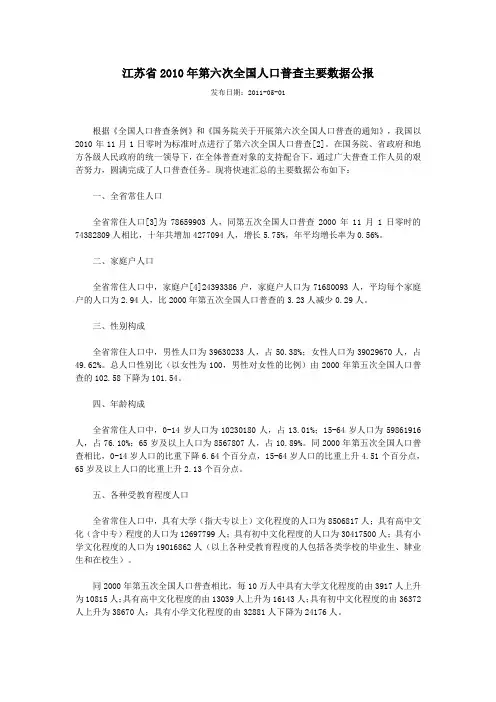

江苏省2010年第六次全国人口普查主要数据公报发布日期:2011-05-01根据《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查[2]。

在国务院、省政府和地方各级人民政府的统一领导下,在全体普查对象的支持配合下,通过广大普查工作人员的艰苦努力,圆满完成了人口普查任务。

现将快速汇总的主要数据公布如下:一、全省常住人口全省常住人口[3]为78659903人,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的74382809人相比,十年共增加4277094人,增长5.75%,年平均增长率为0.56%。

二、家庭户人口全省常住人口中,家庭户[4]24393386户,家庭户人口为71680093人,平均每个家庭户的人口为2.94人,比2000年第五次全国人口普查的3.23人减少0.29人。

三、性别构成全省常住人口中,男性人口为39630233人,占50.38%;女性人口为39029670人,占49.62%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的102.58下降为101.54。

四、年龄构成全省常住人口中,0-14岁人口为10230180人,占13.01%;15-64岁人口为59861916人,占76.10%;65岁及以上人口为8567807人,占10.89%。

同2000年第五次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重下降6.64个百分点,15-64岁人口的比重上升4.51个百分点,65岁及以上人口的比重上升2.13个百分点。

五、各种受教育程度人口全省常住人口中,具有大学(指大专以上)文化程度的人口为8506817人;具有高中文化(含中专)程度的人口为12697799人;具有初中文化程度的人口为30417500人;具有小学文化程度的人口为19016862人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

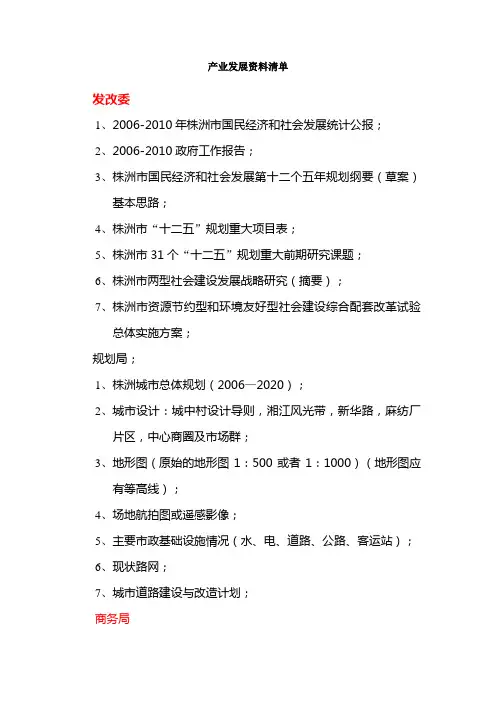

产业发展资料清单发改委1、2006-2010年株洲市国民经济和社会发展统计公报;2、2006-2010政府工作报告;3、株洲市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(草案)基本思路;4、株洲市“十二五”规划重大项目表;5、株洲市31个“十二五”规划重大前期研究课题;6、株洲市两型社会建设发展战略研究(摘要);7、株洲市资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验总体实施方案;规划局;1、株洲城市总体规划(2006—2020);2、城市设计:城中村设计导则,湘江风光带,新华路,麻纺厂片区,中心商圈及市场群;3、地形图(原始的地形图1:500或者1:1000)(地形图应有等高线);4、场地航拍图或遥感影像;5、主要市政基础设施情况(水、电、道路、公路、客运站);6、现状路网;7、城市道路建设与改造计划;商务局8、株洲市商务局“十二五”商贸发展规划;9、规模以上企业现状行业构成;支柱产业规模、工业总产值、利税总额、地区分布;存在的问题;10、城市服务业发展规划与计划;11、城市商业网点普查资料;12、株洲市商业网点分布图;两型办13、株洲市半导体产业发展规划(2009-2020);14、株洲市电子信息产业发展实施规划及行动计划;15、株洲市轨道交通装备产业振兴规划及行动计划;16、株洲市“两型”社会建设产业发展与布局规划纲要;统计局17、2006-2010年株洲市与石峰区国民经济和社会发展统计公报;18、2006-2010年株洲市与石峰区统计年鉴;交通局19、株洲市交通发展规划(2009-2020);产业发展座谈会主要内容政府办1、市委政府领导对“十一五”产业的总结?2、“十二五”期间市委领导产业发展有哪些想法?3、“十二五”产业发展的机遇和挑战?发改委8、石峰区产业发展的基础和优势有哪些?9、“十一五”期间产业发展方面的成绩和不足?10、“十一五”期间有哪些重大项目、进展如何?11、“十二五”期间区促进产业发展的思路、重点及目标措施等?12、“十二五”期间重点推进的项目有哪些?建设局1、“十一五”期间建设用地、工业用地等基本情况?2、主要困难和问题是什么?3、“十二五”期间重点推进的项目有哪些?4、有哪些地块需要拆迁,闲置土地的如何进一步得到有效利用?国土局1、“十一五”各项产业用地情况如何?2、“十一五”期间有哪些重大项目、进展如何?3、“十二五”期间在国土规划上有哪些具体想法和规划?统计局1、“十一五”产业各项统计指标如何?2、“十二五”期间各项产业目标如何?3、“十二五”期间有哪些问题和挑战?商务局1、“十一五”商业发展情况如何?2、“十一五”期间有哪些重大项目、进展如何?3、“十二五”期间在商业发展上有哪些具体想法和规划?4、近几年石峰区传统服务业和现代服务业发展情况,存在的问题及制约因素,与其他城区的差距与优势等。

2014年株洲市国民经济和社会发展统计公报[作者:撰稿:张海清审核:谭祖德文件来源:综研室点击数:2655 添加时间:2015-03-23] 2014年,面对国际形势复杂多变、国内经济“三期叠加”、全市“两型社会”建设任务特别繁重的经济发展新常态下,在市委、市政府的正确领导下,全市人民紧紧围绕“三个率先”总目标,坚持“稳中求进、好中求快”总基调,以改革创新为总引领,抢抓“一带一部”建设新机遇,大力推进“四大攻坚战”,着力提高经济增长的质量和效益,全市经济呈现稳中有进、转型提质的运行态势,各项社会事业取得新的进步。

一、综合国民经济平稳运行。

2014年,全市生产总值2160.5亿元,增长10.5%,高于全国3.1个百分点,高于全省1个百分点。

其中,第一产业增加值169.8亿元,增长4.5%;第二产业增加值1281.6亿元,增长10.9%,其中工业增加值1138亿元,增长11%;第三产业增加值709.1亿元,增长11.2%。

产业结构优化调整。

全市三次产业结构由上年的8:60:32调整为7.9:59.3:32.8,与去年同期比,第一产业和第二产业比重分别降低0.1个和0.7个百分点,第三产业比重提高0.8个百分点。

第一、二、三产业对GDP的贡献率分别为3.3%、62.7%和34%。

区域经济协调发展。

全市城区生产总值1057亿元,增长10.7%,占全市的比重为48.9%;县域1103.5亿元,增长10.4%,占比为51.1%。

城区公共财政预算收入96.3亿元,增长13.9%;县域为93.3亿元,增长6.3%。

城区规模工业增加值489.1亿元,增长11.8%;县域524.7亿元,增长11.4%。

城区固定资产投资1013.7亿元,增长21.5%;县域823.4亿元,增长22.7%。

城区社会消费品零售总额401.2亿元,增长12.4%;县域342.2亿元,增长12.7%。

安全生产形势较稳。

全市发生各类安全事故524起,其中生产安全事故死亡48人,工矿商贸企业生产安全事故死亡26人。

2010年湖南省各县GDP排名单位:亿元1 长沙县长沙 630.01长沙第12 浏阳市长沙 556.783 宁乡县长沙 489.584 醴陵市株洲 263.70株洲第15 望城县长沙 242.956 耒阳市衡阳 240.08衡阳第17 攸县株洲 173.348 湘潭县湘潭 172.1湘潭第19 汨罗市岳阳 164岳阳第110 湘乡市湘潭 161.7711 邵东县邵阳 161邵阳第112 华容县岳阳 160.9513 湘阴县岳阳 158.714 桂阳县郴州 158.38郴州第115 资兴市郴州 156.1416 衡阳县衡阳 154.9317 衡南县衡阳 153.9418 永兴县郴州 151.819 澧县常德 150.3常德第120 桃源县常德 149.5121 冷水江市娄底 148.94娄底第122 常宁市衡阳 143.1323 祁东县衡阳 140.4524 岳阳县岳阳 125.825 衡东县衡阳 123.9926 涟源市娄底 123.8727 沅江市益阳 123.19益阳第128 石门县常德 122.229 平江县岳阳 116.9730 汉寿县常德 116.531 祁阳县永州 112.22永州第132 临湘市岳阳 112.233 桃江县益阳 106.5334 安乡县常德 101.635 新化县娄底 98.5136 双峰县娄底 97.8537 沅陵县怀化 95.36怀化第138 安化县益阳 88.539 南县益阳 87.8640 茶陵县株洲 81.6341 慈利县张家界 80.52张家界第142 临澧县常德 78.343 株洲县株洲 76.544 隆回县邵阳 75.8845 吉首市湘西州 71.32湘西州第146 洞口县邵阳 70.7647 东安县永州 69.648 溆浦县怀化 69.4849 衡山县衡阳 68.9350 宜章县郴州 68.2351 嘉禾县郴州 67.9252 道县永州 66.1753 邵阳县邵阳 65.2654 津市常德 63.755 武冈市邵阳 60.5256 临武县郴州 58.8657 新邵县邵阳 57.1858 宁远县永州 54.0759 辰溪县怀化 53.1260 洪江市怀化 49.3861 中方县怀化 48.8562 花垣县湘西州 48.2763 芷江县怀化 47.7564 新宁县邵阳 4365 绥宁县邵阳 40.966 蓝山县永州 40.1867 桑植县张家界 39.5368 江华县永州 39.1269 龙山县湘西州 37.7470 泸溪县湘西州 37.0671 靖州县怀化 34.3672 凤凰县湘西州 34.3673 安仁县郴州 34.3174 保靖县湘西州 33.1175 麻阳县怀化 32.3276 会同县怀化 30.9877 永顺县湘西州 30.8878 韶山市湘潭 30.7879 新田县永州 29.5380 炎陵县株洲 28.5881 汝城县郴州 26.2882 江永县永州 25.3883 新晃县怀化 25.184 双牌县永州 23.1285 城步县邵阳 18.7086 通道县怀化 18.2187 桂东县郴州 13.788 古丈县湘西州 10.7。

株洲县人文地理景观介绍前言渌水东来,湘江北去,仿佛穿越了无限的时空,积淀着历史与文明的精粹,于渌湘,这一方水土间悄然融汇。

千年毓秀,于斯为盛,株洲县历史悠久,生态优美,文化底蕴深厚:唐代诗人杜甫,唐监察御吏刘长卿,宋代学者朱熹等曾与此地吟诗作赋,传经讲学;一代伟人毛泽东曾于此考察农民运动,洒下红色种子,杨得志等七位共和国将军先后从这里走出;民间文化精彩纷呈——木雕、制鼓、剪纸、舞龙等展示出了独特的风格和魅力。

一、区位介绍株洲县位于湖南省中部偏东,湘江中游,东临醴陵市、攸县,南连衡阳,西接湘潭县,北毗株洲市,辖14个乡镇,总面积1053.6平方公里,总人口35.1万。

“渌水东来,湘江北去”,故雅称“渌湘” 。

株洲县以平原、岗地为主,平原、岗地、丘陵、山地分别占全县总面积的27.7%、30%、16.4%和16.3%,地势由东南向西北倾斜,湘江自西南入境,由南向北流经全境,渌江由东向西,在渌口与湘江交汇,河溪纵横,遍布全县,构成全县网叶状叶脉式水系格局。

株洲县地理位置优越,自古为湘东重要门户,扼中原通往广东沿海之咽喉。

县城距铁路交通枢纽株洲仅15分钟路程,社会、经济、技术均与长、株、潭城市群有着十分密切的联系,广泛接受其市场、技术、资金、信息、人才的辐射和影响。

随着特区造势空间的内移和国家西部大开发政策的全面实施,株洲县已成为湖南对外开放的前沿阵地,被确定为全省招商引资重点县之一。

二、历史沿革舜帝南巡的足迹,开拓了渌湘"农耕文化”之路;6000年前“磨山文化“遗址,开启了渌湘人民勤劳智慧之门。

据史料记载,株洲县最早于三国时期吴孙亮太平二年(257年)置建宁县,隋文帝开皇九年(589年)废建宁,唐高祖李渊恢复,尔后李世民又废止,至此为湘潭县辖域。

民国23年(1934年),设湘潭县株洲镇;民国36年(1947年)湘潭县株洲镇和白关乡、昭阳乡合并为株洲乡。

1949年8与月12,成立湘潭县株洲区人民政府,辖株洲、藕灵二个乡;1951年5月,株洲从湘潭县划出成为县级市,归长沙专员公署管辖,原株洲镇和湘潭县第一区的太平桥乡、荷塘乡、龙洲乡、大京乡、白关乡、百井乡、南华乡和荷花乡的5个村为其行政区域;1956年3月,株洲市升为省辖市同时新设市郊区,1959年,析醴陵县的渌口镇、均坝乡、鸿仙乡、漂沙井乡、姚家坝乡、南阳桥乡、洲坪乡和湘潭县的朱亭镇、雷打石镇、伞铺乡、三门镇、三门乡、古岳峰乡、淦田镇、平山乡、太湖乡、八斗乡、龙凤乡、龙潭乡、砖桥乡、王十万乡等乡镇入株洲市郊区;1965年4月30日经国务院批准设立株洲县,从株洲市析置,以株洲市郊区部分地区为其行政区域,隶属株洲市管辖,至此成立株洲县至今。

2005年株洲市国民经济和社会发展统计公报2005年,全市人民认真落实科学发展观,坚持实施四大战略,继续突出三项经济重点,全力推进“三化”进程,努力构建和谐社会,实现了经济社会发展新跨越,“十五”计划所确定的各项任务圆满完成。

一、综合国民经济较快增长。

2005年全市生产总值525.67亿元,增长11.9%。

其中第一产业增加值70.74亿元,增长6.5%;第二产业增加值264.61亿元,增长14.3%;第三产业增加值190.32亿元,增长10.6%。

“十五”期间,累计完成生产总值2030.7亿元,年均增长11.4 %,比“九五”期间提速0.7个百分点。

三次产业比重由“九五”期末的17.3:46.7:36.0调整为13.5:50.3:36.2。

全市人均GDP14497元,比上年增加1865元,按汇率折算为1770美元。

非公有制经济活力增强。

全市非公经济实现增加值235亿元,增长13.9%,占GDP的比重达44.7%。

年末注册个体工商户6.7万户,私营企业6800户,注册资本金95亿元,总资产218亿元。

“十五”期间全市新增非公企业2000多户,增加值占GDP比重提高5.2个百分点。

“三化”进程进一步加快。

农业产业化稳步推进。

2600多家农产品加工企业实现产值52亿元,增长30%。

初步形成了农业产业化带状格局。

首次出现经营面积过1000亩、年收入过百万的种植大户。

发展养殖大户2.5万余户。

农业机械总动力161.1万千瓦,增长8.5%,农业机械化水平达到65%。

全市农村外出务工人员59.11万人,劳务总收入57亿元;工业化快速推进。

工业增加值由“九五”末的136.15亿元增至2005年的226.43亿元,年均增长12.5%,占全市GDP的比重为43%,比“九五”末提高2.5个百分点,对经济增长的贡献率为49.1%,拉动经济增长5.9个百分点;城镇化顺利推进。

非农从业人员占全市从业人员的比重达到62%,比上年提高5个百分点,比”九五”末的51.2%提高10.8个百分点,全市城市化水平达到42.5%,比”九五”末提高4.3个百分点,其中,县域城镇化水平达到27.7%。

株洲市2006年国民经济和社会发展统计公报2006年,株洲市经济保持较快增长,质量和效益大幅提升,城乡居民生活不断改善,社会事业全面发展,较好地完成了年初确定的各项预期目标,实现了“十一五”良好开局。

一、综合经济总量不断扩大。

2006年株洲市生产总值突破600亿元大关,达605.3亿元,增长12.3%,高于“十五”平均增幅0.9个百分点。

第一产业增加值75.5亿元,第二产业增加值311.8亿元,第三产业增加值218亿元,分别增长5.3%、13.6%和13.2%。

按常住人口计算,人均GDP为16526元,比上年增加2029元;按汇率折算人均为2120美元。

经济结构进一步优化。

三次产业结构为12.5:51.5:36,一、三产业分别下降了1和0.2个百分点,二产业提高了1.2个百分点;城乡经济结构比为0.9:1,城市经济占株洲市经济比重为47.1%,比上年提高1.6个百分点;非农从业人员占全社会从业人员比重达59.8%;财政收入占GDP比重达8.7%,比上年提高0.9个百分点。

非公经济较快发展。

株洲市非公经济实现增加值318亿元,增长12.3%,非公经济占GDP 比重达52.5%。

规模工业中非公经济实现增加值69亿元,增长21.3%,高于株洲市平均水平3个百分点;非公经济完成城镇固定资产投资额106.4亿元,增长42.9%,高于株洲市平均水平16.1个百分点;非公经济实现消费品零售额169.3亿元,增长15.9%,高于株洲市平均水平0.8个百分点。

年末注册个体工商户7.2万户,私营企业8263户,注册资本金达143.8亿元。

市场物价温和上扬。

城镇居民消费价格总水平上涨2.1%,商品零售价格上涨1.9%。

工业品出厂价格上涨4.5%,原材料、燃料动力购进价格上涨6.8%。

省市实事进展顺利。

省8件实事、市10件实事47项考核指标全部完成全年任务,其中31项指标超额完成任务。

如农村中小学寄宿制学校建设24所,为年目标的600%;市区新增“学位”7400个,为年目标的164.4%;新建城镇经济适用房10.1万平方米,为年目标的169%;新建城市绿地面积88.7万平方米,为年目标的251.8%。

二、城乡建设基础设施建设有力推进。

中环线(快速环道)全线竣工通车,湘江四桥实现合拢。

建宁大道等六条城市主次干道完成投资3080万元,11条小街小巷的改造工程完成投资1200万元。

改造县到乡镇公路25.4公里,完成通达工程133.6公里,通畅工程1565.4公里。

建成农村乡镇客运站22个。

城市公用设施更加完备。

公共汽车运营车辆693辆,万人拥有公共交通车辆10.4标台。

城市管道燃气家庭用户10.7万户,其中天然气用户9.8万户;瓶装液化气用户13.2万户。

居民燃气普及率为94.4%。

自来水日供水能力达127.6万吨,供水总量17541万吨。

全社会用电量57.5亿千瓦时,增长7.3%,其中工业用电38.7亿千瓦时,增长4.1%。

城市人均公共绿地面积8.3平方米,绿化覆盖率为38.9%。

环境综合治理成效显著。

成功退出“全国十大空气污染城市”行列,市区空气综合污染指数为2.79,空气质量良好天数达308天,比上年增加10天。

湘江株洲段水质由原来的四类改善到三类,饮用水源达标率98.1%。

城市污水集中处理量达4454万吨,污水集中处理率达到81.7%,生活垃圾无害化处理率100%。

三、财政、金融、保险和证券业财政收入快速增长。

全年财政总收入突破50亿元大关,达52.5亿元,增长21.3%。

其中一般预算收入29.7亿元,增长20.9%。

增值税、营业税、企业所得税等主体税种分别增长22.7%、21.4%和46.1%。

财政总支出55.7亿元,增长16.7%。

金融态势平稳运行。

年末金融机构本外币存款余额达552.4亿元,增长16.9%。

其中城乡居民储蓄存款368.7亿元,增长15.1%。

各项贷款余额254.5亿元,增长8.2%。

其中短期贷款158.5亿元,增长8.4%,中长期贷款80.4亿元,增长8.7%。

保险事业稳步发展。

全年保费收入11亿元,增长11.2%。

其中,财产保险收入2.9亿元,增长25.2%;人身保险收入8.2亿元,增长6.9%。

各项赔款和给付额3亿元,增长40%。

证券市场取得新成效。

年末境内上市公司7家,发行A股11.4亿股,共筹集资金28亿元。

12月20日“南车时代电气”在香港成功上市,发行H股3.6亿股,筹资22亿港元。

年末株洲市上市公司总市值140亿元,增长70.6%。

四、人口、就业、人民生活和社会保障人口规模有序扩大。

年末户籍总人口376.9万人,比上年增加 4.7万人,其中市区79.3万人。

常住人口367.4万人。

计划生育率达95.72 %,人口自然增长率5.01‰,比上年降低个0.79千分点。

就业再就业工作继续加强。

年末株洲市从业人员达214万人,比上年末增长0.4%。

城镇新增就业人员5.08万人,城镇登记失业率3.79%。

下岗失业人员再就业2.61万人。

农村劳动力转移就业增加人数5.38万人。

城乡居民生活继续改善。

城镇居民人均可支配收入12455元,增长10.9%;生活消费性支出9777元,增长17.1%;人均住房面积21.1平方米,增长6.7%;城镇居民家庭恩格尔系数30.4%,降低3.9个百分点。

城镇单位在岗职工人平工资18343元,增长10.7%。

农民人均纯收入4366元,增长10.3%;人均消费性支出3427元,增长15.7%;人均住房面积54.3平方米,增长6.3%;农村居民家庭恩格尔系数43.6%,降低4.2个百分点。

社会保障和福利进一步完善。

年末参加基本养老保险人数36.86万人,增长1.8%;参加基本医疗保险人数42.46万人,增长3.3%;参加失业保险人数26.7万人,增长0.5%;参加工伤保险人数24.3万人,增长3.5%;参加生育保险人数28.6万人,增长3.1%。

株洲市各类福利院拥有床位5406张,增长10.5%;城乡居民最低生活保障对象9.09万人;全年接收社会捐赠款219.5万元。

扩改建乡镇敬老院24所。

五、科学技术与社会事业科技投入力度加大。

株洲市科技三项费用5500万元,增长16%,新增高新技术产业发展资金1000万元。

全年专利申请量首次突破千件,达1061件,增长18.4%。

其中,发明专利申请量205件,增长48%。

交流传动系统及其性能控制技术研究与应用、决策应用软件开发平台、有色金属工业重金属废水重复利用综合技术研究3个项目荣获2005年度国家科技进步二等奖,11项成果通过省级鉴定。

高新产业加速发展。

新增高新技术企业14家、民营科技企业19家、制造业信息化示范企业15家,年末株洲市拥有高新技术企业166家,实现高新技术产品产值228.9亿元,增长34.7%。

教育事业进一步发展。

顺利完成城区基础教育管理体制调整,湖南工业大学正式挂牌。

株洲市拥有中等职业教育学校37所,在校生4.5万人,增长3%;拥有普通高中48所,在校生8万人,增长1.3%;拥有普通初中160所,在校生11.9万人,下降26.4%;拥有小学689所,在校生20.5万人,增长2.7%;拥有各级各类民办教育机构539所,增加61所,新增学位2000余个,民办幼儿园在园生比例达90%。

发放救助金额2900万元,对10万余名贫困生实施了“两免一补”。

适龄儿童入学率99.99%。

文化事业欣欣向荣。

全年文化产业增加值18.5亿元,增长17.5%。

年末拥有艺术表演团体6个,文化馆9个,公共图书馆6个。

现代花鼓戏《城市英雄》参加全省艺术节获“田汉新剧目奖”。

周周乐演出23场。

大型史书《株洲历史上的今天》编纂完成。

县市区政府及其部门软件正版化基本完成。

“炎帝陵祭祀”被列入国家非物质文化遗产名录。

组建了广电产业集团,广播电视产业突破亿元大关,经济总量达1.1亿元,增长27.5%。

有线电视用户35.5万户,年末广播电视综合人口覆盖率为98.5%。

农村广播电视“村村通”工程全面推进。

株洲市发展城郊和农村无线数字电视用户2万余户。

卫生事业稳步发展。

年末株洲市共有各类医疗卫生机构212个,实有床位11208张,卫生工作人员14831人。

新改建扩建乡镇卫生院44所。

炎陵、茶陵县和醴陵三县(市)农村合作医疗参合率89%。

建立社区卫生服务中心18个,社区卫生服务站36个,社区卫生服务机构覆盖面达90%。

儿童计划免疫全程接种率达96.5%。

体育事业再创佳绩。

成功承办了湖南省第十届运动会和湖南省第七届残疾人运动会,在省“十运”会上,株洲市体育健儿夺得金牌160枚、银牌131枚、铜牌98枚,金牌总数和团体总分均居全省第二。

在省七届残运会上株洲市残疾人运动员获得金牌64枚,银牌28枚,铜牌15枚,总分居全省第一。

六、行业经济(一)农业农业生产稳步增长。

全年完成农林牧渔业增加值75.5亿元,增长5.3%。

粮食播种面积25.9万公顷,增长0.6%;经济作物播种面积9.5万公顷,下降0.4%;株洲市造林面积3740公顷。

新农村建设全面启动。

9个县市区的村庄布点总体规划和116个示范村的村庄整治建设规划全面完成。

水利建设连续五次夺得省“芙蓉杯”。

株洲市森林覆盖率达59.21%。

新建农村沼气池8130个,农村沼气使用户突破5万户。

小城镇基础设施建设完成投资9.7亿元。

株洲市农业机械总动力177.5万千瓦,增长10.1%。

(二)工业和建筑业工业生产快速增长。

全年实现工业增加值270.6亿元,增长14.6%。

规模以上工业增加值177亿元,增长18.3%。

其中化工、有色冶金、交通装备、非金属矿物制品、农副食品加工等五大优势行业完成增加值117亿元,增长18.5%,拉动规模工业增长13.5个百分点。

株冶集团主营业务收入和产值首次突破百亿元大关,结束株洲市无百亿工业企业的历史。

经济效益大幅提升。

规模以上工业企业实现主营业务收入514.6亿元,增长27.1%。

实现利润24.3亿元,增长81.2%。

实现利税47.4亿元,增长56.4%。

亏损面由上年的20.2%降为17.7%。

工业经济效益综合指数达153.8,提高26.7个百分点。

园区经济良性发展。

株洲市拥有省级以上开发园区5个,其中国家级开发区1个。

园区技工贸总收入292.7亿元,增长11.4%。

工业增加值84.5亿元,增长15.7%;固定资产投资总额52.4亿元,增长32.2%;实际到位外资8927万美元,增长82.4%,实际到位省外境内资金16.8亿元,增长21.2%。

新型工业化稳步推进。

工业增加值占GDP的比重达44.7%,比上年提高1.7个百分点;城市化水平46%;高新技术产值占规模工业总产值比重达41.1%;工业技术改造资金占工业投资比重达82.8%。

列入改革扫尾计划的17家市属国有工业企业,5家基本完成任务,12家完成70%的工作量。