β衰变

- 格式:ppt

- 大小:458.50 KB

- 文档页数:15

β衰变的实质方程式β衰变(也被称为放射性衰变)是一种核反应,它会导致原子核从一种原子分子转化为另一种原子分子。

通常,原子核会在衰变过程中释放能量和其他高能粒子,而这些粒子可以被用于产生电力。

《β衰变的实质方程式》是一篇文章,将重点放在解释β衰变的实质,以及如何使用其物理方程式来表达该过程。

首先,我们来解释一下β衰变的概念。

β衰变是一种物理学现象,一种原子核由一种粒子(质子或核子)组成,当它衰变时,这个粒子会发射出一个电子(或反电子),来抵消这个原子核的电荷,从而使其能够平衡。

这种过程被称为β衰变。

在物理学上,β衰变可以用一组特殊的方程式来描述。

首先,要定义β衰变的衰变率,用特殊的符号表示:λ =/t其中,λ表示衰变率,β表示发射的β粒子的量,而t表示衰变时间。

接下来,我们来看看β衰变的方程式:Q = Q0e-λt其中,Q表示衰变时间t后剩余粒子量,Q0表示衰变前粒子量,而e-λt表示衰变系数。

这个方程式能够更好地描述了β衰变的过程。

例如,假设Q0 = 100,t = 10,则Q = 100e-λ * 10,即Q = 100 * e- 0.1 * 10,最后的结果是Q = 36.79。

这表明了衰变过程中,10秒后Q的数量变为36.79,表明了经过了10秒时间,衰变率Λ大约等于0.1。

此外,β衰变过程中,释放出的射线可以用一组方程式来表示: E = E0e-λt其中,E表示衰变时间t后发射出的β射线的强度,E0表示衰变之前发射出的β射线的强度,而e-λt表示衰变系数。

有了这些方程式,我们就可以更好地理解β衰变的物理过程,以及线的传播规律。

通过以上内容,我们可以得出结论:β衰变是一种原子核反应,它会导致原子核从一种原子分子转化为另一种原子分子,并释放出能量和β射线。

另外,物理学家们也利用一组特殊的方程式来描述β衰变及其传播规律,以便更好地理解该过程。

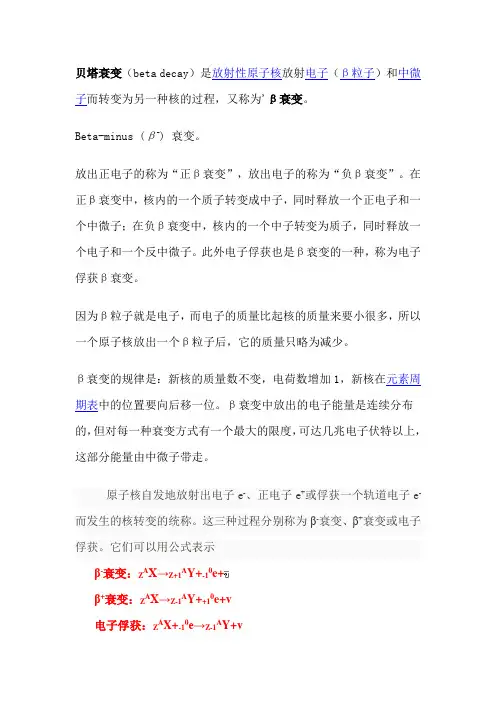

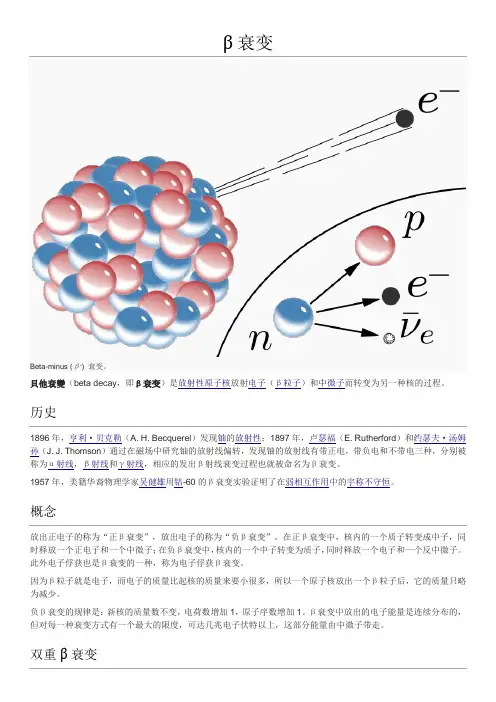

贝塔衰变(beta decay)是放射性原子核放射电子(β粒子)和中微子而转变为另一种核的过程,又称为'β衰变。

Beta-minus (β-) 衰变。

放出正电子的称为“正β衰变”,放出电子的称为“负β衰变”。

在正β衰变中,核内的一个质子转变成中子,同时释放一个正电子和一个中微子;在负β衰变中,核内的一个中子转变为质子,同时释放一个电子和一个反中微子。

此外电子俘获也是β衰变的一种,称为电子俘获β衰变。

因为β粒子就是电子,而电子的质量比起核的质量来要小很多,所以一个原子核放出一个β粒子后,它的质量只略为减少。

β衰变的规律是:新核的质量数不变,电荷数增加1,新核在元素周期表中的位置要向后移一位。

β衰变中放出的电子能量是连续分布的,但对每一种衰变方式有一个最大的限度,可达几兆电子伏特以上,这部分能量由中微子带走。

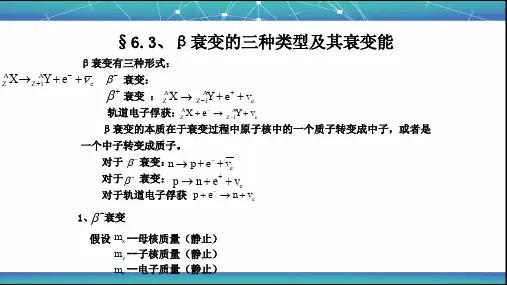

原子核自发地放射出电子e-、正电子e+或俘获一个轨道电子e-而发生的核转变的统称。

这三种过程分别称为β-衰变、β+衰变或电子俘获。

它们可以用公式表示

β-衰变:Z A X→Z+1A Y+-10e+

β+衰变:Z A X→Z-1A Y++10e+v

电子俘获:Z A X+-10e→Z-1A Y+v

式中X、Y分别表示母核和子核,v、分别表示中微子和反中微子。

在β衰变中,母核和子核都是相邻的同量异位素。

β衰变本质上是核内中子和质子间的相互转变。

β衰变中子转化为质子

β衰变是指原子核中的一个中子转化为一个质子和一个电子的过程。

在这个过程中,中子失去了自由度,转化为一个质子,同时释放出一个电子。

这个电子通常以β粒子的形式逃逸出原子核。

β衰变过程中,质量数和电荷数是守恒的。

中子转化为质子时,质子数增加1,中子数减少1,从而保持了原子核的质量数不变。

同时,由于电子的释放,原子核的电荷数也保持不变。

β衰变过程中,能量也是守恒的。

在原子核内部,中子转化为质子时,会释放出一定的能量。

这部分能量可以被核外的电子捕获,使其转化为正电子,从而形成β粒子。

在这个过程中,能量守恒得以保持。

在β衰变中,中子转化为质子是一个伴随着能量和电荷守恒的过程,它是原子核内部中子与质子之间相互转化的一种方式。

β衰变的实质方程式β衰变,又称电子衰变,是一种重要的核反应,可使大自然进行特征的重塑。

它是由一个原子核中的高质量核离子化而形成的,并在核反应过程中产生多种粒子。

原子核变异可以是由于自发(无外力影响)β衰变或外力(如电磁作用力,弱相互作用)而造成。

衰变的基本实质方程式被称为“Cameron-Fowler”方程式,它描述了一个原子核离子化过程,以及由此产生的粒子之间的能量平衡。

Cameron-Fowler方程式如下:A B + e +其中,A是衰变前本原子核,B是衰变后本原子核;e表示由原子核衰变而产生的电子;ν表示介子,是一种微弱的代表电磁交互作用的粒子。

当一个原子核通过β衰变变异时,就会产生一对粒子:电子和介子。

通常,在这种情况下,电子的质量要小于由原子核衰变而产生的介子的质量。

电子的质量是电子的Momentum的一半,而介子的质量是它的能量的一半。

电子和介子是由原子核衰变而产生的,因此其质量相互之间是有关系的。

因此Cameron-Fowler方程式可以简写为: A B + e +νm(e)+m(ν)=m(A)-m(B)其中,m(e)表示电子的质量,m(ν)表示介子的质量,m(A)表示原子核衰变前的质量,m(B)表示原子核衰变后的质量。

Cameron-Fowler方程式能够清楚地表明,β衰变是一种能量变化的过程,在这种情况下,原子核从衰变前的质量变为衰变后的质量,同时产生电子和介子,并保持能量的守恒。

Cameron-Fowler方程式体现了电子衰变的本质,它提供了一种描述β衰变的实用工具,可以用来理解和分析大自然中的核反应。

β衰变也有可能通过外部作用力,如电磁力、弱相互作用等引起。

这种情况下,衰变过程可以用下面的方程式表示:A +B + e +其中,Φ表示外力,可以是电磁力或弱相互作用力,A表示原子核,B表示引起衰变后的原子核,e表示由原子核衰变产生的电子,ν表示介子。

β衰变是一种常见的核反应,它发生在日常生活中,如放射性核素的衰变等。

β衰变Beta-minus (β-) 衰变。

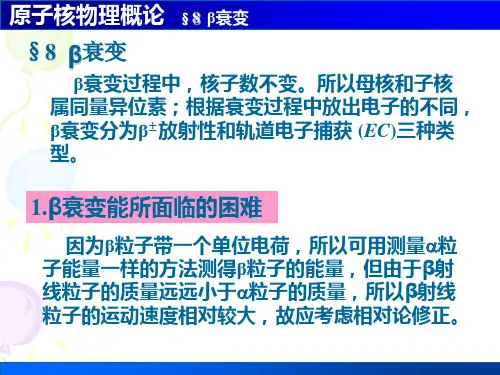

貝他衰變(beta decay,即β衰变)是放射性原子核放射电子(β粒子)和中微子而转变为另一种核的过程。

历史1896年,亨利·贝克勒(A. H. Becquerel)发现铀的放射性;1897年,卢瑟福(E. Rutherford)和约瑟夫·汤姆孙(J. J. Thomson)通过在磁场中研究铀的放射线偏转,发现铀的放射线有带正电,带负电和不带电三种,分别被称为α射线,β射线和γ射线,相应的发出β射线衰变过程也就被命名为β衰变。

1957年,美籍华裔物理学家吴健雄用钴-60的β衰变实验证明了在弱相互作用中的宇称不守恒。

概念放出正电子的称为“正β衰变”,放出电子的称为“负β衰变”。

在正β衰变中,核内的一个质子转变成中子,同时释放一个正电子和一个中微子;在负β衰变中,核内的一个中子转变为质子,同时释放一个电子和一个反中微子。

此外电子俘获也是β衰变的一种,称为电子俘获β衰变。

因为β粒子就是电子,而电子的质量比起核的质量来要小很多,所以一个原子核放出一个β粒子后,它的质量只略为减少。

负β衰变的规律是:新核的质量数不变,电荷数增加1,原子序数增加1。

β衰变中放出的电子能量是连续分布的,但对每一种衰变方式有一个最大的限度,可达几兆电子伏特以上,这部分能量由中微子带走。

双重β衰变双重β衰变,亦作ββ衰变,是β衰变的一个特例,包含原子核内两个单位的转变,只发生于特定的原子核。

双重β衰变正常来说会放出两对中微子,但现时有科学家猜想是否有可能发现不放出中微子的双重β衰变,称为“无中微子双β衰变”。

物理学者至今尚未能验证此程序存在,推长半衰期下限至1025年。

高中物理三个衰变公式

高中物理三种衰变公式如下:

1. α衰变:原子核放出α粒子的衰变叫做α衰变。

其通式为

AZX→A−4Z−2Y+42He,其中A和Z分别为原子核的质子数和中子数,Y 是产物核,α粒子即是氦原子核。

2. β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变。

其通式为

AZX→AZ+1Y+0−1e,其中A和Z分别为原子核的质子数和中子数,Y是产物核,β粒子即是电子。

β衰变中产生的电子是由原子核中的一个中子转化成一个质子和一个电子。

3. γ衰变:原子核在发生α衰变和β衰变时,产生的新核往往处于高能级,不稳定,会向低能级跃迁,同时释放出γ射线。

其通式为E=hν,其中E为能量,h为普朗克常数,ν为频率。

以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。

磁场中的衰变:轨迹为外切圆时是什么衰变在磁场中,粒子的轨迹为外切圆时,通常是β衰变(β-衰变)所产生的电子。

β衰变是指原子核中的一个中子转变成一个质子,同时释放出一个电子和一个反电子中微子。

在β衰变中,由于释放出的电子具有电荷,受到磁场力的影响,其轨迹会受到磁场的影响而弯曲,形成外切圆轨迹。

具体来说,当β衰变中产生的电子穿过磁场时,由于电子带负电荷,在磁场中会受到洛伦兹力的作用,导致电子的运动轨迹发生偏转。

根据洛伦兹力的方向,电子的轨迹将弯曲成一个外切圆形状。

这个外切圆形状的轨迹是由于电子在磁场中受到的洛伦兹力与其运动方向垂直,导致电子被弯曲成一个半径逐渐增大的圆形轨迹。

因此,磁场中粒子轨迹为外切圆时,通常是β衰变产生的电子。

1/ 1。

β衰变原理一、β衰变的基本概念β衰变是指某些原子核中的中子或质子发生变化,而产生一个电子或正电子的过程。

在β衰变中,原子核中的一个中子或质子会转化成一个电子或正电子,并释放出一定能量。

二、β衰变类型1. β-衰变:原子核中的一个中性粒子(中子)发生分裂,同时释放出一个负电荷的电子和一个反应物(反应物通常为氢原子核),这种现象称为β-衰变。

2. β+衰变:原子核中的一个质量为1的正离子(质子)发生分裂,释放出一个正电荷的反粒子(即正电荷的反电子,也称为正电荷带有1个单位自旋量),同时还会产生一种神秘粒子——“中微子”,这种现象称为β+衰变。

3. 电子俘获:原原子中的一个质子被原原子中的一个内壳电子捕获,同时放出γ 射线。

这种现象称为电子俘获。

三、β衰变的物理原理β衰变是一种放射性衰变过程。

在原子核中,质子和中子相互作用,形成核力,使得原子核稳定存在。

当核内的质子和中子比例不平衡时,原子核会发生放射性衰变以达到稳定状态。

β衰变就是一种放射性衰变过程。

β-粒子是一种高速运动的电子,它由一个中子在释放出一个电子和一个反应物(反应物通常为氢原子核)时产生。

β-粒子具有负电荷,因此它可以在磁场中弯曲或偏转。

β+粒子是一种高速运动的正电子,它是在原子核中的一个质子发生分裂后发射出来的。

β+粒子具有正电荷,因此它也可以在磁场中弯曲或偏转。

四、β衰变的影响1. 放射性污染:β衰变会产生高能辐射,对人体健康造成危害。

2. 放射性医学:β-粒子在医学上有广泛的应用,如放射性核素治疗等。

3. 放射性检测:β-粒子可以用于放射性检测和测量,如放射性同位素的测量等。

五、β衰变的应用1. 放射性治疗:β-衰变可以用于放射性治疗,如甲状腺癌等。

2. 放射性示踪:β-衰变还可以用于示踪,如氟-18示踪剂在PET扫描中的应用。

3. 辐射防护:了解β-衰变原理可以帮助人们更好地进行辐射防护,减少辐射对人体造成的危害。

六、结语综上所述,β衰变是一种原子核发生放射性衰变的过程。

a衰变和β衰变的实质方程

α衰变的实质方程为:

A → A' + α

其中A是原子核的母核,A'是其它原子核或基态粒子,α表示α粒子,它是一个氦原子核,其核电荷为2,质量数为4。

β衰变的实质方程分为以下两种情况:

1. β-衰变:

n → p + e- + νe

其中n表示中子,p表示质子,e-表示负电子,νe表示电子中微子,这是一种β-衰变,即中子发生一个β-衰变,变成一个质子、一个电子和一个电子中微子。

2. β+衰变:

p → n + e+ + νe

其中p表示质子,n表示中子,e+表示正电子,νe表示电子中微子,这是一种β+衰变,即质子发生一个β+衰变,变成一个中子、一个正电子和一个电子中微子。