solow1956对经济增长理论的一个贡献

- 格式:pdf

- 大小:2.13 MB

- 文档页数:30

高等教育对经济增长率的贡献一、估算方法介绍自1986年Romer提出了内生化经济增长理论2(EndogenousGrowthTheory)以来,人们开始把技术进步、政府支出、研究与开发(R&D)和人力资本(包括教育投入)当作内生变量,纳入经济增长模型中,这不同于以Solow(1956)为代表的新古典经济增长理论。

内生化经济增长理论为研究教育对经济增长的贡献提供了新的方法论基础。

但是,教育投入是否可以作为内生变量,纳入生产函数中,值得讨论。

一国的教育发展水平、教育供求状况受该国资本量、人口数量、经济发展水平和社会承受能力的制约,但更主要的是受国家的公共政策和人民的教育需求所左右。

从教育产生发展的历史过程上看,它不是内生于经济系统之中,不能在经济领域得到充分解释,但是它又对经济系统产生较大的促进作用。

教育对经济增长的作用是通过提高劳动力的素质和劳动生产率而间接实现的,劳动者教育水平的提高是促使劳动力质量提高的源泉。

各国学者用于表示教育对经济增长贡献率的尺度有多种,其中计算教育对国民收入增长速度的贡献比例,即计算由教育这个要素投入所带来的那部分国民产值的增长速度(Ye)占国民产值总增长速度(Y)的比例(Ye/Y),是比较受欢迎的方法,丹尼森、麦迪逊等美国学者所采用的方法,主要从这个方面入手来衡量教育对经济增长的贡献。

计算中国教育对经济增长率贡献的基本模型如下所述:假设土地数量没有变化,导致经济增长的因素抽象为资本(K)、劳动(L)和技术进步率(A),K、L可以相互替代,且能以可变的比例组合。

又假设经济发展处于完全竞争的市场经济条件下,生产要素都以其边际产品作为报酬,规模报酬保持不变。

那么,在时间t范围内变化的中性技术进步的产出增长模型可以被构造为:Yt=Atf(Kt,Lt)同时,柯布—道格拉斯生产函数(Cobb-Douglasproductionfunction)为:Yt=AtKαtLβt考虑到教育因素对劳动力质量的作用,教育的作用相当于使初始劳动力投入成倍地增加,因此,可以把Lt分解为初始劳动力(Lot)与教育投入(Et)的乘积,这样,柯布—道格拉斯生产函数可以表示为:Yt=AtKαt(LotEt)β,对该式两边取自然对数之后,再求时间t的全导数,然后用差分方程近似代替微分方程,于是得:y=a+αk+βlo+βe,这里y代表年经济增长率,α为产出的资本投入弹性,k为资本投入的年增长率,β为产出的劳动投入弹性,α+β=1,l0为初始劳动力投入的年增长率,e为教育投入年增长率。

2008 级学院:经济学院专业:经济学班级:基地084 学生姓名:王远学号:2020108346完成日期:2011年8月23日2011 年 8 月经济增长理论的发展历程摘要:本文依据各经济增长理论出现的时间顺序对其进行研究,试图通过对经济增长理论的详细回顾,深入分析各经济增长理论的进步意义和不足之处,加深对经济增长理论发展脉络的了解和认识,同时通过对已有经济增长理论的回顾提出对经济增长理论研究的新看法,为更好地研究经济增长理论做铺垫。

关键词:经济增长理论模型内生经济增长理论新制度经济学一、引言“经济学”自其诞生起,就将研究什么是财富(性质),如何增进财富作为自己研究的根本目标。

自1776年亚当•斯密的经典巨著《国民财富的性质和原因的研究》,标志着经济学从哲学中分离出来,成为一门独立的社会学科。

从亚当•斯密的巨著《国民财富的性质和原因的研究》的题目就可以很容易看出其主要内容就是关于国民财富的性质和如何增进国民财富的研究。

从那时起,这两个问题一直是经济学家关注的重大问题。

所谓经济增长,就是人均收入的长期增长,真正的经济增长意味着社会总收入必然比人口增长的更快,真正的经济增长意味着国民生活水平的显著提高,这是一个社会进步很重要的体现。

经济增长理论其实就是通过建立各种经济模型,考察长期经济增长的动态过程,研究解释经济增长规律和影响制约经济增长因素的理论。

经济增长理论自产生以来,经过数百年的发展,形成了一个丰富的经济学的子学科,本文沿着经济增长理论的发展路径分析研究经济增长理论,提出关于经济增长理论的新观点、新看法,为经济增长理论研究提供一个新思路、新方向。

二、古典经济增长理论在这一部分,主要归纳研究20世纪40年代以前的经济增长理论,在这期间,并没有形成一个完整的经济增长理论,每位经济学家在其经济思想中或多或少提到关于经济增长的思想,但并未形成一个体系,总的来说经济增长理论只是零散、不系统的理论。

“重商主义”一次第一次由亚当•斯密赋予其涵义。

经济增长理论的现代观点作者:孙明来源:《城市建设理论研究》2012年第34期摘要:本文通过对经济发展演进历程的分析,介绍了经济增长理论在不同的发展阶段的主要贡献。

通过对不同阶段的经济增长理论比较,更加明确了各个时期的增长理论的主要观点,从以资本积累为核心的哈罗德多马理论到外生技术决定的新古典增长理论,到80后期以罗默、卢卡斯等人为代表的经济学家,在对新古典理论从新思考的基础上,提出了内生技术为核心的新增长理论。

这一理论的形成表明经济增长不是靠外部力量,而是内部力量如人力资本、研究开发、劳动分工、边学边干等转化的。

关键词:经济增长技术进步模型Abstract: Based on the analysis of the evolution of economic development, introduces the theory of economic growth at different development stages of the main contribution. Through the different stages of economic growth theory, the more clearly the various periods of growth the main theoretical point of view, from the accumulation of capital is the core of Harold Daumas theory to exogenous technical decisions for the new classical theory of economic growth, to 80 to Roemer, Lucas and other human representation of the economist, to new classical theory from a new thinking on the basis, put forward the endogenous technology as the core of the new growth theory. The formation of this one theory suggests that economic growth is not the external force, but the internal forces such as human capital, research and development, division of labor, learning-by-doing and transformation.Key words: economic growth, technological progress, model中图分类号: D912.29文献标识码:A 文章编号:经济发展是人类社会发展的基础。

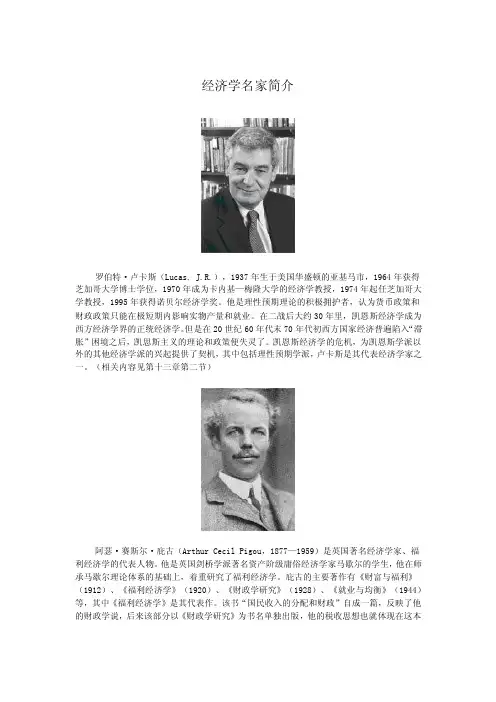

经济学名家简介罗伯特·卢卡斯(Lucas, J.R.),1937年生于美国华盛顿的亚基马市,1964年获得芝加哥大学博士学位,1970年成为卡内基—梅隆大学的经济学教授,1974年起任芝加哥大学教授,1995年获得诺贝尔经济学奖。

他是理性预期理论的积极拥护者,认为货币政策和财政政策只能在极短期内影响实物产量和就业。

在二战后大约30年里,凯恩斯经济学成为西方经济学界的正统经济学。

但是在20世纪60年代末70年代初西方国家经济普遍陷入“滞胀”困境之后,凯思斯主义的理论和政策便失灵了。

凯恩斯经济学的危机,为凯恩斯学派以外的其他经济学派的兴起提供了契机,其中包括理性预期学派,卢卡斯是其代表经济学家之一。

(相关内容见第十三章第二节)阿瑟·赛斯尔·庇古(Arthur Cecil Pigou,1877—1959)是英国著名经济学家、福利经济学的代表人物。

他是英国剑桥学派著名资产阶级庸俗经济学家马歇尔的学生,他在师承马歇尔理论体系的基础上,着重研究了福利经济学。

庇古的主要著作有《财富与福利》(1912)、《福利经济学》(1920)、《财政学研究》(1928)、《就业与均衡》(1944)等,其中《福利经济学》是其代表作。

该书“国民收入的分配和财政”自成一篇,反映了他的财政学说,后来该部分以《财政学研究》为书名单独出版,他的税收思想也就体现在这本书中。

在阐述赋税理论中,他把均等牺牲说发展成为最小牺牲说,并认为最小牺牲原则是税收的最高原则。

(相关内容见第十一章第三节)简·丁伯根(Jan Tinbergen),1903年生于海牙。

1929年,获莱顿大学物理学博士。

1929年—1945年,任中央统计局商业循环研究的统计学家。

1936年—1938年,作为专家临时在国联秘书处工作。

1945年—1955年,任荷兰政府中央计划局长。

1933年以来任荷兰经济学院教授,教各种课程,1956年以后,专任教授,讲授发展规划。

一、现代经济增长理论

现代经济增长理论大致可以分为四种:新古典增长理论、“新”增长理论、结构主义发展理论及制度变迁理论。

新古典增长理论是美国经济学家索洛(R.Solow,1956)在仔细研究哈罗德经济增长理论之后,放松了资本与劳动不可替代的假设之后创立的。

新古典增长理论假设完全竞争均衡、生产函数规模报酬不变、资本边际收益递减、技术是外生的。

因此,资本积累、劳动力增加和技术进步的长期作用是经济增长的动力,从长期看技术进步是经济增长的惟一动力。

但是,新古典经济增长理论却没有对这种外生技术进步产生的原因做出满意的解释。

以美国经济学家罗默(P.Romer,1986)和卢卡斯(R.Lucas,1988)为代表的一群增长理论家,为了克服增长理论中占主导地位的新古典经济增长模型的局限性,研究以内生技术进步为核心的“新”增长理论,通过建立以人力资本为核心的技术进步方程,成功地解释了经济增长的内生机制。

发现人力资本的规模、生产效率是经济增长的关键因素(R. Barro and Xavier Sala—I—Martin,1995)。

结构主义发展理论针对新古典增长理论和“新”增长理论所忽略的结构因素,将需求结构变量及劳动力结构变量引入多部门模型,发现需求结构、产业结构与经济增长处于相互牵制、相互关联与相互作用的反馈系统中(周振华,1996)。

制度学派对经济增长则提出了全新的观点,认为资本积累、技术进步等因素与其说是经济增长的原因,倒不如说是经济增长的本身;经济增长的根本原因是制度的变迁,一种提供适当个人刺激的有效产权制度是促进经济增长的决定性因素。

所罗门模型发展历程所罗门模型(Solow Growth Model)是美国经济学家罗伯特·穆尔·索罗(Robert M. Solow)于1956年提出的一个经济增长模型,它被认为是现代宏观经济学的奠基石之一。

所罗门模型描述了一个封闭经济体中资本积累和技术进步对经济增长的影响,成为研究经济增长的基本框架。

起初,所罗门模型的发展目标是为了解释1950年代美国的经济发展情况。

所罗在研究中发现,资本积累对经济增长起着重要作用,而劳动力增加率的下降使得经济增长率逐渐下降。

然而,根据已有理论,资本积累和劳动力增长率无法解释出现的经济增长。

因此,所罗开始研究技术进步对经济增长的影响。

在索罗的模型中,技术进步是经济增长的关键驱动力。

他将经济增长分解为两个要素:资本积累和劳动力增长(人口增长)。

然而,他发现这两个要素不能完全解释经济增长的原因。

于是,他引入了技术进步的因素,以解释经济增长的源泉。

他的研究显示,技术进步的速度决定了经济增长率的长期水平。

随着时间的推移,所罗的模型不断完善和发展。

1960年代,该模型被用于解释各国之间的差异,尤其是发展中国家经济增长缓慢的原因。

研究者开始探索形成技术进步的因素,并进一步将技术进步分解为外部技术进步和内部技术进步两个部分。

外部技术进步是由创新和科技改进等因素引起的,而内部技术进步是通过技术积累和学习来实现的。

20世纪70年代,索罗模型被用于研究技术进步的影响。

一些研究者发现,技术进步对经济增长的影响可以通过生产函数来描述。

生产函数是一个表示输入和输出之间关系的函数,它可以用来衡量技术进步对生产效率的影响。

通过计算生产函数,研究者可以得出技术进步对经济增长的贡献。

随着时间的推移,所罗模型逐渐与其他模型融合,形成了现代宏观经济学的基本框架。

例如,索罗模型与哈罗德-多马模型相结合,形成现代的新古典增长模型。

这个模型将技术进步、资本积累和劳动力增长作为经济增长的关键要素,并将它们整合到一个动态的框架中。

论我国人力资本的相关研究作者:曾宛杲黄斌来源:《商品与质量·消费视点》2013年第05期摘要:由于人力资本外部性存在,经济增长的动力主要来自于人力资本的生产和积累部门。

我国人力资本存量1985-2009年从整体上来说呈上升趋势,但从人力资本的内部结构来说,愈来愈呈现出性别、城乡之间的巨大差异,且与发达国家相比,我国的人均资本存量显得过低。

基于MRW(1992)框架的回归模型现实,在加入人力资本模型后,劳动和人力资本的和,劳动者这一生产活动的主体,对我国国民经济的的贡献大致与物质资本对我国改革开放以来的国民经济的贡献相当。

关键词:人力资本;经济增长;国民经济;外部性一、我国人力资本的现状自改革开放以来,中国的经济经历了举世瞩目的长期高速增长,被誉为是“中国奇迹”。

然而,随着人口红利的逐渐消失和老龄化的加速,学术界和实务界都开始担忧中国经济是否还能继续高速增长,特别的,中国经济增长的“拐点”是否已经到了或者是否已经为时不远了?这显然与中国经济增长的动力相关。

按照经典的索洛(1956)的经济增长理论,经济增长的来源是物质资本、劳动力以及“索洛余值(Solow's Residuals)”。

关于我国经济增长的物质资本因素和全要素生产率(TFP)因素,国内外相关的研究已经汗牛充栋,如Chow(1992)、Young (1994)、郑京海等(2008)、孙琳琳和任若恩(2005)、郑京海等(2008)、李平等(2013)张勇和古明明(2013)等。

我国从1997年到2009年的13年间,就业人员高中和高中以上的学历的劳动者从15.6%上升到了18%,大专以上的劳动者从3.5%上升到了5.2%。

另外,由于生活水平的提高,人们的健康水平也有很大的提升。

因此,毫无疑问,改革开放以来,我国劳动力的数量、劳动参与率以及劳动力的质量有着显著的提升。

那么为什么前述文献的研究结论是劳动力对经济增长的贡献不到两成呢?首先,目前大多数的增长核算,对劳动力的测度基本上还用的或是从业人数或是劳动时间。

索洛经济增长模型1. 引言索洛经济增长模型是20世纪50年代由美国经济学家罗伯特·索洛提出的一种描述经济增长的理论模型。

该模型旨在解释为什么一些国家或地区的经济能够持续增长,而其他国家或地区却陷入停滞。

索洛经济增长模型以其简洁而有力的理论框架成为经济学研究中的重要工具。

2. 模型概述索洛经济增长模型基于几个核心假设,包括:•技术进步是经济增长的主要驱动力;•储蓄和投资在经济增长中起到关键作用;•经济体存在着递减边际回报。

根据这些假设,索洛将一个国家或地区的产出(Output)表示为劳动力(Labor)和资本(Capital)两个要素的函数。

具体而言,产出可以写作:Y=F(K,AL)其中,Y表示产出,K表示资本存量,A表示技术水平,L表示劳动力。

函数F()则代表了技术进步、资本和劳动力的相互作用。

3. 技术进步在索洛经济增长模型中,技术进步被视为经济增长的主要推动力。

技术进步可以通过提高生产函数F()中的A来体现。

技术进步可以带来多种形式的效应,包括:•生产效率提高:同样的劳动力和资本投入可以创造更多的产出;•新产品和服务:技术进步可以带来新产品和服务,从而刺激需求和投资;•创新能力提升:技术进步可以促使企业和个人创新,推动经济发展。

索洛经济增长模型认为,技术进步是累积性的,并且受到储蓄和投资水平的影响。

高储蓄率和投资率有助于积累更多的资本存量,从而促进技术进步和经济增长。

4. 储蓄与投资储蓄与投资在索洛经济增长模型中扮演着至关重要的角色。

储蓄是指个人、企业或政府将当前收入留存下来以供未来使用的行为。

投资是指将储蓄用于购买资本品或其他生产要素的行为。

索洛经济增长模型认为,储蓄和投资水平对经济增长有着直接的影响。

较高的储蓄率可以提供更多的资金用于投资,从而促进经济增长。

投资可以带来新的生产设备、技术创新和人力资源培训,从而提高生产效率和产出水平。

然而,索洛经济增长模型也指出,储蓄和投资存在递减边际回报的问题。

新古典经济增长理论概述1.未考虑环境因素的新古典经济增长理论(1)早期的现代经济增长理论。

通常认为,现代经济增长理论的起点是哈罗德—多马模型的出现。

如果从研究的内容上看,哈罗德—多马模型确实可以作为现代经济增长理论的起点。

因为哈罗德—多马模型是将凯恩斯的经济理论动态化的典型例子,它试图在凯恩斯的短期分析中整合进经济增长的长期因素,并强调资本积累在经济增长中的重要性。

但是,如果从方法上具备了动态研究的角度来说,现代经济增长理论的真正起点开始于1928年的拉姆齐(Ramsey)。

这一年,英国经济学家弗兰克·拉姆齐在《经济学期刊》上发表了一篇题为《储蓄的一个数理理论》的经典论文。

所以,新古典方法论上的起点最早可以前推到拉姆齐。

在这篇论文中,拉姆齐提出的问题为:对于一个具有无限期界的家庭来说,如何分配它的储蓄和消费,以此来确定跨时的最优资源配置。

拉姆齐的跨时家庭最优化的动态均衡分析方法在新古典增长理论的卡斯—库普曼斯模型(Cass-Koopmans,1965)和几乎所有的新增长理论模型中得到了应用。

此外,拉姆齐最优化条件还强有力地影响着消费理论、资产定价理论以及商业周期理论。

现在拉姆齐的跨期效用函数已经像柯布—道格拉斯(Cobb-Douglas)生产函数一样得到了广泛应用。

(2)索洛—斯旺(Solow-Swan)模型。

继哈罗德、多马和拉姆齐之后,更为重要的贡献是由索洛(Solow,1956)和斯旺(Swan,1956)做出的。

索洛—斯旺的增长理论包含了许多重要的经济内涵,它放弃了固定技术系数生产函数,改用要素之间可以彼此平滑替代的新古典生产函数,它认为经济在多数情况下都存在一个稳定状态。

在这个稳定状态,人均资本和人均产出的总量以外生人口增长的速率增长。

在索洛—斯旺模型中,在长期稳定状态下,产出的增长是由有效的劳动力增长率,即由劳动力增长率加上技术进步率所决定的,而与储蓄率和投资率无关。

因为更高的储蓄或投资比率被更高的资本产出比所抵消了,而这是由于新古典模型假定资本报酬递减所决定的。

第三章 新古典增长理论1956年,美国经济学家索洛(R. M. Solow)在他的论文“对经济增长理论的贡献”中提出了一种经济增长模型,他认为通过市场机制的作用来调整生产中的资本与劳动组合比例,可以实现充分就业稳定状态的经济增长,长期平衡增长率就是由劳动增长率与技术进步决定的自然增长率。

另外,斯旺(T. W. Swan)、米德(J. E. Meade)和萨缪尔逊(P. A. Samuelson)等人也提出了与索洛的观点基本一致的增长模型。

由于这些模型都强调“凯恩斯革命”以前的新古典经济学充分就业的必然趋势,因此把它们通称为新古典增长模型,并以索洛模型为代表。

索洛增长模型已经成为几乎所有的经济增长理论的起点。

传统上,经济学家研究经济增长问题时总是要使用索洛模型。

即使建立的经济增长模型已完全偏离了索洛模型,经济学家还是要把它与索洛模型作比较,目的是为了对模型做出更好的解释和理解。

因此,理解和掌握索洛增长模型是学习经济增长理论的基础。

索洛模型的主要结论是,实物资本积累既不能说明人均总产出的持续增长,也不能说明国家之间出现人均产出巨大差异的原因。

特别是,如果资本积累对产出的影响是按照正常渠道通过资本对生产的直接贡献(即得到边际产品报酬)而发生的,那么索洛模型就指出:我们试图搞清的实际收入差异太大,根本不能由资本品投入差异给出解释。

索洛模型把造成实际收入差异的其他潜在原因(比如技术进步)视为外在因素,没有给出解释,或者说,索洛模型把这些潜在因素(比如资本外部性)统统给省略了。

可见,为了研究经济增长的核心问题,还需要超出索洛模型的范围进行讨论,这正是后面几章的内容。

本章主要介绍索洛增长模型。

第一节 储蓄、资本积累与产出本节在第二章第一节提出的经济增长基本问题的基础上,来讨论储蓄、资本积累与总产畜之间的关系。

我们将在技术水平既定的前提下讨论,即暂先不考虑技术进步对经济增长的影响。

为了便于理解期间,本节采用离散时间方式来表示时间变量t ,即 ,3,2,1,0 t 。