笔记16(小脑、间脑)

- 格式:doc

- 大小:4.10 MB

- 文档页数:4

小脑、间脑cerebellum and diencephalon实殴一、.观察标本、模型1.在游离完整小脑标本上识别小脑外形,主要沟和小叶从上面观小脑呈中间高两侧低的近三角形,正中为小脑蚓vermis,两侧为小脑半球cerebellar hemisphereo在小脑外表可见许多平行的浅沟,和沟间的平缓隆起形成的小膀叶片cerebellar folia0在小脑蚓的顶部前方的凹陷处为小脑前切迹anterior incisure.后下方的凹陷为后切迹posterior incisure o前切迹的下方为中央叶central lobule,其两侧相连的半球局部为中央叶冥alar central lobule,形似元宝嵌在前切迹的前上方。

中央叶前方为蚓部最高点称山顶culmen, 两侧连于半球的方叶前部anterior quadrangular lobule^其后可见一呈"V”形的较深的沟称原裂primary fissure,此裂之前的小脑局部为小脑前叶anterior lobe of the cerebellum,属于旧小脑paleocerebellum局部。

原裂以后的大局部小脑为小脑后叶posterior lobe,其茬蚓部的结构顺序为山坡declive>蚓小叶folium达后切迹,继续向前可追踪到蚓结节tuber>蚓傩体pyramis和蚓垂uvulao与各蚓部结构相对应的半球结构分别是,山坡■方叶后部posterior quadrangular lobule;其前方的深沟为后上裂posterior superior fissure,接下来为蚓小叶.上半月叶superior semilunar lobule,其后的深沟为水平裂horizontal fissure,转向前上方蚓结节■下半月叶inferior semilunar lobule,蚓锥体.二腹叶biventer lobule,蚓垂■小脑扁桃cerebellar tonsiL小脑后叶属新小脑neocerebellum结构。

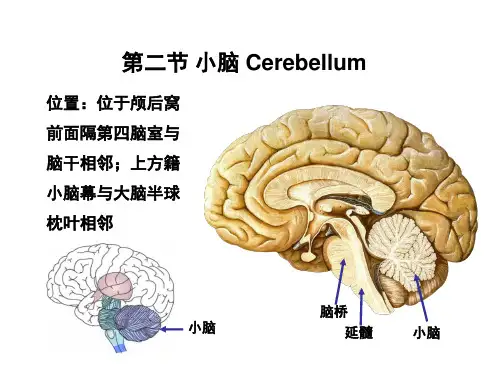

认识小脑的知识点总结小脑的形态特点(一)形态特点① 位置:小脑位于桥脑、延髓、大脑的枕叶之间,下接桥脑,上与大脑的枕叶接壤,前接中脑。

② 形状:由于小脑被横向裂隔开,呈两瓣状,左右各一半。

每一半又呈半球状,一大一小。

③ 重量:成年人的小脑重约150~180g。

左右小脑之间的重量差别一般在10g以内。

女性小脑比男性略轻。

小脑的结构一、小脑表面形态:小脑表面称为小脑外皮,相对于大脑皮,小脑皮更薄,皱褶更密。

1. 小脑回:由浅灰质组成,覆盖着小脑外皮,相互重叠,并从上到下、前到后地扭曲交错。

2. 小脑裂① 蚓状小脑(vermis cerebelli):位于两侧小脑半球之间的中央裂。

它是横断的,将两侧小脑半球分开,而且上端的部分可以将大脑的两枕叶分隔。

② 小脑大裂(fissura cerebelli):位于小脑半球的上部,将上下两个小脑半球分开,是依据小脑回的走向来进一步将小脑分隔的。

二、小脑内部结构:1. 浅灰质:主要是细胞体。

2. 深白质:分布在灰质之中,由细躯细胞纤维和支持细胞组成。

3. 小脑核团:深白质的一部分,其纸质呈叶状,互相交错。

4. 小脑髓质:深白质的一部分,混在核团和它的周围,由丝状纤维等组成。

5. 小脑鞍间脑及外部脚大脑:形成团丛,它的传入传出纤维与脑干、大脑中枢等相连。

小脑的功能1. 平衡调节小脑对人体的姿态和平衡的调节起着非常重要的作用。

小脑对于人体的平衡控制有着至关重要的作用。

如果小脑受损,会导致平衡障碍、姿势不稳和共济失调等症状。

2. 运动协调小脑对运动的协调能力也非常重要。

通过小脑的调控,人体能够做到肌肉协调运动,保证身体的动作不会出现不协调和错误。

3. 学习和记忆研究发现小脑对于学习和记忆也起到了一定的作用。

小脑被认为能够通过对大脑多巴胺的释放来影响大脑的学习和记忆功能。

4. 语言能力大脑左半球是语言中心,但小脑也有能力对语言进行处理。

研究发现,小脑在控制语言的产生和表达上发挥重要作用。

幼儿神经系统的发展与卫生保健(笔记)一、神经系统概述(一)神经系统的组成神经系统包括中枢神经系统和周围神经系统。

中枢神经系统由脑和脊髓组成。

脑包括大脑(思维与意识)、小脑(维持身体平衡、协调肌肉运动)、间脑和脑干(其中的延髓是调节生命活动的重要中枢)。

周围神经系统由脑神经、脊神经和植物神经组成。

(二)神经系统最基本的结构和功能单位——神经元1.神经元的结构神经元即神经细胞,由细胞体和与其相连的突起构成(树突和轴突)。

2.神经元的功能神经元具有接受刺激、传递信息和整合信息的功能。

(三)神经系统活动的方式1.神经系统活动的基本方式——反射神经系统得基本方式是反射。

反射是人体对外界和内部各种刺激发生的反应。

完成反射活动的神经结构是反射弧。

反射弧由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五个环节组成。

2.高级神经(大脑皮质)活动的方式——条件反射反射可分为非条件反射和条件反射两种。

非条件反射是机体先天形成的本能行为,是生来就有得,反射弧是固定的,反射比较恒定,是一种较低级的神经活动。

条件反射是后天获得的,在生活过程中通过一定条件形成的,是在非条件反射的基础上建立起来的,反射弧不是固定的、临时的,是一种高级神经活动。

动物只能对外界具体事物的刺激发生反应,形成条件反射,这种只对具体信号刺激发生反映的皮质功能系统叫作第一信号系统。

而人类除对具体刺激信号发生反映外,还可以对语言文字发生反应,人类对语言文字发生反映的皮质功能系统叫作第二信号系统。

(四)大脑皮质活动的特性对侧支配、倒立分布且皮质区面积与功能相关、睡眠、动力定型、优势原则、镶嵌式活动原则。

二、幼儿神经系统发展的特点(一)神经系统发育迅速神经系统是发育最早的系统,妊娠3个月时,胎儿的神经系统就已经基本发育完善。

1.脑优先发育1岁前脑细胞数量飞速,接近成人水平。

新生儿脑重为350~380g,1岁时脑重为950g,3岁时脑重约为1100g,6岁时脑重已达1250g,已达到成人脑重的90%。

人体解剖学神经系统笔记

一、神经系统概述

神经系统是人体内起主导作用的系统,由脑、脊髓和神经组成,负责调节和管理人体各器官和系统的活动,以维持人体内环境的稳定和适应外界环境的变化。

神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统两部分。

二、中枢神经系统

中枢神经系统包括脑和脊髓,是神经系统的核心部分,负责处理和整合来自身体各部分的信息,并控制身体的运动。

1. 脑

脑是中枢神经系统的控制中心,由大脑、小脑、脑干和间脑等部分组成。

大脑负责思考、感觉、运动、学习和记忆等功能;小脑负责协调身体的运动;脑干负责基本生命活动的调节;间脑则参与情感和内分泌的调节。

2. 脊髓

脊髓是脑与身体各部分之间的主要通道,传递大脑对身体的控制信息和身体对大脑的感知信息。

脊髓还包含了许多反射回路,能够在短时间内对刺激作出反应。

三、周围神经系统

周围神经系统包括各种神经和神经节,负责将脑和脊髓与身体各部分联系起来。

周围神经系统可以分为躯体神经系统和自主神经系统。

1. 躯体神经系统

躯体神经系统负责管理身体的皮肤、肌肉和骨骼等部分的运动,以及感知外界的刺激。

躯体神经系统的神经元位于脊髓和脑中,通过神经纤维与身体各部分相连。

2. 自主神经系统

自主神经系统负责调节内脏器官的活动,包括交感神经和副交感神经两个系统。

交感神经负责在紧急情况下调动身体的资源,而副交感神经则负责在非

紧急情况下维持身体的正常功能。

自主神经系统的神经元主要位于脊髓和脑干中。

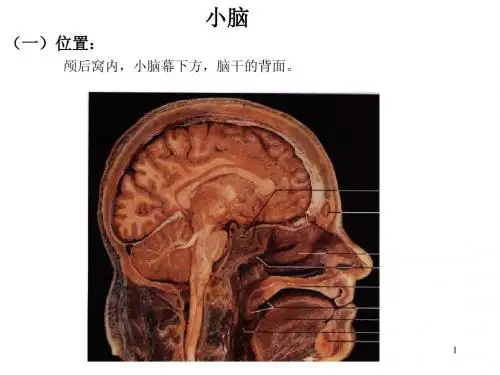

小脑

一、位置:

颅后窝,隔小脑幕与端脑的枕叶相邻;在脑桥与延髓背侧,借三对小脑脚与脑干相连.

二、外形:小脑半球和小脑蚓

名词解释:

小脑扁桃体:小脑下面、蚓垂两侧较膨隆的部分,靠近枕骨大孔外上方,颅内压增高时,小脑扁桃体可嵌入枕骨大孔,形成小脑扁桃体疝,压迫延髓,危及生命。

三、分叶:

借原裂、后外侧裂,分为:

.

)组成

)

功能:通过与前庭神经核的往返纤维联系,答应同侧平衡刺激,维持平衡,协调眼球运动.

受损后症状:平衡失调

⑵脊髓小脑:

传入纤维:主要是脊髓小脑束经小脑上、下脚传入.

传出纤维:经顶核、中间核中继后,至前庭神经核、网状结构及红核、丘脑腹外侧核等.

功能:控制同侧肌张力和肌的协调..

受损后症状:肌张力低下、共济失调

⑶大脑小脑:

传入纤维:在脑桥核中继后的皮质脑桥束,经小脑中脚传入.

传出纤维:经齿状核中继后,自小脑上脚传出至红核和丘脑腹外侧核.

功能:协调肢体的精确运动(保证同侧随意运动的圆滑和协调,也保证了运动力量、方向和范围的精确性).

受损后症状:共济失调

七、小脑损伤的临床表现

1、特点:

⑴随意运动不丧失

⑵运动障碍出现在同侧

⑶典型体征:共济失调、眼球震颤、意向性震颤

2、原小脑综合征:⑴平衡失调⑵自发性眼震

3、新小脑综合征:⑴肌张力低下⑵共济失调⑶意向性震颤

间脑

一、位置:

脑干与端脑之间,除下丘脑腹侧部分露于脑底外,其余皆被端脑所包绕.

二、分部:

背侧丘脑、上丘脑、下丘脑、后丘脑、底丘脑

三、各部位置及结构特征

1. 背侧丘脑(丘脑)

◇外形

◇位置

◇内部结构:Y形内髓板将其分为前、内、外侧三群核团.

外侧核群背侧组:外侧背核外侧后核

腹侧组:腹前核

腹外侧核(腹中间核)

腹后核:腹后内侧核+腹后外侧核

丘脑枕核

核团分类

•特异性中继核团(包括腹前核、腹外侧核和腹后核)

腹前核和腹外侧核的传入纤维来自小脑齿状核、纹状体和黑质,传出纤维至大脑皮质运动区,调节躯体运动。

腹后外侧核的传入纤维为脊髓丘系和内侧丘系.

腹后内侧核的传入纤维是三叉丘系及孤束核发出的味觉纤维.

•非特异性投射核团

接受脑干网状结构纤维,传出纤维至皮质下结构(下丘脑、纹状体),参与上行网状激动系统的构成. •联络性核团

⑶上丘脑

包括:松果体、缰三角、缰连合、后连合、丘脑髓纹

⑷底丘脑

⑸下丘脑

◇位置及境界

上界:下丘脑沟

下界:视交叉、漏斗、垂体、灰结节、乳头体

前界:终板

向后:续中脑被盖

◇下丘脑分区及核团

视上核、室旁核、漏斗核、乳头体核

◇下丘脑的纤维联系

与垂体的联系:

视上垂体束(加压素)、室旁垂体束(催产素)、结节漏斗束(促释放/抑制激素)

室旁核和视上核具有神经内分泌功能,漏斗核与腺垂体功能相关。

◇下丘脑的功能

•神经内分泌中心

•皮质下调节内脏活动的高级中心:对机体体温、摄食、生殖、水盐平衡和内分泌活动等进行广泛的调节•参与情绪、行为的调节

•视交叉上核参与人体昼夜节律的调节

四、第三脑室

⑴位置:两背侧丘脑、下丘脑之间的矢状窄隙.

⑵境界

顶:第三脑室脉络组织

底:视交叉、漏斗、灰结节和乳头体

前界:前连合和终板

侧壁:背侧丘脑和下丘脑

终板视交叉

灰结节乳头体

漏斗第三脑室脉络组织

前连合

两侧:经室间孔通侧脑室

下方:经中脑水管通第四脑室

室间孔

下丘脑沟

第四脑室

中脑水管

小结

教学内容:小脑、间脑

目的要求:

1. 掌握小脑的位置,小脑扁桃体,小脑分叶的名称、机能分区的名称,小脑核的组成,小脑的功能;间脑的分部,背侧丘脑腹后内、外侧核的纤维联系和功能,第三脑室的位置和交通。

2. 熟悉小脑的外形,后丘脑。

3. 了解小脑上、中、下脚,小脑的纤维联系,小脑损伤的典型表现,上丘脑的组成,下丘脑的位置和功能,下丘脑与垂体的纤维联系。

思考题

1. 简述小脑的分叶和机能分区。

2. 简述小脑的功能。

3. 简述间脑的分部。

4. 简述后丘脑的组成及功能。

5. 丘脑的特异性中继核团中腹后核主要接受哪些传入纤维?

6. 名词:小脑扁桃体内侧膝状体外侧膝状体。