【热敏灸理论】穴位热敏有哪些特征与规律

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:3

热敏艾灸法的名词解释热敏艾灸法是一种传统中医疗法,通过燃烧艾叶产生的热能,照射于身体的特定部位,以刺激经络,促进气血流通,达到调理身体健康的目的。

这种疗法常被用于缓解疼痛、改善循环系统功能、提升免疫力等方面。

1. 热敏艾灸的原理热敏艾灸法的原理基于中医理论,认为人体的健康取决于人体内的气血运行是否畅通。

而气血循环的顺畅与身体的某些穴位紧密相关。

热敏艾灸通过热能刺激这些穴位,直接影响人体的经络系统,进而调节身体的气血循环。

2. 热敏艾灸的方法热敏艾灸可以通过不同的方法进行。

最常见的方法是将艾叶燃烧后放在灸盒里,然后将灸盒放在身体的特定部位。

灸盒中放置的艾叶数量与长度可以根据病情需求调整。

通过将灸盒靠近人体的穴位,热敏艾灸可以发挥其效果。

另一种常见的热敏艾灸方法是艾灸贴。

艾灸贴是一种简便易行的艾灸方法,通常使用艾叶制成,具有一定的粘性,可以直接贴在穴位上进行热敏艾灸。

艾灸贴的特点是容易操作,使用方便,适用于不同年龄段的人群。

3. 热敏艾灸的适应症和禁忌症热敏艾灸有广泛的适应症,可以缓解各种疼痛症状,比如肩颈痛、腰腿痛、关节疼痛等。

它还可以改善循环系统功能,促进血液循环,增强免疫力,提升身体的抵抗力。

然而,热敏艾灸并非适合所有人群。

有些情况下,热敏艾灸可能无效甚至有害。

以下是一些常见的禁忌症:a. 孕妇禁用:热敏艾灸会增加孕妇的体温,产生不利的影响,因此孕妇要避免这种疗法。

b. 皮肤受损:患有皮肤溃疡、烧伤、皮肤病等的人应禁止使用热敏艾灸,以免加重病情。

c. 手术后:手术后的患者一般身体较弱,使用热敏艾灸可能对伤口愈合产生负面影响。

4. 热敏艾灸的注意事项虽然热敏艾灸是一种传统疗法,但在实践过程中仍需谨慎对待。

以下是一些建议和注意事项:a. 选择专业机构:热敏艾灸需要专业操作,因此选择合适的机构进行治疗是非常重要的。

b. 避免过度应用:热敏艾灸不宜过度使用,否则可能导致皮肤灼伤等不良后果。

c. 个体差异:每个人的身体状况和适应程度是不同的,因此治疗效果可能会因人而异。

热敏灸热敏灸疗法理论常用灸法分类第一节热敏灸疗法什么是热敏灸采用点燃的艾材产生的艾热悬灸热敏态穴位,激发热敏灸感和经气传导,并施以个体化的饱和消敏灸量,从而能大幅度提高艾灸疗效的一种新疗法。

热敏灸与传统的温和灸法不同之处:1、灸感不同传统灸只产生热感,没有传导的现象;腧穴热敏化的特征是呈现透热、扩热、传热、局部不(微)热远部热和表面不(微)热深部热、非热觉等现象。

只要出现一种或一种以上灸感达到热敏化。

2、灸位不同传统灸法未认识到穴位有静息态与敏化态的区别,因此施灸时很少有激发以气传感的现象。

而热敏灸要求施灸的穴位是敏化态穴位,易激发经气传导。

3、灸量不同传统灸法一般灸量:施灸时间一般为10-15分钟或局部皮肤潮红为度。

热敏灸要求灸量:施灸时间因人而异,热敏灸感消失为度(饱和消敏灸量)。

4、灸效不同热敏灸的疗效远比传统灸疗效好。

一、热敏灸的理论机体在疾病状态下,体表相关部位会出现病理反应,这种病理反应伴随疾病的发生而产生,随病情的改善而减轻或消失,这个体表相关部位在出现病理反应期间,就称为疾病反应点。

人体穴位存在两种状态:静息态(健康状态)与敏化态(疾病状态)。

人体在疾病状态下,体表腧穴会发生敏化,敏化态的腧穴对外界相关刺激呈现“小刺激大反应”。

1、热敏化的特征:当受到艾热刺激时呈现透热、扩热、传热、局部不(微)热远部热和表面不(微)热深部热、非热觉等现象。

2、具有普遍性,艾灸热敏化穴位易激发经气传感:出现率约90%。

3、证候相关性:热敏穴位分布的高发区与中医证候高度相关。

经过20多年的探索,初步掌握了某些疾病的腧穴热敏化分布部位的高发区,如面瘫在翳风、感冒在风府和上印堂、盆腔疾病在三阴交、眼科疾病在耳垂区耳穴等。

3、动态性:热敏穴位的出现部位随病情变化而变化,出现的部位与经穴定位不完全符合,可能是穴位标准定位的上下左右的大致位置。

4、遁经感传,气至病所。

《灵枢·九针十二原》说:“刺之要,气至而有效”。

热敏灸技术热敏灸是采用艾条悬灸热敏化的腧穴,激发喜热、透热、扩热、传热、局部不(微)热远部热、表面不(微)热深部热、非热感等热敏灸感或经气传导,并施以个体化的饱和消敏灸量,从而提高艾灸疗效的一种新疗法。

现代针灸学家周楣声教授在其《灸绳》中首先提出“热敏点”的概念,其论“还有热敏点反应,……当照至敏感点时,每见火焰下沉,而局部之热感亦向深部窜透。

或用艾条点燃慢慢熏烤,当熏至敏感点时,亦可使热感向内深透,或向远方传布。

”江西省中医院陈日新教授在继承以往研究的基础上对腧穴热敏化现象进行大量观察及广泛临床应用的基础上进行总结,提出“腧穴热敏化悬灸疗法”。

一、理论基础:腧穴是人体脏腑经络气血输注于体表的特殊部位,是疾病在体表的反应点,也是针灸等治疗的刺激点,具有反应病症、协助诊断、接受刺激、防治疾病的作用。

在生理状态下腧穴是脏腑经络气血活动的门户,病理状态下腧穴是脏腑经络病症的反应点。

其反应表现形式多种多样,可分为形态改变点和功能改变点。

形态改变点如皮下组织和肌肉处出现条索状、结节状改变,皮肤出现皮疹、血络、色泽的改变等;功能性改变点如压痛点、低阻点、皮温改变、热敏化点等。

其中热敏化点既是诊断疾病的腧穴也是治疗疾病最有效的方法,临床应用广泛。

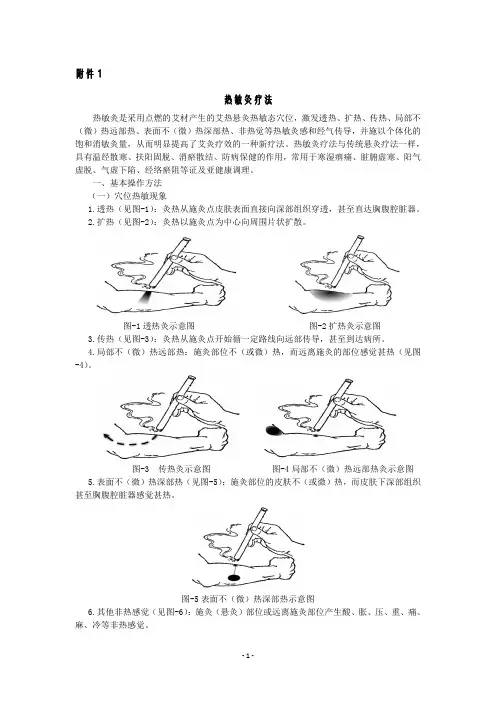

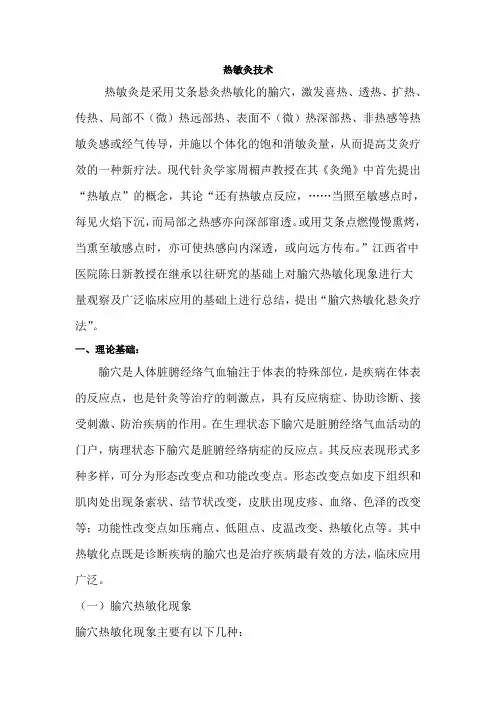

(一)腧穴热敏化现象腧穴热敏化现象主要有以下几种:1.透热:灸热从施灸点皮肤表面直接向深部组织穿透,甚至直达胸腹腔脏器。

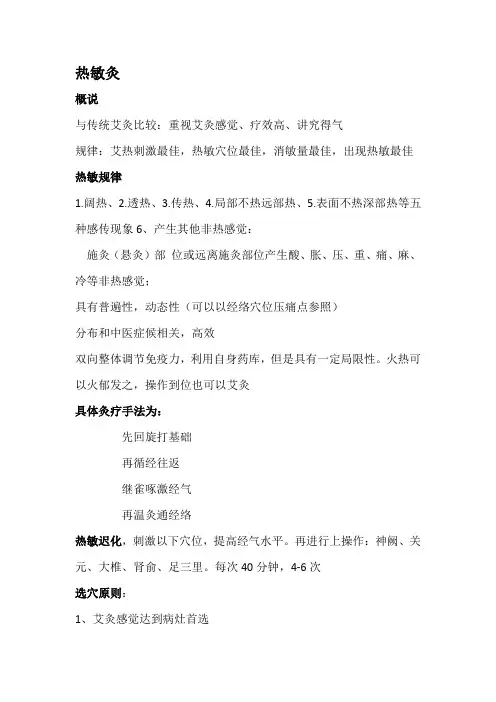

2.扩热:灸热以施灸点为中心向周围扩散。

3.传热:灸热从施灸点开始循经脉路线向远部传导,甚至达病所。

4.局部不(微)热远部热:施灸局部不(或微)热,而远离施灸部位的病所处或其他部位感觉甚热。

5.表面不(微)热深部热:施灸部位的皮肤表面不(或微)热,而皮肤下深部组织甚至胸腹腔脏器感觉甚热。

6.产生其他非热感觉:施灸(悬灸)部位或远离施灸部位产生酸、胀、压、重、痛、麻、冷等非热感觉。

7.上述灸感传导之处,病症随之缓解。

(二)热敏化规律1.腧穴热敏化的出现率普查健康人群的结果显示,腧穴热敏化出现率约5%,而对神经系统、运动系统、消化系统、呼吸系统、生殖系统等20种疾病进行艾灸腧穴观察,腧穴热敏化的出现率平均可达70%左右。

热敏灸概说与传统艾灸比较:重视艾灸感觉、疗效高、讲究得气规律:艾热刺激最佳,热敏穴位最佳,消敏量最佳,出现热敏最佳热敏规律1.阔热、2.透热、3.传热、4.局部不热远部热、5.表面不热深部热等五种感传现象6、产生其他非热感觉:施灸(悬灸)部位或远离施灸部位产生酸、胀、压、重、痛、麻、冷等非热感觉;具有普遍性,动态性(可以以经络穴位压痛点参照)分布和中医症候相关,高效双向整体调节免疫力,利用自身药库,但是具有一定局限性。

火热可以火郁发之,操作到位也可以艾灸具体灸疗手法为:先回旋打基础再循经往返继雀啄激经气再温灸通经络热敏迟化,刺激以下穴位,提高经气水平。

再进行上操作:神阙、关元、大椎、肾俞、足三里。

每次40分钟,4-6次选穴原则:1、艾灸感觉达到病灶首选2、非热感首选(痛感优于酸胀感)3、艾灸感觉强首选分单点温和灸——双点温和灸——三点——接力灸,或者循经往返艾灸注意事项:1、艾灸后半小时内不要用冷水洗手或洗澡,喝点温开水,以助排出体内毒素。

若是热水,最好等半小时这时经络处于灸后的修整状态,灸后的热度也逐渐地挥发和利用2、若你想怀孕,刚刚灸后就马上同房,这时的子宫和输卵管的环境还很热,不利于精子的存活。

最好24-48小时候在同房3、在艾灸的时候,或艾灸的整个疗程,我们最忌讳喝冷水,吃凉饭,这样做如同给艾灸撤火,不利于疾病的治疗。

4、如果上下前后都有配穴,应先灸阳经,后灸阴经,先灸上部,再灸下部,也就是先背部,后胸腹,先头身,后四肢。

5、施灸的反应,会出现发热,口渴,上火,皮肤瘙痒,继续艾灸这些症状就会消失。

或灸足三里引火下行,或多喝水,必要时停灸,很快这样的症状就会消失。

6、极度疲劳、过饥、过饱、酒醉、大汗淋漓、或身体极度衰竭、形瘦骨立时,或无自制能力的人忌灸。

热敏灸虽然采用安全的艾条悬灸方法,但仍须注意以下各点,以保证其更安全有效。

1.施灸时,应向患者详细交待热敏灸疗法的操作过程,打消患者对艾灸的恐惧感或紧张感,以取得患者的合作。

热敏灸治疗颈椎病技术艾条灸的作用:温经散寒、消瘀散结、扶阳固脱、防病保健一、腧穴热敏现象(一)透热:灸热从施灸点皮肤表面直接向深部组织穿透,甚至直达胸腹腔脏器;(二)扩热:灸热以施灸点为中心向周围片状扩散;(三)传热:灸热从施灸点开始循一定路线向远部传导,甚至到达病所;(四)局部不(微)热远部热:施灸部位不(或微)热,而远离施灸的部位感觉甚热;(五)表面不(微)热深部热:施灸部位的皮肤不(或微)热,而皮肤下深部组织甚至胸腹腔脏器感觉甚热;(六)产生其他非热感觉:施灸(悬灸)部位或远离施灸部位产生酸、胀、压、重、痛、麻、冷等非热感觉;以上灸疗现象的发生有一个共同的特征,就是相关腧穴对艾热异常敏感,产生一个“小刺激大反应”(其他非相关腧穴对艾热仅产生局部和表面的热感)。

我们称这种现象为腧穴热敏现象,这些已热敏的腧穴称为热敏腧穴。

颈椎病是指因颈椎退行性变引起颈椎管或椎间孔变形、狭窄,刺激、压迫颈部脊髓、神经根、交感神经造成其结构或功能性损害所引起的一系列症状。

中医学认为本病是因气血不能濡养筋骨,或颈项部创伤,导致经络阻塞,气血运行不畅所致。

一、临床表现1.颈型:颈部症状如枕项部疼痛,肌肉僵硬,活动受限,局部压痛; X线提示生理曲度变化及不稳;除外颈部其他疾患;2.神经根型:其主要症状病变在颈5以上者可见颈肩痛或颈枕痛及枕部麻木等;在颈5以下者可见颈僵,活动受限,有一侧或两侧颈、肩、臂放射痛,并伴有手指麻木、上肢发沉、无力、持物坠落等症状;3.椎动脉型:常见症状为当头颈活动到某一位置时,突然发生眩晕及下肢麻木无力而摔到,意识往往清楚;椎动脉造影对诊断有帮助;4.交感神经型:主要表现为主观症状,如枕部疼痛、头沉、头晕或偏头痛、心慌、胸闷、肢凉或手足发热、四肢酸胀等;5.脊髓型:其临床表现可见上肢或下肢、一侧或两侧的麻木、酸软无力,颈颤臂抖,甚者可表现为不同程度的全痉挛性瘫痪,如活动不便、步态笨拙、走路不稳,以至卧床不起,甚至呼吸困难,四肢僵硬等;6.其他型颈椎病:其它型如食道型颈椎病,颈椎椎体前鸟嘴样增生压迫食道引起吞咽困难等;此经食道钡剂造影可证实。

灸疗学新认识——腧穴热敏化艾灸疗法著者:陈日新人体腧穴存在敏化态与静息态两种功能态,当人体发生疾病时能使体表腧穴发生敏化,敏化的类型多种多样,而腧穴热敏化是腧穴敏化的一种新类型,处在敏化态的腧穴对外界相关刺激呈现腧穴特异性的“小刺激大反应”;2. 热敏化腧穴是灸疗的最佳选穴,其最佳刺激为艾热刺激,临床疗效优于常规静息态腧穴的针灸疗法;3.腧穴热敏化态在艾热刺激下极易激发灸性感传(约95%的出现率),乃至气至病所,临床疗效大幅度提高。

因此,灸之要,仍然是气至而有效,完善和发展了“刺之要,气至而有效”的针灸理论。

第一章第二章概述第一章概述机体在疾病状态下,体表相关部位会出现病理反应,这种病理反应伴随疾病的发生而产生,随病情的改善而减轻或消失,这个体表相关部位在出现病理反应期间,就称为疾病反应点。

腧穴的起源就是疾病反应点,疾病反应点则是动态的、个体化的、敏化态的腧穴。

古人在长期的医疗实践中,已经认识到疾病反应点即腧穴敏化的部分特性及其与疾病的相对特异联系,创立了一系列通过疾病反应点即敏化的腧穴来治疗疾病的针灸疗法,创造了人类疾病治疗史的神话,开创了疾病治疗的新途径。

临床上疾病反应点的表现形式多种多样,可分形态改变点和功能改变点。

形态改变点如皮下组织和肌肉处出现条索状、结节状改变,皮肤出现皮疹、浅表血管改变和色泽改变等;功能改变点如腧穴力敏化点(压痛、按之快然)、低阻点和皮温改变等。

它们或单独存在,或相互并存,构成了疾病体表征象的一个重要组成部分。

我们在灸疗临床实践中,观察到疾病在体表产生病理反应的一种新现象即腧穴热敏化现象。

研究始于1988年。

我们在临床施灸过程中发现了一些现代科学、现代医学无法解释的奇异生命现象。

第一是透热:灸热从施灸点皮肤表面直接向深部组织穿透,甚至直达胸腹腔脏器;第二是扩热:灸热以施灸点为中心向周围扩散;第三是传热:灸热从施灸点开始循经脉路线向远部传导,甚至达病所;第四是局部不(微)热远部热:施灸部位不(或微)热,而远离施灸部位的病所处感觉甚热。

热敏灸的概念和原理

热敏灸是一种传统中医疗法,利用热敏感物质与热源或热刺激作用于人体穴位或病灶部位,以达到治疗疾病或保健作用的目的。

热敏治疗原理是基于热敏感物质(如艾叶、艾条、艾炷等)在受热后释放出活性成分,与人体穴位或病灶部位发生物理、化学反应。

热敏物质可通过艾灸或其他热源直接作用于皮肤,被皮肤吸收入体内,进而通过经络和穴位传导作用,影响人体的气血运行和能量平衡。

主要的热敏物质为艾叶,艾叶中含有挥发油、挥发性酮、酮和酯类化合物等活性成分。

在受热后,这些活性成分能够通过皮肤毛孔进入人体,对经络和穴位起到刺激、调节和疏通的作用,从而改善血液循环、促进新陈代谢、调整免疫功能,达到治疗疾病或保健的效果。

此外,热敏灸还会通过刺激皮肤和神经末梢,改变局部温度和湿度环境,调整局部血流量和组织代谢,从而产生舒缓、止痛、抗炎和镇静作用,促进身体自愈和恢复。

总而言之,热敏灸的原理是通过热敏感物质的释放和热刺激的作用,调节和影响人体的气血运行、经络系统、自身调节机制和免疫功能,从而起到治疗疾病和保健作用。

热敏灸技术详解热敏化腧穴与经穴定位是密切相关的。

研究表明,热敏化点多分布于主要经脉和其分支的穴位上,且多数与经脉的主要病证相符合。

例如,手太阳经的热敏化点多分布于肩胛骨外缘、肘部和手背等处,与肩臂疼痛、手指麻木等病症相符合。

同时,热敏化点也存在于非经脉穴位,如足三里下方的“足三里下点”,与腹泻、便秘等病症有关。

因此,在实际应用中,应根据病症选择相应的热敏化点进行治疗。

3.热敏化程度与治疗效果的关系研究表明,热敏化程度越高,治疗效果越好。

一般来说,热敏化点的程度可分为Ⅰ~Ⅳ度,Ⅰ度为轻度热感,Ⅳ度为强烈的热感和疼痛感。

在治疗中,应根据病情和患者个体差异选择适当的热敏化程度进行治疗。

同时,治疗过程中应注意观察热感变化,及时调整灸量和灸时,以达到最佳疗效。

二、临床应用腧穴热敏化悬灸疗法是一种安全、简便、有效的治疗方法,广泛应用于各种疾病的治疗中。

其主要适应症包括颈肩腰腿痛、神经痛、关节炎、消化系统疾病、呼吸系统疾病、妇科疾病等。

在临床实践中,该疗法不仅具有独特的诊断价值,而且具有显著的治疗效果。

同时,该疗法还具有无创、无副作用、易操作等特点,深受患者和医生的欢迎。

总之,腧穴热敏化悬灸疗法是一种独特的治疗方法,具有广泛的临床应用前景。

在今后的研究和实践中,应进一步探讨其机理和疗效,为推广和应用该疗法提供更加科学和可靠的依据。

热敏灸是一种传统的中医治疗方法,它的原理是通过点燃纯艾条并对准热敏化腧穴,在皮肤上施以温和的灸法,以激发经气活动和灸性感传。

在取穴时,应先选强敏化腧穴,后选弱敏化腧穴;先选躯干部腧穴,后选四肢部腧穴;先选近心部腧穴,后选远心部腧穴;远近搭配,左右搭配,前后搭配。

在热敏灸技术的实施过程中,需要选择安静、通风的环境,选择患者舒适、术者易操作的体位,并通过探查热敏点的位置来施灸。

施灸时间因人而异,一般从5到100分钟不等,每日1次。

热敏灸技术适用于多种疾病,如肌筋膜疼痛综合征、神经系统疾病、肺系疾病、消化系统疾病、生殖系统疾病、风湿性关节炎、慢性疲劳综合征等。

热敏灸的十六字诀热敏灸,又称温热灸或艾灸,是一种传统中医疗法,通过运用艾绒的热力作用来调理身体,促进血液循环和气血调节,具有温通经络、驱寒散寒、温养脏腑、提高免疫力等作用。

以下是热敏灸的十六字诀的相关参考内容,详细介绍了热敏灸的原理、方法和注意事项。

一、灸温适宜,温度要掌握好,不可过热或过冷。

热敏灸使用的是温度适中的艾绒,一般在40-50摄氏度之间。

过热的温度可能会引起烫伤,过冷的温度则会影响疗效。

二、穴位准确,根据需要选择相应的穴位进行灸治疗。

常用的热敏灸穴位包括悬灸、手三阴交、足三里、中脘等。

三、方法规范,艾绒点燃后,要从远离皮肤的部位开始进行灸治疗,以免造成灼伤。

通过扫灸、按灸、直置灸等方法进行治疗,可结合具体情况选择。

四、持续时间,每次热敏灸的持续时间一般为10-30分钟左右,根据病情和个体差异有所调整。

五、力度有分寸,施灸时力度要适中,不可用力过猛,以免引起疼痛或不适。

六、身体适宜,被施灸者要注意不要在疲劳、饥饿或饱食之后进行热敏灸,以免影响效果。

七、温暖环境,施灸时要确保室内温暖,以免引起受灸部位的感受温度下降,影响治疗效果。

八、注意休息,施灸后需要适当休息,避免剧烈运动或受风受寒。

九、加强自我保健,热敏灸是一种辅助治疗方法,患者在接受治疗的同时,还应注意饮食均衡、生活规律、保持心情舒畅等方面的调节。

十、病情要求明,热敏灸作为一种中医疗法,适用于一些亚健康状态或慢性疾病的辅助治疗,对于急性疾病或严重病情不适宜。

十一、避免过度依赖,热敏灸有一定的效果,但并不能解决所有健康问题。

患者应保持科学的医疗观念,避免过度依赖热敏灸。

十二、遵医嘱用药,热敏灸作为一种辅助治疗方法,患者在接受热敏灸治疗的同时,还需遵循医生的药物治疗建议。

十三、注意个人卫生,接受热敏灸治疗的患者要注意个人卫生,每次进行热敏灸前要保持身体清洁,防止细菌感染。

十四、避免感冒,热敏灸患者要注意避免感冒,避免受风受寒,保持身体的温暖。

以下内容摘自陈日新、陈明人、康明非的着作:《热敏灸实用读本》

三、穴位热敏有哪些特征与规律

(一)穴位发生热敏的特征

在疾病状态下,穴位发生热敏有以下特征,这是探查和判断热敏穴位的标志。

1.透热灸热从施灸穴位皮肤表面直接向深部组织穿透,甚至直达胸、腹腔脏器。

2.扩热灸热以施灸穴位为中心向周围片状扩散。

3.传热灸热从施灸穴位开始循经脉路线向远部传导,甚至到达病所。

4.局部不(微)热远部热施灸部位不(或微)热,而远离施灸的部位感觉甚热。

5.表面不(微)热深部热施灸部位的皮肤不(或微)热,而皮肤下深部组织甚至胸腹腔脏器感觉甚热。

6.其他非热感觉施灸(悬灸)部位或远离施灸部位产生酸胀、压、重、痛、麻、冷等非热感觉。

热敏穴位在艾热的刺激下,会产生以上6种灸感,只要出现以上一种或一种以上灸感就表明该穴位已发生热敏化,即为热敏穴位。

(二)穴位发生热敏有以下规律

1.穴位热敏现象具有普遍性通过对颈椎病、腰椎间盘突出症、

膝关节骨性关节炎、肌筋膜疼痛综合征、支气管哮喘、慢性支气管炎、非溃疡性消化不良、功能性便秘肠易激综合征、排卵障碍性不孕、慢性盆腔炎、痛经、周围性面瘫等20种疾病以及健康人对照的穴位热敏普查的研究,结果表明,在疾病状态下,穴位热敏现象的出现率为70%,明显高于健康人1%。

寒证、湿证、瘀证、虚证中居多,急性病和慢性病均可出现。

疾病痊愈后穴位热敏出现率降为10%左右。

表明人体在疾病状态下,体表穴位发生热敏具有普遍性,与疾病高度相关。

2.穴位热敏部位具有动态性以周围性面瘫、腰椎间盘突出症、膝关节骨性关节炎、肌筋膜疼痛综合征、支气管哮喘、痛经、排卵障碍性不孕等7种疾病患者为研究对象,将469个热敏穴位与经穴作对比研究,结果表明,其出现部位呈现出时变的特征,随病情变化而变化。

动态的热敏穴位与部位固定的经穴重合率仅为%,与压痛点的重合率为%。

表明热敏穴位的出现部位仅可以经穴或压痛点为参照坐标系来粗定位,而准确定位必须以热敏灸感为标准。

正如《灵枢·九针十二原》所说:“所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也”《灵枢·背腧》所说:“胸中大腧在杼骨之端,肺腧在三焦之间,心腧在五焦之间,膈腧在七焦之间,肝腧在九焦之间,脾腧在十一焦之间,肾腧在十四焦之间,皆挟脊相去三寸所,则欲得而验之,按其处,应在中而痛解,乃其腧也”。

3.穴位热敏分布具有证候相关性我们的研究发现:穴位发生热敏有其自身的分布规律,如周围性面瘫,热敏常发生在翳风穴;功能性便秘,热敏常发生在大肠;痛经,热敏常发生在关元;过敏性鼻炎,热敏

常发生在上印堂。

我们已经研究和初步认识了神经系统、运动系统、消化系统、呼吸系统、生殖系统等20余种疾病穴位热敏分布部位的高发区,其分布规律与中医的证候高度相关。

4.艾灸热敏穴位发动经气感传具有高效性通过对面瘫、三叉神经痛、颈椎病、腰椎间盘突出症、膝关节骨性关节炎、肌筋膜疼痛综合征、慢性支气管炎、支气管哮喘非溃疡性消化不良、功能性便秘、肠易激综合征、排卵障碍性不孕、痛经和勃起功能障碍共14种病症,540例患者艾灸热敏穴位激发经气感传研究,结果表明,艾灸热敏穴位的经气感传出现率达940%,而悬灸非热敏穴位的经气感传出现率仅约%,有非常显

着性统计学差异。

表明悬灸热敏穴位能高效发动经气感传,是实现“气至而有效,效之信,若风之吹云,明乎若见苍天”的切入点。