身份识别查对制度持续改进记录表 2

- 格式:docx

- 大小:16.13 KB

- 文档页数:2

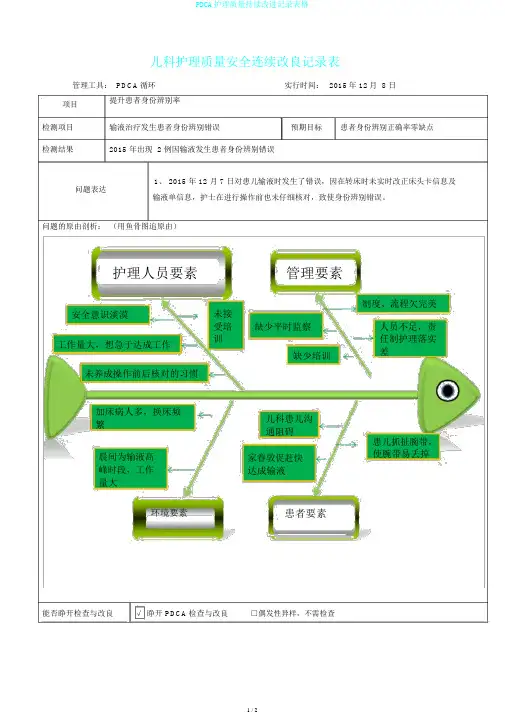

儿科护理质量安全连续改良记录表管理工具: PDCA循环实行时间:2015年 12月 8 日项目提升患者身份辨别率检测项目输液治疗发生患者身份辨别错误预期目标患者身份辨别正确率零缺点检测结果2015 年出现 2 例因输液发生患者身份辨别错误1、 2015 年 12 月 7 日对患儿输液时发生了错误,因在转床时未实时改正床头卡信息及问题表达输液单信息,护士在进行操作前也未仔细核对,致使身份辨别错误。

问题的原由剖析:(用鱼骨图追原由)护理人员要素管理要素安全意识淡漠工作量大,想急于达成工作未养成操作前后核对的习惯加床病人多,换床频繁未接制度、流程欠完美受培缺少平时监察人员不足,责训任制护理落实缺少培训差儿科患儿沟通阻碍晨间为输液高峰时段,工作量大家眷敦促赶快达成输液患儿抓扯腕带,使腕带易丢掉环境要素患者要素能否睁开检查与改良√睁开 PDCA检查与改良□偶发性异样,不需检查计划(Plan )1、患者身份辨别正确率零缺点1、健全患者身份辨别制度及流程,实行( Do)增强患者身份辨别制度的监察检查。

2、增强安全意识,提升护理人员责任心,按期对护士进行患者身份辨别专项培训,并按期抽查患者身份识其他有关知识,敦促其严格按照工作制度和操作流程。

3、实时补全患者的床头卡及腕带信息,防备因转床过程中产生信息不正确或发生杂乱而惹起医疗纠葛。

4、增强患者宣教,获得患者的主动配合,邀请患者及家眷一同参加身份辨别制度的履行和护理安全的管理。

总结、再优化(Act)检查 Check)1、不按期对患者身份辨别进行督察,发现问题实时反应。

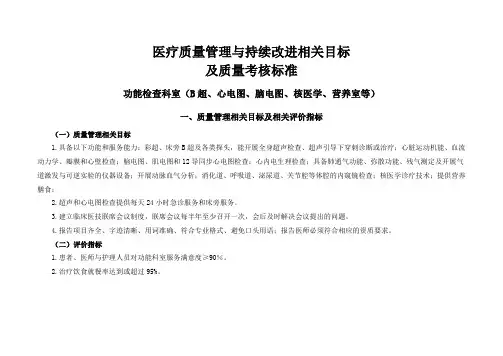

医疗质量管理与持续改进相关目标

及质量考核标准

功能检查科室(B超、心电图、脑电图、核医学、营养室等)

一、质量管理相关目标及相关评价指标

(一)质量管理相关目标

1.具备以下功能和服务能力:彩超、床旁B超及各类探头,能开展全身超声检查、超声引导下穿刺诊断或治疗;心脏运动机能、血流动力学、瓣膜和心壁检查;脑电图、肌电图和12导同步心电图检查;心内电生理检查;具备肺通气功能、弥散功能、残气测定及开展气道激发与可逆实验的仪器设备;开展动脉血气分析;消化道、呼吸道、泌尿道、关节腔等体腔的内窥镜检查;核医学诊疗技术;提供营养膳食;

2.超声和心电图检查提供每天24小时急诊服务和床旁服务。

3.建立临床医技联席会议制度,联席会议每半年至少召开一次,会后及时解决会议提出的问题。

4.报告项目齐全、字迹清晰、用词准确、符合专业格式、避免口头用语;报告医师必须符合相应的资质要求。

(二)评价指标

1.患者、医师与护理人员对功能科室服务满意度≥90%。

2.治疗饮食就餐率达到或超过95%。

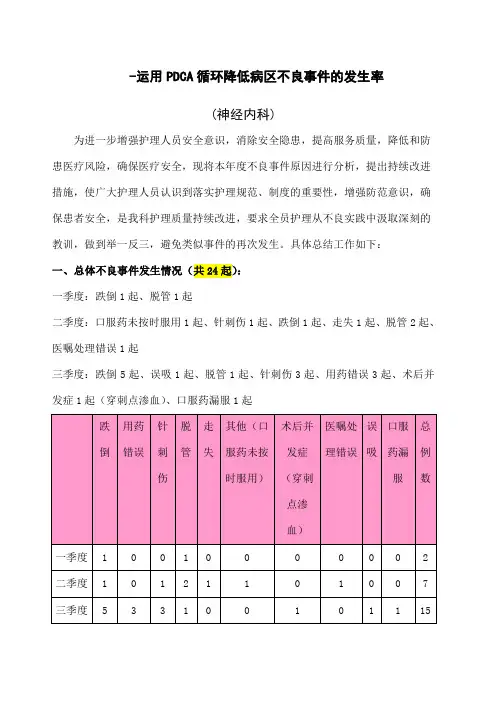

-运用PDCA循环降低病区不良事件的发生率(神经内科)为进一步增强护理人员安全意识,消除安全隐患,提高服务质量,降低和防患医疗风险,确保医疗安全,现将本年度不良事件原因进行分析,提出持续改进措施,使广大护理人员认识到落实护理规范、制度的重要性,增强防范意识,确保患者安全,是我科护理质量持续改进,要求全员护理从不良实践中汲取深刻的教训,做到举一反三,避免类似事件的再次发生。

具体总结工作如下:一、总体不良事件发生情况(共24起):一季度:跌倒1起、脱管1起二季度:口服药未按时服用1起、针刺伤1起、跌倒1起、走失1起、脱管2起、医嘱处理错误1起三季度:跌倒5起、误吸1起、脱管1起、针刺伤3起、用药错误3起、术后并发症1起(穿刺点渗血)、口服药漏服1起神经内科2015年1至9月不良事件汇总月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月例数0 1 1 1 1 4 10 6 0 二、据上表显示7月、8月不良事件总数较前明显增加,原因分析如下:(1)学生刚下临床,对临床护理操作规范不熟。

(2)学生多,带教老师疏于管理,未做到“放手不放眼”。

(3)此阶段病房患者人数较前减少,护士安全意识降低,过于放松,查对及巡视病房力度欠缺。

三、针对上图显示,用药错误、针刺伤、跌倒和脱管分别占12%、17%、17%和29%,为我科1至9月护理不良事件高发类型,列为重点管理对象,PDCA改进措施如下:跌倒P阶段——现状调查2015年1月至8月,神经内科共发生护理不良事件24起,其中跌倒不良事件共7起,占不良事件的比率为%,因此,将跌倒列为2015年整改的重点部分之一,统计分析如下:跌倒不良事件统计表相关内容年龄神志活动时间地点跌倒史视力常需上厕所分类大于等小于6清楚欠清正常无耐力15::其他时厕所病房和病房外有无正常不佳是不是经上述统计表可看出神志清楚、活动能力正常、无跌倒史、视力正常、不常需上厕所的患者更易发生跌倒,而往往这类患者又最不易被重视为跌倒高危患者。

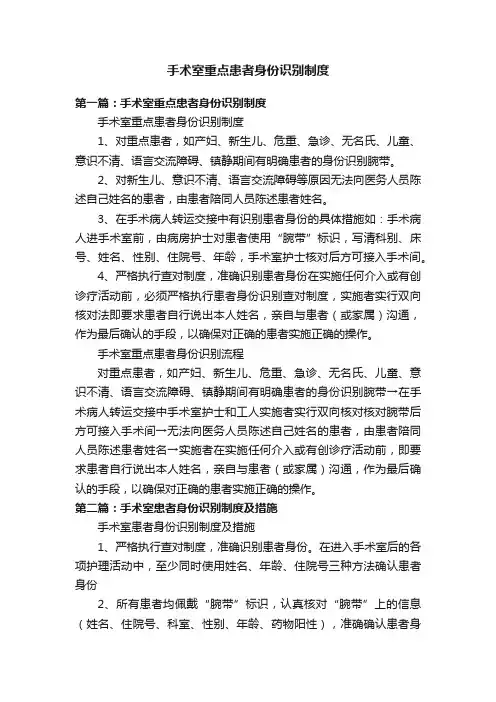

手术室重点患者身份识别制度第一篇:手术室重点患者身份识别制度手术室重点患者身份识别制度1、对重点患者,如产妇、新生儿、危重、急诊、无名氏、儿童、意识不清、语言交流障碍、镇静期间有明确患者的身份识别腕带。

2、对新生儿、意识不清、语言交流障碍等原因无法向医务人员陈述自己姓名的患者,由患者陪同人员陈述患者姓名。

3、在手术病人转运交接中有识别患者身份的具体措施如:手术病人进手术室前,由病房护士对患者使用“腕带”标识,写清科别、床号、姓名、性别、住院号、年龄,手术室护士核对后方可接入手术间。

4、严格执行查对制度,准确识别患者身份在实施任何介入或有创诊疗活动前,必须严格执行患者身份识别查对制度,实施者实行双向核对法即要求患者自行说出本人姓名,亲自与患者(或家属)沟通,作为最后确认的手段,以确保对正确的患者实施正确的操作。

手术室重点患者身份识别流程对重点患者,如产妇、新生儿、危重、急诊、无名氏、儿童、意识不清、语言交流障碍、镇静期间有明确患者的身份识别腕带→在手术病人转运交接中手术室护士和工人实施者实行双向核对核对腕带后方可接入手术间→无法向医务人员陈述自己姓名的患者,由患者陪同人员陈述患者姓名→实施者在实施任何介入或有创诊疗活动前,即要求患者自行说出本人姓名,亲自与患者(或家属)沟通,作为最后确认的手段,以确保对正确的患者实施正确的操作。

第二篇:手术室患者身份识别制度及措施手术室患者身份识别制度及措施1、严格执行查对制度,准确识别患者身份。

在进入手术室后的各项护理活动中,至少同时使用姓名、年龄、住院号三种方法确认患者身份2、所有患者均佩戴“腕带”标识,认真核对“腕带”上的信息(姓名、住院号、科室、性别、年龄、药物阳性),准确确认患者身份核对由手术医师、麻醉医师和手术室护士三方进行。

3、准确确认手术患者交接记录单中的各项内容并签字。

4、对于身份不明(如意识不清、语言交流障碍及昏迷)患者的身份核对,由护士按患者家属所提供的信息与者病历核对,准确确认患者身份。

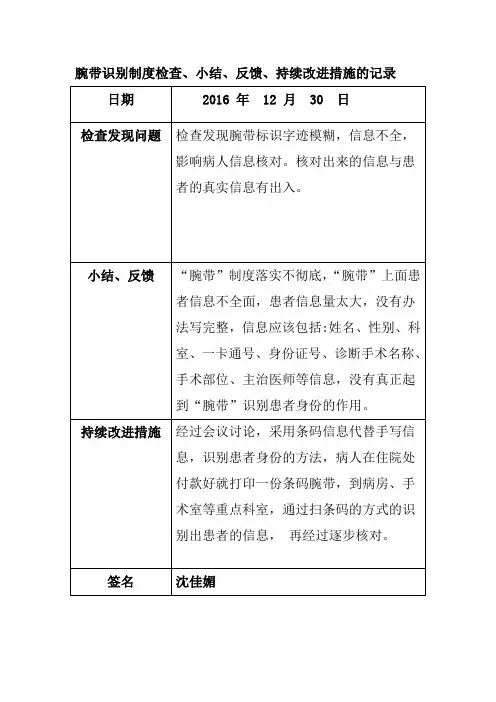

患者身份识别制度病人身份识别制度一、住院病人身份识别制度1.确认住院病人身份的唯一标识是:住院号;所有住院病人均应按要求佩戴腕带,腕带信息包括:床号、姓名、性别、年龄、住院号、科室、诊断等。

2.护士为病人进行标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食等各种操作、治疗、护理、检查及转运前,必须严格执行查对制度,认真核对病人身份,至少同时使用式,如床号、姓名、住院号等,禁止以房间号或床号作为识别的唯一依据。

3.当同病区出现同名病人时,应在治疗单上作警示标识,将床号、姓名、出生日期、住院号作为病人的身份识别依据。

4.对暂时无法识别身份的病人如手术、神志不清、新生儿、不同语种、语言交流障碍等,将住院号、姓名(临时命名)作为腕带信息,用于病人身份识别。

5.病人在进行检验、放射、超声等诊疗时,操作者需认真核对病人腕带上的信息,并让病人或其近亲属陈述病人姓名再次核对,以确保病人身份正确。

6.若腕带损坏时,应及时更换,并向病人做好宣教,以取得配合。

7.鼓励病人参与身份识别的所有阶段,使其了解病人身份识别错误带来的风险,及时表达对安全及潜在错误的关心,询问对其治疗的正确性。

8.将病人身份识别制度及流程纳入各级各类护理人员的培训计划,定期督查落实,持续改进工作。

二、门急诊病人身份辨认制度1.确认门诊病人身份的唯一标识是:就诊卡号。

2.门、急诊病人由病人或家属提供病人信息,病人或家属自己书写病历眉栏信息,以保证病人信息的准确性。

3.急诊留观、昏迷、危重及抢救病人等应佩戴腕带。

4.腕带应清晰填写病人姓名、性别、年龄、门诊号等信息,字迹清晰、工整。

5.对暂时没法辨认身份的病人如手术、神志不清、新生儿、不同语种、语言交流障碍等,将就诊卡卡号、姓名(临时命名)作为腕带信息,用于病人身份辨认。

6.需手术或住院的病人,由接诊医师联系手术室或病房,由急诊护士和接诊医生核对病人信息,最少2种识别方式,如病人姓名、性别、年龄、就诊卡号等,并在《病人转科交接登记本》上签名。

持续改进记录表

文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

妇产科9月护理质量持续改进记录表

急诊科2月护理质量持续改进记录表

急诊科3月护理质量持续改进记录表

急诊科4月护理质量持续改进记录表

急诊科5月护理质量持续改进记录表

急诊科6月护理质量持续改进记录表

急诊科7月护理质量持续改进记录表

急诊科8月护理质量持续改进记录表

急诊科9月护理质量持续改进记录表

急诊科10月护理质量持续改进记录表

急诊科11月护理质量持续改进记录表

急诊科12月护理质量持续改进记录表。

xx医院医疗质量管理持续改进方案、配套制度、考核标准和质量指标一、质量管理相关目标及相关评价指标(一)质量管理相关目标1.认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度,包括首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、手术分级制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、分级护理制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核制度等。

实行医疗质量责任追究制。

2.门诊布局合理,符合医院感染预防与控制要求。

3.有分诊、导诊服务,落实首诊负责制和科间会诊制度。

4.依据工作量及需求,合理配置专业技术人员,落实普通门诊、专科门诊、专家门诊职责,提高门诊确诊能力,保障门诊诊疗质量。

5.规范门诊医疗文书,有书写质量监控措施。

6.制定突发事件预警机制和处理预案,提高快速反应能力。

7.开展多种形式的门诊诊疗服务,满足患者不同就医需要,方便患者就医。

8.严格执行传染病预检分诊制度和报告制度。

(二)相关评价指标1.普通门诊具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的本院医师比例≥60%。

2.合格病历率≥ 90%。

3.处方合格率≥ 95%。

4.挂号、划价、收费、取药等服务窗口等候时间≤ 10 分钟。

(三)门诊质量考核标准质量考核内容及标准评分方法质量管理相关目标1.门诊布局是否合理,是否符合医院感一处布局不合理扣 2 分;染预防与控制要求。

2.是否有分诊、导诊服务;无分诊、导诊服务每项扣 2 分;3.是否落实首诊负责制违反首诊负责制一次扣30 分;4.是否落实科间会诊制度。

科间会诊执行不到位一次扣10 分;5.是否依据工作量及需求,合理配置专专业技术人员配备不合理扣 2 分;业技术人员6.是否按规定设置普通门诊、专科门未按规定设置专科、专家门诊扣5 分;诊、专家门诊;7.是否落实普通门诊、专科门诊、专家职责不到位扣 10 分;门诊职责;8. 门诊诊断与住院诊断符合率是否低每低于一1%扣5分;于95%。

持续改进记录表标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

妇产科9月护理质量持续改进记录表

急诊科2月护理质量持续改进记录表

急诊科3月护理质量持续改进记录表

急诊科4月护理质量持续改进记录表

急诊科5月护理质量持续改进记录表

急诊科6月护理质量持续改进记录表

急诊科7月护理质量持续改进记录表

急诊科8月护理质量持续改进记录表

急诊科9月护理质量持续改进记录表

急诊科10月护理质量持续改进记录表

急诊科11月护理质量持续改进记录表

急诊科12月护理质量持续改进记录表。

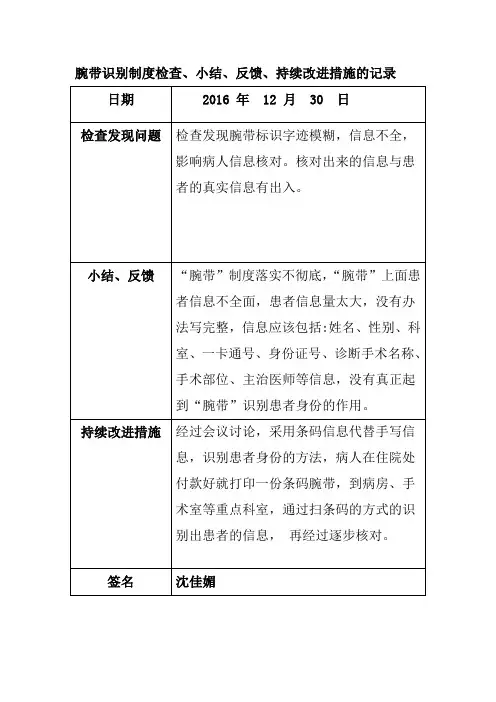

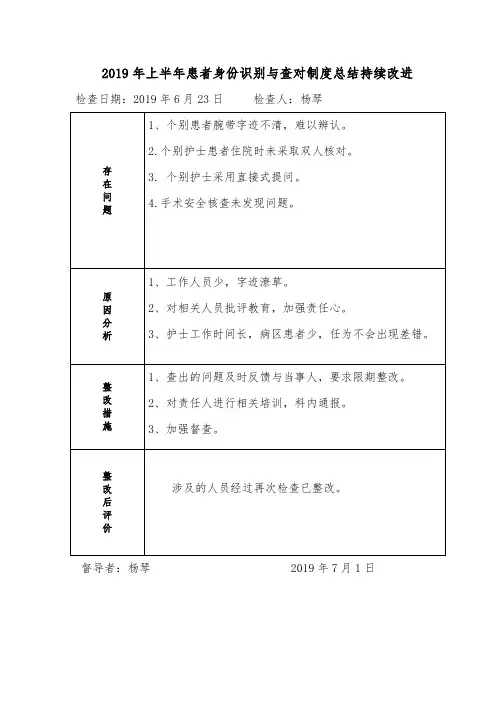

身份识别检查制度持续改进记录表日期: [日期]背景身份识别检查制度是确保组织内部安全和保护机密信息的重要措施。

为了不断提高身份识别检查制度的效率和可靠性,我们持续进行改进和记录。

目标本记录表的目标是记录身份识别检查制度的改进措施和实施情况,以及改进后的效果评估。

改进措施以下是我们近期进行的身份识别检查制度的改进措施:提高员工培训:定期组织培训课程,以加强员工对身份识别检查手续的理解和执行能力。

更新识别工具:投入资金更新和升级身份识别工具,以提高准确性和便捷性。

强化审核流程:加强对身份识别检查过程的审核,确保每一步都符合规定流程和标准。

定期风险评估:定期对身份识别检查制度进行风险评估,及时发现和解决潜在问题。

实施情况以下是我们对改进措施的实施情况记录:改进措施。

| 实施日期。

| 完成情况。

|员工培训。

| [日期]。

| 完成。

|更新识别工具。

| [日期]。

| 完成。

|强化审核流程。

| [日期]。

| 进行中。

|风险评估。

| [日期]。

| 未开始。

|效果评估以下是我们改进身份识别检查制度后的效果评估:员工培训:员工对身份识别检查手续的理解和执行能力有所提升,错误率下降了10%。

更新识别工具:准确性和便捷性得到显著提升,成功率提高了15%。

强化审核流程:审核流程的合规性和准确性得到了有效保证,内部违规行为减少了20%。

风险评估:未开始,待进一步评估。

结论通过持续改进身份识别检查制度,我们取得了一些积极的成果。

然而,我们仍需继续努力,进一步完善和提高身份识别检查制度的效果和安全性。