对中国影响较大的几种气象灾害

- 格式:docx

- 大小:23.42 KB

- 文档页数:6

中国主要的农业自然灾害1.气象灾害。

我国的气象灾害包括洪涝、干旱、低温冷害、冰雹、沙尘暴等。

在诸多自然灾害中,气象灾害对人民生命财产造成的损失最大。

气象灾害的分布与气候及地形条件密切相关。

例如旱涝灾害集中分布于东北平原、黄淮海平原及长江中下游平原。

与温度有关的低温冷害、冰雪灾害等主要发生在气候寒冷的东北地区及地势高峻的青藏高原地区。

暴风(包括台风)灾害则以冬季风强盛的西北、北部地区及夏季风强盛的东南、东部沿海地区最为严重。

每年我国由气象灾害造成的经济损失,约占各种自然灾害总损失(平均每年约720—870亿元人民币)的57%;由气象灾害造成的人员死亡约占全部自然灾害死亡人数(平均每年约1~2万人)的40%。

特别是20世纪的最后十年,我国就发生了十几次重大突发性自然灾害。

本世纪初,重大自然灾害也是频发,造成损失巨大,在1990年至2006年的10多年间,年平均经济损失已达到1 762亿元。

尤其是2008年初的低温雨雪冰冻灾害造成20个省(区、市、)不同程度受灾,直接经济损失达1 111亿元。

因灾死亡107人,紧急转移安置151.2万人;农作物受灾面积1. 77亿亩,绝收2530亩;森林受损面积近2. 6亿亩;倒塌房屋35. 4万间。

2.生态灾害。

生态灾害显见于北方干旱、半干旱地区及南方丘陵山地,这些地区生态条件比较恶劣,易受自然变化及人类活动的影响。

其中,荒漠化集中于西北及长城沿线以北地区,如塔里木盆地周围、额尔多斯高原、河西走廊等地区是我国荒漠化多发重发区。

水土流失灾害以黄土高原、太行山区及江南丘陵地区最为严重。

据了解,黄土丘陵地区的灾害性水土流失面积达5万平方千米,我国现有的水土流失总面积约150万平方千米,且水土流失面积和速度居世界各国之首。

仅肥力损失每年就多达70多亿元。

石漠化则以我国的云、贵、桂三省区最为严重。

其中以贵州省的面积最大。

此外,海洋带发生的赤潮、海岸侵蚀也是我国不可忽视的几大生态问题。

我国危害最大的三种自然灾害我国危害最大的三种自然灾害:洪涝、干旱、地震洪涝:指因大雨、暴雨或持续降雨使低洼地区淹没、渍水的现象。

雨涝主要危害农作物生长,造成作物减产或绝收,破坏农业生产以及其他产业的正常发展。

其影响是综合的,还会危及人的生命财产安全,影响国家的长治久安等。

成因:洪涝灾害具有双重属性,既有自然属性,又有社会经济属性。

它的形成必须具备两方面条件。

自然条件气候异常,降水集中、量大:中国降水的年际变化和季节变化大,一般年份雨季集中在七、八两个月,中国是世界上多暴雨的国家之一,这是产生洪涝灾害的主要原因。

洪水是形成洪水灾害的直接原因。

只有当洪水自然变异强度达到一定标准,才可能出现灾害。

主要影响因素有地理位置、气候条件和地形地势。

折叠社会经济条件只有当洪水发生在有人类活动的地方才能成灾。

受洪水威胁最大的地区往往是江河中下游地区,而中下游地区因其水源丰富、土地平坦又常常是经济发达地区。

折叠城市洪灾形成的原因一到夏天,很多城市发生严重的洪涝灾害,原因有以下几点:1:夏季雨水多。

2:城市雨水比农村多。

城市的"雨岛效应"(城市温度高,上升气流多,雨水多),城区的年降雨量比农村地区高5%到10%。

3:城市地表覆盖多是隔水层,不透水。

雨水多了后排不掉。

4:虽然有下水道,但是"国外的下水道可以跑汽车"(不信,去看美国大片),我们的下水道只能藏老鼠。

地上21世纪,地下上世纪50年代。

城市规划建设重地上,重看得到的,重面子,轻地下,轻基础,轻底子。

5:城市地势低,外来洪水容易入侵。

城市往往建设在地势地平的地方,导致外来水量多,自然排水不易。

6:城市预防及应对灾害能力不足,机械排水能力不足。

分类折叠概述洪涝可分为河流洪水.湖泊湖泊洪水和风暴洪水等。

其中河流洪水依照成因不同,又可分为以下几种类型:暴雨洪水、山洪、融雪洪水、冰凌洪水和溃坝洪水。

影响最大、最常见的洪涝是河流洪水,尤其是流域内长时间暴雨造成河流水位居高不下而引发堤坝决口,对地区发展损害最大,甚至会造成大量人口死亡。

灾害性天气气候有哪些1、影响我国最频繁的灾害性天气是什么中国是世界上来自然灾害自最严重的国家之一,灾害种类多、强度大、频率高、损失重、时空分布不均。

对我国影响最大的自然灾害有气象灾害、海洋灾害、地震灾害、农作物生物灾害、森林生物灾害等。

由于中国是季风气候,在我国的自然灾害中,洪涝和干旱最为常见,并且危害范围较广。

2、我国自然条件复杂因此灾害性天气种类繁多灾害性天气对我国影响较大的有洪涝是我国频繁发生并造成严重损失的自然灾害.它多出现在降水比较集中的夏专、秋季,是属我国东部平原地区的多发灾害之一.干旱是对我国农业生产影响最大、最常见且分布范围最广的一种自然灾害.在我国,不仅降水稀少的西北地区旱情严重,而且在东部季风区亦常出现旱灾.故选:C.3、我国的灾害性天气主要有暴雨、______、______、______等.我国地域辽阔,地跨众多的温度带和干湿地区,加上我国地形复杂,地势高低悬殊,更增加了我国气候的复杂多样性.我国的特殊天气主要有暴雨、寒潮、梅雨、台风、沙尘暴等.故答案为:寒潮;梅雨;台风.4、容易带来各种灾害性天气如什么略略5、下列不属于我国常见灾害性天气的是()A.台风B.寒潮C.水旱灾害D.海我国特殊的天气主要有寒潮、梅雨、台风、沙尘暴等.寒潮是冬半年影响我国的主要灾害之一,指的是了范围的强冷空气活动,产生急剧降温、霜冻、了风、有时还伴随雨雪天气;梅雨是指在夏初江淮地区常常阴雨连绵,因为这时正值梅子黄熟季节,所以人们习惯称之为“梅雨”;台风是发源于热带洋面的了气涡旋,台风过境时,通常出现狂风暴雨天气;沙尘暴主要发生在我国北方和西北地区植被比较稀少,沙质土壤较多,在气候比较干燥的春季,由于了风引起的扬沙和沙尘暴天气,可见不属于我国的常见灾害性天气是海啸.故选:D.6、季风气候有哪些灾害性的天气我国主要气象灾害、分布及防治方法:梅雨江淮地区春末夏初江淮地区冷暖气团势均力敌阴雨连绵——降水多;出现“空梅”天气——干旱降水多时——排水;出现“空梅”天气——引水灌溉伏旱长江中下游地区 7月梅雨过后,在单一的副热带高压控制下天气酷热少雨,抗旱任务艰巨组织抗旱,若有台风雨形成可能缓解旱情台风东南沿海夏秋热带海洋上形成的强烈的热带气旋狂风暴雨及时预报,做好台风过境的准备,建立健全减灾工作的政策法规体系,营造沿海防护林,提高公众的灾害意识春旱华北 3-5月气温回升快,蒸发旺盛,夏季风没有到达(或受单一冷气流影响),降水少,又值农作物播种、生长季节,蓄水量大空气干燥,土壤缺水,河湖水位下降引水灌溉夏涝华北、南方地区 6-8月春季风来得迟,影响时间长,降水强度大洪涝灾害低洼地排水,疏浚河流,增加入海口倒春寒东部季风区 3-5月极地大陆气团势力强盛春季出现强低温和雨雪天气地膜覆盖等寒潮除青藏高原以外的广大地区冬半年,以春秋两季最严重强冷空气迅速入侵大风、雨雪、冻害时间长,范围广加强警报,做好防寒准备风沙天气三北地区春秋两季,以春季最严重西北季风吹扬,干旱地区的沙尘向东南方向扩散风大,大气含沙量大,能见度低,影响范围广,一般与寒潮路径相同营造防护林,退耕还林还草暴雨洪涝除西部一些沙漠地区以外的广大地区夏秋形成降水的天气系统持续时间长,如锋面、气旋、热带气旋等降水强度大,时间短,形成洪涝,我国南方(和东部)地区多大暴雨和特大暴雨修筑堤坝、整治河道、修建水库、修建分洪区,加强洪泛区土地管理,建立洪水预报预警系统,拟定居民应急撤离计划和对策,实现防洪保险等干旱华北、西北冬春长期无降水或降水异常偏少空气干燥,土壤缺水,使突出的世界性问题,影响经济发展和社会安定因地制宜,合理调整农业结构,改善农业生态环境,在干旱多发地区选择优良作物品种,开展农业水利设施建设,营造防护林,改进耕作制度7、河南省的灾害性天气主要有河南主要气候灾害有冰雹,大风,干热风,雪灾,高温,西部山区泥石流,中东部黄河水灾,城市内涝,寒潮等。

我国地域广大,地势复杂,季风气候明显,是世界上气象灾害频发的国家之一。

影响我国主要气象灾害有暴雨洪涝、干旱、热带气旋、冷害、冻害、寒害、暴雪、沙尘暴、大雾、冰雹、雷暴、龙卷、大风、热浪、干热风、连阴雨等。

每年气象灾害造成的损失占整个自然灾害损失的70%以上,造成的直接经济损失占国民生产总值的3%~6%左右。

而与气象条件有关的水土流失、泥石流、滑坡、崩塌、沙漠化、地面沉降、森林和草原火灾及农、林、草原病虫害等生态环境灾害的间接经济损失更是无法统计。

我国气象灾害的主要特点是:种类多,发生频率高,影响范围广,持续时间长,群发性强,连锁反应显著,灾情严重等。

暴雨洪涝1。

概述洪涝通常是它指由于江河洪水泛滥淹没农田和城乡或因长期降雨等产生积水或径流淹没低洼土地,造成农业或其他财产损失和人员伤亡的一种灾害。

我国幅员辽阔,地形复杂,河流众多,季风气候十分显著。

由于降水在季节上的分布极不均匀,全年降水大多集中在夏半年,降水年际变化又十分明显,因而洪涝灾害甚为频繁,是影响我国国计民生的严重的气象灾害之一。

据1950~1999年资料统计,我国平均每年洪涝灾面积为942。

4万公顷,严重洪涝年份农田受灾面积可达1300万公顷以上。

例如,1954年是建国以来洪涝灾害最严重的年,这一年全国洪涝受灾面积达1600万公顷;其中长江流域就有317万公顷;耕地被淹,3.3万人死亡。

根据洪涝的表现形式及危害的不同,可分为洪灾、涝灾。

湿害。

其中:洪灾是指因江河洪水泛滥,淹没农田和城乡,危及人民生命财产安全的现象。

依照江河洪水成因的不同,又有暴雨洪水、融雪(冰川)洪水、冰凌洪水、风暴潮洪水等,其中又以暴雨洪水造成的损失最为严重。

涝灾是指因长时间大雨或暴雨产生的积水或径流淹没低洼土地所造成的灾害。

湿害是指因长期阴雨(降水强度不一定很大),地下水位升高及洪、涝灾过后排水不良或早春积雪(或表面湿冻土)迅速融化,在土壤尚未化通时水分下渗受阻等,使土壤水分长期处于饱和状态引起的灾害。

我国气象灾害有哪些?我国常见的气象灾害主要有这些我国常见的气象灾害主要有这些气象灾害是自然灾害中最为频繁而又严重的灾害,我国是世界上自然灾害发生十分频繁、灾害种类甚多,每年由于干旱、洪涝、台风、暴雨、冰雹等灾害危及到人民生命和财产的安全,国民经济也受到了极大的损失,下面我们就一起来看一看我国气象灾害有哪些吧!干旱干旱是在足够长的时期内,降水量严重不足,致使土壤因蒸发而水分亏损,河川流量减少,破坏了正常的作物生长和人类活动的灾害性天气现象。

其结果造成农作物、果树减产,人民、牲畜饮水困难,及工业用水缺乏等灾害。

干旱是影响中国农业最为严重的气象灾害,造成的损失相当严重。

据统计,中国农作物平均每年受旱面积达3亿多亩,成灾面积达1.2亿亩,每年因旱减产平均达100亿~150亿公斤,每年由于缺水造成的经济损失达2000亿元。

中国420多个城市存在干旱缺水问题,缺水比较严重的城市有110个。

全国每年因城市缺水影响产值达2000亿至3000亿元。

暴雨暴雨是短时内或连续的一次强降水过程,在地势低洼、地形闭塞的地区,雨水不能迅速排泄造成农田积水和土壤水分过度饱和给农业带来灾害,甚至会引起山洪暴发、江河泛滥、堤坝决口给人民和国家造成重大经济损失。

中国气象部门规定,24小时降水量为50毫米或以上的雨称为“暴雨”。

长江流域是暴雨、洪涝灾害的多发地区,其中两湖盆地和长江三角洲地区受灾尤为频繁。

1983、1988、1991、1998和1999年等都发生过严重的暴雨洪涝灾害。

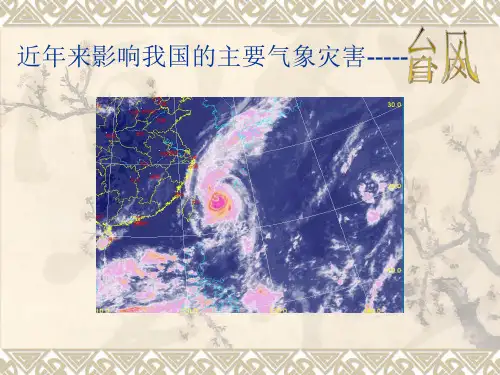

台风台风是在热带海洋大气中形成的中心温度高、气压低的强烈涡旋的统称,造成狂风、暴雨、巨浪和风暴潮等恶劣天气,是破坏力很强的天气现象。

因其造成的损失年平均在百亿元人民币以上,像2004年在浙江登陆的“云娜”,一次造成的损失就超过百亿元人民币。

此外,“泰利”、“卡努”、“布拉万”带来的大风和强降雨也给农业和渔业生产带来较大影响,其中“泰利”使福建省福州、南平、三明、漳州、龙岩等6市13个县(区、市)3.9千公顷农作物受灾,“布拉万”对东北地区影响最重。

中国主要气象灾害分布

一、干旱。

干旱主要发生在我国XX和XX地区以及XX地区。

XX地区年降水量很小,一年四季均有干旱发生,属于干旱气候:XX地区降水量年际和季节变化很大,在春、夏季很容易发生干旱,特别是XXX地区干旱发生的频率更高,XXX地区干旱发生频率可达三年两遇。

从XX世纪XX年代末至今,XX地区频繁发生干旱。

二、雨涝。

雨涝发生的频率比干旱发生的频率稍低,一般约为5年一遇,主要发生在XXX、XX地区和XXX地区。

夏季在XXX、XX地区雨涝发生的频率可达三年一遇,且强度大,影响范围广。

XX世纪,XX流域发生了三次特大洪涝,第一、二次和第三次特大洪涝分别发生在XXXX年、XXXX年、XXXX年的夏季。

三、沙尘暴。

沙尘暴和扬沙天气主要发生在春季,大部分发生在我国XX、XX 和XX地区。

四、暴雨。

XX流域是暴雨、洪涝灾害的多发地区,其中XX盆地和XXXXX地区受灾尤为频繁。

XXXX、XXXX、XXXX、XXXX和XXXX年等都发生过严重的暴雨洪涝灾害。

五、风雹。

通常发生在夏、秋季节里。

XX风雹灾害发生的地域很广,据统

计,农业因风雹受灾面积的重灾年达XXXX多万亩(XXXX年),轻灾年也有XXXX多万亩(XXXX年)。

厄尔尼诺现象给我国带来的主要灾害厄尔尼诺现象是指太平洋赤道地区海表温度异常升高的自然气候现象,这一现象会对全球气候产生重大影响,其中也包括了对中国的影响。

厄尔尼诺现象的发生通常会导致我国发生一系列的气象灾害,给我国的农业、水资源和生态环境带来巨大的损失。

本文将对厄尔尼诺现象给我国带来的主要灾害进行探讨。

一、极端天气灾害厄尔尼诺现象会引发我国发生一系列的极端天气灾害,如暴雨、洪涝和干旱等。

其中,南方地区普遍受到极端降水天气的影响,导致洪涝灾害频发。

洪水给城市和农田带来的破坏是显而易见的,不仅损毁了房屋和基础设施,还造成农作物的大面积损失。

此外,洪水还带来了滑坡、泥石流等次生灾害,给人民生命和财产安全造成了威胁。

与此同时,厄尔尼诺现象还会导致我国的北方地区出现干旱情况,进而引发旱灾。

干旱导致水资源短缺,影响农田的灌溉和居民的日常用水,加剧了农作物减产和生活用水困难。

此外,干旱还容易引发森林火灾,给生态环境带来严重损害。

二、农作物减产厄尔尼诺现象会对我国的农业生产造成较大冲击,主要表现在农作物减产方面。

暴雨洪涝和干旱等极端天气灾害不仅破坏了农田,还导致土壤湿度失衡、土壤养分流失等问题,影响了农作物的正常生长。

农作物减产不仅给农民带来了经济上的损失,也会造成粮食供给的不稳定,对国家粮食安全构成威胁。

三、水资源短缺厄尔尼诺现象还会对我国的水资源造成负面影响,导致水资源的短缺问题。

一方面,洪涝灾害会导致水库水位过高,溢洪风险增加;另一方面,干旱会导致河流水位降低,地下水资源减少。

这些现象都会对水资源的储存和供应造成困难,给人们的生产和生活带来不便和压力。

四、生态环境损害厄尔尼诺现象对我国的生态环境也带来了严重的破坏。

极端的天气灾害不仅对森林、湿地等生态系统造成破坏,还影响植物和动物的繁衍生息。

同时,洪涝和干旱等灾害还会导致土壤侵蚀、生物多样性减少等问题,加剧了环境问题的恶化。

总结起来,厄尔尼诺现象给我国带来的主要灾害包括极端天气灾害、农作物减产、水资源短缺和生态环境损害。

我国的气候特征与主要气象灾害作为一个拥有广袤土地面积的国家,中国的气候特征多种多样。

由于地理位置的不同以及季风的影响,中国的气候可分为北亚气候区、温带气候区、亚热带气候区和热带气候区。

在北亚气候区,冬季寒冷,夏季短暂而凉爽。

西伯利亚的寒流带来的冷空气使得这个地区的冬季异常寒冷,甚至会有严重的冰冻灾害。

而夏季,受到蒙古高原的干燥冷空气的影响,这个地区主要受到干旱的困扰。

温带气候区包括江淮平原、黄淮平原、华北平原和长江中下游平原。

这个地区的气候四季分明,夏季炎热而潮湿,冬季寒冷而干燥,春季温暖多雨,秋季凉爽宜人。

华北地区和江淮地区的旱涝灾害相对较为严重。

夏季高温加上降雨不足,会导致旱灾的发生;而秋季的台风频繁,加上持续降雨,可能引发洪涝灾害。

亚热带气候区则包括了长江以南的地区。

这个地区特点是夏季炎热多雨,冬季温暖多云。

在夏季,季风的影响下,湿润的空气从南海吹至陆地,导致长时间的降雨。

这种气候特征使得亚热带地区经常受到台风的侵袭,台风引发的强降雨是这个地区的主要气象灾害之一热带气候区主要分布在华南地区和海南岛。

这个地区的气候特点是炎热潮湿,全年温差不大。

这种气候条件使得热带地区常常受到强降雨的影响,所以洪涝灾害是主要的气象灾害类型。

除了上述气候特征外,中国还面临着一系列的气象灾害。

其中,旱灾是中国的主要气象灾害之一,尤其是在北方地区和黄河流域。

降雨不足会导致农作物的减产和贫困的加剧。

洪涝灾害也是中国面临的重大威胁之一,尤其是在长江流域和珠江流域。

台风、暴雨引发的洪水可能导致严重的破坏和人员伤亡。

此外,中国还有地质灾害,如地震、泥石流和滑坡等。

在南方地区,特别是四川盆地和云南省,经常发生地震。

中国还面临着台风和沙尘暴等其他气象灾害。

为了减少气象灾害的影响,中国政府采取了一系列的措施,如加强防洪工程建设、提高抗旱能力、加强气象监测和预警系统等。

此外,不断推进气候变化的国际合作也是减少气象灾害的重要途径。

通过共同努力减少温室气体排放,加强气象科学研究,中国和其他国家可以共同应对气候变化带来的挑战,减少灾害的发生。

影响中国比较严重的自然灾害及原因

我国是世界上自然灾害种类最多的国家,其中对我国影响最大的自然灾害有:

1、气象灾害主要有:雨涝、干旱、高温、雪害、龙卷风、酸雨。

2、海洋灾害主要有:风暴潮、海啸、赤潮;

3、洪水灾害:暴雨灾害、山洪、泥石流。

4、地震灾害;

5、农作物生物灾害;

6、森林生物灾害。

我国自然灾害的成因:过渡开发、不尊重自然规律、过度向自然索取、这一代占用了下一代的资源、片面追求GDP增长等等不一而足。

人类改正的措施:

1、了解自然灾害,对自然灾害有了初步、客观认识;

2、从上至下关注、重视自然灾害;

3、制定了相应的应急、应对、救助《预案》;

4、对可预见性、可治理的自然灾害,采取了相应的预防和治理措施,给予了一定的人力物力投入;

5、从长远着眼,减少对自然资源的破坏和依赖。

中国的五大自然灾害:地震、洪水、火灾、旱灾、风灾知识点:中国的五大自然灾害1.地震:地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。

地震通常造成严重的人员伤亡和建筑物破坏,还会引起次生灾害,如山崩、滑坡、海啸等。

2.洪水:洪水是指河流、湖泊等水域因降雨、融雪、冰凌等原因导致水位急剧上升,淹没周边土地和建筑物,给人类生命和财产造成损失的自然灾害。

洪水分为流域性洪水、地区性洪水和城市洪水等类型。

3.火灾:火灾是指因自然或人为原因引发的火灾事件,火势迅速蔓延,导致人员伤亡、财产损失和环境破坏的自然灾害。

火灾的原因包括雷击、电线短路、炉火失控、吸烟不慎等。

4.旱灾:旱灾是指因长时间无降水或降水量明显偏少,导致土地干燥、农作物减产甚至绝收,影响人们生活和农业生产的自然灾害。

旱灾分为阶段性旱灾和区域性旱灾。

5.风灾:风灾是指强风对人类生命和财产造成的破坏,包括台风、龙卷风等极端天气现象。

风灾具有突发性、破坏力大、影响范围广等特点。

以上内容仅供参考,具体细节可能因教材和课本的版本不同而有所差异。

习题及方法:1.习题:地震发生时,下列哪种行为是正确的?A. 迅速跳楼逃生B. 躲到墙角或家具下C. 乘坐电梯下楼D. 恐惧不敢动方法/答案:正确答案是B。

地震发生时,应保持冷静,迅速躲避到墙角或坚固的家具下,保护头部,避免被坠落的物品砸伤。

不要选择跳楼逃生或乘坐电梯下楼,这会增加危险。

2.习题:下列哪种情况最容易引发火灾?B. 电线短路C. 炉火失控D. 吸烟不慎方法/答案:正确答案是D。

吸烟不慎是最容易引发火灾的行为,因为烟头燃烧过程中可能会掉落在易燃物品上,引发火灾。

雷击、电线短路和炉火失控也可能导致火灾,但相对而言,吸烟不慎更容易发生。

3.习题:旱灾通常发生在哪些地区?A. 沿海地区B. 内陆干旱地区D. 湖泊流域方法/答案:正确答案是B。

旱灾通常发生在内陆干旱地区,这些地区降水量较少,土地容易干燥,农作物生长受影响。

中国的气候与气象灾害气候与气象灾害是中国面临的重要问题之一。

中国地域广阔,地理环境复杂多样,从东部的沿海地区到西部的高山峡谷,气候差异明显。

这种多样性导致了中国在气候和气象灾害方面的挑战。

本文将探讨中国的气候特点,以及一些常见的气象灾害,并分析其对经济、农业和人民生活的影响。

中国的气候可以分为北方季风区和南方季风区。

北方季风区主要是寒冷的冬季和炎热的夏季,而南方季风区则具有温暖潮湿的气候。

这种季风影响导致中国的降水分布不均匀。

在南方,雨季较长,降水充沛,但也容易引发洪水和泥石流等灾害。

而在北方,降水相对较少,干旱成为常见的问题。

这种气候特点给中国的农业生产带来了很大的挑战。

中国经常遭受的一种常见的气象灾害是台风。

每年夏秋季,尤其是在东南沿海地区,台风经常来袭。

台风带来的强风和暴雨对当地的基础设施和居民造成了严重的影响。

房屋倒塌、农田受损、交通中断等问题频发,给社会经济发展带来了很大的困扰。

除了台风,中国还经常遭受地震的袭击。

地震是地壳运动造成的自然现象,带来了巨大的破坏力。

中国是地震高发区之一,地震频率较高。

例如,2008年的汶川地震,造成了大量人员伤亡和财产损失。

地震对人们的生活、经济和社会稳定产生了深远的影响。

另外,中国还面临着干旱和洪水等气象灾害。

干旱对农业产生严重的影响,导致作物歉收和草原退化。

洪水则带来了严重的破坏,造成人员伤亡和财产损失。

近年来,中国的洪涝灾害频发,特别是在重庆、湖南等地。

气候与气象灾害对中国的经济、农业和人民生活造成了沉重的负担。

农作物的减产导致粮食供应不稳定,经济发展受到抑制。

灾害还导致了人员伤亡和财产损失,给人民带来了痛苦和困难。

因此,应对气候和气象灾害成为中国政府和社会各界共同关注的问题。

为了应对气候和气象灾害,中国政府采取了一系列的措施。

例如,加强气象监测和预警系统的建设,提前预防和减少灾害的发生。

此外,也注重加强农业防灾减灾能力,通过科技手段提高农作物的抗灾能力,减少灾害造成的农业损失。

对中国影响较大的几种气象灾害

(一)干旱

干旱是我国最普遍、最严重的气象灾害。

例如,在1928年至1929年的陕西旱灾期间,全国940万人口中有250万人死于这场灾难。

解放后,干旱得到了一定程度的控制,但仍在不断发生。

1951年至1988年,平均每年受干旱影响的耕地面积约为3亿亩(1亩=666.7平方米)。

近30年来,因干旱损失粮食1532.1亿公斤,占我国粮食损失总量的50%。

虽然干旱在中国分布最广,但各地干旱程度不同。

1951-1990年,我国有4个明显的干旱中心,即阴山与秦岭之间的华北平原和黄土高原西部;南岭以南的广东和福建南部、云南和四川南部;其次是阴山以北的吉林省和黑龙江省南部;湘南。

干旱灾害在中国几乎每年都有发生,但其严重程度随节奏而变化。

从1951年到1990年,干旱面积最大的时期是1958-1962年、1971-1981年和1986-1988年,而轻微干旱的时期是1950-1957年和1980-1986年。

干旱的总趋势是上升。

(二)雨涝

内涝是指长期降雨造成的大量积水和径流淹没低地而造成的灾害。

它是我国东部和南部严重的气象灾害。

雨涝的发生受地理位置、地形、降水、植被、土壤等条件的制约。

我国幅员辽阔,地形复杂,季风气候显著,雨涝时空分布明显。

据研究,我国主要内涝区分布在大兴安岭-太行山-武陵山以东地区,并将该地区划分为南岭、大别-秦岭、阴山四个频发区。

中国西部雨水很少,只有四川是雨涝频发的地区。

根据历史雨涝统计,雨涝最严重的地区主要有:

(1)东南沿海地区是我国内涝次数最多、范围最大的地区,内涝主要发生在4~11月,5~9月内涝次数最多;

(2)湘赣地区雨涝主要集中在5-7月;

(3)淮河流域雨涝主要集中在6-7月;

亚雨区和涝区:

(1)长江中下游地区,5-7月雨涝最多;

(2)南岭、武夷山地区5~7月雨涝最多。

(3)海河及黄河下游,6-8月雨涝最多;

(4)四川盆地7-9月雨涝最多。

西北地区、内蒙古和青藏高原是中国内涝最少的地区,其次是黄土高原、云贵高原和东北地区。

一般来说,雨涝分布的总体特征是东部多,西部少;沿海地区多,内陆地区少,平原湖泊多,高原山地少;山脉的东部和南部有很多斜坡,但西部和北部的斜坡很少。

我国雨洪时间分布特征为南方早,北方晚。

最早的雨涝时间是淮河以南的4月。

华北是六月;七月在东北和西北。

长江以南最早的结束时间是七月。

长江中下游是八月;华北是九月;十月是在四川西部、陕西和东南沿海。

雨洪灾害的时间分布也是有节律的。

根据统计数据,过去半个世纪的雨洪灾害高峰期分别是1949年、1954年、1964年、1980年、1985年、1989年和1991年,其次是1975年。

(三)热带气旋热带气旋是发生在热带或亚热带海洋中的气旋性涡旋。

强热带气旋往往伴随着大风、巨浪、暴雨和风暴潮,是一种破坏力极强的天气系统。

中国是世界上受热带气旋影响最严重的少数国家之一。

影响范围主要在太行山东部-武陵山,尤其是东南沿海地区和海域热带气旋的进入路径:一般来说,5~6月主要在北纬10~15之间向西移动,在菲律宾中部东岸分为两部分:一部分继续向西移动进入南海北部,影响广东、广西和海南;另一部分向北移动,影响中国台湾省和日本。

7-8月热带气旋路径明显偏北,大部分在北纬15-25之间向西移动。

向北移动的部分也显著向西移动,影响中国东部沿海地区。

从9月份开始,西进路线是南下;北行路线是向东的。

10月以后基本不受热带气旋影响,除了西部对我国海南、广东影响不大。

7-8月,少数热带气旋在北纬20左右向西移动至东经130左右,然后西北进入东海,再经朝鲜半岛南部转向日本海。

热带气旋也有有节奏的年际变化。

从1949年到1990年的42年间,在中国,

登陆的热带气旋共290个,最多的是1971年,达12个;其次是1961年,1967年1974年,各11个;最少的是1950年和1951年,各3个。

其中登陆台风133个,最多的是1961年,有9个;其次为1962年、1989年;1950年最少。

大体说来有5—6年和10年左右的准周期。

由于台风路径的变化,其影响范围也随时而易,一般说来5月份仅影响广东、广西、海南、台湾;6月份向北扩大到福建;7,8月份再向北扩大到浙江、上海、江苏、山东、辽宁;9月份开始,影响范围回缩到上海以南;10月份回缩到浙江以南;11月份回缩到台湾、广东、海南地区;12月份仅影响广东。

从台风影响范围的季节变化来看,基本与洪涝同步。

但是第年的情况也不是完全重复。

如1989年主要受害省份是江苏、浙江、福建,而1991年主要受害省份

为海南与广东。

(四)寒潮与冷冻灾害

冷暖空气的活动是天气变化的基本原因之一。

在特定的天气形势下,聚积在高纬度地区的强冷空气迅速南下,入侵我国,造成大范围的剧烈降温,并伴有大风、雨雪、冻害等现象,这类天气过程称为寒潮或强冷空气,由此所造成的损失称为寒潮与冷冻灾害。

影响我国的寒潮,源出新地岛附近和西伯利亚北部的北冰洋,分别从西北、北、东北向南汇集到蒙古人民共和国(东经80°—105°,北纬45°—60°)地区,然后分四路南下:

西北路,经河套地区,直达长江中下游和江南地区;

东路,经华北、黄河下游,达两湖地区;

西路,经新疆、青海,影响我国西南和江南;

东路加西路,两股冷空气在黄土高原东侧汇合南下,影响黄河与长江中下游。

从我国的寒潮和强冷空气出现的次数来看,东北最多,次为华并,再次为西北和长江流域,华南最少。

寒潮和强冷空气每年有两个高峰值,3—4月和10—11月。

其中3—4月最强。

近40年来我国共出现全国性寒潮和强冷空气288次。

从概率统计来看,峰值大约在1959年、1969年、1979年、1986年,谷值在1964年、1974年、1979年、1989年左右。

大约有10年左右的周期。

由于我国幅员广大,寒潮灾害一年四季均有发生。

南方春季低温连阴雨是造成稻烂秧的主要灾害性天气,又称倒春寒。

春季冷空

气活动频繁,当北方冷空气南下,入侵到江南、华南时,和北上的暖湿气流相遇,则时常出现低温连阴雨天气,使秧苗缺乏必需的热量和光照,病菌繁殖侵染,促使秧苗腐烂。

建国40年来倒春寒较多的年头为1951,1952,1954,1956,1967,1970,1976,1978,1985,1988年。

夏季低温是东北地区农业生产的主要灾害性天气,全区性的低温害年有1954,1957,1969,1972,1976年,使东北粮食总产减产了3成以上。

寒露风是秋季我国南方的主要灾害性天气。

这正是双季稻抽穗杨花的关键时期,如遇20℃以下低温则减产或失收。

由于双季稻的种植范围逐年扩大,故寒露风灾害也有增加的趋势。

霜冻也是一种低温灾害。

初霜日期明显地受纬度与地形控制,有从北向南、从西向东推移的趋势。

青藏高原,即昆仑山—阿尔金山—祁连山—龙门山一线之内大部为全年有霜冻;阴山以北、黄土高原和西北地区,霜冻出现在10月1日前;秦岭以南,1月份有霜冻;海南及云南南部全年无霜冻。

终霜日期则有从南向北和从东向西推移的趋势,南岭以南为1月底前;秦岭以南为3月底前;阴山以南,黄土高原以东为4月底前;阴山以北,黄土高原、西北大部为5月底前(塔里木盆地为4月底前)。

一般说来,在霜冻正常期对农作物影响不大,若初霜提前,或终霜滞后则影响作物生长。

如1950—1960年、1966—1969年、70年代中期、末期初霜较早4月底前1961—1963年、1968年、1969年、1972年、1974年、1978年、1985年、1986处终霜较晚,发生了如霜冻灾害。

全国

霜冻最严重的地带有两条,走向北东。

一条在固原—集宁—大庆一线;一条在湘西南—九江—南通一线。

一般说来,山的北坡、西坡、山谷、洼地霜冻较重,海滨及山南坡霜冻较轻。

此外,还有冻雨、积冻、冻拔害、白灾、暴风雪、冷雨等冻害。

(五)冰雹

中国是世界上冰雹灾害最严重的国家之一,我国每年因冰雹所造成的经济损失约为几亿元到十几亿元人民币。

1987年3月6日大范围冰雹横扫江西、湖北、安微、江苏、浙江、上海,受灾农田达538万多亩,倒损房层6.2万间。

我国雹区主要在云、贵、甘、宁、陕、豫、晋、内蒙古、苏北等地。

冰雹的分布大体是沿山系伸展,最多的地区是青藏高原,其次为大兴安岭至阴山、太行山一带。

另外天山、长白山、祁连山、云贵高原等也是冰雹较多的地区。

每年春夏之交和夏秋之交12—18点是冰雹最易活动的时期。

从历史资料来看,冰雹活动也有一定的韵律性,1951年以来降雹较多的年代是1957,1959,1964,1967,1971,1973,1976年,平均大约每3—4年一次。

警惕生活中的电子污染。