动脉穿刺术桡动脉和股动脉

- 格式:pptx

- 大小:25.03 MB

- 文档页数:24

桡动脉穿刺术

一、护理评估

1、评估患儿生命体征及精神状况。

2、评估患儿穿刺处皮肤情况。

3、评估患儿血常规检查结果,有无凝血机制障碍。

二、护理措施

1、操作者应技术熟练,动作娴熟、迅速,避免患儿过度哭闹而影响结果。

2、密切观察患儿面色和呼吸情况,发现异常立即停止操作。

3、操作者用食指、中指触摸桡动脉的搏动点,也可根据解剖定位:以腕横纹线上桡侧到尺侧线段的 1/4 为穿刺点。

4、采集后及时用琼脂封套将其封闭,避免与空气接触。

5、有出血倾向或凝血功能障碍者,延长按压时间并观察局部渗血和患儿情况。

6、操作过程中注意安抚患儿,减轻疼痛。

三、健康指导要点

告知家属采集的目的,取得家长配合。

四、注意事项

1、严格无菌操作,预防感染。

2、选用较小的针头尽量减少血管壁的损伤。

3、禁止在输液、输血侧进行穿刺。

4、因动脉压力较高,有疑血功能障碍的患儿拔针后,应延长局部压迫时间至 10 分钟。

冠状动脉造影经股动脉与经桡动脉径路哪个更好?冠状动脉造影:经股动脉与经桡动脉径路哪个更好?冠状动脉造影主要有两种途径,一个是经过位于腹股沟的股动脉(多选择右侧),一个是位于手掌上方的前臂动脉(多选择右侧桡动脉)。

通俗地说,就是从“腿上”做和从“手上”做两条途径。

早些年,国内外基本上以股动脉途径为主。

近几年来,国内多数医院逐渐常规采用桡动脉途径行冠状动脉造影甚至置入支架。

由于两种途径各具优缺点,术前谈话签字时一般会征求患者于家属意见。

那么,选择哪一种途径更好呢?一般而言,两种途径各有优缺点,选择时既要考虑患者血管条件与个人意愿,又要尊重术者的偏好。

以下为两种途径的主要差别,可供参考:第一,股动脉较粗,不易发生痉挛,穿刺插管成功率高,多次穿刺也很少发生严重狭窄或闭塞。

而桡动脉较细,容易发生痉挛,穿刺插管有一定的失败率(5%左右),术后有部分患者可出现狭窄甚至闭塞。

由于手掌有桡动脉和尺动脉双重供血,即使桡动脉闭塞一般也不会有感觉。

值得注意的是,桡动脉可作为搭桥的“替代材料”,经桡动脉造影或支架后,即使没有发生血管闭塞,也不能用于搭桥。

对于某些年轻的多支病变患者,若考虑未来有可能接受再次搭桥,保存桡动脉可为将来预留一条备用血管。

第二,经桡动脉与经股动脉途径有共同和各自的并发症。

首先,两种途径都有可能发生出血、血肿等并发症,但由于桡动脉易于压迫,这类并发症较少。

其次,桡动脉途径除可发生血管狭窄甚至闭塞外,极个别化患者可发生骨筋膜室综合征、手臂神经损伤等严重并发症。

而经股动脉途径则也有可能发生假性动脉瘤、腹膜后血肿等严重并发症。

有研究显示,桡动脉途径的并发症发生率可能低于股动脉途径。

第三,经桡动脉途径术后无需常规卧床,只要没有心功能不全等其他情况,患者甚至可在术后立即自行步行回病房。

而经股动脉途径术后必须保持卧位12至24小时。

即使使用血管缝合器,也至少应平卧2至4小时。

对于存在心功能不全、腰椎疾患等无法长时间平卧者,应优先选择桡动脉途径。

经桡动脉与股动脉途径全脑血管造影比较发表时间:2017-12-07T15:25:06.730Z 来源:《医师在线》2017年9月下第18期作者:石宜乐[导读] 经桡动脉途径全脑血管造影安全可行,并发症少且轻微,可以作为脑血管造影的选择入路之一。

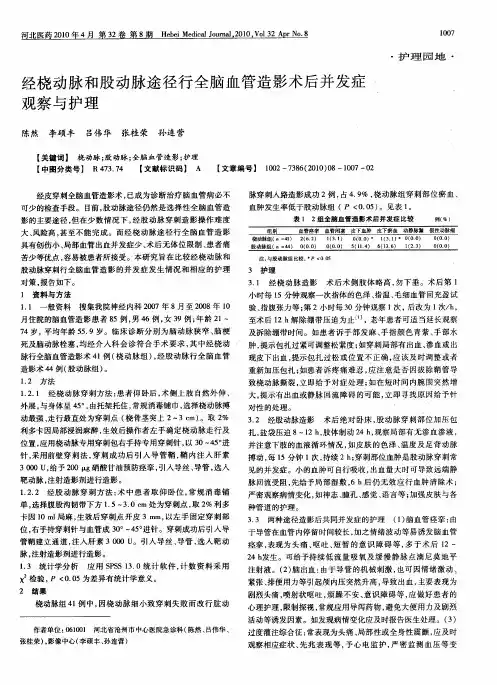

(谷城县人民医院;湖北襄樊441700)【摘要】目的探讨经桡动脉途径全脑血管造影的可行性、安全性及优缺点。

方法选取同期行全脑血管造影的患者,按入路血管分为桡动脉组和股动脉组,对比其穿刺成功率、造影成功率、手术时间、X线照射时间、并发症发生率,并进行统计学处理。

结果 2组穿刺成功率、造影成功率差异无统计学意义,桡动脉组手术时间、X线照射时间长于股动脉组,并发症发生率低于股动脉组。

结论经桡动脉途径全脑血管造影安全可行,并发症少且轻微,可以作为脑血管造影的选择入路之一。

【关键词】脑血管造影术桡动脉股动脉脑血管病是目前中国乃至世界发病率及病死率较高的病种,它是一种严重危害人类健康的常见病。

为了提高脑血管病的确诊率,各种诊疗技术在临床被广泛应用,其中数字减影血管造影(DSA)应用尤为广泛。

本文就两种途径的手术成功率、手术时间、X线照射时间和并发症发生率情况作一对比分析。

1 资料与方法1.1 一般资料按入路血管分为桡动脉组和股动脉组。

桡动脉组41例,男23例,女18例;年龄21~74岁,平均年龄54.5岁;其中包括患者意识障碍,术后无法保持下肢制动7例;正在接受抗凝治疗6例;双侧髂动脉严重迂曲4例;右股静脉有临时透析管2例;22例无明显股动脉穿刺造影禁忌,其中16例不愿术后平卧24 h,6例不愿会阴部暴露而选择桡动脉途径。

股动脉组44例,男23例,女21例;年龄36~73岁,平均年龄56.8岁。

2组患者年龄、性别比、术者、使用器材型号差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 手术方法1.2.1 桡动脉组:患者仰卧后,术侧上肢自然外伸、外展,与身体呈45°,由托架托住,常规消毒铺巾,选择桡动脉搏动最强、走行最直处为穿刺点(桡骨茎突上2~3 cm)。

中国医疗前沿China Healthcare InnovationApril ,2008Vol ,3No .82008年04月第3卷第8期作者简介:王香枝,女,主管护师,河南郑州市第七人民医院护理部。

经股动脉途径介入治疗是冠心病介入治疗常用的方法。

2005年1月~2007年1月我院开展桡动脉路径经皮冠状动脉介入和股动脉路径经皮冠状动脉介入治疗,相比较桡动脉路径经皮冠状动脉介入护理观察简单、便捷,并发症明显减少,现报告如下:1.1临床资料我院2005年1月~2007年1月,因临床诊断冠心病(包括不稳定性心绞痛、心肌梗死)住院病人共计412人,其中男性221人,女性191人,平均年龄(71.7±6.7)岁,将患者随机分为二组,桡动脉组93例,股动脉组219例,两组患者经患者和家属同意签字后进行冠状动脉介入治疗。

1.2方法两组患者入院后均进行相关的健康指导、心理护理、每个患者术前常规查血常规、出凝血时间、肾功能、血清离子、尿常规,桡动脉组术前检查桡动脉博动良好,ALLen 试验阴性。

桡动脉路径患者手臂自然外伸,外展置于臂托上,将碗部垫起以便利于穿刺,穿刺点一般选在右侧腕横纹上1—2cm 桡动脉搏动最强处。

桡动脉穿刺术后立即拔除桡动脉鞘,拔鞘管后局部弹力绷带轻度加压包扎,术后1小时根据末梢血运情况松解一次,术后4~6小时完全松开,患者卧床2~4小时可以下床活动。

股动脉组按常规方法穿刺护理。

护士术中配合、术后护理观察均严密谨慎细致。

2结果桡动脉组术后护理时间及相关护理投入明显少于股动脉组;术后平均卧床时间和平均住院天数均明显短于股动脉组,股动脉途径卧床时间平均27小时,桡动脉卧床时间平均3小时;桡动脉手术时间与股动脉手术时间两组之间无显著性差异(P>0.05);桡动脉组术后与穿刺有关的并发症明显低于股动脉组(P<0.01);桡动脉穿刺成功率与股动脉组相比无显著性差异(P>0.05)。

桡动脉穿刺常见并发症与处理1992年,荷兰医生Kiemenij首次报道了经桡动脉路径行冠脉介入诊疗的可行性[1]。

此后,随着此项技术操作经验的不断积累及相关医疗器械的不断改进、更新,并且以其对穿刺部位损伤小、不必强制绝对卧床、局部并发症少等优点,逐渐在全国广泛应用于临床冠心病介入诊疗中。

但由于桡动脉路径自身的生理特点及局限性,穿刺过程中仍然会出现一切并发症,导致手术失败。

下面简单讲述一下穿刺并发症及一般常规的处理办法:1、桡动脉痉挛国内报道男性桡动脉平均直径为(3.1±0.6)mm,女性为(2.8±0.6)mm,完全可以通过6F(约折合直径为 2.0mm)造影导管或指引导管。

但由于桡动脉血管壁薄、直径相对细小,对血中儿茶酚胺极度敏感。

因此,在术中穿刺针或导丝直接刺激及患者精神紧张,疼痛导致交感神经兴奋时容易出现血管痉挛。

女性桡动脉较男性更细小,手术操作程中更易发生痉挛[2]。

并且,有些患者血管变异、术者动作不熟练等因素也会诱发桡动脉痉挛。

患者感到局部疼痛剧烈,同时术者导丝导管操作不畅,如应用造影剂造影可发现桡动脉细小。

针对性处理措施:术前对患者做好充分的解释工作,取得患者信任,消除紧张情绪,必要时可给予适量镇静剂;术者动作熟练,动作要轻柔,尽量减少对桡动脉的刺激;也可鞘管内给予解痉、扩血管药物,如硝普钠、维拉帕米、硝酸甘油等。

以上各种措施均效果不佳的情况下,不可强行拔管,以免造成血管内膜损伤。

可暂时终止此穿刺点的操作,保留导管,选用其他穿刺途径,如肱动脉或股动脉。

2、假性动脉瘤假性动脉瘤是穿刺动脉血管的一项严重并发症,多见于穿刺压力较大的大动脉。

相对股动脉而言,穿刺桡动脉,因其表浅,易于按压,故发生假性动脉瘤较少见,但由于术中、术后大量抗凝、抗血小板聚集药物的应用,及提前松解加压包扎,可能会增加桡动脉假性动脉瘤的形成。

预防及处理假性动脉瘤的方法:①酌情增加穿刺点压迫时间。

经桡动脉路径行PCI治疗的患者,若无明显肢体肿胀及疼痛,可延长压迫时间12h。

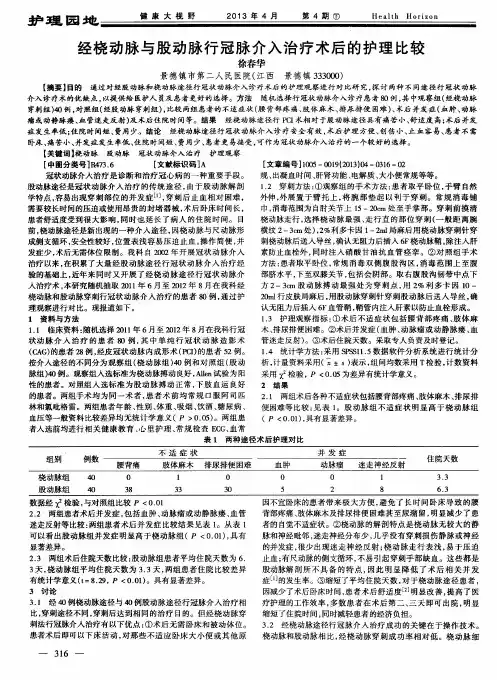

经桡动脉途径和经股静脉途径行冠脉介入的比较研究[摘要] 目的冠状动脉粥样硬化性心脏病患者经桡动脉与经股动脉穿刺行经皮冠状动脉介入治疗(pci)的特点比较方法比较经桡动脉介入(240例)和经股动脉介入(160例)两组行择期pci 治疗的穿刺时间、并发症和穿刺口出血的比率。

结果:经桡动脉组出血的发生率明显低于经股动脉组(2%vs10.2%)(p0.05)。

手术情况比较血管穿刺时间及成功率、pci成功率、麻醉至球囊扩张时间,两组比较差异均无统计学意义(p>0.05);经股动脉治疗组的并发症的发生概率明显高于经桡动脉途径治疗组,经桡动脉行pci组手术后后第一天即可出院,而经股动脉途径行pci组则要术后二天以后方可出院。

其中有10例患者,桡动脉穿刺的时候很顺利,穿刺成功后回血不好,后改用经股动脉穿刺途径行pci治疗。

另有8例,因上臂血管严重扭曲导管无法通过改行经股动脉途径完成pci。

而且在前述的手术并发症当中,经桡动脉组前臂血肿12例,未出现1例桡动脉闭塞;经股动脉出现穿刺局部血肿35例(其中假性动脉瘤6例,经超声引导瘤体内注射凝血酶原后压迫止血成功),排尿困难需要留置导尿管50例。

讨论与既往的经股动脉途径行pci治疗相比,经桡动脉途径行pci治疗优点明显:(1)患者术后只有局部手腕需要制动,其余没有什么特别限制,术后即刻就可以行走自如、进食、上卫生间均不受限。

,这就大大增加了患者的舒适程度。

真正做到微小创伤。

(2)桡动脉相对表浅,容易压迫止血,而且不在关节部位,所以出血和血肿在pci过程中容易形成斑块脱落或者血栓形成,引起严重的下肢动脉栓。

而经桡动脉途径行pci可以避免此类并发症的发。

但在桡动脉穿刺和导管操作经验不丰富的术者,急诊行冠脉造影时可能因穿刺不成功或指引导管到位困难而引起ami再灌注治疗延搁。

也可能在经桡动脉穿刺成功后,出现桡动脉痉挛将使手术难以完成而不得不改道完成手术,这也延长了再灌注治疗时间。

桡动脉穿刺经验分享Wo穿刺桡动脉已至少400例了,有些心得想拿出来与大家分享,如有不足的地方希望指出,如有不对的地方希望批评,希望大家也能拿出自己的经验分享,献丑了,谢谢。

1、先用食指、中指、无名指摸清桡动脉的大概走行。

2、局麻,先打个小皮丘,局部皮肤不要隆起太高,以免影响穿刺,注意回抽,要避开桡动脉,可边进针边回抽边打麻药。

3、然后用手指尖(任意手指的指尖,本人习惯用食指)摸清桡动脉远心端的搏动最强点,这时指尖用力或轻轻的按压皮肤,直到感觉搏动最强的力度才是按压最合适的力度。

4、在最强搏动点进针,进针时的角度30-45度为宜,一旦针尖刺进表皮,可立即压低进针角度(我觉得30度以内合适),使针的方向沿血管的方向继续刺入。

这样压低进针角度,刺进桡动脉的几率会大些。

当然进针的速度不要太快,不然很多时候看不到回血。

5、进针时不管有没有回血都要刺到底,如果第一针没有回血,一般有两个原因:一是进针速度太快;二是没有刺进桡动脉管腔内。

6、不管是那种情况,先不要着急拔出钢针,而是要用手摸摸针体的两边,感觉一下桡动脉的搏动在针体的里面还是外面,这样可以为下一针指清进针点,增加命中率。

7、退针(软针)时一定要缓慢,可以边转边退,直至喷血,随即停止退针,这时进导丝。

如果不喷血,我认为导丝一定不在管腔内,或者在静脉内。

8、如果喷血后导丝进不去,可能如下:一、软针角度问题,这时可以调整软针的方向再进导丝。

二、桡动脉迂曲,这时可以拔出针,在桡动脉近心端重新穿刺。

三、在边支内,这时可以拔出针,在桡动脉近心端重新穿刺。

四、桡动脉痉挛。

9、实在不行,可穿刺尺动脉,或者左侧桡动脉。

10、如果以上都不行,还有一个绝招,穿刺股动脉!!!呵呵。

同意楼主的在30度左右的穿刺技巧,这个确实是真金白银,我穿刺桡动脉约700例,这点体会较深,超过45度,成功率会较明显下降。

另外每个人指下最敏感与最精确(精确更重要)的部位都不一样,自己一定要感受和琢磨自己指下最精确区域在哪,我本来一直都用中间三指指端,不过偶然发现拇指下感受搏动更精确,所以我现在都是左拇指来做。

经股动脉和桡动脉途径行冠脉介入诊疗术比较目的比较经股动脉和桡动脉途径行冠脉介入诊疗术的可行性和安全性。

方法选择2009年6月~2013年1月我院收治的150例行冠脉造影和介入治疗的患者,分别经股动脉或经桡动脉途径行冠状动脉造影(CAG)和冠状动脉介入治疗(PCI)。

观察比较两组患者第一次穿刺成功率、术后并发症和不良情况。

结果经桡动脉途径行冠脉冠脉介入诊疗术的患者在术后下床时间、穿刺部位及血管及并发症、心理状态及发生不良情况明显优于经股动脉途径,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论与股动脉途径比较,经桡动脉途径行冠脉冠脉介入诊疗术患者术后恢复快,并发症少,住院时间短,手术依从性好,安全性高,值得临床推广使用。

标签:冠状动脉造影;介入治疗;桡动脉;股动脉股动脉较桡动脉粗大,易于操作,穿刺成功率高,是行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)和冠状动脉造影(CAG)的传统途径,但术后血管并发症较多[1]。

而桡动脉途径术后患者痛苦小、住院时间短、无体位限制、血管并发症少等优点。

为了比较两种途径的优缺点,本研究对150例患者分别经股动脉或桡动脉途径行冠脉介入诊疗,现将结果报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2009年6月~2013年1月我院收治的150例行冠脉造影和介入治疗的患者,依据患者意愿分为桡动脉组和股动脉组。

桡动脉组75例,右侧桡动脉搏动清楚,Allen试验阳性,血管走行无异常。

其中男40例,女35例;年龄22~72岁,平均(49.2±10.2)岁。

股动脉组75例,股动脉无局部杂音,搏动有力。

其中男42例,女33例;年龄21~74岁,平均(50.5±9.6)岁。

两组在性别、年龄、术前处理、凝血功能、合并症、病情特点等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法1.2.1 经桡动脉组患者取平卧位,穿刺点选择右侧桡骨茎突上2cm,桡动脉搏动最强处。

碘伏局部消毒,铺巾。