洛神赋图卷

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

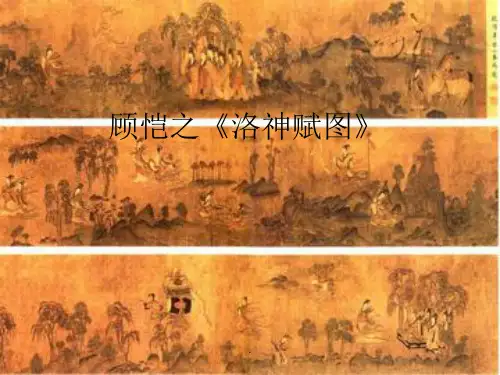

名画赏读,中国十大名画之一,《洛神赋图》《洛神赋图》是东晋顾恺之的画作,原《洛神赋图》卷为设色绢本。

是由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷,现已失。

现主要传世的是宋代的四件摹本,分别收藏在北京故宫博物院(二件)、辽宁省博物馆和美国弗利尔美术馆。

故宫博物院的两件人物形象基本相似,只不过景物有一繁一简之分。

[1]全卷分为三个部分,曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。

人物安排疏密得宜,在不同的时空中自然地交替、重叠、交换,而在山川景物描绘上,无不展现一种空间美。

[2]在现存的中国古代绘画中,《洛神赋图》被认为是第一幅改编自文学作品的画作。

[3]中文名洛神赋图外文名the Picture of The Ode of the River Goddess[4]创作年代东晋作者顾恺之类别绢本绘画画作内容画卷从右端开始,第一段描绘了黄昏,曹植率领众随从由京城返回封地,经过洛水之滨时停驻体息。

在平静的水面上,风姿绝世、含情脉脉的洛神衣带飘逸、动态从容,凌波而来。

柳岸边,曹植身体微微前倾,伸出双手挡住众随从。

随从们目光呆滞,而曹植目光灼灼地注视着前方水面上美丽的洛神。

画家巧妙地通过这一瞬间动作,不仅形象而生动地表现出曹植见到洛神的惊喜之情,而且将曹植被洛神的绝世之美所深深吸引的内心活动表现的极为生动。

曹植解玉佩相赠表达对洛神的深切爱慕,洛神指潜渊为期,曹植又怕受骗,心情矛盾。

于是便敛容定神,守之以礼,二人情意缠绵。

洛神与诸神仙嬉戏,风神收风,河神抚平水波,水神鸣鼓,女蜗起舞,洛神在空中、山间、水中若隐若现,舒袖歌舞。

通过女神与众神仙的欢乐、嬉戏的热闹场景,为洛神与曹植即将分离做了铺垫,衬托出女神无奈和矛盾的内心状态。

第二段描绘了人神殊途,不得不含恨别离时的情景,这是故事情节的高潮。

画家大力描绘洛神离去时的阵容,场面宏大激扬,热闹非凡。

六龙驾驶着云车,洛神乘云车向远方驶去,鲸航从水底涌起围绕着车的左右。

摘要本文从《洛神赋图》的创作背景出发,简述魏晋时期的美术概况从而引出主题。

魏晋时期是中国美术发展史上具有重大意义的转折时期,作为东晋朝艺术的先驱者,顾恺之则扮演着导航的角色。

《洛神赋图》即为他的经典代表作之一。

《洛神赋图》是顾恺之根据曹植的《洛神赋》而作,是诗画结合的杰出典范,代表了当时绘画的最高水平,也几乎包含了魏晋时期普遍的美学特点。

本文通过对顾恺之仅存的三篇画论《魏晋胜流画赞》、《论画》、《画云台山记》提到的美学观来全方位分析《洛神赋图》中人物,山水树木,鸟兽以及线条,设色、构图等的美学特点及其对后世产生的影响。

其中重点谈到顾恺之的“传神论”和“迁想妙得”论在《洛神赋图》中的具体体现。

在《论画》一文中他首次提到了“传神论”,“四体妍蚩,本无关妙处;传神写照,正在阿睹中”,“凡画,人最难,次山水,次狗马;台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也”;魏晋时期,山水尚处在萌芽阶段,或多作为人物的陪衬出现,《洛神赋图》中的山水也脱离不了时代的局限,以作为画面的装饰或分隔画面的作用,但还是很具有稚拙的美感,其在山水方面的美学观可以在他的《画云台山记》中略知一二;花鸟动物在《洛神赋图》中多次出现,虽也多作为人物的陪衬,但造型已非常生动成熟,某些神鸟怪兽不仅增添了画面的活泼气氛同时也体现了中国丰富的文化底蕴,值得我们去研究。

《洛神赋图》中的用线多为典型的“春蚕吐丝”描,富有韧性质感强烈并充满变化;设色上也相当沉稳主动,色调统一,格调优雅,神秘而且唯美,充满了浪漫主义色彩,富有诗情画意;《论画》中还提到“置成布势”,《洛神赋图》在布局上采用了连续多幅画面表现一个完整情节的手法,类似于我们今天的连环画,在构图上运用了卷轴的形式,便于阅览,完整且统一。

《洛神赋图》开创了中国传统绘画长卷的先河,被誉为“中国绘画始祖”。

它的不朽在于不但记录了魏晋时期的历史也让我们看到了整个时代的美学思想,而且也让我们更清晰了魏晋之后中国古代绘画史整体的走向。

迁想妙得——顾恺之《洛神赋图》【摘要】《洛神赋图》是中国古代著名画家顾恺之的代表作之一,描绘了洛神的风姿和仙境。

顾恺之以写意、含蓄而自然的风格著称,作品构图精湛,绘画技巧高超。

《洛神赋图》所表现的题材和寓意丰富,展现了顾恺之对中国传统文化的深刻理解和表达。

这幅作品对后世绘画产生了深远的影响,成为中国绘画史上重要的篇章之一。

赏析《洛神赋图》可以发现其独特的艺术价值,体现了顾恺之高超的绘画技艺和深厚的文化底蕴。

《洛神赋图》展现了顾恺之作为画家的卓越才华和对中国绘画史的重要贡献,为后世画家们树立了典范,对中国绘画的发展产生了积极的影响。

【关键词】顾恺之, 《洛神赋图》, 创作背景, 艺术风格, 特点, 题材, 寓意, 构图, 绘画技巧, 后世艺术影响, 艺术价值, 绘画技艺, 文化底蕴, 中国绘画史, 重要地位, 深远影响.1. 引言1.1 《洛神赋图》的创作背景《洛神赋图》是中国古代著名画家顾恺之的代表作之一,创作于东晋时期。

该作品取材自《楚辞》中的《离骚》一文,描绘了汉景帝时期传说中的洛神羞涩的情态和仙女的仙态神仙。

顾恺之在创作这幅画时,充分展现了自己深厚的文学素养和对古代文学的理解。

顾恺之是中国古代著名的画家之一,同时也是中国绘画史上的巨匠之一。

他擅长以线条勾勒人物形态,善于表现人物的情感和心境。

在《洛神赋图》中,顾恺之通过精准的笔触和细腻的描绘,使得洛神的羞涩和仙女的飘逸形象栩栩如生,令人赏心悦目。

这幅作品不仅在绘画技巧上达到了极致,而且在题材和寓意上也具有深刻的内涵。

顾恺之通过《洛神赋图》展现了中国古代文学作品的魅力,呈现了中国文化中的美学理念和审美情趣。

值得一提的是,《洛神赋图》在中国绘画史上具有重要的地位,并对后世画家产生了深远的影响。

这幅作品不仅体现了顾恺之高超的绘画技艺和深厚的文化底蕴,同时也开拓了中国绘画的新境界,为后世的绘画艺术做出了重要的贡献。

1.2 顾恺之是中国古代著名的画家之一顾恺之(约公元352年-约公元406年),是中国古代著名的画家之一。

赏析《洛神赋图》教学设计授课课题:赏析《洛神赋图》教学目标:1.知识与技能:通过学习《洛神赋图》,掌握基本的鉴赏方法。

2.过程与方法:通过赏析人物的神情及景物的变化,了解人物的情感变化和顾恺之“传神写照”的内涵。

通过讨论、欣赏、阐述的过程,培养美术鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:通过对《洛神赋图》的赏析,感悟文化的魅力,加深对中国画的热爱。

教学重点:了解人物画“传神”及中国画的内涵教学难点:观察人物的神情、动作及思想感情。

教学准备:课件、画卷教学过程:一、兴趣导入,引入学习1.引言:同学们,今天老师给大家带来一段古代男子形容女子美的歌颂,我们请一位同学来读一下这段文字…谢谢这位同学,大家觉得这篇文章作者写得好不好?……那你们知道古代男子追求女子的词汇几乎都来自这篇文章,例如凌波微步、惊鸿一瞥、气若幽兰。

这么美的文章是不是应该画出来,我们一起欣赏下这幅《洛神赋图》,看一看画家如何画出这瞬间的美。

(播放视频)。

2.观看视频,介绍画作《洛神赋图》是东晋顾恺之的绘画作品,现存宋摹本。

绢本,设色,572.8*27.1 cm,故宫博物院藏。

此图以曹植《洛神赋》之意而绘,长卷绘曹植初见洛神,情意绵绵,但终究人神殊途,不得不离别;洛神乘云车向远方驶去,曹植乘轻舟溯流而上追赶云车,恋恋不舍。

顾恺之,东晋画家,江苏无锡人。

兴宁二年(364)在南京为石棺寺画维摩诘像,因画艺高潮引起轰动。

东晋义熙元年(405)升为散骑常侍。

顾恺之多才,工诗赋,善书法,时人称为“才绝、画绝、痴绝”,人物画风独特。

其人清瘦俊秀,即所谓的“秀骨清像,线条流畅”,画风若“春蚕吐丝”。

二、整体感受,文化理解顾恺之在点睛之笔时,遇到了难处,同学们一起来帮助顾恺之,寻找《洛神赋图》眼睛的传神之处。

现在老师把这幅画分为三个部分,每个小组一个部分,仔细观察曹植与洛神的神态——学生开始赏析洛神赋图局部。

在请第一组的同学来谈谈你的发现,(“一开始描绘的是曹植见到漂浮在水上的洛神,”)老师追问:她们都神态是什么样的,心情又是什么样的?(“曹植非常的激动”)你是怎么看出来的?(“图中的曹植用双手拦住后面的侍从”)这位同学观察的非常仔细,我们可以看到曹植初遇洛水女神,一见倾心,十分激动,除了在动作上能看出曹植对女神的爱慕,你还能从哪些地方看出来?我们在生活中除了动作能表达一个人的情感,还有什么方面能流露自己情感?对,我听见有同学说“眼睛”,那么我们现在就放大来看,看出来什么了?曹植与洛神四目相对,曹植眼中有什么?有同学说:惊讶,赞美、惊喜和深深的爱慕之情,画家顾恺之通过曹植拦侍从这一动作和描绘眼睛将曹植被洛神的绝世之美所深深吸引表现地极为生动。

顾恺之《洛神赋图》与波提切利《维纳斯的诞生》之比较研究1. 引言1.1 介绍顾恺之《洛神赋图》与波提切利《维纳斯的诞生》顾恺之《洛神赋图》与波提切利《维纳斯的诞生》是中国和西方艺术中的两幅著名作品,分别展现了不同文化背景下的艺术风格和审美观念。

顾恺之是中国南北朝时期的著名画家,他以写意的画风和细腻的笔触闻名于世,而《洛神赋图》则是他的代表作之一,通过描绘神话故事中的女神形象,展现了中国古代文人的审美情趣和情感表达。

而波提切利则是文艺复兴时期意大利的杰出画家,他的作品《维纳斯的诞生》以古希腊神话中爱与美的女神维纳斯为主题,呈现了文艺复兴时期人们对古典文化的重新追求和对人体的再现。

通过对比这两幅作品,我们可以深入探讨东西方艺术在不同文化背景下的发展轨迹和审美观念的差异,从而更好地理解世界各国的艺术之美。

2. 正文2.1 比较顾恺之与波提切利的艺术风格顾恺之与波提切利是两位在不同时代、不同文化背景下活跃的艺术家,其艺术风格在很大程度上反映了各自所处时代和文化的特点。

顾恺之是中国南北朝时期的著名画家,擅长山水画和人物题材。

他的作品注重用笔工细,注重描绘物象的细节,富有中国传统绘画的神韵和气息。

而波提切利则是文艺复兴时期意大利的艺术大师,擅长绘画和雕塑,尤其以女性裸体形象见长。

他的作品强调人体结构和比例,追求光影的效果和逼真的表现方式。

顾恺之的艺术风格注重表现中国传统文化与自然之美,力求达到情景的传神和意境的深远。

他的作品常常带有诗意和含蓄的意境,给人以静谧和深沉的感受。

而波提切利的艺术风格则更加注重人体的形态和肌肉结构,他的作品充满活力和动感,对人体的表现手法相当细致而逼真。

顾恺之与波提切利的艺术风格在表现手法和主题选择上有明显的差异。

顾恺之偏向内敛和含蓄,注重意境和情感的传达;而波提切利则更多地追求形式上的完美和现实主义的表现方式。

他们各自的艺术风格反映了不同文化背景和审美观念下的艺术追求。

2.2 分析《洛神赋图》与《维纳斯的诞生》的内容与主题顾恺之的《洛神赋图》以洛神为主题,展现了女性的柔美和优雅。

名画赏析《洛神赋图》《洛神赋图》是中国的十大传世名画之一。

此卷一共分为三个部分,曲折又分明的情节来逐渐描绘出主人公与洛水大神的真诚纯真的唯美爱情故事。

画卷开首展现出,曹植与他的侍从们,在暮色苍茫中站立洛水之滨遥望滔滔河水。

他寄予着苦恋美丽的洛水女神,渐渐地出现在平静的水面。

画面远水泛流,洛神则神情默默似来又去。

洛神的身影传达出一种可望而不可及的无限惆怅。

曹植在原诗赋中用“凌波微步,罗袜生尘”,形容洛神在水上飘忽往来的情景。

仿佛见到思念已久的洛神,远处凌波而来的洛神,衣带飘逸,动态委婉从容,目光凝注,表现出关切、迟疑的神情。

二人的思念之情溢于卷面,令人感动。

又见曹植依然站在岸边,表情凝滞地望着远方水波上的洛神。

那梳着高高云髻和被风扬起的衣带,使水波上的洛神犹如飘飘欲仙来自天界。

她欲去还留,顾盼之间流露出倾慕的情怀。

整个画卷洛神与曹植一再碰面,日久情深。

无奈之下缠绵悱恻的洛神,最终驾着六龙云车,在云端中渐去,留下此情难尽的曹植,在岸终日思念,最后依依不忍地离去。

这其中哭笑不能,欲前还止的深情令人心动感人肺腑。

这是画中最为感人的一段描绘。

渐渐离去的洛神回过头来,凝神幽思地望着曹植,表情是那么地万般无奈,似带有深重的哀怨和叹息;而曹植则静静地坐在那里,他的侍从也都默默地站着,连同周围的草木也一动不动,似乎曹植是无动于衷,然而透过他那平视的眼神,分明表现出一种“相见争如不见,多情还似无情”的落寞心态,周围的静烘托出他的孤独和无奈。

画中两人“凭君莫语伤心事,尽在含睛不语中”。

现存《洛神赋图》画卷虽为宋代摹本,但它较为完整地保留了顾恺之的若干艺术特点和魏晋六朝时期的画风,被称为最接近原作的画卷。

千载之下亦可遥窥其笔墨神情。

画面人物安排疏密得宜,在不同的时空中自然交替、重叠、交换,而在山川景物描绘上,无不展现一种空间美。

《洛神赋》以浪漫主义手法,描写曹植与洛水女神之间的爱情故事。

顾恺之以高度的艺术想象力河写神的绘画工力表达了原作的意境。

顾恺之是东晋一代绘画宗师,他以“迁想妙得”之笔,绘“传神写照”之像,在当时和后世影响极大。

他的一生画迹颇多,其中以《洛神赋图》、《女史箴图》等最著名。

《洛神赋图》是顾恺之以文学作品曹植的《洛神赋》为脚本加以描绘的。

以洛神为主导,把似去似来,飘忽不定,在水面上凌波微步的洛神描绘得非常娴雅传情。

充分反应出了当时曹植在封建礼教束缚之下,自己喜欢的女人却被曹丕所夺,而又不能有所反抗,把情感压抑有心中的主题。

表现出人物“进止难期,若往若还,含辞未吐”的复杂心情。

可看出处一于惊疑、恍惚中的曹植,在洛水之滨与恋人遥遥相对,留恋徘徊可望而不可及的样子,则又传达出无限惆怅的情意和哀伤的情调。

顾恺之反不同的情节在一幅画卷中展示出来,以装饰性手法处理山水树石,一方面使画面连成一体,同时使主体人物更加突出,而且表现出似真似幻、神人交融的幻境,充满了浪漫主义色彩和诗意气氛。

《洛神赋图》的最大艺术特点在于画中人物秀骨清相,似觉生动,令人懔懔,若对神明。

顾恺之把“传神”作为评画的第一标准,以描绘对象客观所具有的或应该具有的思想情感、生活情调、论传神的得失来衡量画的成败。

《洛神赋图》中以形为基础,通过形来传神。

人的生理特征、人与社会环境、人与自然环境之间的关系在画中都有相当的表现。

其中人物的头部描绘得最为细致,而头部中的眼睛刻画更是传神。

从而反应出人物的内心情感和性格神气。

从中也反应出当时以顾恺之为祖的绘画风格。

顾恺之通过“迁想妙得”的方法来描绘对象的内在精神裨实质。

“迁想”是“妙得”的前提,“妙得”是“迁想”的结果。

就是说画家在艺术创作的过程中,要反主观的情思投注到客观的对象中去,使客体之神与主体之神融合为“传神”的、完美的艺术形象。

离开了“迁想”,离开了艺术家的主体意识,事物就成了死物,是不可能获得传神的艺术形象的。

“迁想妙得”的理论,是对包括了人物、山水、动物在内的绘画审美活动和艺术构思特点的最早的概括,它对后世产生了巨大的影响,并得到更深刻的发挥,成为中国绘画的一个重要的美学原则。

《洛神赋图》赏析顾恺之是东晋著名的画家。

他多学多才,吟诗作赋,书法绘画,皆颇有造诣。

堪称“才绝、画绝、痴绝”三绝,他尤其擅长人物画,具有独特的艺术风格。

顾恺之的画风以形写神,有其画作,给人一种“意存笔先,画尽意在”之感慨,更有一种“妙画通灵,变化而去,亦犹人之登仙”之心旷神怡!古人称其笔法线条如“春蚕吐丝,春云浮空,流水行地”。

《洛神赋图》则是顾恺之根据三国时期魏国曹植的名赋《洛神赋》的内容创作而成,是顾恺之的一幅卓越的代表作。

《洛神赋图》可谓千古名画,千百年来,在绘画艺术界影响了一代又一代的画家、美术爱好者,受世人传扬。

画作运用神话题材,通过梦幻境界,先描绘洛神的面貌,姿态和装束,把洛神多情的性格刻画的十分突出。

作者用绘画艺术将原赋画面展现得淋漓尽致,人物描绘细腻传神,动人心魄。

这不仅表现出了作者高超的艺术技巧和画作的艺术魅力,也暗示了当时顾恺之与诗赋诉述吻合的感情。

画卷开首展现出,在暮色苍茫中,曹植与侍从们站立在洛水之滨遥望滔滔河水。

他寄予着苦恋美丽的洛水女神,渐渐出现在平静的水面。

洛神模糊的身影昭示出一种可望而不可及的无限惆怅。

画中的洛神,从远处凌波而来,衣带飘逸,动态委婉从容,目光凝注,表现出关切、迟疑的神情。

二人的思念之情溢于卷面,令人感动。

下一卷画面中,洛神梳着高高云髻,在水波上衣袂飘飘犹如仙女下凡。

她欲去还留,顾盼之间流露出倾慕的情怀。

“文鱼警乘”,“玉鸾偕逝”,“水禽翔卫”,旌旗飞扬,形成画卷的最高潮,这场诗人的梦幻,经过画家的妙笔,把人们引进了神话世界。

画中最为感人的一段描绘,莫过于卷末画曹植回到岸上,坐于洛水之畔,终日思念,最后依依不舍地离去。

这种欲哭无泪,欲前还止的痛苦几人能懂,这种鸳鸯深情着实感人肺腑。

离去的洛神回眸凝神幽思地望着爱人,表情万般无奈,充满了哀怨和叹息。

整个画面分明表现出一种“相见争如不见,多情还似无情”的落寞心态,周围的寂静烘托出相爱的人分离后的孤独和无奈。

中国美术鉴赏《洛神赋图赏析》学院:班级:学号:姓名:2013/11/10《洛神赋图》赏析中国绘画艺术在世界绘画史上的地位颇为突出,原因一方面是中国的绘画历史长久,画派众多,画家众多,艺术作品丰富且艺术价值深远,另一方面是卓越的画家在对中国绘画历史造成深远影响的同时,也对世界绘画的发展起巨大的推动作用。

顾恺之是中国画家中的杰出代表,顾恺之多才,工诗赋,善书法,被时人称为“才绝、画绝、痴绝”,他的绘画精品众多,而又以《洛神赋图》闻名。

顾恺之(约345-406)是东晋画家,绘画理论家,诗人。

字长康,小字虎头,晋陵无锡(今江苏无锡)人。

曾为醒温及殷仲堪参军,义熙(105-418)初任通直散骑常侍。

多才艺,工诗赋、书法,尤精绘画,尝有才绝、画绝、痴绝之称。

多作人物肖像及神仙、佛像、禽兽、山水等。

尝为裴楷画像,颊上添三毛,而益觉有神。

在建康瓦棺寺绘《维摩诘像》壁画,光彩耀目,轰动一时。

后人论述他作画,意存笔先,画尽意在;笔迹周密,紧劲连绵如春蚕吐丝。

把他和师法他的地朝宋际探微并称顾陆,号为密体,以区别于南朝梁张僧繇、唐吴道子的疏体。

著有《论画》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》,其中迁想妙得、以形写神等论点,对中国画的发展,有很大影响。

存世的《女史箴图》传是早期的摹本,内容绘写西晋张华所撰约束宫廷嫔妃的教诫。

1900年八国联军侵入北京,被英军从清宫劫去,现藏英国伦敦不列颠博物馆。

所传顾恺之的另一作品《洛神赋图》,乃宋人仿效他所作。

他曾被当时人称为“才绝、画绝、痴绝”。

顾恺之的绘画在当时享有极高的声誉。

顾恺之的作品,据唐宋人的记载,除了一些政治上的名人肖像以外,他也画有一些佛教的图像,这是当时流行的一部分题材。

另外还有飞禽走兽,这种题材和汉代的绘画有联系。

他也画了一些神仙的图像,因为那也是当时流行的信仰。

而最值得注意的是他画了不少名士们的肖像。

这就改变了汉代以宣扬礼教为主的风气,而反映了观察人物的新的方法和艺术表现的新的目的,即:离开礼教和政治而重视人物的言论丰采和才华。

《洛神赋图卷》的艺术特点及其美学价值

中国绘画源远流长,人物画是最早具有艺术品格的画科,也是最直观反映人类自身生产、生活、思想的画种之一。

东晋是中国卷轴画发展的初始阶段,以人物画的成就最为突出,顾恺之便是当时最著名的画家,被后世尊为"画家四祖"之一,对中国画发展的影响极为深远,但历经千余年沧桑变幻,顾恺之的真迹早已杳不可得,传世的几卷摹本便更加稀罕。

顾恺之,字长康,小名虎头,他是生活在我国东晋、南朝刘宋时期的一名大画家,被画界尊奉为中国画家四祖之首。

顾恺之当年故居所在地就在南京城内西南隅的顾楼街,他在南京留有大量作画的传奇故事。

顾恺之多才多艺,诗、赋、绘画无一不精通,他一旦创作灵感上来,即上小楼并叫家人将楼梯撤走,然后专心致志、凝神静思,挥毫作画,什么事也不管,什么人也不见,连一日三餐都是由妻子递上楼,直到画画好了才下楼。

因此时人称其为三绝:才绝、画绝、痴绝。

顾恺之是中国,也是世界上第一个被写入史书作传记的伟大画家。

单说顾恺之的“画绝”,其画绝就绝在传神。

他善画人物,却往往在画成之后好几年都不点出此人的眼睛。

后人称赞顾氏之画“意在笔先,画尽意在”,连东晋著名宰相、“淝水之战”总指挥谢安亦赞叹其称道:“自苍生来未之有也。

”

《洛神赋图卷》原作为顾恺之以三国时代建安著名文人、曹操第三子曹植所作《洛神赋》为题材绘就画卷,是传世中国画中以文学为题材的最早作品。

作品按《洛神赋》文意安排画面顺序,横635.3厘米,纵27厘米,分22段,设色绘人物、山水、龙鱼、车马、神物,描绘了曹植行临洛水与洛神水边初见、心生恋慕、人神殊途、龙车载返等故事内容。

长卷式画面以山水、题字隔断故事的主要场景,一段图一段文,文字以小楷书就,工整朴茂,文与画相得益彰。

人物刻画生动细致,笔法秀劲,意致潇洒,充分体现了原作的思想与浪漫情怀。

顾恺之传世之作《洛阳赋图》为其观三国曹魏时建安著名文人、曹操第三子曹植所写《洛神赋》这篇著名文学作品后有感而画的。

传说曹植少时曾与上蔡(今河南汝阳)县令甄逸之女相恋,后甄逸之女被嫁给其兄曹丕为后,而甄后在生了明帝曹睿后又遭谗致死。

曹植在获得甄后遗枕后感而生梦,因此写出《感甄赋》以作纪念,明帝曹睿将其改为《洛神赋》传世。

而洛神是传说中伏羲之女,溺于洛水为神,世人称作宓妃。

把甄后与洛神相提并论,实际上也是一种对甄后的怀念和寄托。

《洛神赋》通篇言辞美丽,描写动情,神人之恋缠绵凄婉,动人心魄。

顾恺之读后大为感动,遂凝神一挥而成《洛神赋图》。

此卷一出,无人再敢绘此图,故成为千百年来中国历史上最有影响力的名著和最为世人所传颂的名画。

其实在顾恺之所处的时代,中国绘画是不讲透视和比例关系的,而是采用一种感觉经验中积淀的对重要表现对象的拔高扩大处理。

比如重要人物就画得比次要人物要高大,以突出重要人物的神情及衣着。

《洛神赋图卷》也不例外,其人物形象高古稚拙,与同时期石雕、壁画、漆画相类,传神地描画出洛神飘逸的身姿和多情的性格。

画面色彩浓丽丰富,构图繁杂而不嫌雍塞。

由于《洛神赋图》长达近6米,是由多个故事情节组成的类似连环画而又融会贯通的长卷,我们只能局部欣赏。

下面就让我们欣赏一下《洛神赋图》局部《子建睹神》(图1)部分。

此部分画的是主人翁曹子建(曹植字子建)在翠柳丛石的岸边突然不经意地发现崖畔洛水之上飘来一位婀娜多姿美丽照人的女神时如痴如醉的神情写照。

你看他生怕惊动神女洛神,下意识轻轻地用双手拦住侍从们,目光中充满了初见洛神时的又惊又喜的神态。

高明就高明在顾恺之在处理曹子建的侍从时,将他们画得程式化,用侍从们呆滞的目光、木然的表情,以衬托出曹氏喜不自禁的神情,使画面形成一种鲜明的对比。

这时我们看到的曹植的神情是既专注又惊讶,内心既激动外表又矜持的复杂心情,这是言语所难以表达的。

而《云东以载》(见图2)部分,可一窥东晋画家顾恺之所创造的“高古游丝描”之真容。

图中有大量的对于云和水的写照,画家所勾描的对于水的势态的描绘,有时舒展自如,有时平滑光洁,有时荡漾回旋。

总之,画家笔下不同的水势、水态、水性千变万化的组合,使这种种波涛律动的江浪之美又与画中人物的惊讶、激动、惆怅、流连烘托成一体,影响着画中气氛,将画家的情绪传染给观者,使观者一同受到感染,可谓高明之笔。

顾恺之在《洛神赋图》中还根据曹植的《洛神赋》中文字的描绘,创造了许多神仙和奇禽异兽。

实际上,这些神兽在现实生活中是没有的,完全是画家凭想象将多种动物的特征融合成一体而画出的视觉形象。

如他画出的海龙就长着一对长长的鹿角、马形脸、蛇的颈项和一副如羚羊般的身体,他画的怪鱼也长着一只豹子一样的头。

它们虽然奔驰在江水之上,却没有飞溅的水花,就如同腾飞于空中一般。

这种高古的绘画技法,烘托出了画面的热闹,增强了故事的传奇性和神秘感。

几千年来,一直受到人们的青睐。

顾恺之的《洛神赋图》现在传世的共有4件,绢本、设色,均为宋人摹本。

用具体生动的形象完整的表现了三国时代曹植的名篇洛神赋的内容,也体现了这一历史时期新兴文艺理论中重视感情生活的要求。

该画对人物心理刻划的成功及善于表达情感内容的精深造诣,反映了这一时期中国绘画的新发展

观顾恺之的《洛神赋图》,不但可以一窥顾氏早期代表作之风貌,亦可发现中国画当年的绘制风格。

实际上,《洛神赋图》保留了较多的古代壁画的造型与设色方式,铺陈叙述故事的构图方式也和汉代画像石的布局相似。

能从《洛神赋图》中欣赏到这么多的东西,也算是这卷画的魅力之所在吧。