历任山西巡抚

- 格式:doc

- 大小:243.50 KB

- 文档页数:7

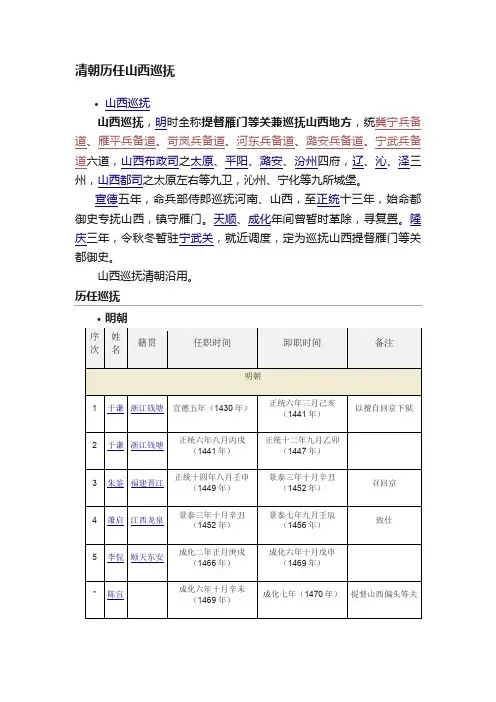

清朝历任山西巡抚•山西巡抚山西巡抚,明时全称提督雁门等关兼巡抚山西地方,统冀宁兵备道、雁平兵备道、岢岚兵备道、河东兵备道、潞安兵备道、宁武兵备道六道,山西布政司之太原、平阳、潞安、汾州四府,辽、沁、泽三州,山西都司之太原左右等九卫,沁州、宁化等九所城堡。

宣德五年,命兵部侍郎巡抚河南、山西,至正统十三年,始命都御史专抚山西,镇守雁门。

天顺、成化年间曾暂时革除,寻复置。

隆庆三年,令秋冬暂驻宁武关,就近调度,定为巡抚山西提督雁门等关都御史。

山西巡抚清朝沿用。

历任巡抚•明朝•清朝•马国柱(1644年—1645年)•申朝纪(1645年—1647年)•祝世昌(1647年—1650年)•刘宏遇(1650年—1654年)•陈应泰(1654年—1655年)•白如梅(1655年—1661年)•杨熙(1661年—1668年)•阿塔(1668年—1669年)•马雄镇(1669年)•达尔布(1669年—1676年)•图克善(1676年—1680年)•穆尔赛(1680年—1685年)•图纳(1685年—1686年)•马齐(1686年—1688年)•叶穆济(1688年—1693年)•噶尔图(1693年—1695年)•温保(1695年—1696年)•倭伦(1696年—1699年)•噶礼(1699年—1709年)•苏克济(1709年—1721年)•德音(1721年—1723年)•诺岷(1723年—1725年)•伊都立(1725年—1726年)•布兰泰(1725年)•德明(1726年—1727年)•觉罗石麟(1727年—1740年)•喀尔吉善(1740年—1742年)•刘于义(1743年)•阿里衮(1743年—1746年)•班第(1746年)署理•陶正中(1746年)护理•爱必达(1746年—1747年)•德沛(1747年)署理•准泰(1747年—1748年)•阿里衮(1748年—1750年)•阿思哈(1750年—1752年)•定长(1752年—1753年)•胡宝瑔(1753年)•恒文(1753年—1756年)•明德(1756年—1757年)•定长(1757年)•塔永宁(1757年—1759年)•鄂弼(1759年—1762年)•明德(1762年—1763年)•和其衷(1763年—1765年)•彰宝(1765年—1768年)•苏尔德(1768年)•鄂宝(1768年—1771年)•三宝(1771年—1773年)•觉罗巴延三(1773年)•鄂宝(1773年—1776年)•觉罗巴延三(1776年—1779年)•雅德(1779年—1780年)•喀宁阿(1780年—1781年)•雅德(1781年)•谭尚忠(1781年)•农起(1781年—1785年)•伊桑阿(1785年—1786年)•福崧(1786年)•勒保(1786年—1788年)•海宁(1788年—1790年)•书麟(1790年—1791年)•冯光熊(1791年—1792年)•觉罗长麟(1792年)•蒋兆奎(1792年—1797年)•倭什布(1797年—1798年)•伯麟(1798年—1804年)•同兴(1804年—1806年)•成宁(1806年—1809年)•金应琦(1809年)•衡龄(1809年—1817年)•和舜武(1817年)•成格(1817年—1821年)•邱树棠(1821年—1824年)•张师诚(1824年)•宋桂桢(1824年)•福绵(1824年—1827年)•卢坤(1827年—1828年)•徐炘(1828年—1830年)•尹济源(1832年—1833年)•鄂顺安(1833年—1835年)•申启贤(1835年—1839年)•杨国桢(1839年—1841年)•梁萼涵(1841年—1845年)•吴其濬(1845年—1846年)•王兆琛(1846年—1849年)•季芝昌(1849年)•龚裕(1849年)•兆那苏图(1849年—1852年)•常大淳(1852年)未任•易棠(1852年—1853年)•哈芬(1853年)•恒春(1853年—1854年)•王庆云(1854年—1857年)•恒福(1857年—1858年)•英桂(1858年—1863年)•沈桂芬(1863年—1865年)•曾国荃(1865年)未任•赵长龄(1865年—1868年)•郑敦谨(1868年—1869年)•李宗羲(1869年—1870年)•何璟(1870年—1871年)•鲍源深(1871年—1876年)•曾国荃(1876年—1880年)•卫荣光(1880年—1881年)•张之洞(1881年—1884年)•奎斌(1884年—1885年)•刚毅(1885年—1888年)•豫山(1889年—1890年)•刘瑞祺(1890年—1891年)•奎俊(1891年—1892年)•阿克达春(1892年)•张煦(1892年—1895年)•胡聘之(1895年—1899年)•王之春(1899年)•邓华熙(1899年—1900年)•毓贤(1900年)•锡良(1900年—1901年)•岑春煊(1901年—1902年)•丁振铎(1902年)•俞廉三(1902年—1903年)•张曾敭(1903年—1905年)•张人骏(1905年—1906年)•恩寿(1906年—1907年)•张曾敭(1907年)•宝棻(1907年—1909年)•丁宝铨(1909年—1911年)•陈宝琛(1911年)•陆钟琦(1911年)•吴禄贞(1911年)•张锡銮(1911年)•李盛铎(1911年).山西历任巡抚兼提督名录表1 (1839~1906)┏━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃姓名┃任职时间┃姓名┃任职'时间┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃杨国桢┃1839.11~1842.1 ┃张之洞┃ 1881.12~1884.5 ┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃乔用迁┃1842.1~1842.2 ┃奎斌┃ 1884.5~1885.3 ┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃梁萼涵┃1842.2~1845.9 ┃刚毅┃ 1885.3~1888.11 ┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃吴其溶┃1845.9~1847.1 ┃卫荣光┃ 1888.11~1889.11 ┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃王兆琛┃1847.1~1849.6 ┃豫山┃ 1889.11~1890.3 ┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃季芝昌┃1849.6~1849.9 ┃刘瑞棋┃ 1890.3~1891.1l ┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃龚裕┃1849.9~1849.12 ┃奎俊┃ 1891.1l~1892.5 ┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃兆那苏图┃1849.12~1852.9 ┃阿克达春┃ 1892.5~1892.7 ┃┣━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫┃易棠┃1852.9~1853。

晚清重臣洋务先锋山西巡抚胡聘之□胡和平鸦片战争的爆发,标志着中国进入了半殖民地半封建社会。

面临外国的入侵,清王朝的部分官员为稳定封建统治地位,开始兴办所谓“洋务”。

他们采用西方资本主义国家的技术,建立新式海军,创办近代机器工业,顺应了社会经济发展的要求,刺激了中国民族资本主义工商业的产生。

其代表人物主要有奕訢、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等。

在洋务运动鼎盛时期踏入仕途的湖北天门人胡聘之,虽然在“帝党”和“后党”的矛盾漩涡中左右逢源,但他总的政治倾向是支持和执行光绪皇帝变法图强的思想的。

他借助洋务自强之势,为推进地方工业振兴,革新政治文化教育,扶持地方经济社会发展,做了许多开拓性的事业,可以称得上是近代洋务运动的先锋之一。

荫及官宦世家仕途出类拔萃胡聘之出身于官宦世家。

《胡氏宗谱》以南北朝时期在刘宋皇朝内任相国、后定居江西南昌奉新华林的胡藩为第一世,明清时期其后代迁居天门。

清末至民国初年,天门胡姓繁衍出很多支系,大约有男丁8000余人,有记载的大多为第40世至50余世。

第40世的迁祖之一胡子谟,明代曾在江西任过刑部主事。

第50世胡振,曾被封为光禄大夫,其次子胡宝烈为嘉庆癸亥年(1803年)贡生,后诰封光禄大夫。

宝烈次子德士熏为道光辛巳年(1821年)恩科举人,先后任清苑、蕲水(现稀水)训导,柏乡、井陉等县知县,河北省蔚州、景州等地知州,后任直隶补用知府,钦加三品衔。

他先后配苏氏、罗氏、陈氏为妻,共传8子,其中两个幼子早亡,幸存6子中有凝之、聘之、习之、逊之、辅之、述之。

长子凝之任过直隶束鹿县知县,四子逊之历任江西彭泽、南城、万安等县知县,五子辅之是光绪癸巳年(1893年)举人,后任过浙江同知。

二子胡聘之是其父于道光十五年(1835年)在蕲水(现稀水)任训导时所生,取号为蕲生,由于他从小聪明好学,喜读圣儒之书,又取派名为崇儒。

他随其父在学风浓厚的环境里生活,从小树立宏图大志,刻苦攻读,于同治四年(1865年)中举,同治七年(1868年)举进士,被选为翰林院编修,先任会试同考官、四川乡试主考官,后任内阁侍读学士、太仆寺少卿(正四品),光绪十三年(1887年)十二月出任北京顺天府知府,两年后出任山西布政使(由正三品升从二品)、浙江布政使(大约一年),光绪二十一年(1895年)七月调任陕西巡抚(从二品),上任仅一个月又调任山西巡抚(升正二品),直到光绪二十六年(1900年)前后卸职,入仕为官30余年。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢生活常识分享山西巡抚毓贤误国的背后真相导语:毓贤,生于1842年,卒于1901年。

曾有一言“清官若自以为是,危害比贪污严重”,与毓贤最是相符。

这位清朝末年的官吏以其残酷与清廉闻名。

以毓贤,生于1842年,卒于1901年。

曾有一言“清官若自以为是,危害比贪污严重”,与毓贤最是相符。

这位清朝末年的官吏以其残酷与清廉闻名。

以下所说的就是山西巡抚毓贤的故事。

毓贤监生出身,在其出任山西巡抚之前,曾署曹州知府,任职期间对人民的反抗斗争残酷镇压,曾有3个月杀3000多人的纪录,深得上司赏识。

之后亦曾担任山东按察史、山东布政史等,因其残暴颇受上司喜爱,一路晋升。

1899年,原山东巡抚李秉衡免职,毓贤再次升任,作为山东巡抚。

他对义和拳进行安抚,纵容拳民焚烧教堂,残杀教民。

光绪二十六年,毓贤出任山西巡抚后,始终坚持一味排外,仇视教会,甚至更加激烈。

他常常唆使义和团大肆屠杀教民,使山西成为各省中死人最多的。

事后为此付出了大额赔款。

之后,八国联军攻陷了天津,迫于无奈,毓贤率鼻兵勤王,随慈禧太后逃至西安。

毓贤堪称有“国际影响”之清朝官吏。

八国联军来势汹汹,指出毓贤是致其进攻的罪魁祸首,清政府只得于同年1900年9月26日,革职毓贤,发配新疆。

一年之后,清廷加重了对于以毓贤为代表的祸臣的罪责,毓贤则即行正法。

诏书飞奔而去,于甘肃截获毓贤,最终,毓贤被斩首于兰州。

因其虽残忍,却从不贪污,毓贤死后,山西竟有设祠堂供奉者,自然被清政府勒令拆除。

通过山西巡抚毓贤的故事,可以知道,清官虽然为官艰苦,但是终会被历史所铭记。

《明史》原文及译文赏析关于《明史》原文及译文赏析杨巍,字伯谦,海丰人。

嘉靖二十六年进士。

除武进知县。

擢兵科给事中。

操江佥都御史史褒善已迁大理卿,巍言:“东南倭患方剧,参赞、巡抚俱论罪,褒善独幸免,又夤缘美迁,请并吏部罚治。

”帝怒,停选司俸,还褒善故官。

巍既忤吏部,遂出为山西佥事。

已,迁参议,分守宣府。

寇入犯,偕副将马芳击斩其部长,赉银币。

寻为阳和兵备副使。

擢右佥都御史,巡抚宣府。

逾年,以养母归。

归二年,召起巡抚陕西。

增补屯戍军伍,清还屯地之夺于藩府者。

隆庆初,进右副都御史,移抚山西。

所部驿递银岁征五十四万,巍请减四之一。

修筑沿边城堡,檄散大盗李九经党。

复乞养母去。

神宗立,起兵部右侍郎。

万历二年,改吏部,进左,又以终养归。

母年逾百岁卒。

十年,起南京户部尚书,旋召为工部尚书。

有诏营建行宫,巍争之,乃止。

明年,改户部,迁吏部尚书。

明制,六部分莅天下事,内阁不得侵。

至严嵩,始阴挠部权。

迨张居正时,部权尽归内阁,祖制由此变。

至是,申时行当国。

巍素厉清操,有时望,然年耄骫骳(软弱),多听其指挥。

御史丁此吕论科场事,时行及余有丁、许国辈皆恶之。

巍论谪此吕,为御史江东之、李植等所攻,与时行俱乞罢。

帝从诸大臣请,慰留巍等而戒谕言者,巍乃起复视事。

当居正初败,言路张甚,帝亦心疑诸大臣朋比,欲言官摘发之以杜壅蔽。

诸大臣惧见攻,政府与铨部阴相倚以制言路。

先是,九年京察,张居正令吏部尽除异己者。

十五年,复当大计,都御史辛自修欲大有所澄汰,巍徇政府指持之。

出身进士者,贬黜仅三十三人,而翰林、吏部、给事、御史无一焉。

贤否混淆,群情失望。

十七年夏,帝久不视朝,中外疑帝以张鲸不用故托疾。

巍率同列请以秋日御殿。

至十月,巍等复请。

帝不悦,责以沽名。

巍初历中外,甚有声。

及秉铨,素望大损。

然有清操,性长厚。

明年,以年几八十,屡疏乞归。

诏乘传、给廪隶如故事。

归十五年,年九十二而卒。

赠少保。

(节选自《明史》)4.下列句子中加点词语的解释不正确的一项是(3分)A.除武进知县除:任命B.又夤缘美迁夤缘:攀附权贵,向上巴结C.六部分莅天下事莅:监视D.给廪隶如故事故事:旧例5.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是(3分)A.偕副将马芳击斩其部长其可怪也欤B.清还屯地之夺于藩府者蚓无爪牙之利C.巍争之,乃止今君乃亡赵走燕D.帝不悦,责以沽名阙秦以利晋6.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)A.杨巍在任职期间几次因为奉养母亲而辞官回家,母亲年满百岁去世后,他被起用为南京户部尚书。

八府巡抚—搜狗百科官名中国明清时地方军政大员之一。

又称抚台。

巡视各地的军政、民政大臣,清代指掌管一省军政、民政,以“巡行天下,抚军按民”而名。

北周与唐初均有派官至各地巡抚之事,系临时差遣,“巡抚”亦未成为官名,明巡抚之名,始见于洪武二十四年(1391)命懿文太子巡抚陕西,亦系临时差遣。

明洪武二十四年(1391)始设巡抚。

永乐十九年(1421),蹇义等26人分巡各省,产生巡抚制度。

宣德五年(1430),于谦、周忱等6人分抚南北直隶等处,从此各省常设巡抚官渐成制度。

巡抚初设,仅为督理税粮,总理河道,抚治流民,整饬边关,后遂偏重军事。

明代巡抚多进士出身。

其初,内陆巡抚由吏部会同户部推举,边地巡抚由吏部会同兵部推举;嘉靖十四年(1535),始不分内陆、边地,由九卿廷推。

也有总督兼巡抚者,合称为督抚。

明代,巡抚虽非地方正式军政长官,但因出抚地方,节制三司(承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司),实际掌握着地方军政大权。

同时,巡抚每年要赴京师议事,也体现了朝廷对地方统辖权的加强。

明后期巡抚的易置往往受朝廷门户左右,而最后点定之权又重归权阉。

清因明制,在各省设置巡抚。

清代巡抚是一省最高军政长官具有处理全省民政、司法、监察及指挥军事大权。

设置的开始(1)洪武说认为巡抚之名始于洪武二十四年敕遣皇太子巡抚陕西(郑晓《今言》卷二之一一)。

(2)永乐说认为明代巡抚始置于永乐十九年王彰巡抚河南。

修《历代职官表》赞同这一看法,并对洪武说提出质疑:王彰奉敕,为有明设巡抚之始。

先是洪武二十四年遣皇太子巡抚陕西,盖暂一行之,非定制也。

(3)宣德说认为明初未有巡抚,宣德间始以侍郎、都御史为之。

孙承泽《天府广记》肯定了这一说法,认为:洪熙初,尝命广西布政使周干巡视直隶、浙江。

乞命廷臣往来巡抚,庶民安田里。

遂命广西按察使胡概为大理寺卿,同四川参政叶春巡抚直隶及浙江诸郡。

此设巡抚之始。

如果将巡抚作为一项制度来考虑,其设置当有两个前提:一,专抚一地;二,相对稳定。

千锤万击出深山,烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨全不惜,要留清白在人间。

提起明朝一代名臣于谦,人们总不禁想到他这首著名的《石灰吟》。

于谦,字廷益,钱塘(今浙江杭州人),明永乐十九年进士,历任山西、河南、江西等地巡抚,官至兵部尚书。

在各地方官任上,他积极有为,兴利除弊,因此享有极高威望。

当时,北方蒙古族瓦剌部屡次威胁边关及首都地区。

英宗正统十四年,瓦剌部首领也先侵扰大同,英宗亲征,在土木堡兵败被俘,一时京师震动,朝野不安。

面对当时放弃北京南迁的主张,于谦坚决反对,果断地拥立英宗弟为景帝,同时主持军务,调集重兵,亲自督战,击退也先军,使局势转危为安。

不幸的是八年后英宗复辟,于兼竟以“谋逆罪”被诬杀,直到万历年间始昭雪,追谥“忠肃”。

《石灰吟》是于谦青年时代的诗作,是一首咏物诗,历来诗人多借此形式托物咏志。

令人感佩的是,青年时代的于谦,就怀有崇尚信念,并为之不惜牺牲的抱负,他后来的生活道路,恰恰实践了青年时代所立的立向。

“言为心声”,正是由于正气凛然,忠义之情,发自肺腑,《石灰吟》虽短短四句,却字字铿锵有力,掷地有声,久为传诵。

“千锤万击出深山,烈火焚烧若等闲。

”“击”字一作“凿”、都是敲击、掘的意思。

用作烧炼的石灰石,采自深山,必须由采石工人用锤子、凿子经过千百次的敲击,方能挖掘到,挖掘到的石灰石,又要花费千辛万苦,历尽艰难,才能从深山中运出来,以便进一步炼制。

若,如。

等闲,平常。

石头经开采运出来,还要堆放到石灰窑里,经受烈火高温的烧炼,才能化为雪白的石灰,为人所用。

诗人赋予在烈火中被焚烧的石灰以人格:为了最后造就自己,达到为人所用的价值,所以面对烈焰的燎烧,也觉得心甘情愿,视同平常。

“粉身碎骨全不惜,要留清白在人间。

”“全不惜”,又作“浑不怕”。

诗人承上两句,对石灰的品格作进一步的揭示:烈火焚烧的结果使自己粉身碎骨,失却原来的面貌,化为粉末,但是杂质尽去,雪白无瑕,用于人间,正可使自己清白的本色长留世上。

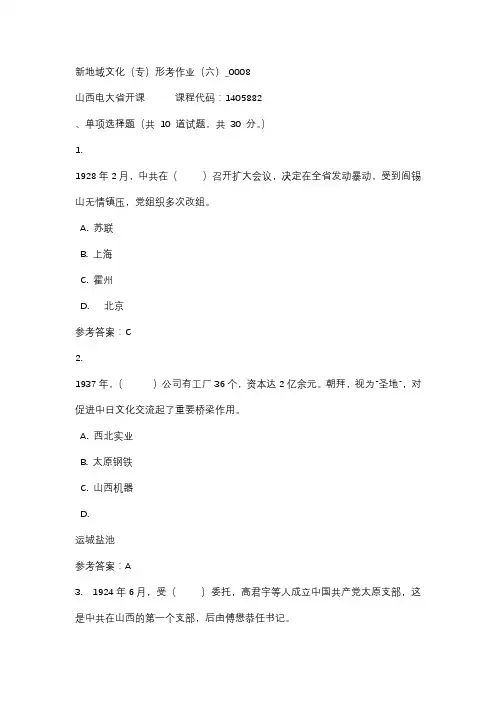

新地域文化(专)形考作业(六)_0008

山西电大省开课课程代码:1405882

、单项选择题(共10 道试题,共30 分。

)

1.

1928年2月,中共在()召开扩大会议,决定在全省发动暴动,受到阎锡山无情镇压,党组织多次改组。

A. 苏联

B. 上海

C. 霍州

D. 北京

参考答案:C

2.

1937年,()公司有工厂36个,资本达2亿余元。

朝拜,视为“圣地”,对促进中日文化交流起了重要桥梁作用。

A. 西北实业

B. 太原钢铁

C. 山西机器

D.

运城盐池

参考答案:A

3. 1924年6月,受()委托,高君宇等人成立中国共产党太原支部,这是中共在山西的第一个支部,后由傅懋恭任书记。

A. 李大钊

B. 傅懋恭(彭真)

C. 高君宇

D. 贺昌

参考答案:A

4.

高君宇与省立一中的王振翼、贺昌创办()。

A. 《大公报》

B. 《平民周刊》

C. 《新青年》

D. 《劳动周刊》

参考答案:B

5. 1932年()出任太原绥靖公署主任,又着手编订《山西省政十年建设计划案》。

A. 张之洞

B. 孙中山

C. 阎锡山

D.

胡聘之

参考答案:C

6. 1934年又因叛徒王光甫出卖,党组织遭破坏,中共()改组为中共太原临时工委。

明史《章溢传》原文及翻译译文《明史《章溢传》原文及翻译译文》这是优秀的文言文翻译译文文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、明史《章溢传》原文及翻译译文明史《章溢传》原文及翻译明史章溢传原文章溢,字三益,龙泉人。

黄寇犯龙泉,溢从子存仁被执,溢挺身告贼曰:“吾兄止一子,宁我代。

”贼素闻其名,欲降之,缚于柱,溢不为屈。

至夜绐守者脱归,集里民为义兵,击破贼。

俄府官以兵来,欲兵诛诖误者。

溢走说石抹宜孙曰:“贫民迫冻馁,诛之何为。

”宜孙然其言,檄止兵,留溢幕下。

从平庆元、浦城贼。

授龙泉主簿,不受归。

宜孙守台州,为贼所围。

溢以乡兵赴援,却贼。

已而贼陷龙泉,监县宝忽丁遁去,溢与其师王毅帅壮士击走贼。

宝忽丁还。

内惭,杀毅以反。

溢时在宜孙幕府,闻之驰归,偕胡孙执戮首恶,因引兵平松阳、丽水诸寇。

论功,累授浙东都元帅府佥事。

溢曰:“吾所将皆乡里子弟,肝脑涂地,而吾独取功名,弗忍也。

”辞不受。

以义兵属其子存道,退隐匡山。

明兵克处州,避入闽。

太祖聘之,与刘基、叶琛、宋濂同至应天。

太祖劳之曰:“我为天下屈四先生,今天下纷纷,何时定乎?”溢对曰:“天道无常,惟德是辅,惟不嗜杀者能一之耳。

”太祖伟其言,授佥营田司事。

(节选《明史·列传》第十六)译文章溢,字三益,是(浙江)龙泉人。

黄州强盗侵犯龙泉,章溢的侄子章存仁被抓去了,章溢挺身而出,对贼兵说:“我兄只这个儿子,宁愿我来代替他。

”贼人平素就听到章溢的大名,想招他投降,把他捆在柱子上,章溢不屈服。

到夜深,他哄骗看守人员,脱险而归,把乡民组织成“义勇兵”,打败了贼兵。

不久,府官带兵来了,想把与贼兵有牵连的人斩尽杀绝。

章溢连忙跑去劝说府官石抹宜孙:“贫苦百姓是迫于又冻又饿,才跟着贼人跑,杀他们干什么?”府官认为章溢的意见很对,传令军队停止行动,并留章溢于幕下。

章溢又随府官平定庆元和浦城两地的贼兵。

府官委任章溢做龙泉主簿,他推辞回到府官幕下。

宜孙守卫台州的时候,被贼兵包围。

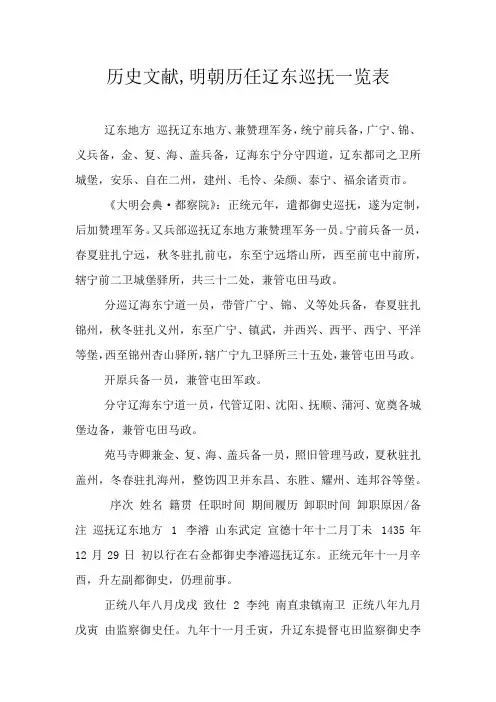

历史文献,明朝历任辽东巡抚一览表辽东地方巡抚辽东地方、兼赞理军务,统宁前兵备,广宁、锦、义兵备,金、复、海、盖兵备,辽海东宁分守四道,辽东都司之卫所城堡,安乐、自在二州,建州、毛怜、朵颜、泰宁、福余诸贡市。

《大明会典·都察院》:正统元年,遣都御史巡抚,遂为定制,后加赞理军务。

又兵部巡抚辽东地方兼赞理军务一员。

宁前兵备一员,春夏驻扎宁远,秋冬驻扎前屯,东至宁远塔山所,西至前屯中前所,辖宁前二卫城堡驿所,共三十二处,兼管屯田马政。

分巡辽海东宁道一员,带管广宁、锦、义等处兵备,春夏驻扎锦州,秋冬驻扎义州,东至广宁、镇武,并西兴、西平、西宁、平洋等堡,西至锦州杏山驿所,辖广宁九卫驿所三十五处,兼管屯田马政。

开原兵备一员,兼管屯田军政。

分守辽海东宁道一员,代管辽阳、沈阳、抚顺、蒲河、宽奠各城堡边备,兼管屯田马政。

苑马寺卿兼金、复、海、盖兵备一员,照旧管理马政,夏秋驻扎盖州,冬春驻扎海州,整饬四卫并东昌、东胜、耀州、连邦谷等堡。

序次姓名籍贯任职时间期间履历卸职时间卸职原因/备注巡抚辽东地方 1 李濬山东武定宣德十年十二月丁未1435年12月29日初以行在右佥都御史李濬巡抚辽东。

正统元年十一月辛酉,升左副都御史,仍理前事。

正统八年八月戊戌致仕 2 李纯南直隶镇南卫正统八年九月戊寅由监察御史任。

九年十一月壬寅,升辽东提督屯田监察御史李纯为右佥都御史,仍理旧事。

十二年四月乙未,以剿兀良哈功升右副都御史。

十四年四月戊午,以擒捕达贼功,升左副都御史。

景泰四年九月癸亥,辽东军官奏巡抚辽东左副都御史李纯令义勇放债,倚势害人。

纯至京,旋即遭六科十三道弹劾,特宥之。

六年二月甲申,因巡抚辽东时贪淫无厌,下狱为民。

景泰四年十一月庚辰被劾罢官 3 寇深北直隶唐县景泰三年四月二月壬辰,由副都御史代王翱提督辽东军务。

四月由左副都御史巡抚辽东。

景泰四年十月辛丑,兼巡抚及总督屯粮仓储。

景泰七年十月戊午丁母忧,乞终制,不许,诏令理本院事 4 刘广衡江西万安景泰七年八月壬寅由左副都御史提督辽东军务。

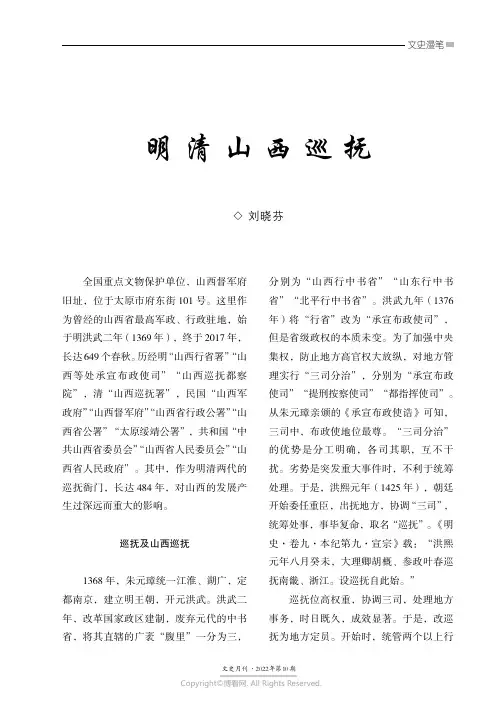

全国重点文物保护单位,山西督军府旧址,位于太原市府东街101号。

这里作为曾经的山西省最高军政、行政驻地,始于明洪武二年(1369年),终于2017年,长达649个春秋。

历经明“山西行省署”“山西等处承宣布政使司”“山西巡抚都察院”,清“山西巡抚署”,民国“山西军政府”“山西督军府”“山西省行政公署”“山西省公署”“太原绥靖公署”,共和国“中共山西省委员会”“山西省人民委员会”“山西省人民政府”。

其中,作为明清两代的巡抚衙门,长达484年,对山西的发展产生过深远而重大的影响。

巡抚及山西巡抚1368年,朱元璋统一江淮、湖广,定都南京,建立明王朝,开元洪武。

洪武二年,改革国家政区建制,废弃元代的中书省,将其直辖的广袤“腹里”一分为三,分别为“山西行中书省”“山东行中书省”“北平行中书省”。

洪武九年(1376年)将“行省”改为“承宣布政使司”,但是省级政权的本质未变。

为了加强中央集权,防止地方高官权大放纵,对地方管理实行“三司分治”,分别为“承宣布政使司”“提刑按察使司”“都指挥使司”。

从朱元璋亲颁的《承宣布政使诰》可知,三司中,布政使地位最尊。

“三司分治”的优势是分工明确,各司其职,互不干扰。

劣势是突发重大事件时,不利于统筹处理。

于是,洪熙元年(1425年),朝廷开始委任重臣,出抚地方,协调“三司”,统筹处事,事毕复命,取名“巡抚”。

《明史·卷九·本纪第九·宣宗》载:“洪熙元年八月癸未,大理卿胡概、参政叶春巡抚南畿、浙江。

设巡抚自此始。

”巡抚位高权重,协调三司,处理地方事务,时日既久,成效显著。

于是,改巡抚为地方定员。

开始时,统管两个以上行明 清 山 西 巡 抚◇ 刘晓芬省,后改为一省一巡抚。

《明史·卷九·本纪第九·宣宗》载“宣德五年,九月丙午,擢御史于谦、长史周忱六人为侍郎,巡抚两京、山东、山西、河南、江西、浙江、湖广。

”清光绪《山西通志·卷一二·普五之三·职官谱三》载“于谦,钱塘人,宣德五年,以御史权兵部右侍郎巡抚河南、山西,旋留任。

山西巡抚丁宝铨丁宝铨(1866-1919),字衡甫,号佩芬,一号默存。

蒙古族人,原籍辽东广宁府。

始祖别里可不花,明初官蓟州卫指挥佥事,授明威将军。

因迭著军功,赐姓丁。

卒赠镇国将军、都指挥同知,子孙世袭卫指挥佥事。

二世祖丁英,因功授靖南大将军、后府都督同知。

调任山东都指挥同知,升南京金吾卫指挥使。

宣德4年(1429),以军功进指挥使世袭。

三世祖丁裕,改任淮安卫指挥使,始迁淮安,子孙均卫籍(即军籍),并世袭卫职。

进入清朝以后,丁氏仍为卫籍,但不能世袭卫职了,子孙便改习儒术。

从丁子于顺治5年入学为秀才开始,也出了不少儒生,如丁峻、丁焕南、丁耀南、丁蘧、丁菼、丁芑、丁福申、丁兆祺等。

其中功名最高的是丁兆祺与丁宝铨,都是进士。

丁兆祺官江西盐法道,署按察使。

但官职最大的要数丁宝铨了。

丁宝铨是丁峻的曾孙,丁峻的儿子丁奏南、丁焕南、丁耀南,孙子丁赐绶都是秀才、贡生。

数代的知识积累,由武胄世家转变为书香门第,薰陶出一代代学子。

丁宝铨小时候家计并不富裕,无钱请塾师,在他6岁的时候,其母陈太夫人为他选择名师,选中了表叔段朝端①。

时段正馆于其表亲汪耀轩家。

于是,便将他送到段的塾馆里附读。

段为他在教室的旁边单设一个小桌子,在正常授课之余给他讲课。

丁宝铨很聪明,也很勤苦,白天上学外,还与好友田毓瑶一起,每晚到蒲葭巷二帝祠内夜读。

因此,他学业进步很快,光绪11年20岁时考取秀才,14年便考中了举人,次年连捷成为进士,年方24岁。

可谓少年得志,平步青云。

丁宝铨通籍后,先在京任职,由吏部主事考取军机章京,为文选司掌印,转补考功司员外,升补稽勋司郎中。

京察一等,引见记名,以道荐用。

八国联军入侵,随驾至西安,后又随驾回京,外放广东惠潮嘉兵备道。

因母病故,丁忧回家,服除,又授山西冀宁道、山西按察使。

当时清廷重视办学,丁在山西积极响应,办学颇有成绩,地方上为他在太原府学立了一块碑,上面记载着他办学的功绩。

因为他办学有名②。

未几,升任山西布政使,宣统元年(1908)10月,又升任山西巡抚,成为封疆大吏。

浅析岑春煊为政山西的政策段景福【摘要】"庚子之变"时,时任甘肃布政使的岑春煊率马队两旗赶赴"勤王".后护送慈禧太后和光绪皇帝"西狩".后因八国联军入侵山西边境,调任山西巡抚.从1901年4月到任到1902年7月转任四川总督为止,岑春煊在山西任上虽然不足一年半的时间,但他在山西任上的举措却足够影响深远.无论是消除山西义和团影响,还是全面放垦"蒙地",以及筹建山西大学堂,岑春煊都是举足轻重的人物.【期刊名称】《山西档案》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】3页(P11-13)【关键词】义和团运动;清末新政;开垦蒙地;山西【作者】段景福【作者单位】内蒙古大学蒙古历史学系【正文语种】中文【中图分类】G127岑春煊,初名春泽,字云阶,广西西林人,故时人有“岑西林”之谓,清末汉族地主督抚的代表人物之一。

与张之洞、袁世凯、端方并列清末四大能臣。

又因“敢于言事,参劾官吏”又有“官屠”的畏称。

其父为前云贵总督岑毓英。

光绪十五年(1889)岑毓英病逝后,岑春煊恩荫为官,正式步入晚清政坛。

戊戌变法期间倾向于变法,从戊戌变法到义和团运动爆发前,先后在广东、甘肃担任要职。

义和团运动中因护驾有功被授予陕西巡抚。

随后接替锡良担任山西巡抚。

又历任四川、云贵、两广总督。

光绪三十三年(1907)岑春煊接替病逝的张百熙担任邮传部尚书,与瞿鸿禨组成联盟,在与奕劻、袁世凯争权夺势的斗争中以失败告终,随后以病为由开缺,避居上海逐步退出了晚清政治舞台。

慈禧太后等人“西狩”不久,晋直边境便已告急。

岑春煊觉察到:如果山西失守,后果不堪设想。

八国联军掌控山西后,其便可南北两路夹击西安。

“晋为陕西屏藩,山右一失,秦必不安”[1](p50),“直、豫辽阔,实为秦关门户”。

[2](p1018)由于前任抚臣毓贤纵容山西境内的仇教活动,山西成为全国教案重灾区。

岑春煊到任后,发现某些县已混乱不堪以致当时的各个属员情况必须查明才能上报。

浅论张之洞任山西巡抚的功绩摘要:张之洞(1837-1909),字孝达,号壶公、香崖居士,晚年自号抱冰老人,直隶南皮人。

1863年中进士,后历任翰林院编修、教习、侍读、侍讲学士及内阁学士等职。

1881年至1884年,他出任山西巡抚,从京师言官变为掌管一省军政的封疆大吏,也是他从清流党走向洋务派的开端。

他在晋省开展了一系列实践,包括整顿吏治,荐举人才;奖励农工,兴革财政;禁种罂粟,禁食鸦片;在李提摩太的启迪下,在山西兴办了一系列洋务项目,包括设教案局;设洋务局,招聘洋务人才;色合理各种实业机构;筹办山西练军。

推动了近代山西经济社会发展,同时也加速了中国走向近代化的过程。

关键词:张之洞;山西巡抚;功绩光绪八年(1882)十一月,四十五岁的张之洞做了山西巡抚。

一八八二年一月二十七日,赴任封疆的张之洞陛辞请训。

小皇帝身后的西太后看着这位瘦小精干、比自己小两岁却已头发花白的臣下,照例说了几句勉励的话。

无非是些时值国难,不靖之秋,凡有建议良谋,随时奏闻,随时留心为朝廷举荐人才之类的话。

他还希望张之洞到任后,请阎敬铭出山任职,效力朝廷。

张之洞当然是唯唯诺诺。

张之洞于数月后,整装出京,自少不了清流师友长亭饯行一幕。

张之洞一路轻车简行,经保定、获鹿,过娘子关,入山西境。

一路体察民情,了解到人民的贫困,吏事的积弊和鸦片的泛滥。

张之洞清楚前途艰险。

张之洞于二月十日到达山西省会太原,十二日与前巡抚卫荣光办理了交接手续,当日上任。

一、整顿吏治,荐举人才张之洞深知吏治的好坏直接关系到清朝的稳定。

到山西没过几天张之洞就在致张佩纶的信中谈了他这几日的想法:“一路风露,到后未及休息.....山西省症结在于烟害。

.....山西百废待兴,只是风气已坏,总结出'懒散'二字,唯今之计,应该崇尚简静二字。

目前形势所迫不能不以清明强毅来整肃风气,风气有变才能谈得上其他治晋方针。

”[1]。

他认为整顿官吏当以身作则,并为自己订下规定丑正三刻即起,寅初阅公牍,辰初见客。

《胡御史牧亭言》原文及翻译译文《《胡御史牧亭言》原文及翻译译文》这是优秀的文言文翻译译文文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《胡御史牧亭言》原文及翻译译文《胡御史牧亭言》原文及翻译阅微草堂笔记原文:胡御史牧亭言:其里有人畜一猪,见邻叟辄瞋目狂吼,奔突欲噬,则他人则否。

邻叟初甚怒之,欲买而啖其肉。

既而憬然省曰:“此殆佛经所谓夙冤耶!世无不可解之冤。

”乃以善价赎得,送佛寺为长生猪。

后再见之,弭耳昵就,非复曩态矣。

(节选自《阅微草堂笔记》)翻译:胡牧亭御史说,他乡里有人养了一头猪,这头猪只要一看见隔壁家的老翁就怒目狂叫,横冲直撞地要冲上去咬他,见到了别的人却不是这样。

隔壁老翁开始对它很生气,想把这头猪买下来吃它的肉。

但不久就幡然醒悟,说:“这大概就是佛经里所说的前世冤仇吧!这世上并没有不可解的冤仇啊。

”于是用高价买下这头猪,并把它送到佛寺里做长生猪。

后来这老翁再见到这头猪时,它竟顺着耳朵非常友好地靠到跟前,不再像是从前那副状态了。

2、《明史·胡松传》原文及翻译译文《明史·胡松传》原文及翻译明史原文:胡松,字汝茂,滁人。

幼嗜学,尝辑古名臣章奏,慨然有用世志。

登嘉靖八年进士,知东平州。

设方略捕盗,民赖以安。

再迁南京礼部郎中,历山西提学副使。

三十年秋,上边务十二事,谓:去秋俺答掠兴、岚,即传箭征兵,克期深入。

守臣皆谂闻之。

而巡抚史道、总兵官王陛等备御无素。

待其压境,始以求贡上闻。

又阴致贿遗,令勿侵己分地,冀嫁祸他境。

今山西之祸,实大同贻之。

宜亟置重典,以厉诸镇。

大同自兵变以来,壮士多逃漠北为寇用,今宜招使归。

有携畜产器械来者,听其自有。

更给牛种费,优复数年。

则我捐金十万,可得壮士二万。

拊而用之,皆劲旅也。

孰与弃之以资强敌哉!大同最敌冲,为镇巡者较诸边独难。

今宜不拘资格,精择其人。

丰给禄廪,使得收召猛士,畜豢健丁。

又久其期,非十年不得代。

彼知不可骤迁,必不为苟且旦夕计,而边圉自固。

八旗蒙古大员宝棻主政山西研究宝棻(1856-1913),京师八旗蒙古正蓝旗人,八旗蒙古中的名人之一,清末政治史上的重要疆吏。

他出身文生员,先后在吏部和户部任职二十余载,而后被外放,历任四川川东道、江西督粮道、湖北按察使、直隶按察使、浙江布政使、山西布政使、山西巡抚、江苏巡抚、河南巡抚。

清灭亡后退隐,不久病故。

本文仅对其主政山西期间的政绩做一研究。

宝棻主政山西期间(1907.10-1909.12),正处于清末新政和预备立宪初期。

在此期间,山西百姓较平稳地度过连续两年的自然灾害,致使社会民情相对稳定,也使得宝棻在山西施行的各项新政顺利进行。

例如建立咨议局和自治研究所,举行地方选举,建立新型司法机构即各级审判厅和检察厅,设置调查统计局、清理财务局、官员考验处,在口外(即内蒙古)新设直隶东胜厅等。

与此同时,宝棻继续扩充和编练山西的新式军队和巡警队伍,设置军队的司令部及有关机构,建立巡警的最高机构巡警道。

并给新式军队和巡警装备新式武器。

在新式文化和教育方面,宝棻继续办理和健全已经成立的新式学堂,同时筹建了多个军事、警务和新式高等学堂,建立了新式公共图书馆。

在司法方面,宝棻对清政府重新起草的刑律提出修改意见,使该新刑律颁布前部分采纳了他的建议。

他还促使清政府改定了对流放犯人的刑罚方式。

宝棻主政山西时期,清廷和全国各省都面临着严重的财政危机,山西也同样出现了财政危机。

尽管在当时的条件下很难走出困境,宝棻也大胆地尝试了。

主政期间,他还处理了不少重要政治事务,如贻谷经济案件、接待达赖喇嘛、在山西实行严厉的禁烟等等。

在重要的经济事务中,他支持山西绅商振兴地方煤矿生产、降低产品成本,筹办同蒲铁路,减轻盐商的赋税,等等。

总之,宝菜主政山西时期正是延续了两千多年的封建社会制度逐渐向近代社会制度迈进的一个重要阶段。

作为地方最高军政长官,宝菜尽职尽责,与当地官员一起平稳地完成了地方政府各个新式机构的建立和改革,较好地处理了重要的政治事务,扶植地方经济向近代化发展。

历任山西巡抚

山西巡抚,明时全称提督雁门等关兼巡抚山西地方,统冀宁兵备道、雁平兵备道、岢岚兵备道、河东兵备道、潞安兵备道、宁武兵备道六道,山西布政司之太原、平阳、潞安、汾州四府,辽、沁、泽三州,山西都司之太原左右等九卫,沁州、宁化等九所城堡。

宣德五年,命兵部侍郎巡抚河南、山西,至正统十三年,始命都御史专抚山西,镇守雁门。

天顺、成化年间曾暂时革除,寻复置。

隆庆三年,令秋冬暂驻宁武关,就近调度,定为巡抚山西提督雁门等关都御史。

山西巡抚清朝沿用。