博尔塔拉蒙古自治州社会经济发展指标数据:历年各民族人口数统计(1983-2018)

- 格式:xls

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:3

博尔塔拉蒙古自治州统计局博尔塔拉蒙古自治州统计局2011年3月21日2010年, 是博州砥砺奋进并取得显著成绩的一年。

面对千载难逢的历史机遇、复杂的经济环境及各种自然灾害,州党委、人民政府团结带领全州各族人民,以科学发展观为统领,认真贯彻落实中央新疆工作座谈会、自治区党委七届九次全委(扩大)会议和自治州党委十届十次、十二次全委(扩大)会议的决策部署,解放思想,抢抓机遇,加快农牧业现代化、新型工业化、新型城镇化进程,促进经济平稳较快发展,保持社会和谐安定,社会各项事业取得全面进步。

一、综合初步核算,全州生产总值128.27亿元,比上年增长11.9%。

其中地方生产总值100.74亿元,增长11.4%。

按三次产业划分,第一产业增加值31亿元,增长11.7%;第二产业增加值20.1亿元,增长29%;第三产业增加值49.64亿元,增长5.7%。

地方三次产业结构为31︰20︰49。

地方人均生产总值28156元,按可比价格计算,增长11.0%,以当年平均汇率折算,约合4159美元/人。

“十一五”时期博州地区生产总值年均增长11.3%。

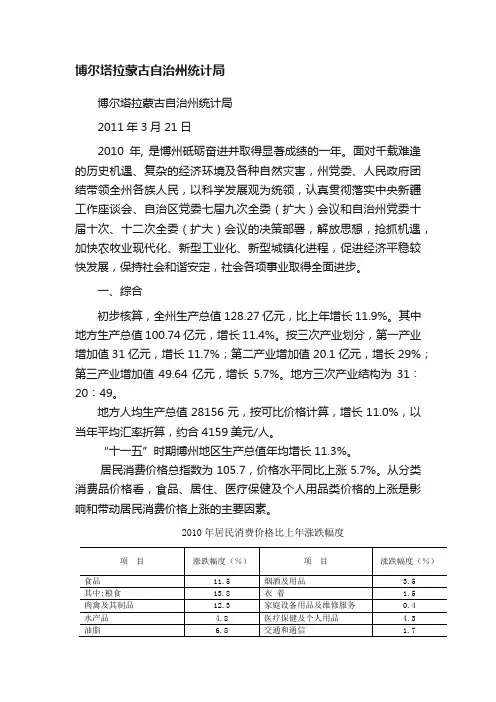

居民消费价格总指数为105.7,价格水平同比上涨5.7%。

从分类消费品价格看,食品、居住、医疗保健及个人用品类价格的上涨是影响和带动居民消费价格上涨的主要因素。

2010年居民消费价格比上年涨跌幅度农业生产资料价格指数为103.4,上涨3.4%。

二、农业农林牧渔业总产值54.43亿元,增长14.7%。

其中,种植业产值42.55亿元,增长16.3%;林业产值0.63亿元,增长22.7%;畜牧业产值9.12亿元,增长6.9%;农林牧渔服务业产值2.1亿元,增长46.1%。

“十一五”期间农林牧渔业总产值年均增长10.8%。

农作物总播种面积180.57万亩,增长9.5%。

其中,粮食播种面积76.71万亩,增长5.7%,总产量53.68万吨,比上年增长14.4%;棉花播种面积66.34万亩,增长22.3%,皮棉总产9.44万吨,增长24.3%;油料播种面积14.33万亩,下降18.9%,总产2.72万吨,下降17.9%;甜菜播种面积4.81万亩,增长3.6%,总产18.71万吨,下降2.2%;枸杞播种面积10.75万亩,增长10.0%,总产1.23万吨,增长7.9%。

博尔塔拉蒙古自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011年1月26日自治州第十二届人大四次会议通过)序言“十二五”时期(2011—2015年)是自治州全面贯彻落实中央新疆工作座谈会精神、促进跨越式发展和长治久安的重要时期,是实现全面小康社会承前启后的关键阶段。

编制并实施好自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划,对于深入贯彻落实科学发展观,积极适应国内外发展环境新变化,妥善应对发展新挑战,积极抢抓发展新机遇,全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化建设具有十分重要的意义。

“十一五”时期,在自治区党委、人民政府的正确领导下,自治州党委、人民政府团结带领全州各族人民,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面落实党的十七大及十七届三中、四中、五中全会精神和中央关于新疆工作的一系列重大政策措施,牢牢把握改革发展稳定大局,紧紧抓住发展机遇,努力克服国际金融危机、乌鲁木齐“7.5”事件和各种自然灾害的不利影响,认真解决发展和改革中出现的各种矛盾和问题,开拓创新,锐意进取,取得了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的新成就,全面完成了“十一五”规划确定的主要目标任务。

综合经济实力明显增强。

2010年全州国内生产总值达到126亿元,五年年均增长11.3%,其中,地方国内生产总值99亿元,年均增长11.3%。

全州人均国内生产总值26250元,年均增长11.1%。

地方财政一般预算收入6.3亿元,年均增长21.8%(剔除国家边贸税收政策调整因素)。

社会消费品零售总额18.3亿元,年均增长15.5%。

三次产业比重由“十五”末的24:13:63调整到“十一五”末的31:20:49。

现代产业体系建设加快推进。

农业基础地位进一步巩固,六大主导产业和特色产业发展水平不断得到提升,农业结构调整取得实效,进一步推动了农业产业化进程。

2010年,第一产业增加值达到31亿元,年均增长8.6%。

民族团结测试卷一、填空1、公元前( 60 )年,汉朝设置了西域(都护府),行使对西域的管辖,新疆正式纳入(中国)的版图,成为祖国不可分割的一部分。

2、“丝绸之路”是指西汉张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经(甘肃)、(新疆)到(中亚)、(西亚),并联接地中海各国的陆上通道。

3、新疆享有“(民族橱窗、(歌舞之乡、瓜果之乡))”之美誉,是中国(民族风情)最浓郁,(地域特色)最浓厚的地区之一。

4、新疆自(汉代)起就是中国的领土,(1884 )年,新疆正式省。

清朝政府任命(刘锦棠)为新疆省巡抚。

5、“丝绸之路“将西域的(胡麻)、(核桃)、(石榴)、(大蒜)、(葡萄)、(苜蓿)等多种农作物传入内地。

内地(农耕)、(水利)、(手工业)等先进的技术,也传到了西域。

6、新疆是多民族聚居的地域,生活着( 55 )个民族,其中主要有(汉)、(维)、(回)、(蒙)、(哈萨克)、(俄罗斯)等( 13)个民族。

各名族人民由于地理、气候、经济、文化等因素,形成了特点鲜明的风俗习惯及文化特点:别具风味的饮食有(烤肉)、(馕)、(抓饭)、(马肠子);著名的土特产有(葡萄干)、(哈密瓜)、(库尔勒香梨)、(薄皮核桃);在2005年,《十二木卡姆》被联合国列入世界非物质文化遗产名录。

7、随着“西部大开发”战略的实施,中央和内地个省市不断加大对新疆的扶持和帮助,为让少数民族学生能够接受跟高水平的基础教育,从( 2000 )年起,在全国经济发达省市开设“(新疆高中班)”,新疆也开办了“(区内初中班)”。

8、新疆地处伟大祖国的(西北部),是我国(面积最大的)的一个省区,古时候称“(西域)”。

9、(古尔邦节)、(肉孜节)是维吾尔族、哈萨克族、回族、乌孜别克族等民族共同短文节日,(那达慕大会)是蒙古族一年一度的传统节日。

(奴鲁孜节)是维吾尔、哈萨克等民族的传统节日。

10、崇尚科学,不信神灵,不参加宗教活动。

学生不得参与(宗教活动),不得(到经文学校)、(唱诗班),不(读诵诗),不(封斋、佩戴宗教标志)。

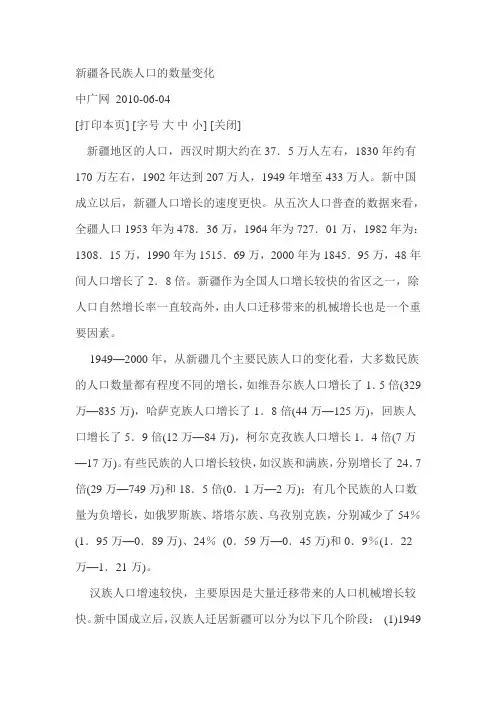

新疆各民族人口的数量变化中广网2010-06-04[打印本页] [字号大中小] [关闭]新疆地区的人口,西汉时期大约在37.5万人左右,1830年约有170万左右,1902年达到207万人,1949年增至433万人。

新中国成立以后,新疆人口增长的速度更快。

从五次人口普查的数据来看,全疆人口1953年为478.36万,1964年为727.01万,1982年为:1308.15万,1990年为1515.69万,2000年为1845.95万,48年间人口增长了2.8倍。

新疆作为全国人口增长较快的省区之一,除人口自然增长率一直较高外,由人口迁移带来的机械增长也是一个重要因素。

1949—2000年,从新疆几个主要民族人口的变化看,大多数民族的人口数量都有程度不同的增长,如维吾尔族人口增长了1.5倍(329万—835万),哈萨克族人口增长了1.8倍(44万—125万),回族人口增长了5.9倍(12万—84万),柯尔克孜族人口增长1.4倍(7万—17万)。

有些民族的人口增长较快,如汉族和满族,分别增长了24.7倍(29万—749万)和18.5倍(0.1万—2万);有几个民族的人口数量为负增长,如俄罗斯族、塔塔尔族、乌孜别克族,分别减少了54%(1.95万—0.89万)、24%(0.59万—0.45万)和0.9%(1.22万—1.21万)。

汉族人口增速较快,主要原因是大量迁移带来的人口机械增长较快。

新中国成立后,汉族人迁居新疆可以分为以下几个阶段:(1)1949年至20世纪70年代末,大量汉族人口迁入,包括有组织的规模迁徙和自发迁徙两种形式。

有计划大规模迁移进疆的活动主要发生在20世纪60年代中期以前。

主要的迁徙活动有:1950年进驻新疆的解放军官兵11万人,创办军垦农场、兴办现代化工矿企业,后来复员转业到生产建设兵团和地方工作;1959—1961年新疆维吾尔自治区人民政府共安排内地25.5万青年及其家属5.8万余人参加新疆建设;从1959年到20世纪60年代末,自由迁徙新疆的人口在百余万人以上,主要是来自河南、四川、甘肃、安徽、湖南、山东、江苏、陕西、青海等省的灾民。

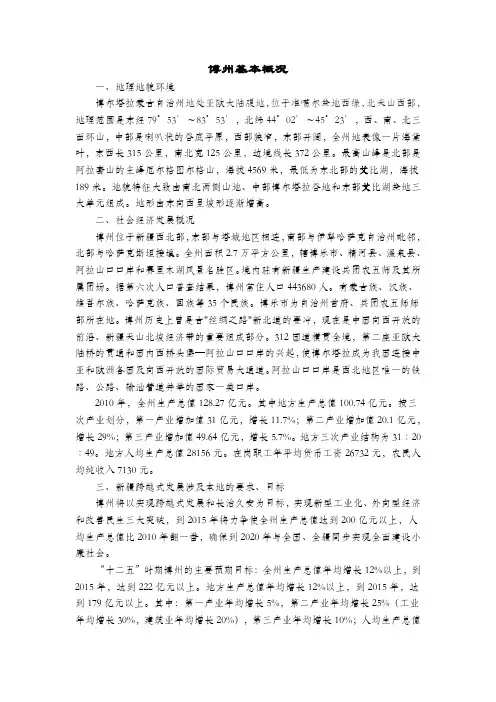

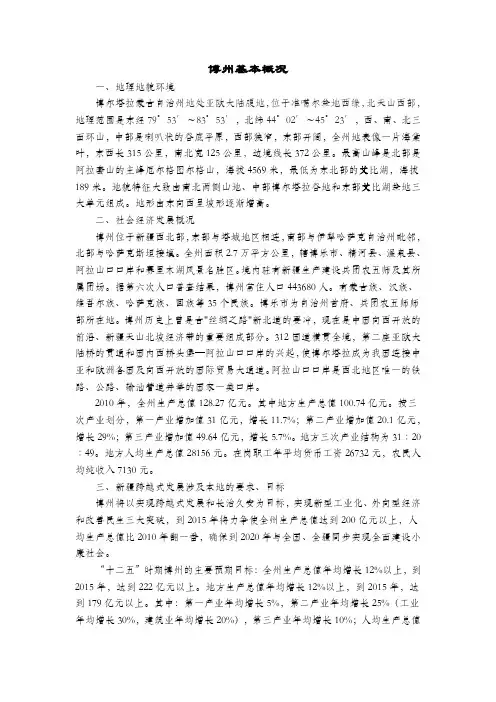

博州基本概况一、地理地貌环境博尔塔拉蒙古自治州地处亚欧大陆腹地,位于准噶尔盆地西缘,北天山西部,地理范围是东经79°53′~83°53′,北纬44°02′~45°23′,西、南、北三面环山,中部是喇叭状的谷底平原,西部狭窄,东部开阔,全州地表像一片海棠叶,东西长315公里,南北宽125公里,边境线长372公里。

最高山峰是北部是阿拉套山的主峰厄尔格图尔格山,海拔4569米,最低为东北部的艾比湖,海拔189米。

地貌特征大致由南北两侧山地、中部博尔塔拉谷地和东部艾比湖盆地三大单元组成。

地形由东向西呈坡形逐渐增高。

二、社会经济发展概况博州位于新疆西北部,东部与塔城地区相连,南部与伊犁哈萨克自治州毗邻,北部与哈萨克斯坦接壤。

全州面积2.7万平方公里,辖博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口口岸和赛里木湖风景名胜区。

境内驻有新疆生产建设兵团农五师及其所属团场。

据第六次人口普查结果,博州常住人口443680人。

有蒙古族、汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族等35个民族。

博乐市为自治州首府、兵团农五师师部所在地。

博州历史上曾是古"丝绸之路"新北道的要冲,现在是中国向西开放的前沿、新疆天山北坡经济带的重要组成部分。

312国道横贯全境,第二座亚欧大陆桥的贯通和国内西桥头堡—阿拉山口口岸的兴起,使博尔塔拉成为我国连接中亚和欧洲各国及向西开放的国际贸易大通道。

阿拉山口口岸是西北地区唯一的铁路、公路、输油管道并举的国家一类口岸。

2010年,全州生产总值128.27亿元。

其中地方生产总值100.74亿元。

按三次产业划分,第一产业增加值31亿元,增长11.7%;第二产业增加值20.1亿元,增长29%;第三产业增加值49.64亿元,增长5.7%。

地方三次产业结构为31︰20︰49。

地方人均生产总值28156元。

在岗职工年平均货币工资26732元,农民人均纯收入7130元。

三、新疆跨越式发展涉及本地的要求、目标博州将以实现跨越式发展和长治久安为目标,实现新型工业化、外向型经济和改善民生三大突破,到2015年将力争使全州生产总值达到200亿元以上,人均生产总值比2010年翻一番,确保到2020年与全国、全疆同步实现全面建设小康社会。

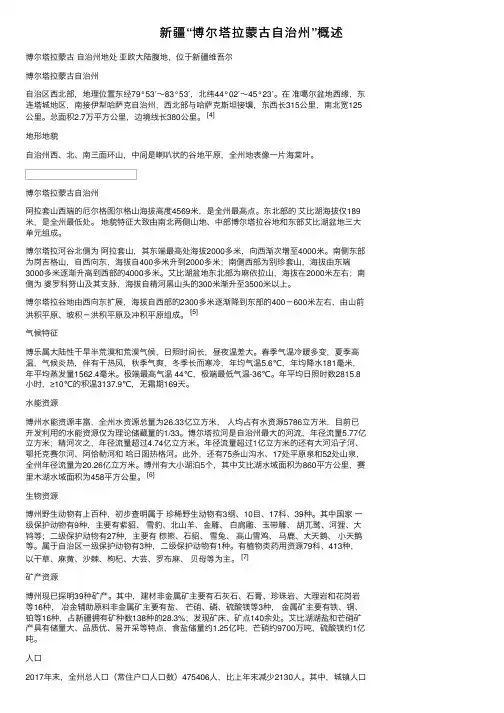

新疆“博尔塔拉蒙古⾃治州”概述博尔塔拉蒙古⾃治州地处亚欧⼤陆腹地,位于新疆维吾尔博尔塔拉蒙古⾃治州⾃治区西北部,地理位置东经79°53′~83°53′,北纬44°02′~45°23′。

在准噶尔盆地西缘,东连塔城地区,南接伊犁哈萨克⾃治州,西北部与哈萨克斯坦接壤,东西长315公⾥,南北宽125公⾥。

总⾯积2.7万平⽅公⾥,边境线长380公⾥。

[4]地形地貌⾃治州西、北、南三⾯环⼭,中间是喇叭状的⾕地平原,全州地表像⼀⽚海棠叶。

博尔塔拉蒙古⾃治州阿拉套⼭西端的厄尔格图尔格⼭海拔⾼度4569⽶,是全州最⾼点。

东北部的艾⽐湖海拔仅189⽶,是全州最低处。

地貌特征⼤致由南北两侧⼭地、中部博尔塔拉⾕地和东部艾⽐湖盆地三⼤单元组成。

博尔塔拉河⾕北侧为阿拉套⼭,其东端最⾼处海拔2000多⽶,向西渐次增⾄4000⽶。

南侧东部为岗吉格⼭,⾃西向东,海拔⾃400多⽶升到2000多⽶;南侧西部为别珍套⼭,海拔由东端3000多⽶逐渐升⾼到西部的4000多⽶。

艾⽐湖盆地东北部为⿇依拉⼭,海拔在2000⽶左右;南侧为婆罗科努⼭及其⽀脉,海拔⾃精河⿊⼭头的300⽶渐升⾄3500⽶以上。

博尔塔拉⾕地由西向东扩展,海拔⾃西部的2300多⽶逐渐降到东部的400-600⽶左右,由⼭前洪积平原、坡积-洪积平原及冲积平原组成。

[5]⽓候特征博乐属⼤陆性⼲旱半荒漠和荒漠⽓候,⽇照时间长,昼夜温差⼤。

春季⽓温冷暖多变,夏季⾼温,⽓候炎热,伴有⼲热风,秋季⽓爽,冬季长⽽寒冷,年均⽓温5.6℃,年均降⽔181毫⽶,年平均蒸发量1562.4毫⽶。

极端最⾼⽓温 44℃,极端最低⽓温-36℃。

年平均⽇照时数2815.8⼩时,≥10℃的积温3137.9℃,⽆霜期169天。

⽔能资源博州⽔能资源丰富,全州⽔资源总量为26.33亿⽴⽅⽶,⼈均占有⽔资源5786⽴⽅⽶,⽬前已开发利⽤的⽔能资源仅为理论储藏量的1/33。

博尔塔拉河是⾃治州最⼤的河流,年径流量5.77亿⽴⽅⽶;精河次之,年径流量超过4.74亿⽴⽅⽶。

Northwestpopulation2008年第6期第29卷西北人口生育水平是人口自然变动的三个衡量指标之一,它决定着人们生育的强度、密度,因而成为决定人口再生产类型的主要因素。

同时,生育水平和出生水平一起决定着人口自然变动的起点,是研究人口自然变动演变过程的关键。

新疆维吾尔自治区处于祖国的西北边陲,由于特殊的民族构成和地域构成,生育水平具有独特的规律。

一、总和生育率的演变过程及地区间分布特征总和生育率是指若同期出生的妇女按照某一年的分年龄生育率度过整个育龄期,平均每名妇女终身生育的孩子数。

由于不受年龄结构的影响,总和生育率成为学者们衡量一个地区生育水平的最综合指标。

1.总和生育率的演变过程由于历史数据的缺乏,我们只整理到解放后至1990年总和生育率的数据,通过观察我们发现,全国总和生育率的历史变化具有鲜明的时代烙印和阶段特性。

按照水平的高低可以分为五个阶段。

第一阶段:1950—1958年,高水平稳定期。

这一时期正值全国解放初期,由于经济水平较低,人们的生育观念比较落后,很多少数民族集中居住的地区正由封建社会向社会主义社会转型,因而仍保留着原始的多生乱生现象,全国总和生育率水平居高不下,始终稳定在6的水平。

第二阶段:1959—1961年,显著下降期。

我国的三年自然灾害时期,广大地区普遍存在粮食短缺问题,特别是农村地区出现了食不裹腹,饿死人的现象,人们的生活水平严重倒退,出生人口迅速减少,总和生育率迅速下降,1961年时只有解放初期的一半。

第三阶段:60年代,生育高峰期。

灾难过后,政府及时采取措施恢复了生产,人们的生活也逐渐稳定。

随之而来的补偿性生育高潮使总和生育率持续地大幅度提高,这种状况持续了近十年。

第四阶段:70年代,持续下降期。

一轮生育高潮过后,人口总量逐渐趋于饱和,新增人口开始减少,总和生育率也由不正常的高水平开始回落。

60年代末期时,总和生育率为5.8,到70年代末期时只有2.7。

第五阶段:80年代,低水平稳定期。

博州基本概况一、地理地貌环境博尔塔拉蒙古自治州地处亚欧大陆腹地,位于准噶尔盆地西缘,北天山西部,地理范围是东经79°53′~83°53′,北纬44°02′~45°23′,西、南、北三面环山,中部是喇叭状的谷底平原,西部狭窄,东部开阔,全州地表像一片海棠叶,东西长315公里,南北宽125公里,边境线长372公里。

最高山峰是北部是阿拉套山的主峰厄尔格图尔格山,海拔4569米,最低为东北部的艾比湖,海拔189米。

地貌特征大致由南北两侧山地、中部博尔塔拉谷地和东部艾比湖盆地三大单元组成。

地形由东向西呈坡形逐渐增高。

二、社会经济发展概况博州位于新疆西北部,东部与塔城地区相连,南部与伊犁哈萨克自治州毗邻,北部与哈萨克斯坦接壤。

全州面积2.7万平方公里,辖博乐市、精河县、温泉县、阿拉山口口岸和赛里木湖风景名胜区。

境内驻有新疆生产建设兵团农五师及其所属团场。

据第六次人口普查结果,博州常住人口443680人。

有蒙古族、汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族等35个民族。

博乐市为自治州首府、兵团农五师师部所在地。

博州历史上曾是古"丝绸之路"新北道的要冲,现在是中国向西开放的前沿、新疆天山北坡经济带的重要组成部分。

312国道横贯全境,第二座亚欧大陆桥的贯通和国内西桥头堡—阿拉山口口岸的兴起,使博尔塔拉成为我国连接中亚和欧洲各国及向西开放的国际贸易大通道。

阿拉山口口岸是西北地区唯一的铁路、公路、输油管道并举的国家一类口岸。

2010年,全州生产总值128.27亿元。

其中地方生产总值100.74亿元。

按三次产业划分,第一产业增加值31亿元,增长11.7%;第二产业增加值20.1亿元,增长29%;第三产业增加值49.64亿元,增长5.7%。

地方三次产业结构为31︰20︰49。

地方人均生产总值28156元。

在岗职工年平均货币工资26732元,农民人均纯收入7130元。

三、新疆跨越式发展涉及本地的要求、目标博州将以实现跨越式发展和长治久安为目标,实现新型工业化、外向型经济和改善民生三大突破,到2015年将力争使全州生产总值达到200亿元以上,人均生产总值比2010年翻一番,确保到2020年与全国、全疆同步实现全面建设小康社会。

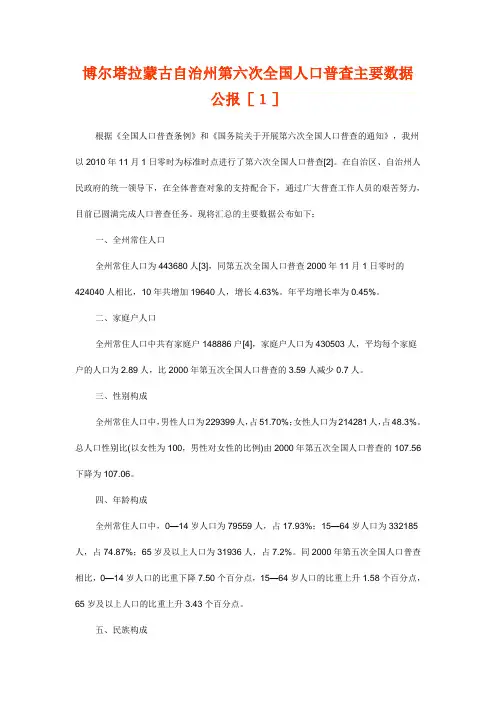

博尔塔拉蒙古自治州第六次全国人口普查主要数据公报[1]根据《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》,我州以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查[2]。

在自治区、自治州人民政府的统一领导下,在全体普查对象的支持配合下,通过广大普查工作人员的艰苦努力,目前已圆满完成人口普查任务。

现将汇总的主要数据公布如下:一、全州常住人口全州常住人口为443680人[3],同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的424040人相比,10年共增加19640人,增长4.63%。

年平均增长率为0.45%。

二、家庭户人口全州常住人口中共有家庭户148886户[4],家庭户人口为430503人,平均每个家庭户的人口为2.89人,比2000年第五次全国人口普查的3.59人减少0.7人。

三、性别构成全州常住人口中,男性人口为229399人,占51.70%;女性人口为214281人,占48.3%。

总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的107.56下降为107.06。

四、年龄构成全州常住人口中,0—14岁人口为79559人,占17.93%;15—64岁人口为332185人,占74.87%;65岁及以上人口为31936人,占7.2%。

同2000年第五次全国人口普查相比,0—14岁人口的比重下降7.50个百分点,15—64岁人口的比重上升1.58个百分点,65岁及以上人口的比重上升3.43个百分点。

五、民族构成全州人口中,汉族人口288220人,占总人口的64.96%,各少数民族人口155460人,占总人口的35.04%。

与2000年第五次全国人口普查相比,汉族人口增加3305人,增长了1.16%;各少数民族人口增加了16335人,增长了11.74%。

六、各种受教育程度人口全州常住人口中,具有大学(指大专以上)程度的人口为50193人;具有高中(含中专)程度的人口为62962人;具有初中程度的人口为160221人;具有小学程度的人口为124111人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。

中国的少数民族自治州一:简介自治州,中华人民共和国的一种地级行政区,是在中国少数民族聚居地区建立的民族自治地方,地位介于省与县之间,按照中华人民共和国宪法的规定,民族自治地方享受较高的自我管理权利。

设人民代表大会和人民政府。

截止到2016年,中国大陆共有30个自治州。

二:基本信息表示治州三:详细介绍1 . 延边朝鲜族自治州(吉林)延边朝鲜族自治州位于吉林省,地处中俄朝三国交界,东与俄罗斯接壤,南隔图们江与朝鲜毗邻,濒临日本海,面积4.35万平方公里。

延边州总边境线长达768.5公里,其中中朝522.5公里,中俄246公里。

有5个边境县市,18个边境乡镇,10处对外开放口岸。

1952年9月3日,延边朝鲜民族自治区正式成立。

1955年12月20日召开的延边朝鲜族自治州第一届人民代表大会第二次会议,将延边朝鲜民族自治区改称为延边朝鲜族自治州 。

延边州辖延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙6市和汪清、安图2县,州府延吉市。

2010年末,全州常住人口227.16万,有朝鲜族、汉族、满族、回族等民族。

延边自然生态保存完好,长白山作为中国十大名山之一,气势雄伟,风光奇特,景色宜人,是闻名中外的旅游胜地;“鸡鸣闻三国、犬吠惊三疆”的独特边境风貌,更是令人流连忘返。

2 . 恩施土家族苗族自治州(湖北)恩施土家族苗族自治州位于湖北省西南部,面积2.41万平方公里。

1983年8月19日,国务院批准撤销恩施地区行政公署,成立鄂西土家族苗族自治州。

1993年4月4日,国务院以国函【1993】36号文批复同意将鄂西土家族苗族自治州更名为恩施土家族苗族自治州。

恩施州辖恩施、利川2市和巴东、来凤、咸丰、建始、鹤峰、宣恩6个县,州府恩施市。

2010年末,全州常住人口为329.03万人,主要有土家族、苗族、汉族等民族。

恩施州是一个神奇美丽的地方,是世界优秀民歌《龙船调》的故乡。

这里有“古人类文化”,“巴文化”,“抗战文化”,“红色文化”;有精美绝伦的土家织锦西兰卡普;有中国南方杆栏式建筑经典土家吊脚楼;有亚洲第一洞“腾龙洞”;有可与美国科罗拉多大峡谷媲美的“恩施大峡谷”;有全国罕见、一线串珠的国家级自然保护区星斗山、七姊妹山和国家森林公园坪坝营。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府关于印发《博尔塔拉蒙古自治州畜牧业“十四五”发展规划》的通知文章属性•【制定机关】博尔塔拉蒙古自治州人民政府•【公布日期】2022.03.07•【字号】博州政发〔2022〕13号•【施行日期】2022.03.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】畜牧业正文博尔塔拉蒙古自治州人民政府关于印发《博尔塔拉蒙古自治州畜牧业“十四五”发展规划》的通知博州政发〔2022〕13号各县市人民政府,各综保区、景区、工业园区管委会,州人民政府各部门、各直属机构:《博尔塔拉蒙古自治州畜牧业“十四五”发展规划》已经自治州第十五届人民政府第2次常务会议研究同意,现印发你们,请认真贯彻落实。

2022年3月7日博尔塔拉蒙古自治州畜牧业“十四五”发展规划畜牧业是博州的传统基础产业和特色优势产业,是博州农业农村经济的重要支柱,也是博州全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的核心产业。

“十四五”时期是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、开启农业农村现代化新征程的重要五年,也是推进博州畜牧业提质增效、实现高质量发展的关键五年。

为深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标,按照自治州党委“团结稳州、生态立州、口岸强州、旅游兴州”战略部署,对标“一年打基础、两年见成效、三年上台阶、五年大变化”目标要求,不断提升我州畜产品供给保障能力,提高畜牧业质量效益和竞争力,根据《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》《自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于促进自治州畜牧业高质量发展的实施方案》,编制本规划。

一、“十三五”发展成效“十三五”期间,全州上下紧紧围绕新疆工作总目标,坚持农业农村优先发展总方针,不断深化畜牧业供给侧结构性改革,多措并举大力推进畜禽生产提质增效上水平,畜牧业实现了平稳健康发展。

2010年第4期第31卷新疆地处我国西部边陲,人口相对稀少而能源资源丰富,建国以来,国家计划移民和自发移民频繁,1949-2005年间人口累计净迁移量占同期人口增加总量的25.53%,累积净迁入人口402.58万人,是全国人口迁移最大的省区之一。

大量的人口迁移,极大地改变了新疆的人口规模、人口分布以及人口结构,同时也对新疆社会、经济、生态环境等方面产生了深刻影响。

本文分析了建国以来新疆与内地其他省份间的人口迁移情况,其结果可为新疆未来人口迁移政策的制定提供决策依据。

一、新疆人口迁移的时间变化特征新疆是我国相对偏远封闭的省区,人口的机械变动主要表现为与内地其他省份的人口交流,主要包括国家有计划的迁移和人口的自发迁移。

在计划经济时期,人口的迁移主要以有组织、有计划的迁移为主,自由流动人员所占比重较小。

随着市场经济体制的建立以及户籍和人事制度的改革,人口迁移以自由流动为主[1]。

1.计划经济时期人口迁移(1949-1980年)这个时期新疆人口整体表现为人口大规模的迁入,且以国家有计划有组织的人口迁移为主,有两个迁入高峰期和一个短期的迁出高峰(见图1)。

(1)1949—1960年为新疆人口迁入的第一个高峰阶段,迁入新疆的人口达187.72万人,占12年间净增人口总量的67.84%,年均净迁入人口15.64万人。

这一时期,新中国刚刚成立,作为农业落后工业几无基础的新疆,社会发展急需大批劳动力,国家鼓励其他省份人员自愿来疆以及实行部队官兵集体转业等多种形式,从其他省份组织大批青壮年移居新疆。

该阶段迁入量一直较高,在1959年达到人口净迁移的最高峰,年净迁入人口51.12万人,净迁移率高达83.03‰。

(2)1961—1963年是新疆人口迁出的第一个高峰期。

1961年新疆依据国家政策,关、停了大批企业,其他企业和单位也实行简员,对于这一部分劳动力,或劝其返回原籍,或下放农村。

致使1962年成建国以来新疆人口的省际迁移状况分析汪学华a ,刘月兰b ,唐湘玲b(石河子大学a.新疆屯垦与文化研究院;b.师范学院,新疆石河子832000)摘要:新疆人口总数中,省际迁移人口占有重要的地位。