非物质文化遗产概论

- 格式:ppt

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:2

非物质文化遗产保护概论一、定义1、什么是非物质文化遗产遗产:是指前人留下的,有价值有意义的东西。

文化遗产:从历史、艺术或科学角度看,具有突出的普遍价值的有形文化遗产和无形文化遗产。

其中无形文化遗产就是我们所说的非物质文化遗产。

非物质文化遗产:前人留下的,具有历史、艺术、科学价值的文化表现形式和文化空间。

非物质文化遗产就是我们老祖宗留下来的有价值的、无形的、现已濒临失传的技艺及习俗。

2、非物质文化遗产的特点是什么?它有以下几个特点:一、必须是"老祖宗留下来的"。

非物质文化文化必须是我们"老祖宗留下来的",它应该同时具备三个特点,即传承性、口头性和可塑性,后两个特点是由传承性衍生出来的。

1.传承性所谓传承性,就是指非物质文化遗产具有被人类以集体、群体或个体方式一代接一代享用、继承或发展的性质。

非物质文化遗产大多没有具体的创造者,即使有,也是后人对前辈已有技艺或习俗的加工和创新。

我国古代四大发明,可以说是我国非物质文化遗产的代表,它们均是我国古代劳动人民在长期生活实践和探索中才形成的。

指南针的发明是我国劳动人民在长期的实践中对物体磁性认识的结果,由于生产劳动,人们接触了磁铁矿,开始了对磁性质的了解,人们首先发现了磁石引铁的性质。

后来又发现了磁石的指向性,经过多方的实验和研究,终于发明了可以实用的指南针;火药则是秦汉时期炼丹家用硫黄、硝石等物炼丹,从偶然发生爆炸的现象中得到启示,再经过多次实践,找到了火药的配方的;而造纸术的发明者虽冠以蔡伦,但他决非首创者,他是在总结前人制造丝织晶的经验的基础上,发明了用树皮、破渔网、破布、麻头等作原料,制造成了适合书写的植物纤维纸,即使与今天的手工造纸,也有一定的区别;同样,毕升也在总结前人的基础上创造了活字印刷。

是不是我们的祖宗留下来的,这是我们判断非物质文化遗产的第一个标准。

2.口头性所谓传承,指的是传授继承,即师传徒承,而师传形式有口头传承和书面传承。

第一章第一节加强非物质文化遗产及其保护的理论意义(1)从历史的角度和非物质文化遗产存在形态来看,非物质文化遗产是一种包含了更多随时代迁延而容易湮灭的文化记忆,更应加以珍视。

(2)2006年6月10日我国首个“文化遗产日”。

此后每年6月的第二个星期六,确立为我国的“文化遗产日”。

(3)20世纪80年代,非物质遗产的概念才开始出现,从那时到现在,仅有1/4世纪的时间。

(4)“非物质文化遗产”概念的产生,无论是在国外还是在国内,历史都非常短暂。

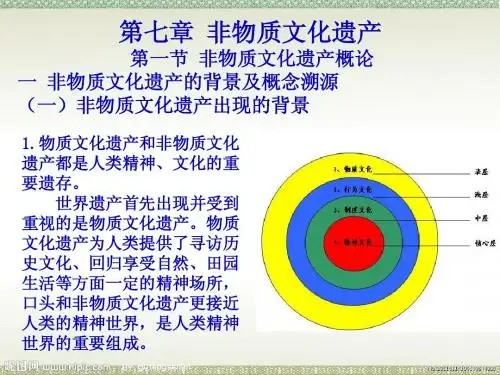

(5)1972年,非物质文化遗产的概念尚未正式提出;非物质文化遗产的保护尚未进入联合国教科文组织相关文件的视野,所以,放在特定历史语境来看,当时所谓的“文化遗产”只能是指文物、建筑群和遗址这一类的物质形态的文化遗产。

(6)物质遗产:Physical Heritage 非物质遗产:Nonphysical Heritage 有形遗产:Tangible Heritage 无形遗产:Intangible Heritage (7)※民间创作(传统民间文化):是指来自某一文化社区的全部制作,这些创作以传统为依据、由某一群体或一些个体所表达并被认为是符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达方式;其准则和价值通过模仿或其他方式口头相传。

它的形式包含:语言、文学、音乐、舞蹈、游戏、神话、礼仪、习惯、手工艺、建筑术及其他艺术。

(8)非物质文化遗产的概念是与“物质文化遗产”相比较、相对应而提出来的,它发端于非物质形态的文化遗产保护本身的实现而迫切的需要,也是为了充实和补充《保护世界文化和自然遗产公约》对于非物质形态的文化遗产保护的遗漏。

(9)在中文中先后使用过“非物质遗产”“无形文化遗产”“口传与非物质遗产”“口头和非物质遗产”“非物质文化遗产遗产”等词语表述形式。

(10)联合国教科文组织对“非物质文化遗产”的定义:指被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

《非物质文化遗产概论教案》一、教学目标1. 知识与技能目标- 学生了解非物质文化遗产的概念、范畴、特点和价值。

- 掌握非物质文化遗产的主要表现形式和分类。

- 能够识别常见的非物质文化遗产项目。

- 培养学生对非物质文化遗产的保护意识和传承责任感。

2. 过程与方法目标- 通过课堂讲授、案例分析、小组讨论、实地考察等多种教学方法,引导学生主动参与学习,提高学生的学习兴趣和自主学习能力。

- 培养学生的观察力、分析力、思考力和表达能力。

3. 情感态度与价值观目标- 激发学生对非物质文化遗产的热爱和尊重之情,增强民族自豪感和文化自信心。

- 培养学生的社会责任感,认识到保护非物质文化遗产的重要性和紧迫性。

- 促进学生树立文化多样性的观念,尊重不同民族和地区的文化传统。

二、教学重难点1. 教学重点- 非物质文化遗产的概念、范畴、特点和价值。

- 非物质文化遗产的主要表现形式和分类。

2. 教学难点- 如何引导学生理解非物质文化遗产的价值和意义。

- 培养学生对非物质文化遗产的保护意识和传承责任感。

三、教学方法1. 课堂讲授法- 系统地讲解非物质文化遗产的相关知识,包括概念、范畴、特点、价值、表现形式和分类等。

- 通过多媒体课件、图片、视瓶等辅助教学手段,增强教学的直观性和趣味性。

2. 案例分析法- 选取典型的非物质文化遗产案例进行分析,引导学生深入思考非物质文化遗产的保护与传承问题。

- 鼓励学生发表自己的观点和看法,培养学生的分析能力和批判性思维。

3. 小组讨论法- 将学生分成小组,围绕非物质文化遗产的相关话题进行讨论,促进学生之间的交流与合作。

- 教师在小组讨论中进行指导和引导,帮助学生解决问题,提高讨论的质量和效果。

4. 实地考察法- 根据教学内容的需要,组织学生进行实地考察,参观非物质文化遗产项目的现场,亲身感受非物质文化遗产的魅力。

- 在实地考察中,引导学生观察、记录、思考,提高学生的实践能力和综合素养。

四、教学过程(一)导入(5 分钟)通过播放一段精彩的非物质文化遗产表演视瓶或展示一些精美的非物质文化遗产实物,引起学生的兴趣和关注,导入本节课的主题——非物质文化遗产概论。

.非物质文化遗产概论文化空间:“定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所,兼具空间性和时间性。

非物质文化遗产:指被各社区、群体,有时为个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。

传承主体:指某一项非物质文化遗产的优秀传承人或传承群体,即代表某项遗产深厚的民族民间文化传统,掌握着具有重大价值的可以延续和发展某项非物质文化遗产的技艺、技术、本领,并且具有最高水准层次的个人或群体。

文化自觉:文化自觉的要义是民族意识,任何民族都应该有一个清醒的自我。

一旦丧失其结果必然是被异族同化。

文化自觉就是指某一文化圈内的民众从意识上对自己的文化价值的肯定和自我珍视。

如何培养文化自觉:非物质文化遗产是鲜活的文化,是文化活化石,是原生态的文化基因,对其进行保护、发展有助于在全社会形成文化自觉,这样既有利于文化的传承、延续,又有利于文化生态的规划、建设。

1.迫切需要推进社会主义核心价值体系建设;2.加强公民道德建设刻不容缓;3.创作生产更多无愧于历史、无愧于时代、无愧于人民的优秀作品。

不断努力推进文化事业发展和解放文化生产力来满足人民群众多层次的精神需求。

4.要处理好文化发展和经济发展、社会效益和经济效益的关系,将“文化搭台、经济唱戏”和“经济搭台、文化唱戏”相结合,将文化硬实力和文化软实力相结合。

5.培养全社会的文化自觉,最重要的是将宏观的理论建构与微观的生活世界相统一。

文化生态保护区:是将非物质文化遗产的原状地保存在其所属区域及环境中,便众多原生态的民族民间文化的“活文化”得到整体性保护,这标志着中国文化遗产保护开始进入整体性,活态性,保护的新阶段。

民间文学:广大劳动人民的语言艺术──人民的口头创作。

这种文学﹐包括散文的神话﹑民间传说﹑民间故事﹐韵文的歌谣﹑长篇叙事诗以及小戏﹑说唱文学﹑谚语﹑谜语等体裁的民间作品。

物质文化遗产与非物质文化遗产的主要区别:①物质文化遗产强调了遗产的物质存在形态、静态性、不可再生和不可传承性,保护也主要着眼于对其损坏的修复和现状的维护;②非物质文化遗产是活态的遗产,注重的是可传承性(特别是技能、技术和知识的传承),突出了人的因素、人的创造性和人的主体地位。

《非物质文化遗产概论》习题与答案(解答仅供参考)一、名词解释:1. 非物质文化遗产:非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的、与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统和表述、表演艺术、社会习俗、节庆活动、传统知识和技能等。

2. 传承人:在非物质文化遗产保护中,传承人是指掌握并传承某项非物质文化遗产知识和技艺的人,他们是非物质文化遗产的重要载体和传播者。

3. 田野调查:田野调查是社会科学和人类学研究中的一种重要方法,主要通过实地观察、访谈、参与等方式,对某一社区、群体或文化现象进行深入研究。

4. 非遗名录:非遗名录是指由各国政府或国际组织编制的非物质文化遗产清单,旨在记录、保护和传承具有重要文化价值的非物质文化遗产。

5. 文化空间:文化空间是指特定的地理区域或场所,其中包含了丰富的文化元素和象征意义,是人们进行文化活动和传承非物质文化遗产的重要场所。

二、填空题:1. 非物质文化遗产主要包括________、________、________、________和________五类。

答案:口头传统和表述、表演艺术、社会习俗、节庆活动、传统知识和技能。

2. 我国的非物质文化遗产保护工作始于________年。

答案:2004年3. 非物质文化遗产的保护应遵循________、________、________的原则。

答案:真实性、完整性、可持续性4. 非物质文化遗产的传承方式主要有________和________两种。

答案:口传心授、实践传承5. ________是非物质文化遗产保护的重要手段之一。

答案:数字化保护三、单项选择题:1. 下列哪一项不属于非物质文化遗产?A. 昆曲B. 京剧C. 瓷器D. 中医针灸答案:C. 瓷器2. 非物质文化遗产的保护主体是谁?A. 政府B. 学校C. 社区D. 个人答案:A. 政府3. 下列哪种非物质文化遗产属于口头传统和表述类别?A. 剪纸B. 竹编C. 舞狮D. 民间故事答案:D. 民间故事4. 非物质文化遗产的保护目标是什么?A. 维护社会稳定B. 推动经济发展C. 传承和弘扬民族文化D. 提高人民生活水平答案:C. 传承和弘扬民族文化5. 下列哪个国家的非物质文化遗产数量最多?A. 中国B. 日本C. 韩国D. 法国答案:A. 中国四、多项选择题:1. 下列哪些是非物质文化遗产保护的方法?A. 口传心授B. 实践传承C. 数字化保护D. 制定法律法规答案:A、B、C、D2. 下列哪些是我国的非物质文化遗产?A. 京剧B. 茶艺C. 端午节D. 春节答案:A、B、C、D3. 非物质文化遗产的保护需要考虑哪些因素?A. 真实性B. 完整性C. 可持续性D. 创新性答案:A、B、C4. 下列哪些是非物质文化遗产的特征?A. 非物质性B. 世代相传C. 地域性D. 活态性答案:A、B、C、D5. 下列哪些是非物质文化遗产传承人的职责?A. 传承技艺B. 创新发展C. 教育培训D. 参与保护活动答案:A、B、C、D五、判断题:1. 非物质文化遗产只存在于发展中国家。

非物质文化遗产概论(完)详解非物质文化遗产概论文化空间:“定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所,兼具空间性和时间性。

非物质文化遗产:指被各社区、群体,有时为个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。

传承主体:指某一项非物质文化遗产的优秀传承人或传承群体,即代表某项遗产深厚的民族民间文化传统,掌握着具有重大价值的可以延续和发展某项非物质文化遗产的技艺、技术、本领,并且具有最高水准层次的个人或群体。

文化自觉:文化自觉的要义是民族意识,任何民族都应该有一个清醒的自我。

一旦丧失其结果必然是被异族同化。

文化自觉就是指某一文化圈内的民众从意识上对自己的文化价值的肯定和自我珍视。

如何培养文化自觉:非物质文化遗产是鲜活的文化,是文化活化石,是原生态的文化基因,对其进行保护、发展有助于在全社会形成文化自觉,这样既有利于文化的传承、延续,又有利于文化生态的规划、建设。

1.迫切需要推进社会主义核心价值体系建设;2.加强公民道德建设刻不容缓;3.创作生产更多无愧于历史、无愧于时代、无愧于人民的优秀作品。

不断努力推进文化事业发展和解放文化生产力来满足人民群众多层次的精神需求。

4.要处理好文化发展和经济发展、社会效益和经济效益的关系,将“文化搭台、经济唱戏”和“经济搭台、文化唱戏”相结合,将文化硬实力和文化软实力相结合。

5.培养全社会的文化自觉,最重要的是将宏观的理论建构与微观的生活世界相统一。

文化生态保护区:是将非物质文化遗产的原状地保存在其所属区域及环境中,便众多原生态的民族民间文化的“活文化”得到整体性保护,这标志着中国文化遗产保护开始进入整体性,活态性,保护的新阶段。

民间文学:广大劳动人民的语言艺术──人民的口头创作。

这种文学﹐包括散文的神话﹑民间传说﹑民间故事﹐韵文的歌谣﹑长篇叙事诗以及小戏﹑说唱文学﹑谚语﹑谜语等体裁的民间作品。

非物质文化遗产概论简介非物质文化遗产是指传统的、非物质的文化元素,包括口头传统、表演艺术、社会实践、仪式、节日、相关的自然和生活领域的知识与技能,以及与此相关的工具、物品和手工艺品。

非物质文化遗产是人类文化的重要组成部分,具有独特的历史、地域和民族特色。

非物质文化遗产的分类根据《非物质文化遗产保护法》,非物质文化遗产分为以下五类:1.口述和表述的非物质文化遗产:包括语言、文字、口述传统和民族音乐等。

2.表演艺术的非物质文化遗产:包括舞蹈、音乐、民间戏曲、曲艺等。

3.社会实践、仪式和节日的非物质文化遗产:包括婚俗、祭祀仪式、传统节日等。

4.传统手工艺技艺的非物质文化遗产:包括染织技艺、木雕、金属锻造、园林艺术等。

5.传统医药和美食的非物质文化遗产:包括传统药方、手法、健康保健方法,以及传统美食等。

这些分类可以提供保护非物质文化遗产的基础,同时也有助于传承和发展非物质文化遗产。

非物质文化遗产的重要性非物质文化遗产对人类社会的发展和进步具有重要意义。

它们承载着人类的历史、文化和价值观念,是人类文明的瑰宝。

保护和传承非物质文化遗产有助于增强文化多样性,促进不同民族和国家之间的交流与理解。

非物质文化遗产不仅是传统知识和技能的传承,也是社会认同和凝聚力的象征。

它们通过参与、共享和传承的方式,增进了社区、族群和国家的凝聚力,有助于构建和谐的社会关系。

此外,非物质文化遗产还对经济发展具有重要影响。

许多非物质文化遗产与旅游产业、手工艺品销售等相结合,为社区和个人提供了经济收入来源。

因此,保护和传承非物质文化遗产可以激发经济增长,带动就业和扶贫。

非物质文化遗产保护的挑战与策略保护和传承非物质文化遗产面临许多挑战。

首先,全球化和现代化的冲击威胁着传统文化的存续。

城市化和生活方式的改变导致许多年轻人不再感兴趣或不了解传统文化,这使得非物质文化遗产的传承面临困境。

其次,非物质文化遗产的传承需要传统知识和技能的持续发展。

然而,年长的传承人逐渐减少,导致非物质文化遗产的危机。