语文容易混淆的几个概念

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:3

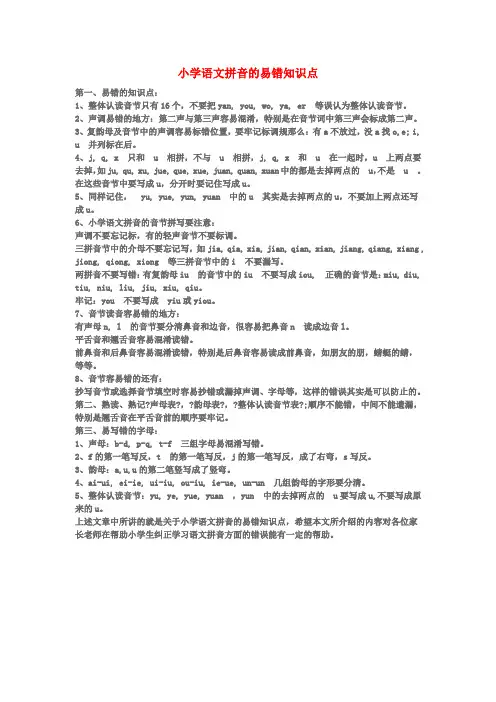

小学语文拼音的易错知识点第一、易错的知识点:1、整体认读音节只有16个,不要把yan, you, wo, ya, er 等误认为整体认读音节。

2、声调易错的地方:第二声与第三声容易混淆,特别是在音节词中第三声会标成第二声。

3、复韵母及音节中的声调容易标错位置,要牢记标调规那么:有a不放过,没a找o,e; i, u 并列标在后。

4、j, q, x 只和u 相拼,不与u 相拼,j, q, x 和u 在一起时,u 上两点要去掉,如ju, qu, xu, jue, que, xue, juan, quan, xuan中的都是去掉两点的u,不是u 。

在这些音节中要写成u,分开时要记住写成u。

5、同样记住,yu, yue, yun, yuan 中的u 其实是去掉两点的u,不要加上两点还写成u。

6、小学语文拼音的音节拼写要注意:声调不要忘记标,有的轻声音节不要标调。

三拼音节中的介母不要忘记写,如jia, qia, xia, jian, qian, xian, jiang, qiang, xiang , jiong, qiong, xiong 等三拼音节中的i 不要漏写。

两拼音不要写错:有复韵母iu 的音节中的iu 不要写成iou, 正确的音节是:miu, diu, tiu, niu, liu, jiu, xiu, qiu。

牢记:you 不要写成yiu或yiou。

7、音节读音容易错的地方:有声母n, l 的音节要分清鼻音和边音,很容易把鼻音n 读成边音l。

平舌音和翘舌音容易混淆读错。

前鼻音和后鼻音容易混淆读错,特别是后鼻音容易读成前鼻音,如朋友的朋,蜻蜓的蜻,等等。

8、音节容易错的还有:抄写音节或选择音节填空时容易抄错或漏掉声调、字母等,这样的错误其实是可以防止的。

第二、熟读、熟记?声母表?,?韵母表?,?整体认读音节表?;顺序不能错,中间不能遗漏,特别是翘舌音在平舌音前的顺序要牢记。

第三、易写错的字母:1、声母:b-d, p-q, t-f 三组字母易混淆写错。

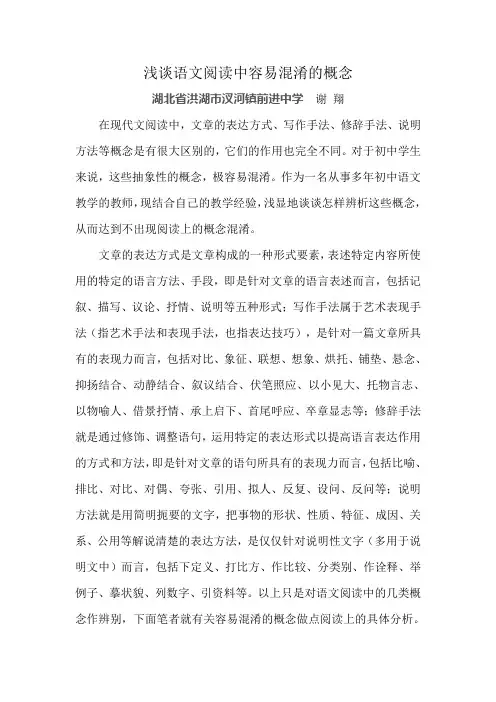

浅谈语文阅读中容易混淆的概念湖北省洪湖市汊河镇前进中学谢翔在现代文阅读中,文章的表达方式、写作手法、修辞手法、说明方法等概念是有很大区别的,它们的作用也完全不同。

对于初中学生来说,这些抽象性的概念,极容易混淆。

作为一名从事多年初中语文教学的教师,现结合自己的教学经验,浅显地谈谈怎样辨析这些概念,从而达到不出现阅读上的概念混淆。

文章的表达方式是文章构成的一种形式要素,表述特定内容所使用的特定的语言方法、手段,即是针对文章的语言表述而言,包括记叙、描写、议论、抒情、说明等五种形式;写作手法属于艺术表现手法(指艺术手法和表现手法,也指表达技巧),是针对一篇文章所具有的表现力而言,包括对比、象征、联想、想象、烘托、铺垫、悬念、抑扬结合、动静结合、叙议结合、伏笔照应、以小见大、托物言志、以物喻人、借景抒情、承上启下、首尾呼应、卒章显志等;修辞手法就是通过修饰、调整语句,运用特定的表达形式以提高语言表达作用的方式和方法,即是针对文章的语句所具有的表现力而言,包括比喻、排比、对比、对偶、夸张、引用、拟人、反复、设问、反问等;说明方法就是用简明扼要的文字,把事物的形状、性质、特征、成因、关系、公用等解说清楚的表达方法,是仅仅针对说明性文字(多用于说明文中)而言,包括下定义、打比方、作比较、分类别、作诠释、举例子、摹状貌、列数字、引资料等。

以上只是对语文阅读中的几类概念作辨别,下面笔者就有关容易混淆的概念做点阅读上的具体分析。

例如《故宫博物院》中有这么一段文字:“在湛蓝的天空下,那金黄色的琉璃瓦重檐屋顶,显得格外辉煌。

殿檐斗拱、额房、梁柱,装饰着青蓝点金和贴金彩画。

正面是12根红色大圆柱,金琐窗,朱漆门,同台基相互衬映,色彩鲜明,雄伟壮丽。

”这篇文章是典型的说明文,如果是从说明方法的角度考查,那就是对太和殿的外观运用了摹状貌的说明方法,介绍了太和殿金碧辉煌而又雄伟壮丽的外形特点;如果是从表达方式的角度考查,那就是对太和殿的外部环境进行了细致地描写。

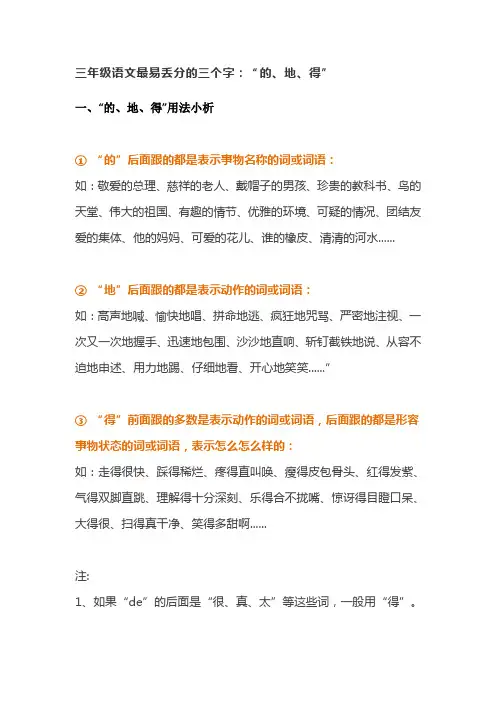

三年级语文最易丢分的三个字:“的、地、得”一、“的、地、得”用法小析①“的”后面跟的都是表示事物名称的词或词语:如:敬爱的总理、慈祥的老人、戴帽子的男孩、珍贵的教科书、鸟的天堂、伟大的祖国、有趣的情节、优雅的环境、可疑的情况、团结友爱的集体、他的妈妈、可爱的花儿、谁的橡皮、清清的河水......②“地”后面跟的都是表示动作的词或词语:如:高声地喊、愉快地唱、拼命地逃、疯狂地咒骂、严密地注视、一次又一次地握手、迅速地包围、沙沙地直响、斩钉截铁地说、从容不迫地申述、用力地踢、仔细地看、开心地笑笑......”③“得”前面跟的多数是表示动作的词或词语,后面跟的都是形容事物状态的词或词语,表示怎么怎么样的:如:走得很快、踩得稀烂、疼得直叫唤、瘦得皮包骨头、红得发紫、气得双脚直跳、理解得十分深刻、乐得合不拢嘴、惊讶得目瞪口呆、大得很、扫得真干净、笑得多甜啊......注:1、如果“de”的后面是“很、真、太”等这些词,一般用“得”。

2、有一种情况,如“他高兴得一蹦三尺高”这句话里,后面的“一蹦三尺高”虽然是表示动作的,但是它是来形容“高兴”的程度的,所以也应该用“得”。

二、例句分析,明确用法这里有一组含有“的”、“地”、“得”的例句如下:1. 蔚蓝色的海洋,波涛汹涌,无边无际。

2. 向日葵在微风中向我们轻轻地点头微笑。

3. 小明在海安儿童公园玩得很开心。

总结如下:1、“的”前面的词语一般用来修饰、限制“的”后面的事物,说明“的”后面的事物怎么样。

结构形式一般为:修饰、限制的词语+的+名词。

2、“地”前面的词语一般用来形容“地”后面的动作,说明“地”后面的动作怎么样。

结构方式一般为:修饰、限制的词语+地+动词。

3、“得”后面的词语一般用来补充说明“得”前面的动作怎么样,结构形式一般为:动词(形容词)+得+补充、说明的词语。

三、“的、地、得”的读音“的、地、得”是现代汉语中高频度使用的三个结构助词,都起着连接作用;它们在普通话中都各自有着各自的不同的读音,但当他们附着在词,短语,句子的前面或后面,表示结构关系或某些附加意义的时候都读轻声“de”,没有语音上的区别。

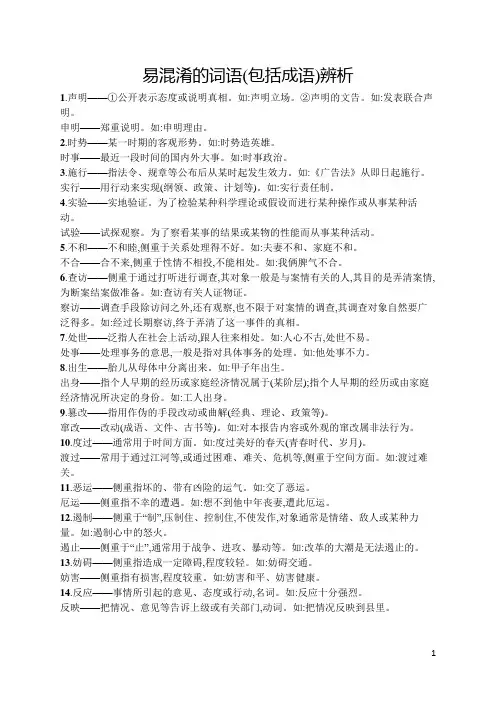

易混淆的词语(包括成语)辨析1.声明——①公开表示态度或说明真相。

如:声明立场。

②声明的文告。

如:发表联合声明。

申明——郑重说明。

如:申明理由。

2.时势——某一时期的客观形势。

如:时势造英雄。

时事——最近一段时间的国内外大事。

如:时事政治。

3.施行——指法令、规章等公布后从某时起发生效力。

如:《广告法》从即日起施行。

实行——用行动来实现(纲领、政策、计划等)。

如:实行责任制。

4.实验——实地验证。

为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。

试验——试探观察。

为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动。

5.不和——不和睦,侧重于关系处理得不好。

如:夫妻不和、家庭不和。

不合——合不来,侧重于性情不相投,不能相处。

如:我俩脾气不合。

6.查访——侧重于通过打听进行调查,其对象一般是与案情有关的人,其目的是弄清案情,为断案结案做准备。

如:查访有关人证物证。

察访——调查手段除访问之外,还有观察,也不限于对案情的调查,其调查对象自然要广泛得多。

如:经过长期察访,终于弄清了这一事件的真相。

7.处世——泛指人在社会上活动,跟人往来相处。

如:人心不古,处世不易。

处事——处理事务的意思,一般是指对具体事务的处理。

如:他处事不力。

8.出生——胎儿从母体中分离出来。

如:甲子年出生。

出身——指个人早期的经历或家庭经济情况属于(某阶层);指个人早期的经历或由家庭经济情况所决定的身份。

如:工人出身。

9.篡改——指用作伪的手段改动或曲解(经典、理论、政策等)。

窜改——改动(成语、文件、古书等)。

如:对本报告内容或外观的窜改属非法行为。

10.度过——通常用于时间方面。

如:度过美好的春天(青春时代、岁月)。

渡过——常用于通过江河等,或通过困难、难关、危机等,侧重于空间方面。

如:渡过难关。

11.恶运——侧重指坏的、带有凶险的运气。

如:交了恶运。

厄运——侧重指不幸的遭遇。

如:想不到他中年丧妻,遭此厄运。

12.遏制——侧重于“制”,压制住、控制住,不使发作,对象通常是情绪、敌人或某种力量。

1、窝里斗:指家庭或团体内部发生争斗和冲突。

2、大水冲了龙王庙:比喻自家人损害自家人的利益。

3、当面鼓对面锣:比喻面对面的谈判或交换意见。

4、养兵千日,用兵一时:原指军人平时受国家培养,一旦国家急需,就要奋力报效。

现也泛指平时长期勤奋训练,在关键的时候就能发挥作用。

5、吊胃口:用好吃的东西引起人的食欲,也比喻让人产生某种欲望或兴趣。

6、东方不亮西方亮:表示尚有选择的空间。

7、一把钥匙开一把锁:比喻对不同情况采取不同的对策。

1、赶鸭子上架:比喻被迫去做不得已的,自己力所不能及的事情。

2、高不成低不就:指在选择事物或选择配偶时,好的得不到,差的又不合心意。

10、一锤子买卖:一次性的交易,多指不法商贩的行为,含贬义。

11、有眼不识泰山:比喻浅陋无知,认不出有地位有能耐的人。

12、宰相肚里能撑船:比喻人有度量,能容忍、原谅别人。

13、台柱子:比喻集体中的骨干。

14、过五关斩六将:比喻曾经值得骄傲的业绩,也比喻克服重重困难。

15、好了伤疤忘了痛:比喻过上了舒心的日子就忘了过去的苦日子。

16、海水不可斗量:比喻评价一个人不能只看表面而加以低估。

17、恨铁不成钢:恨某人不争气,不成材。

18、皇帝的女儿不愁嫁:自恃某一外部条件优越而不思主观努力,用以批评一种因循守旧的思想。

12、会哭的孩子有奶吃:比喻态度强硬,要求强烈的单位或下属能得到更多的照顾。

20、台上三分钟,台下十年功:原指精彩的舞台表演需要长期艰苦的排练,也泛指各方面的成果都要靠艰辛的训练、准备才能取得。

21、听风就是雨:刚听到一点风声就信以为真。

22、挖墙脚:从竞争对手那里弄走人才或抢走生意。

23、乱点鸳鸯谱:形容瞎指挥,胡乱凑合。

24、摸着石头过河:比喻在实践中摸索着前进。

25、跑龙套:比喻在人手下做无关紧要的事,或专做跑腿、服务性工作;或起次要作用,充当配角。

26、七大姑八大姨:泛指各种各样的女性亲戚。

27、人怕出名猪怕壮:人太出名了会招来麻烦,也指人为了保住名位而变得保守。

十大差错分别是:经常混淆的概念是:“祖国”和“新中国”。

2009年是新中国建立60周年,在相关纪念活动和媒体报道中,“祖国60岁生日”频频出现,正确的说法应是“新中国60岁生日”。

“新中国”特指中华人民共和国。

日历上的常见用字错误是:“己醜年”的“醜”。

2009年是农历己丑年,有人以为“丑”的繁体字是“醜”,就在日历中将“己丑年”误为“己醜年”。

容易用错的成语是:首当其冲。

所谓“首当其冲”,义为首先受到冲击,遭遇灾难与不幸,不能理解为“冲锋在前”。

经常误用的量词是:位。

“位”不是一个普通的量词,它含有敬重意味。

但有些媒体却用其表达“一位罪犯”或“一位贪官”。

“位”也不应用于自称。

影视剧中经常写错的人名是:貂蝉,常被写成“貂婵”。

汉代,人们认为“貂”与“蝉”都是美好的事物,因此用来作美女的名字。

引文容易张冠李戴的是:“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

”这句话普遍被误认为是唐代名臣魏征的名言。

其实,这是唐太宗在魏征去世的时候说的。

地方宣传中经常误用的词语是:故里。

现在一些地方为了提高知名度,常号称是某名人的“故里”,理由是该名人曾在当地生活居住,为争夺名人“故里”称号甚至相互对簿公堂。

其实,“故里”指的是故乡、家乡。

住过的地方应称“故地”,住过的居室应称“故居”,都与“故里”无关。

菜单上经常出现的错误的菜名是:宫爆鸡丁。

其实,正确的写法应是“宫保鸡丁”,它的得名和清代丁宝桢有关。

此人曾官封太子少保,被尊称为“丁宫保”。

网络中最容易混淆的字依旧是:“帖”和“贴”。

帖,音tiě,是写有文字的纸片,名词。

贴,音tiē,是把薄片粘到别的物体上,动词。

时政文章中容易出错的词语是:兴亡周期律。

这个词经常被误写为“兴亡周期率”。

“周期律”是一种规律,指事物发展过程中某些特点反复出现。

《咬文嚼字》:100例《高考作文常见错别字》易混字1.哀(唉)声叹气2.按(安)装3.金壁(碧)辉煌4.针贬(砭)5.惨(残)忍6.璀灿(璨)7.检察(查)作业8.为人所不耻(齿)9.一愁(筹)莫展10.精萃(粹)11.看的(得)上眼12.提心掉(吊)胆13.迭(跌)宕起伏14.重迭(叠)15.渡(度)假村16.防犯(范)17.防(妨)碍18.入不付(敷)出19.扶(抚)慰20.一幅(副)对联21.重蹈复(覆)辙22.竹杆(竿)23.卑恭(躬)屈膝24.鬼斧神功(工)25.勾(沟)通信息26.悬梁刺骨(股)27.全神灌(贯)注28.贵(桂)冠29.貌和(合)神离30.迫不急(及)待31.挖墙角(脚)32.不径(胫)而走33.巨(剧)烈34.中恳(肯)35.馈(匮)乏36.兰(蓝)天37.泛烂(滥)成灾38.发楞(愣)39.变本加利(厉)40.再接再励(厉)41.鼎立(力)相助42.权利(力)斗争43.厉(利)害关系44.姐妹俩(两)个45.了(瞭)望46.假期邻(临)近47.另(零)乱48.年令(龄)49.罗(啰)唆50.蛛丝蚂(马)迹51.揭开迷(谜)底52.神密(秘)53.观摹(摩)54.磨(摩)肩接踵55.买那(哪)个好呢56.批(披)露57.水蒸汽(气)58.欠(歉)收59.亲(青)睐60.一肚子委曲(屈)61.鸦鹊(雀)无声62.冰雪熔(融)化63.水乳交溶(融)64.垂头伤(丧)气65.善(擅)自处理66.伸(申)请67.出身(生)在晚上68.寻物启示(事)69.受(授)予奖状70.金榜提(题)名71.品位(味)老师的话72.情况相象(像)73.肖(萧)条74.歪风斜(邪)气75.模形(型)76.反醒(省)77.生活必须(需)品78.弦(旋)律79.眩(炫)耀80.报仇血(雪)恨81.循(徇)私舞弊82.天崖(涯)海角83.沿(延)伸84.流光异(溢)彩85.心心相映(印)86.反应(映)意见87.生死悠(攸)关88.记忆尤(犹)新89.怨天忧(尤)人90.始终不逾(渝)91.世外桃园(源)92.渊(源)远流长93.震(振)奋人心94.截止(至)年底95.因地治(制)宜96.置(质)疑的勇气97.德高望众(重)98.九洲(州)大地《咬文嚼字》公布06年中国人十大常犯语文差错新华网上海1月16日电(记者赵兰英孙丽萍)有“语林啄木鸟”之称的《咬文嚼字》编辑部,16日公布了2006年中国出现频率最多、覆盖面最广的十大语文差错。

《咬文嚼字》每年十大语文错误2006年《咬文嚼字》公布的中国人十大语文错误1.将“像”错为“象”,这在电视字幕中出现最多;2.将丙戌年的“戌”字,错成“戍”字,这在大量的台历、挂历中出现;3.将神舟六号的“舟”字,错成“州”字,众多报刊杂志和电视写错;4.“即”字与“既”字用错,如“既来之”错为“即来之”,图书出版物中出现不少这样的混淆;5.街头招牌中常见的繁体字错误是:美發。

如:‘美容美發中心’。

滥用繁体字不合用字规范;即使用繁体字,‘美髮’也不能写作‘美發’。

‘發’音fā,是‘出發’的‘發’;‘髮’音fà,是‘头髮’的‘髮’。

两字均简化为‘发’,但音、义并不相同;6.在常用文体中,将“启事”写成“启示”;7.新疆的“哈密瓜”因地名而得名,但在大量的商店招牌中,将“密”字错为“蜜”字;8.在标点符号使用中,很多人在寄信时喜欢在信封上将“收”字,用括号括起来,而括号是用来标明注释性文字的,用在信封上则是错的;9.圆明园是在1860年被英法联军抢掠并烧毁的,但在众多的地方将其错称为“八国联军火烧圆明园”,而八国联军是在1900年入侵北京的;10.“食色,性也”一语出自《孟子·告子上》,常被人引为孔子的名言。

2007年《咬文嚼字》公布的中国人十大语文错误1.经常用错的称谓词是“家父”。

“家父”只能用来称呼自己的父亲,属于谦辞。

称呼别人的父亲,习惯上用敬辞“令尊”。

一些电视访谈节目中曾出现此类错误。

2.“无间道”是常用错的佛教词语。

随着电影《无间道》的问世,原本冷僻的“无间道”频频见诸报纸标题,用来表示失败、痛苦或者灾难。

不过,佛教当中“无间道”只是信徒修炼的第二个阶段,并无磨难的含义。

“无间地狱”或者“阿鼻地狱”,才对应着“永受痛苦、无有间断”的处境。

3.“戴上紧箍咒”,这是报纸上常见的搭配错误。

紧箍咒只能念,不能戴。

4.将代表中国的“九州”,错写成了“九洲”。

“州”是行政区划名称,而“洲”的意思是水中陆地。

咬文嚼字公布十大语文差错《咬文嚼字》公布2011年中国十大语文差错有“语林啄木鸟”之称的上海《咬文嚼字》编辑部,12月21日公布了2011年中国出现频率最高、覆盖面最广的十大常犯语文差错。

这十大语文差错分别是:一、社会影响最大的语文差错是:“捍”误为“撼”。

2011年5月,故宫送给北京市公安局的一面锦旗上,把“捍祖国强盛”错写成“撼祖国强盛”,舆论哗然。

语文专家指出,“捍”是保卫、防御的意思;“撼”是动、摇动的意思。

虽然读音相同,但两个字并不通用。

故宫“撼”事,令人遗憾。

二、最容易混淆的繁体字是:復/複。

2011年是辛亥革命百年,“光复”一词频繁现诸媒体报章。

电影《辛亥革命》中多次把“光復”误写为“光複”。

其实,“復”表示还原、恢复;而“複”的本义是“有里子的衣服”,引申指两个或两个以上的、重复,如“山重水複”“複印”。

三、一些媒体把中国共产党党徽上的镰刀与锤头,误说成“镰刀与斧头”。

出现在媒体上的重大知识差错是:2011年也是建党九十周年,但一些媒体把中国共产党党徽上的镰刀与锤头,误说成“镰刀与斧头”。

《中国共产党章程》规定:“中国共产党党徽为镰刀和锤头组成的图案。

”镰刀代表农民阶级,锤头代表工人阶级。

工人阶级和农民阶级,是共产党依靠的两大基本阶级。

锤头和镰刀交叉的图案,代表工农联盟。

四、工程建设中常见的词语错误是:“合龙”误为“合拢”。

2011年7月,杭州钱江三桥发生部分坍塌事故,不少媒体将事故原因归结为大桥在施工中“过分强行合拢”。

事实上,“合拢”应作“合龙”。

传说天上的龙有吐水的本领,故人们把大坝未合龙时的流水口比作龙口,而把修筑堤坝或桥梁等从两端施工,最后在中间接合,叫做“合龙”。

“合拢”只是靠拢在一起,与“合龙”不是一回事。

五、最容易读错的金属元素名称是:“铊”。

2011年6月,中国矿业大学发生学生“铊中毒”事件,某些电视主持人在播报有关新闻时,把“铊中毒”读成了“tuó中毒”。

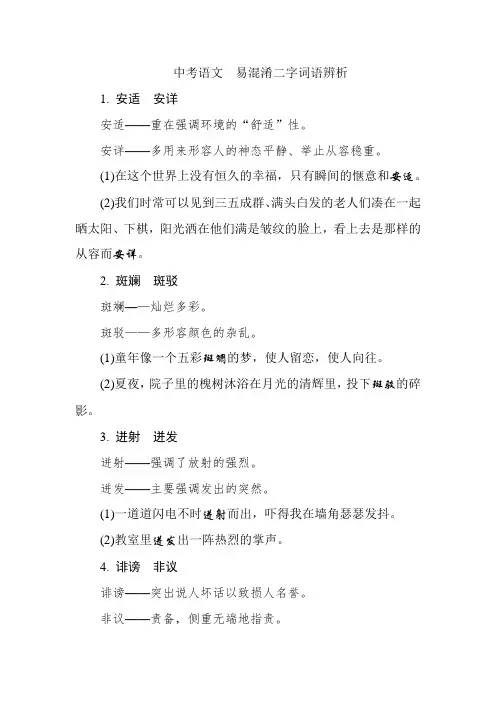

中考语文易混淆二字词语辨析1. 安适安详安适——重在强调环境的“舒适”性。

安详——多用来形容人的神态平静、举止从容稳重。

(1)在这个世界上没有恒久的幸福,只有瞬间的惬意和安适。

(2)我们时常可以见到三五成群、满头白发的老人们凑在一起晒太阳、下棋,阳光洒在他们满是皱纹的脸上,看上去是那样的从容而安详。

2. 斑斓斑驳斑斓——灿烂多彩。

斑驳——多形容颜色的杂乱。

(1)童年像一个五彩斑斓的梦,使人留恋,使人向往。

(2)夏夜,院子里的槐树沐浴在月光的清辉里,投下斑驳的碎影。

3. 迸射迸发迸射——强调了放射的强烈。

迸发——主要强调发出的突然。

(1)一道道闪电不时迸射而出,吓得我在墙角瑟瑟发抖。

(2)教室里迸发出一阵热烈的掌声。

4. 诽谤非议诽谤——突出说人坏话以致损人名誉。

非议——责备,侧重无端地指责。

(1)生活中总有被人嘲笑,被人诽谤的时候,不要让其成为你人生的绊脚石,而要让它成为你一生最宝贵的财富。

(2)在一个热爱动物的国家里,有许多人几乎用同样的方式悼念宠物的离去,而这些人的情感表达偶尔也会引发非议。

5. 讪笑嗤笑讪笑——突出笑的勉强。

嗤笑——带有轻蔑之意。

(1)女生抬头看见了一张惊讶而且平凡陌生的脸后,讪笑着后退。

(2)他不理会内行的嗤笑,始终坚持自己的写作,最终成了一个颇有希望的半路出家的作家。

6. 崇尚崇拜崇尚——客体一般指抽象的“正义”“道义”等。

崇拜——主要是对英雄人物而言。

(1)许多人崇尚理想主义,但它往往带来失望或烦恼。

(2)肖邦是我最崇拜的钢琴作曲家,在他的音乐中,渗透着对祖国的热爱、对生活的憧憬、对爱情的体验。

7. 诚恳诚意诚恳——主要形容主体对象的态度。

诚意——侧重真诚的心意,是名词。

(1)诚恳的态度虽然可以后天养成,但也是一种天性使然。

(2)爱朋友,喜欢朋友,用诚意去对待朋友,但不要依赖朋友,更不要苛求朋友。

能做到这几点,你才可以享受到交友的快乐。

8. 纯粹纯正纯粹——侧重于指材料、思想的不混杂。

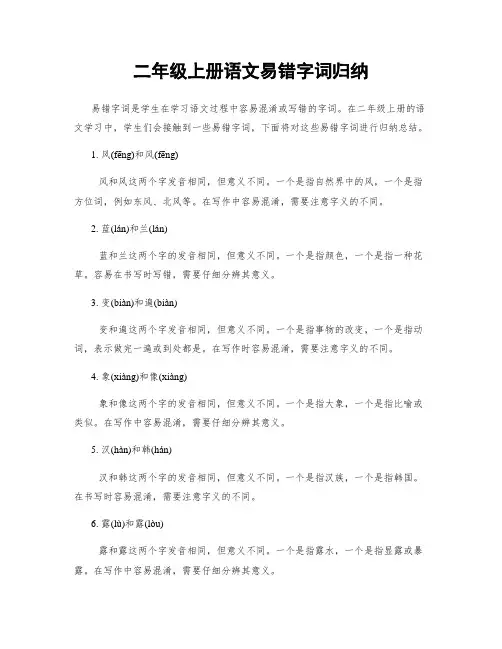

二年级上册语文易错字词归纳易错字词是学生在学习语文过程中容易混淆或写错的字词。

在二年级上册的语文学习中,学生们会接触到一些易错字词,下面将对这些易错字词进行归纳总结。

1. 风(fēng)和风(fēng)风和风这两个字发音相同,但意义不同。

一个是指自然界中的风,一个是指方位词,例如东风、北风等。

在写作中容易混淆,需要注意字义的不同。

2. 蓝(lán)和兰(lán)蓝和兰这两个字的发音相同,但意义不同。

一个是指颜色,一个是指一种花草。

容易在书写时写错,需要仔细分辨其意义。

3. 变(biàn)和遍(biàn)变和遍这两个字发音相同,但意义不同。

一个是指事物的改变,一个是指动词,表示做完一遍或到处都是。

在写作时容易混淆,需要注意字义的不同。

4. 象(xiàng)和像(xiàng)象和像这两个字的发音相同,但意义不同。

一个是指大象,一个是指比喻或类似。

在写作中容易混淆,需要仔细分辨其意义。

5. 汉(hàn)和韩(hán)汉和韩这两个字的发音相同,但意义不同。

一个是指汉族,一个是指韩国。

在书写时容易混淆,需要注意字义的不同。

6. 露(lù)和露(lòu)露和露这两个字发音相同,但意义不同。

一个是指露水,一个是指显露或暴露。

在写作中容易混淆,需要仔细分辨其意义。

7. 捉(zhuō)和拙(zhuō)捉和拙这两个字发音相同,但意义不同。

一个是指抓,一个是指笨拙。

在写作中容易混淆,需要注意字义的不同。

8. 瓶(píng)和凭(píng)瓶和凭这两个字发音相同,但意义不同。

一个是指容器,一个是指依靠或倚凭。

在写作中容易混淆,需要仔细分辨其意义。

9. 纪(jì)和记(jì)纪和记这两个字发音相同,但意义不同。

一个是指年纪,一个是指记录或记住。

在写作中容易混淆,需要注意字义的不同。

10. 直(zhí)和值(zhí)直和值这两个字发音相同,但意义不同。

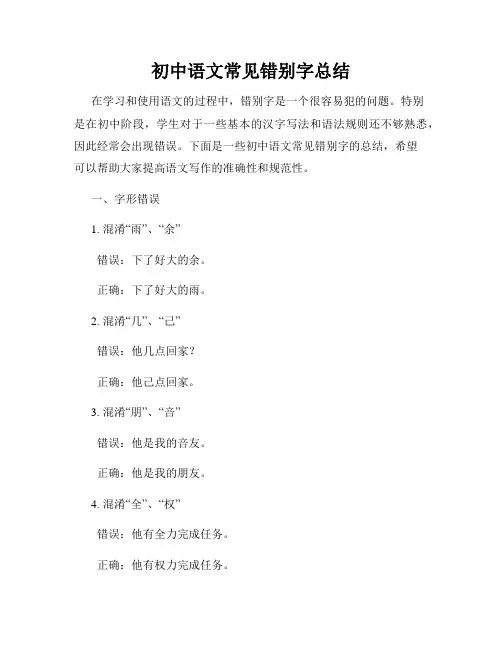

初中语文常见错别字总结在学习和使用语文的过程中,错别字是一个很容易犯的问题。

特别是在初中阶段,学生对于一些基本的汉字写法和语法规则还不够熟悉,因此经常会出现错误。

下面是一些初中语文常见错别字的总结,希望可以帮助大家提高语文写作的准确性和规范性。

一、字形错误1. 混淆“雨”、“余”错误:下了好大的余。

正确:下了好大的雨。

2. 混淆“几”、“己”错误:他几点回家?正确:他己点回家。

3. 混淆“朋”、“咅”错误:他是我的咅友。

正确:他是我的朋友。

4. 混淆“全”、“权”错误:他有全力完成任务。

正确:他有权力完成任务。

错误:我无法理解他的想法。

正确:我毋法理解他的想法。

二、音形近似错误1. 混淆“想”、“向”错误:我向去看电影。

正确:我想去看电影。

2. 混淆“果”、“过”错误:我过桥买了水果。

正确:我过桥买了过果。

3. 混淆“队”、“对”错误:他是我对友。

正确:他是我的队友。

4. 混淆“心”、“形”错误:他的形情很好。

正确:他的心情很好。

三、用词错误错误:我们辩得很快乐。

正确:我们变得很快乐。

2. 混淆“通过”、“够过”错误:我成功够过了考试。

正确:我成功通过了考试。

3. 混淆“从”、“丛”错误:我从屋子里走出。

正确:我丛屋子里走出。

4. 混淆“参”、“餐”错误:我们一起举行餐览会。

正确:我们一起举行参观会。

四、语法错误1. 动词时态错误错误:昨天我去了公园。

正确:昨天我去公园了。

2. 名词性物主代词错误错误:这是他的书,而不是我们的书。

正确:这是他的书,而不是我们的。

3. 动词主谓一致错误错误:我们需要洗手和做饭。

正确:我们需要洗手和洗碗。

4. 形容词与名词搭配错误错误:他是一个好人,喜欢帮助别人。

正确:他是一个好人,乐于帮助别人。

根据以上的总结,我们可以看出初中语文常见错别字主要集中在字形错误、音形近似错误、用词错误和语法错误等方面。

为了提高写作时的准确性,我们需要在学习中重视这些问题,并通过不断的练习和积累来改进。

高中语文常见易错考点十大类高中语文最常见易错考点(一)易错1 多音字误读易错分析:正确识记多音字的读音,可以从这样几个方面入手。

一是词性。

如“刹”,共有chà和shā两个读音,作名词时读chà,作动词时读shā。

二是词义。

有些多音字的读音,单从词性上很难判断,可以以义辨音。

如“纤”有xiān和qiàn两个读音,作形容词表示“细小”时读xiān,作名词表示拉船的绳子时读qiàn。

三是语境。

可以把多音字的几个读音尽可能放在具体的语言环境中来辨别,这样既能增加趣味性,又能提高记忆效果。

如“商店打折(zhé),顾客抢购。

一阵折(zhē)腾,累得住院。

不但没赚,反而折(shé)本”。

四是语体。

书面语读音一般用于双音节词和成语中,口语读音常用于口头交际中,用于单音节词和少数表示日常生活事物的双音节词中。

如“色”,书面语读音为sè,口语读音为shǎi。

五是巧记。

舍众取寡,以少推多。

如“埋”只在“埋怨”中读mán,其余都读mái。

记住一个“埋怨”,就记住“埋”在各种语境中的读音了。

易错2 音近字误读易错分析:汉字中的同音字很多,这些字的声母、韵母和声调都完全一致。

但如果其中的或声母,或韵母,或声调有细微的差别,就构成了音近字。

命题者往往就在“近”与“同”上做文章。

如果在平时学习中没能把容易混淆的音近字准确地区别开来,就会给解题增加难度。

正确识记这些字的读音,需要日积月累的过程,把某类同音字集中起来记忆,会达到记住一串且印象深刻的效果。

易错3 形近字误读易错分析:辨别形近字,要找出形近字之间的不同之处,从细微处加深印象,加强记忆。

有很多可以采用口诀记忆法,如“戍、戌、戊、戎”可以编为“点戍(shù)横戌(xū)戊(wù)中空,十戈相合即为戎(rónɡ)”。

应该说,对这类字音的识记,既要动脑筋求便捷,更要花工夫记忆,关键在于积累。

语文阅读理解中常见的概念辨析在语文阅读理解中,常常会遇到一些容易混淆的概念,理解和辨析这些概念对于准确把握文章的含义、提高阅读理解能力至关重要。

以下是一些常见的容易混淆的概念及其辨析。

一、表达方式与表现手法表达方式是指表述特定内容所使用的特定的语言方法和手段,主要有记叙、描写、抒情、议论和说明这五种。

记叙,就是把人物的经历、事件的发展和情况的变化过程表达出来。

它侧重于对事件的叙述和人物行为的交代。

描写则是用生动形象的语言把人物、事件、景物的具体状态描绘出来,给读者以身临其境之感。

比如对人物的外貌、语言、动作、心理的描写,对环境的描写等等。

抒情是抒发和表现作者的感情,它可以直接抒情,也就是作者直接把自己的情感表达出来;也可以间接抒情,通过对事物的叙述、描写或议论来抒发情感。

议论就是作者对某个问题或事件进行分析评论,表明自己的观点和态度。

说明则是把事物的形状、性质、特征、成因、关系、功用等解说清楚。

表现手法则是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语句组织方式。

常见的表现手法有象征、对比、衬托、欲扬先抑、托物言志、借景抒情、联想和想象等等。

象征是通过特定的容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。

比如用白鸽象征和平。

对比是把两种相反的事物或一种事物相对立的两个方面作比较,突出被表现事物的本质特征。

衬托是为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬。

欲扬先抑是一种人物描写技巧,先贬低再大力颂扬所描写的对象,上下文形成对比,突出所写的对象,收到出人意料的感人效果。

托物言志是通过对物品的描写和叙述,表现自己的志向和意愿。

借景抒情是借助景物来抒发感情。

联想是由一事物想到与之有关的另一事物,想象则是在原有感性形象的基础上创造出新形象。

总的来说,表达方式侧重于怎么写,而表现手法侧重于为什么这么写。

二、修辞手法与表现手法修辞手法是通过修饰、调整语句,运用特定的表达形式以提高语言表达效果的方法。

二年级语文容易混淆的常用词汇总,极易记错,建议收藏易混淆的常用词汇总必需必须必需:必不可少的。

例:生活必需。

必须:一定要那样做。

例:必须照办。

暴发爆发暴发:①忽然发作。

例:山洪暴发。

②突然发财。

例:暴发户。

爆发:①岩浆迸出。

例:火山爆发。

②突然发生。

例:爆发战争。

长年常年长年:一年到头,整年。

例:长年在野外工作。

常年:①终年,长期。

例:常年守卫。

②平常的年份。

例:常年收成较好。

成规陈规成规:久已通行的规则。

例:墨守成规。

陈规:不适用的旧规章。

例:陈规陋习。

篡改窜改篡改:用作伪的手段改动或曲解(经典、理论、政策等)。

例:篡改历史。

窜改:改动(成语、文件、古书等)。

例:窜改原文。

遏止遏制遏止:用力阻止。

例:革命洪流不可遏止。

遏制:控制,制止。

例:遏制激动的感情。

发愤发奋发愤:决心努力。

例:发愤用功。

发奋:振作起来。

例:发奋有为。

妨碍妨害妨碍:阻碍。

例:妨碍交通。

妨害:有害于。

例:妨害健康。

分辨分辩分辨:辨别,分析区别。

例:分辨真假。

分辩:辩白,解释争论。

例:当场进行分辩。

扶养抚养扶养:扶助,供养。

例:由他扶养长大。

抚养:爱护,教养。

例:抚养子女。

贯串贯穿贯串:头尾连接而相通。

例:这一思想贯串全书。

贯穿:穿过,连涌。

例:这条路贯穿了5个省。

灌注贯注灌注:浇进,注入。

例:把铁水灌注到模型里。

贯注:①连贯,通连。

例:一气贯注。

②(精神、精力)集中。

例:全神贯注。

涣然焕然涣然:形容(嫌隙、疑虑、误会等)全消除。

例:涣然冰释。

焕然:形容有光彩。

例:焕然一新。

急流激流急流:湍急的水流。

例:急流险滩。

激流:湍急的水流,受阻而涌起。

例:激流勇进。

简洁简捷简洁:说话、写文章简明扼要。

例:文笔简洁。

简捷:直截了当。

例:说话简捷有力。

坚苦艰苦坚苦:坚忍刻苦。

例:坚苦卓绝。

艰苦:艰难困苦。

例:艰苦奋斗。

检察检查检察:审查被检举的犯罪事实。

例:检察案情。

检查:为了发现问题而用心查看。

例:检查身体。

截止截至截止:(到一定期限)停止。

容易混淆的几个语文概念感情。

“青山似欲留人住,百匝千遭绕郡城”(李德裕《登崖州城作》)这两句描写青山环绕,层峦叠嶂,自己所处的郡城正在严密封锁,重重阻隔之中。

象征了自己被政敌迫害的景况,书写思归不得的忧伤。

方法。

东西植松柏,左右种梧桐。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

奇山异水,天下独绝。

者的修辞方式。

孔乙己一到店,所有喝酒的人都看着他笑,有的叫:“孔乙己,你脸上又添新伤疤了? ”暗示“又挨打了”。

:通感就是把人们的各种感觉(视感、听觉、嗅觉、味觉、触觉等)通过比喻或形容沟通起来的方式。

言在此而意在彼的修辞方式。

1谐音双关:我失骄杨群失柳,杨柳轻扬直上重霄九。

(杨实际上是指杨开慧,柳实际上是指柳直荀)。

东边日出西边雨,道是无晴(情)却有晴(情)。

关系,是文章线索的难点“铺垫”的概念铺垫,也称铺叙衬垫,是为了突出主要人物、事物或事件,先对次要人物、事物、事件进行铺陈描述的一种表现手法。

通俗地说,先描述的内容就是为主要内容做准备、打基础、作陪衬,为主要情节蓄积酝酿气势。

下面我们来了解几种常见的铺垫形式:⑴背景式铺垫,即交代故事发生的原因或环境。

如《皇帝的新装》第一段极力描述皇帝如何喜爱新衣服,这就交代了他被两个装成织工的骗子所骗,最后光着身子举行游行大典的原因,为故事的发生作了铺垫。

文章中的环境描写一般是为故事作铺垫,背景式铺垫使故事更真实合理。

⑵衬托式铺垫,即用次要情节正面衬托主要情节。

如刘鹗的《明湖居听书》主要表现白妞出神入化的说书艺术,但文章先写琴师的弹奏和黑妞的演唱。

俩人的精彩演出更衬托出白妞说书技艺的高超,为主角白妞的出场作了绝好的铺垫。

衬托式铺垫使文章收到“水涨船高”的艺术效果。

⑶反差式铺垫,即铺垫的方向与情节发展的方向相反。

如莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》开头浓墨重彩地描述“我”一家人如何日夜盼望“发了财”的于勒回来,如何对于勒的钱拟定上千种计划,然后笔锋一转,写全家人意外地发现于勒竟是个靠卖牡蛎为生的穷水手。

语文词语的辨音语文学科中,辨音是一项基础、重要的技能。

掌握正确的发音,不仅有助于准确理解文字,更能提升口语表达的质量。

在学习语文词语的过程中,我们需要针对某些易混淆的音节进行辨音。

本文将从易错音节、辨音技巧以及练习方法等方面展开论述。

一、易错音节1. 辅音/v/和/w/辅音/v/和/w/在发音上十分接近,容易混淆。

例如,"汪"(wāng)和"旺"(wàng)的区别,其中一个音节是/w/,另一个是/v/。

此类辨音可以通过多听、多读的方式来加深记忆。

2. 鼻音/m/和/n/鼻音/m/和/n/的发音也很相似。

例如,"门"(mén)和"闷"(mèn)的区别,其中一个音节是/n/,另一个是/m/。

可以通过大声朗读这些词语,注意感受鼻音的震动来进行辨别。

3. 清音/sh/和/s/清音/sh/和/s/差别不大,例如,"是"(shì)和"四"(sì)。

可以通过放慢语速,仔细发音,加强舌尖与舌叶的接触来区分这两个音节。

4. 辅音/y/和/j/辅音/y/和/j/在发音上相似,很容易造成混淆。

例如,"有"(yǒu)和"又"(yòu)。

可以通过收紧双唇,将/y/音推向前部鼻腔来准确发出/y/音。

二、辨音技巧1. 实践辨别相似音节通过大量的听力实践,可以提高对相似音节的辨别能力。

可以找相关的文章、材料进行听力训练,对于发音相似的词语进行积极辨别,增加对这些音节的敏感度。

2. 参考词义进行推断在遇到难以辨别的音节时,可以根据词义进行推断。

注意观察词语的意义和上下文,根据语境来判断应该使用哪个音节。

这种方式可以提高对于词语辨音的准确性。

三、练习方法1. 听力训练通过听力材料和录音设备进行辨音训练。

可以寻找一些辨音练习的题目或录音,进行有针对性地听力训练。

12个初中语文易混淆的成语及解释汇总

1、不三不四:在形容人时多指人的品行不正派。

不伦不类:在形容人时多指人的着装不得体。

2、鱼目混珠:比喻拿假的东西冒充真的东西。

鱼龙混杂:比喻坏人和好人混在一起。

3、洋洋大观:形容事物繁多、丰富多彩。

洋洋洒洒:形容文章或谈话内容丰富、连续不断。

4、春风化雨:适宜于草木生长的风雨,比喻良好的教育。

满城风雨:非指自然界的风雨,而是比喻消息一经传出,到处议论纷纷。

5、蹉跎岁月:虚度光阴与岁月。

峥嵘岁月:不平凡的岁月。

6、侃侃而谈:形容说话理直气壮,从容不迫。

褒义。

振振有词:形容理由似乎很充分,说个不休。

贬义。

7、学富五车:形容人读书多,学问大。

汗牛充栋:形容书籍多,不能形容人。

8、不动声色:不说话,不流露感情。

形容态度镇定。

无动于衷:心里一点也不受感动,一点也不动心。

9、望其项背:表示赶得上或比得上。

(多用于否定式)

望尘莫及:比喻远远落后,赶不上。

10、息息相关:比喻关系密切。

休戚相关:比喻关系密切,利害相同。

11、扬汤止沸:比喻办法不彻底,不能从根本上解决问题。

釜底抽薪:比喻从根本上解决问题。

12、一发而不可收:一旦开始便不能停止。

一发而不可收拾:事情糟糕到了无法挽回的地步。

语文容易混淆的几个概念

表达效果:简单一点说就是表达技巧(包括表达方式、表现手法、描写方法、修辞)的作用。

修辞方式与表达方式在初中语文中是经常提及的两个名词术语:它们之间区别很大。

(一)修辞方式:是指修饰文字词句,运用各种方法,使语言表达得准确、鲜明而生动有力,情感真挚、强烈而又引人入胜。

初中课文常见的修辞方式有比喻、拟人、夸张、对偶、排比、反问、设问、对比、借代、反复、反语、引用、互文、婉曲、顶真、回环、通感等。

(二)表达方式:

也叫表达方法,其内涵包括记叙、描写、说明、议论、抒情五个方面。

(1)记叙:

是写作中最基本记叙是写作中最基本记叙是写作中最基本记叙是写作中最基本、最常见的一种表达方式,它是作者对人物的经历和事件的发展变化过程以及场景、空间的转换所作的叙说和交代。

在写事文章中应用较为广泛。

记叙文的写作手法如首尾照应、画龙点睛、巧用修辞、详略得当、叙议结合、正侧相映等;记叙文六要素:时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果。

记叙顺序:顺叙、倒叙、插叙。

(2)描写:是把描写对象的状貌、情态描绘出来(包括心理描写、语言

描写、动作描写、神态描写、外貌描写、环境描写)等,再现给读者的一种表达方式。

它是记叙文,特别是文学创作中的主要表达方式之一。

在一般的抒情、议论、说明文中,有时也把它作为一种辅助手段。

描写的手法运用得好,能逼真传神、生动形象,使读者如见其人、如闻其声、如临其境,从中受到强烈的艺术感染。

(3)抒情:

就是抒发和表现作者的感情。

具体指以形式化的话语组织,象征性地表现个人内心情感的一类文学活动,它与叙事相对,具有主观性、个性化和诗意化等特征。

作为一种特殊的文学反映方式,抒情主要反映社会生活的精神方面,并通过在意识中对现实的审美改造,达到心灵的自由。

抒情是个性与社会性的辩证统一,也是情感释放与情感构造、审美创造的辩证统一。

它是抒情文体中的主要表达方式,在一般的文学作品和记叙文中,也常常把它作为重要的辅助表达手段。

(4)议论:

议论就是作者对某个议论对象发表见解,以表明自己的观点和态度。

它的作用在于使文章鲜明、深刻,具有较强的哲理性和理论深度。

在议论文中,它是主要表达方式;在一般记叙文、说明文或文学作品中,也常被当作辅助表达手段。

(5)说明:说明是用简明扼要的文字,把事物的形状、性质、特征、成因、关系、功用等解说清楚的表达方式。

这种被解说的对象,有的

是实体的事物,如山川、江河、植物、文具、建筑、器物等;有的是抽象的道理,如思想、意识、修养、观点、概念、原理、技术等。

五种表达方式,作为文章的形式要素,一定要为内容表达服务。

一定的内容采用不同的表达来写作,可产生不同的效果,这就是所谓表达功能。

表现方法(表现手法):(托物言志、以物喻人、先抑后扬、前后呼应、想象、联想、象征等。

)。