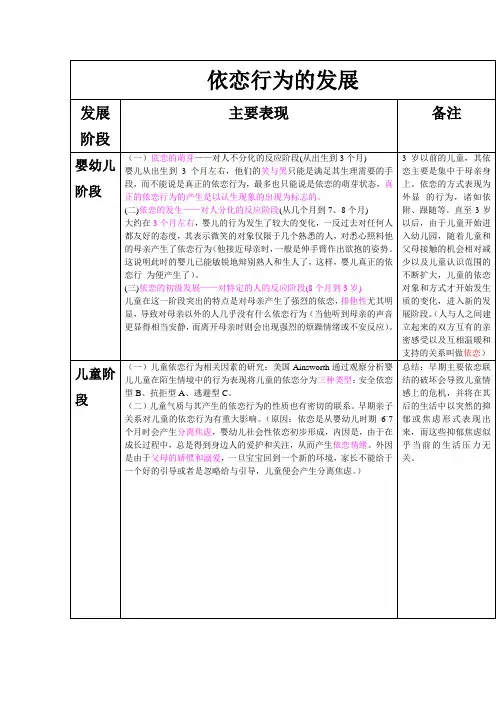

(精品)依恋的发展

- 格式:ppt

- 大小:6.06 MB

- 文档页数:1

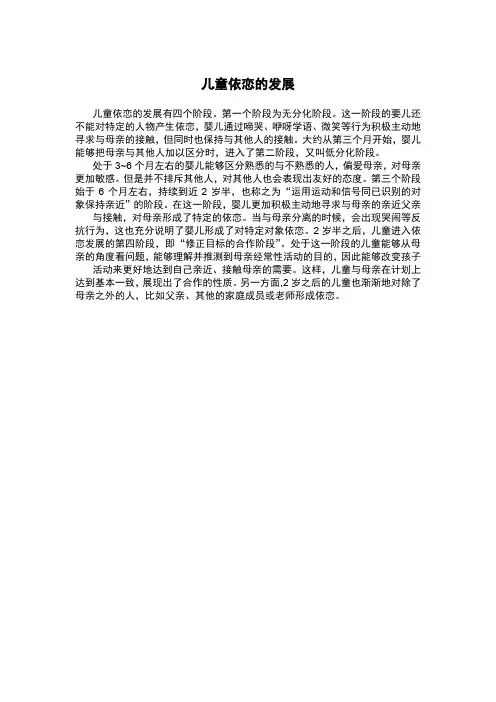

儿童依恋的发展

儿童依恋的发展有四个阶段。

第一个阶段为无分化阶段。

这一阶段的要儿还不能对特定的人物产生依恋,婴儿通过啼哭、咿呀学语、微笑等行为积极主动地寻求与母亲的接触,但同时也保持与其他人的接触。

大约从第三个月开始,婴儿能够把母亲与其他人加以区分时,进入了第二阶段,又叫低分化阶段。

处于3~6个月左右的婴儿能够区分熟悉的与不熟悉的人,偏爱母亲,对母亲更加敏感。

但是并不排斥其他人,对其他人也会表现出友好的态度。

第三个阶段始于6个月左右,持续到近2岁半,也称之为“运用运动和信号同已识别的对象保持亲近”的阶段。

在这一阶段,婴儿更加积极主动地寻求与母亲的亲近父亲与接触,对母亲形成了特定的依恋。

当与母亲分离的时候,会出现哭闹等反抗行为,这也充分说明了婴儿形成了对特定对象依恋。

2岁半之后,儿童进入依恋发展的第四阶段,即“修正目标的合作阶段”。

处于这一阶段的儿童能够从母亲的角度看问题,能够理解并推测到母亲经常性活动的目的,因此能够改变孩子活动来更好地达到自己亲近、接触母亲的需要。

这样,儿童与母亲在计划上达到基本一致,展现出了合作的性质。

另一方面,2岁之后的儿童也渐渐地对除了母亲之外的人,比如父亲、其他的家庭成员或老师形成依恋。

婴儿依恋心理的发展阶段

当宝宝还没有出生时,妈妈的子宫让他们获得绝对的安全。

当宝宝出生后,离开了那个温暖,安全,舒适的地方,于是开始寻求新的依恋。

有心理学家将依恋分为四个阶段发展————

1。

前依恋期(0~2个月)

婴儿用抓握、微笑、哭泣等方式开始与他人的亲密接触。

一旦成人做出反应,婴儿就用微笑或全身性活动给予应答。

这一阶段婴儿可以识别母亲的气味和声音。

但是,还没有实现对人际关系的客体的分化,因而对任何人都表现出相似的行为反应,可以接受来自陌生人的关注与爱护。

2.依恋关系建立期(2~7个月)

婴儿开始对熟悉的照料者和陌生人做出不同的反应,渴望更多的身体抚摸和拥抱,意识到自己的行动可以影响周围人。

当他发出意识信号时,期望照料着做出反应,但仍然无区别地接受来自任何人的关注。

3.依恋关系明确期(7~24个月)

婴儿对熟悉照料者的依恋很明显,表现出分离焦虑。

照料者离开时,婴儿会变得难过和焦虑。

除了用哭声抗议,一两岁的婴儿还可能跟随并爬到照料者的身上。

可以说,他们吧熟悉的照料者当做安全基地,并从中获得情感支持。

4.交互关系阶段(18~24个月以后)

语言的迅速发展使得婴儿能够理解照料者的来去,以及预测他的返回,于是,分离抗拒下降。

而且,婴儿还会与照料者协商,使用请求和却说来改变离去的现实。

也就是说,婴儿学会为了达到特定的目的而有意地行动,并考虑他人的情感与反应。

如哭泣不再是一种机体内部状态的完全自动化反应,而是被婴儿用作召唤母亲的手段,并且婴儿能够根据母亲的反应和母亲与自身的距离调整哭喊的强度。

依恋关系理论发展历程依恋关系理论是心理学中的重要理论之一,它描述了人类在早期亲密关系中的依恋行为和情感。

以下是依恋关系理论的发展历程。

20世纪50年代,英国精神分析家约翰·鲍恩提出了初级依恋理论。

他认为,婴儿与母亲之间的早期亲密关系对婴儿的发展起着决定性的作用。

他的理论侧重于解释婴儿与主要抚养者之间的情感连接。

然而,鲍恩的理论相对于后来的依恋关系理论来说仍存在一些局限性。

20世纪60年代,美国心理学家哈利·哈洛韦特提出了依恋关系三个类型的理论。

他根据婴儿与母亲之间的互动方式将婴儿分为安全型、回避型和焦虑型。

安全型婴儿会主动探索周围环境,但在遇到困难或不安全时会依赖抚养者的支持和安慰。

回避型婴儿则避免与抚养者形成亲密关系,更倾向于独立探索。

焦虑型婴儿则表现出持续的焦虑和不安,经常寻求抚养者的安慰。

哈洛韦特的理论成为后来依恋关系理论的基础。

20世纪80年代,加拿大心理学家玛丽·埃尔茨伯格和约翰·鲍尔比提出了“安全基地”和“探索者”的概念,并进一步发展了依恋关系理论。

他们认为,安全型婴儿会使用母亲作为安全基地,去探索周围环境。

他们还提出了“陌生人焦虑”和“分离焦虑”的概念,用来描述儿童在与母亲分离或与陌生人接触时产生的不安全感。

随着时间的推移,研究者们开始关注成年人的依恋关系。

20世纪90年代,美国心理学家卡伦·宾塔姆和希尔夫雷斯顿·阿因斯沃斯提出了成人依恋理论。

他们认为,成年人依恋关系的形成和早期依恋经验有关。

他们将成人依恋分为安全型、回避型和焦虑型,与哈洛韦特的观点相似。

然而,成人依恋理论强调了成人依恋关系对个体情感和心理健康的重要性。

近年来,依恋关系理论的研究逐渐扩展到不同文化背景和群体之间。

许多研究者也开始探讨依恋关系理论与其他心理学理论之间的联系,如自尊理论、人格理论等。

目前,依恋关系理论已经成为心理学研究中的重要领域之一,并在临床实践中得到广泛应用。

幼儿期依恋的发展一、幼儿期依恋的表现一岁到两岁的时候,宝宝处于依恋关系明确期。

在此阶段,宝宝对特殊人的偏爱变得更强烈。

由于宝宝运动能力的发展,他们可以去主动接近亲近的人和主动探索环境,同时他们把母亲或看护人看作一个“安全基地”,从此点出发,去探索周围世界。

当有安全需要时,又返回看护人身边,然后再进一步去探索。

这个阶段的宝宝可能会出现“分离焦虑” ,—离开照看者时感到不安,对陌生人的采取谨慎与回避的态度,与亲人分离时常表现反抗、紧张、恐惧。

两岁以后,宝宝的依恋则表现为目的协调的伙伴关系。

宝宝能较好地理解父母的愿望、情感和观点等,同时能调节自己的行为。

比如他能够忍耐父母迟迟不给予注意,也能够忍耐同父母的短期分离,他相信父母会回到他身边。

二、依恋的类型美国心理学家M.艾恩斯沃斯通过对宝宝的依恋行为进行实验研究,指出宝宝的依恋行为可以分为三种类型:(1)A型(回避型):约占20%,这个类型的宝宝容易与陌生人相处,容易适应陌生环境,在与母亲刚分离时并不难过。

但独自在陌生环境中呆一段时间后会感到焦虑,不过很容易从陌生人那里获得安慰。

当分离后再见到母亲时,对母亲采取回避态度。

(2)B型:约占70%,当最初和母亲在一起时,这个类型的宝宝很愉快地玩,当陌生人进入时,他们有点警惕,但继续玩,无烦燥不安表现。

当把他们留给陌生人时,他们停止了玩,并试图找到母亲,有时甚至哭。

当母亲回来时,他们显得比以前同母亲更亲热。

当再次把他们留给陌生人,宝宝很容易被安慰。

(3)C型(反抗型)约占10%,这个类型的宝宝显出很高的分离焦虑。

同母亲分离后,他们感到强烈的不安。

当再次同母亲团聚时,他们一方面试图主动接近母亲,一方面又对来自母亲的安慰进行反抗。

不同的依恋类型影响着宝宝在其它方面的行为。

例如:B型宝宝倾向于和父母有良好关系,他们常遵守规则,也愿意学习新的东西,这类宝宝— 1/2 —— 1/2 —比较容易适应新环境。

C型宝宝则经常用焦虑和反抗来对待父母的帮助,母亲刚刚回来时,他可能会用尽所有时间在同母亲生气和亲呢之间交替,而不是同母亲玩。

依恋发展的四个阶段依恋是指人类与他人之间存在的情感关系,并且是人类在发展过程中最基本的需求之一、根据心理学家约翰·鲍尔比和玛丽·安斯沃斯基的研究,依恋发展可以分为四个重要的阶段:前依恋阶段、依恋形成阶段、依恋巩固阶段和独立探索阶段。

第一阶段:前依恋阶段(出生至2个月)第二阶段:依恋形成阶段(2个月至7个月)依恋形成阶段是指婴儿从大约2个月至7个月的时间。

在这个阶段,婴儿开始形成对特定依恋对象的情感依赖,通常是母亲或主要照顾者。

婴儿会表现出对特定对象的喜欢和亲近,通过笑、眼神交流、和声音的互动来表达自己的情感。

婴儿还会在与特定对象分离时表现出焦虑和不安。

第三阶段:依恋巩固阶段(7个月至2岁)依恋巩固阶段是指婴儿从大约7个月至2岁的时间。

在这个阶段,婴儿的依恋关系变得更加明确和稳定。

他们能够意识到自己和照顾者之间的分离和连接,开始发展出一种基本的信任感。

婴儿会主动与照顾者互动,并且表现出对照顾者的偏爱和需求。

当与照顾者分离时,婴儿会表现出焦虑和不安,并且会通过哭泣、哀求等方式来寻求安慰。

第四阶段:独立探索阶段(2岁至6岁)独立探索阶段是指儿童从大约2岁至6岁的时间。

在这个阶段,儿童开始独立探索和与他人建立其他关系。

他们渐渐学会独立行动和表达自己的意见,并且对于照顾者的依赖程度逐渐减少。

儿童在独立探索的过程中会面临一些挑战,例如分离焦虑和对新环境的适应。

然而,他们通常会通过建立良好的依恋关系来消除这些焦虑,获得必要的支持和安全感。

总结来说,依恋发展可以分为前依恋阶段、依恋形成阶段、依恋巩固阶段和独立探索阶段。

这些阶段代表了人类在依存和独立之间不断变化和发展的过程。

了解这些阶段有助于我们更好地理解依恋的本质以及如何建立健康的依恋关系。

幼儿依恋的发展范文幼儿依恋的发展是指幼儿与主要照顾者之间的亲密关系和情感纽带的形成过程。

依恋是幼儿心理发展的重要组成部分,对幼儿的身心健康和正常发展具有深远的影响。

下面将从幼儿依恋的定义、理论和影响因素三个方面来探讨幼儿依恋的发展。

首先,幼儿依恋是指幼儿与主要照顾者之间建立起的亲密、安全的情感关系。

依恋行为是幼儿在面对不安全、陌生环境时,寻求安全的方式,表现出对主要照顾者的亲近和依赖。

幼儿依恋的发展经历了四个阶段:未定型期、定型期、目标导向期和互操作期。

未定型期出现在出生到2个月的宝宝身上,他们还不具有对人的依恋行为,对任何人都没有显著的偏好。

定型期约在3个月到6个月之间,幼儿开始发展出对特定照顾者的偏好,表现出寻求安慰和接近的行为。

目标导向期则是从6个月到2岁,孩子对照顾者产生了较大的情感依赖,照顾者的离开会引起孩子的焦虑和不安。

最后的互操作期从2岁开始,幼儿能够与照顾者实施相对独立的玩耍或分离,在遇到危险时仍然会寻求照顾者的安全感。

其次,幼儿依恋的发展与多种理论密切相关。

约翰·鲍德温提出的依恋理论是最具影响力的依恋理论之一、依恋理论认为,在幼儿早期关系的建立中,照顾者的反应对幼儿的依赖需求起着关键作用。

当照顾者能及时、准确地满足幼儿的需求时,幼儿会形成积极的依恋关系;相反,如果照顾者无法满足幼儿的需求,幼儿可能会形成不安全的依恋关系。

鲍德温提出的依恋理论对后来的研究和实践产生了重要的影响。

除了依恋理论,碧波思提出的情绪整合理论也对幼儿依恋的发展有一定的解释作用。

情绪整合理论强调了幼儿与照顾者情感交流和情绪调控的重要性。

通过与照顾者在情感和行为上的互动,幼儿逐渐学会了控制和调节自己的情绪,形成了安全的依恋关系。

幼儿依恋的发展还受到多种因素的影响。

照顾者的反应和关注是影响幼儿依恋发展的关键因素之一、当照顾者能够及时、准确地满足幼儿的需求,给予关怀和爱的回应时,幼儿更容易形成安全的依恋关系。