理解地理环境整体性的表现

- 格式:ppt

- 大小:2.20 MB

- 文档页数:8

微课课题自然地理环境的整体性的表现●目标解读地理环境各要素相互联系、相互作用、相互制约,形成了地理环境的整体性。

要真正理解地理环境的整体性,仅靠这样的解释是远远不够的。

所以,本条“标准”要求通过具体实例,从地理环境各要素的相互作用来加以理解。

关于地理环境各要素的相互作用,义务教育阶段地理课程和本模块已涉及了很多内容,学习时只需要适当的复习和归纳;在此基础上,理解地理环境的整体性,关键是要落实到一定的区域,“标准”中要求的“举例”,即是指举一定的区域(最好是学生学习过的区域)为例。

地理环境整体性的概念还应注意其“现状”和“变化”两方面的内涵:地理环境的整体性能够从两个方面来理解。

一方面,地理环境各要素并不是彼此孤立的,而是作为一个整体存有的;各要素在特征上保持协调一致,并与总体特征相统一。

例如,我国西北内陆地区因深居大陆内部、距海遥远,形成干旱的环境特征,其地貌、水文、植被、土壤等要素都体现出干旱环境的特征。

另一方面,地理环境的整体性还表现为某一要素的变化会导致其他要素以至整体环境状态的变化,即具有“牵一发而动全身”的效应。

例如,滥伐森林和植树造林都会对地理环境带来一系列的不同影响。

由此,人类在改造某环境要素时,应注意对其他要素以至整个环境所带来的可能影响。

二、教学过程【引入新课】上一节课我们以生物和人类活动为例,分析说明了某一自然地理要素变化对整体环境演变的影响,以及整体环境演变对某一自然地理要素变化的影响。

从中我们能够初步理解到,组成自然地理环境(即地球表层)的各要素相互联系、相互制约,构成了一个整体系统。

这节课我们进一步分析自然地理环境的整体性。

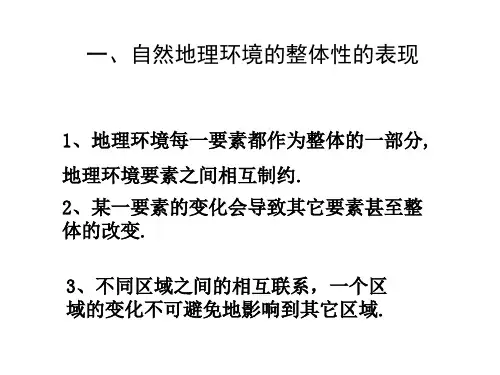

一、自然地理环境的整体性的表现(板书)自然地理环境是岩石圈、大气圈、水圈、土壤圈、生物圈、人类圈等自然地理圈层组成的有机整体。

【举例分析】地理环境的整体性表现在三个方面:表现一:每一要素都作为整体的一部分,与其他要素相互联系和相互作用。

如我国西北内陆地区地理环境整体性。

《地理环境的整体性》讲义地理环境是一个复杂而又相互关联的系统,其中的各个要素相互作用、相互影响,共同构成了一个有机的整体。

这种整体性是地理学中的一个核心概念,对于我们理解地球表面的自然现象和人类与环境的关系至关重要。

一、地理环境要素的组成地理环境主要由气候、地形、土壤、生物和水文等要素组成。

气候包括气温、降水、光照、风等方面,它直接影响着其他要素的特征和分布。

例如,高温多雨的气候有利于植被的生长和发育,而干旱少雨的气候则会限制植被的种类和分布。

地形是指地表的起伏形态,包括山地、平原、高原、盆地等。

地形不仅影响着气候的分布,还对土壤的形成、水文的流动以及生物的栖息环境产生重要影响。

比如,山地地区地势较高,气温较低,降水较多,形成了独特的生态环境。

土壤是由矿物质、有机质、水分、空气和生物等组成的,它是植物生长的基础。

土壤的性质和肥力受到气候、地形、生物等多种因素的综合影响。

生物包括植物、动物和微生物等,它们是地理环境中最活跃的因素之一。

生物的种类和分布受到气候、地形、土壤和水文等环境条件的制约,同时生物也通过自身的生命活动对环境产生影响。

水文指的是自然界中水的各种运动和变化,如河流、湖泊、地下水等。

水是生命之源,水文状况直接影响着生物的生存和发展,同时也对地形的塑造和土壤的侵蚀、沉积起着重要作用。

二、地理环境各要素间的相互作用地理环境各要素之间不是孤立存在的,而是相互联系、相互影响、相互制约的。

气候对地形的影响较为显著。

例如,长期的风化、侵蚀作用在气候的影响下可以改变地形地貌。

湿润地区的流水作用强烈,容易形成峡谷、沟壑等地貌;干旱地区的风力作用强劲,常形成风蚀地貌和沙丘等地貌。

地形对气候也有很大的影响。

高大的山脉会阻挡气流的运动,使得山脉两侧的气候出现明显差异。

例如,我国的秦岭阻挡了冬季冷空气的南下,使得秦岭以南地区冬季气温相对较高。

气候与土壤之间存在密切的关系。

不同的气候条件下,土壤的形成过程和性质也不同。

【地理知识点】自然地理环境整体性的表现地理环境各要素不是孤立存在和发展的,而是作为整体一部分发展变化着的。

在景观上它们总是力求保持协调一致,与环境的总体特征相统一。

某一要素的变化会导致其他要素甚至整个环境的改变,具有“牵一发而动全身”的作用。

组成陆地环境各要素(气候、地形、水文、生物、土壤)之间相互联系、相互制约和相互渗透,构成地理环境的整体性。

首先,地理环境中这一要素影响另外的要素,这一要素的变化影响到另外要素的变化。

如在赤道两侧,一般是热带雨林地区,但在赤道两侧的安第斯山脉和东非高原,由于地形这个要素发生了变化,引起其它要素以及整个地理环境也发生变化。

安第斯山脉地理环境呈垂直分布,而东非高原则属热带草原景观。

其次,地理环境中,这一部分会影响到另外的部分,这一部分的变化,会影响到另外部分的变化。

如南美洲安第斯山脉东西两侧同纬度地区地理环境不同:东部圭亚那高原及奥里诺科平原为热带草原地区,同纬度西侧为热带雨林区;东部亚马孙平原为热带雨林区,同纬度西侧为热带草原及热带荒漠区;南纬40°以南,西侧为温带森林区,东侧巴塔哥尼亚高原则为温带半荒漠及荒漠区。

显然,安第斯山脉对南美东、西部地理环境的分异起着重要作用。

即安第斯山脉这部分影响了它东西两侧的部分。

再次,全球大小各级自然综合体内部,任何一个要素和部分的发展变化,都要受到整体的制约。

自然综合体一经形成就具有稳定性,其内部各要素和各部分是整体不可分割的部分,要单独改变其中任一要素和部分是困难的。

当然,在人类强有力的影响下,地理环境也会发生局部的变化,如由于人工灌溉、沙漠地区可以出现局部绿洲;由于人为滥伐,热带雨林可以局部出现草原及半荒漠景观,但一旦人类的影响停止,让其自然发展,只要大气环流形势不变,最终地理环境仍然要恢复它原来的面貌。

这表明任何一个要素和部分的发展变化都要受到地理环境整体的制约。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

【高中地理】高中地理知识点总结:自然地理环境的整体性1自然地理环境由岩石圈、大气圈、水圈、生物圈、土壤圈、人类圈组成的有机整体。

自然地理环境五要素:气候、地貌(地形)、水文、土壤、生物(植被)。

2整体性:地理环境各要素相互联系、相互制约和相互渗透,形成一个有机的整体。

表现:①地理环境各要素不是孤立发展的,每一个要素都是作为整体的一部分,与其他要素相互联系和相互作用;②某一要素的变化,会导致其他要素甚至整体的改变(包括对其他地区的影响)。

3土壤:具备肥力,能生长植物的陆地结石表层。

肥力就是土壤的本质属性。

成土母质:土壤形成的物质基础和矿物养分的最初来源。

对土壤的物理性状和化学组成均有重要影响(继承关系)。

气候:直接影响土壤的水热状况和物理、化学过程的性质和强度。

例如:中等水热条件下,土壤有机质累积最多。

(温带半湿润环境下的黑土就是世界上最富饶的土壤);通过影响岩石的风化过程、地貌形态以及生物的活动,间接影响土壤的构成和发育。

例如:湿热条件下风化壳最厚,土壤层厚度小。

旱情或者炎热条件下,风化壳厚,土壤层也厚。

生物:土壤有机物质的来源,土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力的高低主要取决于有机质含量的多少。

没有生物的参与(生物循环),就不会有土壤的形成。

(成土母质→低等植物生长→原始土壤→高等植物生长→成熟土壤)。

一般而言,森林土壤有机质含量要低于草地土壤。

地形:通过对物质、能量的再分配间接促进作用于土壤。

例如土壤的垂直地带原产。

平缓的山坡:地表物质搬迁速度快,容易发育浓厚的土壤。

平缓的地方:地表物质的冲刷速度慢,平衡的气候生物条件发育浓厚的土壤。

阳坡:温度条件不好,但冷却受高,水分极差,阴坡反之。

人类活动:积极影响―改造自然土壤为各种耕作土壤;消极影响―土壤退化(水土流失、盐渍化、荒漠化和土壤污染等等)3环境的整体性建议开发利用自然资源时,必须存有综合的考量和对策。

高考地理中如何理解地理环境的整体性在高考地理的学习中,“地理环境的整体性”是一个非常重要的概念。

理解这一概念对于我们分析和解决地理问题、把握地理现象的本质具有关键意义。

首先,我们要明确什么是地理环境的整体性。

简单来说,地理环境的整体性指的是地理环境各组成要素之间相互联系、相互制约和相互渗透,构成一个有机的整体。

这就好比一台复杂的机器,每个零部件都有其独特的功能,但只有它们协同工作,机器才能正常运转。

地理环境也是如此,大气、水、岩石、生物、土壤等要素并非孤立存在,而是相互作用、相互影响的。

比如,大气的变化会影响到水的循环。

当大气中的水汽增多,可能会带来更多的降水,而降水又会影响地表径流和地下水位,进而影响到土壤的湿度和河流的流量。

反过来,水的变化也会对大气产生影响。

大面积的水域可以增加空气湿度,调节气温。

再看岩石和土壤。

岩石经过风化、侵蚀等作用逐渐形成土壤,而土壤的性质又会影响植被的生长。

在某些地区,岩石富含特定的矿物质,形成的土壤也具有相应的特性,从而决定了能够生长的植物类型。

生物在地理环境的整体性中也扮演着重要角色。

植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,影响着大气的成分。

同时,动物的活动也会对植被和土壤产生影响。

比如,食草动物的觅食可能会影响植被的分布,它们的排泄物又可以为土壤提供养分。

那么,为什么地理环境会具有整体性呢?这是因为地理环境中的各要素之间存在着物质循环和能量交换。

物质在大气圈、水圈、岩石圈、生物圈之间不断流动和转化。

例如,碳元素在生物与大气之间通过呼吸作用和光合作用进行交换,在生物与土壤之间通过分解作用和吸收作用进行转移。

能量则通过太阳辐射、大气环流、水循环等过程在各要素之间传递和转化。

这种整体性在不同的地理区域和地理过程中都有明显的体现。

比如,在热带雨林地区,高温多雨的气候条件使得植被茂盛,生物种类丰富。

丰富的植被通过蒸腾作用增加了大气湿度,进一步加强了降水,形成了一个良性循环的生态系统。

地理环境的整体性教案(总4页) -本页仅作为预览文档封面,使用时请删除本页-地理环境的整体性一、教学目标:(一)知识和技能1、理解自然地理环境整体性的基本内涵。

2、了解自然地理环境整体性的表现3、使学生树立普遍联系的观点,再利用和改造自然中要充分考虑各地理要素的关系,避免“牵一发而动全身”。

(二)过程与方法1、通过读图、析图理解地球环境整体性的含义和表现;2、探究与活动,理解地理环境的整体性。

(三)情感、态度与价值观帮助学生树立事物是普遍联系的思想,认识陆地环境的复杂多样和规律性,树立科学的环境观。

二、教学重点与难点教学重点1、地理环境整体性的原因。

2、地理要素间相互作用产生新功能。

3、自然地理环境的演化过程具有统一性。

4、自然地理环境要素会“牵一发而动全身”教学难点正确理解地理环境的整体性,能够用整体性原理解释实际问题。

三、教学过程<一>导入新课复习旧课:我们之前学习了地球的各个圈层分别由岩石圈、大气圈、水圈以及生物圈和土壤构成,那么这些圈层又有哪些元素所构成呢这几个圈层之间又有什么样的联系呢难道是彼此孤立的吗总结:由大气、水、岩石、生物、土壤等地理要素组成的地理环境是纷繁复杂的,他们之间也是相互联系、相互制约、相互渗透的。

不考虑其他因素,一般情况下:气候→生物:热量充足,降水丰富,植物生长茂盛,物种丰富;气候→水文:降水丰富,河流众多;植被→土壤:植被破坏,土壤肥力下降;水文→地貌:形成流水侵蚀地貌。

提问:自然地理环境要素是通过哪些途径联系在一起而组成一个整体的呢?今天我们就来学习一下地理环境的整体性。

<二>新课讲授:一、地理环境要素间的相互作用.探究一:举例说明地理环境各要素间的相互关系。

(1)气候与水文之间我们常说,“天上下雨地下流”,降水多的地方,地表水资源丰富;反之,地表水资源则贫乏。

而地面潮湿、空气中水汽含量最大,又会增加降水量。

(2)水文与地貌之间,地表水流发育,流水的侵蚀作用强烈,往往形成沟谷、冲击平原等地貌;地表水量短缺的干旱地区,往往是风沙较大,一般形成沙丘、戈壁等。

地理环境的整体性和地域分异一、地理环境的整体性地理环境的整体性是指地球表面上的各种自然要素在相互作用中形成具有统一性和整体性的地理环境体系。

地球上的自然环境是一个有机整体,各要素相互联系、相互作用,构成了一个相互依存、相互促进的生态系统。

地理环境的整体性表现在以下几个方面:1. 大气圈和水圈的相互影响大气圈和水圈是地球上两个最主要的自然圈层,它们之间的相互关系非常密切。

大气圈中的温度、湿度和气压等因素影响着水圈水汽的凝结和降水,从而影响了地表的水文循环。

2. 地壳运动和地貌形态的变化地球上的地壳板块在不断运动,地壳运动也带动了地貌形态的变化。

地壳运动还引发了地震和火山等地质灾害,对地理环境造成了影响。

3. 气候与植被的相互作用气候是植被生长的重要环境因素,不同的气候条件对植被的类型和分布有着重要的影响。

植被的分布又会影响气候的形成和变化,形成气候与植被的相互作用关系。

4. 生物多样性与生态系统地球上的生物多样性极为丰富,不同的生物在生态系统中起着不同的作用,构成了一个复杂而完整的生态系统。

生物的相互依存、互利共生,维持着整个地球生态平衡。

二、地域分异地域分异是指地球上不同区域之间由于地理环境的差异而表现出的各种特征和规律。

地域分异主要体现在以下几个方面:1. 气候分异由于地球自转、公转等因素导致不同地区的气候不同。

赤道地区气候炎热湿润,而极地地区气候寒冷干燥。

气候分异会影响到生物的分布和人类的生活方式。

2. 土壤分异土壤是地球表层的重要组成部分,不同地区的土壤类型和质地各有特点。

土壤的养分含量、排水性等特征对植被的生长和农业生产有着重要的影响。

3. 地貌分异地球上的地貌形态千奇百怪,由于地质构造和气候等因素的影响,不同地区的地貌特征各具特点。

山地、平原、盆地等地貌类型各具特色,对当地的人类活动和生态环境产生影响。

4. 经济发展分异不同地区的自然资源分布和经济条件不同,导致了地域之间的经济发展水平差异。

自然地理环境整体性原理及其应用不论是平常的地理教学过程,还是几年前的地理高考,对自然地理环境差异性的重视程度比较高,有关自然带分布规律的考查较多,但对地理环境整体性的关注却有些不够。

近几年的高考有了较大的变化,关于地理环境的整体性原理及其应用的考查越来越频繁,考查的角度也不断变化,值得大家在日常教学中给予更多的关注。

一、自然地理环境整体性原理解读1.自然地理环境的整体性原理主要表现在三个方面第一,地理环境中的各要素相互联系,相互渗透,构成一个整体。

各个要素都是作为整体的一部分发展变化的,它们并不是彼此孤立的,而是作为一个整体存在的。

例如,我国长江中下游平原地区,由于距海较近,降水丰富,形成典型的亚热带季风气候。

由于气候湿润,年降水量在800毫米以上,这里的地表水相当丰富,河流水量大且流程长,大多为流入海洋的外流河;由于气候湿润、降水丰富,流水的侵蚀、搬运作用强烈,所以在中游地段形成峡谷地形(如三峡)、下游地带形成冲积平原和三角洲;这一地区生物资源丰富,土壤发育较好,为典型的红、黄壤。

第二,某一要素的变化会导致其他要素甚至整个地理环境状态的变化,即具有“牵一发而动全身”的效应。

某一要素可以是自然环境的组成要素,也可以是外在的人为活动影响。

在各地理要素中人类活动比较容易导致生物发生变化。

例如,滥伐森林和植树造林对地理环境各要素以至整个生态环境的影响是不一样的。

滥伐森林,将会造成水土流失严重,水旱灾害增多,引起气候变化,并导致整个生态环境的功能失调。

而植树绿化,可以调节局部小气候,使气温降低,湿度增大,改善水文状况,保持水土,促使生态环境的良性发展。

第三,某一要素的变化,对其他地区的自然地理环境也产生一定的影响。

如在河流上中游地区砍伐森林,导致水土流失,会对下游地区的自然地理环境产生影响。

使下游地区的河床水位增高,加剧洪涝灾害;河口泥沙堆积,使河口三角洲面积不断扩大;导致河流出现断流;河流两岸土壤盐渍化加重等。

高中地理 第 1 页 共 1 页 高中地理:地理环境的整体性

1. 地理环境整体性的特点

地理环境的整体性主要表现为以下三个特点:

(1)自然地理环境的各要素相互联系地组合在一起,形成一个有机整体,会产生生产功能、平衡功能等整体性功能,这是单个地理要素所不具有的。

(2)自然地理环境具有统一的演化过程。

地理环境各要素的发展变化是统一的,每个地理要素的演化都是自然地理环境演化的一个方面,如我国西北地区,气候、水文、土壤等自然要素共同构成了西北独特的荒漠环境。

(如下图

)

(3)地理要素的变化会“牵一发而动全身”。

地理环境的整体性还表现在某一地理要素的变化会导致其他要素乃至整个地理环境状态的改变。

下图为大量使用矿物燃料、滥伐森林引起整个生态环境失调的例子。

2. 地理环境整体性的分析思路

地理环境的整体性,决定了在协调人类与地理环境之间的关系时,必须考虑陆地环境的整体性特征。

在分析具体问题时要遵循“牵一发而动全身”的思路,首先明确人类活动所牵的“一发”是哪一要素,进而逐一分析这“一发”的变化所引起的其他要素发生的变化,最终导致“全身”呈现出怎样的变化。