琵琶曲十面埋伏

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:6

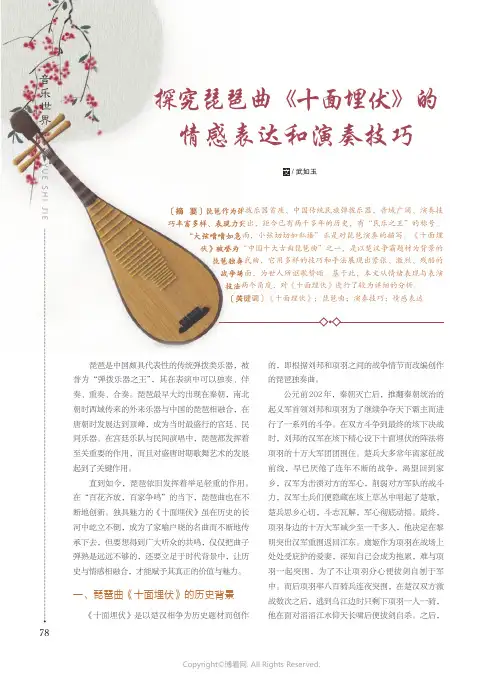

琵琶是中国颇具代表性的传统弹拨类乐器,被誉为“弹拨乐器之王”,其在表演中可以独奏、伴奏、重奏、合奏。

琵琶最早大约出现在秦朝,南北朝时西域传来的外来乐器与中国的琵琶相融合,在唐朝时发展达到顶峰,成为当时最盛行的宫廷、民间乐器。

在宫廷乐队与民间演唱中,琵琶都发挥着至关重要的作用,而且对盛唐时期歌舞艺术的发展起到了关键作用。

直到如今,琵琶依旧发挥着举足轻重的作用。

在“百花齐放,百家争鸣”的当下,琵琶曲也在不断地创新。

独具魅力的《十面埋伏》虽在历史的长河中屹立不倒,成为了家喻户晓的名曲而不断地传承下去,但要想得到广大听众的共鸣,仅仅把曲子弹熟是远远不够的,还要立足于时代背景中,让历史与情感相融合,才能赋予其真正的价值与魅力。

一、琵琶曲《十面埋伏》的历史背景《十面埋伏》是以楚汉相争为历史题材而创作的,即根据刘邦和项羽之间的战争情节而改编创作的琵琶独奏曲。

公元前202年,秦朝灭亡后,推翻秦朝统治的起义军首领刘邦和项羽为了继续争夺天下霸主而进行了一系列的斗争。

在双方斗争到最终的垓下决战时,刘邦的汉军在垓下精心设下十面埋伏的阵法将项羽的十万大军团团围住。

楚兵大多常年离家征战前线,早已厌倦了连年不断的战争,渴望回到家乡,汉军为击溃对方的军心,削弱对方军队的战斗力,汉军士兵们便隐藏在垓上草丛中唱起了楚歌,楚兵思乡心切,斗志瓦解,军心彻底动摇。

最终,项羽身边的十万大军减少至一千多人,他决定在黎明突出汉军重围返回江东。

虞姬作为项羽在战场上处处受庇护的爱妻,深知自己会成为拖累,难与项羽一起突围,为了不让项羽分心便拔剑自刎于军中。

而后项羽率八百骑兵连夜突围,在楚汉双方激战数次之后,逃到乌江边时只剩下项羽一人一骑,他在面对滔滔江水仰天长啸后便拔剑自杀。

之后,〕琵琶作为弹拨乐器首座、中国传统民族弹拨乐器,音域广阔、演奏技巧丰富多样、表现力突出,距今已有两千多年的历史,有“民乐之王”的称号。

“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”正是对琵琶演奏的描写。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色研究琵琶曲《十面埋伏》,是一首由古琴演奏的古曲,是中国传统音乐中的经典之作。

这首曲子描绘了历史上著名的军事策略——十面埋伏,曲调悠扬而古朴,给人一种沉稳而深远的感觉。

通过对这首曲子的艺术特色深入研究,我们可以更好地欣赏和理解这首古曲的内涵和意境。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色在于其古朴而悠扬的曲调。

古琴是中国古代的一种弹拨乐器,她的音色清亮悦耳,能够深情地表达诗情画意。

《十面埋伏》的曲调起伏自如,仿佛在描绘着一幅幅战争的画面,从而让人们感受到了古代战争的紧张与激烈。

这种曲调的特色在于其充满内涵和情感,让人产生共鸣和感动。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色还表现在其曲式和演奏技巧上。

这首曲子的曲式严谨而复杂,要求演奏者具有较高的琴艺和音乐功底。

古琴演奏需要运用指法、换弦、按弦等技巧,配合各种手势和表情,才能将曲子演绎得淋漓尽致。

古琴演奏还注重气韵和神韵的表达,这种表演方式非常注重细节和内在的表达,要求演奏者颇具情感和内功。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色还体现在其音乐情感和意境上。

这首曲子以十面埋伏这一军事策略为题材,音乐中融入了对这一战术的理解和表达。

在曲子的演奏中,可以听到丰富的情感和情绪,如悲壮、豪迈、慷慨等。

这些音乐情感能够唤起人们对历史和战争的思考,让人们对这一历史事件产生共鸣和感慨。

曲子的意境也十分深厚,能够引起人们对历史的遐想和对古代战争的感悟,给人留下深刻的艺术印象。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色体现在其古朴悠扬的曲调、严谨复杂的曲式和演奏技巧、丰富深刻的音乐情感和意境等方面。

这些特色使得这首古曲成为了中国传统音乐中的经典之作,受到人们的喜爱和推崇。

通过对其艺术特色的研究,可以更好地理解和欣赏这首古曲,为我们传承和发扬中国传统音乐作出积极的贡献。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色研究琵琶曲《十面埋伏》是中国古代著名的琵琶曲之一,曲名来源于古代典故,描述了将军潘凤十面埋伏,策划了成功的伏击战术。

这首曲子以激烈的情感和富有表现力的演奏手法而闻名,深受广大音乐爱好者的喜爱。

本文将从琵琶曲《十面埋伏》的历史渊源、音乐特色和表演艺术等方面进行研究,探讨其独特的艺术魅力。

一、历史渊源琵琶曲《十面埋伏》的创作可以追溯到唐代,是中国古代文人雅士们酷爱参与的文学艺术。

琵琶曲与古琴曲、笛子曲等传统音乐形式一样,是中国古代文学艺术中的重要组成部分,也是中国古代音乐文化的瑰宝之一。

《十面埋伏》这一乐曲是在历代文人雅士的创作与传颂之下得以流传至今,深受人们的喜爱。

二、音乐特色1. 情感表达丰富琵琶曲《十面埋伏》以其悠扬的旋律和深情的表达闻名于世。

在演奏过程中,演奏者需要通过琵琶的音色和技巧来表现曲子中所蕴含的丰富情感。

曲子以慷慨激昂的旋律勾勒出潘凤十面埋伏的伏击战役,拉扯琵琶的音弦间接表现出人间百态中的沉郁、悲壮和无奈等复杂情感。

这种情感表达的丰富性,使得琵琶曲《十面埋伏》在音乐演奏中显得更加生动鲜明。

2. 音乐技巧高超琵琶曲《十面埋伏》在演奏技巧上要求演奏者具备高超的琵琶演奏技巧。

曲子中的一些演奏要求,如琴音的转折、音域的跳跃、节奏的变化等,都需要演奏者具备高超的技艺才能够胜任。

特别是在表现潘凤十面埋伏的伏击战役中,需要通过琵琶的演奏技巧来表现战场的激烈与紧张。

琵琶曲《十面埋伏》在演奏技巧上具有相当的挑战性。

三、表演艺术琵琶曲《十面埋伏》在表演艺术上具有独特的魅力。

演奏者在演奏过程中,需要充分发挥琵琶这一乐器的音色、音域和演奏技巧,来表现曲子中所蕴含的情感和故事情节。

演奏者在演奏过程中,要从音色、音量、音调等各个方面加以把握,使得曲子能够更生动地展现出十面埋伏的伏击战争。

演奏者还需要在舞台表演中,通过自身的动作和神情,来为观众呈现更加生动的音乐故事。

《十面埋伏》与《霸王卸甲》琵琶武曲比较赏析《十面埋伏》最早称为《四面埋伏》,和四面楚歌一样,四面表示的是东南西北四个方向,后在《南北派秘本琵琶谱真传》中将原本四面改为十面,十面指的是一种战场用兵制敌战术。

《十面埋伏》中,为了表现气氛的紧张激烈,大量运用了扫拂、推拉弦和满轮技法,将十面埋伏的意境表现得生动形象,彷佛置之实境。

在《琵琶行》中,诗句“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

曲终收拨当心划,四弦一声如裂帛。

”描写的正是《十面埋伏》中的扫、拂技法。

一、《十面埋伏》历史背景《十面埋伏》是以刘邦的汉军和项羽的楚军垓下大战为背景,刘邦听从谋士张良计策,在垓下设下埋伏,引诱项羽深入埋伏圈。

其中汉军通过唱楚歌来扰乱楚军军心,项羽军心尽失,大败已是必然。

大战中楚军败局已定,项羽爱姬虞姬因怕连累项羽自尽,项羽痛失爱姬,突围无能,遂拔刀自刎吴江,刘邦取得了胜利。

《十面埋伏》是从汉军角度出发,记录了这一旷世之战。

二、《十面埋伏》赏析《十面埋伏》虽是琵琶武曲,但其中也掺杂了些许凄美的情感场景,乐曲中既有兵马嘶鸣,又有柔肠寸断、生离死别。

战争是残酷的,不仅仅是通过在对大战中激烈的场面描绘来衬托,还通过人与人之间的情感来烘托战争的无情。

在历史的洗练下,《十面埋伏》在琵琶演奏风格方法上也发生了改变,产生了不同流派,本文是以浦东派中《十面埋伏》曲目为分析乐曲。

浦东派《十面埋伏》分为十八段,四个部分,第一部分为引子,分别是“列营”、“擂鼓”、“掌号”、“放炮”;第二部分为战前准备,分别是“吹打开门”、“点将”、“排阵”、“埋伏”;第三部分是激烈的交战,从第九段的“小战”到第十六段“吴江”;第四部分是乐曲最后两段,为战后凯旋,分别是“凯旋”、“收阵回营”两段。

(一)第一部分--引子这四段为人们营造了整列有序的士兵阵容,鼓角争鸣,蓄势待发的场面。

以“轮拂”为开头拉开乐曲序幕,开头彰显快节奏强有力的紧张氛围;随后通过“拂轮”描绘出汉军擂鼓吹角先声夺人的场面,将战前军阵肃穆紧张强悍的氛围渲染出来,一声声战鼓响彻天空。

琵琶曲《十面埋伏》赏析

《十面埋伏》是由明代著名琵琶音乐家诸水仙所创作的一首琵琶曲,也是中国文化中最富有传奇色彩的历史故事之一。

曲调婉转悠扬,富有感染力。

配以叮当铛铛的铜鼓声和尖锐刺耳

的笛子声,令人感觉仿佛置身于战场上,既沉浸在悲壮的氛围中,又

感受到了英雄们的壮烈。

曲中描绘的是杨家将领导的抗金武将在潼关十面埋伏中与金兵激

战的故事。

武将杨业决定埋伏敌军十面,从而使得包围他们的金兵惨

遭失败。

歌曲中较为经典的段落为“雁塔新碑,烈士千家。

玉门关外,苍茫大地一剑尽挽破,何处繁华笙歌?”这一段落幅员声势恢宏,令

人回味无穷。

《十面埋伏》作为一首传统琵琶曲,其美丽的旋律和激情澎湃的

曲调在世界音乐领域中享有极高声誉。

同时作为一首反映英雄楷模、

爱国情怀的音乐,它也成为了中华文化中经典的代表作之一。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色研究琵琶曲《十面埋伏》是一首古典音乐作品,它最初是由古琴演奏而成,后来也被改编为琵琶曲。

这首曲子源自中国古代的战争故事,曲名“十面埋伏”取自春秋时期吴国大将葛婴利用地形,以小部队伏击大军的策略。

曲子以其悠扬的旋律和深刻的艺术内涵而闻名,被誉为中国古典音乐的精品之一。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色主要表现在旋律、节奏、音色和结构等方面。

它的旋律优美动人,通过琵琶的演奏,展现出丰富的情感和内涵。

曲子的节奏变化多样,既有平缓舒展的部分,也有急促激昂的部分,给人以听觉上的冲击和享受。

琵琶曲《十面埋伏》的音色独特,琵琶的悠扬琵琶的悠扬慨壮柔美,旋律变化多端,富有表现力和幻想性。

在结构上,这首曲子以叙事性强,通过音乐表达出战争故事的情节和情感,使人们在音乐中产生对历史的回忆和对勇士的崇敬。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色还体现在其文化内涵上。

作品的创作源自中国古代的战争故事,这使得琵琶曲不仅仅是音乐作品,更是对历史、战争和勇士精神的一种表达和诠释。

曲子所包含的风景意境也使人们联想到古代的山水田园,唤起对古代中国社会生活和自然环境的向往和思考。

在演奏和赏析过程中,人们常常会从琵琶曲中感受到一种崇高、慷慨和豪放的民族气质,这正是中国古典音乐作品所独具的魅力。

琵琶曲《十面埋伏》的文化内涵既是中国古代历史文化的缩影,又是中国古典音乐的价值所在。

除了上述艺术特色外,琵琶曲《十面埋伏》还有许多独特之处。

它的演奏需要高超的技巧和丰富的情感表达能力,要求演奏者具备扎实的琵琶基本功和对曲子内涵的深刻理解,能够演奏《十面埋伏》的琵琶演奏者往往是琵琶演奏界的精英。

这首曲子在演奏时需要准确把握节奏和音准,以呈现出曲子所要表达的情感和氛围,这对演奏者的音乐素养和感染力提出了较高的要求。

琵琶曲《十面埋伏》在演奏和赏析上也要求人们对古代战争文化和中国古典音乐具有一定的了解和鉴赏能力,以更好地理解和体会其艺术魅力。

琵琶曲《十面埋伏》以其独特的旋律、节奏、音色和文化内涵,成为中国古典音乐中的一朵奇葩,并深受音乐爱好者的喜爱和推崇。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色研究《十面埋伏》是一首琵琶曲,曲目源于中国古代战争史诗《三国演义》,此曲以古代战争代表性文学作品为题材,曲名来自同名战役,以琵琶独奏为主要表现手段,展现了古代战争的气势和悲壮,是在琵琶音乐中具有重要意义的曲目之一。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色是怎样的?究其原因,我们需要从曲目的历史渊源、音乐形式、表现手法和演奏技巧等方面展开研究。

一、历史渊源《十面埋伏》来自中国古代最为著名的历史小说《三国演义》,这部作品描绘了三国时期的政治斗争和战争情景。

最知名的战役之一就是“十面埋伏”,它讲述了诸葛亮以少胜多,智胜力的战术,取得了重大胜利,成为古代军事策略的经典之一。

琵琶曲《十面埋伏》正是基于这段历史故事而创作,音乐表现了战争的悲壮与壮美。

二、音乐形式琵琶曲《十面埋伏》以琵琶独奏形式为主,采用了古典音乐的曲式和结构。

整首乐曲分为序曲、主曲、过门和尾声四个部分。

序曲铺陈了整个乐曲的基调,主曲部分表现了战争的激烈和悲壮,过门用来过渡主曲和尾声之间的过渡,尾声则是整首乐曲的收尾部分。

这种曲式的设置,使得整首曲子在表现古代战争的气势磅礴的也有着鲜明的层次和变化,更加突出了战争的场面感和情感表达。

三、表现手法琵琶曲《十面埋伏》的表现手法非常丰富多样。

一方面,在旋律方面,曲子的旋律优美动听,通过琵琶的音色和演奏技巧,将战争的悲壮和气势感表现得淋漓尽致。

在节奏方面,曲子的节奏多变,有的时候激烈有力,有的时候又缓慢悠扬,能够将情感表现得十分细腻。

曲子的音域宽广,高低音的转换使得整个曲子更加丰富多彩。

四、演奏技巧琵琶曲《十面埋伏》的演奏技巧要求琵琶演奏者具备高超的琴艺功底。

在演奏曲目时,演奏者需通过变换右手的指法和左手的按弦,来表现曲子的旋律和情感。

演奏者还需要灵活运用琵琶的颤音、滑音、颤音和顿音等演奏技巧,来展现出战争的悲壮和壮美。

这些技巧的运用,使曲子的表现更加生动鲜明,更加具有感染力。

《十面埋伏》这首琵琶曲在艺术特色上具有着独特的魅力。

◎孙莉琵琶曲《十面埋伏》赏析《十面埋伏》是一首著名的大型琵琶独奏曲,乐曲中情景交融、栩栩如生地描绘了刀光剑影、人鸣马嘶的古战场场面。

在传统琵琶曲中,《十面埋伏》以其壮丽辉煌、雄伟奇特的乐曲风格和“银瓶乍破水浆迸、铁骑突出刀枪鸣”的艺术魅力成为深受世人喜爱的古典琵琶曲。

一、琵琶曲《十面埋伏》表现的历史背景公元202年,汉军刘邦、楚军项羽逐鹿中原,争霸天下,汉王刘邦以韩信为将,在垓下设下伏兵,楚汉大军在此进行了激烈的决战。

琵琶曲《十面埋伏》就是根据该段历史情景改编而成的。

秦朝末年,陈胜吴广起义之后,各地群众纷纷响应,最后刘邦、项羽成为实力最为强大的两支力量,两军进行了长达数年的对战。

公元202年,刘邦重用谋士张良在垓下设下埋伏,将项羽引入埋伏之中。

张良让一些会说楚地方言的汉军士兵在楚营外唱楚歌,用箫吹奏楚曲,楚军士兵听闻故乡歌曲,思家厌战,军心涣散,斗志瓦解,许多楚军士兵逃离战场。

霸王项羽听到悲凉的歌声以为楚地尽失,不仅潸然泪下,项羽的爱姬虞姬因怕连累项羽,举剑自尽。

项羽见大势已去,爱姬已死,想突出重围重返江东,汉军紧追其后,在九里山决战时,项羽终因寡不敌众,在四面楚歌、“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”的哀叹声中自刎于乌江。

慷慨悲壮的乐曲中霸王项羽永远地退出了历史舞台,刘邦取得了最后的胜利,建立了西汉王朝。

历史虽已远逝,但《十面埋伏》却以琵琶独奏曲的形式永远地记录下这一段历史,并永远流传了下来。

二、琵琶曲《十面埋伏》赏析《十面埋伏》虽称之为琵琶武曲,但曲中表现的并非只是厮杀的场面,其中也有许多细腻的、凄美的情感场景,乐曲中表现的既有战争的残酷,又有生离死别的动人情感的描绘。

虽然战争是残酷的、无情的,但人是有血有肉有感情的,以人的情感的表现来衬托战争的残酷,既突出了战争的雄浑气势,又恰当地刻画出动人的柔美气质。

[1]《十面埋伏》乐曲真实展现了中国历史战争的恢弘与壮观。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色研究

琵琶曲《十面埋伏》是中国传统音乐中的经典之作,其艺术特色主要表现在以下几个

方面:

一、曲调优美高亢

琵琶曲《十面埋伏》以悲壮的曲调为基调,音乐节奏热情高昂,气氛紧张激烈,透过

琵琶的演奏,将战争的残酷与人民的抗争相融合,表达了对岸的敌军浩劫之下,人民怀揣

着坚韧的信念和无尽的勇气,投身于抗战的壮举中,一曲《十面埋伏》的激情优美,让人

不禁为之动容。

二、歌词精炼有力

琵琶曲《十面埋伏》的歌词精炼有力,以简洁生动的叙述,刻画出战场上的铁血丹心

与人民族的那份拼搏与顽强,强烈表现了人民军队的战斗意志和忠诚信仰,歌词措词严谨,节奏感极强,与琵琶所传达出的音乐感染力相得益彰,更加凸显了《十面埋伏》在情感表

现上的深度和广度。

三、表现手法落实

琵琶曲《十面埋伏》的艺术表现手法非常落实,紧扣剧情情节,通过琵琶的演奏,将

困难、挫折以及抗争的坚韧不拔,刻画得入木三分,让人不禁为之动容,特别是最终那不

断高潮的抵抗,更是呈现了人们在战争中顽强抗争的激情和勇气,唤起了观众的共鸣与共情。

琵琶曲《十面埋伏》鉴赏琵琶曲《十面埋伏》鉴赏激情的诗篇——《十面埋伏》(琵琶曲)赏析一个久远的声音从历史深处隐然传来。

琵琶,一件古老而又奇特的乐器,发出琮琮的声音,仿佛阅尽沧桑、饱经世事的老人,又若热情奔放、慷慨激越的青年。

它是弹奏乐器。

初时,以右手向前弹为琵,向后弹为琶。

秦、汉以来,曾作为多种弹弦乐器的总称。

本是一个敏感又多情的尤物,在别的物只是模糊记着的事情,然而,在它善感的心灵中,已反复而深深地镂刻在回忆的心版上了。

更何况,这不是—个童话、一个故事,是一段撼天动地的史实。

也许,沉静的钢琴在弹着巴赫,优雅的长笛在吹着莫扎特,大气磅礴的交响乐队在合奏着贝多芬,然而,只有它,只有琵琶,依然在娓娓地叙述着《十面埋伏》这个中国的古老故事……《十面埋伏》是我国传统器乐作品中大型琵琶武曲的优秀代表作。

在传统琵琶曲中,文曲一般旋律抒情优美,节奏轻缓,技巧多用左手推拉吟揉手法,善于描绘优美的自然景色或表达内心细腻的情感,而武曲则结构精致绵密,旋律层次分明,情绪激烈雄壮,节奏复杂多变,多用右手力度较大的演奏技巧,擅长于表现强烈的气氛和情绪,因而,琵琶曲《十面埋伏》气势雄伟激昂,风格旖旎壮美,艺术形象生动鲜明,是古典音乐的瑰宝。

时间老人拉开历史的帷幕,月的魔指轻轻触动琴弦,音箱里便有和弦嗡嗡嘤嘤的攒动,天籁之音缓缓而来。

走进音乐世界的主人翁是刘邦、项羽。

秦朝末年,陈胜、吴广揭琵琶曲€十面埋伏》鉴常竿而起。

在风起云涌的农民起义中,秦王朝宣告灭亡。

此时,刘邦的汉军和项羽的楚军展开了激烈的逐鹿中原、争霸天下的斗争。

当以修筑万里长城而著称的秦始皇的泱泱车队路过时,虽无大名却有大志的两个人物在赞叹之余,同时发出了不同的豪言/大丈夫当该如是也严刘邦说& 口彼可取而代之严项羽说。

说前一句的较工于心计,说后一句的则多些率直。

鸿门宴之时,项羽大军40万,刘邦仅有10万。

当时,项羽若依范增之计,杀掉狡诈多谋的刘邦,便不会有后面的楚汉之争,而心高气傲的项羽却犹豫不决’失去了一次重要的机会,以致放虎归山,使之形成了与自己抗衡的军事阵营。

琵琶曲十面埋伏赏析琵琶曲_十面埋伏_赏析MangZhongLiterature琵琶曲《十面埋伏》赏析《十面埋伏》是一首著名的大型琵琶独奏曲,乐曲中情景交融、栩栩如生地描绘了刀光剑影、人鸣马《十面埋伏》以其嘶的古战场场面。

在传统琵琶曲中,壮丽辉煌、雄伟奇特的乐曲风格和“银瓶乍破水浆迸、铁骑突出刀枪鸣”的艺术魅力成为深受世人喜爱的古典琵琶曲。

现气势宏伟、结构复杂的故事情节,具有速度快、力度强的演奏特点,在演奏技法上主要以拂弦、满轮、扫弦和推拉双弦为主,在风格上兼具写实性和叙事性的特点。

武曲的写实性是以自然形声模仿绘声绘色的特点给人留下印象;叙事性是以连续叙述的手《十面埋伏》在流传的过法来展现故事情节。

琵琶曲程中,由于演奏的风格和方法的不同形成了众多的流派,主要有:浦东派、汪派、平湖派、崇明派等几大本文主要以浦东派《养正轩琵琶谱》的《十面埋伏》为例作乐曲赏析,该乐曲共有18段,分为四部分:引子、战前准备、激烈交战和战后凯旋。

第一部分:引子———乐曲的前四段《列营》《擂鼓》《掌号》《放炮》。

这四段是整首乐曲的引子部分。

该部分充分运用各种琵琶演奏技巧为人们展现了旌旗密布、鼓角壮观的古战场场面。

以气势饱满、强劲有力、节争鸣、奏渐快的“轮拂”拉开乐曲的序幕;“拂轮”将铿锵有力的节奏、激昂高亢的长音先声夺人的战争场面展现出来,渲染出强大的战争气势,铿锵的节奏犹如震荡的鼓声,激昂的长音犹如号角声响彻山谷。

节奏速度、调式调性的不断变化,给人以不稳定之感,增强了紧张的气氛感,预示着战争的到来与惨烈。

乐曲旋律的改变、速度的加快、高音区到低音区的转变,推动旋律向前发展,给乐曲的发展带来了推动力。

第二部分:战前准备———乐曲的第五段至第八《吹打开门》《点将》《排阵》《埋伏》段这一部分是乐曲的主题部分。

其中《吹打开门》是该部分乐曲的主题旋律,后面《点将》《排阵》《埋伏》各段的旋律都是围绕这一乐曲发展而来的,该段乐曲节奏性较强、抒情气息较浓郁,旋律具有肃穆庄严的歌唱性的特点,将整齐的队伍与军容刻画得淋漓尽致,跃然纸上。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色研究琵琶曲《十面埋伏》是古代中国民间艺术中的代表作之一,也是享有盛誉的传统历史戏曲之一。

作品描绘了汉末三国时期,刘备联合孔明、关羽、张飞等三国名将奇谋妙计,围魏救赵的历史故事。

琵琶曲《十面埋伏》深受观众喜爱,具有浓郁的民族特色,极富艺术魅力。

琵琶曲《十面埋伏》的第一大特色是其音乐构成。

作品以古筝和箫为主要伴奏乐器,以小提琴、二胡、杨琴、笛等乐器为辅助,营造出紧张、悲壮的氛围。

曲调有高潮和低潮,起伏跌宕,音乐节奏速度逐渐加快,每一个音符都充满着情感,如琵琶伴奏下的小胡管演奏,既有壮烈的义士精神,又有悲壮的凄惋之情,令人动容。

整个乐曲在音乐构成方面完美地表现出文学情节的悬疑紧张和严肃庄重,让人倍感震撼。

琵琶曲《十面埋伏》的第二大特色是其文学性。

作品的人物形象丰满完整,语言生动逼真,情景交融,对于故事的讲述既实用又具有艺术性,作者独特的艺术处理方式,使之成为民间儿童的课本教材。

作品中人物之间的割合冲突、战争残酷等多方面的题材,折射出当时的时代背景和民族精神,令人感受到了中国文化的厚重和丰富。

琵琶曲《十面埋伏》的第三大特色是其表演艺术特点。

琵琶曲是中国古代传统音乐剧中的一种,每一位表演者都要具备高超的技巧、丰富的情感表现力和过硬的文化素养。

表演中演员要用琵琶唱出歌词,同时用武器在舞台上展示出武功技能,把琵琶曲《十面埋伏》的精彩表现在观众眼前。

表演艺术特点中,还包括要求演员在演唱和表演方面精准严谨,技巧高超、配合默契,使得观众可以身临其境地感受到历史的变迁和民族的沧桑。

总之,琵琶曲《十面埋伏》作为中国民间传统艺术的瑰宝,集合了音乐、文学、表演艺术等多方面的优秀特点,富有深厚的文化内涵和浓郁的民族特色,是中国非物质文化遗产中不可忽视的一种形式。

该曲对于传承中华民族优秀文化、弘扬民族精神、塑造良好人格等方面都有着重要的意义和价值。

花城版音乐六上第10课琵琶曲《十面埋伏》-教案一. 教材分析《十面埋伏》是一首著名的琵琶曲,它描绘了古代战场上士兵们英勇战斗的场景。

这首曲子具有强烈的节奏感和紧张的氛围,能够激发学生的学习兴趣和想象力。

通过学习这首琵琶曲,学生可以了解中国古代音乐的魅力和琵琶乐器的特点,同时也能培养学生的音乐欣赏能力和音乐素养。

二. 学情分析学生在学习《十面埋伏》之前,可能已经接触过一些基本的音乐知识和乐器演奏技巧。

但是,对于琵琶曲的特点和演奏技巧可能还不够熟悉。

因此,在教学过程中,需要注重对琵琶曲的特点和演奏技巧进行讲解和示范,同时也要考虑到学生的年龄特点和接受能力,采用生动有趣的教学方法,激发学生的学习兴趣和积极参与。

三. 教学目标1.了解琵琶曲《十面埋伏》的背景和特点,能够欣赏和理解这首曲子的内容和情感。

2.学会琵琶曲《十面埋伏》的演奏技巧,能够独立演奏或参与集体演奏。

3.培养学生的音乐欣赏能力和音乐素养,激发学生对中国古代音乐的兴趣和热爱。

四. 教学重难点1.教学重点:《十面埋伏》的旋律和节奏,演奏技巧的掌握。

2.教学难点:《十面埋伏》的节奏变化和音准控制,琵琶演奏技巧的熟练运用。

五. 教学方法1.讲解法:通过讲解琵琶曲《十面埋伏》的背景和特点,引导学生了解和欣赏这首曲子。

2.示范法:通过教师的示范演奏,让学生直观地了解琵琶曲的演奏技巧和风格。

3.练习法:通过学生的个别练习和集体练习,让学生熟练掌握琵琶曲的演奏技巧和节奏。

4.互动法:通过学生之间的交流和合作,培养学生的团队意识和合作能力。

六. 教学准备1.教学材料:琵琶曲《十面埋伏》乐谱,琵琶乐器。

2.教学设备:音响设备,投影仪,白板或黑板。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示古代战场的图片或视频,引导学生进入战争氛围,激发学生的想象力。

然后,教师简要介绍琵琶曲《十面埋伏》的背景和特点,引发学生的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师播放琵琶曲《十面埋伏》的录音或视频,让学生初步感受这首曲子的氛围和情感。

琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色研究1. 引言1.1 研究背景《十面埋伏》是一首经典的琵琶曲目,深受许多音乐爱好者的喜爱。

对于这首曲目的艺术特色的研究仍然有待深入。

研究《十面埋伏》琵琶曲的艺术特色,有助于我们更好地理解和欣赏这首音乐作品。

在这篇文章中,我们将从不同的角度对《十面埋伏》进行分析,探讨其曲调特点、表现手法、音乐结构、节奏感以及情感表达深度,以期能够全面地揭示这首曲目的艺术魅力。

通过对《十面埋伏》的分析和研究,我们可以更好地认识这首曲目的独特之处,进一步推动琵琶音乐的研究和传承,为琵琶音乐的发展注入新的活力。

【研究背景】1.2 研究意义《十面埋伏》琵琶曲作为中国传统音乐的重要代表之一,具有极其丰富的艺术特色和独特魅力。

对于这首曲目的深入研究不仅有助于加深我们对中国传统音乐的理解,还可以帮助我们更好地传承和发扬中华民族的音乐文化传统。

通过分析《十面埋伏》琵琶曲的历史背景、曲调特点、表现手法、音乐结构与节奏感以及情感表达深度等方面的内容,我们可以更好地把握这首曲目的艺术内涵和表现特点,深化我们对其音乐美学的认识。

通过对这首曲目进行深入研究,还可以为今后对中国传统音乐的普及和传播提供有益的参考和借鉴,推动中华民族音乐文化的传承与发展。

对《十面埋伏》琵琶曲的艺术特色进行研究具有重要的理论和实践意义,对于弘扬中华音乐文化,促进音乐艺术的繁荣发展具有积极的作用和意义。

2. 正文2.1 《十面埋伏》琵琶曲的历史背景《十面埋伏》琵琶曲是中国传统音乐中的经典之作,具有丰富的历史背景。

这首曲子最早出现在明代,是明朝著名琵琶演奏家郑少云所创作。

郑少云是明代宫廷琵琶演奏家,他对琵琶演奏技法和曲调运用有着非常深入的研究,而《十面埋伏》则是他的代表作之一。

在明代,琵琶曲在宫廷和民间广泛传播,成为人们生活中不可或缺的一部分。

《十面埋伏》这首曲子以曲调优美、旋律饱满、节奏感强烈而著称,深受当时人们的青睐。

曲中融入了许多当时社会风貌和历史事件的元素,通过琵琶这种传统乐器的表现手法,展现了当时社会的风貌和人们的生活状态。

琵琶曲十面埋伏

《十面埋伏》是我国传统乐器作品中大型琵琶武曲的代表作。

琵琶武曲情绪激烈雄壮,节奏复杂多变,富于戏剧性,多用左手力度较大的演奏技巧,擅长于表现强烈的气势和情绪。

今天为大家带来琵琶曲《十面埋伏》演奏中扫拂技巧运用,希望能够帮到大家。

1. 琵琶扫拂技巧的由来

1. 1 琵琶的音乐及演奏技法

琵琶里的“点”为基础的音乐形态,构成“线”形音调表现乐思为其弹奏特征的民族乐器。

琵琶音色的穿透力很强,只要运用正确的演奏方法,基本功扎实,其音乐就能传得很远,低音区音质淳厚而古朴,中音区亲和而饱满,高音区,明亮而富有弹性。

唐白居易《琵琶行》中所描绘的“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语,嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,“银瓶乍破水浆进,铁骑突出刀枪鸣,由终收拔当心划,四弦一声如裂帛”。

琵琶的音色,不像古筝的音色那么妖艳,也不甘古琴为乐的那样涤沉,她幽静,典雅,奔波,喜悦,壮烈,悲切,思考,高贵,辉煌于一身,这就中国民族乐器之王;;琵琶。

琵琶的演奏技法在数千年的传承与发展中已变得非常丰富。

主要分为左手和右手两大部分:右手包括弹、挑、扫、拂、轮、勾、抹、剔、摇指等;左手主要包括打、带、吟、揉、划、伏、绰、注、煞等,一共有五六十种。

1. 2 弹挑和扫拂

所谓弹,就是右手食指由右向左快速弹出触弦;所谓挑,就是右手大指由左向右快速挑进触弦。

弹和挑是琵琶演奏的最基本的两种指法,合称叫做弹挑。

所谓扫,即是食指用力从右往左急弹4根琴弦,如出一声;所谓拂,就是大指用力从左向右急挑4根琴弦如出一声,两者相连一起使用叫做扫拂。

2. 琵琶扫拂的界定与分类

2. 1 急扫拂

所谓的急扫拂,是指快速地扫拂,音色具有穿透力和爆发力,是各大名曲中不可少演奏技巧。

急扫拂又可分大扫和大拂,小扫和小拂,滚四条弦,夹扫

2. 1. 1 小扫和小拂

小扫和小拂指的是食指用力往左急弹3根琴弦如出一声和大指用力向右挑3根弦如出一声的技巧。

音响效果相对于大扫和大拂而言要单薄,常作急扫拂的前奏,以此来推进故事情节发展。

2. 1. 2滚四条弦

滚四条弦指的是右手快速地来回扫拂运动,其音响如万钧巨雷贯耳,百里怒潮排空,万马奔腾,振彻人心。

2. 1. 3 夹扫

夹扫有很多多变的形式,是扫与拂和弹与挑的结合,下面我列举讲一种最常用的:夹扫是由时值相等的四个音组成,第一音划四条弦,

第二音挑一条曲调弦,第三音弹一条曲调弦,第四音挑一条曲调弦,共四声。

这样演奏可以表现多种音乐乐趣,如欢快的、奋进的,等等。

2. 2 缓扫拂

所谓缓扫拂,是指速度较慢的扫拂,食指依次从弦上过,如林挂。

2. 2. 1 林挂

演奏时食指从缠线至子弦顺序过,四条弦先后清晰的发音,如《浏阳河》开头的第一个指法便是,运用此技法表现了流水般的意境。

3. 琵琶扫拂技巧运用

3. 1 琵琶武曲

琵琶武曲,指的是用形象鲜明的音乐语言来表现有一定故事情节,气势较宏伟,结构较庞大的乐曲。

琵琶武曲中,技巧是音乐形象的具体塑造者,因此会大篇幅地使用各种扫拂技巧。

具体的扫拂技巧的演奏要求要从音乐的情节发展中来看,下面我们来分析一下《十面埋伏》中扫拂技巧的运用。

《十面埋伏》是琵琶著名的传统大套武曲。

以其独特的音乐表现力闻名于世。

乐曲内容壮丽辉煌,风格雄伟奇特,在古典音乐中是罕见的。

这首乐曲是根据公元前202年楚汉该下(今安徽灵壁县东南)进行决战时,汉军设下十面埋伏的阵法。

从而彻底击败楚军。

迫使项羽自刎乌江一历史事实加以集中概括谱写而成的。

《十面埋伏》景中有情,情中有景,情景交融,绘声绘色把将刀光剑影的古战场,刻画得栩栩如生,乐曲重点是在埋伏的烘托的及壮观,战争场面的描写。

说《十面埋伏》中扫拂技巧的运用,那是太多,用扫拂技巧来体现武

曲的戏剧性是他的强项。

4、琵琶曲《十面埋伏》全曲的十三个段落

第一部分:写汉军战前的准备及汉军的阵容。

(1)“列营”为全曲序引,表现现出征前的金鼓战号齐鸣,众人呐喊的激励场面。

音乐由散渐快,节奏自由和富于变化,故事怀节一个开始就用激烈的“拂轮”手法渲染气氛,顿觉杀气重重,马上就要狼烟四起,此处的“拂轮”入弦要深,用力要猛,有一定难度的是在入弦深的基础上下弦的速度要快,手指离复手要近,产生刚毅尖锐的音乐效果,结合以上演奏得到音响效果让人肃然起敬,相当有震慑力,开头拂轮的效果会影响到整响到整曲的演奏气场,因此一定要在通晓知识的基础上多加实践练习,直到可以为止。

“拂轮”后接“连续扫拂”,“扫拂“的进行在速度上要由慢渐快,弦数由少极多,力度由弱渐强。

(2)“吹打”,“吹打”段主要运用的是轮指,音乐情绪是渐强的,因此,到了最后一次反复第二段的音乐主题时,变成了扫接轮,其中的扫弦力度要做渐强,入弦由浅到深,速度都要快,演奏时成45度角,要注意整体音色的和谐。

(3)“点将”此段无扫拂技巧。

(4)“排陈”由遮分开始做渐强,到最后来每拍的第一个音转换成大扫,随着音乐的进行渐强。

此处的扫弦入弦要浅,速度要相当快,下弦角度应大于之前的60度为好,手离复手远,以此来达到轻快干脆的音响效果,表现战士们训练有序,飒爽排陈风姿。

(5)“走队”音乐与前有一定的对比,用“遮、分”和“遮划”手法进行一步展现军队勇武矫健的雄姿。

此处的演奏方法与第四段的同、重在表现战士们训练有序、飒爽走队的风姿。

第二部分:描写楚汉战场上士兵相连、刀光剑影的场面

(6)“埋伏”段表现决战前夕夜晚,汉军在垓下伏兵、气象宁静而又紧张,为下面两段作铺垫,这一段要表现的是由慢渐快、由远渐进的急促脚步声,一旦找到埋伏便迅速蹲点,这也就是乐曲中在一段长音乐节后按一个拂轮的原因。

此段的总体音色一定要清晰,拂不宜太强,在密集清晰的音乐中,描绘月光下,刘军拖数十万人马悄无声息的布置好,并神秘的等候的场景,看似平静,但其实已杀气重重,十面埋伏。

(7)“鸡鸣小战”是具体描写楚汉两军短兵相接、气息急促的场景。

多处音头运用了扫弦、长轮、滚弦、煞弦结合在一起非常戏剧性地描写了刀枪相击的战争场面。

此处音头的扫弦要干脆、下弦快、入弦浅,力度强,手离复手的位置要远。

(8)“九里山大战”描绘两军生死搏杀场面。

马蹄声、刀剑声、士兵呐喊声层恋叠峰、震撼人心。

主要先用“划、排、弹、排”交替弹法,后用拼双弦,推拉等技法,将音乐推向高潮。

是本曲的主要乐段之一。

第三部分:共两段描写与项羽失败后在乌江边自刎的情景

(9)“项王败阵”此段用了大篇幅“凤点头”的技巧,此处还有用“夹扫”演奏的马蹄声,以下专门讲一下最后一小节的“扫弦”,

此处的扫弦要干脆利落,苍劲有力,扫完马上煞弦,具体演奏方法入弦要浅,力度要强,速度要快。

(10)“乌江自刎”节奏自由,速度变化较多,同音反复和节奏紧密的马蹄声交替,表现了突围落荒的而逃的项王和汉军紧迫不舍的场面,接着是一段悲壮的旋律,表现了项羽自刎,最后四弦一“划”后急“煞”音嘎然而止,一般演奏都在此处全曲结束,有的谱中也有接着再描写刘邦获胜后的凯旋归来情景,此处不再一一讲解,演奏者的自身对乐曲的理解来选择最后三段演还是不演。