瓷器的器型( 豆)

- 格式:doc

- 大小:317.00 KB

- 文档页数:7

中国古代瓷器瓶型图解自古至今中国瓷器中瓶类占了主要的地位,前期的瓶类主要是饮用器,后来成为储藏器和陈设观赏器。

现将各类瓶型作一简介,简介之文字内容大多借助网友文章,配图是我选择的,所配图片极大部分是博物馆藏品,倘有不对请指正。

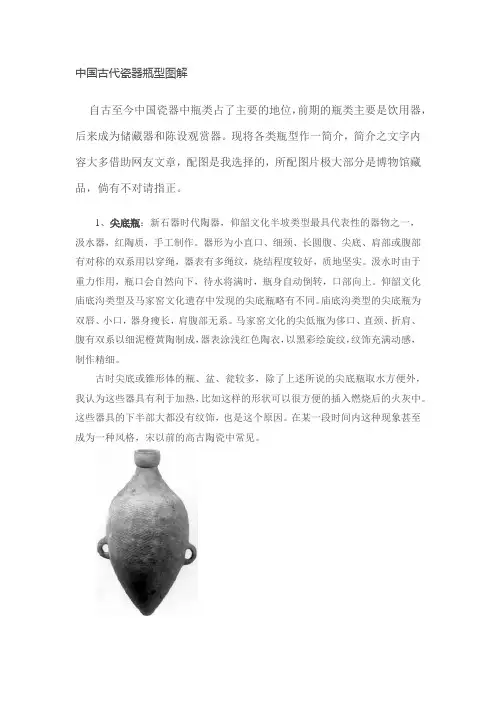

1、尖底瓶:新石器时代陶器,仰韶文化半坡类型最具代表性的器物之一,汲水器,红陶质,手工制作。

器形为小直口、细颈、长圆腹、尖底、肩部或腹部有对称的双系用以穿绳,器表有多绳纹,烧结程度较好,质地坚实。

汲水时由于重力作用,瓶口会自然向下,待水将满时,瓶身自动倒转,口部向上。

仰韶文化庙底沟类型及马家窑文化遗存中发现的尖底瓶略有不同。

庙底沟类型的尖底瓶为双唇、小口,器身瘦长,肩腹部无系。

马家窑文化的尖低瓶为侈口、直颈、折肩、腹有双系以细泥橙黄陶制成,器表涂浅红色陶衣,以黑彩绘旋纹,纹饰充满动感,制作精细。

古时尖底或锥形体的瓶、盆、瓮较多,除了上述所说的尖底瓶取水方便外,我认为这些器具有利于加热,比如这样的形状可以很方便的插入燃烧后的火灰中。

这些器具的下半部大都没有纹饰,也是这个原因。

在某一段时间内这种现象甚至成为一种风格,宋以前的高古陶瓷中常见。

2、传瓶:流行于隋唐时期的器形,即单口,双腹并联的双缡尊,自铭“传瓶”.目前仅发现两件,分别收藏于天津市艺术博物馆和中国历史博物馆,后者出土于西安郊区隋大业四年(608年)李静训墓。

此类瓶的形态主要适用于特殊场合,比如祭祀等,基本上是一种艺术性的行为。

3、葫芦瓶:形似葫芦的瓶式。

自唐以来,因其谐音“福禄”,为民间所喜爱,遂成为传统器形。

及至明代嘉靖时,因皇帝好黄老之道,此器尤为盛行并多有变化;除传统器形外,又有上圆下方式,蕴含天圆地方之意。

至清康熙时,成为外销瓷品种之一,器形比明代的高大,并出现三节或四节式葫芦瓶。

雍正以后,创制一孔葫芦瓶,嗣后变化多端,其中器口内敛,卧足,饰对称如意绶带耳者又演化为“如意尊”。

4、多角瓶:唐至五代流行的器形,由三国、两晋时的古仓罐演变而来。

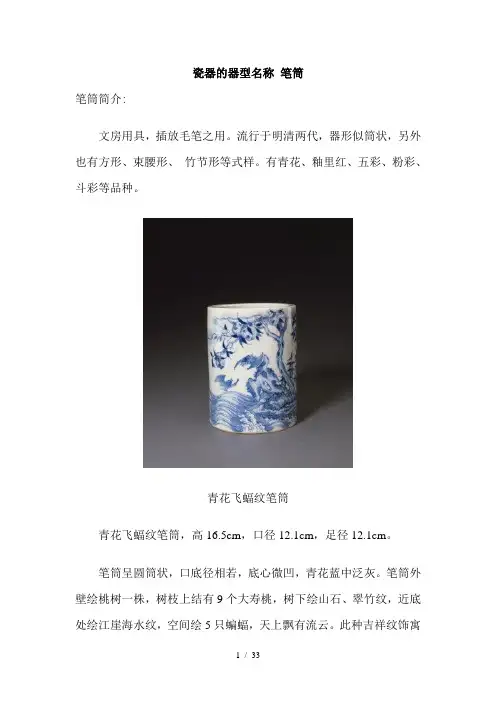

瓷器的器型名称笔筒笔筒简介:文房用具,插放毛笔之用。

流行于明清两代,器形似筒状,另外也有方形、束腰形、竹节形等式样。

有青花、釉里红、五彩、粉彩、斗彩等品种。

青花飞蝠纹笔筒青花飞蝠纹笔筒,高16.5cm,口径12.1cm,足径12.1cm。

笔筒呈圆筒状,口底径相若,底心微凹,青花蓝中泛灰。

笔筒外壁绘桃树一株,树枝上结有9个大寿桃,树下绘山石、翠竹纹,近底处绘江崖海水纹,空间绘5只蝙蝠,天上飘有流云。

此种吉祥纹饰寓意“寿山福海”,是清代瓷器上常见的装饰题材。

底中央青花双方栏内楷书“长春宫制”四字款。

此器的纹饰画法具有典型的晚清风格。

清康熙·五彩竹纹笔筒高14.2cm,口径18.4cm,底径18cm。

清宫旧藏。

笔筒直口,筒形身,璧形底。

器外壁一面绘墨竹两枝,透过茂盛的竹叶隐约可见嫩枝新发,生机勃勃。

竹枝于黑彩外又润以绿彩和赭石色少许,风格苍劲潇洒。

另一面题行书诗句:“终获万龙化,曾留彩凤吟”,末有红彩阳文篆书“西”“园”联珠方印。

底施釉,无款。

清康熙朝官窑瓷器的装饰画面有许多出自当时名画师的手笔。

此笔筒所绘的簇簇墨竹清秀挺拔,瘦劲有力,深浅相宜,富于层次感,有如画在白纸上的国画一般生动细腻,绝非一般工匠所能为。

加之墨彩黑亮如漆,光滑浓艳,与纯白的底釉构成强烈的色彩对比,赋予此笔筒不同凡俗的审美意趣。

此墨彩笔筒将诗、书、画、印结合于一体,为康熙朝五彩瓷文具中的精品。

青花釉里红“圣主得贤臣颂”文笔筒青花釉里红“圣主得贤臣颂”文笔筒,清康熙,高16.2cm,口径19.4cm,足径19.2cm。

笔筒呈圆桶形,直壁,口足尺寸相若,玉璧形底足。

内外施白釉,外壁的主题图案为青花楷书《圣主得贤臣颂》一篇。

文章的结尾用书写的形式钤釉里红“康熙传古”篆体印。

文字笔画工整,娟秀清晰。

底心施白釉,署青花楷书“大清康熙年制”三行六字款。

《圣主得贤臣颂》为汉代蜀人王褒应汉宣帝刘洵之诏所作。

帝因其颂扬称旨,顷之擢谏大夫。

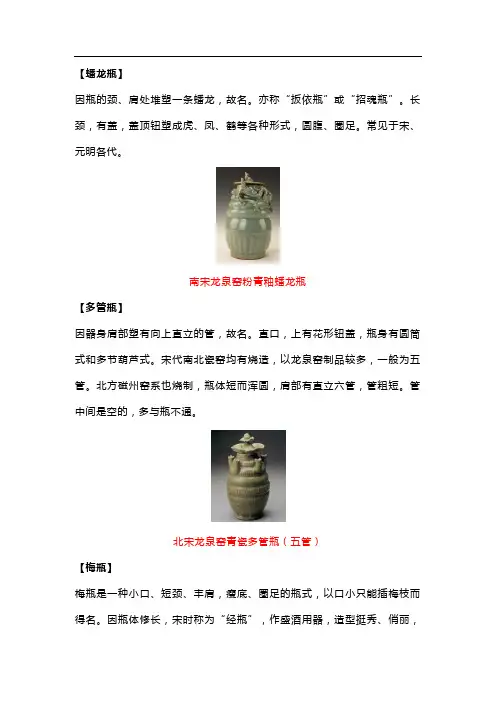

【蟠龙瓶】因瓶的颈、肩处堆塑一条蟠龙,故名。

亦称“扳依瓶”或“招魂瓶”。

长颈,有盖,盖顶钮塑成虎、凤、鹤等各种形式,圆腹、圈足。

常见于宋、元明各代。

南宋龙泉窑粉青釉蟠龙瓶【多管瓶】因器身肩部塑有向上直立的管,故名。

直口,上有花形钮盖,瓶身有圆筒式和多节葫芦式。

宋代南北瓷窑均有烧造,以龙泉窑制品较多,一般为五管。

北方磁州窑系也烧制,瓶体短而浑圆,肩部有直立六管,管粗短。

管中间是空的,多与瓶不通。

北宋龙泉窑青瓷多管瓶(五管)【梅瓶】梅瓶是一种小口、短颈、丰肩,瘦底、圈足的瓶式,以口小只能插梅枝而得名。

因瓶体修长,宋时称为“经瓶”,作盛酒用器,造型挺秀、俏丽,明朝以后被称为梅瓶。

宋元时期各地瓷窑均有烧制,以元代景德镇青花梅瓶最为精湛。

南宋吉州窑黑地白花荷花纹梅瓶【花口瓶】因瓶口如开放的花瓣而得名,细颈,圆腹,撇足。

始见于唐,至宋代较为流行。

清哥釉青花花卉凤纹(双龙头耳)花口瓶【琮式瓶】琮式瓶始见于宋,一般认为始出现于南宋,至于北宋是否已有琮式瓶生产,说法尚不统一。

宋代盛行仿古之风,这种瓶式系仿照新石器时代良渚文化的玉琮外形加以变化而成。

南宋官窑、龙泉窑均有这种器形。

民国粉彩万花锦地开光山水琮式瓶【象腿瓶】象腿瓶,即一统瓶,瓶形为广口外撇,短颈,肩部宽与口相若,身如直筒状,平底,造型如粗壮的象腿,所以又名“象腿瓶”。

因“筒”与“统”谐音,有“大清天下一统”的寓意。

多见于清初顺治、康熙两朝,品种有青花、五彩。

清五彩人物故事纹象腿瓶【橄榄瓶】撇口,短颈,肩、颈部内收,腹部微鼓,足部外撇,口、底大小相若,瓶体似橄榄,故名。

宋代河南登封窑创制,清代仍有烧造,造型略有变化,颈部稍长,匀称秀美。

民国粉彩花卉包袱锦橄榄瓶【凤尾瓶】喇叭状口,长颈,鼓腹,下敛,至底又广,形状略似凤尾,故名。

清代康熙景德镇窑创制,产品多为民窑,品种有青花、五彩等。

清雍正粉彩蝶恋花凤尾瓶(尊)【蒜头瓶】明清时期景德镇窑常见的一种瓶式之一,仿自汉代青铜蒜头壶,长颈,削肩,圆腹,圈足,瓶口似蒜头而得名。

器型是指器物的口部、颈部、肩部、腹部、底部以及足部的外观形状。

能够对瓷器每一部位的结构形式掌握和分析到位,对于判断其烧造的时代和窑口的鉴定有很大帮助。

那么就先从瓷器器型的常用术语开始,让大家了解一下陶瓷(器)各部位的不同形式。

陶瓷器的口部形式口沿:陶瓷容器口部及其边沿的统称。

口沿的形状和成型工艺,是鉴定器物时代及烧造地点的依据之一。

不同时期的不同器物口沿形状各异,如碗有敞口、敛口、花口,瓶、壶、罐、洗有直口、盘口、唇口、折沿等等。

敛口:多见于钵、碗、罐等器,形象为口沿处渐向内收敛,有的器壁先向外撇,近口岸再向内敛。

直口:形状为垂直的筒形。

最早见于新石器时代的罐、瓶等器物,后代的碗、罐、壶、瓶等器均有直口的口式。

敞口:又称为“侈口”。

形状为近口沿处逐渐开敞宽阔。

历代砚、盘、尊、罐等器多作这种口式。

敞口器物的器壁有弧形和斜直形之分。

撇口:形状为口沿为向外翻撇,略呈喇叭状。

这种口式多用于瓶、壶等器物,碗、杯等偶有撇口的。

喇叭口:从细颈逐渐展开,形似管乐器喇叭,比敞口深度大。

这种口式从新石器时代的陶壶、陶尊上即有出现,历代瓶、罐类器物均有此种口式。

唇口:器口边沿凸起一道浑圆似嘴唇的厚边,因此称唇口。

唐代邢窑白瓷碗和历代一些罐等器物都有唇口。

盘口:壶、瓶等口部的一种形式。

器型似盘,直壁,折收,下接细的直颈。

汉代陶壶已有盘口趋势,三国、两晋、南北朝盘口壶盛行,唾壶、鸡首壶也作盘口。

盘口的壶、罐隋代仍有烧造,唐代变得渐为小巧,至宋代为洗口所取代。

洗口:瓶、罐等瓷容器的口部形式之一。

源于六朝壶的盘口,形象接近而略深,更似文具中的笔洗;一般为浅直壁,折收,下接细颈。

宋代始见洗口瓶,元、明、清的瓶、罐也有洗口的造型。

花口:一种是指碗、盘等器口部形式,把圆形或椭圆型的器口用连弧线分成若干等分,形若花瓣。

有四瓣、五瓣、六瓣乃至十瓣以上花口。

按花瓣曲线不同,又可分为葵口、菱花口、海棠式口等多种形式。

唐至清代各个窑口烧造的碗、盘、洗、花盆等器均可见花口的造型。

元代瓷器造型特点

元代瓷器是中国瓷器史上的一个重要时期,其瓷器造型特点主要表现在以下几个方面:

一、大器型

元代瓷器的器型以大器为主,如大碗、大盘、大罐等,这与元代时期的社会背景有关。

元代时期,中国经济繁荣,商业贸易发达,人们的生活水平提高,对于瓷器的需求也越来越大,因此瓷器的器型也越来越大。

二、厚重型

元代瓷器的厚重型是其独特的特点之一。

元代瓷器的胎体厚重,釉面厚实,这是由于元代时期的瓷器生产技术还不够成熟,为了保证瓷器的质量和稳定性,采用了较厚的胎体和釉面。

三、粗犷型

元代瓷器的造型粗犷,线条简单,没有过多的装饰和细节,这与元代时期的社会风气有关。

元代时期,蒙古族统治者崇尚武功,崇尚粗犷的风格,这种风格也体现在了瓷器的造型上。

四、釉色丰富

元代瓷器的釉色丰富多彩,釉面呈现出各种不同的色彩和纹理,这

是由于元代时期的瓷器生产技术得到了很大的发展,釉料的配方和烧制工艺都得到了改进,使得瓷器的釉色更加丰富多彩。

总的来说,元代瓷器的造型特点是大器型、厚重型、粗犷型和釉色丰富,这些特点都与元代时期的社会背景和瓷器生产技术的发展有关。

在这些特点的基础上,元代瓷器还表现出了一种豪放、奔放的气息,这也是元代瓷器的独特魅力所在。

瓷器的器型琢器——景德镇制瓷专用术语。

指不能在轮车上一次拉坯成型的器物,如瓶、尊、罐等。

圆器——景德镇制瓷专用术语。

指能在轮车上一次拉坯成型的瓷器,如碗、盘、碟等。

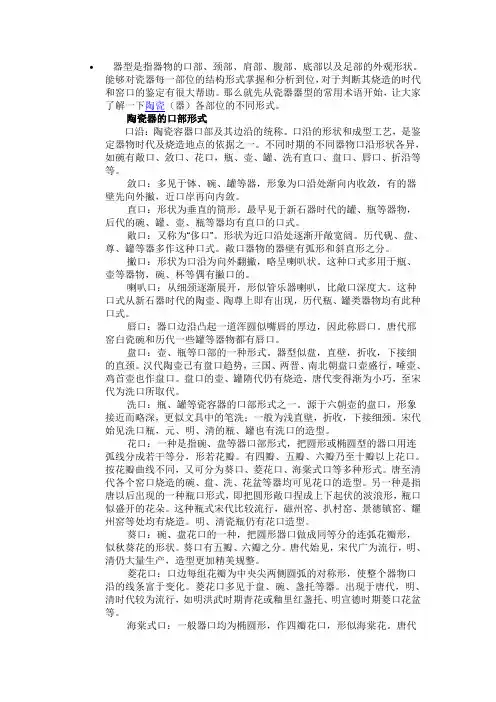

博山炉——炉的一种式样。

盛行于汉、晋,系仿铜熏炉烧制。

因其炉盖高耸,象征海上蓬莱三山,故名。

使用时,燃香料于炉中,香烟从盖上镂孔冒出,有如云雾缭绕。

汉代一般为陶质,南北朝时有青瓷博山炉。

谷仓——一种陪葬物。

下部为罐形,上部堆塑楼阁、人物、家畜、粮仓等,故名。

三国至东晋时期浙江地区烧制,多为青釉。

耳杯——杯的一种式样。

亦称“羽觞”。

酒具。

系仿汉代漆制羽觞,器身呈椭圆形,两侧有对称的小耳,故名。

流行于东汉至两晋、南北朝,品种有绿釉陶、青瓷等。

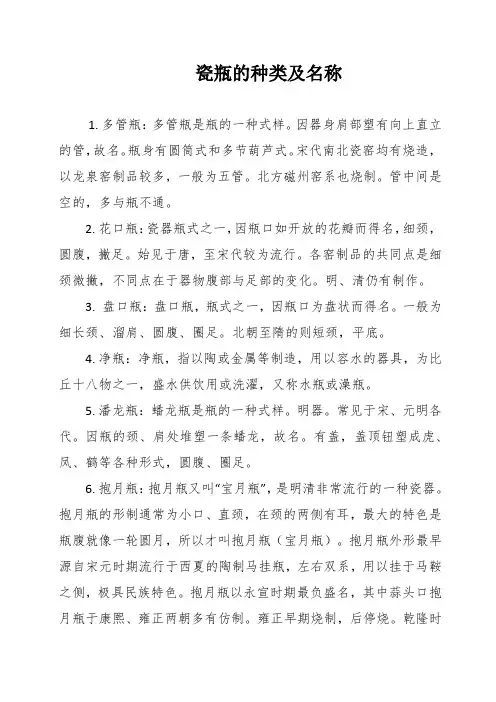

压手杯——杯的一种式样。

口平外撇,腹壁较直,自腹壁处内收,腹壁渐厚,圈足。

握于手中有凝重之感,稳妥合手,故称压手杯。

以明永乐青花压手杯最为著名。

鸡缸杯——一种酒具。

敞口,浅腹,卧足。

杯上以斗彩绘画雌、雄鸡及雏鸡,间以山石、兰草、牡丹,故名鸡缸杯。

明成化斗彩鸡缸杯曾名噪一时,清代各朝都有仿造,尤以康熙、雍正时所仿最佳,几可乱真。

爵杯——杯的一种式样。

酒具。

仿青铜器造型,口沿外撇,圆腹略深,前尖后翘,下承三高足,口沿两侧有对称的立柱,一旁有耳。

明、清两代均有烧造,有青花、白釉、蓝釉及粉彩等品种。

高足杯——杯的一种式样。

酒具。

因杯身之下有高足,故名。

口微撇,近底处丰满,下承高足,高足有竹节形,圆柱形、四方形等。

明、清两代均有烧造,品种有青花、斗彩等。

高足碗——碗的一种式样。

造型与高足杯相同,略大。

元代龙泉窑、景德镇窑盛烧,明清继续烧造,品种有青釉、卵白釉、青花、釉里红等。

宫碗——碗的一种式样。

口沿外撇,腹部宽深丰圆,造型端正,多为皇宫用器,故名。

明正德时烧制最为著名,有“正德碗”之称。

净水碗——碗的一种式样。

佛前供器。

侈口,下腹宽圆,圈足,有的饼形足或高足。

明末清初流行,碗身上往往题有信士弟子名称,乞求内容、施舍时间等。

瓷器鉴定六大必备特征

1.瓷器胎体:瓷器的胎体应该均匀、致密,且具有一定的透光性。

如果胎体不均匀或有明显的气孔、裂纹等瑕疵,则可能是假冒伪劣品。

2. 瓷器釉面:瓷器的釉面应该光滑、均匀、细腻,没有起泡、缺陷或瑕疵。

如果有明显的釉面剥落或变色现象,则可能是瓷器已经经过了修复或是假冒伪劣品。

3. 瓷器纹饰:瓷器的纹饰应该精细、清晰,没有模糊、混乱或印刷痕迹。

如果纹饰不精细或不清晰,或者与瓷器风格不符,则可能是假冒伪劣品。

4. 瓷器器型:瓷器的器型应该符合历史时期和地域风格的特征。

如果瓷器器型与历史时期或地域风格不符合,则可能是假冒伪劣品。

5. 瓷器质地:瓷器的质地应该坚硬、脆而不易磨损,具有一定的耐热性和耐酸碱性。

如果瓷器质地不符合正常的瓷器特征,或者有明显的破损、磨损等现象,则可能是假冒伪劣品。

6. 瓷器款识:瓷器的款识应该清晰、工整,能够准确地显示瓷器的历史时期、制作工艺、制作人等信息。

如果款识模糊、难以辨认或者与历史时期和地域风格不符,则可能是假冒伪劣品。

- 1 -。

瓷瓶的种类及名称1.多管瓶:多管瓶是瓶的一种式样。

因器身肩部塑有向上直立的管,故名。

瓶身有圆筒式和多节葫芦式。

宋代南北瓷窑均有烧造,以龙泉窑制品较多,一般为五管。

北方磁州窑系也烧制。

管中间是空的,多与瓶不通。

2.花口瓶:瓷器瓶式之一,因瓶口如开放的花瓣而得名,细颈,圆腹,撇足。

始见于唐,至宋代较为流行。

各窑制品的共同点是细颈微撇,不同点在于器物腹部与足部的变化。

明、清仍有制作。

3. 盘口瓶:盘口瓶,瓶式之一,因瓶口为盘状而得名。

一般为细长颈、溜肩、圆腹、圈足。

北朝至隋的则短颈,平底。

4.净瓶:净瓶,指以陶或金属等制造,用以容水的器具,为比丘十八物之一,盛水供饮用或洗濯,又称水瓶或澡瓶。

5.潘龙瓶:蟠龙瓶是瓶的一种式样。

明器。

常见于宋、元明各代。

因瓶的颈、肩处堆塑一条蟠龙,故名。

有盖,盖顶钮塑成虎、凤、鹤等各种形式,圆腹、圈足。

6.抱月瓶:抱月瓶又叫“宝月瓶”,是明清非常流行的一种瓷器。

抱月瓶的形制通常为小口、直颈,在颈的两侧有耳,最大的特色是瓶腹就像一轮圆月,所以才叫抱月瓶(宝月瓶)。

抱月瓶外形最早源自宋元时期流行于西夏的陶制马挂瓶,左右双系,用以挂于马鞍之侧,极具民族特色。

抱月瓶以永宣时期最负盛名,其中蒜头口抱月瓶于康熙、雍正两朝多有仿制。

雍正早期烧制,后停烧。

乾隆时又有烧制,多为青花。

7.转心瓶:转心瓶是中国陶瓷艺术的珍品。

属于清代创制的一种瓶式。

在一个镂孔瓶内,套装一个可以转动的内瓶,上绘各种纹样。

转“转心瓶”瓶体由内瓶、外瓶、底座分别烧制组成。

内瓶上部为外露的瓶口,瓶身似筒形,上有装饰绘画,有四季景物、山水人物、花鸟虫鱼等。

动内瓶时,通过外瓶的镂孔,可以看见不同的画面,犹如走马灯。

8.冬瓜瓶:传统瓷器花瓶器型,敞口短颈,瓶身圆润丰满,貌似冬瓜而得名。

最早起源于清朝乾隆年间。

景德镇烧制较多,起初为皇宫贵胄烧制。

后因造型大气,且有福如东海,寿比南山之意。

受到各阶层喜爱而流传开来。

成为清朝以来典型的花瓶器型。

瓷器器型分类瓷器根据不同的分类标准有不同的分类方法。

按造型分类:1.瓶:琮瓶、玉壶春瓶、梅瓶、蒜头瓶、贯耳瓶等。

2.壶:南瓜壶、莲子壶、执壶等。

3.碗:斗笠碗、撇口碗、葵口碗、花口碗等。

4.盘:旧窑三足盘、高足盘、六足盘、九足盘、十二足盘等。

5.杯:高足杯、盖杯(托杯)等。

6.炉:冲耳炉、鼎炉、筒式炉、狮座炉等。

7.罐:皈依瓶、辣子罐等。

8.瓶:胆瓶、水丞、笔洗、天球瓶、八方瓶等。

按胎质分类:1.瓷石胎:元代和明代永乐、宣德时期。

2.高岭土胎:宋、元、明、清各个时期都有生产。

3.麻仓土胎:明洪武时期。

4.灰胎:早在新石器时代,灰胎便已出现。

5.浆胎:清末民初仿明浆胎纹瓷器。

6.缸胎:又称“釉陶胎”,元代景德镇窑创烧。

7.紫金胎:清代景德镇窑。

8.黑胎:元代和明代永乐时期。

9.浆白胎:明代中期以后至清代雍正时期。

10.糯米胎:明代永乐时期。

按装饰方法分类:1.青花瓷:釉下彩瓷之一。

用含有钴的天然矿石原料在器物上画纹饰,然后涂透明釉,在高温下一次烧成。

2.粉彩瓷器:用含砷的玻璃白作为涂料,涂抹在已印图案的瓷器上,再入彩炉烘烤而成。

3.玲珑瓷:瓷器装饰中的一种,也称“镂空装”。

4.斗彩:在低温釉上彩技术的基础上,以釉下青花勾勒,釉上五彩渲染,形成色彩绚丽的装饰效果。

5.颜色釉瓷:是多种单一色彩的釉瓷的总称。

6.珐琅彩瓷器:清代宫廷名贵瓷器,烧制于康熙末年,雍正、乾隆年间。

7.古彩瓷:又称“硬彩”,是釉上装饰的一种。

是在已烧成的白瓷上进行彩绘,再在摄氏700℃—800℃的炉中烘烤,不使彩料晕散。

8.墨彩瓷器:清雍正时期在釉上彩技术的基础上改烧墨彩瓷器。

9.洒彩瓷器:清康熙时期开创。

10.素三彩瓷器:以黄、绿、紫三种颜色为主,实际上还有白、蓝、黑等他色介入。

以上是瓷器的几种常见分类方法。

古代陶瓷罐类盖罐五联罐双唇罐鸟食罐堆塑谷仓罐塔式罐横栓盖罐荷叶形盖罐四灵塔式罐镂空罐轴头罐冬瓜罐壮罐蟋蟀罐开字罐莲子罐将军罐瓜棱罐粥罐鼓罐日月罐西瓜罐盖罐配有盖的罐。

新石器时代有的陶罐上已配有专用盖,如甘肃武威皇娘娘台出土齐家文化盖罐,盖的形式似倒置敞口碗。

1955年江苏南京赵士岗出土的红陶人物飞鸟罐,盖似倒置直墙洗。

南北朝时期比较注重盖钮的装饰,如1965年出土于江苏句容张庙的青釉覆莲罐,盖呈伞状,钮作方莲瓣式。

宋以后盖钮的装饰比较丰富,有狮钮、玉免钮、塔式钮、宝珠式钮等。

五联罐五罐相联的一种罐形,是流行于东汉时期的陪葬冥器。

造型为置于中心的大罐肩部或周边附堆起4个小罐或壶,腹间互不贯通:此外器身还堆塑各种瑞兽、飞禽。

罐盖作为双线半环钮或鸟形钮两种。

广西壮族自治区博物馆收藏的一件五联罐装饰比较简练,4个相同大小的罐排成方形,中间置一较小的罐,五罐相连。

这种罐式多流行于广东、广西、湖南、福建一带。

五联罐在三国以后演变为堆塑楼阁的谷仓罐。

双唇罐又称复口罐、双口罐、流行于东汉末至南朝时期的一种罐式,多出土于江南地区。

造型为双重口,内口直,外口略低于内口且外侈,溜肩,圆腹,腹下内收,平底,与今泡菜坛形状相似。

从出土情况看,西晋以前的双唇罐器身较矮,肩部饰有扁条状竖系、横向半环四系;东晋以后,器身增高,内口直径较大,肩部亦有半环形系。

鸟食罐盛放鸟食的小罐。

江苏镇江东汉永元十三年(101年)墓曾出土有黑釉器。

传世品中偶有唐宋时期遗物。

从器形方面看,明宣德时期景德镇烧制的种类最丰富,有钵式、瓜式、横向竹节式、筒式、罐式、水盂式等。

各式鸟食罐的一侧均有固定用的环状系。

此后各代所烧制的鸟食罐多仿宣德款式。

堆塑谷仓罐又称谷仓、丧葬罐、魂瓶,由东汉五联罐发展而来,是专为陪葬烧制的冥器,流行于三国吴、两晋时期,有陶、瓷制口。

南京博物院收藏有东吴凤凰二年(273年)红陶堆塑人物飞鸟谷仓罐,主体为唇口式深腹罐,佛像、麒麟、朱雀、铺首衔环等纹饰贴塑于罐腹四周,口部有双阙、人物、鸟雀等,顶部有倒置直墙洗式盖。

清代豇豆红瓷器是清朝时期制作的一类瓷器,具有独特的特征和风格。

以下是清代豇豆红瓷器的一些主要特征:

颜色:豇豆红瓷器以其鲜艳的红色而著称。

这种红色通常呈现出明亮的橙红或鲜红色调,具有鲜明的视觉效果。

釉面:豇豆红瓷器的釉面通常呈现出平滑而有光泽的质感。

釉面常常细腻均匀,能够反射出丰富的光泽。

设计和纹饰:豇豆红瓷器上常见的纹饰主要包括花卉、花鸟、山水、人物、动物等图案。

这些纹饰通常以细致的绘画技巧呈现,展现出精湛的艺术水平。

形状和造型:豇豆红瓷器的形状和造型多种多样,涵盖了茶具、花瓶、盘碗、壶罐等多种器型。

其中,常见的形状包括高颈瓶、圆盘、扁壶等。

高温烧制:豇豆红瓷器通常经过高温烧制,以确保瓷体的致密性和坚固性。

这使得豇豆红瓷器具有较高的耐久性和品质。

古朴典雅:豇豆红瓷器的风格多呈现出古朴典雅的特点,追求自然和谐的审美。

它们通常展现出清新、雅致和精致的艺术风格。

总的来说,清代豇豆红瓷器以其鲜红的颜色、精美的纹饰和高质的制作工艺而闻名。

它们是清代瓷器中的重要代表,具有较高的收藏和研究价值。

瓷器的器型名称——豆豆简介:盛食器,专备盛放腌菜、肉酱等和味品的器皿。

青铜豆出现于商代晚期,盛行于春秋战国时期,也是青铜礼器中的一种重要器物,常以偶数出现,故有“鼎俎奇而笾豆偶”的说法。

白陶刻纹豆白陶刻纹豆,商,高12.5cm,口径22.7cm,足径15.2cm。

豆浅腹,口沿较宽。

口以下渐内收,下承以喇叭形高足。

通体雕刻纹饰。

口下雕刻凸弦纹,腹部雕刻仿青铜器上的云雷纹,高足中部雕刻钱纹,上下分别雕刻变形回纹和饕餮(tāo tiè 音涛帖)纹作辅助纹饰。

修坯精细,形体线条刚劲有力。

白陶早在新石器时代晚期就已出现。

至商代,由于烧成温度提高,原料的淘洗亦较精细,致使白陶质地更加洁白细腻。

商代早期白陶器形以鬹(guī 音归)、盉(hé音禾)、爵为主,纹饰有人字形纹、拍印的绳纹和附加堆纹等。

商代中期,器物增加了豆、罐、钵等,其装饰除少数绳纹外,以素面磨光为多。

商代后期是白陶烧制的鼎盛期,在黄河流域的商代晚期遗址与墓葬中均发现不少白陶,其中以河南安阳殷墟出土的白陶最具特点,器物有觯(zhì音智)、壶、尊、卣(yǒu 音有)等酒器和鼎、豆、盘、簋(guǐ 音轨)等食器。

纹饰常见有云雷纹、漩涡纹、饕餮(tāo tiè 音涛帖)纹、蝉纹、曲折纹、夔(kuí音奎)纹等。

特别是将细腻的雕刻作为白陶的主要装饰技法,显示了商代后期白陶的高度发展水平。

在日常生活中,豆是用来盛放腌菜、肉酱等食物的器皿。

在青铜器里,青铜豆还是一种礼器。

青釉印纹豆青釉印纹豆局部青釉印纹豆,高9.3cm,口径16.8cm,足径11.9cm。

豆敛口,扁圆腹,高圈足。

通体施青釉,足内无釉。

器外壁模印网格纹,上下分别戳印圈点纹一周,腹部两侧相对贴塑兽首衔环。

此器属于南方青瓷越窑系,其釉色匀净,造型端庄古朴,纹饰清晰、简略、自然,是早期青瓷的佳作。

原始瓷豆,口径15.4厘米、高7.9厘米、足径7.8厘米。

瓷壶的器型分类瓷壶作为传统茶文化的重要组成部分,其造型和分类也是非常丰富多样的。

瓷壶的器型分类可以根据不同的标准进行,比如形状、功能、地域等等。

本文将以瓷壶的器型分类为中心,对其进行详细的阐述,希望能够引起读者的兴趣和共鸣。

瓷壶的器型分类主要根据其形状来划分,下面将对几种常见的瓷壶器型进行介绍。

首先是常见的圆形瓷壶。

这种瓷壶形状圆润,容量适中,适合泡制各种茶类。

圆形瓷壶通常有一个圆润的壶身和一个舒适的手柄,方便操作。

这种瓷壶造型简洁大方,非常受到茶友的喜爱。

其次是方形瓷壶。

方形瓷壶的造型独特,四角分明,给人一种稳重大方的感觉。

方形瓷壶的特点是壶嘴较窄,适合冲泡红茶和乌龙茶等。

由于方形瓷壶内部空间相对较小,所以泡茶时间短,适合追求浓郁口感的茶友。

再次是笛形瓷壶。

笛形瓷壶形状独特,上宽下窄,整体呈笛子的形状。

笛形瓷壶的壶嘴较长,水流畅通,适合泡制绿茶和花茶等。

由于笛形瓷壶的下部较窄,可控制瓷壶内茶汤的浓度,使茶汤更加香醇。

另外还有葫芦形瓷壶。

葫芦形瓷壶的造型灵感来自于自然界的葫芦,瓷壶上部宽大,下部逐渐收窄,整体呈现一个葫芦的形状。

葫芦形瓷壶具有良好的保温性能,适合泡制热茶和花果茶等。

葫芦形瓷壶的造型独特,常常被用作装饰品,也是茶友们收藏的热门之一。

此外,还有一些特殊的瓷壶器型,比如如意瓷壶、八宝瓷壶等。

如意瓷壶是中国传统文化中的吉祥象征,瓷壶造型上部宽大,下部逐渐收窄,整体呈现一个如意的形状。

如意瓷壶造型优雅,往往是茶馆中的装饰品。

八宝瓷壶则以其镶嵌的八宝纹饰而得名,瓷壶造型多样,给人以华丽的感觉。

总的来说,瓷壶的器型分类是非常丰富多样的,每一种器型都有其独特的特点和适用茶类。

茶友们可以根据自己的喜好和需求选择不同器型的瓷壶来泡制不同的茶类,以获得更好的茶香和口感。

除了上述的器型分类之外,瓷壶的分类还可以根据功能来进行。

比如,有些瓷壶适合用来煮水,有些瓷壶适合用来盛茶,还有一些瓷壶可以用来装饰和摆放。

宋代瓷鼎的形态多种多样,主要可以根据器腹形状进行分类。

有盆形、碗形、钵形等不同类型,其中以盆形和碗形最为常见。

盆形:口径略大于或等于底径,整体呈现出盆的形状。

这种类型的瓷鼎通常在底部有圆孔,可以用于烹饪和加热。

碗形:形状类似于碗,但比碗更深,而且也有一个圆孔用于加热和烹饪。

这种类型的瓷鼎通常比盆形更常见。

钵形:这种类型的瓷鼎形状更接近于罐,比盆形和碗形更矮更宽。

它们通常没有圆孔,而是有一个封闭的盖子。

此外,宋代瓷鼎的装饰也非常精美,常常有花卉、动物、人物等图案的装饰,使得瓷鼎在实用性之外也具有很高的艺术价值。

瓷器的器型名称——豆

豆简介:

盛食器,专备盛放腌菜、肉酱等和味品的器皿。

青铜豆出现于商代晚期,盛行于春秋战国时期,也是青铜礼器中的一种重要器物,常以偶数出现,故有“鼎俎奇而笾豆偶”的说法。

白陶刻纹豆

白陶刻纹豆,商,高12.5cm,口径22.7cm,足径15.2cm。

豆浅腹,口沿较宽。

口以下渐内收,下承以喇叭形高足。

通体雕刻纹饰。

口下雕刻凸弦纹,腹部雕刻仿青铜器上的云雷纹,高足中部雕刻钱纹,上下分别雕刻变形回纹和饕餮(tāo tiè 音涛帖)纹作辅助纹饰。

修坯精细,形体线条刚劲有力。

白陶早在新石器时代晚期就已出现。

至商代,由于烧成温度提高,原料的淘洗亦较精细,致使白陶质地更加洁白细腻。

商代早期白陶器形以鬹(guī 音归)、盉(hé音禾)、爵为主,纹饰有人字形纹、拍印的绳纹和附加堆纹等。

商代中期,器物增加了豆、罐、钵等,其装饰除少数绳纹外,以素面磨光为多。

商代后期是白陶烧制的鼎盛期,在黄河流域的商代晚期遗址与墓葬中均发现不少白陶,其中以河南安阳殷墟出土的白陶最具特点,器物有觯(zhì音智)、壶、尊、卣(yǒu 音有)等酒器和鼎、豆、盘、簋(guǐ 音轨)等食器。

纹饰常见有云雷纹、漩涡纹、饕餮(tāo tiè 音涛帖)纹、蝉纹、曲折纹、夔(kuí音奎)纹等。

特别是将细腻的雕刻作为白陶的主要装饰技法,显示了商代后期白陶的高度发展水平。

在日常生活中,豆是用来盛放腌菜、肉酱等食物的器皿。

在青铜器里,青铜豆还是一种礼器。

青釉印纹豆

青釉印纹豆局部

青釉印纹豆,高9.3cm,口径16.8cm,足径11.9cm。

豆敛口,扁圆腹,高圈足。

通体施青釉,足内无釉。

器外壁模印网格纹,上下分别戳印圈点纹一周,腹部两侧相对贴塑兽首衔环。

此器属于南方青瓷越窑系,其釉色匀净,造型端庄古朴,纹饰清晰、简略、自然,是早期青瓷的佳作。

原始瓷豆,口径15.4厘米、高7.9厘米、足径7.8厘米。

瓷器是在白陶和印纹硬陶的基础上发展起来的。

早在商周时期就出现了原始瓷器,因釉料中含铁,故烧成后呈青色。

春秋时期,原始青瓷主要出产于黄河和长江中下游地区,其中江浙一带的原始青瓷,胎质细腻,器壁均匀,堪称上品。

原始瓷豆,高7厘米,口径13厘米,足径7.8厘米。

豆盘敛口,浅腹,粗柄,圈足侈大,釉呈青色。

西周时期,原始瓷器的制作工艺比商代有所提高,器型增加,主要有豆、罍、瓮、、碗、罐、盘、盂、尊、盉、钵等。

出土范围更加广泛,在北京、河北、河南、山东、山西、陕西、安徽、湖北、江苏、浙江、江西等地均有为数众多的发现。

其中南方地区出土的原始瓷器数量大,而且器型丰富。

清光绪·粉彩黄地云龙盖豆

尺寸:高28.5厘米口径16.2厘米足径15.4厘米直口,深腹,高圈足,圆盖珠钮。

黄釉之上以粉彩绘制九只姿态不同的矫龙,并以如意头、火焰宝珠、海水浪花作衬,器盖上的红色珠钮璀灿夺目,当为点睛之作。

民国·瑚红描金开光安居乐业豆

嘉庆祭蓝釉豆尺寸:25.5 cm. high 年代:清嘉庆

工艺:祭蓝釉描金。