免疫学实验操作流程

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:4

抗体的制备一、实验目的掌握抗体制备的实验原理和方法。

二、实验原理三、实验试剂及器材四、操作步骤将兔放入一个特造的木匣或笼内,耳露于箱(笼)外,也可由另一人捉住兔身。

剪去耳缘的毛,用少许二甲苯涂抹耳廓,30s后,耳血管扩张、充血。

用手轻拉耳尖,以单面剃须刀或尖的手术刀片,快速切开动脉或静脉,血液即流出,每次可收集30~40ml 。

然后用棉球压迫止血,凝血后洗去二甲苯。

放血过程中要严格按无菌要求进行。

收集的血液,4000rmp离心10min,弃上清,得到血浆,即抗体。

抗体的制备、鉴定、纯化及纯度鉴定一、实验目的⒈加深对抗体基本知识的了解。

⒉了解多克隆抗体的制备及纯化的基本方法。

⒊了解免疫电泳的基本过程和实验依据。

1、抗体的制备一、实验原理当将抗原注射入实验动物体内时,一系列抗体生成细胞会不同程度的与抗原结合,受抗原刺激后在血液中产生不同类型的抗体,这种由一种抗原刺激产生的抗体称为多克隆抗体。

多克隆抗体中不同的抗体分子可以以不同的亲和能力与抗原分子表面不同的部分—抗原决定簇相结合。

将抗原导入敏感动物体内后,可刺激网状内皮细胞系统,尤其是淋巴结和脾脏中的淋巴细胞大量增殖。

如图所示,实验动物对初次免疫和二次免疫的应答有明显的不同。

通常初次免疫应答往往比较弱,尤其是针对于易代谢,可溶性的抗原。

首次注射后大约7天,在血清中可以观察到抗体但抗体的浓度维持在一个较低的水平,在大约10天左右抗体的滴度会达到最大值。

但同种抗原注射而产生的二次免疫应答的结果明显不同,和初次免疫应答相比抗体的合成速度明显增加并且保留时间也长。

免疫应答的动力学结果取决于抗原和免疫动物的种类,但初次和二次免疫应答之间的关系是免疫应答的一个重要特点。

三次或以后的抗原注射所产生的应答和二次应答结果相似:抗体的滴度明显增加并且血清中抗体的种类和性质发生了改变,这种改变被称为免疫应答的成熟,具有重要的实际意义。

通常在抗原注射4-6周后会产生具有高亲和力的抗体。

酶联免疫吸附法(ELISA)是一种常用的免疫学检测方法,其实验步骤大致如下:

1.准备所需的试剂和设备,如酶标板、酶标抗体、抗原、洗涤液等。

2.将抗原或抗体与酶标记物结合,形成酶标抗原或酶标抗体。

3.在酶标板中加入酶标抗原或酶标抗体,并使其与待测样本中的相应抗体或抗

原发生反应。

4.洗涤酶标板,去除未结合的酶标抗原或酶标抗体。

5.加入底物溶液,使酶催化底物生成有色产物。

6.洗涤酶标板,去除未结合的底物。

7.加入终止液,使反应停止。

8.在酶标仪中测量各孔的光密度值,根据标准曲线确定待测样本中的抗原或抗

体的浓度。

需要注意的是,具体的实验步骤可能会因不同的实验需求和试剂而有所差异。

在进行实验前,建议仔细阅读试剂说明书和实验指南,确保正确操作。

免疫组织化学实验流程免疫组织化学实验是一种利用抗原-抗体特异性结合的原理,通过标记的抗体来定位抗原的生物学技术。

以下是免疫组织化学实验的基本流程:一、实验准备组织样本处理:获取的组织样本需要经过固定、脱水、透明和浸蜡等处理步骤,以便于切片和后续的免疫组织化学实验。

抗体选择:根据实验目的选择相应的抗体,确保抗体的特异性高、亲和力强,并且与抗原的结合效果好。

实验试剂准备:准备好免疫组织化学实验所需的抗体、二抗、底物、DAB染色剂等试剂,确保试剂的质量和有效性。

二、切片制作将经过处理的组织样本切成薄片,厚度一般为3-5微米。

将切片放置在载玻片上,用滤纸吸去多余的蜡滴。

在切片上滴加适量的抗体,使其与抗原充分结合。

三、免疫组织化学染色在切片上加入适量的二抗,与一抗结合,形成抗原-抗体复合物。

加入底物溶液,使其与抗原-抗体复合物反应,生成有色产物。

用DAB染色剂对有色产物进行染色,使其呈现明显的颜色。

四、观察与记录在显微镜下观察染色结果,根据抗原的分布和染色强度进行记录。

可以使用图像分析系统对染色结果进行定量分析,进一步了解抗原的表达情况。

五、结果分析根据染色结果,分析抗原在组织中的分布和表达情况,与正常组织进行比较,判断其与疾病的关系。

将结果与其他实验室指标相结合,进行综合分析,为临床诊断和治疗提供依据。

需要注意的是,免疫组织化学实验的结果受到多种因素的影响,如抗体的质量、抗原的特异性、组织处理的方法等。

因此,在进行实验时需要严格控制实验条件,确保实验结果的准确性和可靠性。

同时,对于结果的解读需要结合临床背景和实验室其他指标进行综合分析,避免出现误判或漏诊的情况。

间接elisa实验流程

间接ELISA实验流程

ELISA(酶联免疫吸附实验)是一种常用的免疫学实验方法,用于检测抗体或抗原的存在。

其中,间接ELISA是一种常用的抗体检测方法,其流程如下:

1.涂层:将待检测的抗原溶液加入96孔板中,使其在孔底形成一层涂层。

通常使用1%的牛血清白蛋白(BSA)或羊血清白蛋白(GSA)作为涂层缓冲液,以防止非特异性结合。

2.阻断:将孔中的涂层缓冲液倒掉,加入5%的牛血清或羊血清,使其在孔底形成一层阻断液。

阻断液可以防止非特异性结合,提高检测的灵敏度。

3.加入一抗:将待检测的样品加入孔中,与涂层中的抗原结合。

一般情况下,使用稀释后的血清或纯化的抗体作为一抗。

孵育时间一般为1-2小时。

4.加入二抗:加入与一抗特异性结合的辣根过氧化物酶(HRP)标记的二抗,孵育时间一般为1小时。

二抗可以与一抗结合形成复合物,

从而增强信号。

5.加入底物:加入HRP底物,如TMB(3,3',5,5'-四甲基联苯胺),孵育时间一般为10-30分钟。

HRP底物在酶的作用下会发生颜色变化,从而形成信号。

6.停止反应:加入停止液,如2M的硫酸,停止底物的反应。

停止液可以防止底物的继续反应,从而保证结果的准确性。

7.测量:使用酶标仪测量吸光度值,计算样品中抗体或抗原的浓度。

总结:间接ELISA是一种常用的抗体检测方法,其流程包括涂层、阻断、加入一抗、加入二抗、加入底物、停止反应和测量。

通过这种方法可以检测样品中抗体或抗原的存在,具有灵敏度高、特异性强、操作简便等优点。

免疫细胞荧光实验步骤

1.准备所需的仪器和试剂,如生物组织摊烤片机、普通冰箱、盖玻片、载玻

片、无水乙醇、3%双氧水、中性树胶、二甲苯、PBS缓冲粉、柠檬酸缓冲液等。

2.组织免疫荧光技术操作:将切片置于二甲苯中10分钟,进行脱蜡处理,然

后用100%,95%,85%和75%乙醇分别将切片置于其中,进行洗脱。

之后用PBS缓冲液洗涤3次,每次5分钟。

3.热修复抗原:将切片浸入柠檬酸盐缓冲液(pH6.0)中,在微波炉高火加热8

分钟,冷却后用PBS缓冲液洗涤3次。

4.加入3% H2O2,室温10分钟以灭活内源性酶。

然后用PBS缓冲液洗涤3

次。

5.封闭:将切片滴加血清并放入湿盒中,室温20分钟。

然后用PBS缓冲液洗

涤3次。

6.孵育一抗:将切片滴加适当稀释的一抗,放入湿盒中,4℃孵育过夜。

7.复染核:用DAPI染色液复染核,然后在荧光显微镜下观察并采集图像。

免疫系统疾病实验操作步骤为了深入了解免疫系统疾病的发展和治疗,科学家们进行了大量的实验研究。

在实验过程中,正确的操作步骤是至关重要的,它直接决定了实验结果的准确性和可靠性。

本文将为您介绍免疫系统疾病实验的基本操作步骤。

一、实验前准备在进行免疫系统疾病实验之前,必须做好充足的准备工作。

首先,确保实验室环境的洁净和安全,准备好必要的实验设备和试剂。

其次,研究人员应熟悉实验操作流程,并且了解相关免疫系统疾病的研究背景和目的。

二、动物模型建立实验中常使用动物模型来模拟免疫系统疾病,例如自身免疫性疾病。

建立动物模型是实验的第一步,它可以帮助研究人员更好地理解和研究该疾病的机制和治疗方法。

在建立动物模型时,需要选择合适的实验动物,并按照特定的操作步骤进行操作,如给予特定的药物或接种疾病相关的抗原。

三、采集样本在实验过程中,采集样本是非常重要的一步。

通过采集动物体内的血液、组织或细胞等样本,可以获得免疫系统疾病发展的相关信息。

样本的采集需要采用无菌技术,以确保样本的纯净和可靠性。

采集后的样本需要进行合适的处理和保存,以便后续的实验分析。

四、实验操作实验操作过程中,需要根据实验目的和设计进行相应的实验操作。

这包括但不限于细胞培养、免疫分析、蛋白质检测、基因表达分析等。

实验操作需要严格按照实验方案和操作步骤进行,以保证实验的可重复性和准确性。

同时,实验过程中需要注意安全操作,避免对实验人员和环境造成伤害。

五、数据分析和结果解读实验结束后,需要对实验结果进行统计和分析。

通过数据的分析和结果的解读,可以得出研究的结论和相关的科学发现。

数据分析可以采用统计学方法、实验图表等,以直观地呈现实验结果。

结果的解读需要结合之前的研究背景和已有的科学知识,不断完善对免疫系统疾病机制和治疗方法的理解。

六、讨论与总结在实验报告中,需要对实验结果进行讨论和总结。

讨论部分可以对实验结果进行分析,探讨其中的原因和机制,并与已有的研究成果进行比较和讨论。

免疫组织化学及HE染色实验步骤1.取得组织标本:首先需要从患者或动物身上获得组织标本。

在手术过程中或尸检后,将组织标本取出并固定。

2.标本处理:将取出的组织标本进行固定处理,常用的固定剂有10%的中性缓冲甲醛。

需要将标本完全浸泡在固定液中,并确保标本完整。

3.嵌入和切片:将固定处理后的组织标本进行脱水和透明处理,然后用蜡块将其嵌入。

嵌入后的标本可以使用旋转式微切机进行切片,切片厚度通常为4-6微米。

4.脱蜡:将蜡包围的组织切片放入脱蜡剂中,蜡会被溶解并去除,以使细胞可被染色剂染色。

5.抗原检出:用特异性抗体结合试剂来检测组织中的特定抗原。

将切片在温床上恢复,然后用蛋白酶消化膜蛋白,以增强抗原的敏感性。

之后,使用特定的一抗(主抗体)与待检测的抗原结合,形成特异性抗原-抗体复合物。

6.二抗检出:使用特异性标记的二抗来检测抗原-抗体复合物。

通常,二抗为小鼠单克隆抗体,与抗体结合后,可通过酶标记法、光学染色或荧光染色等方法来检测二抗信号。

7.显色和镜检:通过给予染色剂,如DAB和H2O2溶液,产生可见的显色反应。

显色后的标本可以用显微镜进行观察和评估。

HE染色实验步骤:1.取得组织标本:与免疫组织化学实验类似,首先需要从患者或动物身上获得组织标本。

2.标本处理:将取出的组织标本进行固定处理,使用10%的中性缓冲甲醛溶液进行固定。

需要将标本完全浸泡在固定液中,并确保标本完整。

3.组织处理:将固定处理后的组织标本进行脱水,以至能够与石蜡亲和。

4.嵌入和切片:将脱水的组织标本注入熔化的石蜡中,以便于嵌入。

然后,使用旋转式微切机将嵌入后的标本切为薄片,厚度通常为4-6微米。

5. 脱蜡和染色:将蜡包围的组织切片放入脱蜡剂中,蜡会被溶解并去除,以使细胞可被染色剂染色。

接下来,将切片放入hematoxylin染色剂中,染出细胞核的蓝色。

6. 酸性染色:将切片转移到eosin染色剂中,以染出细胞质和胞外基质的红色。

7.脱水和渗透:将染色后的切片依次浸泡在动物级乙醇溶液中,然后放入橄榄油中进行清晰度处理。

免疫操作规程(二)引言概述:免疫操作是一种重要的实验技术,用于研究和分析生物体对疾病和感染的免疫反应。

本文将深入介绍免疫操作规程的相关内容,着重强调操作的准确性和标准化,以确保实验结果的有效性和可重复性。

正文内容:1. 样品准备- 选择合适的样品类型,如细胞、组织、血清等。

- 对样品进行必要的处理,如离心、冻存、固定等。

- 样品标记,例如对蛋白质进行染色或标记。

2. 抗体选择与制备- 根据实验目的选择合适的抗体,包括多克隆和单克隆抗体。

- 对抗体进行检测和验证,确保其特异性和活性。

- 对抗体进行纯化和标记,以提高其特异性和稳定性。

3. 免疫检测方法- 选择适当的免疫检测方法,如免疫组织化学、免疫荧光、酶联免疫吸附实验等。

- 对实验步骤进行优化和标准化,以获得准确和可靠的结果。

- 建立合适的阳性和阴性对照实验组,进行结果的解读和分析。

4. 实验操作规范- 严格遵守操作规程,包括消毒、洗手、穿戴实验服等。

- 准备好必要的实验用品和试剂,确保实验的顺利进行。

- 对实验过程进行记录和数据整理,包括实验条件、结果和分析。

5. 质量控制与验证- 建立质量控制方案,包括实验设备的校准和维护。

- 进行实验结果的验证和重复性分析,确保实验结果的准确性和可靠性。

- 参与质量监督与评估机构的认证,如ISO 9001等。

总结:免疫操作是一项复杂而重要的实验技术,在科研和临床工作中具有广泛的应用价值。

通过本文所述的样品准备、抗体选择与制备、免疫检测方法、实验操作规范以及质量控制与验证等要点,可以确保免疫操作的准确性和标准化,从而获得可靠和有效的实验结果。

因此,严格遵循免疫操作规程对于实现科学研究和临床应用的进展具有重要意义。

免疫组化操作程序免疫组化操作程序是一种用于检测特定蛋白质在细胞或组织中的表达及定位的方法。

它是一种广泛应用于生物医学研究和诊断中的技术,可以帮助我们了解细胞和组织中的分子机制并在疾病诊断中起到重要的作用。

本文将详细介绍免疫组化操作程序的步骤和注意事项。

一、实验前准备:1.样本准备:收集并固定适当的组织样本,使用适当的方法固定样本,如福尔马林或酒精。

2.抗体选择:根据所需研究的蛋白质,选择合适的一抗和二抗。

同时,选择用于检测的标记物,如酶、荧光物质等。

3.条件优化:根据本实验的具体情况,优化实验条件,包括温度、时间和浓度等。

二、免疫组织染色步骤:1.切片制备:将固定的组织样本切片,厚度约为4-6微米。

2.抗原修复:根据实验需求,选择适当的方法进行抗原修复,如高温加热、酶解或酸解等。

3.阻断非特异性结合:将组织切片加入阻断液,如10%牛血清蛋白(BSA)或5%牛血清中所含的非离子阻断剂。

封闭其非特异性结合位点。

4.一抗孵育:将选择的一抗溶液滴于组织切片上,孵育在适当的温度和时间下,让一抗与目标蛋白结合。

5.洗涤:用缓冲液清洗切片,去除未结合的一抗。

6.二抗孵育:将选择的针对一抗的二抗溶液滴于切片上,孵育在适当的温度和时间下,让二抗结合到一抗上。

7.洗涤:用缓冲液清洗切片,去除未结合的二抗。

8.标记物检测:根据选择的标记物,使用适当的方法检测其在切片上的存在,如化学染色、荧光显微镜等。

9.涂覆封片:将固定和染色好的切片放置在玻璃片上,并用适当的封片溶液覆盖切片。

三、实验注意事项:1.样本处理:合适的样本处理和固定方法对实验结果至关重要。

选择适当的固定剂并注意固定时间。

2.抗原修复:不同的抗原修复方法适用于不同的蛋白质,需要根据实验要求选择适当的方法。

3.阻断非特异性结合:添加适当的非特异性结合阻断剂能够减少非特异性结合。

4.孵育温度和时间:根据抗体和样本的特性选择适当的孵育温度和时间,以提高特异性和灵敏度。

免疫组化法实验操作步骤免疫组织化学(Immunohistochemistry, IHC)是一种利用抗体与组织中的抗原特异性结合的技术。

它是一种重要的研究方法,可以用于检测和定位组织中的特定蛋白质和其他生化分子。

以下是免疫组织化学实验的一般操作步骤:1.样本处理:a.固定:将待检测的组织样本进行固定处理,以保持其形态结构并保留组织内的抗原。

b.切片:将固定的组织样本切成非常薄的切片(通常为3-5微米厚),并将其放置在载玻片上。

2.抗原解蓝(抗原恢复):a.对于不同类型的组织样本,选择适当的抗原解蓝方法。

b.抗原解蓝可以通过加热、酶解或其他方法来恢复组织样本中的抗原。

3.阻断非特异性结合:a. 使用一种非特异性的蛋白质来阻断载玻片上未特异性结合的位点,例如牛血清蛋白(Bovine Serum Albumin, BSA)或小鼠免疫球蛋白(Mouse IgG)。

b.加入适当浓度的阻断剂,并孵育片玻片上的切片,以阻断非特异性结合位点。

4.主抗体孵育:a.加入含有特定抗原的主抗体溶液,其可以与组织样本中特定的抗原结合。

b.孵育片玻片上的切片,使主抗体与待检测的抗原结合。

5.洗涤:a.用缓冲液或PBS等洗涤溶液洗涤载玻片上的切片,以去除未结合的主抗体。

6.二抗孵育:b.孵育片玻片上的切片,使辅助抗体与主抗体结合。

7.洗涤:a.再次用缓冲液或PBS洗涤载玻片上的切片,以去除未结合的辅助抗体。

8.信号放大:a.可根据需要,使用染色剂或底物来增强或显色识别待检测抗原的结合位置。

b.例如,使用荧光染料或酶底物,通过显微镜观察或光镜观察,可使抗原可视化。

9.洗涤:a.最后一次用缓冲液或PBS洗涤载玻片上的切片,以去除未结合的染色剂或底物。

10.封片:a.加入适当的封片剂,如富含丙酮的溶液,将载玻片上的切片封装起来,以保护切片和保存染色结果。

免疫组织化学是一种复杂的实验技术,需要仔细的操作和精确的控制条件才能得到准确的结果。

免疫组织荧光染色法实验操作流程免疫组织荧光染色法是一种常用的实验技术,它可以用于检测和定量免疫组织中特定蛋白质的表达水平。

该实验流程包括抗原修复、抗体染色、荧光染色、显微观察和数据分析等步骤。

以下是一个详细的免疫组织荧光染色法实验的操作流程。

1.样本固定收集待染色的组织样本(如细胞培养物或小鼠组织),用4%的多聚甲醛溶液进行固定。

固定时间约为12-24小时,固定后的组织样本封存在低温下。

2.抗原修复将固定的组织样本从低温中取出,用生理盐水洗涤去除多余的甲醛。

然后将组织样本放入含有石蜡的容器中,用石蜡浴进行抗原修复。

修复的时间和温度根据不同的抗原类型来确定。

修复完成后,用石蜡液替换石蜡浴,以便后续处理。

3.抗体染色用PBS(磷酸缓冲盐溶液)对组织进行洗涤,去除残留的石蜡。

根据实验需要,使用特定的一抗抗体来探测目标蛋白质。

将一抗稀释到合适的浓度,并加到组织上,让其充分渗透。

孵育时间一般为1-2小时,温度为室温。

然后用PBS进行洗涤,以去除未结合的一抗。

4.二抗染色选择与一抗抗体不同的二抗抗体,标记上荧光染料。

将二抗稀释到合适的浓度,并加到组织上,使其充分渗透。

孵育时间一般为1-2小时,温度为室温。

然后用PBS进行洗涤,以去除未结合的二抗。

5.荧光染色将用二抗标记的荧光染料加到组织上,孵育时间一般为1小时,温度为室温。

然后再次用PBS进行洗涤,以去除未结合的荧光染料。

6.组织切片和封片将处理完的组织样本进行切片,切片厚度一般为5-10μm。

将切片放在载玻片上,加一两滴封片剂,用封片剂将切片封住,以保护组织样本。

7.显微观察将载玻片放在荧光显微镜下观察。

选择适当的波长和滤光片,以获取目标荧光信号。

8.图像获取和数据分析使用荧光显微镜或相机获取图像,并使用图像处理软件进行数据分析。

可以量化目标蛋白质的表达量,例如计算荧光强度、细胞数量等。

总结:免疫组织荧光染色法是一种常用的免疫学实验技术,可以用于研究组织中特定蛋白质的表达和定量。

免疫室检测项目操作指南两对半(含HBsAb、HBeAg 、HBeAb、HBcAb)1:取出试剂盒,室温下复温半小时,清点标本数量,从试剂盒中取出对应数量(含阴、阳对照及空白和质控)板条排好。

2:每批次检查设阴阳对照各一孔,对应阴阳对照各50ul,其余孔按顺序加入血清样本50ul,依次加入酶标工作液每孔50ul(注意:HBcAb应稀释30倍后加入,即1.5ml的生理盐水加入50ul的原倍血清)3:混匀后放置水浴箱孵育30分钟,洗板6次,拍干,加入底物缓冲液、底物液各50ul,混匀后放水浴箱15分钟显色。

4:加入终止液50ul,上机读取结果。

表面抗原1:取出试剂盒,室温下复温半小时,清点标本数量,从试剂盒中取出对应数量(含阴、阳对照及空白和质控)板条排好。

2:预先在孔内加入25ul稀释液,每批次检查设阴阳对照各一孔,每孔对应阴阳对照各75ul,其余孔按顺序加入血清样本75ul。

3:混匀放置水浴箱孵育60分钟,取出后直接加入酶标工作液50ul,混匀继续水浴30分钟,然后洗板6次,拍干。

4:各孔加入底物缓冲液、底物液各50ul,混匀后放水浴箱30分钟显色,最后加入终止液,上机读取结果。

HIV、梅毒、丙肝1:取出试剂盒,室温下复温半小时,清点标本数量,从试剂盒中取出对应数量(含阴、阳对照及空白和质控)板条排好。

2:丙肝各孔预先加入稀释液100ul,再加入血清样本10ul,阴阳对照孔不需要加稀释液,直接加入阴阳对照各100ul。

梅毒和HIV每孔加入对应的样本或对照各50ul。

3:混匀后水浴60分钟,取出洗板6次,拍干,丙肝加入100ul酶标工作液,梅毒和HIV各加入对应酶标工作液50ul,混匀继续水浴30分钟,取出洗板6次,拍干。

4:分别加入底物缓冲液、底物液各50ul,混匀显色30分钟,加入50ul终止液,上机读取结果。

EB病毒二项1:取出试剂盒,室温下复温半小时,清点标本数量,从试剂盒中取出对应数量(含阴、阳对照及空白和质控)板条排好。

wb实验流程及注意事项

WB实验是一种常见的免疫学实验,其流程大致如下:

1.制备细胞悬液:将需要研究的细胞通过离心、洗涤等操作制成含有约1×10^6个/ml的单细胞悬液。

2.孵育细胞:将细胞悬液加入含有10%腹水的RPMI1640培养基中(也可添加适量的FBS)进行孵育,通常孵育时间为24-48小时。

3.收获细胞:将孵育后的细胞通过离心等方式收获,以备进行下一步操作。

4.制备干标准物:将抗体或其他试剂制成干标准物(包括一系列浓度档次),通常冷冻保存备用。

5.制备稀释液:将PBS或其他缓冲液配成不同浓度的稀释液,可用于对干标准物的稀释。

6.加入样品:将步骤3中的细胞悬液加入96孔板中,加入相等体积的稀释液。

7.加入干标准物:将制备好的干标准物加入96孔板中,加入相等体积的稀释液。

8.孵育:将加入样品和干标准物的96孔板进行孵育,通常为2-3小时,使细胞与抗体结合。

9.洗涤:用PBS或其他缓冲液进行洗涤,去除未结合的试剂。

10.加入二抗:加入与干标准物匹配的二抗,并进行孵育。

经过一定时间,细胞与试剂结合形成免疫复合物。

11.用底物发光:加入底物,进行化学发光反应,根据发光量推算出样品中对应物质的浓度。

注意事项:

1.所有试验所用材料要保持洁净,尤其是培养皿和吸管,以避免污染。

2.在制备稀释液和样品时要准确称量,避免误差,同时要注意样品的体积和浓度,保证实验的可靠性。

3.在操作过程中,要规范操作流程,严格遵守实验规程,注意自身安全。

4.试剂保存要避免高温和阳光照射,同时要注意过期时间。

5.实验过程中要及时记录数据,以便后续分析。

临床磁酶免疫学定量检验规范仪器设备的操作程序,保证加样器的正常状态。

【适用范围】本实验室加样器的操作。

【操作人员】本实验室实验人员。

【操作步骤】1.设定容量值:转动加样器的调节旋钮,反时针方向转动旋钮,可提高设定移液量。

顺时针方向转动旋钮,可降低设定移液量。

在调整设定移液量的旋钮时,不要用力过猛,并应注意使移液器显示的数值不超过其可调范围。

2.预洗:当装上一个新吸头时应预洗吸头,先吸入一次液体并将之排回原容器中。

3.吸液:[1]选择合适的吸头安放在移液套筒上,稍加扭转压紧吸嘴使之与套筒之间无空气间隙。

[2]取液之前,所取液体应在室温(15℃-25℃)平衡。

[3]把按钮压至第一停点,垂直握持加样器,使吸头浸入液面下2~3毫米处,然后缓慢平稳地松开按钮,吸入液体,等一秒钟,然后将吸头提离液面,贴壁停留2-3秒,使管尖外侧的液滴滑落。

4.放液:[1]将吸头口贴到容器内壁底部并保持100~40°倾斜。

[2]平稳地把按钮压到第一停点,等一秒钟后再把按钮压到第二停点以排出剩余液体。

[3]压住按钮,同时提起加样器,使吸头贴容器壁擦过。

[4]松开按钮。

[5]按吸头弹射器除去吸头。

5.加样器吸嘴为一次性使用。

【加样器的维护保养程序】加样器应根据使用频率进行维护,但至少应每3个月进行一次,具体方法如下:1.一般维护可用中性洗涤剂清洁,或者用60﹪的异丙醇,然后用蒸馏水反复洗涤,去除洗涤剂或异丙醇,晾干。

清洁后活塞处可使用一定量的润滑剂。

2.如果有液体进入加样器内的严重污染,可将加样器拆开后进行清洁,具体拆开步骤参照加样器说明书。

3.高压消毒,有的加样器的吸管部分可高压消毒,但需注意的是消毒时不可超温超时,也不能挤压放置,以免造成变形。

4.可调式移液器在不使用时应妥善地竖立放于支架上,远离潮湿及腐蚀性物质。

5.在移液操作过程中为防止液体进入加样器套筒内,必须注意:压放按钮时保持平稳;加样器不得倒转;吸头中有液体时不可将加样器平放。

免疫学实验操作流程

第一次实验 双向免疫扩散试验

1、小鼠摘眼球取血,双侧均摘取,(搞眼球者和用Eppendorf 管接血者配合好,尽量不要让血液流到管外)。

收集血液于Eppendorf 管中(1管/鼠)。

(小鼠取血前12小时停止给固体食物,多给水)

2、待血液凝固后,用牙签剥离血块,将Eppendorf 管于37℃放置半小时后,转入4℃ 冰箱中,直至血清彻底析出(约2小时)。

3、在第一个半小时内(37℃ 孵育),解剖小鼠,观察小鼠免疫器官的状、大小、位置等。

4、在4℃ 的2个小时内,要做两件事情。

一是为第二天的ELISA 实验做准备,具体是包被的那一步骤;二是双向免疫扩散的实验操作。

(1) ELISA 的包被

包被是将抗原吸附于酶标板的过程。

抗原的包被浓度为10ug/ml 。

48孔酶标板各孔依次加包被液100ul/孔,注意设置空白对照。

包被好的酶标板置于4℃ 过夜。

包被说明:设三复孔。

A1-A3不包被抗原,C1-C3不包被抗原,它们用于阴性对照。

2 4

3 5 6 7 8 10 9 12

11

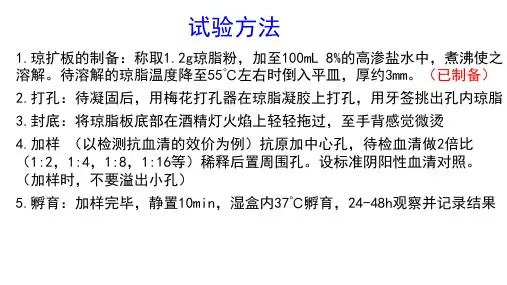

(2) 琼脂双向免疫扩散实验操作步骤

①制板

配制1.5%琼脂粉溶液(用生理盐水),微波炉加热至琼脂成溶胶状态(短间隔多次),室温自然冷却至50℃左右(手摸上去能忍受)将琼脂粉溶液倾倒至载玻片上,待琼脂成凝胶状态后进行下一步。

(琼脂凝胶尽可能厚一些)

②打孔用打孔器在琼脂上打孔。

③为稀释抗体和抗原(倍比稀释)做准备。

抗体浓度在做预实验时从原浓度开始稀释至8倍结束共3个梯度。

稀释方法:取三个EP管,分别标记为1/2、1/4、1/8。

每管先加50ul的生理盐水。

取血清50ul,加入标记1/2的EP管内,充分混匀后,用加样器吸出50ul,加入到标记有1/4的EP管内,再充分混匀后,再取出50ul,加入至标记1/8的EP管内,充分混匀。

再将各管内的血清加入到对应的孔内,每个对应孔加25ul(见图)。

④加样结束后将载玻片置于一个湿盒内,置于37℃孵箱中过夜。

第二次实验 ELISA

1、于水池内甩净40孔酶标板孔内的包被缓冲液,倒置于吸水纸上,控干孔内液体。

2、封闭:1%牛血清白蛋白(BSA),200ul/孔。

37℃放置1小时。

3、洗涤:采取步骤1中的方法倾倒封闭液,将洗液(含0.05% Tween-20的PBS)加至满孔,室温放置2分钟,倾倒洗液。

重复2-3次。

最后一次倾倒洗液要彻底。

4.加一抗(待检血清)。

血清从1:200起始按倍比稀释至10240倍结束,100ul/孔,同一浓度设三复孔。

加完样后盖好酶标板于37℃孵育1小时。

AB 两排用于检测不加佐剂组的血清,CD 两排用于检测加佐剂组的血清。

以不加佐剂组的血清为例,简述待测血清抗体的稀释方法如下:取8个EP 管,分别标记为1-8号。

向第1号管中加入995ul 的PBS ,向2-8号管中分别加入500ul 的PBS 。

取待测血清5ul ,加入至第1号管内,充分混匀后,吸出500ul 加入至第2号管内。

再混匀从第2号管内吸出500ul 加入至第3号管内。

依此类推直至第8号管也混匀为止。

加佐剂组的血清也用同样的方法稀释(注意用不同的EP 管)。

稀释全部完成后,按如下对应的方式加样:

不加佐剂组血清:

1号:A1-A3;2号:A4-A6;3号:A7-A9;4号:A10-A12;

2 4

3 5 6 7 8 10 9 12

11

5号:B1-B3;6号:B4-B6;7号:B7-B9;8号:B10-B12。

加佐剂组血清:

1号:C1-C3;2号:C4-C6;3号:C7-C9;4号:C10-C12;

5号:D1-D3;6号:D4-D6;7号:D7-D9;8号:D10-D12。

5、洗涤:同步骤3。

6、加二抗(酶标抗体):

每孔加100ul,酶标板置于37℃孵箱中孵育40分钟。

7、洗涤:同步骤3。

8、加底物:底物要现用现配。

所选用底物为邻苯二胺(OPD),用底物缓冲液(柠檬酸盐缓冲液)配制。

每孔中加入100ul的底物后避光放置3-5分钟,加入2M H2SO4终止液,每孔50ul,终止反应。

用酶标仪测量OD值。

9、结果分析

选2倍于阴性对照OD值的抗体最高稀释倍数作为抗体的效价。