汉字的构造(讲义)

- 格式:doc

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:15

汉字的构造汉字的构造讲的实际上是两个方面的问题,一是平面静态地分析汉字结构类型,可称为“结构类型”;一是动态发展地考察某个字是怎样形成的,可称为“造字方法”。

结构类型肯定都是由某种方法形成的,这样看,它们二者之间是有必然联系的,例如,用象形的方法造出来的字,其结构类型就是象形;反过来说,象形结构的字,就是用象形的方法造出来的。

但是,一个静态,一个动态,二者有时又不完全一致,例如,我们用形和声共时结合的方法(即形声造字法)造出来的字,肯定是形声结构类型;但是,不能说形声结构的字都是用形和声共时结合造出来的,有很多形声结构类型的字都是历时累积而成的,那这些字就不是形声造字法造出来的。

不过,由于主客观条件的限制(主观是指人的认识,客观是指古文字资料),有的人把这两个问题当成是一回事儿,结果就使有的问题难以解决,例如“转注”,至今也没有一致的认识,甚至有学者提出别谈这个问题了。

一、传统的“六书”说“六书”一词最早见于《周礼》。

《周礼·地官·保氏》列举了周代用来教育贵族子弟的“六艺”的项目:……六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。

但是,《周礼》并未说明“六书”的具体内容。

汉代学者把“六书”解释为关于汉字构造的六种基本原则。

如《汉书·艺文志》说:古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

郑众注《周礼·地官·保氏》说:六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

许慎在《说文解字·叙》里给“六书”分别下了定义,并列举了例字:周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事。

指事者,视而可识,察而可见,“上”“下”是也。

二曰象形。

象形者,画成其物,随体诘诎,“日”“月”是也。

三曰形声。

形声者,以事为名,取譬相成,“江”“河”是也。

四曰会意。

会意者,比类合谊,以见指撝,“武”“信”是也。

汉字的构造(讲义)汉字的构造汉字的构造讲的实际上是两个方面的问题,一是平面静态地分析汉字结构类型,可称为“结构类型”;一是动态发展地考察某个字是怎样形成的,可称为“造字方法”。

结构类型肯定都是由某种方法形成的,这样看,它们二者之间是有必然联系的,例如,用象形的方法造出来的字,其结构类型就是象形;反过来说,象形结构的字,就是用象形的方法造出来的。

但是,一个静态,一个动态,二者有时又不完全一致,例如,我们用形和声共时结合的方法(即形声造字法)造出来的字,肯定是形声结构类型;但是,不能说形声结构的字都是用形和声共时结合造出来的,有很多形声结构类型的字都是历时累积而成的,那这些字就不是形声造字法造出来的。

不过,由于主客观条件的限制(主观是指人的认识,客观是指古文字资料),有的人把这两个问题当成是一回事儿,结果就使有的问题难以解决,例如“转注”,至今也没有一致的认识,甚至有学者提出别谈这个问题了。

一、传统的“六书”说“六书”一词最早见于《周礼》。

《周礼·地官·保氏》列举了周代用来教育贵族子弟的“六艺”的项目:……六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。

但是,《周礼》并未说明“六书”的具体内容。

汉代学者把“六书”解释为关于汉字构造的六种基本原则。

如《汉书·艺文志》说:古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

郑众注《周礼·地官·保氏》说:六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

许慎在《说文解字·叙》里给“六书”分别下了定义,并列举了例字:周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事。

指事者,视而可识,察而可见,“上”“下”是也。

二曰象形。

象形者,画成其物,随体诘诎,“日”“月”是也。

三曰形声。

形声者,以事为名,取譬相成,“江”“河”是也。

四曰会意。

会意者,比类合谊,以见指撝,“武”“信”是也。

上课同学们,下午好。

今天我们将要学习的是第一章文字的第二节汉字的构造。

象形、指事、会意竹简出现时导入汉字是世界上最古老的文字之一,是我们中华民族流传千古的艺术瑰宝。

她的构造千变万化,形体或扁或圆,亦庄亦谐,动静相宜,错落有致;她的发音优雅圆润,极富音乐性,宛如一个个跳跃的音符;她的意韵隽永深远, 意义与形体构造间千丝万缕的联系,足以让稍有想象力的人展开无尽的遐思。

一个汉字就是一幅画,一个汉字就是一首诗,每一个汉字都能带给我们无尽的遐想。

汉字给了我们另一张表情达意的脸。

今天,让我们一同走进汉字的神圣殿堂,探讨汉字的构造——六书,共同来领略汉字形体构造的美丽与奇妙吧!(幻灯片1、2、3、4、5循序出,自动)“课程导航”展示课堂内容(根据“课程导航”)介绍“教学目标”一、“六书”概说1.六书之名最早提到“六书”的古籍,是《周礼》。

汉代班固最早在《汉书·艺文志》中指出“六书”的内容:“象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

”许慎作《说文解字》不但说解了“六书”的含义,而且用”六书理论详细说解了汉字的构造。

指事;象形;形声;会意;转注;假借。

唐代以后,一般采用许慎的说法、班固的次序称说“六书”,对“六书”形成了比较固定的说法,即:象形;指事;会意;形声;转注;假借。

历代研究“六书”的学者,或继承或发展,有学者还提出了对于“六书”本质的认识。

2.“四体二用”清代戴震认为六书中只有前四种才与造字有关,后二种是与用字有关而不与造字相干,故提出“四体二用说”。

象形、指事、会意、形声——四体,造字法转注、假借———二用,用字法3.许慎简介许慎,字书重,东汉汝南召陵(河南漯河召陵区)人,经学家、文字学家,精通五经,有“五经无双许书重”之称。

历时二十一年写成我国第一部文字学专著《说文解字》,首创540部首排列汉字,依据小篆形体,解说了9353个汉字的形体、本义和读音。

(播放“许慎短片”)4.《说文解字》简介《说文解字》简称《说文》,是首部按照部首编排的汉语字典。

汉字的构造汉字的构造讲的实际上是两个方面的问题,一是平面静态地分析汉字结构类型,可称为“结构类型”;一是动态发展地考察某个字是怎样形成的,可称为“造字方法”。

结构类型肯定都是由某种方法形成的,这样看,它们二者之间是有必然联系的,例如,用象形的方法造出来的字,其结构类型就是象形;反过来说,象形结构的字,就是用象形的方法造出来的。

但是,一个静态,一个动态,二者有时又不完全一致,例如,我们用形和声共时结合的方法(即形声造字法)造出来的字,肯定是形声结构类型;但是,不能说形声结构的字都是用形和声共时结合造出来的,有很多形声结构类型的字都是历时累积而成的,那这些字就不是形声造字法造出来的。

不过,由于主客观条件的限制(主观是指人的认识,客观是指古文字资料),有的人把这两个问题当成是一回事儿,结果就使有的问题难以解决,例如“转注”,至今也没有一致的认识,甚至有学者提出别谈这个问题了。

一、传统的“六书”说“六书”一词最早见于《周礼》。

《周礼·地官·保氏》列举了周代用来教育贵族子弟的“六艺”的项目:……六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。

但是,《周礼》并未说明“六书”的具体内容。

汉代学者把“六书”解释为关于汉字构造的六种基本原则。

如《汉书·艺文志》说:古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

郑众注《周礼·地官·保氏》说:六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

许慎在《说文解字·叙》里给“六书”分别下了定义,并列举了例字:周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事。

指事者,视而可识,察而可见,“上”“下”是也。

二曰象形。

象形者,画成其物,随体诘诎,“日”“月”是也。

三曰形声。

形声者,以事为名,取譬相成,“江”“河”是也。

四曰会意。

会意者,比类合谊,以见指撝,“武”“信”是也。

汉字的结构一、分析汉字的结构(构造),传统说法是六书(一)什么是汉字的结构(构造)汉字的构造即汉字的结构,是指用六书理论分析的汉字构成部件及其组合的方法。

我们讲的是汉字的造字结构,也就是用六书分析能体现本义的结构,这里主要是就小篆而言。

(二)为什么要研究汉字的造字结构为什么要研究汉字的造字结构呢?因为汉字属于表意体系的文字。

在造字时,人们是根据一定的意义来造字的,而不是随便或根据其它目的来造字的。

汉字的造字结构与字义有紧密的联系。

研究汉字的造字结构,能了解字的本义。

当我们了解了造字时字的最初意义,也就是说把字义的根源找出来了,这对我们掌握古汉语词义,自然是很有帮助的。

例如章,从音,所以它与音乐有关系。

它又从十,“十”是什么意思呢?十是表示结束的意思。

我们数数儿,数到十就结束了,得从头再从一数起。

《说文解字》云:“乐竟为一章,从音从十。

十,数之终也。

”音乐告一段落叫一章,今天我们还说几个乐章。

乐章的章正是用章的本义。

章还可以用来指诗歌的—段。

《诗经•硕鼠》这首诗有三段,我们就说有三章。

古代的诗与音乐有密切的关系,许多诗是要唱的,要配乐的,因此,用章来指称诗的一段是很自然的。

文章也是有段落的,章又可用来指文章的一段。

例如《孟子》这本书共有七篇,每篇之中又分若干章。

上例说明,分析汉字结构,有助于我们了解字义,特别是字的本义。

另外,分析汉字结构对了解古音也是有用的。

(三)传统六书理论六书理论是分析汉字构造的有效理论。

春秋战国是六书理论的酝酿期。

《左传》:“指戈为武。

”《韩非子》:“自环为私,背厶为公。

”这些例子反映了人们对汉字的那些认识呢?有些汉字的形体可分,各部分可表意。

汉代是六书理论形成期。

有三种说法:一是《周礼注》引郑众说,六书即:象形、会意、转注、处事、假借、谐声;一是班固《艺文志》所在载,即象形、象事、象意、象声、转注、假借;一是许慎《说文解字•序》,即:指事、象形、形声、会意、转注、假借。

汉六书同出刘歆。

古汉语通论(五)汉字的构造一、《说文解字》与汉字的构造(一)《说文解字》与“六书”六书是汉代人根据小篆的形体分析而归纳、总结出来的六条造字原则和具体的汉字构型方法.许慎在《说文解字叙》中给六书名目具体界说,并举例字以明之。

“象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也.”象形字是仿照图画的形式,按照事物的形体来绘制相应图形的造字方法.如日月人女车行贝虎犬目山荫音、羊壳咳、牛拆柴、鹿攒暂赃、鱼阱卩、鸟繵繷繸、矢判叛乓、鼎薚薝薟等。

有一些象形字比较复杂,所象之物不能让人一目了然,还需要把所象之物密切关联的另一物体也连带着“画”出来才好识别,如向蘻蘽、眉緔緕緖、栗疏书赎、叶且钦侵、巢绕、果输、胃茂等。

从用字写词的角度看,大凡用象形字表示的词,多是表示具体实物的名词。

但少数象形字也可以表示这种事物具有的某种性质和状态。

如高篷膨鹏、大粥肘昼、夕师狮失、屰窰窱窴窸等。

《说文》分析象形字术语是“象…之形.”“指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

”指事是在象形的基础上加指事符号以标识字意之所在的造字方法。

它突出的是所象之形的局部。

如:亦譕譖、寸举、厷簉綣、曰路普、本受、末殊、朱蔬、甘碌露莆、血呐窍、刃龙狞等.指事字为数不多,所表示的事物往往比较具体,有时意义也比较抽象,如一癅、二酛、三盳、四阏等数字。

从汉字的构造方面来说,体现了由独体向合体、由“象形"向“声”演变的过程。

象形字和指事字都是构形单一的独体字,前人在分析汉字构形的时候称之为“文”,而把两个或两个以上的独体字组合而成的合体字称为“字".许慎《说文解字》:“仓颉之初作书也,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益,即谓之字.字者,言孳乳而浸多也。

”“会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也." 会意字是根据事物之间的某种关系组合两个或两个以上的象形符号表义的造字方法.和象形字、指事字相比,会意字扩大了造字的范围,不再局限于单一的静态的食物,可会意表示事物的运动和状态。

汉字结构解析汉字是中文的基本单位,是中国传统文化的瑰宝。

汉字的形状和结构给人一种美感,但其背后蕴藏着丰富的历史和文化内涵。

本文将从汉字的结构角度出发,解析汉字的组成和演变。

一、汉字的基本构造汉字的基本构造包括“形旁”、“声旁”和“义旁”。

形旁是指汉字中形状相似的部分,例如“木”旁表示与木材有关的含义。

声旁是指汉字中具有相同发音的部分,例如“言”旁表示与语言有关的含义。

义旁是指汉字中与汉字意义相关的部分,例如“子”旁表示与子女有关的含义。

汉字的基本构造体现了汉字的独特之处。

它不仅仅是一种文字形式,更是一种文化符号。

汉字的形旁、声旁和义旁的组合形成了各种复杂的汉字,这些汉字代表了一个个具体的意义和概念。

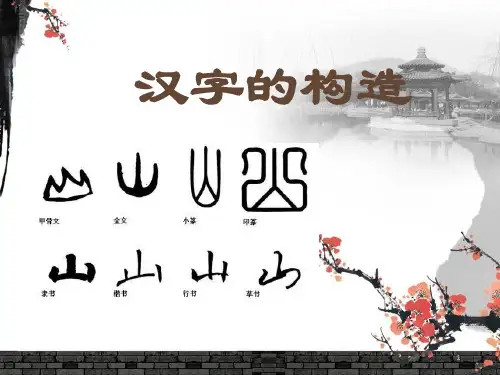

二、汉字的演变历程汉字的演变是一个历史的过程。

它从最早的象形文字逐渐演变成了现在的汉字。

汉字的演变可以追溯到甲骨文时期,当时人们是通过刻画实物的形状来表达意义的。

随着时间的推移,人们开始使用更加简化的形式,从而形成了今天的汉字。

汉字的每一次演变都反映了社会的发展和人们对语言表达的需求。

通过汉字的演变,我们可以了解到古代人们的生活、文化和思维方式。

同时,汉字也随着时间的推移,融合了不同文化的影响,形成了独特的文化符号。

三、汉字结构的美感汉字的结构不仅仅是一种语言形式,更是一种艺术表现。

汉字的形态和构造给人一种美的感受。

例如,“心”字由两个“丿”字相交而成,形状饱满且线条流畅,在整个汉字中显得平衡和谐。

汉字的结构美表现在其规整性和对称性上。

无论是简单的汉字还是复杂的汉字,都有一定的结构和形态规律。

这种规律性体现了汉字对称美的追求。

汉字结构的美感也反映了中国人民对美的追求。

汉字作为中国文化的重要组成部分,是中国人民智慧和创造力的结晶。

汉字的结构之美体现了中国人民对于生活的追求和对于和谐的追求。

结语汉字作为中文的基本单位,具有独特的构造和演变历程。

汉字的结构之美不仅仅是一种艺术表现,更是一种文化符号。

通过深入理解汉字的结构和演变,我们可以更好地体会汉字的魅力和中华文化的博大精深。

汉字的构造汉字的构造讲的实际上是两个方面的问题,一是平面静态地分析汉字结构类型,可称为“结构类型”;一是动态发展地考察某个字是怎样形成的,可称为“造字方法”。

结构类型肯定都是由某种方法形成的,这样看,它们二者之间是有必然联系的,例如,用象形的方法造出来的字,其结构类型就是象形;反过来说,象形结构的字,就是用象形的方法造出来的。

但是,一个静态,一个动态,二者有时又不完全一致,例如,我们用形和声共时结合的方法(即形声造字法)造出来的字,肯定是形声结构类型;但是,不能说形声结构的字都是用形和声共时结合造出来的,有很多形声结构类型的字都是历时累积而成的,那这些字就不是形声造字法造出来的。

不过,由于主客观条件的限制(主观是指人的认识,客观是指古文字资料),有的人把这两个问题当成是一回事儿,结果就使有的问题难以解决,例如“转注”,至今也没有一致的认识,甚至有学者提出别谈这个问题了。

一、传统的“六书”说“六书”一词最早见于《周礼》。

《周礼·地官·保氏》列举了周代用来教育贵族子弟的“六艺”的项目:……六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。

但是,《周礼》并未说明“六书”的具体内容。

汉代学者把“六书”解释为关于汉字构造的六种基本原则。

如《汉书·艺文志》说:古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

郑众注《周礼·地官·保氏》说:六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

许慎在《说文解字·叙》里给“六书”分别下了定义,并列举了例字:周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事。

指事者,视而可识,察而可见,“上”“下”是也。

二曰象形。

象形者,画成其物,随体诘诎,“日”“月”是也。

三曰形声。

形声者,以事为名,取譬相成,“江”“河”是也。

四曰会意。

会意者,比类合谊,以见指撝,“武”“信”是也。

汉字的构造汉字的构造讲的实际上是两个方面的问题,一是平面静态地分析汉字结构类型,可称为“结构类型”;一是动态发展地考察某个字是怎样形成的,可称为“造字方法”。

结构类型肯定都是由某种方法形成的,这样看,它们二者之间是有必然联系的,例如,用象形的方法造出来的字,其结构类型就是象形;反过来说,象形结构的字,就是用象形的方法造出来的。

但是,一个静态,一个动态,二者有时又不完全一致,例如,我们用形和声共时结合的方法(即形声造字法)造出来的字,肯定是形声结构类型;但是,不能说形声结构的字都是用形和声共时结合造出来的,有很多形声结构类型的字都是历时累积而成的,那这些字就不是形声造字法造出来的。

不过,由于主客观条件的限制(主观是指人的认识,客观是指古文字资料),有的人把这两个问题当成是一回事儿,结果就使有的问题难以解决,例如“转注”,至今也没有一致的认识,甚至有学者提出别谈这个问题了。

一、传统的“六书”说“六书”一词最早见于《周礼》。

《周礼·地官·保氏》列举了周代用来教育贵族子弟的“六艺”的项目:……六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。

但是,《周礼》并未说明“六书”的具体内容。

汉代学者把“六书”解释为关于汉字构造的六种基本原则。

如《汉书·艺文志》说:古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。

郑众注《周礼·地官·保氏》说:六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。

许慎在《说文解字·叙》里给“六书”分别下了定义,并列举了例字:周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。

一曰指事。

指事者,视而可识,察而可见,“上”“下”是也。

二曰象形。

象形者,画成其物,随体诘诎,“日”“月”是也。

三曰形声。

形声者,以事为名,取譬相成,“江”“河”是也。

四曰会意。

会意者,比类合谊,以见指撝,“武”“信”是也。

五曰转注。

转注者,建类一首,同意相受,“考”“老”是也。

六曰假借。

假借者,本无其字,依声托事,“令”“长”是也。

三家的说法同出一源:《汉书·艺文志》是班固根据西汉末年古文学派大师刘歆的《七略》(辑略、六艺略、诸子略、诗赋略、兵书略、术数略、方技略)编成的,所以,《艺文志》的说法,也就可以看作是刘歆的说法。

郑众的父亲郑兴是刘歆的学生;许慎是贾逵的学生,而贾逵的父亲(也是他的老师)贾徽,也是刘歆的学生。

三家的“六书”说同源,所以大同小异,只是在名称和次第上稍有差别,大概是传承造成的:班固:1、象形 2、象事 3、象意 4、象声 5、转注 6、假借郑众:1、象形 2、会意 3、转注 4、处事 5、假借 6、谐声许慎:1、指事 2、象形 3、形声 4、会意 5、转注 6、假借后人关于“六书”多采用许慎的名称、班固的次序,即:1、象形2、指事3、会意4、形声5、转注6、假借关于“六书”的次第,会意和形声是利用已有的所谓独体之“文”来构字,故将二者置于象形、指事之后,学术界并无异议。

至于象形和指事何者为先,历来有不同的看法。

有人说象形该在先,理由是指事字大多是在象形字上加指事符号而成;也有人说指事在先,因为也有一部分不依赖象形字而存在的完全抽象的指事字,而且这些字应该还是比较早就出现了的,如数字“一、二、三”等。

“六书”说是最早关于汉字构造的系统理论。

但是,必须指出,古人并是先定出“六书”的原则然后才造字的。

文字是社会历史发展一定阶段自发的产物,创造文字的也并不是某一个人,不可能事先订好条例再着手造字。

“六书”说也只是后人根据汉字的实际情况,加以客观分析、归纳得出的结论。

汉代的学者创立“六书”说,对汉语文字学的发展是有巨大功绩的。

其中的象形、会意、形声、假借等术语,直到今天大家仍在使用。

但是,汉代在文字学发展史上毕竟属于早期阶段,汉代学者对汉字构造的研究不可能是十全十美的。

象形、指事、会意、形声这四书,既可以看作是四种造字方式,也可以看作是四种结构类型;而假借是利用已有的字形,它并没有造出新的形体来,也不是一种结构类型,因为被假借的字无非还是由前四书造出来的四种结构类型之一,所以,假借与前四书似乎不可以并列。

至于“转注”,更是众说纷纭,至今也没有一个大家一致的看法。

所以,后代不断有学者对传统“六书”提出修正。

二、“四体二用”说“四体二用”说是清代学者戴震首先提出的,他认为传统六书中的“象形”、“指事”、“会意”、“形声”四种是汉字结构类型,称为“四体”;“转注”和“假借”是使用文字的方法,称为“二用”。

三、“三书”说唐兰:象形、象意、形声。

陈梦家:象形、假借、形声。

裘锡圭:表意、假借、形声。

四、“六书”分析1、象形“象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

”就是按照客观事物的形体,随其圆转曲直描绘出一种具有形象感的代表符号。

可以分为整体象形和附体象形两类。

日、月、山、水、人、手、目、弓、车、虎、止、又、女、行、贝、鼎、眉、皿、页、文、州、瓜、果、龟、虫、鱼、木、鸟、牛、羊、马、犬等等①整体象形所谓“整体象形”,即描摹出事物的整体形象。

如:“日”,《说文》:“,实也。

太阳之精不亏。

从囗一。

象形。

”既曰“从囗一”,便是会意字,不得又谓“象形”。

许慎因不明“日”字形体的变化,误将字形析作“从囗一”。

早期金文作,象太阳之形;或于中间加点作饰笔,如、。

甲骨文作、、,与金文一致。

小篆作,圆形讹成椭圆。

隶书进一步将圆转的笔道改成方折的笔划,如“日”。

“月”,《说文》:“,阙也。

太阴之精。

象形。

”甲、金文作、,象弯月之形;或于其中加饰笔,如、。

饰笔引长则作,小篆作正由此而来。

隶书作“月”。

“自”,《说文》:“,鼻也。

象鼻形。

”甲骨文作、,象人鼻之形。

金文或稍讹,作、、。

小篆作,隶书作。

“隹”,《说文》:“,鸟之短尾总名也。

象形。

”金文作、,甲骨文作、,象短尾鸟之形。

小篆作,犹存古意;隶书解散篆体,作、、,完全失去象形意味。

“魚”,《说文》:“,水虫也。

象形。

鱼尾与燕尾相似。

”早期金文作、,甲骨文作、;后来于左右各增饰笔作、。

小篆作,省去了两边的鳍形。

隶书作“魚”,只是将圆转的笔道改成方折的笔划而已。

“犬”,《说文》:“,狗之有县蹄者也。

象形。

孔子曰:‘视犬之字,如画狗也。

’”早期金文作,甲骨文作、、。

金文后来作、、;春秋时作,战国时或讹变作;小篆作,则是其进一步讹变。

隶书作。

②附体象形有些事物单独画出不易辨识,所以要把它所依附的事物一起画出。

如:“眉”,《说文》:“,目上毛也。

从目,象眉之形。

上象頟理也。

”甲骨文作、,或作、、、,因为如果不画出“目”形,便难以使人明了是眉毛。

金文或同甲骨文,如;或字形稍讹,毛与“目”离析为二,如、、。

小篆是其进一步讹变。

许慎据已讹之小篆将本象毛形的“”当作頟理,误甚。

《段注》附会许说,谓“”“象眉之形”,谓“在两眉上”“象頟理”,与古文字不合。

隶书作,只是将改用方折的笔划而已。

“齒”,《说文》:“,口龂骨也。

象口齿之形。

止声。

,古文齿字。

”甲骨文作、、、,或作、,象口中有齿之形。

战国时作、,下半很明显是由甲骨文后二形演变而来,《说文》古文“”即源于此。

因为字形讹变后与“(臼)”字难以分辨,于是在上面加“止”作声符以区别之。

小篆字形是其进一步变化。

隶变作、。

“州”,《说文》:“,水中可居曰州。

周遶其旁,从重川。

……,古文州。

”商代金文作,甲骨文作、,旁象川流,中央象土地。

西周金文同甲文,如、,《说文》古文稍讹。

小篆字形当是两边笔形受中间同化的结果。

许慎不明,析成“重川”,不确。

隶变作、、。

2、指事“指事者,视而可识,察而可见(段玉裁《说文解字注》据《汉书·艺文志》颜师古注改为“察而见意”),上下是也。

”一,二,三,上,下; 至,本,末,朱,甘,寸,刃,牟,出,亦,旦许慎对“指事”的定义过于笼统,并与象形、会意的界线含混不清:说“视而可识”,则很似“象形”;说“察而可见”,又似“会意”。

所以,后来学者对“指事”的理解存在分歧。

就所见的指事字来看,实际包含两类情况:一类指事字,“实际上是在象形的方法难以表示事物的特点的时候,利用标注记号的方法指出事物的要点,即在两个符号中,一个是字,另一个不是字,只是个符号。

”(高明)也就是说,有些事物本身不能独立存在,必须依附于它所赖以存在的整个事物,于是便在象整个事物之形的象形字上加指事符号(跟附体象形不同:附体象形字所要表示的事物与它所依附的事物是可以独立存在的,如眉毛和目本是两件事物;而“刃”字所表示的事物,即刀刃,与刀是分不开的);另一类指事字,表示的是纯粹抽象的概念,这类字虽然看起来字形与某些具体事物类似,但它表示的意思并不是这类具体事物,而是另一种抽象的意义,因而不得视为象形字。

下面分别举例来说明这两类指事字。

①象形字加指事符号构成的“指事”字大多数的指事字都有两个构成成分,其中一个构成成分是可以独立成字的象形字,另一个则是不能独立成字的指事符号。

之所以要将指事符号加在象形字上,就是因为所表示的意义与这个象形字所表示的意义有关。

如:“刀”,《说文》:“,兵也。

象形。

”甲骨文作,正象刀之形;小篆作,刀把稍有讹变;隶书作“刀”。

“刀”是个象形字,而刀刃虽在刀上,但却无法直接表现出来。

“刃”,《说文》:“,刀坚也。

象刀有刃之形。

”小篆作,战国秦文字作,即在“刀”的有刃的地方加指事符号;隶书作“刃”。

字看起来象“刀”,所谓“视而可识”;但表示的并不是整个“刀”,而是刀的刃,即所谓“察而可见”。

“木”,《说文》:“,冒也,冒地而生。

东方之行。

从屮,下象其根。

”其实“木”是个整体象形字,甲骨文作,上象枝,下象根,中间是树干。

小篆作是其演变。

隶书作“木”,将上面的树枝形简化作一横划。

“本”,《说文》:“,木下曰本。

从木,一在其下。

”战国秦文字作、,都是在木的根部加指事符号。

隶书作“本”。

“末”,《说文》:“,木上曰末。

从木,一在其上。

”春秋金文作,在木上加指事符号。

小篆作(点引长成为一横划),隶书作“末”。

“朱”,《说文》:“,赤心木,松柏属。

从木,一在其中。

”段玉裁注曰:“赤心不可象,故以一识之。

”金文作、,正于木中心处加指事符号;点引长成横划,如。

秦简作,汉隶作、,前一种写法与古文字一致,后一种写法源于秦简。

楷书进一步将树枝形变成一丿一横,以便书写。

“亦”,《说文》:“,人之臂亦也。

从大,象两亦之形。

”甲骨文作,在正面的人形的臂腋处加指事符号。

小篆作,与古文字一致。

秦简作、,人的两臂与身躯稍讹。

汉隶作、,两臂和身躯变成了一点和一横划,两腿变成了两竖笔,左右两点即是原来的指事符号。

“寸”,《说文》:“,十分也。

人手却一寸动脉谓之寸口。

从又从一。

”按《说文》的体例,段玉裁谓“寸”是会意字。