成都市中心城区城市设计导则

- 格式:doc

- 大小:5.99 MB

- 文档页数:65

四川省成都市城乡规划条例(2017)文章属性•【制定机关】成都市人大及其常委会•【公布日期】2017.06.03•【字号】•【施行日期】2017.08.01•【效力等级】设区的市地方性法规•【时效性】已被修订•【主题分类】城乡规划正文成都市城乡规划条例《成都市城乡规划条例》已于2017年2月24日由成都市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订通过,2017年6月3日经四川省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准,现予公布,自2017年8月1日起施行。

第一章总则第一条为了促进城乡规划的科学民主制定和严格实施、监督,完善规划治理,优化和拓展城市发展空间,保护生态资源,改善人居环境,加快建设国家中心城市,促进城乡经济社会全面协调可持续发展,根据《中华人民共和国城乡规划法》《四川省城乡规划条例》等法律、法规,结合成都市实际,制定本条例。

第二条本市行政区域内城乡规划的制定、实施、修改、监督检查以及在城乡规划区内进行建设活动,应当遵守本条例。

本条例所称城乡规划区是指城市、镇(乡)、村的建成区以及因城乡建设和发展需要,应当实行规划控制的区域。

本市行政区域内的各类规划区应当相互衔接。

第三条本市城乡规划包括城市规划、镇(乡)规划和村规划。

城市规划、镇(乡)规划分为总体规划和控制性详细规划。

第四条制定和实施城乡规划,应当遵循下列原则:(一)坚持规划先行、建管并重、城乡统筹、分类指导,促进经济社会和生态环境全面协调发展;(二)贯彻绿色、低碳、生态、可持续发展理念,促进资源、能源节约和综合利用;(三)保障社会公众利益,确保公共空间优先、公共交通优先和公共配套优先;(四)坚持传承与创新并重,注重延续传统文化和历史遗存,保护有地方特色的历史风貌和自然景观;(五)维护城乡规划的权威性和稳定性,增强城乡规划的科学性和前瞻性,兼顾城乡规划的可操作性。

第五条本市城乡规划工作实行统一领导、统一规划、分级管理。

开发区、园区等应当统一纳入城乡规划管理。

成都市城市规划管理技术规定(2017)成都市规划管理局成都市城市规划管理技术规定(2017)用地和建筑分册成都市规划管理局2017年目录用地和建筑规划管理第一章总则 (1)第二章建设用地规划管理 (2)2.1 建设用地性质及兼容 (2)2.2 建设用地规划指标控制 (2)2.3 建设用地规划控制 (10)第三章建筑工程规划管理 (13)3.1 建筑间距 (13)3.2 建筑退界 (18)3.3 天府广场中央商务区建筑规划管理 (22)3.4 天府中心中央商务区建筑规划管理 (25)3.5 建筑形态及其他管理要求 (26)第四章建筑工程竣工规划核实管理 (30)第五章附则 (34)附录一名词解释 (35)附录二计算规则 (39)附录三建筑间距图示 (41)附录四综合技术经济指标表 (42)附录五成都市建筑工程方案设计总平面图编制规定 (44)附录六城市建设用地分类 (46)附图一:成都市中心城区形态分区图 (50)附图二:成都市天府广场中央商务区、春熙路片区及天府广场范围示意图 (51)附图三:成都市天府中心中央商务区范围示意图 (52)附图四:成都市中心城区“四边”控制要素示意图 (50)用地和建筑规划管理第一章总则第 1.0.1 条为加快建设国家中心城市,加强规划管理,确保规划有效实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《成都市城乡规划条例》等法律、法规、规章及相关技术规范,结合成都市(以下简称本市)实际,制定本规定。

第 1.0.2 条本规定适用于本市中心城区城市建设用地内各类建设项目的规划设计和规划管理,本分册为用地和建筑规划管理部分。

第 1.0.3 条根据中心城区不同区域特点划定不同城市形态分区,在城市形态分区内制定、实施城市规划和进行建设时应当符合所在城市形态分区的规划控制要求。

第 1.0.4 条城市建设应以城市设计为重要手段,提升城市品质,强化精细化管理。

在城市重点地区强调以城市设计为规划管理的核心和原则。

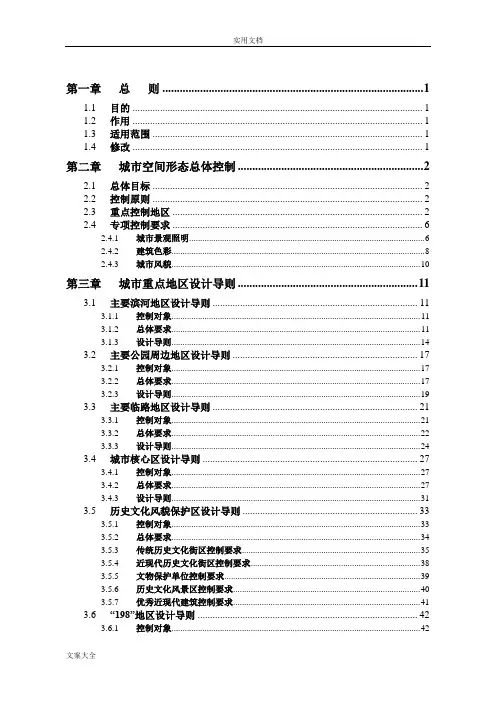

第一章总则 (1)1.1目的 (1)1.2作用 (1)1.3适用范围 (1)1.4修改 (1)第二章城市空间形态总体控制 (2)2.1总体目标 (2)2.2控制原则 (2)2.3重点控制地区 (2)2.4专项控制要求 (6)2.4.1 城市景观照明 (6)2.4.2 建筑色彩 (8)2.4.3 城市风貌 (10)第三章城市重点地区设计导则 (11)3.1主要滨河地区设计导则 (11)3.1.1 控制对象 (11)3.1.2 总体要求 (11)3.1.3 设计导则 (14)3.2主要公园周边地区设计导则 (17)3.2.1 控制对象 (17)3.2.2 总体要求 (17)3.2.3 设计导则 (19)3.3主要临路地区设计导则 (21)3.3.1 控制对象 (21)3.3.2 总体要求 (22)3.3.3 设计导则 (24)3.4城市核心区设计导则 (27)3.4.1 控制对象 (27)3.4.2 总体要求 (27)3.4.3 设计导则 (31)3.5历史文化风貌保护区设计导则 (33)3.5.1 控制对象 (33)3.5.2 总体要求 (34)3.5.3 传统历史文化街区控制要求 (35)3.5.4 近现代历史文化街区控制要求 (38)3.5.5 文物保护单位控制要求 (39)3.5.6 历史文化风景区控制要求 (40)3.5.7 优秀近现代建筑控制要求 (41)3.6“198”地区设计导则 (42)3.6.1 控制对象 (42)3.6.2 总体要求 (42)3.6.3 设计导则 (45)第四章附则 (47)4.1解释权 (47)4.2生效时间 (47)附表一成都市中心城区市级以上文物保护单位一览表 (48)附表二成都市中心城区第一批优秀近现代建筑一览表 (50)第一章总则1.1目的为塑造人性化、生活化、特色化的城市空间,按照“布局组团化、产业高端化、建设集约化、功能复合化、空间人性化、环境田园化、风貌多样化、交通网络化、配套标准化”的原则建设“世界现代田园城市”,形成“青山绿水抱林盘,大城小镇嵌田园”的新型城乡形态,制定成都市中心城区城市设计导则(以下简称本导则)。

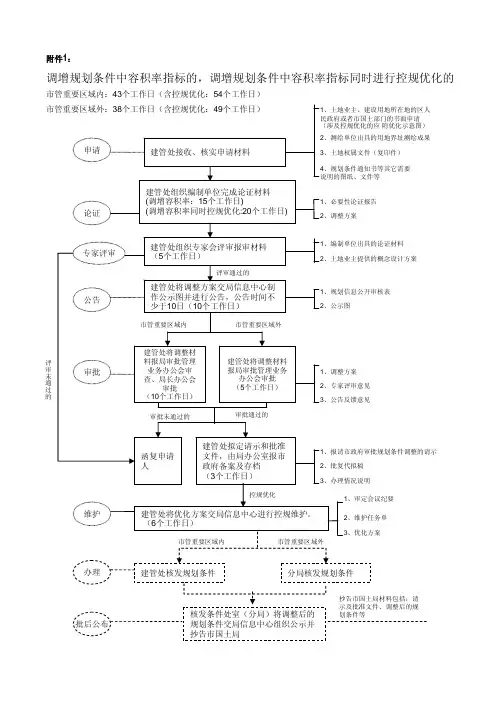

建管处接收、核实申请材料附件1:调增规划条件中容积率指标的,调增规划条件中容积率指标同时进行控规优化的市管重要区域内:43个工作日(含控规优化:54个工作日)市管重要区域外:38个工作日(含控规优化:49个工作日)申请1、土地业主、建设用地所在地的区人民政府或者市国土部门的书面申请(涉及控规优化的应附优化示意图)2、测绘单位出具的用地界址测绘成果3、土地权属文件(复印件)4、规划条件通知书等其它需要说明的图纸、文件等建管处组织编制单位完成论证材料(调增容积率:15个工作日)(调增容积率同时控规优化:20个工作日)论证建管处组织专家会评审报审材料(5个工作日)专家评审建管处将调整方案交局信息中心制作公示图并进行公告,公告时间不少于10日(10个工作日)公告1、规划信息公开审核表2、公示图审批1、调整方案3、公告反馈意见2、专家评审意见建管处拟定请示和批准文件,由局办公室报市政府备案及存档(3个工作日)1、报请市政府审批规划条件调整的请示3、办理情况说明2、批复代拟稿1、编制单位出具的论证材料2、土地业主提供的概念设计方案函复申请人建管处核发规划条件分局核发规划条件市管重要区域内市管重要区域外审批通过的审批未通过的评审通过的评审未通过的建管处将调整材料报局审批管理业务办公会审查、局长办公会审批(10个工作日)建管处将调整材料报局审批管理业务办公会审批(5个工作日)市管重要区域外市管重要区域内核发条件处室(分局)将调整后的规划条件交局信息中心组织公示并抄告市国土局批后公布抄告市国土局材料包括:请示及批准文件、调整后的规划条件等办理1、必要性论证报告2、调整方案建管处将优化方案交局信息中心进行控规维护。

(6个工作日)维护控规优化1、审定会议纪要2、维护任务单3、优化方案附件2:调整规划条件中用地性质或公共配套设施内容及规模的,按调整内容和深度分为:控规修改、控规优化、控规修正一、内容界定控规修改:控规修改是对控规的规划用地结构、用地性质等重要规划控制信息进行调整,其主要内容包含以下情况:1、对控规未明确用地性质的地块需确定用地性质的;2、对文物和历史文化保护区紫线、道路红线、河道蓝线、绿化(地)绿线、轨道交通黑线、重要市政管廊棕线、特殊要求黄线等规划色线的调整,且不属控规优化和控规修正的;3、对控规明确的用地指标、建控线、建筑高度等规划控制要求的调整。

一导则意义二概念界定与类型划分三剩余空间利用设计总则四剩余空间利用设计总体指引五剩余空间利用设计分类指引六新建项目设计指引七政策保障目录Catalogue1. 挖掘城市价值空间以适应特大城市内涵式发展的时代要求义2. 探索更加精细的空间治理方式以支撑公园城市示范区建设图1-1 纽约著名口袋公园:佩雷公园图1-2 公园社区中的微小空间营造效果图 3. 贯彻人性尺度的设计理念以实现生活空间的连续美好体验图1-3 精细营造后的街角空间4. 营造更加精致的城市品质以迎接世界大学生夏季运动会图1-4 伦敦国王十字车站pancras 广场定与类型划分1.剩余空间的定义位于城市建成区中,容易被忽视、未被充分利用、缺乏合理规划设计引导的空间。

2. 剩余空间的分类基于学术研究对于空间的类型划分和案例中的主要实践对象,为实现更好的实操指导性,将主要类型提炼为桥下空间、街旁空间、地下空间、基础设施周边空间、屋顶空间、滨河空间、低效用地等7大类。

桥下空间高架桥下空间在高架桥、跨线桥下未被充分利用的空间立交桥下空间立交匝道之间未被充分利用的空间路基隧洞贯穿高速路路基、空间品质较低的隧洞街旁空间街角地块由于用地不规整等原因产生的、位于街道两侧的未充分利用地块建筑退距空间未被充分利用的建筑退距空间道路交叉口道路切角过大,可以进一步挖潜利用的道路交叉口地下空间地下过街通道空间品质不高的地下过街通道单建式人防工程功能复合利用潜力较大、现状利用状况不佳的单建式人防工程基础设施周边空间铁路两侧空间位于路堤式铁路两侧,景观、功能与周边环境缺乏融合的空间邻避设施周边空间由于垃圾转运站、变电站、污水处理厂等设施的邻避效应而未被充分利用的空间人行天桥空间位于重点区域但景观形象效果不好的人行天桥空间屋顶空间公共建筑屋顶空间具备挖潜利用条件但未被充分利用的文体类、商业商务类公共建筑的屋顶空间车辆段上盖空间现状已建成但未进行上盖一体化综合开发的车辆段的上盖空间滨河空间主要河道两岸空间位于城市主要河道两侧,未被合理利用设计的滨河带状公共绿地、点状广场空间一般河渠两岸空间位于城市一般河渠两侧,未被合理利用设计的滨河带状公共绿地、点状广场空间低效用地短期暂不开发土地景观品质较差、维护状态较差的短期暂不开发土地低效工业仓储与规划不符,或产业门类低端,或产出效率不高的工业与仓储物流用地低效商业指城市中需调迁的商品市场、空置率高的商务办公楼、经营不佳的零售商业用地类型细化:将空间进行细分为18小类,并明确各类空间定义。

第一章总则 (1)1.1目的 (1)1.2作用 (1)1.3适用范围 (1)1.4修改 (1)第二章城市空间形态总体控制 (2)2.1总体目标 (2)2.2控制原则 (2)2.3重点控制地区 (2)2.4专项控制要求 (6)2.4.1 城市景观照明 (6)2.4.2 建筑色彩 (8)2.4.3 城市风貌 (10)第三章城市重点地区设计导则 (11)3.1主要滨河地区设计导则 (11)3.1.1 控制对象 (11)3.1.2 总体要求 (11)3.1.3 设计导则 (14)3.2主要公园周边地区设计导则 (17)3.2.1 控制对象 (17)3.2.2 总体要求 (17)3.2.3 设计导则 (19)3.3主要临路地区设计导则 (21)3.3.1 控制对象 (21)3.3.2 总体要求 (22)3.3.3 设计导则 (24)3.4城市核心区设计导则 (27)3.4.1 控制对象 (27)3.4.2 总体要求 (27)3.4.3 设计导则 (31)3.5历史文化风貌保护区设计导则 (33)3.5.1 控制对象 (33)3.5.2 总体要求 (34)3.5.3 传统历史文化街区控制要求 (35)3.5.4 近现代历史文化街区控制要求 (38)3.5.5 文物保护单位控制要求 (39)3.5.6 历史文化风景区控制要求 (40)3.5.7 优秀近现代建筑控制要求 (41)3.6“198”地区设计导则 (42)3.6.1 控制对象 (42)3.6.2 总体要求 (42)3.6.3 设计导则 (45)第四章附则 (47)4.1解释权 (47)4.2生效时间 (47)附表一成都市中心城区市级以上文物保护单位一览表 (48)附表二成都市中心城区第一批优秀近现代建筑一览表 (50)第一章总则1.1目的为塑造人性化、生活化、特色化的城市空间,按照“布局组团化、产业高端化、建设集约化、功能复合化、空间人性化、环境田园化、风貌多样化、交通网络化、配套标准化”的原则建设“世界现代田园城市”,形成“青山绿水抱林盘,大城小镇嵌田园”的新型城乡形态,制定成都市中心城区城市设计导则(以下简称本导则)。

成都市城乡建设委员会关于印发《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》的通知文件号:成建委发[2011]285号五城区建设局、高新区规建局,市质监站,在蓉各设计、建设、监理、施工单位,市级有关部门:为提高我市中心城区沥青路面建设质量,规范沥青路面设计工作,由我委组织编写的《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》在广泛征求意见的基础上,已通过相关部门、专家的审查。

现将该导则印发,请各单位按照《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》认真执行。

初步设计审查、施工图审查、工程质量监督、施工、监理、竣工验收工作须严格按照本导则执行。

本导则适用于中心城区各级市政道路的新建、改建沥青路面工程,各区、市、县参照执行。

本导则从2011年7月1日起执行,各单位在执行期间如有问题和建议,请及时函告主编单位——成都市城市建设科学研究院(地址:西屠场街7号),以利于今后修订时参考和采纳。

本导则有效期为5年。

特此通知。

附件下载:沥青路面设计导则成都市城乡建设委员会二〇一一年五月二十四日成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则(2011年版)2011-05-24 发布2011-07-01 实施成都市城乡建设委员会发布前言为提高成都市中心城区道路沥青路面建设质量,规范沥青路面设计工作,根据成都市城乡建设委员会的要求,成都市城市建设科学研究院和中国市政工程西南设计研究院共同编制了《成都市沥青路面结构设计导则》。

编制组在参阅了相关国家规范、行业标准,进行深入调研,广泛征求意见的基础上,结合成都市沥青路面建设的实际情况,完成本导则的编制工作。

本导则的主要内容包括:总体要求、结构要求和材料要求。

请各有关单位在使用本导则过程中,将发现的问题和建议及时函告主编单位——成都市城市建设科学研究院(地址:西屠场街7号),以便修订时参考。

主编单位:成都市城市建设科学研究院中国市政工程西南设计研究总院主要起草人:索奇峰阳晓静达帆文登国谢健鹤杨美龙崔世斌张蓉唐云华王剑平目录1 总则 (1)2 总体要求 (2)2.1 一般规定 (2)2.2 交通等级 (2)2.3 结构组合 (3)2.4 结构厚度 (4)3 土基 (5)3.1 一般规定 (5)3.2 设计要求 (5)3.3 膨胀土路基 (6)4 垫层 (7)4.1 一般规定 (7)4.2 设计要求 (7)5 基层 (8)5.1 一般规定 (8)5.2 半刚性基层 (8)5.3 刚性基层 (9)6 下封层 (10)6.1 一般规定 (10)6.2 材料要求 (10)7 面层 (11)7.1 一般规定 (11)7.2 密级配沥青混凝土(AC) (11)7.3 沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA) (12)8 新建路面结构厚度设计 (15)9 改建路面设计 (16)9.1 一般规定 (16)9.2 沥青路面加铺层 (16)9.3 水泥混凝土路面加铺沥青路面层 (16)用词说明 (20)条文说明 (21)1 总则1.0.1 为提高本市市政道路路面工程的建设质量,统一沥青路面设计标准,特制定本导则。

城市设计导则总则文本1.整体风格1.1单元类型本单元包括两种类型。

第一是以地铁站为中心辐射的区级商业中心区,属于以商业、商务用地为主的重点地区类型。

第二是建成于上世纪90年代至本世纪初的成林庄居住区,属于以居住用地为主的一般建成区。

1.2整体风格在保留现有城市肌理的基础上,通过增加水绿交融的开放空间和尺度环境宜人的步行绿带,美化了单元的居住环境。

地铁站周边的商业区高层林立,通过高密度开发、公共空间的塑造和架空步行廊道的设置,形成了富有活力的商业气氛。

两者共同构成了本单元独具特色的城市形象。

2.空间意向2.1区域本单元包括居住环境温馨的成林庄居住区和商业气氛浓厚的成林庄地铁站商业区。

2.2地标节点津基金融中心作为城市地标建筑,是区域天际线控制的最高点。

成林庄体育公园位于居住区的核心位置,是单元内重要的城市景观节点。

2.3视线通廊3.街道类型3.1街道类型本单元街道分为景观型、生活型两种街道类型进行引导控制。

3.2交通型道路卫国道、靖江路、津滨大道、兴泰路。

新建建筑不得占压红线、绿线,并进行退让。

有绿线的,退让绿线不得小于5米;无绿线的,退让红线距离不得小于8米。

商业用地建筑贴线率应不小于70%,居住建筑商业裙房部分贴线率应不小于50%。

建筑主立面及入口门厅不宜面向上述道路设置,机动车不宜出入口应面向上述道路设置。

3.3生活型道路红星路、成林道、十一经路、津塘路三条道路承担对外交通的主要作用,以保证机动车的通行能力为主。

长征路、韶山道、晨曦道、杨林路、落樱道、博汇道、晨光道、彩阳路、天药路、慕华路、建新路、杰君道、十四经路等十三条街道重点维护尺度宜人的空间尺度和绿树成荫的街道环境,通过线性连续的街道系统串联城市公园和街旁绿地。

新建建筑不得占压红线、绿线,并进行退让。

有绿线的,退让绿线距离不得小于5米;无绿线的,退让红线距离不得小于8米。

新建有较大人流、车流集散的商贸、娱乐、体育、展览、办公、学校和大型商场等建筑主要出入口一侧,有绿线的,退绿线距离不得小于10米;无绿线的,退红线距离不得小于15米。

第一章总则第一条(目的依据)为加强建筑项目规划条件及设计方案管理,切实维护城乡规划的权威性和严肃性,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《成都市城乡规划条例》等法律、规章,结合成都市实际,制定本办法。

第二条(适用范围)本市锦江、青羊、金牛、武侯、成华等五城区及龙泉驿区伸入中心城范围内的建筑项目规划条件及设计方案的调整管理,适用本办法。

高新区及本市其它区(市)县范围内的建筑项目规划条件及设计方案的调整,可参照本办法执行。

第三条(管理主体及职责)建管处负责市管重要区域内建筑项目规划条件及设计方案调整管理。

各规划分局负责市管重要区域外建筑项目规划条件及设计方案调整管理。

第二章建筑项目规划条件调整管理第四条(调整前提)所有经法定程序审定的建筑项目规划条件,不得随意调整。

以招、拍、挂方式取得土地使用权的建筑项目原则上不得调整规划条件。

确有必要实施调整的,必须在不影响国家利益和公众合法权益的前提下,并具备相应的客观条件。

(一)城市总体规划、专项规划、控制性详细规划修编或调整造成地块建设条件发生变化的;(二)区域或城市重大基础设施、公益性公共设施等城市建设需要的;(三)国家、省、市有关政策发生变化的;(四)其它确需调整的事项。

第五条(调整内容及程序)土地业主、建设用地所在地的区人民政府或者市国土部门向我局提出书面申请,根据调整内容不同,执行以下调整程序,主办处室应将调整后的规划条件公示并抄告市国土局,建设单位或个人根据调整后的规划条件向市国土局办理土地使用权变更等手续。

(一)调增容积率指标调增容积率指标的主办处室为建管处,建管处按照住房和城乡建设部、监察部《关于加强建设用地容积率管理和监督检查的通知》(建规〔2008 〕227 号)的规定办理。

(详见附件1 )(二)变更建设用地性质或公共配套设施内容及规模变更建设用地性质或公共配套设施内容及规模的,申请方须先按中心城控规调整程序调整控规:属于控规修改的,市管重要区域内由详规处办理控规修改,市管重要区域外由各规划分局办理控规修改;属于控规优化的,市管重要区域内由详规处或建管处办理控规优化,市管重要区域外由各规划分局办理控规优化。

成都市规划管理局建筑项目规划条件及设计方案调整管理办法(试行)第一章总则第一条(目的依据)为加强建筑项目规划条件及设计方案管理,切实维护城乡规划的权威性和严肃性,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《成都市城乡规划条例》等法律、规章,结合成都市实际,制定本办法。

第二条(适用范围)本市锦江、青羊、金牛、武侯、成华等五城区及龙泉驿区伸入中心城范围内的建筑项目规划条件及设计方案的调整管理,适用本办法。

高新区及本市其它区(市)县范围内的建筑项目规划条件及设计方案的调整,可参照本办法执行。

第三条(管理主体及职责)建管处负责市管重要区域内建筑项目规划条件及设计方案调整管理。

各规划分局负责市管重要区域外建筑项目规划条件及设计方案调整管理。

第二章建筑项目规划条件调整管理第四条(调整前提)所有经法定程序审定的建筑项目规划条件,不得随意调整。

以招、拍、挂方式取得土地使用权的建筑项目原则上不得调整规划条件。

确有必要实施调整的,必须在不影响国家利益和公众合法权益的前提下,并具备相应的客观条件。

(一)城市总体规划、专项规划、控制性详细规划修编或调整造成地块建设条件发生变化的;(二)区域或城市重大基础设施、公益性公共设施等城市建设需要的;(三)国家、省、市有关政策发生变化的;(四)其它确需调整的事项。

第五条(调整内容及程序)土地业主、建设用地所在地的区人民政府或者市国土部门向我局提出书面申请,根据调整内容不同,执行以下调整程序,主办处室应将调整后的规划条件公示并抄告市国土局,建设单位或个人根据调整后的规划条件向市国土局办理土地使用权变更等手续。

(一)调增容积率指标调增容积率指标的主办处室为建管处,建管处按照住房和城乡建设部、监察部《关于加强建设用地容积率管理和监督检查的通知》(建规〔2008〕227号)的规定办理。

(详见附件1)(二)变更建设用地性质或公共配套设施内容及规模变更建设用地性质或公共配套设施内容及规模的,申请方须先按中心城控规调整程序调整控规:属于控规修改的,市管重要区域内由详规处办理控规修改,市管重要区域外由各规划分局办理控规修改;属于控规优化的,市管重要区域内由详规处或建管处办理控规优化,市管重要区域外由各规划分局办理控规优化。

城市设计导则一)景观风貌区控制城市风貌区划分为老城商业风貌区、新城行政文化景观风貌区、现代产业景观风貌区、综合景观风貌区、居住景观风貌区等几类进行控制。

♦老城商业风貌区主要指南山路与青山路交叉口及其周边地区。

导则1:以商业服务为主要导功能的区域,控制开发建设密度,鼓励用地的复合利用,要创造好的步行环境和宜人的商业活动空间。

导则2:建筑风格可有对比变化,建筑色彩可采用相对明快的色系,不必强调统一,但在色调上应有一定的协调或对比关系,营造出充满活力的商业氛围。

建议在建设前对整个建筑群深入细致的空间环境设计,以保证空间环境品质。

导则3:应结合龙河与其两侧绿化形成公共活动空间。

公共空间的设置要将绿地和活动广场相结合,成为购物、休闲、游乐于一体的开放空间。

导则4:倡导立体开发,混合利用。

可利用绿化、广场建设地下停车场及地下购物中心。

♦行政文化景观风貌区导则1:行政办公和商务办公建筑应形成宏伟严整与开放的布局;以整体性和个性相统一,形成城市的象征和标志。

导则2:文化建筑以广场为依托,建筑采用规则式布局,在统一中有变化,彰显个性,突出地方文化特色。

♦现代产业景观风貌区主要指沿龙河北路两侧、青山路与北外环路交叉口周边地区。

导则1:要充分体现现代产业建筑的特色,强调技术美,现代感,建筑尺度不宜出现过高和超大体量。

导则2:建筑应后退道路相应的距离,以保证形成围合的开放或半开放的公共空间,作为人群休息、交通的场所。

♦综合景观风貌区导则1:公共建筑成组成群设置,建议建筑采用较为一致的体量,突出标志性建筑的高度,建筑造型以水平线条为主,开窗简洁,细部处理精致。

导则2:居住建筑以多层为主,低层为辅,建筑体量不宜过大,在建筑布局上应错落有致。

建筑形式宜采用坡屋顶,建筑色彩以浅色调为主♦居住景观风貌区主要指老城片区、新城片区、寻山片区内的各个居住区。

导则1:鼓励沿人流量大的道路两侧用地复合利用,增添地区的活力,保持街道宜人的尺度。

成都市中心城区城市设计导则第一章总则 (1)1.1目的 (1)1.2作用 (1)1.3适用范围 (1)1.4修改 (1)第二章城市空间形态总体控制 (3)2.1总体目标 (3)2.2控制原则 (3)2.3重点控制地区 (3)2.4专项控制要求 (9)2.4.1 城市景观照明 (9)2.4.2 建筑色彩 (11)2.4.3 城市风貌 (14)第三章城市重点地区设计导则 (15)3.1主要滨河地区设计导则 (15)3.1.1 控制对象 (15)3.1.2 总体要求 (15)3.1.3 设计导则 (18)3.2主要公园周边地区设计导则 (22)3.2.1 控制对象 (22)3.2.2 总体要求 (22)3.2.3 设计导则 (25)3.3主要临路地区设计导则 (27)3.3.1 控制对象 (27)3.3.2 总体要求 (28)3.3.3 设计导则 (30)3.4城市核心区设计导则 (34)3.4.1 控制对象 (34)3.4.2 总体要求 (34)3.4.3 设计导则 (39)3.5历史文化风貌保护区设计导则 (41)3.5.1 控制对象 (41)3.5.2 总体要求 (42)3.5.3 传统历史文化街区控制要求 (43)3.5.4 近现代历史文化街区控制要求 (47)3.5.5 文物保护单位控制要求 (49)3.5.6 历史文化风景区控制要求 (49)3.5.7 优秀近现代建筑控制要求 (51)3.6“198”地区设计导则 (52)3.6.1 控制对象 (52)3.6.2 总体要求 (52)3.6.3 设计导则 (55)第四章附则 (58)4.1解释权 (58)4.2生效时间 (58)附表一成都市中心城区市级以上文物保护单位一览表 (59)附表二成都市中心城区第一批优秀近现代建筑一览表 (61)第一章总则1.1目的为塑造人性化、生活化、特色化的城市空间,按照“布局组团化、产业高端化、建设集约化、功能复合化、空间人性化、环境田园化、风貌多样化、交通网络化、配套标准化”的原则建设“世界现代田园城市”,形成“青山绿水抱林盘,大城小镇嵌田园”的新型城乡形态,制定成都市中心城区城市设计导则(以下简称本导则)。

1.2作用在满足《成都市规划管理技术规定》的前提下,结合本导则对成都市(以下简称本市)中心城区城市形态进行引导。

1.3适用范围本导则适用于本市中心城区范围内的城市设计、建筑设计和相关规划管理工作。

在中央商务区、人民南路延线、城市副中心核心区域、历史文化保护区、风景名胜区以及规划确定的城市重点地区,宜结合本导则编制单独的修建性详细规划或城市设计进行引导和管理。

1.4修改本导则在符合国家有关法律、法规、技术规范、标准和现有法定规划的前提下,结合本市实际制定,并需根据城市发展的需要进行动态调整修改和补充完善。

第二章城市空间形态总体控制2.1总体目标中心城区应致力于构建“多中心、簇群状、梯度式”的总体空间形态,自内而外形成由高到低、由密到疏,高低错落、疏密有致,意象鲜明、节点突出,色彩协调、风格多样的高品质城市空间环境。

中心城区总体空间形态示意图2.2控制原则(1)技术指引与政策管理相结合;(2)弹性引导与刚性控制相结合;(3)整体调控与循序渐进相结合;2.3重点控制地区从城市意象的角度出发,按照整体分级、主次分区和要素分类的思路,对城市主要“路径、边界、区域、节点、标志”等要素实行重点控制。

中心城重点控制地区包括:主要滨河地区、主要公园周边地区、主要临路地区、城市核心区、历史文化地区和“198”地区等。

中心城重点控制地区示意图。

2.4专项控制要求2.4.1城市景观照明2.4.1.1控制对象根据城市土地利用情况和景观处理的协调原则,将规划管理范围划分为以下六类控制区,作为一般情况,各类控制区照明设置的规划技术要求详见下表:各类控制区照明设置规划技术要求(表2.4.1.1)2.4.1.2控制原则整体统一、绿色环保、突出重点、展现城市夜景文化。

2.4.1.3控制要求(1)一般建筑景观照明应根据被照明对象的特征确定,不宜采用单一的泛光照明;表面反射比小于20%时不宜使用泛光照明;对玻璃幕墙建筑不宜使用泛光照明;住宅区范围内的居住建筑不宜在建筑的屋顶以下的外墙实施景观照明。

(2)标志性建筑景观照明1)现代建筑高层现代建筑应采用三层布光的照明方法。

建筑屋顶用投光灯或串灯照明呈现建筑的天际轮廓线;建筑主体用各具特色的墙面泛光形成中景;建筑裙房以高照度的内透光或重点灯光,强调建筑入口和视野内的近距景观;玻璃幕墙建筑宜采用内透光;轮廓灯宜用于比较清晰、整齐的建筑;照明设施不得破坏建筑白天的景观。

2)历史建筑利用不同的灯光手法, 通过照明亮度、光线性质(直射光、漫射光等)、照明光色、正面照亮或背光剪影等方面的差别,体现历史建筑的形体感和层次纵深感;可在屋脊和檐口敷设线光源勾勒轮廓线,强调历史建筑丰富多变的建筑轮廓;用散射光对建筑构件照明,体现景观对象具有特色的细节;结合具体情况,使用暖色调的照明,形成与人亲近的效果;使用冷调光色,增添怀古气氛。

2.4.2建筑色彩2.4.2.1控制对象成都市的建筑色彩依据《成都市中心城(三环路以内)建筑色彩分区管理图》被划分为“城市色彩一类控制区”、“城市色彩二类控制区”和“城市色彩三类控制区”。

成都市三环路以内建筑色彩分区管理图2.4.2.2控制原则整体协调、局部统一、突出特色、展现风貌。

2.4.2.3控制要求建筑色彩选用色卡为《中国建筑色卡GSBl6—1517.1—2002》。

数量化表色体系以色调、明度、彩度三属性来确定颜色标号,表示方法为彩色H V/C(色相明度/彩度),无彩色N V(中性色明度);三环路组合。

(1)城市色彩一类控制区主要包括三环路以内的部分历史文化风景区和历史文化保护区,区域内建筑色彩控制应满足以下要求:区域内建筑主色调依据《控制图》相应地块色号确定;区域内禁止使用任何破坏整体环境色调的建筑色彩。

现状建筑色彩与本区域环境色调不协调的,需通过色彩整治等措施进行改造。

(2)城市色彩二类控制区三环路以内现状已建成或部分建成且建筑密集的区域,建筑色彩控制应满足以下要求:区域内居住建筑(包括住宅建筑和幼儿园、中小学、农贸市场、社区用房、公共服务设施等建筑)主色调依据《控制图》相应地块色号确定。

主色调调整范围宜为:色相H±2,明度V±1,彩度C±2;丰富城市建筑特色、增加城市色彩活力,区域内非居住建筑,如:商业、办公、图书、会展等公共建筑可不控制色调,但应符合基本色是复合灰(为明度在N6-N8.5之间,彩度≤5的色调)之下的多元化组合的规定,并注意与相邻城市色彩控制区建筑颜色的协调与过渡。

(3)城市色彩三类控制区三环路以内除一、二类控制区以外的区域,区域内建筑色彩控制应满足以下要求:原则上只控制区域内建筑的明度和彩度,不控制色调;5的色调)之下的多元化组合的规定。

2.4.3城市风貌2.4.3.1控制对象需要风貌改造的特殊地区:如历史文化地区、城市核心区、主要街道、河道及公共开敞空间、重要节点等。

2.4.3.2控制原则遵循如下风貌改造原则,以达到改善城市景观、提升建筑形象的目的。

(1)总体协调与个性多样化;(2)保护和利用历史风貌环境,延续城市历史文化和空间肌理;(3)城市功能复合,增强城市活力,强化控制引导,提高风貌区的宜居性;(4)突出城市特色,增强可识别性。

2.4.3.3控制要求对于开放空间的建筑风貌改造不应超出红线范围,对于封闭空间的建筑风貌改造不应超出建筑滴水线。

针对用地紧张的风貌改造特殊地区,在满足消防要求等前提下,可利用人行道作为风貌改造区的半开敞空间,加建檐廊等构筑物。

第三章城市重点地区设计导则3.1主要滨河地区设计导则3.1.1控制对象本导则针对河道蓝线宽度大于等于40米的滨河地区提出相关城市设计导则,主要包括锦江(原府河、南河)、沙河、东风渠、清水河、江安河等。

主要河流控制示意图3.1.2总体要求3.1.2.1控制目标注重滨河生态环境与城市建设空间的相互融合,创造层次丰富、高低错落、景观良好的空间形态,改善人居环境。

3.1.2.2控制原则主要滨河地区城市设计遵循建筑多样性、空间亲水性、绿化渗透性和交通可达性原则。

滨河地区层次丰富的空间形态滨河地区与周边的绿化渗透滨河地区与周边的交通联系滨河地区多样化的建筑形式3.1.2.3控制要求(1)三环路外整体空间形态三环路以外主要河流两侧200米范围划为沿河建筑高度控制区,河流两侧第一排住宅建筑宜以多层建筑为主,后排住宅建筑高度宜自河道向外依次递增,呈“V”形布局,公共建筑高度不受限制。

✗✓三环路外主要河流两侧空间形态示意图河流沿线鼓励形成高低错落的建筑空间形态,丰富天际轮廓线。

避免纯住宅建筑沿主要滨河地区连续布局过长,节点位置的建筑高度宜适当变化。

河流沿线空间形态示意图(2)三环路内整体空间形态三环路以内的主要河流两侧住宅建筑可结合实际情况以多层或高层布置,但建筑布局宜体现景观视线的通透性。

三环路内主要河流两侧空间形态示意图(3)建筑退距建筑退距宜错落有致,避免出现单调的“一层皮”形态。

✗✓建筑退距示意图(4)建筑布局建筑布局宜与河流水系相互呼应。

建筑布局示意图(5)公共通道临滨河开敞空间第一排建筑宜设置公共通道,加强用地与滨河空间的联系,公共通道之间间距不宜超过200m。

公共通道示意图3.1.3设计导则3.1.3.1建筑高度三环路以外住宅建筑高度(H)与建筑外墙距河流蓝线的垂直距离(D)之比不宜大于0.5。

控制宽度大于40米的河道两侧建筑高度控制示意图3.1.3.2建筑连续面宽多低层住宅建筑最大连续面宽投影不宜大于80米。

高层住宅建筑高度不大于80米时,最大连续面宽投影不宜大于60米;建筑高度大于80米时,最大连续面宽投影不宜大于40米。

✗✓✓✓建筑连续面宽示意图(H为建筑高度、L为建筑面宽)3.1.3.3商业设置住宅项目兼容商业部分若滨河设置,宜独立建设,并保持绿化景观通透性。

3.1.3.4建筑屋顶在建筑屋顶协调统一的前提下,鼓励采用包括穹顶、拱顶、坡顶、平顶等多种建筑屋顶形式。

鼓励公共建筑增加屋顶绿化,丰富城市第五立面景观。

鼓励建设与自然相融合的生态建筑、覆土建筑,加强建筑立面垂直绿化。

建筑绿化示意图3.1.3.5围墙围墙宜保持开敞通透,体现绿色生态,避免连续实体墙面。

✗✓围墙示意图3.1.3.6视线通廊滨河开敞空间第一排建筑布局宜开敞、通透,提供适当的视线通廊以避免河流景观资源被连续展开的建筑物所遮挡。

建设用地范围内视线通廊的宽度不宜小于15米,可结合道路、公共绿地设置,两相邻通廊间距不宜大于80米。

视线通廊示意图3.2主要公园周边地区设计导则3.2.1控制对象本导则控制对象主要针对人民公园、百花潭公园、清水河公园、望江公园、东湖公园、塔子山公园、新华公园、游乐园、沙河公园、动物园、新益州公园及大源城市公园等主要公园的周边地区。