【遥感原理与应用】复习期末考试整理

- 格式:doc

- 大小:449.50 KB

- 文档页数:14

《遥感应用分析原理与方法》期末复习考点1.普朗克辐射定律(p13)对于黑体辐射源,普朗克成功地给出了其辐射出射度(M)与温度(T)、波长(λ)的关系。

普朗克辐射定律是热辐射理论中最基本的定律,它表明黑体辐射只取决于温度与波长,而与发射角、内部特征无关。

2. 斯蒂芬-玻耳兹曼定律(p14)任一物体辐射能量的大小是物体表面温度的函数。

斯-玻定律表达了物体的这一性质。

此定律将黑体的总辐射出射度与温度的定量关系表示为M(T)= σT4式中:M(T)为黑体表面发射的总能量,即总辐射出射度(W/m²);σ为斯-玻常数,取值5.6697ײ10×[W/(m²⋅K4)];T为发射体的热力学温度,即黑体温度(K)。

此式表明,物体发射的总能量与物体绝对温度的四次方成正比。

因此,随着温度的增加,辐射能增加是很迅速的。

当黑体温度增高1倍时,其总辐射出射度将增为原来的 16 倍。

在这里我们仅强调黑体的发射能量是温度的函数。

3. 维恩位移定律(p15)维恩位移定律,描述了物体辐射最大能量的峰值波长与温度的定量关系,表示为:λₘₐₓ=A/T式中:λmax为辐射强度最大的波长(μm);A为常数,取值为2898μm·K;T 为热力学温度(K)。

此式表明,黑体最大辐射强度所对应的波长λmax与黑体的绝对温度T成反比,如当对一块铁加热时,我们可以观察到随着铁块的逐渐变热铁块的颜色也从暗红→橙→黄→白色,向短波变化的现象。

随着黑体温度的升高(或降低),黑体最大辐射峰值波长λmax向短波(或长波)方向变化。

与热相关的这部分辐射称为热红外能。

人眼虽看不见热辐射能量,也无法对其摄影,但它能被特殊的热仪器如辐射计、扫描仪所感应。

太阳的表面温度近似6000K,其最大能量峰值波长约为0.48μm,这部分辐射是人眼和摄影胶片均敏感的部位,因而在日光下,我们可以观察到地球特征。

4. 基尔霍夫定律(p15)基尔霍夫定律可表述为,在任一给定温度下,物体单位面积上的出射度M(λ,T)和吸收率α(λ,T)之比,对于任何地物都是一个常数,并等于该温度下同面积黑体辐射出射度Mb (λ,T),即M(λ,T)/ α(λ,T)= Mb(λ,T)也就是说,在一定的温度下,任何物体的辐射出射度与其吸收率的比值是一个普适函数,即黑体的辐射出射度。

《遥感原理与应用》期末考试试卷附答案一、单项选择题(每小题2分,共16小题,共32分)1. 到达地面的太阳辐射与地面目标相互作用后能量可分为三部分,不包括下面哪种辐射()。

A.反射B.吸收C.透射D.发射2. NDVI= (Ch2 - Ch1)/(Ch2 + Ch1)指的是()。

A.比值植被指数B.差值植被指数C.差比值植被指数D.归一化差值植被指数3. 大气窗口是指()。

A.没有云的天空区域B.电磁波能穿过大气层的局部天空区域C.电磁波能穿过大气的电磁波谱段D.没有障碍物阻挡的天空区域4. 图像灰度量化用6比特编码时,量化等级为()。

A.32个B.64个C.128个D.256个5. 图像融合前必须先进行()。

A.图像配准B.图像增强C.图像分类6. 大气对太阳辐射的影响是多方面的,下列()影响并不改变太阳辐射的强度。

A.大气对太阳辐射的散射B.大气对太阳辐射的吸收C.大气对太阳辐射的折射D.云层对太阳辐射的反射7.黑体辐射是在特定温度及特定波长由理想放射物放射出来的辐射,其特点()。

A. 吸收率为0B.反射率为0C.发射率为0D.透射率为18. 遥感图像目视解译方法中,利用遥感影像解译标志和解译者的经验,直接确定目标地物属性的,是下面哪种方法()。

A.直接判读法B.对比分析法C.信息复合法D.综合分析法9.计算植被指数NDVl,主要使用以红波段和下面哪个波段()。

A.紫外波段B.蓝色波段C.近红外波段D.绿波段10.以下不是高光谱遥感特点的有()。

A.它与多光谱遥感含义相同B.它可以将可见光和红外波段分割成相对更连续的光谱段C.它需要面对海量数据处理问题D.它每个通道的波长范围比多光谱遥感要小得多。

11.探测植被分布,适合的摄影方式为()。

A.近紫外摄影B.可见光摄影C.近红外摄影D.多光谱摄影12.下面关于遥感卫星的说法正确的是()。

A.1999年美国发射IKNOS,空间分辨率提高到1米。

B.加拿大发射RADARSAT卫星是世界上第一个携带SAR的遥感卫星。

遥感导论复习整理(期末考试)遥感概论复习整理第⼀章绪论1.遥感概念狭义遥感:应⽤探测仪器,不与探测⽬标相接触,从远处把⽬标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭⽰出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术2.遥感技术系统组成信息源、信息的获取、信息的记录和传输、信息的处理、信息的应⽤。

3.信息源,传感器概念信息源:任何地物都可以发射、反射和吸收电磁波信号,都是遥感信息源;⽬标物与电磁波发⽣相互作⽤,会形成⽬标物的电磁波特性,这为遥感探测提供了获取信息的依据。

传感器:接收、记录地物电磁波特征的仪器,主要有:扫描仪、雷达、摄影机、光谱辐射计等4.遥感类型(区分不同波段属于那种类型)按遥感平台分类:航天、航空、地⾯遥感按⼯作波段分类:紫外遥感:收集和记录⽬标物在紫外波段辐射能量可见光遥感:收集和记录⽬标物反射的可见光辐射能量,传感器有:摄影机、扫描仪、摄像仪等红外遥感µm):收集与记录⽬标物反射与发射的红外能量,传感器有:摄影机、扫描仪等微波遥感(1mm-1m):收集和记录在微波波段的反射能量,传感器有:扫描仪、微波辐射计、雷达、⾼度计等按传感器⼯作原理分类:被动遥感:传感器不向⽬标发射电磁波,仅被动接收⽬标物的⾃⾝发射和对⾃然辐射源的反射能量主动遥感:传感器主动发射⼀定电磁波能量,并接收⽬标的后向散射信号按资料获取⽅式分类:成像遥感:传感器接收的⽬标电磁辐射信号可转换成(数字或模拟)图像⾮成像遥感:传感器接收的⽬标电磁辐射信号不能形成图像波段宽度与波谱的连续性分类:按应⽤领域分类:⼟地遥感(Domanial)环境遥感(Environmental)⼤⽓遥感(Atmospheric)海洋遥感(Oceanographic)农业遥感(Agricultural)林业遥感(Forestry)⽔利遥感(Hydrographic)地质遥感(Geological )5.遥感特点(⼀帧遥感图像代表地⾯多⼤位置)宏观性动态性技术⼿段多,信息海量应⽤领域⼴泛,经济效益⾼100nmile x 100nmile(185km x 185km)=34225km26.⽓象卫星有哪些1957年10⽉4⽇,前苏联成功发射了⼈类第⼀颗⼈造地球卫星1960年,美国发射了TIROS-1和NOAA-1太阳同步卫星1972年,美国发射ERTS-1(后改名为Landsat-1),装有MSS传感器,分辨率79⽶1982年,Landsat-4发射,装有TM传感器,分辨率提⾼到30⽶1986年,法国发射SPOT-1,装有PAN和XS传感器,分辨率提⾼到10⽶1988年9⽉7⽇,中国发射第⼀颗“风云1号”⽓象卫星1999年,美国发射IKNOS,空间分辨率提⾼到1⽶1999年,美国发射QUICKBIRD-2,空间分辨率提⾼到0.6⽶7.遥感发展历史⽆记录的地⾯遥感阶段(1608-1838)有记录的地⾯遥感阶段(1838-1857)空中摄影遥感阶段(1858-1956)航天遥感阶段(1957-)8.对遥感进⾏处理的软件PCI ERDAS ENVI ER-MAPPER9.SAR是什么是合成孔径雷达Synthetic Aperture Radar 的缩写10.遥感发展现状⾼分遥感发展迅速,多种传感器并存遥感从定性到定量分析遥感信息提取逐步⾃动化遥感商业化第⼆章电磁辐射与地物光谱特征1什么是电磁波谱(应⽤较多的波段)按照电磁波在真空中传播的波长或频率,递增或递减排列,形成的⼀个连续谱带。

学习好资料欢迎下载绪论1、遥感的概念:在不直接接触的情况下,在地面,高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的关系的一门现代应用技术学科。

遥感概念:在不直接接触的情况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术。

2、遥感的分类:按照遥感的工作平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感。

按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多光谱遥感等。

按照遥感应用的目的分类:环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感等。

按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式。

按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感。

3、遥感起源于航空摄影、摄影测量等。

第一章1、电磁波:通过变化电场周围产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场之间的相互联系传播的过程。

电磁波的特性:具有二象性,即波动性(干涉、衍射、偏振现象)和粒子性。

2、波长最长的是无线电波,最短的是γ 射线。

3、电磁波谱图:按电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减顺序排列制成的图案。

4、地物的反射率概念:地物对某一波段的反射能量与入射能量之比。

反射率随入射波长变化而变化。

反射类型:漫反射、镜面反射、方向反射。

5、影响地物反射率的 3 个因素:入射电磁波的波长,入射角的大小,地表颜色与粗糙程度。

附:影响地物光谱反射率变化的因素:a 太阳的高度角和方位角。

B 传感器的观测角和方位角 c 不同的地理位置 d 地物本身的变异e时间、季节的变化6、地物反射光谱曲线:根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。

1.不同地物在不同波段反射率存在差异 2. 同类地物的反射光谱具有相似性,但也有差异性。

不同植物;植物病虫害 3. 地物的光谱特性具有时间特性和空间特性。

(同物异谱,同谱异物)。

7、地物发射电磁波的能力以发射率作为衡量标准;地物的发射率是以黑体辐射作为参照标准。

遥感原理及应用期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 遥感技术是基于什么原理获取地表信息的?A. 声波传播B. 电磁波传播C. 重力波传播D. 热辐射传播答案:B2. 以下哪项不是遥感技术的主要应用领域?A. 农业监测B. 城市规划C. 天气预报D. 深海探测答案:D3. 卫星遥感与航空遥感的主要区别是什么?A. 分辨率B. 覆盖范围C. 观测时间D. 观测成本答案:B4. 遥感图像中,红色通常代表什么?A. 植被B. 水体C. 城市建筑D. 土壤答案:A5. 以下哪种传感器可以用于夜间观测?A. 多光谱传感器B. 红外传感器C. 紫外传感器D. 可见光传感器答案:B二、判断题(每题1分,共10分)1. 遥感技术可以用于监测森林火灾。

(对)2. 遥感数据不需要经过任何处理就可以直接使用。

(错)3. 遥感技术可以用于考古研究。

(对)4. 遥感技术只能获取地表的静态信息。

(错)5. 遥感技术可以用于监测冰川变化。

(对)三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述遥感技术在农业中的应用。

遥感技术在农业中的应用主要包括作物生长监测、病虫害监测、土壤湿度监测、作物产量估算等。

通过遥感图像,可以对农田的植被覆盖度、作物生长状况进行评估,及时发现问题并采取相应措施。

2. 遥感技术在城市规划中的作用是什么?遥感技术在城市规划中可以提供城市发展的历史数据,帮助规划者了解城市扩张的趋势,监测城市环境变化,评估城市绿化状况,以及进行城市交通流量分析等。

3. 遥感技术在环境监测中的重要性体现在哪些方面?遥感技术在环境监测中的重要性体现在能够实时监测大范围的环境变化,如森林覆盖率变化、水资源分布、污染源扩散等。

它为环境保护提供了科学依据,有助于制定有效的环境管理政策。

4. 遥感技术在灾害监测中的作用是什么?遥感技术在灾害监测中可以快速获取受灾区域的实时信息,如地震、洪水、干旱等灾害发生后的地表状况,为救援工作提供决策支持,减少灾害损失。

绪论1、遥感的概念:在不直接接触的情况下,在地面,高空和外层空间的各种平台上,运用各种传感器获取各种数据,通过传输,变换和处理,提取有用的信息,实现研究地物空间形状、位置、性质、变化及其与环境的关系的一门现代应用技术学科。

遥感概念:在不直接接触的情况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术。

2、遥感的分类:按照遥感的工作平台分类:地面遥感、航空遥感、航天遥感。

按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多光谱遥感等。

按照遥感应用的目的分类:环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感等。

按照资料的记录方式:成像方式、非成像方式。

按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感。

3、遥感起源于航空摄影、摄影测量等。

第一章1、电磁波:通过变化电场周围产生变化的磁场,而变化的磁场又产生变化的电场之间的相互联系传播的过程。

电磁波的特性:具有二象性,即波动性(干涉、衍射、偏振现象)和粒子性。

2、波长最长的是无线电波,最短的是γ射线。

3、电磁波谱图:按电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减顺序排列制成的图案。

4、地物的反射率概念:地物对某一波段的反射能量与入射能量之比。

反射率随入射波长变化而变化。

反射类型:漫反射、镜面反射、方向反射。

5、影响地物反射率的3个因素:入射电磁波的波长,入射角的大小,地表颜色与粗糙程度。

附:影响地物光谱反射率变化的因素:a太阳的高度角和方位角。

B传感器的观测角和方位角c不同的地理位置d地物本身的变异e时间、季节的变化6、地物反射光谱曲线:根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。

1.不同地物在不同波段反射率存在差异2. 同类地物的反射光谱具有相似性,但也有差异性。

不同植物;植物病虫害3. 地物的光谱特性具有时间特性和空间特性。

(同物异谱,同谱异物)。

7、地物发射电磁波的能力以发射率作为衡量标准;地物的发射率是以黑体辐射作为参照标准。

8、绝对黑体:对任何波长的电磁波辐射都全部吸收的物体。

第一章1.遥感:广义:泛指从远处探测、感知物体或地物的技术。

狭义:指从空中和地面的不同工作平台上,通过传感器,对地球表面地物的电磁波反射或发射信息进行探测,并经传输、处理和判读分析,对地球的资源与环境进行探测和监测的综合性技术。

2.遥感分类:按平台:地面遥感航空遥感航天遥感按波段:紫外遥感可见光遥感红外遥感微波遥感多光谱(高光谱)遥感按工作方式:主动式遥感被动式遥感3.遥感探测的特点:1)宏观观测,大范围获取数据资料。

2)动态监测,快速更新监控范围数据。

3)技术手段多样,可获取海量信息。

4)应用领域广泛,经济效益高。

4.遥感技术在测绘中的应用:制作卫星影像地图;修测地形图;地形测绘;制作专题图5.电磁波:在真空或物质中通过电磁场的振动而传输电磁能量的波。

(电磁波是通过电场和磁场之间相互联系传播的。

根据麦克斯韦电磁场理论,空间任何一处只要存在着场,也就存在着能量,变化着的电场能够在它的周围激起磁场,而变化的磁场又会在它的周围感应出变化的电场。

这样,交变的电场和磁场相互激发并向外传播,闭合的电力线和磁力线就象链条一样,一个接一个地套连着,在空间传播开来,形成了电磁波。

)6.电磁波的特性:(1)电磁波具有波粒二象性,即波动性和粒子性。

(2)光的波动性形成了光的干涉、衍射、偏振等现象(3)电磁波是一种横波,电场和磁场的振动方向是相互垂直的,且垂直于波的传播方向。

(4)电磁波的波长λ(wavelength) 和频率f(frequency) 及波速v(velocity)之间的关系:λ=v/f(5)电磁波在真空中以光速c(=2.998×108m/s)传播,不需要媒质也能传播,与物质发生作用时会有反射、吸收、透射、散射等,并遵循同一规律。

7.电磁波谱:将电磁波在真空中传播的波长或频率按递增或递减顺序排列制成的图表叫做电磁波谱。

γ射线—X射线—紫外线—可见光—红外线—微波—无线电波。

8.遥感常的电磁波波谱段:(1)紫外线:波长范围为0.01~0.38μm,太阳光谱中,只有0.3~0.38μm波长的光到达地面,且能量很小。

遥感的定义:遥感是指利用飞机、卫星或其他飞行器等运载工具(平台)上安装的某种装置(传感器),探测目标的特征信息(电磁波的反射或发射辐射),经过传输、处理,从中提取感兴趣信息的过程遥感类型:按平台分为地面遥感、航空遥感、航天遥感、宇航遥感遥感信息特点:(1)真实性、客观性(2)探测范围大(3)资料新颖且能迅速反应动态变化(4)成图迅速(5)收集资料方便遥感系统的组成:1、目标的信息特性2、目标信息的传输3、空间信息的采集4、地面接收与预处理5、信息处理6、信息分析与应用电磁波:交互变化的电磁场在空间的传播。

(1)电磁波与电磁波谱红外划分※紫外线:波长范围为0.01~0.38um,太阳光谱中只有0.3~0.38um波长的光到达地面,对油污染敏感,但探测高度在2000m 以下。

※可见光:波长范围0.38~0.76um,人眼对可见光有敏锐的感觉,是遥感技术应用中的重要波段。

※红外线:波长范围为0.76~1000um,根据性质可分为近红外、中红外、远红外和超远红外。

※微波:波长范围为1mm~1m,穿透性好,不受云雾的影响。

红外划分:※近红外:0.76~3.0um,与可见光相似。

※中红外:3.0~6.0um,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。

※远红外:6.0~15.0um,地面常温下的辐射波长,有热感,又叫热红外。

※超远红外:15.0~1000um,多被大气吸收,遥感探测器一般无法探测。

偏振:指横波的振动矢量偏于某些方向的现象或振动方向对于传播方向的不对称性。

黑体:在任何温度下,对各种波长的电磁辐射的吸收系数等于1(100%)的物体。

※黑体辐射:黑体的热辐射称为黑体辐射。

黑体辐射定律:包括普朗克定律,玻尔兹曼定律,维恩位移定律,瑞里—金斯公式(注:基尔霍夫定律是一般物体发射定律。

)发射率概念:地物的辐射出射度(单位面积上发出的辐射总通量)W与同温度下的黑体辐射出射度 W黑的比值。

按照发射率与波长的关系,把地物分为:黑体或绝对黑体:发射率为1,常数灰体:发射率小于1,常数选择性辐射体:反射率小于1,且随波长而变化。

遥感原理与应用复习题遥感原理与应用复习题一、名词概念1. 遥感广义:泛指一切无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

狭义:是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

2. 传感器传感器是遥感技术中的核心组成部分,是收集和记录地物电磁辐射能量信息的装置,如光学摄影机、多光谱扫描仪等,是获取遥感信息的关键设备。

3. 遥感平台遥感平台是转载传感器进行探测的运载工具,如飞机、卫星、飞船等。

按其飞行高度不同可分为近地平台、航空平台和航天平台。

4. 地物反射波谱曲线地物的反射率随入射波长变化的规律称为地物反射波谱,按地物反射率与波长之间的关系绘成的曲线称为地物反射波谱曲线(横坐标为波长值,纵坐标为反射率)5. 地物发射波谱曲线地物的发射率随波长变化的规律称为地物的发射波谱。

按地物发射率与波长之间的关系绘成的曲线称为地物发射波谱曲线。

(横坐标为波长值,纵坐标为总发射)6. 大气窗口通常把通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段称为大气窗口。

7. 瑞利散射当微粒的直径比辐射波长小许多时,也叫分子散射。

8. 遥感平台遥感平台:遥感中搭载传感器的工具统称为遥感平台。

遥感平台按平台距地面的高度大体上可分为地面平台、航空平台和航天平台三类。

9. TM即专题测图仪,是在MSS基础上改进发展而成的第二代多光谱光学-机械扫描仪,采用双向扫描。

10. 空间分辨率图像的空间分辨率指像素所代表的地面范围的大小,即扫描仪的瞬间视场或地面物体能分辨最小单元,是用来表征影像分辨地面目标细节能力的指标。

通常用像元大小、像解率或视场角来表示。

11. 时间分辨率时间分辨率指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率,也称重访周期。

12. 波谱分辨率波谱分辨率指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔,也称光谱分辨率。

第一章 绪论☐ 什么是遥感?广义上:泛指一切无接触的远距离探测,实际工作中,只有电磁波探测属于遥感范畴。

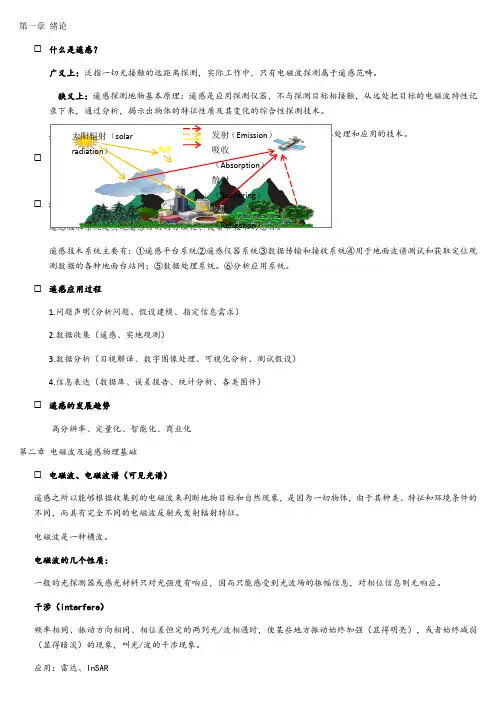

狭义上:遥感探测地物基本原理:遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

现代遥感:特指在航天平台上,利用多波段传感器,对地球进行探测、信息处理和应用的技术。

☐ 电磁波的传输过程PxYBRXQ 。

SOt0ure 。

MDGVcH2。

☐ 遥感技术系统遥感技术系统是实现遥感目的的方法论、设备和技术的总称。

MR4gQja 。

im8FEKh 。

l0lznrK 。

遥感技术系统主要有:①遥感平台系统②遥感仪器系统③数据传输和接收系统④用于地面波谱测试和获取定位观测数据的各种地面台站网;⑤数据处理系统。

⑥分析应用系统。

☐ 遥感应用过程1.问题声明(分析问题、假设建模、指定信息需求)2.数据收集(遥感、实地观测)3.数据分析(目视解译、数字图像处理、可视化分析、测试假设)4.信息表达(数据库、误差报告、统计分析、各类图件)☐ 遥感的发展趋势高分辨率、定量化、智能化、商业化第二章 电磁波及遥感物理基础☐ 电磁波、电磁波谱(可见光谱)遥感之所以能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象,是因为一切物体,由于其种类、特征和环境条件的不同,而具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特征。

电磁波是一种横波。

电磁波的几个性质:一般的光探测器或感光材料只对光强度有响应,因而只能感受到光波场的振幅信息,对相位信息则无响应。

干涉(interfere )频率相同、振动方向相同、相位差恒定的两列光/波相遇时,使某些地方振动始终加强(显得明亮),或者始终减弱(显得暗淡)的现象,叫光/波的干涉现象。

应用:雷达、InSAR太阳辐射(solarradiation ) 发射(Emission ) 吸收(Absorption ) 散射(Scattering )反射(Reflection )衍射(diffraction)光的衍射(Diffraction)指光在传播路径中,遇到障碍物或小孔(狭缝)时,偏离直线绕过障碍物继续传播的现象。

遥感原理与应用期末复习题1.广义遥感是指所有无接触的远距离探测,包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。

2.狭义遥感是一种综合性探测技术,在高空或外层空间的各种平台上,通过各种传感器获得地面电磁波辐射信息,然后通过数据传输和处理揭示地面物体的特征、性质及其变化。

3.传感器是遥感技术系统的核心,由信息收集、探测系统、信息处理和信息输出4部分组成。

4.遥感平台是装载传感器的运载工具。

5.主动遥感是指传感器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号,如雷达;被动遥感是指传感器不向目标发射电磁波,仅被动地接收目标物的自身发射和对自然辐射的反射能量,太阳是被动遥感最主要的辐射源。

多波段遥感是在可见光和红外波段间,再细分成若干窄波段,以此来探测目标。

6.遥感可以按照工作平台分类,包括地面遥感、航空遥感、航天遥感;按照探测电磁波的工作波段分类,包括可见光遥感、红外遥感、微波遥感、多波段遥感等;按照遥感应用的目的分类,包括环境遥感、农业遥感、林业遥感、地质遥感等;按照资料的记录方式分类,包括成像方式、非成像方式(如雷达辐射计等);按照传感器工作方式分类,包括主动遥感、被动遥感。

7.遥感的特点包括大面积的同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性,但也有局限性。

1.电磁波是由振源发出的电磁振荡在空气中传播。

2.电磁辐射是指电磁能量的传递过程,包括辐射、吸收、反射和透射。

3.电磁波谱是将各种电磁波在真空中的波长按其长短依次排列制成的图表。

4.地球辐射的分段特性包括可见光和近红外波段(地表以反射太阳辐射为主,地球自身热辐射可忽略不计)、中红外波段(地表以反射太阳辐射、地球自身热辐射均为被动RS辐射源)、热红外波段(以地球自身热辐射为主,地表以反射太阳辐射可忽略不计)。

这些特性的意义在于,可见光和近红外RS影像上的信息来自地物反射特性,中红外波段遥感影像上信息既有地表反射太阳辐射的信息,也有地球自身热辐射信息,热红外波段遥感影像上的信息来自地物本身的辐射特性。

遥感原理与应⽤复习资料1、给出遥感的概念,归纳遥感的特点。

1、遥感:是指应⽤探测仪器,不与探测⽬标相接触,从远处把⽬标的电磁特性记录下来,通过分析处理,揭⽰出⽬标物的特征及其变化的的综合性探测技术。

特点:1、范围⼴ 2、时效性 3、周期性 4、综合性 5、约束少 6、⼿段多、信息量⼤7、经济型。

2、叙述电磁波遥感过程。

2、电磁波遥感的过程:1、物体辐射电磁波能量(发射辐射,反射辐射)2、信息获取(获取内容图像数据实况数据姿态数据)3、信息记录与传输(机载星载实时传输⾮实时传输)4、数据处理(预处理增强变换识别分类)5、判读和应⽤(判读分析制图评价应⽤)3、叙述遥感技术发展的趋势。

遥感平台:航空-航天-多层⾯遥感传感器空间分辨率:单⼀(低)分辨率-多(⾼)分辨率-影像⾦字塔光谱分辨率:多光谱-⾼光谱(成像光谱仪)时相:单时相-多时相-任意时相(⼩卫星群)⽴体:邻轨⽴体-同轨⽴体-INSAR影像处理:光学处理-数字处理(数据压缩、影相融合)信息提取:⽬视判读-⾃动分类-专家系统影像分析:定性-定量软件:⼈机对话-视窗式-智能化、构件式、集成化总结:遥感的发展趋势是从⼀源到多源,从宏观到微观,从静态到动态,从定性到定量,从⽬视到⾃动,从单⼀到集成,从地球到星球。

4、测定地物波谱特性曲线的意义。

简述地物波谱特性测定的原理。

(提醒地物波谱包括发射波谱和反射波谱)意义:(1)根据⿊体辐射波谱曲线第⼀特性,传感器可以检测到地物的辐射能后,可概略算出物体的总辐射能量或绝对温度,这就是热红外遥感探测和识别⽬标物的机理。

(2)根据⿊体辐射波谱曲线第⼆特性,可以推算出地物所辐射的波段,根据此原理选择遥感器和确定对⽬标物进⾏热红外遥感的最佳波段。

(3)根据⿊体辐射波谱曲线第三特性,可以计算微波辐射亮度。

(4)正因为不同地物在不同波段有不同的反射率这⼀特性,物体的反射波谱特性曲线才作为判读和分类的物理基础,⼴泛地应⽤于遥感影像的分析和评价中。

遥感原理与应用大纲遥感原理与应用大纲 (1)第1章电磁波及电磁波谱 (2)§1.1 概述 (2)§1.2 物体的发射辐射 (3)§1.3地物的反射辐射 (7)第2章遥感平台及运行特点 (8)§2.1遥感平台的种类 (8)§2.2 卫星轨道及运行特点 (8)第3章遥感传感器及其成像原理 (10)§3.1扫描成像类传感器 (10)§3.2微波成像类传感器(侧视雷达) (11)第4章遥感图像数字处理的基础知识 (13)第5章遥感图像的几何处理 (14)§5.1 遥感传感器的构像方程 (14)§5.2遥感图像的几何变形 (14)§5.3 遥感图像的几何处理 (16)§5.4图像间的自动配准和数字镶嵌 (17)第6章遥感图像的辐射处理 (18)§6.1 遥感图像的辐射校正 (18)§6.2 遥感图像增强 (19)§6.3 图像平滑 (20)§6.4 图像锐化 (21)§6.6 图像融合 (22)第7章遥感图像判读 (23)§7.1 景物特征和判读标志 (23)§7.2 目视判读的一般过程和方法 (24)第8章遥感图像自动识别分类 (25)§8.1 基础知识 (25)§8.2 特征变换及特征选择 (25)§8.3 监督分类 (26)§8.4 非监督分类 (27)§8.6 分类后处理和误差分析 (29)第1章电磁波及电磁波谱§1.1 概述遥感即遥远感知,是在不直接接触的情况下,对目标或自然现象远距离探测和感知的一种技术。

1.1.1 电磁波变化的电场和磁场交替产生,以有限的速度由近及远在空间内传播的过程称为电磁波。

1.1.2 电磁波谱按照电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减顺序排列制成的图表,称为电磁波谱图。

遥感原理及应用期末复习题遥感原理与应用习题第一章电磁波及遥感物理基础名词解释:1、遥感2、遥感技术3、电磁波4、电磁波谱5、绝对黑体6、绝对白体7、灰体8、绝对温度9、辐射温度10、光谱辐射通量密度11、大气窗口12、发射率13、热惯量 14、热容量 15、光谱反射率 16、光谱反射特性曲线填空题:1、电磁波谱按频率由高到低排列主要由____ 、____ 、____ 、____ 、 ____ 、____ 、 ____ 等组成。

2、绝对黑体辐射通量密度是 ____ 和 ____ 的函数。

3、一般物体的总辐射通量密度与 ____ 和 ____ 成正比关系。

4、维恩位移定律表明绝对黑体的 ____ 乘 ____ 是常数2897.8。

当绝对黑体的温度增高时,它的辐射峰值波长向 ____ 方向移动。

5、大气层顶上太阳的辐射峰值波长为____ μm选择题:(单项或多项选择)1、绝对黑体的①反射率等于1 ②反射率等于0 ③发射率等于1 ④发射率等于0。

2、物体的总辐射功率与以下那几项成正比关系①反射率②发射率③物体温度一次方④物体温度二次方⑤物体温度三次方⑥物体温度四次方。

3、大气窗口是指①没有云的天空区域②电磁波能穿过大气层的局部天空区域③电磁波能穿过大气的电磁波谱段④没有障碍物阻挡的天空区域。

4、大气瑞利散射①与波长的一次方成正比关系②与波长的一次方成反比关系③与波长的二次方成正比关系④与波长的二次方成反比关系⑤与波长的四次方成正比关系⑥与波长的四次方成反比关系⑦与波长无关。

5、大气米氏散射①与波长的一次方成正比关系②与波长的一次方成反比关系③与波长无关。

问答题:1、电磁波谱由哪些不同特性的电磁波组成?它们有哪些不同点,又有哪些共性?2、物体辐射通量密度与哪些因素有关?常温下黑体的辐射峰值波长是多少?3、叙述沙土、植物和水的光谱反射率随波长变化的一般规律。

4、地物光谱反射率受哪些主要的因素影响?5、何为大气窗口?分析形成大气窗口的原因,并列出用于从空间对地面遥感的大气窗口的波长范围。

《遥感原理与应用》复习题一、填空题1、年,我国第一颗地球资源遥感卫星(中巴地球资源卫星)在太原卫星发射中心发射成功。

2、陆地卫星的轨道是轨道,其图像覆盖范围约为。

SPOT 卫星较之陆地卫星,其最大优势是最高空间分辨率达到。

3、热红外影像上的阴影是目标地物与背景之间辐射差异造成的,可分为和两种。

4、TM影像为专题制图仪获取的图像。

其在、、方面都比MSS图像有较大改进。

5、遥感图像解译专家系统由三大部分组成,即、、。

6、全球定位系统在3S技术中的作用突出地表现在两个方面,即和。

7、固体自扫描是用固定的探测元件,通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描的一种成像方式。

目前常用的探测元件是,它是一种用电荷量表示信号大小,用耦合方式传输信号的探测元件。

8、按照传感器的工作波段分类,遥感可以分为、、、、。

9、散射现象的实质是电磁波在传输总遇到大气微粒而产生的一种衍射现象。

这种现象只有当大气中的分子或其他威力的直径小于或相当于辐射波长时才会发生。

大气散射的三种情况是、、。

10、Landsat的轨道是同步轨道,SPOT卫星较之陆地卫星,其最大优势是最高空间分辨率达到。

二、名词解释1、多波段遥感2、维恩位移定律3、瑞利散射与米氏散射4、大气窗口5、多源信息复合6、空间分辨率与波谱分辨率7、辐射畸变与辐射校正8、平滑与锐化9、多光谱变换10、监督分类11、遥感与遥感技术系统12、动遥感与被动遥感13、磁波与电磁波谱14、直摄影与倾斜摄影15、光机扫描成像与固体自扫描成像16、空间分辨率与波谱分辨率17、辐射畸变与辐射校正18、平滑与锐化19、影像变形与几何校正20、监督分类与非监督分类三、简答题1、微波遥感的特点有哪些?2、遥感影像变形的主要原因是什么?3、遥感影像地图的主要特点是什么?4、遥感图像计算机分类中存在的主要问题是什么?5、简要回答计算机辅助遥感制图的基本过程6、遥感识别地物的原理7、感根据传感器的工作波段可分为哪几类?8、太阳辐射的光谱特性有哪些?9、美国陆地卫星MSS 的工作原理。

第一章遥感的定义广义:遥感指是在不直接接触的情况下,对目标物和自然现象远距离感知的一种探测技术。

狭义:是指在高空和外层空间的各种平台上运用各种传感器(如摄影仪、扫描仪和雷达等)获取地表的信息,通过数据的传输和处理,从而实现研究地面物体的形状、大小、位置、性质及其环境的相互关系的一门现代应用技术。

遥感特点:宏观性,综合性(覆盖范围大);多波段性;多时相性(重复探测,有利于进行动态分析)按探测电磁波的工作波段分(既是研究对象):光学遥感;热红外遥感;微波遥感研究内容:波谱特性、空间特性、时间特性,遥感信息及地学规律应用领域:资源调查方面、环境监测评价、区域分析规划、全球性宏观研究电磁波谱:将各种电磁波按其在真空中的波长长短,依次排列制成的图表。

(可见光0.4-0.76um,热红外波段:8~14µm微波:1mm~1m大气窗口:通过大气而较少被反射、吸收或散射的透射率较高的电磁辐射波段。

它是选择遥感工作波段的重要依据。

地物反射率大小的影响因素(3点):波长(μ),入射角(θ),地表颜色与粗糙程度(ε)地物反射率:地物对某一波段的反射能量与入射能量值比地物反射光谱曲线(掌握定义):根据地物反射率与波长之间的关系而绘成的曲线。

地物电磁波光谱特征的差异是遥感识别地物性质的基本原理。

遥感影像之所以出现不同的色调和灰度跟地物的波谱反射特性有关。

1)不同地物在不同波段反射率存在差异:雪、沙漠、湿地、小麦的光谱曲线2)同类地物的反射光谱具有相似性,但也有差异性。

不同植物;植物病虫害3)地物的光谱特性具有时间特性和空间特性。

✓水、植被、土壤三种地物的反射光谱曲线的绘制及其描述.❤植被的波谱特征可见光有个小的反射峰值位置在0.55um,两侧0.45um,0.67um有两个吸收带。

这是由于叶绿素对蓝光红光的吸收作用强,对绿光的反射作用强。

近红外0.7-0.8um有一个反射“陡坡”,峰值在1.1um左右。

影响植被波谱特征的主要因素❖植物类型植物生长季节病虫害影响等❤土壤的波谱特征❖自然状态下土壤表面的反射曲线呈比较平滑的特征,没有明显的反射峰和吸收谷,随着波长的增大而升高。

第一章 绪论☐ 什么是遥感?广义上:泛指一切无接触的远距离探测,实际工作中,只有电磁波探测属于遥感范畴。

狭义上:遥感探测地物基本原理:遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

现代遥感:特指在航天平台上,利用多波段传感器,对地球进行探测、信息处理和应用的技术。

☐ 电磁波的传输过程PxYBRXQ 。

SOt0ure 。

MDGVcH2。

☐ 遥感技术系统遥感技术系统是实现遥感目的的方法论、设备和技术的总称。

MR4gQja 。

im8FEKh 。

l0lznrK 。

遥感技术系统主要有:①遥感平台系统②遥感仪器系统③数据传输和接收系统④用于地面波谱测试和获取定位观测数据的各种地面台站网;⑤数据处理系统。

⑥分析应用系统。

☐ 遥感应用过程1.问题声明(分析问题、假设建模、指定信息需求)2.数据收集(遥感、实地观测)3.数据分析(目视解译、数字图像处理、可视化分析、测试假设)4.信息表达(数据库、误差报告、统计分析、各类图件)☐ 遥感的发展趋势高分辨率、定量化、智能化、商业化第二章 电磁波及遥感物理基础☐ 电磁波、电磁波谱(可见光谱)遥感之所以能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象,是因为一切物体,由于其种类、特征和环境条件的不同,而具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特征。

电磁波是一种横波。

电磁波的几个性质:一般的光探测器或感光材料只对光强度有响应,因而只能感受到光波场的振幅信息,对相位信息则无响应。

干涉(interfere )频率相同、振动方向相同、相位差恒定的两列光/波相遇时,使某些地方振动始终加强(显得明亮),或者始终减弱(显得暗淡)的现象,叫光/波的干涉现象。

应用:雷达、InSAR太阳辐射(solarradiation ) 发射(Emission ) 吸收(Absorption ) 散射(Scattering )反射(Reflection )衍射(diffraction)光的衍射(Diffraction)指光在传播路径中,遇到障碍物或小孔(狭缝)时,偏离直线绕过障碍物继续传播的现象。

偏振(polarization)横波在垂直于波的传播方向上,其振动矢量偏于某些方向的现象。

偏振在微波技术中称为“极化”,一般有四种极化方式:HH、VV、HV、VH。

应用:偏振摄影和雷达成像电磁光谱:热辐射:物体受热后由于内部原子的复杂运动而对外发射出辐射并向四周传播,这种因热引起的以电磁波的形式发射并传递能量的过程称为热辐射。

☐发射率/比辐射率(据此对辐射源进行分类)发射率(emissivity):目标物体的辐射量与该物体同温度下的黑体辐射量之比。

(光谱辐射比ε)据此对辐射源进行分类:绝对黑体、灰体、选择性辐射体、理想反射体(绝对白体)☐黑体绝对黑体:对任何波长的电磁辐射都全部吸收。

普朗克(Planck)定律斯特藩-波尔兹曼(Stefan-Boltzmann)定律:用此公式概略推算出物体的总辐射能量或绝对温度。

应用:热红外遥感。

维恩位移定律:黑体的绝对温度增高时,它的辐射峰值波长向短波方向位移。

应用:选择遥感器最佳波段特性:曲线互不相交,温度越高,所有波长上的波谱辐射通量密度也越大。

在微波波段,黑体的微波辐射亮度与温度的一次方成正比。

Radiant flux(辐射通量)、Radiant intensity(辐射强度/发光度)、Radiance(辐射亮度/辐射率)、Irradiance (辐射照度)、Radiant exitance/Radiant emittance(辐射出射度)辐射通量:单位时间内的辐射能量,也称辐射功率Φe(W)辐射强度/发光度:单位立体角的辐射能量Ie(W⋅sr−1)辐射亮度/辐射率:单位投影面积、单位立体角的辐射通量Le(W⋅sr−1⋅m−2)假定有一面源辐射,向外辐射的强度随辐射方向而不同,则在指定方向上,单位立体角内,单位投影面积上的辐射通量,即为辐射亮度。

辐射照度:入射到一个表面上的能量,也称入射通量密度Ee(W⋅m−2)辐射出射度:从一个表面上发射出的能量Me(W⋅m−2)☐辐射温度、亮度温度辐射温度:如果实际物体的总辐射出射度(包括全部波长)与某一温度绝对黑体的总辐射出射度相等,则黑体的温度称为该物体的辐射温度,或等效黑体温度。

由于一般物体都不是黑体,其发射率总是小于1的正数,故物体的辐射温度总是小于物体的实际温度,物体的发射率越小,其实际温度与辐射温度的偏离就越大。

亮度温度:若实际物体在某一波长下的光辐射度(即光谱辐射亮度)与绝对黑体在同一波长下的光谱辐射度相等,则黑体的温度被称为实际物体在该波长下的亮度温度。

简称亮温,可以通过反解普朗克公式获得。

辐射温度与亮度温度的区别:辐射温度:所有波长的表征温度。

亮度温度:特定波长的表征温度。

在微波遥感中常用亮度温度,而在红外遥感中较多的用到辐射温度。

☐太阳辐射光谱的特点1.太阳光谱是连续的;大气上界的辐射特性与黑体基本一致。

2.紫外到中红外波段区间能量集中、稳定;遥感主要利用可见光、红外波段等稳定辐射,太阳活动对其没有太大的影响。

3.海平面处的太阳辐射照度分布曲线与大气层外的曲线有很大不同,这主要是地球大气层对太阳辐射的吸收和散射造成的。

☐大气对太阳辐射的影响主要有哪些?瑞利散射:主要由大气中的原子和分子,如N2,CO2,O3和O2分子等引起的。

米氏散射:主要由大气中的微粒,如烟、尘埃、小水滴及气溶胶等引起。

无选择性散射:散射强度与波长无关,即对发生无选择性散射的波段,任何波长的散射强度都相同。

由于云雾中水滴直径比可见光波长大很多,所以无论从哪个角度看,云都是白色的。

☐大气对太阳辐射的散射影响自然现象:瑞利散射强度与波长的四次方成反比,因此,波长更短的紫光、蓝光比波长更长的黄光尤其是红光散射更强。

结果,使天空呈淡蓝色。

实际上是所有可见光经过散射混合的结果,主要是蓝光和绿光。

当我们凝视太阳的时候,没有发生散射的波长较长的红光和黄光直接可见,因此,太阳呈微黄色。

☐程辐射大气程辐射:从高空对地面进行探测的传感器,入射进来的除了有地表反射光和地表热辐射的光以外,还包含有在传感器视场内的大气的散射光。

这种大气散射光称为大气程辐射。

由气体分子和气溶胶的散射光组成的,它们的光谱特性反映了大气的状态。

☐大气窗口0.30~1.15μm大气窗口:这个窗口包括全部可见光波段、部分紫外波段和部分近红外波段,是遥感技术应用最主要的窗口之一。

1.3~2.5μm近红外窗口。

3.5~5.0μm中红外窗口。

8~14μm热红外窗口:透射率为80%左右,属于地物的发射波谱。

1.0mm~1m微波窗口。

☐地物的三种反射类型镜面反射(Specular reflection):当入射能量全部或几乎全部按相反方向反射,且反射角等于入射角,称为镜面反射漫反射(Diffuse reflection):当入射能量在所有方向均匀反射,即入射能量以入射点为中心,在整个半球空间内向四周各向同性的反射能量的现象,称为漫反射。

朗伯体:一个完全的漫射体称为朗伯体(Lambertian)。

从任何角度观察朗伯体表面,其辐射亮度都相同。

判断:若表面相对于入射波长是粗糙的,即当入射波长比地表高度小或比地表组成物质粒度小时,则表面发生漫反射方向反射(Directional reflection):反射具有明显的方向性,即方向反射。

镜面反射可认为是方向反射的一个特例。

☐植被、水、土壤的光谱特性(会画、会描述)植被光谱特性1.蓝、红波段为吸收带2.绿波段为弱反射带3.近红外波段有强反射带,但含水量造成反射吸收植被光谱特征:可见光波段(0.4~0.76μm):0.55μm(绿光)处有一个小的反射峰;两侧0.45μm(蓝)和0.67μm(红)则有两个吸收带。

这一特征是由于叶绿素对蓝光和红光的吸收作用强,而对绿光的反射作用强造成的。

近红外波段(0.7~0.8μm ):有一反射“陡坡”,至1.1μm 附近有一峰值,形成植被独有的特征。

这是由于植被叶细胞结构的影响,除了吸收和透射的部分而形成的高反射率。

中红外波段(1.3~2.5μm ):受绿色植被含水量的影响,吸收率大增,反射率下降,特别以1.45μm 、1.95μm 和2.7μm 为中心形成水的吸收谷。

水体光谱特性:蓝、绿波段为反射带近、中红外波段为完全吸收带水体的反射主要在蓝、绿波段,其它波段的吸收都很强,特别到了近红外波段,吸收就更强。

因此,在遥感影像上,特别是近红外影像上,水体呈黑色。

但当水体中含有其它物质时,反射光谱曲线会发生变化。

水中含泥沙时,由于泥沙的散射,可见光波段反射率会增加,峰值出现在黄红区。

水中含叶绿素时,近红外波段明显抬升。

土壤光谱特性:自然状态下,土壤表面的反射率没有明显的峰值和谷值。

通常,土质越细,反射率越高;有机质、含水量越高,反射率越低;此外,土壤类型和肥力也会对反射率产生影响。

由于土壤反射光谱曲线呈比较平滑的特征,所以在遥感影像的不同光谱波段上,土壤的亮度区别不明显。

第三章 遥感平台及运行特点☐ 遥感平台的分类(按高度、应用分)m m km km km km km km km 500km km k ⎧⎪⎨⎪⎩⎧⎧⎨⎪⎩⎪⎪⎧⎨⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩⎩⎧⎪⎧⎨⎨⎪⎩⎩:::高塔(<300)地面遥感车船(<30)观测架(几米)漂浮气球(<50)气球系留气球(<5)航空遥感高空飞机(>15)飞机中空飞机(915)低空飞机(<9)地球同步卫星(36000)轨道卫星长寿命(5001000)太阳同步卫星短寿命(150)航天遥感载人飞船(<500)航天飞机(<300m km ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩:)探空火箭(100650)☐ Landsat 、 SPOT 、 CBERS 、MODIS 系列卫星(轨道类型、回访周期、传感器、相幅大小、波段数、分辨率、系列星发射历史)ErJfxjD 。

7xX2NeK 。

Pnl71zp 。

☐ 陆地卫星的轨道特点☐ 常见的米/亚米级卫星及其空间分辨率第四章遥感传感器及其成像原理☐主动遥感、被动遥感主动遥感:先由探测器向目标物发射电磁波,然后接收目标物的回射。

被动遥感:不由探测器向目标物发射电磁波,只接收目标物的自身发射和对天然辐射源的反射能量。

☐掸扫式(Whiskbroom)、推扫式(Pushbroom scanner)成像各自的特点掸扫式成像的主要特点:空间扫描通过扫描镜摆动在物方完成,总视场角大、像元配准好、光谱覆盖范围宽(可从可见光到热红外波段)。

多用于航空遥感,其原因是飞行速度足够慢。

对像元摄像时间短,进一步提高光谱分辨率和辐射灵敏度就比较困难。

推扫式特点是:空间扫描由器件的固体扫描完成,像元的摄像时间长,这样系统的灵敏度和空间分辨率均可以得到提高;在可见光波段,由于CCD元件材料技术成熟,集成度高,光谱分辨率可以提高到1-2nm量级。