左松涛 新式学堂与民间私塾的博弈

- 格式:doc

- 大小:27.21 KB

- 文档页数:18

[原创]辛亥革命100周年:关于中华民国初年历史的几点见解【猫眼看人】关于中华民国初年历史的几点见解刘松萝今年是辛亥革命95周年。

将近100年过去了,辛亥革命的理想和目标仍然是21世纪中国人的宝贵财富。

网友东篱小居先生在10月10日贴出了《对辛亥革命的反思》,提出了宝贵的见解。

这里,我也想与东篱和诸位网友做一些探讨。

首先我要说,SJ学堂是一个名副其实的学堂。

网友kimcom所写的《思考的人,还是书呆子?这是个问题》启发我写出了《学者论:也谈思考的人,还是书呆子?》,现在又受到了东篱的启发。

一、辛亥革命的必然性1895年,中国在甲午战争中惨败。

面对空前的社会和民族危机,18省在京举人联名上书,要求变法。

1898年6月,光绪皇帝采纳康有为等人的见解,决定变法。

同年9月,慈禧太后镇压了变法运动。

戊戌变法的失败,固然有革新阵营的失误,但慈禧的守旧和专权无疑是更加重要的原因。

慈禧虽然还政于皇帝,却仍然不愿放弃权力。

为报复西方列强支持光绪,慈禧利用义和团攻击外国公使馆和教堂,并且向列强宣战。

八国联军入侵北京之后,她与光绪皇帝仓皇逃往西安。

就这样,晚清不仅专制,而且违背祖制,由太后代替皇帝执掌权力,可谓名不正言不顺。

面对外国入侵,朝廷的尊严荡然无存。

再加上拒绝变革,失去了新派知识分子的支持。

不仅如此,虽然现在的精英们缅怀满清王朝的王道乐土,满清的民族压迫性质是无法回避的。

满洲贵族力量的衰落,以及西方传入现代民族概念和自由平等思想,造成了汉民族意识的高涨。

晚清违背世界潮流,也不符合专制的规范;失去了汉人的民心,又败坏了满洲的规矩。

因此,庚子之变之后,满清王朝的灭亡已经是时间的问题。

慈禧返回北京之后,宣布了大规模的改革措施,包括预备立宪。

但是,历史的变迁不以一家和一人的意志为转移。

改革不是儿戏,急躁固然不可以,拖延也是不行的。

等到老佛爷想通了,想明白了,一切都太晚了。

正像有人说过的:杀死了谭嗣同等人,再也没有人去上书了。

浅析中国乡村社会的“洋学” 与“私塾” 之争一、引言20 世纪前半叶,中国的教育人类学研究与欧美比肩发展,以少数民族教育、边疆教育、乡村建设与农村教育改革实践为主要内容,并形成了自身的特色。

廖泰初于1936 年所著《动变中的中国农村教育山东省汶上县教育研究》就是这一阶段中国教育人类学研究的经典著作之一[。

廖泰初(1910-2000 年),祖籍广东高要县。

1928 年夏,他以优异成绩被保送到燕京大学教育系学习。

1932 年在燕京大学本科毕业后,继续攻读硕士学位。

1935 年,廖泰初以论文定县平民教育促进会工作评论获得燕京大学、美国纽约大学硕士学位。

1935 年10 月,廖泰初在山东汶上县担任视学员,并开展乡村教育调查研究,1936 年1 月,廖泰初结束了山东社会调研工作之后,回到燕京大学,并在教育系任教。

1937 年,燕京、协和、清华、南开、金陵等5 所大学及山东省政府与中华平民教育促进会得到罗氏基金会100 万美元之资助,设立华北农村建设协进会,促进政建教合一之推行。

从1935 年开始,燕京大学社会学系张鸿钧担任汶上县县长一职,廖泰初则在汶上县担任视学员。

为寻求改进普及我国农村教育的具体措施,在张鸿钧支持下,他以视学员的身份深入到汶上县的各个村庄,了解实际情况,开展社会调查。

这部著作即是廖泰初于1935 年10 月至1936 年 1 月在山东省汶上县,走访了200 多个村庄,参观了150 多个私塾的当地农村教育调查的成果,亦是反映当时乡村教育发展的重要史料。

20 世纪30 年代,在半殖民地半封建社会的中国,面对沧桑巨变之下处于十字路口彷徨无助的中国教育,廖泰初发出了这样的质问:中国的教育到底应该走哪条路? 在本书中,作者从人类学的理论与视角出发,为我们呈现出了汶上县私塾和洋学对立发展的状况,并鲜明地指出,文化冲突是以西洋文化为背景的洋学在中国发展举步维艰的根本原因。

二、洋学与私塾的对立汶上县是山东省西南部的一个县,在济宁北部约九十公里的光景是典型的华北农村。

汪荣祖,1940年3月7日在上海出生,祖籍皖南。

1961年于台湾大学历史系毕业,1971年获西雅图华盛顿大学博士学位,师从萧公权先生。

汪教授勤于著作,至今已出版中英文专著几十种,代表作有《晚清变法思想论丛》《康章合论》《史传通说》《走向世界的挫折:郭嵩焘与道咸同光时代》《史学九章》《诗情史意》等。

纪欣(以下简称“纪”):您是中国近代思想史和中西史学史专家,又能吟诗、善古文,请问您是怎么养成这么多本事的?在您的治学过程中有哪些人对您产生了重大影响?汪荣祖(以下简称“汪”):我不敢自称专家,也许对文史有比较广泛的兴趣。

兴趣来自一些体制外的机缘,就是学到一些在学校里学不到的东西。

1949年来了许多安徽老乡,他们常来我家聊天,其中有一位吴博全先生,他是前清翰林许承尧的弟子,旧诗做得很好。

我跟他学到一些做旧诗的窍门,有时也学他吟诵。

近年叶嘉莹教授很重视吟诵的重要,觉得此一宝贵的传统不应消失。

她九十岁生日时,我正好在南开大学访问,寿宴时她鼓励大家吟诵。

我吟诵了吴老师教我的郭登《送岳季方还京》,叶先生听后说“很有古风”,才知道吴老师的吟诵有谱。

之后又与叶先生同在南开的一场慕课上吟诵旧诗词。

吟诵时想起吴老师,他曾送我一本赵松雪的帖,并题诗相赠:“新安书道本堂皇,两百年前有二汪。

荣祖谊承先世业,便当勤研十三行。

”我很惭愧,没把书法练好。

吴老师启蒙之后,读大学时,遇到痛恨新文化运动摧残传统的徐子明先生,他在系里很受排挤,很少学生选他的课,我选读他的西洋中古史,大教室只有我一个学生,但一师一生一年没缺一堂课。

之后他不再教西洋史,以救世的心情改教古文,他家学渊源,能以古韵朗读《诗经》,我听他讲解《左传》《战国策》《世说新语》等书,不放过一个字,令我获益良多。

出国留学后,又遇到“寄踪万里”的萧公权先生,哈佛杨联陞教授称萧先生为“海外中国学者第一人”,我有机缘入其门,何等幸运。

自1980年后,又有幸认识钱锺书先生,承其不弃,得到他的教诲与指点。

清末民初劝学所改良私塾活动述评作者:贺军妙来源:《历史教学·高校版》2007年第09期[关键词]劝学所,私塾,改良[中图分类号]K25 [文献标识码]A [文章编号]0457—6241(2007)09—0086—03清末民初,由于教育发展现实的局限,形成了新式学堂与旧式私塾并存的二元教育模式。

目前,史学界虽有文章关注私塾改良,但迄今鲜有人关注劝学所,更遑论劝学所对旧式私塾的改良。

本文着力对劝学所改良私塾的职责、方式以及作用作一考察,求抛砖引玉之效,以就教于方家。

一劝学所由严修于1905年在直隶首创,后推广全国,正式成为县级教育行政机关。

劝学所应新式教育的发展而设,有对于新式教育的劝学、兴学之责。

学部《强迫教育章程》要求各省广设劝学所,并严令:“以学堂之多寡,立劝学员之功过。

”劝学所的建立,促进了近代新式教育的迅速发展。

然而,新式学堂的发展远不能满足儿童的入学需要。

时人1906年曾作如下推算:当时中国人口“就四百兆计算,成人与儿童为百与七之比例,则全国应有儿童28000万人,即应有能容百人之小学28万所”。

1907年,全国实际统计数字为33605所,与1年前的预算数28万所相比,仅占预算数的12%;入学儿童仅占适龄儿童的3.19%。

上述预算是以每所学堂100人计的,事实上,当时“每校平均不及30人”,30与100的数字悬殊又使12%的比例再打折扣。

据实际统计,1912年全国儿童平均入学率仅为1%。

政府普及教育的宗旨与教育现状的巨大差距,使得劝学所劝学、兴学的效果大为缩水,面临的局势任重而道远。

劝学所主导的新式教育因经费、师资的缺乏使得很多学堂名不副实:“初等小学,其科程完备,常款丰裕,学生达34人以上者,十无一二;校舍合宜、管理合方法,教授有兴味者,百无一二。

”但私塾的发展却有增长的趋势,据直隶提学司的调查,“各府州县官私两等小学虽以设立,而与私塾比较尚不敌其十分之一”。

“细察各处学堂之状/况,则着着退步,大有一落千丈之势”,“私塾之增多”是一个非常重要的原因。

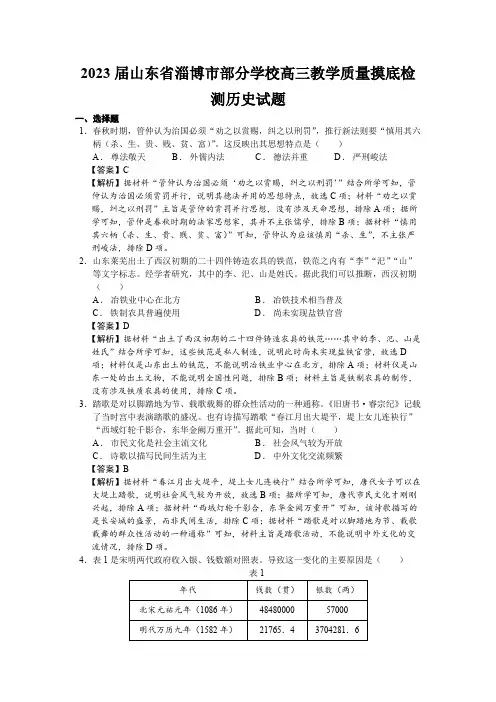

2023届山东省淄博市部分学校高三教学质量摸底检测历史试题一、选择题1.春秋时期,管仲认为治国必须“劝之以赏赐,纠之以刑罚”,推行新法则要“慎用其六柄(杀、生、贵、贱、贫、富)”。

这反映出其思想特点是()A.尊法敬天B.外儒内法C.德法并重D.严刑峻法【答案】C【解析】据材料“管仲认为治国必须‘劝之以赏赐,纠之以刑罚’”结合所学可知,管仲认为治国必须赏罚并行,说明其德法并用的思想特点,故选C项;材料“劝之以赏赐,纠之以刑罚”主旨是管仲的赏罚并行思想,没有涉及天命思想,排除A项;据所学可知,管仲是春秋时期的法家思想家,其并不主张儒学,排除B项;据材料“慎用其六柄(杀、生、贵、贱、贫、富)”可知,管仲认为应该慎用“杀、生”,不主张严刑峻法,排除D项。

2.山东莱芜出土了西汉初期的二十四件铸造农具的铁范,铁范之内有“李”“汜”“山”等文字标志。

经学者研究,其中的李、汜、山是姓氏。

据此我们可以推断,西汉初期()A.冶铁业中心在北方B.冶铁技术相当普及C.铁制农具普遍使用D.尚未实现盐铁官营【答案】D【解析】据材料“出土了西汉初期的二十四件铸造农具的铁范……其中的李、汜、山是姓氏”结合所学可知,这些铁范是私人制造,说明此时尚未实现盐铁官营,故选D 项;材料仅是山东出土的铁范,不能说明冶铁业中心在北方,排除A项;材料仅是山东一处的出土文物,不能说明全国性问题,排除B项;材料主旨是铁制农具的制作,没有涉及铁质农具的使用,排除C项。

3.踏歌是对以脚踏地为节、载歌载舞的群众性活动的一种通称。

《旧唐书·睿宗纪》记载了当时宫中表演踏歌的盛况。

也有诗描写踏歌“春江月出大堤平,堤上女儿连袂行”“西域灯轮千影合,东华金阙万重开”。

据此可知,当时()A.市民文化是社会主流文化B.社会风气较为开放C.诗歌以描写民间生活为主D.中外文化交流频繁【答案】B【解析】据材料“春江月出大堤平,堤上女儿连袂行”结合所学可知,唐代女子可以在大堤上踏歌,说明社会风气较为开放,故选B项;据所学可知,唐代市民文化才刚刚兴起,排除A项;据材料“西域灯轮千影合,东华金阙万重开”可知,该诗歌描写的是长安城的盛景,而非民间生活,排除C项;据材料“踏歌是对以脚踏地为节、载歌载舞的群众性活动的一种通称”可知,材料主旨是踏歌活动,不能说明中外文化的交流情况,排除D项。

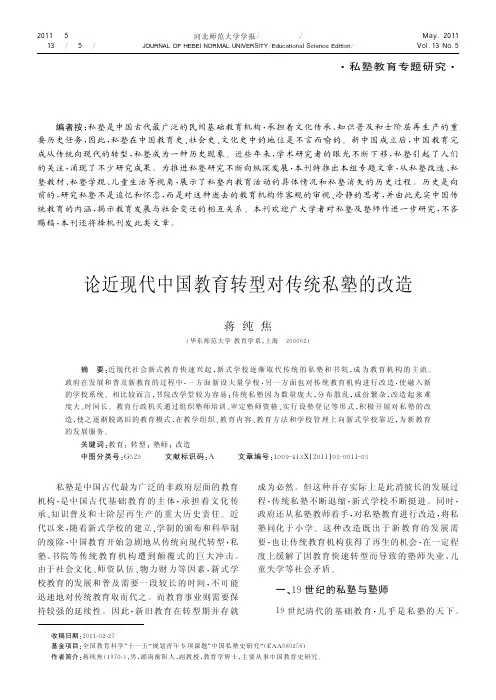

2011年5月第13卷/第5期/河北师范大学学报/教育科学版/JOURNAL OF HEBEI NORMAL UNIVERSITY/Educational Science Edition/May.2011Vol.13No.5收稿日期:2011-02-27基金项目:全国教育科学“十一五”规划青年专项课题“中国私塾史研究”(EAA080256)作者简介:蒋纯焦(1970-),男,湖南衡阳人,副教授,教育学博士,主要从事中国教育史研究。

·私塾教育专题研究·编者按:私塾是中国古代最广泛的民间基础教育机构,承担着文化传承、知识普及和士阶层再生产的重要历史任务,因此,私塾在中国教育史、社会史、文化史中的地位是不言而喻的。

新中国成立后,中国教育完成从传统向现代的转型,私塾成为一种历史现象。

近些年来,学术研究者的眼光不断下移,私塾引起了人们的关注,涌现了不少研究成果。

为推进私塾研究不断向纵深发展,本刊特推出本组专题文章,从私塾改造、私塾教材、私塾学规、儿童生活等视角,展示了私塾内教育活动的具体情况和私塾消失的历史过程。

历史是向前的,研究私塾不是追忆和怀恋,而是对这种逝去的教育机构作客观的审视、冷静的思考,并由此充实中国传统教育的内涵,揭示教育发展与社会变迁的相互关系。

本刊欢迎广大学者对私塾及塾师作进一步研究,不吝赐稿,本刊还将择机刊发此类文章。

论近现代中国教育转型对传统私塾的改造蒋纯焦(华东师范大学教育学系,上海 200062)摘 要:近现代社会新式教育快速兴起,新式学校逐渐取代传统的私塾和书院,成为教育机构的主流。

政府在发展和普及新教育的过程中,一方面新设大量学校,另一方面也对传统教育机构进行改造,使融入新的学校系统。

相比较而言,书院改学堂较为容易;传统私塾因为数量庞大,分布散乱,成份繁杂,改造起来难度大、时间长。

教育行政机关通过组织塾师培训、审定塾师资格、实行设塾登记等形式,积极开展对私塾的改造,使之逐渐脱离旧的教育模式,在教学组织、教育内容、教育方法和学校管理上向新式学校靠近,为新教育的发展服务。

收稿日期:2008-04-28作者简介:刘白杨(1983-),女,江西永新人,江西公安专科学校马列部教师,主要研究中国近现代史、历史文献学。

清末民国时期私塾对义务教育的作用分析刘白杨(江西公安专科学校马列部,江西南昌 330012)摘要:1904年,/癸卯学制0的公布标志着中国近代义务教育的发轫。

但义务教育体制未能在短期内造成,传统私塾教育形式也未即刻退出历史舞台,近代教育呈现新旧并存的二元格局。

私塾对义务教育产生了两个方面的作用:其一,辅助和补充作用。

在新式小学堂没有得到普及时,私塾继续扮演了它普及蒙学的重要角色;在新式小学堂无法满足基础教育需求时,经过改良的私塾对义务教育形成有益补充。

其二,阻碍作用。

私塾的大量存在,阻碍了义务教育在乡村的普及;私塾改良往往流于口号,无益于义务教育的全面落实。

私塾和学堂并存互动的历史,有助于反思和推进当前的基础教育改革。

关键词:清末民国时期;私塾;义务教育中图分类号:G773 文献标识码:A 文章编号:1000-579(2008)05-0115-06On the Roles of the O ld -style Private School to the CompulsoryEducation at the Beginning of the 20th CenturyLI U Ba-i yang(Department of Marxist-Leninis t Theories Jiangxi People .s Police College,Nanchang,Ji angxi 330012,China)Abstract :In 1904,the announcement of /Guimao Syste m 0marked the C hina .s modern compulsory edu -cation.However,the compulsory education system failed to establish in the short term,the traditional formof the private school education did not immediately withdra w from the sta ge of history,modern educationshows the dual structure.The private school for compulsory education played a role in two aspects:first,supporting and complementary role.When the new-style primary school was not universal,the old-style private school continued to play the important role of making the primary school education universal;when the ne w-style primary school can not meet the demand for basic education,the old-style privateschool made a supplement for compulsory education;second,the role of obstacles.There are a lot of theprivate schools,which hampered compulsory education universal in the rural areas;the improvement of theold-style private school tended to be in the form of slogans,which was not helpful for the realization ofthe compulsory education.Key words :at the beginning of the 20th century;old-style private schools;compulsory education近代私塾和义务教育史是近年来学术界一个非常热门的研究课题。

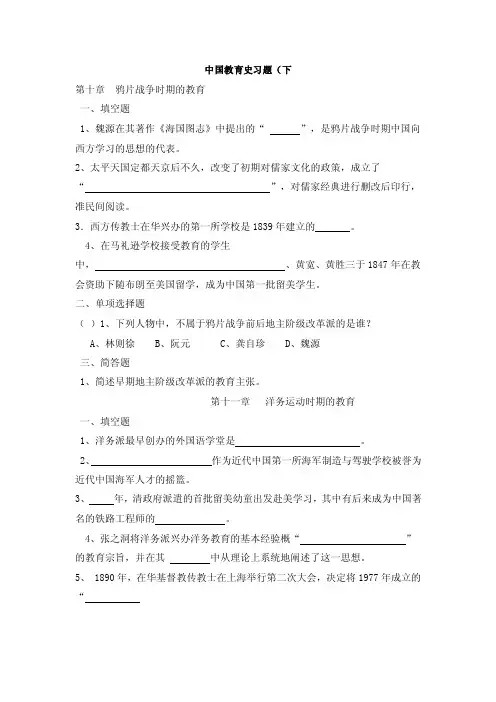

中国教育史习题(下第十章鸦片战争时期的教育一、填空题1、魏源在其著作《海国图志》中提出的“”,是鸦片战争时期中国向西方学习的思想的代表。

2、太平天国定都天京后不久,改变了初期对儒家文化的政策,成立了“”,对儒家经典进行删改后印行,准民间阅读。

3.西方传教士在华兴办的第一所学校是1839年建立的。

4、在马礼逊学校接受教育的学生中,、黄宽、黄胜三于1847年在教会资助下随布朗至美国留学,成为中国第一批留美学生。

二、单项选择题()1、下列人物中,不属于鸦片战争前后地主阶级改革派的是谁?A、林则徐B、阮元C、龚自珍D、魏源三、简答题1、简述早期地主阶级改革派的教育主张。

第十一章洋务运动时期的教育一、填空题1、洋务派最早创办的外国语学堂是。

2、作为近代中国第一所海军制造与驾驶学校被誉为近代中国海军人才的摇篮。

3、年,清政府派遣的首批留美幼童出发赴美学习,其中有后来成为中国著名的铁路工程师的。

4、张之洞将洋务派兴办洋务教育的基本经验概“”的教育宗旨,并在其中从理论上系统地阐述了这一思想。

5、 1890年,在华基督教传教士在上海举行第二次大会,决定将1977年成立的“”改组为“”。

二、判断题()1、中国最早创办的的新式学堂是福建船政学堂。

()2、“中学为体、西学为用”的教育宗旨是维新运动时期提出的。

三、名词解释题1、京师同文馆:四、简答题1、洋务派办的新式学校有什么主要特点?2、张之洞“中学为体,西学为用”的教育思想中,“中学”、“西学”分别指什么?其实质是什么?五、论述题1、评述张之洞"中学为体,西学为用"的教育思想。

第十二章维新运动到清末新政时期的教育一、填空题1、是康有为在广州的讲学之所,他在此酝酿、研究、宣传维新理论,造就了一大批维新人才。

2、是1897年在长沙创办的维新学校,聘梁启超为中文总教习,对推动维新运动在湖南的开展起到了重要作用。

3、梁启超提出的“”,即普遍提高民众素质。

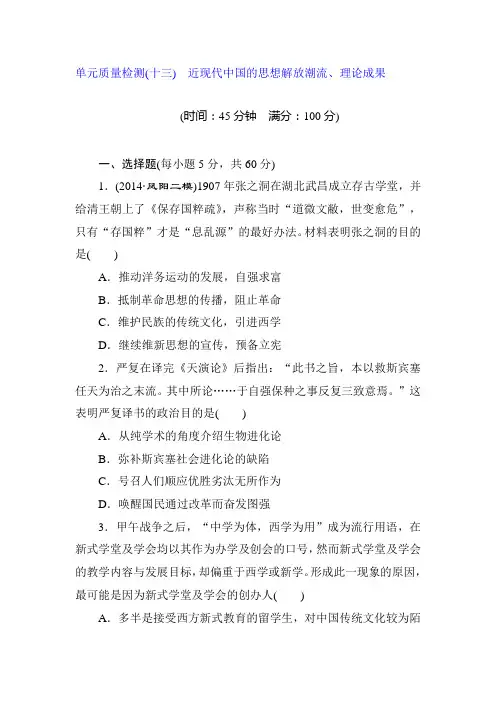

单元质量检测(十三)近现代中国的思想解放潮流、理论成果(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(每小题5分,共60分)1.(2014·凤阳二模)1907年张之洞在湖北武昌成立存古学堂,并给清王朝上了《保存国粹疏》,声称当时“道微文敝,世变愈危”,只有“存国粹”才是“息乱源”的最好办法。

材料表明张之洞的目的是()A.推动洋务运动的发展,自强求富B.抵制革命思想的传播,阻止革命C.维护民族的传统文化,引进西学D.继续维新思想的宣传,预备立宪2.严复在译完《天演论》后指出:“此书之旨,本以救斯宾塞任天为治之末流。

其中所论……于自强保种之事反复三致意焉。

”这表明严复译书的政治目的是()A.从纯学术的角度介绍生物进化论B.弥补斯宾塞社会进化论的缺陷C.号召人们顺应优胜劣汰无所作为D.唤醒国民通过改革而奋发图强3.甲午战争之后,“中学为体,西学为用”成为流行用语,在新式学堂及学会均以其作为办学及创会的口号,然而新式学堂及学会的教学内容与发展目标,却偏重于西学或新学。

形成此一现象的原因,最可能是因为新式学堂及学会的创办人()A.多半是接受西方新式教育的留学生,对中国传统文化较为陌生B.多对中国传统文化抱持否定的态度,认为它会阻碍西学的发展C.多为外国人士或在华传教士,自然会偏重于西学或新学的引介D.多以“中学为体”作为对付保守势力攻击学堂及学会的挡箭牌4.(2014·寿县调研)“它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因主其事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。

结果是‘东一块西一块的进步’,零零碎碎的。

是零买的,不是批发的。

”材料中的“它”是指()A.洋务运动B.维新变法运动C.义和团运动D.新文化运动5.杨宁一在《历史学习新视野新知识》中提出:“1895年甲午战争失败,民族危机迫在眉睫。

朝野士大夫不得不放弃洋务制器兴国的迷梦,开始了更深层次的思考。

”这次“思考”的“层次”变化是()A.从技术到器物B.从制度到思想C.从制度到文化D.从器物到制度6.由于保守拒变的自缚式心理定势,构成强大的社会压力,也钳制着先进知识分子的变革探索,致使他们处于两难的选择:既要适应时代,又要因循传统;既要适应世界潮流,又要顾及中国社会。

参考文献:[1]清实录.太宗文皇帝实录[M].北京:中华书局,1986.[2]清实录.圣祖仁皇帝实录[M].北京:中华书局,1986.[3]清初内国史院满文档案译编(下)[M].北京:光明日报出版社,1989.[4]清宣统政纪实录[M].北京:华联出版社.1964.作者简介:孟祥龙(1988—),男,汉族,河北乐亭人,单位为黑龙江大学,研究方向为明清史。

(责任编辑:御夫)清末新政时期四川学堂公款私吞问题——以南部县为例李 玲摘要:清末新政是晚清为挽救王朝危机的一次重要经济和政治体制改革,而学堂改革是最为重要的一个方面,其在教育方面的改革措施对中国教育现代化起了很大推动作用。

从《清代四川南部县衙门档案》可以看出,公费私吞问题是学堂改革的最大弊端,之所以屡禁不止,一是国内环境动荡;二是地方绅民对新式教育有不同看法;三是款项筹措人与管收或经管人分开;四是对公费私吞处置较轻;五是关系网盘根错结。

关键词:教育改革;学堂;公款私吞;南部档案中图分类号:K252 文献标识码:A 文章编号:CN61-1487-(2019)18-0131-03前言清末新政,是推进中国现代化的重要改革措施,尤其是在教育方面的改革,为教育的近代化奠定了基础,也为近代学堂的兴起提供了良好的环境土壤。

因此,研究近代学堂的具体开办、运作与设施对研究清末新政的教育改革具有重要意义。

而且在这场改革中,县及县以下地方乡镇处于一个较为被忽略的地位,所以研究县及县以下地方乡镇的新式学堂具体开设与实施对研究清末新政的教育改革可以增添新的看法与思路。

由于《清代四川南部县衙门档案》是我国目前保存最完整、最系统的清代的县级地方档案。

因此,拟选择从《清代四川南部县衙门档案》出发,试论清末新政时期南部县学堂公款私吞及私吞造成的影响。

上个世纪,一部分学者研究了晚清教育改革政策与措施,如关晓红的《晚清学部研究》[1],主要是从中央机构学部政策出发,论述教育经费的筹措等等,见解深透,分析全面,史料扎实,论述周祥,但是并没有对各地方具体论述,一小部分学者立足于地方各省,从地方讨论教育改革,如苏云峰的著作《张之洞与湖北教育改革》[2],关注点在湖北地方省级学堂,没有对州、厅、县有更进一步的探讨。

2021-2023北京重点校高二(下)期末历史汇编辛亥革命与中华民国的建立章节综合一、单选题1.(2023北京东城高二下期末)1903年,章炳麟为邹容的《革命军》作序,提出“吾观洪氏(洪秀全)之举义师……然则洪氏之败,不尽由计划失所,正以空言足与为难耳”,该书“为义师先声,庶几民无异志,而材士亦知所返乎(回归正途)”,认为革命“不仅驱除异族而已,虽政教、学术、礼俗、材性,犹有当革者焉”。

这表明章炳麟()①阐释了民主共和制的理论①肯定了太平天国革命纲领①认为舆论宣传是革命事业的重要组成部分①认识到社会变革需要进行广泛的文化更新A.①①B.①①C.①①D.①①2.(2023北京海淀高二下期末)在中国近代史上,猛烈地抨击封建思想、使科学和民主成为中华文化追求的价值目标的历史事件是()A.洋务运动B.维新变法运动C.辛亥革命D.新文化运动3.(2022下·北京西城·高二统考期末)张謇在《国家博物院图书馆规划条议》中指出:“自金元都燕,迄于明清,所谓三海三殿三所者,或沿旧制,或扩新规,宫苑森严,私于皇室,今国体变更,势须开放……非改为博物苑图书馆不可。

”他提出此条议应在()A.1898年B.1905年C.1913年D.1933年4.(2021北京东城高二下期末)据张謇记载“民国政府厉行保护奖励之策,公布商业注册条例、公司注册条例,凡公司、商店、工厂自注册者,均妥为保护,许各专利。

一时工商界踊跃欢庆,咸谓振兴实业在此一举,不几年而大公司大工厂接踵而起。

”民国政府的措施使得A.经济发展未受军阀割据影响B.新的商业经营方式出现C.抵制日货运动取得巨大成功D.民族工业得到迅猛发展5.(2021北京东城高二下期末)鸦片战争后,中国面临“数千年未有之大变局”,各阶层人民为挽救危局进行了不懈地探索。

下列是探索的相关主张,按其时间顺序排序正确的是①“立行宪法,大开国会……则中国之治强,可计日待也”①“有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使”①“是书何以作?……为师夷之长技以制夷而作”①“只有这两位先生(德先生和赛先生)可以救治中国政治上……一切的黑暗”A.①①①①B.①①①①C.①①①①D.①①①①(2)材料二是1917年蒋梦麟从美国留学归国后记述的见闻,请以社会变迁为主题解读材料。

作者: 左松涛[1]

作者机构: [1]武汉大学历史学院,武汉430072

出版物刊名: 中山大学学报:社会科学版

页码: 69-82页

主题词: 私塾;近代新词;旧有学塾;二元对立;知识与制度体系转型

摘要:今人习称“私塾”一词,原本在中国古典文献极少出现。

直至1905年科举停废前后,出于称谓排除在西式新学堂系统之外本土学塾的需要,新知识精英才普遍使用这一新词,且不为一般民众熟悉。

用“私塾”这样的后起概念,来指称清代乃至历代所有各类型的学塾,捉襟见肘,漏洞百出。

更应注意的是,“私塾”用语背后,蕴含有近代中西学战之后所形成的知识权力关系。

由于趋新尊西的知识立场,“私塾”常带贬义,暗指为教学内容和教学形式的守旧落伍。

但以新/旧、传统/现代、正规/非正规、文明/野蛮等二元对立方式叙述近代教育历史,不仅扭曲事实,对既往教育制度产生认识偏弊,亦遮蔽过去教育中诸多可为当下借鉴、继承之特性。

这就提示,在追寻史实真相的道路上,学者应对可能会产生知识陷阱的近代新词予以特别警惕。

清末的私塾改良及其成效

贾国静

【期刊名称】《安徽史学》

【年(卷),期】2006(000)004

【摘要】清末,新式学堂虽然有了较快的发展,但仍难以承担起初等教育的重任,由此教育领域里出现了先由民间倡导后由官方推行的一场私塾改良运动.这场运动大致分为调查劝导、召开观摩会设立研究所、甄别改造塾师、认定四个步骤.由于缺乏强有力的中央政府的领导,来自塾师的抵抗以及私塾根深蒂固的社会地位等因素的制约,这场改良运动显得雷声大、雨点小而收效甚微.这表明,传统教育向现代教育的特型必然要经历一个艰难曲折的过程.

【总页数】5页(P60-64)

【作者】贾国静

【作者单位】中国人民大学,清史研究所,北京,100872

【正文语种】中文

【中图分类】K2

【相关文献】

1.清末东北地区私塾改良述论 [J], 高月

2.多面的弄潮儿:沈戟仪与清末民初的私塾改良 [J], 左松涛

3.试析清末民初江西私塾的现代化改良(1901-1927) [J], 万庆红

4.清末新政时期东北地区私塾改良的局限性探析 [J], 谢东良

5.“重精神轻形式”:清末四川私塾改良 [J], 朱艳林;马小彬;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

作者: 左松涛[1]

作者机构: [1]中山大学历史系,广东广州510275

出版物刊名: 中山大学学报:社会科学版

页码: 61-65页

主题词: 科举停废;私塾;塾师;权势;晚清民国

摘要:科举停废后,私塾、塾师的状况如何,目前研究不足。

有人认为塾师已成失语者,是乡村社会的弱势群体。

揆诸史实,并非如此。

在清末到民国相当长一段时间里,乡村的教

育“权势”是由塾师而不是由教员所掌握,以学校教育为代表的国民教育并没有得到基层民众的普遍信服。

这一研究表明,理论建构需要建立在合理的史实基础之上,否则难免放大失真。

新式学堂与清末革命——以徐锡麟为例欧阳跃峰;王军【期刊名称】《合肥师范学院学报》【年(卷),期】2011(000)005【摘要】开办新式学堂是清末新政的重要内容。

借助清末兴学的潮流,资产阶级革命派把新式学堂发展成为自己宣传和组织革命的阵地,徐锡麟任教和兴办新式学堂的历程鲜明地体现了这一点。

最终,新式学堂演变为培育革命力量的基地和清末革命浪潮的助推器。

%Running schools of the new style was the important element of the new deal of the late period of the Qing dynasty.Taking the advantage of initiating schools in the late period of the Qing dynasty,bourgeois revolutionaries regarded the growth of nee style schools as their position to publicize and organize the revolution,which was illustrated by stories of XU Xi-ling's effort to run the new style school.Eventually,the new style schools became the bases to foster the revolutionary power and the engine for the revolutionary tides in the late period of the Qing dynasty.【总页数】5页(P26-30)【作者】欧阳跃峰;王军【作者单位】安徽师范大学历史与社会学院,安徽芜湖241003;安徽师范大学历史与社会学院,安徽芜湖241003【正文语种】中文【中图分类】K257.1【相关文献】1.塑造有纪律与效率的国民:清末新式学堂中的时间管理 [J], 何芳;2.清末贵州新式学堂兴办之经费考察 [J], 余小龙;王智武3.清末贵州新式学堂兴办之经费考察 [J], 余小龙; 王智武4.远足:清末新式学堂的师生"从游" [J], 李成晴5.从徐锡麟、秋瑾案看清末的危机处理 [J], 董佳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

左松涛新式学堂与民间私塾的博弈『生活需要读书和新知』晚近国人的教育观受到外来思想的深刻改造,对传统私塾与新式学校均有简单化的评判倾向,多视两者为落后与进步、野蛮与文明之争。

新式学堂与中土学塾,教育理路存在差异。

新式学堂注重实用,将知识分门别类教授,不以一师为范围,学生转益多师,师道尊严大失。

旧有学塾强调道德教育,单纯的知识授受,仅是教育的一部分,学塾以一师为中心,所习以老师德行文章为模范,是所谓“师教”。

两种教育理路本各有所长所短,并非一方绝对高明。

无论对科举停废前大量存在的旧式民间学塾,还是从清末到民国所发生的私塾与学校长期的纠缠竞争,亟待进行深入、持平的研究。

左松涛教授新著《近代中国的私塾与学堂之争》(生活·读书·新知三联书店2017-5)竭力重构当年的历史环境与历史观念,重建有关近代中国私塾与学堂之争的诸多重要史实,可为中国追求教育现代性的努力提供多方面的参考。

*文章版权所有,转载请与微信后台联系。

新式学堂与民间学塾的博弈(节选)文| 左松涛科举停止,学堂竞立,人心摇动。

1905年,山西举人同时亦是塾师的刘大鹏观察到风气已有替换,认为“下诏停止科考,士心涣散,有子弟者皆不作读书想,别图他业,以使子弟为之,世变至此,殊可畏惧。

”由于前途不再,以教授举业为主的学塾多有倒闭,塾师出路堪虞。

10月22日,刘大鹏在太谷县城聚会,“同人皆言科考一废,吾辈生路已绝”,可谓观感一致。

从11月日记开始,刘大鹏不断记录同行停业的消息,11月3日记“科考一停,同人之失馆者纷如,谋生无路,奈之何哉!”12月25日记“顷闻同人失馆者多”,次年3月19日记“去日在东阳镇遇诸旧友借舌耕为生者,因新政之行,多致失馆无他业可为”。

类似情形,在其日记中不断出现。

这不是山西一地情形,可资印证的是,1906年湖北鄂城学子朱峙三也注意到:“县市教书先生今春学生甚少,盖各生家庭均观望城内新开之三堂小学也,纷纷问讯。

”该处小学堂所招学生,基本在十四岁以上,甚至三十多岁者亦有多人前来报考。

《图画日报》则以图文并茂的方式报道清末上海新年出现的新现象,称:“新年已过学堂开,学子莘莘鱼贯来。

宝贵光阴休混掷,各将子弟快栽培。

新学昌明旧俗除,不须香烛把诚舒。

皮包一个携将去,上课钟鸣即读书。

讲堂优礼谒先生,脱帽鞠将右手擎。

不比昔时须下拜,磕头习惯幼年成。

笑煞村儒尚训蒙,赵钱孙李教儿童。

一心只望新生至,开馆收来贽见丰。

”| 《开学堂》,《图画日报》第196号第7页一旦失去了“朝为田舍郎,暮登天子堂”的梦想,稍有风吹草动,塾生也就可能弃学塾于不顾,或转学到一般来说设学地点更为安全的学堂中去。

艾芜曾回忆,“我的祖父和父亲他们,对于读书这一道,早已厌倦了,并不希望我在读书方面,有何成就。

事实上,科举既没有了,读好了书除了教学生而外,确也使他们看不出读书会有多大的出息。

他们不勉强我读书,不鼓励我发愤,我也就趁能偷懒的时候偷懒,马马虎虎地读读算了。

心里一点也没有起过大志向。

”影响所及,部分的家塾、族塾及若干同业公会所办的学塾或改办学堂,或直接停办。

例如,温州“自学堂之设,向有之数十金、数百金之家塾,皆不复存立”。

族塾设立本意,以培养宗族人才、振兴宗族为宗旨,正如学者多贺秋五郎指出的“实际上宗族教育的目的并不是为了国家、民族,它只是为宗族自身。

所以王朝交替也好,异族统治也好,族塾并没有发生什么大的变化”。

但是,清末废除科举、兴办学堂,宗族、同业公会等办理的学塾也逐渐被纳入国民教育体系,性质发生改变。

宗祠等公所机构最为方便办理学堂,是公私两利,朝廷官员及报刊舆论都有一致看法。

尽管不少民间学塾因为各种原因停闭,但学塾之于学堂,总体上看,优势还是非常明显。

新知识人声称学堂的种种优越之处难以落实,而私塾诸多所谓难以克服的“弊端”,在普通民众看来,却并非问题。

新知识人认为,学堂是陶铸国民的大工场。

然而无论是主客观条件都不具备,难以实现,只是空谈。

一方面,民众未必认知自己肩负有“国民义务”,也不认为入学堂读书是“义务”之举。

有人感叹将“国民义务”这类观念通过演说等手段灌输给民众之难,“你说的话若是程度稍微高一点,他们就不明白了。

就让是他明白,你说甚么是爱国,甚么保种的些话,他听着也没有甚么旨味。

久而久之,他们看着同讲耶稣教一样的,谁也不去听了。

”即使同一阵营中的知识人,也不认同学堂是造就“国民”之地说法。

1906年,王国维因丁忧回籍浙江海宁,地方绅士上门请其担任劝学所总董,谋划学堂普及。

王国维却断然拒绝,理由是“今吾邑已有之校,教员称职者十不得一二……以如此之学校,如此之教员,欲以造就国民资格,盖亦难矣。

吾家有儿童及学龄矣,宁委诸私塾,而不愿遣之入公校,其奚以劝人?”民众对于兴办伊始的新式学堂,往往视其为固有的义学,是救济贫民子弟之所。

浙江湖州民间就将初等小学等同于义学,认为是下流阶层子弟的专利,相戒不入。

1906年,桐乡知县对乡民演讲的白话文可作印证:本县仰遵圣旨,要在桐乡各村,并多设乡学。

已经会同学老师并绅士,筹集经费,挑选本地品性极端、文理好的先生,派往各村庄,教导你们的子弟。

先生的束修,全在公款里支送,不要你们再出分文。

从前逢年逢节应送先生礼物,现在也不一概要你们送格哉。

……此番请的先生通是热心热肠,极肯用心教导的,决不像从前的义塾,有名无实了。

……快把子弟送到学堂去读书罢,快把子弟送到学堂去读书罢!知县苦口婆心劝学,声称学堂的许多妙处,但在民众看来学堂实际都与原有的义学运作非常类似。

学堂教习“会同学老师并绅士”挑选而来,义学塾师也多是如此派定,学童家长均无权主动参与选择。

学堂不要先生束修,也不收年节礼物,也是义学具有的慈善性。

该知县极力说明学堂“决不像从前的义塾,有名无实了”,恰好证明普通乡民的确将“学堂”与义学对应。

不但浙江一地如此,内地各地情形如出一辙。

据余家菊回忆,清季湖北黄陂“其时小学一切皆公费,且月给零用钱数百(文)。

乡人视为平民学校,多不肯入。

”| 清末学堂1908年,直隶视学员调查武清县的学务状况,称该县大良镇人民“知有义塾,而不知学堂之名称”,下九百户村人民“不知有学堂,并不乐闻学堂二字”。

次年,直隶的视学员注意到学堂与私塾学生精神面貌截然不同,反应出社会不同阶层的分别:“各私塾学生,气象多秀静者;官小学生,气象多粗野者。

风气不开,于此可见矣。

上中社会,皆以疾视学堂,宁令子弟入私塾,而私塾之人数日加多。

中下社会,非不崇私塾,强令子弟入学堂,而学堂之人数日加少。

”新知识人认为,学堂所教授各种“科学”是营谋生活的最佳场所。

实际办理过程中,“科学”威力却极为有限,以致构成学堂形象负面化的要因之一。

刘大鹏式旧读书人心目中,大多认为学堂“以科学为随从洋人,有违圣教”,固然偏激,但他们对学堂教授的某些知识不满,却不能说毫无道理。

刘大鹏1905年日记写到“学堂者外洋各国之民也,其中一切章程全遵日本之所为,最重测算、技巧、格物一门工艺也。

讲求工艺之精巧,非吾人所谓格物,在即物而穷其理也。

学术之坏,不知伊于胡底耳。

”他敏感体察出新式学堂与中土学塾,教育理路存在差异。

新式学堂注重实用,将知识分门别类教授,不以一师为范围,学生转益多师,师道尊严大失。

旧有学塾强调道德教育,单纯的知识授受,仅是教育的一部分,学塾以一师为中心,所习以老师德行文章为模范,是所谓“师教”。

两种教育理路本各有所长所短,并非一方绝对高明。

不过,学堂初兴,所谓“科学”大多流于表浅,甚至买椟还珠,在移植、传播过程中变形,不仅可能失去原有精义,甚至格义附会,乃至谬种流传。

清末先读家塾,后入学堂的郭沫若后来回忆,学堂课程极其零乱,“凡是新式课目与数学、格致之类,教师都不能胜任。

对于我自己在家塾里已经学习过的人尤其不能满足”。

他在小学堂、中学堂读书时,感兴趣的仍是固有的经学之类。

由于学堂学风糟糕,他“开设接触了人性的恶浊面”、“自暴自弃,吃酒的习惯是在这时养成的”。

郭沫若后来所读四川嘉定中学堂,教学比原先的高等小堂更差:新开设的中学,更是一塌糊涂,笑话百出。

讲地理的人说朝鲜在中国的南方,讲博物的人把乌贼的嘴当成肛门,甚至连讲国文的人,不懂得“望诸君”是乐毅的封号,而讲为“盼望你们诸君”。

一位英文教师把日本正则学校的课本来教我们,几个拼音就教了我们半年。

在这儿不是读书,简直是养老。

即或学堂教授的“科学”较之民间学塾所学要精深高明,但多数学生毕业之后,其学问在社会生活中很难发生作用,成为无法实践的屠龙之技。

1908年,上海高等实业学堂(原南洋公学)斋务长陆瑞清撰写《学生服劳说》一文,论说学堂学生不适应本土社会。

新知识人对兴学堂以救亡本寄予很大希望,此时希望却逐渐转变为失望。

文章首先指出学堂虽未遍设,但数量已多,“沿海各省邑各数十矣,府各数百矣,其学童之列籍者更数千数万矣,民智稍稍开,科学稍稍具矣”。

但是“试问国也族也家也,其可免于亡焉、灭焉、丧焉否?曰,仍付不可知之数也。

”答案是“学生大半皆惰逸者也”,追索原因,主要是学堂风气所致,学生所学“科学间有精深,而豪华之意气深印于脑纹,一见旧社会之状态,皆以野蛮目之”。

在毕业之后,难以得到社会认可,“某邑高等小学学生数十人,毕业后介绍入商。

不三月,而尽行见逐矣。

商界中人誓不收学堂学生为徒弟。

某女学校之某某出嫁后,不知烹饪、缝纫之职,而见恶于翁姑,贻笑于戚族。

某镇之人誓不娶女学生为媳。

”陆瑞清建议,学堂课程应作改变,学生要从事劳作,“女子中学则于正课手工之外,加应用之缝纫、烹饪焉”。

只有这样,学生毕业后“其能力足以应用,其见解足以识时,其处置得宜己,合适者生存之公例,决不见绝于人群。

”这篇文章首先在《申报》刊出,又在四川《广益丛报》登载,两年之后,还作为商务印书馆所办《教育杂志》的“社说”出现,其指出的问题深中肯綮,又难以轻易解决。

可见,清末的学堂多与普通人群相隔阂,见绝于实际社会生活。

| 1904年外国传教士在甘肃平凉创办的中西学堂无独有偶,几乎同时有名为董云龙的北洋师范学堂学生上书当局,指陈普通乡民仍送子弟入读私塾,宁愿废学也不入学堂的缘故。

他注意到,直隶宁河县小学堂忽视学生的习字教育,所学的“算术”,仅停留在纸上作业的笔算,而不讲习生活需要的珠算。

学生毕业之后“写不能写,算不能算”,“其无力入中学者,欲就他种职业,每不免有所遗憾”。

他以自己以前任教私塾的经历为例说明,最初教书时,以“读书、习字、作文三必要”,但当地乡下人情却以“能写能算”为尊贵,因此前来就读的学生寥寥无几。

揣摩之后,“于三必要中特重习字,又创设珠算教授法”,来学者逐渐增多,年胜一年。

新知识人宣传,塾生在私塾读书多年,国文不通,学堂的成效较为明显。

然而,经过短暂实践,情况恰好相反。

1907年,《中国日报》有文章指出广东学堂中琳琅满目的各科教学,实际只有形式而无内容,“若夫所谓学堂者,则大率虚声纯盗,袭外貌而不计实功。