数字化物理实验演示

- 格式:ppt

- 大小:29.20 MB

- 文档页数:7

中学物理实验报告 实验名称数字化(DIS )实验研究班级姓名学号实验日期2013/4/28同组人一、 实验目的1、熟悉DIS 的使用方法,熟练DIS 的操作步骤要领;2、明确DIS 实验的原理,能够感知实验的设计过程;3、参与DIS 的操作过程,获得实验的体会;4、在实验过程中探讨教学方法,提高自己的教学技能;二、 实验过程实验一:摩擦力(1)实验器材朗威?DISLab 数据采集器、力传感器、配重块、摩擦力实验器、计算机、砝码、弹簧测力计。

(2)实验操作1、将力传感器接入数据采集器,并与摩擦力实验器相连。

2、点击教材专用软件主界面上的实验条目“用DIS 研究摩擦力与哪些因素有关”,打开该软件。

3、点击“开始记录”,对传感器进行软件调零。

4、选择摩擦力大的滑块,打开摩擦力实验器电动机电源开关,使滑块下底板在电动机的牵引下由静止状态变为匀速运动状态过程,点击“停止记录”,观察实验曲线。

5、选择100g 的滑块,重复上述操作,得到滑动摩擦力与时间的关系。

6、将实验获得的f -t 图线置于显示区域中间,点击“选择区域”,选择需要研究的一段 f -t 图线即可得到相应的摩擦力数值。

7、在100g 滑块上添加不同质量的砝码,重复实验后得到一组摩擦力数据。

8、点击“Ff-Fn 图像”,得到一组数据点,对数据点进行“直线拟合”,总结摩擦力与 正压力的关系。

(3)实验数据(最大砝码由静止变匀速)(“选择区域”相应摩擦力数值)(一组不同质量砝码摩擦力数据) 由实验数据可知:摩擦力随着正压力的变大而变大,所以摩擦力与正压力成正比 实验二:气体压强与体积的关系及烛光光强的测定(1)实验目的1、了解气体压强与体积的关系;2、研究烛光的光强。

(2)实验原理在使用“cd ”(坎德拉)作为光强单位之前,“烛光”曾经作为光强度的标准计量单位被使用多年。

探照灯、照明弹等都以“×图13-1气体压强与体积关系实图26-1研究摩擦力与哪些×万烛光”来说明其亮度。

验证阿基米德原理实验阿基米德原理是初中物理浮力部分的重点。

人教版教材中对验证阿基米德原理的验证是:用弹簧测力计测出重物的重力;再将重物浸入溢水杯中,读出弹簧测力计示数,同时会在溢水杯水嘴下方的小烧杯中得到溢出的水;称得溢出的水的重力与两次弹簧测力计示数的变化相同,则得到阿基米德原理。

为得到连续的排开液体的体积变化,更直观地找到浮力与排开液体重力之间的关系。

本实验将利用实验室中的焦利氏秤和力学传感器设计实验,通过数据采集,以图像形式呈现在计算机上,直观地找到浸入液体中的物体所受浮力与物体所排开液体的重力的大小关系,进而验证阿基米德原理。

【实验目的】:利用实验室的焦利氏秤、力学传感器、电子天平和自制仪器设计实验验证物体所受浮力等于其排开液体的重力这一原理。

【实验仪器】:焦利氏秤、铁架台(两个)、PASCO力学传感器两个、自制溢水杯、纸杯、多通道数据采集器、计算机、滑轮、重物【实验原理】:根据阿基米德原理,浸入液体中的物体所受浮力等于物体所排开液体的重力,所以当物体浸入液体中时,排开的液体会通过溢水杯滴到纸杯中,勾住重物的力学传感器和勾住纸杯的传感器因为浮力的产生和排水量的增加会发生相应的变化,从而在计算机上呈现出数据变化曲线。

【实验步骤】:1.按照实验装置图正确连接实验仪器,在自制溢水杯中加入水,使水面与吸管上端口平齐。

2.打开计算机桌面的“DataStudio”软件,进入数据采集界面。

3.将力学传感器归零,设置勾住重物的力学传感器为推力正,勾住纸杯的力学传感器为拉力正。

点击“启动”,通过调节旋钮,来控制焦利氏秤的标尺向下移动,直至重物将要接触溢水杯壁时,停止调节旋钮,点击界面上的“停止”。

4.将焦利氏秤换成由铁架台和滑轮组装成的支架,如图二所示,重新建立实验活动,将力学传感器归零,设置勾住重物的力学传感器为推力正,勾住纸杯的力学传感器为拉力正。

点击“启动”,用手拉动绕过滑轮的线的一端,使重物下降,直至重物将要接触溢水杯壁时,停止调节旋钮,点击界面上的“停止”。

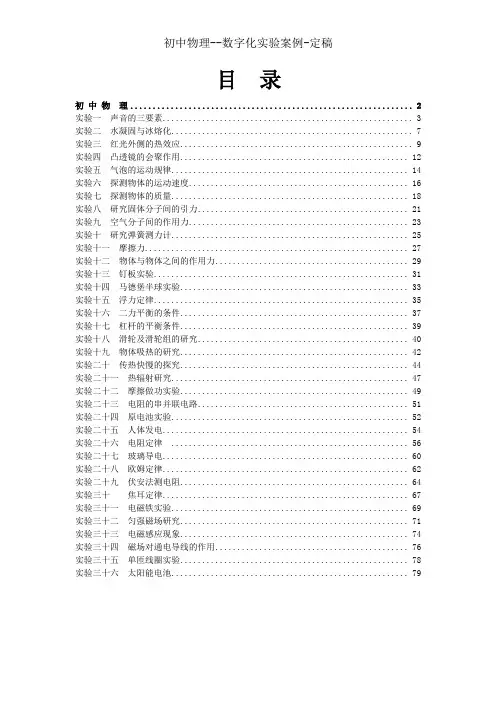

课程篇一、中学物理教材对数字化实验的拓展在新课程理念的指导下,伴随信息教育技术的快速发展,数字化教学在课堂中发挥的优势也日渐显著。

信息技术与物理教学整合的新型教学模式,使一些物理现象展现得更加直观具体,学生更加容易接受,能够更好地达到教学目的。

其中传感器在物理信息化教学的过程中起着举足轻重的作用,笔者翻阅日照市所使用的物理课本(2013年人教版物理课本)八年级上下册和九年级全一册的教材用书,共22章,发现其中数字化教学的章节有5章,占比22.7%。

分别是八年级上册第1章第4节运动的快慢,这节中拓展讲解了位置传感器;第2章第2节声音的特性这节,出现了示波器;第3章第1节温度出现了热电偶温度计;八年级下册第9章第4节出现了气体压强传感器;九年级第13章第3节出现了温度传感器。

其中传感器利用最多,共出现3次,占比60%。

本文将详细阐述传感器在第13章第3节比热容这一节实验教学中的应用,展现信息技术在物理实验中的优势。

二、利用传感器比较不同物质的吸热情况,以水和食用色拉油为例(一)分析教材中学物理中“比热容”这一节通过实验探究认识物体在温度变化时吸收或放出热量的能力,即研究物质的比热容。

学生通过“比较不同物质吸热的情况”这个实验,进行探究性实验,通过对实验现象的分析,发现物理规律并形成概念,是这节课的重点和难点。

验器材分别有:两个相同规格的电加热器、温度计、烧杯、水和食用油等。

水食用油具体实验操作过程如下,利用两个相同规格的电加热器分别加热质量相同的水和食用油(电热器每秒放出的热量是一定的,当它浸没在液体中时,可认为液体每秒吸收的热量相同),使它们升高相同的温度。

学生使用温度计采集液体温度数据,使用秒表测量时间,并记录实验数据。

分析采集的实验数据,加热质量相等的水和食用油使其升高相同温度时,加热时间不同,水需要加热的时间更长,说明水吸收的热量更多。

实验结果表明,不同物质在质量相等、升高温度相同时,吸收热量不同。

大学物理实验教学中数字化网络教学模式的具体运用随着科技的进步和互联网的普及,数字化网络教学模式在大学物理实验教学中得到了广泛应用。

这种教学模式通过将传统的实验教学内容和方法与数字技术相结合,有效地提高了物理实验教学的效果和效率。

下面将具体介绍数字化网络教学模式在大学物理实验教学中的运用。

数字化网络教学模式在大学物理实验教学中可以提供虚拟实验环境。

传统的物理实验教学依赖于实验室的设备和实验材料,但是由于资源限制和实验条件的限制,很多学生无法亲自进行实验操作。

通过数字化网络教学模式,学生可以使用电脑或其他终端设备模拟实验操作,并观察实验过程和结果。

这样,学生不仅可以在教室外进行实验,还可以进行多次实验操作,加深对物理实验原理和方法的理解。

数字化网络教学模式在大学物理实验教学中可以进行实时交互和互动。

传统实验教学中,学生通常是在实验室进行实验操作,与教师和同学进行面对面的交流和讨论。

而通过数字化网络教学模式,教师可以通过在线平台与学生进行实时交流和互动。

学生在进行虚拟实验操作时,可以随时向教师提问和寻求帮助,教师可以及时给予指导和回复。

学生之间也可以进行实时的讨论和合作,共同完成实验任务。

数字化网络教学模式在大学物理实验教学中可以进行实验数据处理和分析。

传统的实验教学中,学生通常需要手工记录实验数据,并进行数据处理和分析。

通过数字化网络教学模式,学生可以使用电脑和相关软件进行实验数据的自动记录和处理,有效地减少了实验误差和工作量。

学生还可以使用网络资源进行实验数据的分析和结果的展示,提高实验报告的质量和效果。

数字化网络教学模式在大学物理实验教学中具有许多优势。

它提供了虚拟实验环境,使学生可以进行更多的实验操作;提供了实验指导和学习资源,帮助学生更好地学习实验内容;提供了实时交互和互动,促进教师和学生之间的交流和合作;提供了实验数据处理和分析的工具,提高了实验报告的质量和效果。

数字化网络教学模式在大学物理实验教学中的具体运用可以有效地提高教学效果和学生学习成果。

安培力定量演示实验(数字化实验室)作者:吴瑶来源:《新教育时代·学生版》2018年第43期摘要:许多学生在进行安培力定量演示实验的过程中,无法准确获取安培力大小的计算公式,进而导致安培力实验失去了其存在的意义。

针对与此,本文针对安培力定量演示实验进行分析,为辅助学生探究电流I、安培力F与磁感强度B之间的关系提供依据。

关键词:定量实验安培力电流磁感应在高中物理安培力的实验教学中,主要涉及两项实验内容,其一为电流大小I与安培力F 之间的关系,其二为导线长度l与安培力F之间的关系,两个定性实验的结论过于笼统,无法对安培力有关的因素进行精确的探究,并且与安培力相关的计算公式也无法在安培力实验中探索,学生在接触与F相关的因素中,无法准确获取实验结论,进而导致学生无法通过实验结论获取关于安培力大小的计算公式,如此便失去了安培力实验的目的。

[1]一、定量探究F-I之间的关系若想探究定量F-I之间的关系,首先即要将磁铁受到的安培力反作用力进行转换,使其能够演化为导线圈,并在受到磁场安培力作用的同时转变为竖直方向力。

电子秤通过此过程能够切实将安培力F的大小呈现,最终获取对应数据。

实验的主要目的为探究F与I之间的关系,但此类关系除上述手段外无法切实产生变更,应结合实际展开分析。

获取I的实验步骤如下:首先选定n,如将n设置为60圈的线圈,将n置于实验流程中,根据改变I的大小确定具体数据。

获取两项数据后,可通过表格获取对应数据的分析,随后将具体数据采用控制变量法与描点绘图法体现出来,制作成折线图,较为切实地将二者之间的关系以能够直观观察到的方式表现于实验过程中,最终获取实验成果。

学生于实验操作过程中常出现部分问题,如计算错误、数据收集出现问题等,应着重针对此方向问题对学生进行引导,使其能够正确操作。

除此以外,表格收集工作中可引导学生使用计算机技术,如EXCEL表格等。

[2]二、定量探究F-I之间的关系若想通过定量研究总结出安培力F与导线长度l的关系,就必须将导线长度进行量化,针对此方面,教师通过更换线圈匝数的导线圈的方式,对变量l进行调节,如此将有效实现量化的目的。

用数字化实验系统探究“欧姆定律”作者:赵钰琳来源:《中国信息技术教育》2010年第11期● 教材分析及构思过程本课是人教版《物理》(选修)3-1第二章第三节《欧姆定律》的内容,教材安排了测导体电流、电压和测绘小灯泡的伏安特性曲线两个实验。

笔者根据教材做了大胆尝试,把演示实验改为学生实验,运用数字化实验系统进行物理实验的探究活动,解决了本节课实验量大、不易完成的难题,较好地体现了物理实验是科学探究的重要环节,有助于培养学生科学探究能力和实践能力。

对于“定值电阻的伏安特性曲线”,采用传统实验测电压和电流值,然后将数据输入Excel表格中,生成定值电阻的伏安特性曲线。

因为“定值电阻的伏安特性曲线”是学生高中阶段接触的第一个电学实验,电路连接时的注意事项、电压表和电流表的使用方法以及注意事项都要呈现给学生。

但是,如果用传统实验仪器来测得“小灯泡的伏安特性曲线”和“二极管的伏安特性曲线”的数据,就只能让学生凭感觉画出来,其走向完全在重复教师直接告诉的结论,这就与新课改要求学生以探究的方式研究问题相违背。

在这样的矛盾冲突下,笔者保留了部分传统实验,把数字化实验系统应用进来。

● 学情分析本课时教学中学生可能会出现的主要思维障碍与困惑:①本节课是学生高中阶段的第一次电学实验,实验电路图的连接和实验的注意事项,都应该让学生清楚,要让学生养成良好的实验习惯,培养学生严谨求学的态度;②本节课要用到Excel来制作“定值电阻的伏安特性曲线”,还要用到数字化实验系统来完成“小灯泡的伏安特性曲线”和“二极管的伏安特性曲线”,所以,教师要对学生进行一定的计算机培训,以确保课上实验的顺利进行。

学生掌握了数字化实验系统的操作,掌握了如何应用传感器,对于将来继续深入学习物理知识能够起到巨大的推动作用。

● 教学目标知识与能力目标:进一步体会用比值法定义物理量的方法,理解电阻的定义,理解欧姆定律;通过测绘小灯泡的伏安特性曲线的实验,掌握利用滑动变阻器分压式电路来改变电压的基本技能;知道线性元件和非线性元件,学会一般元件伏安特性曲线的测绘方法。

基于数字化传感器实验的高中物理实验设计基于数字化传感器实验的高中物理实验设计引言:随着科学技术的发展,数字化传感器成为物理实验中不可或缺的工具。

数字化传感器具有快速、准确、可靠、多功能等特点,可以帮助学生更好地理解物理概念和实验原理。

本文将设计一系列基于数字化传感器的高中物理实验,通过实验指导学生进行观察、测量、分析和解释,培养学生对物理实验的探究精神和科学思维能力。

实验一:测量加速度的变化特性目的:通过数字化传感器测量物体在不同力作用下的加速度,探究加速度与力的关系。

实验装置:1. 数字化加速度计2. 弹簧3. 动力学实验小车实验步骤:1. 将弹簧固定在动力学实验小车的后部。

2. 在实验室中找到一个平坦的地面,放置实验小车。

3. 将数字化加速度计固定在实验小车上的合适位置。

4. 完成实验装置的搭建后,首先测量静止状态下的加速度。

5. 用手或其他合适的工具向实验小车施加不同大小的力,记录相应的加速度值。

6. 改变施加力的方向,再次记录加速度值。

7. 根据实验数据,绘制加速度与力大小的图表,并进行分析和讨论。

结果与分析:在实验过程中,我们发现无论力的大小还是方向如何变化,实验小车的加速度始终正比于施加力的大小,且方向与力的方向一致。

通过绘制图表和进行计算,可以进一步证明这一关系。

实验二:测量光电效应的特性目的:通过数字化传感器测量光电效应的特性,探究光电效应的影响因素。

实验装置:1. 数字化光电效应实验仪2. 不同波长的光源3. 光屏实验步骤:1. 将光电效应实验仪放置在实验室中,确保实验环境光线较暗。

2. 将不同波长的光源对准实验仪,并记录此时的光电流值。

3. 改变光源的强度,再次记录光电流值。

4. 在光屏上放置遮挡片,使光线通过不同厚度的遮挡片进行实验,并记录光电流值。

5. 根据实验数据,绘制图表,并讨论光电效应的特性和影响因素。

结果与分析:通过实验数据的分析可得出,光电流与光源强度成正比,与光源波长无关。

数字化实验教学课例数字化实验教学是指利用数字技术和在线平台来进行实验教学活动。

它突破了传统实验教学的时空限制,为学生提供了更加灵活、便捷的学习方式。

下面将介绍两个数字化实验教学的课例,并探讨其优势和发展前景。

课例一:化学反应动态模拟在传统的化学实验中,学生需要通过实际操作来观察和记录反应的过程和结果。

然而,在一些危险性高、操作复杂的实验中,学生可能无法亲自参与。

通过数字化实验教学,学生可以通过在线模拟软件来观察和探究各种化学反应的动态过程。

他们可以自由地调整反应物的浓度、温度、反应速率等参数,从而深入理解化学反应的本质。

同时,学生还可以通过虚拟实验室进行实验结果的数据分析和图表绘制,培养实验设计和数据处理的能力。

课例二:物理实验数据采集与分析在传统的物理实验中,学生通常需要使用各种传感器来采集实验数据,并使用计算机软件进行数据处理和分析。

通过数字化实验教学,学生可以使用虚拟传感器来进行实验数据的采集和记录。

他们可以通过在线平台上传实验数据,并使用数据处理软件进行曲线拟合、数据分析和实验结论的提取。

这种数字化实验教学方式可以大大提高学生的实验操作和数据处理能力,同时也降低了实验设备的成本和实验室的安全风险。

数字化实验教学的优势不仅在于提高了学生的学习效果,还可以节省实验设备和实验室的成本。

此外,数字化实验教学还具有以下几个发展前景:1. 个性化学习:通过数字化实验教学平台,学生可以根据自己的学习进度和兴趣选择不同的实验项目,并自主探究和学习。

这有助于激发学生的学习兴趣和主动性。

2. 跨校合作:数字化实验教学可以打破地域限制,学生可以通过在线平台和其他学校的学生一起进行实验教学活动,分享经验和交流成果。

3. 虚拟实验室的发展:随着虚拟现实技术的发展,将来可能会出现更加真实、沉浸式的虚拟实验室,学生可以在虚拟环境中进行实验操作和观察,进一步提高实验教学效果。

总之,数字化实验教学为传统实验教学带来了新的机遇和挑战。

DIS(Digital Information System)实验是数字化信息系统实验的简称,是一种现代化教学技术。

其装备包括微型计算机、传感器、数据采集器和软件。

DIS实验可以自动采集实验数据,因而基本消除了偶然误差。

DIS演示实验是指应用DIS系统进行的物理演示实验.就是将传感器作为物理量的测量工具.利用计算机进行数据处理,利用多媒体展示实验过程和结论的演示实验。

首先,DIS演示实验在传统测量工具的基础上引入了传感测量技术,测量精度更高、更准确,并且实现了数据实时测量实时记录。

第二,DIS演示实验利用计算机记录并处理实验数据,处理速度快,准确性高,节省了课堂教学大量的数据记录和处理时间,拓展了物理教学的时空。

第三,DIS演示实验采用多媒体进行实验过程和结果的展示,实验的可视性、真实性更高。

可见,DIS演示实验不是简单地将多媒体与传统演示实验拼凑,它是信息技术与物理实验的完美整合。

在物理实验中使用DIS要注意以下几点:灵活处理DIS与物理演示实验、学生、教师三者的关系;软件对口_连线正确;安全可靠,确保成功;简易方便,现象清晰;正确操作.注意规范等。

【实验一】心率的测量以及运动前后人体呼吸率变化的测量(一)实验目的:1、通过使用心电图传感器测量被测量者心电图,计算出被测者心率。

2、监测并比较人体安静状态下和运动后的呼吸状态。

(二)实验原理:心电图是心脏在每个心动周期中,由起搏点、心房、心室相继兴奋,伴随着生物电的变化,通过心电描记器从体表引出多种形式的电位变化的图形(简称ECG)。

心电图是心脏兴奋的发生、传播及恢复过程。

通过心电图传感器测量出R-R间期,即心房频率。

气体交换,也就是一般呼吸所指的意思,指生物呼出二氧化碳及吸入氧的行为,也称“呼吸运动”。

(三)实验器材及试剂:朗威DISLab数据采集器、心电图传感器、呼吸率传感器、呼吸监控带。

(四)实验过程和数据分析:1、心率的测量①连接计算机、数据采集器及心电图传感器,将心电图传感器导联接入对应颜色的电极夹上。