中国电影百年产业历史复习课程

- 格式:doc

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:14

中国电影史复习资料第一章中国电影的奠基创立阶段(1896——1912)1. 世界电影的诞生:1895年12月28日,卢米埃尔兄弟在巴黎卡普辛路14 号大咖啡馆的印度沙龙,放映了《墙》、《婴孩喝汤》、《水浇园丁》、《工厂大门》等。

2. 电影传入中国:1896 年8 月11 日上海徐家园“又一村”放映了“西洋影戏” 。

3. 中国第一部电影:1905 年《定军山》,主演:谭鑫培。

初兴阶段(1913——1922)4. 中国最早的短故事片:A .《难夫难妻》(1913)导演:郑正秋、张石川):创作新剧、面对现实、深刻的现实主义精神。

B .《庄子试妻》(导演:黎民伟):改编旧剧、发挥想象、鲜明的浪漫主义色彩。

C .《劳工之爱情(掷果缘)》:中国电影初兴期最为经典的故事短片。

5. 最早的长故事片(1921 年):《阎瑞生》、《海誓》、《红粉骷髅》。

兴盛阶段(探索时期)(1923——1931)6. 旧派与新派A ?旧派:⑴构成:①郑正秋、张石川;②“鸳鸯蝴蝶派”;③五四后知识分子。

⑵代表作品:1923 年《孤儿救祖记》⑶创作面貌:①家庭伦理剧:《孤儿救祖记》:②神怪武侠片:古装片《火烧红莲寺》、神怪片、武侠片。

B ?新派:⑴构成及创作思想:长城:“移风易俗,针砭社会。

”神州:“宣扬文化,开启民智。

”民新:“普及教育,提倡爱国。

”联华:“复兴国片,改造国片。

” 南国:“借胶片宣泄吾民深切之苦闷。

”⑵创作面貌:①以洪深、侯曜为代表的“人生问题剧”。

②欧阳予倩和“神州派”的“人情剧”。

③田汉、孙瑜带有唯美和浪漫倾向的创作。

(孙瑜《故都春梦》、《野草闲花》)⑶共同特征:①取材:关注小资产阶级;②内容和艺术表现:受外来文艺的影响;人物塑造的相似性;注重心理刻画。

7. 郑正秋:A .主要创作:《难夫难妻》、《掷果缘》、《孤儿救祖记》、《姊妹花》。

B ?电影概念和电影创作概念:①早年从事戏剧评论工作,提倡新剧;②与戏剧舞台相比,电影强调“造意”“造地”“配景”“导演”“演员”。

中国电影史课程期末复习指导中国电影史课程期末复习指导一、复习原则中国电影史课程是四川广播电视中等专业学校艺术类“话剧与影视表演”专业的一门选修的专业基础课程。

本课程平时的教和学均应按本课程“教学大纲”的要求进行。

期末复习则要求在全而学习教材《中国电影艺术史教程》的基础上,以本“复习指导”为依据,切实掌握以下重点,以保证该课程的教和学收到实效。

二、复习重点第一章“十七年”中国电影(1949——1966)(-)填空:1.“十七年”的中国电影创作经历了一个曲折发展的过程,可以概括为“四起四落”。

2.新中国电影自1949年至1989年可分为三个大的阶段。

3.1946年10月1H,我党在东北解放区建立的第一个人民口己的电影制片厂是东北电影制片厂(“长影厂的前身)。

4.1949年4月20日建立的电影制片厂是“北平电影制片厂(“北影”的前身)。

5.1949年11月26 □建立的电影制片厂是“上海电影制片厂”。

6.1949年4月,东北电影制片厂完成了新屮国第一部故事片《桥》,导演是王滨。

7.解放初期私营的电影厂也生产了-•些优秀影片,如《我这一辈子》、《腐蚀》、《我们夫妻之间》、《姐姐妹妹站起來》、《关连长》。

8.建国初期,新中国电影的主要特征和与旧中国电影的根木区别是真实可信的工农兵形象登上并占领银幕。

9.影片《中华儿女》最大的特点是纪实性,即用拍摄纪录片的方法來拍摄故事片。

10.成荫导演擅长拍摄革命战争题材和革命丿力史题材的影片。

11.我国第-•部彩色故事片是桑弧导演、白杨主演的《祝福》。

12.庆祝建国10周年国产的3部彩色宽银幕影片是《风从东方來》、《老兵新传》和《万水千山》。

13.“两个批示”指毛泽东《关于文学艺术的两个批示》。

14.北影“四大帅”指的是成荫、崔嵬、水华、凌了风。

15.成荫損长表现革命战争和革命历史题材,其影片的风格是“简洁明快,质朴无华”。

16.崔嵬电影作品的风格像他的为人一样“粗犷奔放,浓郁炽烈”。

中国电影史复习提纲一、填空判断题。

1、“西洋影戏”在中国的首次放映是在1896年8月,在上海徐园里的“又一村”。

1908年雷玛斯搭建了上海第一家专门的电影院,虹口大戏院。

1905年北京丰泰照相馆老板任庆泰拍摄了由谭鑫培主演的《定军山》,揭开中国电影制片的第一幕。

2、由张石川、郑正秋等于1913年在上海创办的新民公司拍摄了《孤儿就祖记》(开创了“家庭伦理剧模式”),是中国民族电影确立的标志。

同时,比较好的满足了思想性、艺术性、商业性等方面的要求,且表现出比较明确的民族意识,因此被认为是这一时期的巅峰之作。

黎民伟(“中国纪录片之父”)等人在香港创办的人我镜剧社拍摄了《庄子试妻》(黎民伟编剧、黎北海导演),是中国最早的两部短故事片,严姗姗(黎民伟妻)是中国第一位女演员。

3、1916年由张石川、管海峰等人拍摄的《黑籍冤魂》为故事片由短到长的转变奠定了基础。

4、1931年由费穆导演的“明星”公司出品的完整的歌唱配音片《歌女红牡丹》是中国第一部有声片,是用蜡盘发声方法实现的。

5、1922年由郑正秋编剧、张石川导演的《劳工之爱情》是中国电影资料馆保留下来年代最早的影片。

《阎瑞生》是中国第一部多本电影,由杨小仲编剧,任彭年导演。

6、侯曜深受易卜生喜剧观的影响,主张以艺术表现人生、批评人生、美化人生、调和人生,主要作品《弃妇》、《一串珍珠》等,濮舜卿(侯曜妻)是中国第一位电影剧作者。

“天一”公司的创办人是邵醉翁。

7、孙瑜赴美国攻读文学、戏剧和电影是中国第一位学习电影的专业人士,被称为“银幕诗人”,代表作《野草闲花》。

拍摄的第一部影片《故都春梦》。

8、1931年1月,左翼戏剧家联盟成立时发表了《中国左翼戏剧家联盟最近行动纲领》。

中国电影文化协会的成立标志着中国电影文化运动正式开始。

标志着中国电影进入现实主义阶段。

9、以1935年“一二·九”运动为标志,新兴电影运动进入第三个阶段—国防电影运动阶段。

10、由袁牧之导演的《都是风光》是中国第一部音乐喜剧片,也是一部完全意义上的有声片。

中国电影史※ 19,丰泰摄影馆第一次尝试拍片《定军山》的历史意义1、把电影这一舶来品与中国传统艺术相结合,使电影(影戏)在中国生根并发展开来;2、影片已戏曲为内容,为影戏的传统的发展奠定了开端,并且为使电影的语言本土化开了先河。

※ 商务印书馆 19 拍摄影片《天女散花》和《春香闹学》(梅兰芳)※ 郑正秋和张石川作为中国电影拓荒者对电影艺术的追求的异同1、郑正秋:认为戏剧改良社会,教化民众,以艺术形式进行社会教育,“文以载道”;2、张石川:更重视商业性。

※ 郑正秋对中国电影的奉献1、把原本附属西方语言的电影引进中国,并力求本土化,做出奉献;2、开创电影现实生活从戏剧艺术吸取营养,补充电影的发展;3、把自己的戏剧经验和叙事传奇手段艺术结合,发明出适合中国观众观看的家庭伦理剧叙事模式,善于虚构故事情节,引人入胜。

※《孤儿救祖记》作为开放性影片对中国史的意义1、本片中形成了自己的叙事语言体系,不像以前单出模仿外国;影片从传统文化中吸取创作办法,加以运用;2、吸取传奇、文明戏等形成自己的叙事方式,形成自己的语言方式;3、形成中国家庭伦理剧的规范;4、含有影戏风格;5、本片商业上的成功,刺激了电影商业性的发展。

※ 影戏特点1、重视社会教化,郑正秋开创“文以载道”,以褒善贬恶为主题;2、根据戏剧原则、冲突叙事;3、舞台空间、平面展开人物调度;(多横向)4、镜头语言方面多以中近景为主,焦点载第三像部的中间,所谓“中近景语言体系”。

※ 明星公司的创作模式、特点1、通俗社会片模式上,取材家庭伦理故事为主;2、价值判断上,富于社会责任感的改良思想和同情弱者的人道主义取向;3、在技术运用上,是以传统文艺的传奇手法和平俗流畅的叙事构造,峰回路转、有头有尾的创作办法为特点,争取了多数市民和观众的支持。

二十年代中国电影的不同风格、流派1.长城派开办于19,华侨李泽源承接;重要特点是拍摄问题剧,提出中心问题,直接面对当时社会现实,达成针砭时事的目的;重要的创作人员是侯曜,他坚信为人生而艺术;侯曜作品中提出一种社会问题和几个各式各样的人生问题,如妇女问题、战争和平问题等锋利社会焦点。

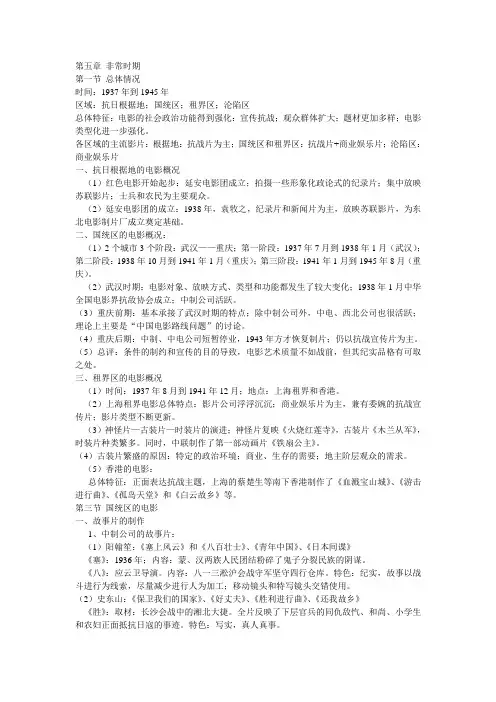

第五章非常时期第一节总体情况时间:1937年到1945年区域:抗日根据地;国统区;租界区;沦陷区总体特征:电影的社会政治功能得到强化:宣传抗战;观众群体扩大;题材更加多样;电影类型化进一步强化。

各区域的主流影片:根据地:抗战片为主;国统区和租界区:抗战片+商业娱乐片;沦陷区:商业娱乐片一、抗日根据地的电影概况(1)红色电影开始起步:延安电影团成立;拍摄一些形象化政论式的纪录片;集中放映苏联影片;士兵和农民为主要观众。

(2)延安电影团的成立:1938年,袁牧之,纪录片和新闻片为主,放映苏联影片,为东北电影制片厂成立奠定基础。

二、国统区的电影概况:(1)2个城市3个阶段:武汉——重庆;第一阶段:1937年7月到1938年1月(武汉);第二阶段:1938年10月到1941年1月(重庆);第三阶段:1941年1月到1945年8月(重庆)。

(2)武汉时期:电影对象、放映方式、类型和功能都发生了较大变化;1938年1月中华全国电影界抗敌协会成立;中制公司活跃。

(3)重庆前期:基本承接了武汉时期的特点;除中制公司外,中电、西北公司也很活跃;理论上主要是“中国电影路线问题”的讨论。

(4)重庆后期:中制、中电公司短暂停业,1943年方才恢复制片;仍以抗战宣传片为主。

(5)总评:条件的制约和宣传的目的导致,电影艺术质量不如战前,但其纪实品格有可取之处。

三、租界区的电影概况(1)时间:1937年8月到1941年12月;地点:上海租界和香港。

(2)上海租界电影总体特点:影片公司浮浮沉沉;商业娱乐片为主,兼有委婉的抗战宣传片;影片类型不断更新。

(3)神怪片—古装片—时装片的演进;神怪片复映《火烧红莲寺》,古装片《木兰从军》,时装片种类繁多。

同时,中联制作了第一部动画片《铁扇公主》。

(4)古装片繁盛的原因:特定的政治环境;商业、生存的需要;地主阶层观众的需求。

(5)香港的电影:总体特征:正面表达抗战主题,上海的蔡楚生等南下香港制作了《血溅宝山城》、《游击进行曲》、《孤岛天堂》和《白云故乡》等。

中国电影史教学大纲一、引言中国电影史是研究中国电影发展历程及其背后社会文化变迁的重要学科。

本教学大纲旨在为学生提供一份全面的学习指南,以了解中国电影的历史背景、发展脉络和影响。

二、教学目标1、掌握中国电影的发展历程,了解各个时期的特点和重要事件。

2、理解中国电影在不同历史阶段中的社会文化背景及其对电影创作的影响。

3、探讨中国电影的产业现状及未来发展趋势。

4、培养学生对中国电影的鉴赏能力和批判思维。

三、教学内容1、中国电影的起源和早期发展(1905-1930):介绍中国电影的起源和早期发展,包括第一部国产片的诞生以及早期电影制作公司的发展。

2、抗日战争与解放战争时期的电影(1931-1949):讲述抗日战争与解放战争时期中国电影的发展历程,分析这一时期电影的主题和风格。

3、新中国成立后的电影发展(1949-1978):介绍新中国成立后中国电影的变革和发展,包括社会主义现实主义电影的兴起以及文革时期的电影审查制度。

4、改革开放后的电影繁荣(1978至今):探讨改革开放后中国电影的繁荣和发展,分析这一时期电影的多样性和国际化趋势。

5、中国电影的现状与未来:介绍当前中国电影的产业现状和未来发展趋势,包括数字化技术的应用和市场需求的不断变化。

四、教学方法1、课堂讲解:通过讲解历史事件、人物和作品,帮助学生了解中国电影的发展脉络。

2、影片分析:引导学生观看具有代表性的中国电影作品,并对其主题、风格和艺术特点进行深入分析。

3、小组讨论:组织学生进行小组讨论,鼓励他们发表对中国电影的看法和观点,培养批判性思维。

4、研究性学习:引导学生通过查阅资料、撰写论文等方式,自主研究某一特定历史时期或电影类型的主题和风格。

5、课堂展示:鼓励学生制作关于中国电影的PPT或其他形式的展示,以培养他们的表达能力和展示技巧。

五、考核方式1、影片观后感:要求学生观看一定数量的中国电影作品,并撰写观后感或影评。

2、课堂表现:根据学生在课堂上的参与情况、小组讨论表现等进行评估。

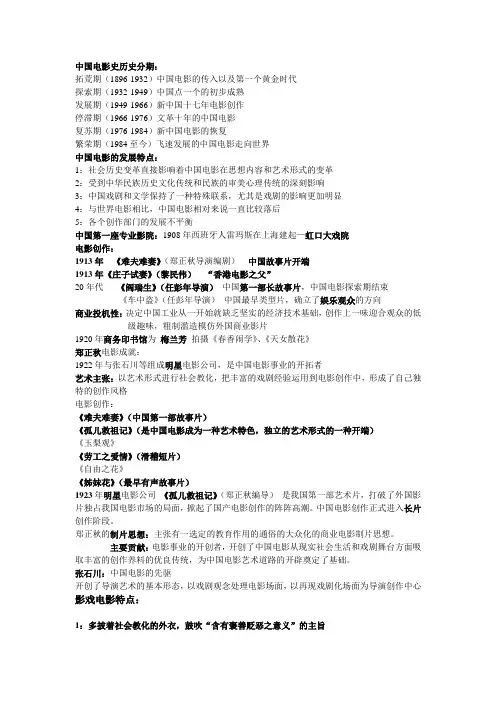

中国电影史历史分期:拓荒期(1896-1932)中国电影的传入以及第一个黄金时代探索期(1932-1949)中国点一个的初步成熟发展期(1949-1966)新中国十七年电影创作停滞期(1966-1976)文革十年的中国电影复苏期(1976-1984)新中国电影的恢复繁荣期(1984至今)飞速发展的中国电影走向世界中国电影的发展特点:1:社会历史变革直接影响着中国电影在思想内容和艺术形式的变革2:受到中华民族历史文化传统和民族的审美心理传统的深刻影响3:中国戏剧和文学保持了一种特殊联系,尤其是戏剧的影响更加明显4:与世界电影相比,中国电影相对来说一直比较落后5:各个创作部门的发展不平衡中国第一座专业影院:1908年西班牙人雷玛斯在上海建起—虹口大戏院电影创作:1913年《难夫难妻》(郑正秋导演编剧)中国故事片开端1913年《庄子试妻》(黎民伟)“香港电影之父”20年代《阎瑞生》(任彭年导演)中国第一部长故事片,中国电影探索期结束《车中盗》(任彭年导演)中国最早类型片,确立了娱乐观众的方向商业投机性:决定中国工业从一开始就缺乏坚实的经济技术基础,创作上一味迎合观众的低级趣味,粗制滥造模仿外国商业影片1920年商务印书馆为梅兰芳拍摄《春香闹学》、《天女散花》郑正秋电影成就:1922年与张石川等组成明星电影公司,是中国电影事业的开拓者艺术主张:以艺术形式进行社会教化,把丰富的戏剧经验运用到电影创作中,形成了自己独特的创作风格电影创作:《难夫难妻》(中国第一部故事片)《孤儿救祖记》(是中国电影成为一种艺术特色,独立的艺术形式的一种开端)《玉梨观》《劳工之爱情》(滑稽短片)《自由之花》《姊妹花》(最早有声故事片)1923年明星电影公司《孤儿救祖记》(郑正秋编导)是我国第一部艺术片,打破了外国影片独占我国电影市场的局面,掀起了国产电影创作的阵阵高潮。

中国电影创作正式进入长片创作阶段。

郑正秋的制片思想:主张有一选定的教育作用的通俗的大众化的商业电影制片思想。

中国电影史复习(红字精选)中国电影史第一章早期中国电影(1905—1931)一、草创1、开端⑴国产电影开端第一部国产电影——《定军山》;1905年春夏之交;任庆泰(字景丰)拍摄;谭鑫培主演。

⑵故事片开端第一部短故事片——《难夫难妻》;1913年;导演:张石川、郑正秋;编剧:郑正秋;新民公司拍摄。

第一部长故事片——《阎瑞生》;1921年;导演:任彭年;编剧:杨小仲。

【注:短片≤6本;长片≥7本】⑶其他开端香港第一部电影——《庄子试妻》;1913年;导演:黎北海;编剧:黎民伟;主演:黎北海、严珊珊(中国第一位女演员、非职业)2、终结《劳工之爱情》——1922年;中国短故事片创作基本终结的标志3、滑稽短片《劳工之爱情》——1922年;导演:张石川;编剧:郑正秋地位:中国喜剧电影的奠基之作,现存最早的中国电影。

成就:制作过程规范、镜头语言成熟、喜剧元素丰富。

4、“商务”之短片商务印书馆影戏部任彭年5、1919—1922年间的三大公司商务印书馆影戏部、中国影片制造公司、明星影片公司二、初盛景观1、《孤儿救祖记》1923年年底;明星公司推出导演:张石川;编剧:郑正秋主演:王汉伦——中国第一位女职业电影演员,曾有“悲剧明星”之誉影片严肃地涉及了当时的社会实际,表现手法具有较浓的生活气息,演技自然、亲切、朴素。

是中国第一部在商业和艺术上获得巨大双重成功的国产片。

其成功不仅从经济上挽救了明星公司,并使其从此成为中国早期举足轻重的制片结构,而且标志着民族电影业草创阶段的结束和初盛时期的到来。

作为一个电影“事件”,它所产生的最为直接的影响,便是促成了一个前所未有的“国产电影运动”。

2、“国产电影运动”特征:⑴制片机构的勃兴【最为显著的特征】著名的流派有“明星”、“长城”、“神州”、“上海”、“大中华百合”、“天一”这几个群体。

【补充:“长城画片”——1921年5月,由旅美华侨青年梅雪俦、刘兆明、程沛霖、李文光、李泽源等人成立于美国纽约,以冀通过制作爱国影片,端正海外视听,维护祖国尊严。

百年简史自1905年中国第一部电影《定军山》的诞生到2005年,中国的电影已走过了整整一百年的历程。

在这百年的中国电影历史长河中,中国电影的发展史离不开中国武术的熔入。

中国电影从无声、单机、黑白影片到高科技、大投入、环绕立体声巨幕电影,乃至全球最有影响力的电影节,以武术及以尚武崇德的侠义思想为主题的电影占据了中国电影的重要地位。

因此,可以说,中国武术促进了中国电影的发展;中国电影推广和宣传了中国武术。

中国电影史上的三次产业发展时期中国电影第一个产业时期是1922年—1937年。

在世界电影诞生的第二年,1896年电影现身于上海开始,中国本土的电影业便从商业放映起步了。

在经过蹒跚学步的萌芽期之后,到上世纪20年代,已经开始向私营化的产业发展,当时社会的资本环境与行业内的准备日渐成熟,民族工商业获得了空前的机遇得以迅猛发展,个人/社会资本,更准确地说是“游资”的逐渐充盈,使得很多资本家们投资的目标开始瞄准电影这一新兴行业。

在这个行业里,人才和技术上的储备正在丰满,张石川、郑正秋、罗明佑、黎民伟和后来的邵氏兄弟等一批电影人都是从摇篮期走过来的先驱者,他们各自不同程度地涉猎了电影行当中创作、制片甚至发行、放映几个方面,所积攒下来的经验使之成为上世纪二三十年代的电影中坚。

在技术上,初期设备使用和摄制过程都要依靠外国技术人员,但有了像罗永祥、董克毅、吴蔚云等最早的一批技术人才的加盟,这一局面很快就被打破。

具备了上述条件,以1922年明星公司成立为标志,电影公司迅速增长,到1924—1926年达到了高峰,据统计中国共开设有175家电影公司,仅上海一地就有141家。

在这个大浪淘沙过程中,“明星”、“联华”、“天一”三大公司浮出水面构成了三足鼎立。

老字号的“明星”在上海的成立是电影史上的一件大事,它始终当仁不让占据着第一把交椅,将个人资本的运营方式发挥到了极致;1930年成立的“联华”拥有院线的先天条件,形成“影院业与制片业之最初的联合阵线”。

《中国电影史》教学⼤纲(含推荐教材及参考书⽬)《中国电影史》教学⼤纲⼀、课程得教学⽬标电影就是⼀种⽂化,也就是⼀个产业。

学习《中国电影史》就是了解中国电影⽂化得不可或缺得途径,中国电影史上许许多多优秀得影⽚有着极⾼得⽂化艺术含量,如《神⼥》、《春蚕》、《马路天使》、《⼩城之春》、《我这⼀辈⼦》、《农奴》、《林家铺⼦》、《祝福》、《巴⼭夜⾬》、《骆驼祥⼦》、《黄⼟地》等,⽽令⼈感到遗憾得就是我们得⼤学⽣对这些优秀得影⽚知之甚少,学习《中国电影史》可以弥补这样⼀个缺憾,有助于提⾼⼤学⽣得⼈⽂素质。

另外中国电影创作得现实主义传统,使它成为我们了解中国社会发展波澜壮阔历史得极其⽣动形象得教材,这类影⽚有很多,如《渔光曲》、《三个摩登⼥性》、《壮志凌云》、《松花江上》、《希望在⼈间》、《乌鸦与⿇雀》、《⼋千⾥路云与⽉》、《⼀江春⽔向东流》、《南征北战》、《红旗谱》、《于⽆声处》、《芙蓉镇》、《西安事变》、《开国⼤典》等等。

学习《中国电影史》也可以了解中国电影产业、电影事业⾛过得百余年艰⾟曲折得历程以及中国电影⼈得执着追求,从⽽对发展现在得电影产业乃⾄于整个⽂化产业有所借鉴。

概括地说,本门课得教学⽬标主要就是使学⽣初步了解中国电影史上得重要⼈物、重⼤事件与经典影⽚,提⾼⾃⾝得⼈⽂修养。

⼆、教学基本要求《中国电影史》在教学内容上包括上下两篇。

上篇为早期中国电影,⼜分为四个部分:早期中国⽆声电影与有声电影得创作、30年代以后兴起得左翼电影运动、抗⽇战争这⼀⾮常时期得中国电影与战后中国民营电影得发展及取得得成就。

第⼀部分重点介绍中国电影产业草创时期得发展经历、早期电影⼈得杰出贡献与这⼀时期得代表性影⽚。

第⼆部分重点介绍左翼电影运动兴起得条件、发展过程及其对以后中国电影发展得影响。

第三部分侧重于讲述战争对中国电影产业发展得破坏,以及具有正义感得中国电影⼈得不懈努⼒。

第四部分着重介绍战后中国民营电影业在极端艰苦条件下得重新崛起与取得得辉煌成就。

高三电影班历史复习备考计划目标本计划旨在帮助高三电影班学生制定一个有效的历史复备考计划,以提高他们在历史科目上的成绩和应对高考。

策略- 分阶段复:将整个复过程分为阶段,每个阶段着重复不同的知识点和考点。

- 制定具体计划:根据复阶段和时间安排,制定每日、每周的复计划,并按计划执行。

- 多方式研究:采用多种研究方式,如阅读教材、观看历史纪录片、听讲解音频等,以提高研究效果。

- 做题巩固:通过做历年高考试题和模拟试题来巩固知识,提高解题能力。

- 合理安排休息:保证每天有足够休息时间,避免过度疲劳对研究的影响。

计划安排阶段一:知识梳理(2周)- 复历史科目的基础知识,包括重要事件、重要人物等。

- 复历史科目的主要考点,包括各个时期的政治、经济、文化等方面。

阶段二:深入研究(3周)- 针对历史科目的重点内容,深入研究相关教材和资料。

- 阅读相关历史资料,增加对历史事件的理解和记忆。

阶段三:强化巩固(2周)- 做历年高考试题和模拟试题,检验知识掌握情况,提高解题能力。

- 针对自己容易出错的考点进行重点复和强化巩固。

阶段四:综合复(2周)- 对历史科目的各个章节进行综合复,巩固已研究的知识。

- 复历年高考真题,熟悉考试形式和要求。

研究方法建议- 制作复提纲:根据教材内容,制作详细的复提纲,便于整理和回顾知识点。

- 小结笔记:及时总结复内容,制作笔记,方便日后温和复。

- 组织讨论小组:与同学组成讨论小组,相互讨论、交流研究心得和疑问。

- 寻求帮助:遇到困难和问题时,及时向老师和同学请教,寻求帮助。

时间安排- 阶段一:第1周至第2周- 阶段二:第3周至第5周- 阶段三:第6周至第7周- 阶段四:第8周至第9周以上是高三电影班历史复习备考计划,希望能帮助大家高效备考,取得优异的成绩。

加油!。

中国电影业的发展历史中国电影诞生于1895年,次年即被输入。

1896年8月11日,上海徐园内的又一村放映“西洋影戏”,是中国第一次电影放映。

粉碎四人帮后,电影事业获得发展。

1979年10月邓小平代表党中央肯定了文化大革命前17年的文艺路线基本是正确的,总结了历史的经验教训,纠正了过去提出的“文艺服从政治、文艺从属政治”的偏颇提法,重申执行双百方针。

1977年电影生产开始复苏,1980~1984年平均年产量达120部左右,每年观众人次平均在250亿左右,中国电影进入一个蓬勃发展的新时期。

发展概述早期(1931年以前)中国电影事业发端于20世纪初。

1905年,北京丰泰照相馆创办人任景丰拍摄了由谭鑫培主演的《定军山》片断,这是中国人自己摄制的第一部影片。

1913年,美国人经营的亚细亚影戏公司拍摄了由郑正秋编剧、张石川导演的中国第一部有故事情节的短片《难夫难妻》。

1917年上海商务印书馆拍摄时事短片。

次年成立活动影戏部,此后拍摄了两部中国最早的长故事片《阎瑞生》和《红粉骷髅》。

1922年,张石川与郑正秋、周剑云等组织明星影片公司,1923年完成由郑正秋编剧、张石川导演的《孤儿救祖记》,影片严肃地涉及了当时的社会实际,表现手法具有较浓的生活气息,演技自然、亲切、朴素。

与此同时,出现了大中华百合影片公司、神州影片公司、长城画片公司、民新影片公司等一批较具规模的影片公司。

邵醉翁兄弟于1925年创办天一影片公司,首先取材于民间故事,拍摄一批古装片,并在上海掀起拍摄古装片的热潮,还以此立足于南洋市场。

1925~1927年间,上海先后成立140家中小型电影公司;广州、北平(今北京)、天津等城市亦拍摄影片。

1928年明星公司开拍《火烧红莲寺》后又形成一股武侠片热潮。

此后的4年间上海各公司拍摄了400多部故事片,其中一大半是“火烧”、“武侠”、“神怪”之类光怪陆离、粗制滥造影片。

1928年,民新、大中华百合等影片公司组合成联华影业公司,先后拍摄了《恋爱与义务》、《恒娘》、《桃花泣血记》等片。

百年简史自1905年中国第一部电影《定军山》的诞生到2005年,中国的电影已走过了整整一百年的历程。

在这百年的中国电影历史长河中,中国电影的发展史离不开中国武术的熔入。

中国电影从无声、单机、黑白影片到高科技、大投入、环绕立体声巨幕电影,乃至全球最有影响力的电影节,以武术及以尚武崇德的侠义思想为主题的电影占据了中国电影的重要地位。

因此,可以说,中国武术促进了中国电影的发展;中国电影推广和宣传了中国武术。

中国电影史上的三次产业发展时期中国电影第一个产业时期是1922年—1937年。

在世界电影诞生的第二年,1896年电影现身于上海开始,中国本土的电影业便从商业放映起步了。

在经过蹒跚学步的萌芽期之后,到上世纪20年代,已经开始向私营化的产业发展,当时社会的资本环境与行业内的准备日渐成熟,民族工商业获得了空前的机遇得以迅猛发展,个人/社会资本,更准确地说是“游资”的逐渐充盈,使得很多资本家们投资的目标开始瞄准电影这一新兴行业。

在这个行业里,人才和技术上的储备正在丰满,张石川、郑正秋、罗明佑、黎民伟和后来的邵氏兄弟等一批电影人都是从摇篮期走过来的先驱者,他们各自不同程度地涉猎了电影行当中创作、制片甚至发行、放映几个方面,所积攒下来的经验使之成为上世纪二三十年代的电影中坚。

在技术上,初期设备使用和摄制过程都要依靠外国技术人员,但有了像罗永祥、董克毅、吴蔚云等最早的一批技术人才的加盟,这一局面很快就被打破。

具备了上述条件,以1922年明星公司成立为标志,电影公司迅速增长,到1924—1926年达到了高峰,据统计中国共开设有175家电影公司,仅上海一地就有141家。

在这个大浪淘沙过程中,“明星”、“联华”、“天一”三大公司浮出水面构成了三足鼎立。

老字号的“明星”在上海的成立是电影史上的一件大事,它始终当仁不让占据着第一把交椅,将个人资本的运营方式发挥到了极致;1930年成立的“联华”拥有院线的先天条件,形成“影院业与制片业之最初的联合阵线”。

罗明佑率先在一家私营公司里实现了制—发—放一条龙,他的经营思想在现在看来都是先进的,他试图结束中国电影的个人资本经营时代,进入垄断金融资本的高级阶段。

然而当这一超前的理念遇到战争炮火和尚在襁褓中的金融体系时,只能是被描绘在纸上的美好前景,罗明佑成了一位悲剧的人物;1925年成立的“天一”公司,以数量取胜的作风固然可圈可点,但它成功地开发了东南亚市场,发展到现在的“邵氏”已近80年,其生命线之长足以独立支撑起一部私营公司发展脉络的活历史。

与此同时,三大公司不同的制片策略也为中国电影奉献了不同的艺术形态,“明星”是“长篇正剧”的鼻祖、“联华”是“文艺片”的源头,而“天一”则把“稗史、神怪片”一脉发挥得淋漓尽致,这些影片的类型直至今日仍在延续。

三大公司是电影产业链中上游制片业的代表,而与之同步发展的中、下游发行放映业也不甘示弱。

在上海,最初的影院放映是由西方人经营的,西班牙人雷玛斯的青莲阁是第一个电影固定放映点,随后建起了属于自己的一条“院线”。

到1926年雷玛斯离沪回国时,他的动产与不动产相加总计不下百万,精品文档足以号称“电影大王”。

雷玛斯告老还乡时,张石川和百代公司的经理张长福终于等到时机,立即于1926年3月份承租了雷氏的五家电影院,组成中央影戏公司,以原有中央大戏院为领衔戏院,又吸收了“中华”、“平安”,中央影戏公司直辖7家影院。

这条国片院线的形成是制片商涉足放映业的标志,同时中国电影的院线开始了新的划分。

在北方,1918年开始经营北京真光电影公司的罗明佑将其属下3家影院,于1927年与经营西片的发行业务的英籍华人、平安电影有限公司董事长卢根属下的3家电影院合营,定名为华北电影公司。

1929年华北电影公司进入全盛时期。

罗明佑除掌控以上影院的首轮、二轮中外影片上映外,还以平津为中心,在石家庄、太原、郑州、济南、青岛,乃至沈阳、哈尔滨拥有直接或间接管辖的院线,同时开展国内外影片的代理发行的业务,短短几年时间控制了北方地区的电影发行放映,经营的影院达二十多家,把曾垄断经营影院的洋商一概排除在外,成为影院业名副其实的“华北王”。

面对中国庞大的市场和丰厚的回报,好莱坞八大公司纷至沓来,在上海和华北地区分别设有办事机构。

关于当时电影的放映数量,有数字显示,美国电影以每年占进口影片数量平均80%以上的绝对优势控制着中国电影的放映市场,甚至决定着影院业的生计。

尽管国产片的总生产量只是进口影片输入量的1/3或1/4,但是就中国的放映率和受众人群来说,国产片的影响力并不逊色于以美国片为主的外国电影。

1937年后,上海电影业因时局波动而变化,以“明星”消亡、“联华”解体、“天一”南迁为标志,老影业逐步消亡。

中国电影史上的一个黄金岁月和产业蓬勃时期在抗战炮火声中戛然而止。

以前苏联为模式,到1956年基本完成了“独立、完整的制片生产基地”为主要目标的体制建设任务。

1949年2月,经过短期的筹备,在建国前夕的4月上旬,电影管理局在北平成立,隶属中共中央宣传部领导,袁牧之任局长。

电影局成立后的第一个任务就是建立国家电影制片厂。

这个时期先后建立的东北电影制片厂、北平电影制片厂、上海电影制片厂三大国营电影企业在历史转折之际,为新中国电影事业走出了第一步。

在新中国电影事业的规划中,发行、放映同样位置显著,实现国有化的一体制既是最初方案,又是最终目标。

因而,各地影片经理公司的建立随着解放战争的节节胜利由关外推进到中原,在时间表上,与国营制片厂的创建可以说做到了两翼并进。

据统计,旧中国有678家电影院,半数以上集中在上海、天津、北平、广州、武汉、沈阳等大城市,中、小城市数量很少。

1954年6月至9月,电影局及所属各制片厂的领导干部共9人组成赴苏访问团,经过长达3个月的考察,回国后向中共中央上报了《电影工作者赴苏访问团工作报告》。

1955年中央批准了该《报告》,各电影厂(部门)便相继开始了大规模体制建设和调整,以前苏联为模式,到1956年基本完成了“独立、完整的制片生产基地”为主要目标的体制建设任务。

1959年共完成82部故事片,产量下降而艺术质量上升,优秀和比较优秀的影片达到近30部,占全年总数的1/3强,这一年在新中国电影的发展历史上被称之为“难忘的一九五九年”。

新中国电影的17年历程有多种划分的方法,就电影事业的发展而言,可精品文档分为两大重要时期:从1949年开国到1957年国民经济第一个五年计划结束,为起步、初创、建设的阶段;1957年以后,经过1959年的“十年献礼”高潮,到1965年“文化部整风”及1966年的“文革”,为稳定、发展、转变的阶段。

中国电影在经历了这17年的打造后,已经拥有了一份庞大的产业,家底坚实而雄厚。

中国电影第三次产业时期在时间和形式上与前两次有所不同。

“文革”后百废待兴,新时期的改革开放不久挽救了濒于崩溃的电影经济,也使中国电影迎来又一次复兴。

但几十年来形成的产业痼疾困扰着电影的发展,电视及多种娱乐方式的冲击更使电影业的经营每况愈下,改革势在必行。

随着中国性改革的不断深化,电影业开始重新审视市场的作用和力量。

上世纪90年代的一连串的“突破”如同多米诺骨牌效应,促成了体制的变迁,这一切都是在推动市场化进程的力量下进行的。

因此,这一次产业期的到来较前两次而言,在意识上体现出了更多自觉。

进入21世纪后,对于电影业市场化的确定和认知,已经在全行业达成了思想的统一,但客观上讲这是经历了一个过程的。

1993年,10部“分账大片”的引进和1999年中美谈判结束,中国加入WTO开始进入倒计时,这两大事件都着实给尚处于懵懂之中的中国电影业上了“市场”的一课。

与狼共舞,是中国电影不得不做出的选择,在与国际接轨的不断磨合中,才能渐渐地触摸到市场的脉搏。

“打破横向的区域界限,打破行业割裂状态,在大市场、大规模、全方位和全行业的基础上,进行纵向资产联营,进而重组市场,实现符合电影发展规律的新格局。

”2001年,随着市场观念的深入人心,“院线制”的建设规划被提上议程,12月18日出台了《关于改革电影发行放映机制的实施细则》,经过2002、2003两年的强力推动,到了2004年,“中国已建成的36条电影院线,加入影院已经达到1188家,银幕数为2396块,比院线成立初期增加了316家影院和815块银幕。

票房收入超过2000万元的影院有5家,超过1000万元以上的达到了15家以上。

”中国电影业市场化的方向确定以后,计划经济时代所形成的产、供、销关系亟待重新“洗牌”。

而在电影行业本身,打破了国有企业的单一主体,民营资本和境外资金开始进入,从制片业逐步扩展到发行放映业,呈现出多元化的趋势。

2001年,华语电影《卧虎藏龙》冲进奥斯卡,斩获多个奖项,这给了中国人制作华语大片以前所未有的机会和信心。

2001年到2003年,有着海外、本土双重投资背景的《大腕》、《英雄》、《天地英雄》、《手机》相继问世,《英雄》赢得了2.5亿的票房。

2004年,具有同样资金组合方式的《十面埋伏》、《可可西里》、《天下无贼》及《功夫》,在票房榜上分别占据了前三名,《功夫》是1.7亿,《十面埋伏》是1.6亿,《天下无贼》为1.2亿。

“借水行舟”使中国电影终于尝试着下了海,并且开始学习游泳。

武术与中国电影发展的三次高潮第一次高潮中国电影第一次武术动作片高潮出现在20世纪的20年代至30年代。

在当时,人们习惯称其为“武侠电影”。

武侠电影随着中国电影的发展而发展到了第一次高潮。

这个期间各种各类的武侠电影纷纷出现。

其武侠电影的急速发展,是与当时的文化背景、武侠小说等都有一定联精品文档系的。

1928年上海明星影片公司根据武侠小说《江湖奇侠传》改编并摄制成武侠电影《火烧红莲寺》。

历史上人们也一直认为《火烧红莲寺》是中国第一部武侠电影。

当时红极一时的《火烧红莲寺》,其票房和社会人气达到了登峰造极的地步。

在以后的3年内,为满足观众的要求,《火烧红莲寺》的续集竟拍了有18集之多。

就连现在的美国巨片《蝙蝠侠Ⅰ》、《蝙蝠侠Ⅱ》、《蝙蝠侠Ⅲ》都会感到汗颜。

《火烧红莲寺》说的是,湖南的浏阳和平江两地为争码头而引发械斗,涉及到武林中的昆仑派和崆峒派,以及红莲寺庙等。

剧情可以不去深入,而《火烧红莲寺》的连续18集,事实上形成了中国电影史上的第一次武术动作片高潮。

以后在1940年和1993年,香港又制作了两集,从而使《火烧红莲寺》总共拍了20集。

在整个1929年至1931年期间,上海的50余家影片公司,共拍了250余部武侠电影,占全部出产影片的60%。

由于日本侵华战争,中国电影受到了巨大的创伤,同时也导致了中国武侠电影第一次高潮的结束。

第二次高潮中国电影第二次武术动作片高潮出现在20世纪的50年代末至70年代。

在60至70年代,武术动作片和言情电影一样,成为支撑香港和台湾电影业的两大支柱。