27第十七章刑罚执行制度综述

- 格式:ppt

- 大小:399.50 KB

- 文档页数:5

第十七章量刑制度第一节累犯累犯自首和立功是量刑的法定情节,其中累犯是法定的从严情节,自首和立功是法定的从宽情节。

一、累犯的概念和累犯制度的意义(一)累犯的概念累犯是指因犯罪受过一定的刑罚处罚,在该刑罚执行完毕或赦免以后,在法定期限内又犯一定之罪的罪犯。

(二)累犯与再犯再犯,是指被法院认定有罪、判刑后再次犯罪的人。

累犯与再犯的区别主要表现为:1.累犯前罪与后罪必须都是故意犯罪;而再犯前后罪没有此种限制。

2.累犯必须以前罪受过一定的刑罚和后罪应受一定的刑罚为成立条件;而再犯,并不要求前后两罪必须被判处一定刑罚。

3.累犯所犯后罪,必须是在前罪刑罚执行完毕或赦免以后的法定期限内实施;而再犯的前后两罪之间无时间方面的限制。

(三)累犯制度的意义累犯在受过刑罚处罚并接受了必要的教育改造之后,仍然不思悔改,于法定时间内又犯需要判处较重刑罚之罪,说明其主观恶性较深,改造难度较大,具有较大的人身危险性和较重的社会危害性。

根据罪刑相当的原则,应对其从严处罚。

只有这样,才能有效地保证刑罚的特殊预防和一般预防目的的实现,提高惩罚犯罪、改造犯罪人的实际效果。

二、累犯的构成条件根据刑法的规定,刑法理论将累犯分为一般累犯和特殊累犯两种。

(一)一般累犯的构成条件一般累犯又称普通累犯。

根据《刑法》第65 条的规定,一般累犯是指因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,在刑罚执行完毕或赦免以后 5 年内,再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪的犯罪分子。

一般累犯的构成条件是:1.前罪和后罪都必须是故意犯罪。

这是构成累犯的主观条件。

2.前罪被判处的刑罚和后罪应当被判处的刑罚均是有期徒刑以上。

这是构成累犯的客观方面的刑度条件,即前罪与后罪都是较重的罪。

3.后罪发生在前罪刑罚执行完毕或者赦免之后5年以内。

这是构成累犯的客观方面的时间条件。

刑罚执行完毕,是指主刑执行完毕,不包括附加刑在内。

对前后两罪之间的时间间隔,各国刑法规定不一。

有的规定为5年,例如英国、瑞士、日本等国的刑法;有的规定为10年,例如瑞典、埃及等国的刑法;有的规定为3年,例如韩国等国的刑法。

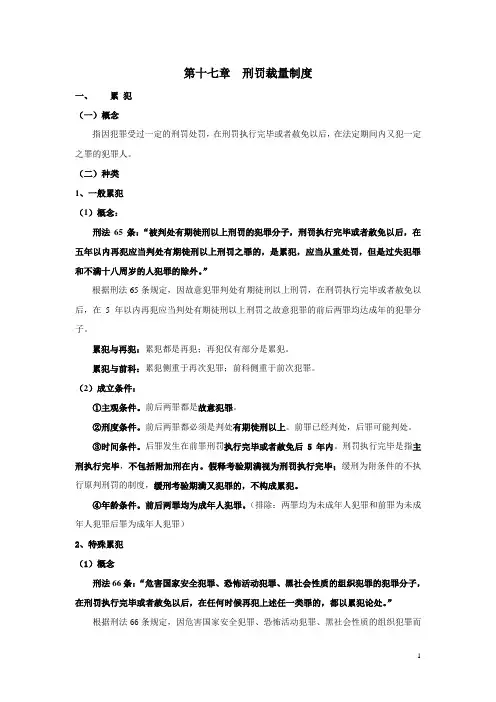

第十七章刑罚裁量制度一、累犯(一)概念指因犯罪受过一定的刑罚处罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后,在法定期间内又犯一定之罪的犯罪人。

(二)种类1、一般累犯(1)概念:刑法65条:“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚,但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

”根据刑法65条规定,因故意犯罪判处有期徒刑以上刑罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后,在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪的前后两罪均达成年的犯罪分子。

累犯与再犯:累犯都是再犯;再犯仅有部分是累犯。

累犯与前科:累犯侧重于再次犯罪;前科侧重于前次犯罪。

(2)成立条件:①主观条件。

前后两罪都是故意犯罪。

②刑度条件。

前后两罪都必须是判处有期徒刑以上。

前罪已经判处,后罪可能判处。

③时间条件。

后罪发生在前罪刑罚执行完毕或者赦免后5年内。

刑罚执行完毕是指主刑执行完毕,不包括附加刑在内。

假释考验期满视为刑罚执行完毕;缓刑为附条件的不执行原判刑罚的制度,缓刑考验期满又犯罪的,不构成累犯。

④年龄条件。

前后两罪均为成年人犯罪。

(排除:两罪均为未成年人犯罪和前罪为未成年人犯罪后罪为成年人犯罪)2、特殊累犯(1)概念刑法66条:“危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子,在刑罚执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯上述任一类罪的,都以累犯论处。

”根据刑法66条规定,因危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪而被判处刑罚,在刑罚执行完毕或者赦免以后,再犯上述任一类罪的的犯罪分子。

属于同种累犯。

(同种类罪;区别与异种累犯;同种累犯是刑法打击重点)(2) 成立条件①罪质条件。

前后两罪都是危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪。

②刑度条件。

前后两罪都应当判处刑罚。

包括主刑和附加刑。

③时间条件。

后罪发生在前罪执行完毕或者赦免后的任何时候。

刑罚执行制度

刑罚执行制度是指国家对犯罪者实施刑罚的过程和程序,是刑事司法的重要环节。

该制度主要包括刑罚的执行程序、刑罚的执行方式、刑罚的执行监督等方面。

刑罚执行程序包括从判决生效到执行完毕的全过程,包括刑罚执行的申请、审查、批准、执行和结束等环节。

其中,刑罚执行的初始申请主要由刑罚执行机关、犯罪被害人和犯罪人提出。

审查和批准环节主要由刑罚执行机关和法院完成。

刑罚执行的具体实施包括罚金缴纳、拘传、管制、剥夺政治权利、剥夺公民权利、监禁、死刑等多种方式。

刑罚执行监督是保障刑罚执行公正、合法的重要保障措施。

刑罚执行监督主要由监狱、公安机关、人民法院、人民检察院等机构完成。

监督内容主要包括对犯罪人的人身安全、精神健康、劳动教育、改造成果等方面的监督。

刑罚执行制度的建立和完善是维护国家安全和公共利益、保障人民生命财产安全和人权自由的必要手段。

但是,由于刑罚执行涉及到犯罪人的生命和自由权利,因此在刑罚执行中要注意保障犯罪人的人权和法律权利,防止出现不当执法、徇私舞弊等问题。

- 1 -。

我国的刑罚执行制度所谓刑罚的体系,是指国家为充分发挥刑罚的功能、实现刑罚的目的,基于刑法明文规定而形成的、由必然刑罚种类按其轻重程度而组成的序列。

刑罚执行,是指有行刑权的司法机关将人民法院生效的裁决所肯定的刑罚付诸实施的刑事司法活动。

以下是我国刑罚执行制度:一、减刑(一)减刑的概念我国1997年刑法典第78条规定:“被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯法分子,在执行期间,若是认真遵守监规、同意教育改造,确有悔改表现,或建功表现的,能够减刑。

”所谓减刑,是被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯法分子,在执行期间,若是认真遵守监规、同意教育改造,确有悔改表现,或建功表现的,能够适当减轻其原判刑罚的制度。

减刑主要包括两种情形:一是把原判较重的刑种减轻为较轻的刑种;二是把原判较长的刑期减轻为较短的刑期。

(二)减刑的适用条件按照刑法典第78条的规定,减刑可分为应当减刑与能够减刑两种。

应当减刑与能够减刑的对象条件和限度条件相同,但实质条件有所不同。

对于犯法分子减刑,应该具有以下适用条件:1.对象条件,减刑只适用于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯法分子。

2.实质条件,即“认真遵守监规,同意教育改造,确有悔改表现,或有建功表现”。

另外,刑法还规定若是有下列重大建功表现的,应当减刑:(1)阻止他人重大犯法活动的;(2)揭发牢狱内外重大犯法活动,经查证属实的;(3)有发明创造或重大技术革新的;(4)在日常生产、生活中舍己救人的;(5)在抗御自然灾害或排除重大事故中,有突出表现的;(6)对国家和社会有其他重大奉献的。

3.限度条件,是指犯法分子通过一次或几回减刑以后,应当实际执行的最低刑期。

对于减刑的限度,刑法典第78条和有关司法解释作出了明确的规定,即被判处管制、拘役、有期徒刑的,其减刑后实际执行的刑期不能少于原判刑期的1/2;被判处无期徒刑的,其减刑后实际执行的刑期不能少于10年;对于死刑缓期二年执行的犯法分子减为无期徒刑、有期徒刑后又被减刑的,其实际执行的刑期很多于12年(不含死刑缓期执行的二年)。

论述我国刑罚的体系及其执行要求我国刑罚体系是指我国法律规定的刑罚种类和刑罚执行程序。

我国刑罚体系主要包括主刑、附加刑和特别规定的刑罚。

主刑包括死刑、有期徒刑、拘役和罚金;附加刑包括剥夺政治权利、没收财产和驱逐出境;特别规定的刑罚包括缓刑、管制、强制戒毒等。

我国刑罚体系的执行要求主要包括以下几个方面:一、依法执行我国刑罚体系的执行必须依法进行。

刑罚的适用必须符合法律规定,刑罚的执行必须按照法律程序进行。

刑罚执行机关必须依法行使职权,不能随意变更刑罚种类或刑罚执行方式。

二、人道主义我国刑罚体系的执行必须体现人道主义精神。

刑罚的目的是惩罚犯罪行为,但也要尊重罪犯的人权和尊严。

刑罚执行机关必须保障罪犯的基本权利,如生命权、健康权、教育权、劳动权等。

三、公正公平我国刑罚体系的执行必须公正公平。

刑罚的适用和执行必须遵循法律原则,不能因人而异,不能有偏颇。

刑罚执行机关必须严格按照法律规定执行刑罚,不能有私心杂念。

四、改造教育我国刑罚体系的执行必须具有改造教育的功能。

刑罚的目的不仅是惩罚犯罪行为,更重要的是要改造罪犯,使其重新回归社会。

刑罚执行机关必须采取有效的教育和改造措施,帮助罪犯认识错误,改正错误,重建信心。

五、安全稳定我国刑罚体系的执行必须保障社会安全和稳定。

刑罚的适用和执行必须符合社会公共利益,不能危害社会安全和稳定。

刑罚执行机关必须采取有效的措施,防止罪犯再次犯罪,保障社会安全和稳定。

六、监督制约我国刑罚体系的执行必须受到监督制约。

刑罚执行机关必须接受上级机关和社会公众的监督,确保刑罚的适用和执行符合法律规定和社会公共利益。

同时,刑罚执行机关也要加强自我监督,防止出现违法违纪行为。

我国刑罚体系的执行要求是多方面的,必须依法执行、体现人道主义精神、公正公平、具有改造教育的功能、保障社会安全和稳定、受到监督制约。

只有这样,才能有效地维护社会公共利益,保障人民群众的安全和权益。

刑罚执行制度解读刑罚执行制度是国家为维护社会稳定和公正、保护国家安全和人民利益而制定的一系列规章和制度。

它的主要目的是通过对犯罪分子的惩罚和教育改造,防止和打击犯罪行为的发生,保护人民的生命财产安全,使社会得到更好的治理。

首先,刑罚执行制度扮演着防止犯罪的重要角色。

通过实施刑罚,可以对犯罪行为进行惩罚,起到威慑作用,减少了潜在的犯罪。

当犯罪分子看到身边的人因犯罪而受到了应有的惩罚,就会对犯罪行为感到恐惧和不安,从而降低了犯罪的发生率。

其次,刑罚执行制度促进了社会的安全和稳定。

犯罪行为往往会给社会带来很大的负面影响,破坏社会秩序和安定。

而通过刑罚执行制度对犯罪分子进行惩罚,可以有效地遏制犯罪的扩散,维护社会的安全和稳定。

再次,刑罚执行制度还可以通过对犯罪分子的教育改造,帮助他们回归社会,重新建立起正确的价值观念和行为准则。

在刑罚执行过程中,犯罪分子接受专门的教育和培训,通过思想教育、法律教育和职业技能培训等方式,帮助他们认识到自己的错误,改变错误行为,重新融入社会。

此外,刑罚执行制度还保护了被害人的权益。

犯罪行为常常给被害人带来严重的身体和心理伤害,破坏了他们的生活和幸福。

而刑罚执行制度通过对犯罪分子进行法律惩处,可以为被害人讨回公道,保护他们的权益,恢复他们的尊严和安全感。

然而,刑罚执行制度也面临一些问题和挑战。

首先,刑罚执行过程中存在着法律适用的主观性和不确定性。

由于司法人员在判断和执行刑罚过程中的主观意识和实践经验不同,可能导致对同一类犯罪分子的处罚不一致,从而引发公平正义的争议。

其次,刑罚执行过程中存在着对犯罪分子的人权保护问题。

尽管刑罚执行的目的是为了惩罚犯罪分子和保护社会安全,但在具体的执行过程中,可能会涉及到一些非人道的待遇和侵犯人权的行为,这也需要引起我们的高度关注和正确对待。

此外,刑罚执行制度还需要不断与社会发展和变革相适应,进行改革和完善。

随着经济、科技和社会环境的变化,犯罪分子的行为方式和社会治安形势也在不断改变,刑罚执行制度也需要不断调整和优化,以适应新形势下的犯罪防控工作。