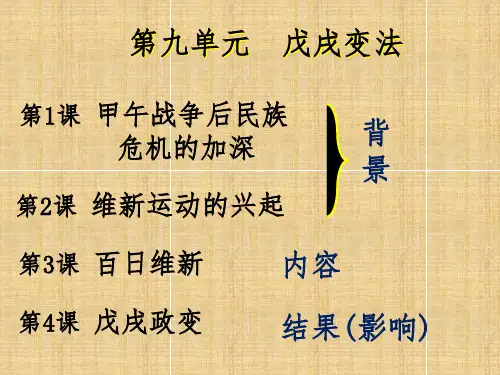

高中历史选修1《第九单元 戊戌变法 甲午战争后民族危机的加深》463人教PPT课件

- 格式:pptx

- 大小:42.36 KB

- 文档页数:1

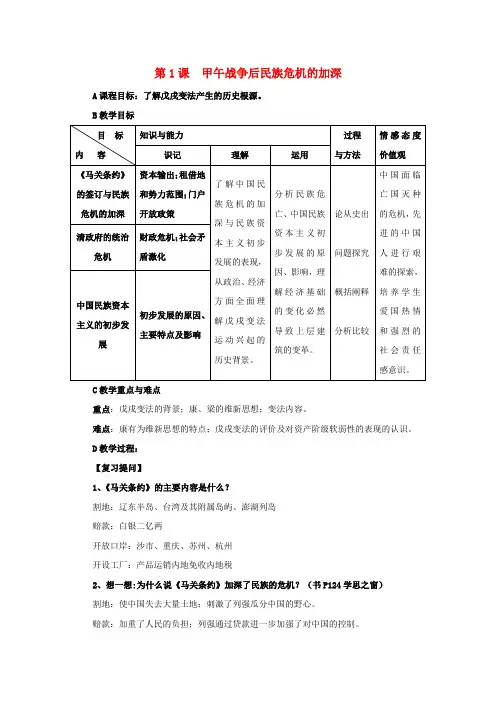

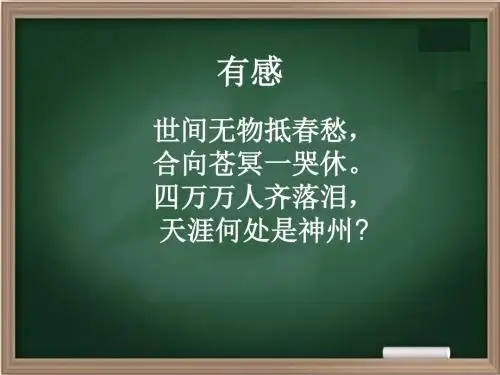

第1课甲午战争后民族危机的加深A课程目标:了解戊戌变法产生的历史根源。

B教学目标C教学重点与难点重点:戊戌变法的背景;康、梁的维新思想;变法内容。

难点:康有为维新思想的特点;戊戌变法的评价及对资产阶级软弱性的表现的认识。

D教学过程:【复习提问】1、《马关条约》的主要内容是什么?割地:辽东半岛、台湾及其附属岛屿、澎湖列岛赔款:白银二亿两开放口岸:沙市、重庆、苏州、杭州开设工厂:产品运销内地免收内地税2、想一想:为什么说《马关条约》加深了民族的危机?(书P124学思之窗)割地:使中国失去大量土地;刺激了列强瓜分中国的野心。

赔款:加重了人民的负担;列强通过贷款进一步加强了对中国的控制。

通商:使列强深入中国内地,掠夺中国资源和倾销商品。

开设工厂:使列强直接掠夺中国的原料和劳动力;沉重打击了中国的民族工商业。

中国半殖民地化程度大大加深3、跟以前的不平等条约相比,内容上最大的不同在哪里?开设工厂【导入新课】甲午战争是一场决定中国历史命运的战争。

1894年甲午战争前,许多中国人自视甚高,没有把日本放在眼里。

他们或多或少地保留着长期以来形成的对日本的心理优势,认为日本是不自量力,如果与中国交锋,必败无疑。

然而一向被认为是东亚文明主导者的中国,竟然被经过明治维新开始强大起来的岛国日本打败,这一事实使中国人在备受痛苦和屈辱的同时,开始进行反思。

如何在危机中自救?怎样才能在强敌如林的世界中为自己争得一席之地?【讲授新课】戊戌变法的背景一、《马关条约》的签订与民族危机的加深1、列强侵华方式发生变化(1)列强侵华方式的变化【合作探究】1:19世纪末帝国主义侵略中国的方式发生了什么重大变化?以什么事件为标志?(1)侵略方式的变化体现在经济和政治两方面。

甲午战争以前,经济上,由商品输出进入到资本输出为主的阶段;政治上,由直接割地改为划分势力范围和强占租借地,掀起瓜分中国的狂潮。

(2)以甲午中日战争为标志。

【知识链接】商品输出与资本输出商品输出是资本主义国家的工业品到外国市场倾销,获取利润;资本输出是指帝国主义为获取高额利润对国外的贷款和投资,这是帝国主义的经济特征之一。

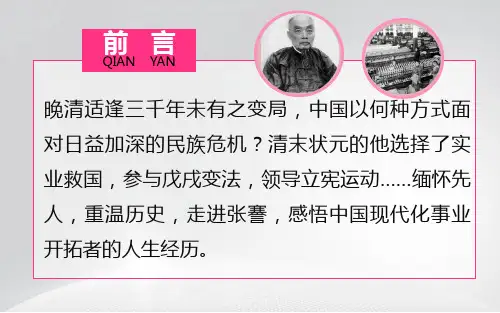

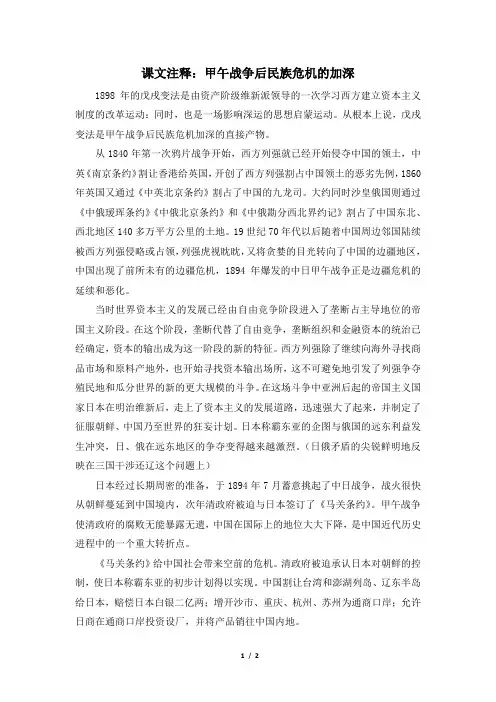

课文注释:甲午战争后民族危机的加深1898年的戊戌变法是由资产阶级维新派领导的一次学习西方建立资本主义制度的改革运动:同时,也是一场影响深运的思想启蒙运动。

从根本上说,戊戌变法是甲午战争后民族危机加深的直接产物。

从1840年第一次鸦片战争开始,西方列强就已经开始侵夺中国的领土,中英《南京条约》割让香港给英国,开创了西方列强割占中国领土的恶劣先例,1860年英国又通过《中英北京条约》割占了中国的九龙司。

大约同时沙皇俄国则通过《中俄瑷珲条约》《中俄北京条约》和《中俄勘分西北界约记》割占了中国东北、西北地区140多万平方公里的土地。

19世纪70年代以后随着中国周边邻国陆续被西方列强侵略或占领,列强虎视眈眈,又将贪婪的目光转向了中国的边疆地区,中国出现了前所未有的边疆危机,1894年爆发的中日甲午战争正是边疆危机的延续和恶化。

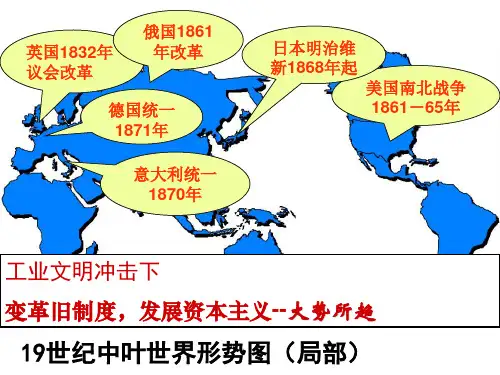

当时世界资本主义的发展已经由自由竞争阶段进入了垄断占主导地位的帝国主义阶段。

在这个阶段,垄断代替了自由竞争,垄断组织和金融资本的统治已经确定,资本的输出成为这一阶段的新的特征。

西方列强除了继续向海外寻找商品市场和原料产地外,也开始寻找资本输出场所,这不可避免地引发了列强争夺殖民地和瓜分世界的新的更大规模的斗争。

在这场斗争中亚洲后起的帝国主义国家日本在明治维新后,走上了资本主义的发展道路,迅速强大了起来,并制定了征服朝鲜、中国乃至世界的狂妄计划。

日本称霸东亚的企图与俄国的远东利益发生冲突,日、俄在远东地区的争夺变得越来越激烈。

(日俄矛盾的尖锐鲜明地反映在三国干涉还辽这个问题上)日本经过长期周密的准备,于1894年7月蓄意挑起了中日战争,战火很快从朝鲜蔓延到中国境内,次年清政府被迫与日本签订了《马关条约》。

甲午战争使清政府的腐败无能暴露无遗,中国在国际上的地位大大下降,是中国近代历史进程中的一个重大转折点。

《马关条约》给中国社会带来空前的危机。

清政府被迫承认日本对朝鲜的控制,使日本称霸东亚的初步计划得以实现。

第1课甲午战争后民族危机的加深(测试)1. 1894年10月,日军占领旅顺。

当时有日本人画了这样一幅漫画,画中的清朝官员被“击溃”,并写上“旅顺口”三字,该官员虽扛着洋枪,但被日军的扫帚把所打碎。

该漫画①是对中华民族的公开侮辱和挑衅②客观上体现出清政府的腐朽无能③反映出日本侵略者的狂妄自大④必将激起中国人民对日本的复仇情绪A. ①②③B. ②③④C. ①③④D. ①②④【答案】A【解析】根据材料和所学知识可知,清政府在对日战争中的节节失利,主要是由清政府的腐朽无能造成的。

图片所给信息明显夸大了日本的实力,④在材料中不能体现,可以排除;①②③说法正确,故选A。

2. 19世纪,列强加紧侵略中国,中华民族面临着深重的民族危机。

下列相关的叙述不正确的是A. 与19世纪中期相比侵华的主要角色发生重大变化B. 资本输出取代商品输出C. 19世纪末中国面临沦为半殖民地的危机D. 参加侵华的国家空前增多【答案】B【解析】19世纪中期,列强侵华以商品输出为主,这是由工业资本主义发展所决定的。

19世纪后半期,在第二次工业革命的推动下,列强侵华变为以资本输出为主,但这一时期商品输出仍然是列强对外侵略的重要方式,故答案选B。

其他三项均符合历史史实。

3. 甲午战争后,清政府“准各省广开民厂”的主要目的是A. 洋务运动的刺激B. 民族资产阶级的强烈要求C. 扩大税源,解决财政危机D. 抵制列强经济侵略【答案】C【解析】甲午战后,清政府放宽对民间设厂的限制,这既不是为推动洋务企业发展,也不是抵制列强的侵略,更不是适应资产阶级的强烈要求,清政府采取措施,是从地主阶级立场出发,维护其统治的,排除ABD;19世纪末,其内部出现了严重的财政危机,特别是《马关条约》的巨额赔款,进一步加重了财政危机,为扩大税源,解决财政危机,才允许各省设厂,C正确。

点睛:抓住关键信息“甲午战争后,清政府‘准各省广开民厂’”,联系所学甲午战争的影响分析解答即可。

第1课甲午战争后民族危机的加深[课标要求] 了解戊戌变法的历史背景。

一、《马关条约》的签订与民族危机的加深1.背景(1)《马关条约》签订后,日本侵略势力开始进入中国。

(2)欧美帝国主义列强扩大对华政治侵略与经济掠夺。

2.表现(1)经济侵略——以资本输出为主。

①奴役性借款:清政府向俄、法、英、德等国举借了附有政治条件的大借款。

②争夺在中国修筑铁路的权利。

③开设工厂。

④开采矿山。

(2)政治侵略——瓜分中国。

①强占租借地和划分“势力范围”。

②美国提出“门户开放”政策。

3.影响中华民族面临空前严重的危机。

[归纳总结] 19世纪末20世纪初西方国家向帝国主义过渡,进一步加紧对外扩张,资本主义国家侵略中国体现出新的特点——以资本输出和瓜分为目的,使中国面临更加严重的民族危机。

学习西方资本主义的社会政治制度,在中国发展资本主义,挽救空前严重的民族危机,已经成为时代的要求。

二、清政府的统治危机和中国民族资本主义的初步发展1.清政府的统治危机(1)财政危机①原因a.从1896年起偿还借款。

b.各地的洪涝灾害。

②应变措施:节支增收。

③结果:遭到了官员的抵制,成效甚微。

(2)政治危机:阶级矛盾和社会矛盾更加激化。

2.中国民族资本主义的初步发展(1)原因①随着帝国主义侵略的加剧,中国的自然经济进一步解体,客观上促进了中国民族资本主义的发展。

②爱国工商人士发出“实业救国”的呼声与主张。

③清政府允许民间设厂。

(2)表现:出现了一些颇具规模的厂矿企业。

(3)存在问题①民族工业无力与实力雄厚的外国在华资本及其廉价商品竞争,随时都有破产和倒闭的危险。

②民族工业面临国内封建势力的压迫。

(4)影响①新兴的民族资产阶级迫切要求实行政治变革,改善社会环境,为发展资本主义开辟道路。

②民族资本主义的初步发展为维新变法运动奠定了经济基础。

[历史认识] 中国民族资本主义两面性的特点是由其产生于半殖民地半封建社会的性质决定的。

一方面受到外国资本主义和本国封建主义的压迫,因而具有反对外国资本主义侵略和本国封建主义压迫的要求,即革命性。