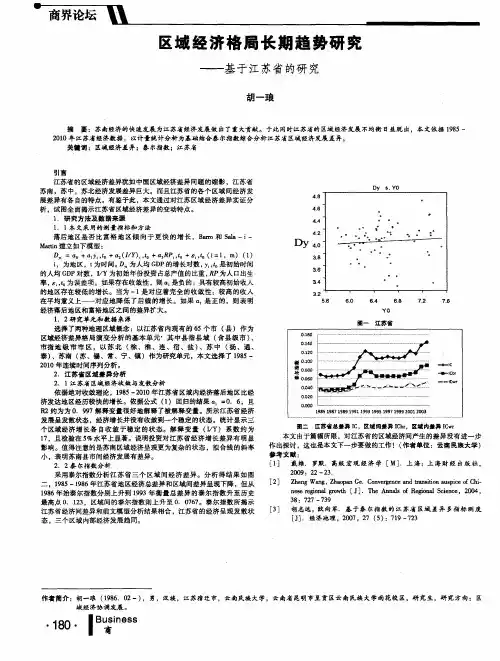

省级区域经济差异研究(江苏)

- 格式:docx

- 大小:527.72 KB

- 文档页数:7

江苏区域经济发展差异及对策——以苏南、苏北的比较为重点摘要:地区经济的非均衡发展,地区差距的存在,是经济发展过程中的一种普遍现象。

随着中国经济总体的迅猛发展,这种不平衡的现象也越来越严重,政府虽然采取了一系列的措施,但差距并没有明显缩小。

而作为经济发达、增长迅速的江苏省,也存在着同样的问题,尤其是苏南、苏北差距逐步扩大,严重制约了其总体经济实力的进一步提升和全面小康社会目标的实现。

本文旨在描述苏南、苏北经济发展的现状,从差异中分析差距产生的原因及随之而来的问题,并提出解决问题的一些建议。

关键词:江苏,区域经济,差异中国分类号:文献标识码:A众所周知,江苏经济的发展在地域上并非是整齐划一的,而是存在着一定的梯度,即苏南、苏中和苏北三个层次。

按最新统计口径来划分,苏南包括南京、无锡、常州、苏州、镇江5个地级市,土地面积达28090平方公里, 2007年年末总人口达2329.50万人,非农业人口比重达48.6%;苏中包括南通、扬州、泰州3个地级市,土地面积达20432平方公里,2007年年末总人口达1726.08万人,非农业人口比重达30.1%,苏北则包括徐州、连云港、淮安、盐城、宿迁5个地级市,土地面积达54357平方公里,2007年年末总人口达3298.49万人,非农业人口比重达28%。

注: 根据《江苏省统计年鉴2008》中的相关数据计算得出该表。

表1中的各项指标均显示出苏南的社会经济状况优于苏中、苏北,尤其是苏南和苏北的差距甚大。

苏南地区的生产总值是苏北的 3.2倍,城市居民人均可支配收入是苏北的 1.5倍,农村居民人均纯收入是苏北的1.7倍,苏北地区产业结构最不合理,第一产业比重过大。

面对区域差距,江苏省要想实现全面建设小康社会的目标,就必须积极促进苏南、苏北区域共同协调发展。

一、苏南、苏北的差异1984年10月20日,党的十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》,这一决定解开了束缚苏南进行大规模商品生产的枷锁,使得苏南发展突飞猛进,而苏北沉浸在联产承包责任制带来的美梦中,必然导致它将远远落后于苏南地区。

江苏区域经济发展差异泰尔指数分析区域经济发展差异是一个全球性的问题,世界各地经济发展过程中都曾面临此问题。

改革开放至今,江苏备受区域经济发展差异的困扰,特别是苏北地区由于基础设施薄弱、经济结构单一等诸多因素,经济发展相对落后,并且与苏南的发展差距日趋扩大。

本文利用泰尔指数分析江苏区域经济发展差异,力求找出制约苏北经济发展的因素,并提出对策建议。

关键词:区域经济GDP 泰尔指数贡献率江苏区域经济发展差异分析研究区域经济差异,必须选择适当的测度指标。

衡量区域经济发展的方法很多,有绝对差异和相对差异之分。

常用的绝对差异测算方法有标准差、极差、平均差等;常用的相对差异测算方法有变异系数、加权变异系数、基尼系数和泰尔指数等。

本文采用泰尔指数来测算江苏区域经济发展差异。

(一)泰尔(Theil)指数泰尔指数又称泰尔熵、泰尔系数,它是运用信息理论推出的一个可以按加法分解的不平等指数。

泰尔指数的算法有多种,因采用的权数不同,加权计算产生不同泰尔指数。

泰尔指数的计算公式为:式中:yi为i区域研究指标所占的比重;pi为权数。

泰尔系数T越大,表示各区域间经济发展水平差异越大;反之,就表示各区域间经济发展水平差异越小。

泰尔指数的优点在于可以细分区域间差异和区域内差异,可以按组内差距和组间差距进行分解,将组内与组间的差距或不平等综合成总体的差距。

把江苏的总体差异进行分解,泰尔指数分解如下:T=T1+T2即总体差异T=区域间差异T1+区域内差异T2。

以江苏省为例,具体计算如下:T1=NS•In(ns/GDPs)+nm•In(nm/GDPm)+nn•In(nn/GDPn)T2=ns•Ts+nm•Tm+nn•TnT=T1+T2=T1+ns•Ts+nm•Tm+nn•Tn方程两边同除以T,得:式中:TS、TM、TN分别表示苏南、苏中、苏北地区的泰尔指数;GDPi 表示某市GDP占江苏省GDP的比重;GDPs、GDPm、GDPn分别表示苏南、苏中、苏北地区GDP占江苏省GDP的比重;ni表示某市人口占江苏省人口的比重;ns、nm、nn分别表示苏南、苏中、苏北地区人口占江苏省人口的比重;、、、分别为地区间、苏南、苏中、苏北对总体差异的贡献率。

1.苏中苏南苏北区域经济关系苏南、苏中、苏北是江苏梯度差异明显的三个经济区域,苏南是江苏经济的重要支柱,也是苏北、苏中接受辐射和拉动的重要源头。

苏南地区位于“长三角经济区”中心区域。

与核心城市上海接壤;苏中地区位于次中心区域,沿长江下游北岸排列,与苏南和上海隔江相望;苏北地区位于其边缘和辐射区域,距上海相对较远,受经济中心的吸引和辐射作用较弱。

在实施区域协调发展战略中,江苏大力推进产业、财政、科技、劳动力“四项转移”和南北共建开发园区等多项举措,逐步形成了苏南提升、苏中崛起、苏北振兴的区域共同发展新格局。

近年来,苏北加快了承接苏南产业转移的速度,这既为苏南产业升级腾出了空间,也促进苏北提高工业化水平。

稳住苏南,为苏中、苏北承接先进技术、产业辐射,拉动经济增长创造了优良条件, 此举更对稳定全国经济发展大局,促进东中西部协调发展,具有积极的启示作用。

2.苏中苏南苏北区域经济差异苏南经济的内生动力和外部推力较强,投资、消费和净出口三大需求对经济增长的支撑强度均高于苏中和苏北。

苏南经济发展历史上高于苏中、苏北,经济实力很强,城市经济基础相对较好,尤其是工业基础优于苏中苏北,而苏北一直以农、渔业为主导产业,工业基础相对较弱从江苏资源开发和利用来看,苏南制造业较发达,接近工业化高级阶段的初期,属于加工型地区,苏北资源较丰富,属资源型地区,处于从初级产品生产向工业化初期的过渡阶段。

苏中介乎两者之间,处在工业化初期向工业化中期的迈进阶段,尚未实现从轻工业向重化工业的转换。

3.如何对待差异:(一)着眼于整体构造,充分发挥合力优势苏南地区要继续发挥改革开放先导作用和加快现代化建设的示范作用,帮助后发地区发展,促进区域经济合作苏中地区要加强与苏南地区和上海的联系与合作,积极参与以上海为龙头的长江三角洲的产业分工,加快与苏南经济一体化进程。

淮北等欠发达地区要发挥自己的后发优势,按照市场需求的导向,重新定位产业存量优势和资源开发价值,借鉴先进地区的发展经验,使该地区的资源经济和技术经济联动发展。

江苏区域经济的平衡发展有助于推动全省经济增长,这既是对邓小平同志社会主义本质理论和区域经济动态平衡发展战略构想的具体实践,也是江苏加快现代化进程的迫切需要和世纪之交的历史选择,更能给我国地区发展提供借鉴。

因此,本文结合前人相关文献和数据,试图找出针对性更强的措施使江苏三大区域均衡发展,以期为全国区域平衡发展提供示范性经验。

一、江苏省区域经济发展不平衡现状的分析区域发展不均衡既是我省的危机同时也是我省的转机。

分析江苏三大区域的经济发展状况就应该从江苏全省的经济发展出发,立足全省经济发展状况,才能更好的掌握江苏三大区域的经济发展现状。

目前,江苏全省经济发展主要表现为:(1)全省GDP 总量逐年攀升,总量占比增幅较小。

(2)全省人均GDP 不断增长,均值高出全国平均水平。

(3)全省产业结构完善,产业结构不断优化。

江苏经济总量不断提升的同时,区域内经济发展差距依然巨大,区域协调发展成果不显著,主要表现在:(1)区域经济总量相对差距缩小,但绝对差距依然较高。

(2)地区人均GDP 差距逐渐缩小,居民生活水平差异仍然巨大。

(3)产业层次整体提升,产业差距居高不下。

(4)要素流动顺畅且分布日趋均衡,市场建设仍需加强。

不平衡的现状既是对全省全面协调可持续发展的制约和挑战,同时也是江苏加快转变经济发展方式、优化资源配置的重要时机。

二、江苏省区域经济发展不平衡的原因分析江苏全省全省居民生活水平高出全国平均水平,但省内三大区域经济发展失衡严峻,导致全省经济发展止步不前。

从多角度分析三大区域固有差距,找出区域发展不平衡原因,才能给出更有效的建议。

1.区位条件因素地区区位条件直接影响该地区经济发展现状和未来发展前景,良好的区位条件无疑能促使区域又快又好的发展,而恶劣的区位条件不仅能减缓一个地区当前的发展速度,更是对该地区长久发展之计的严重阻碍。

苏南地处长江三角洲核心地带,交通便捷,城市基础实力较强,且与上海接壤,受上海经济影响辐射大。

苏南与苏北经济发展差距的研究摘要:江苏省的两个重要组成部分——苏南和苏北,不仅存在地域和文化的差异,并且在经济发展的水平上也有很大的差异。

本文首先阐释了苏南苏北地区经济发展的差距现状,紧接着对苏南苏北地区经济发展差距的成因进行了深入分析,最后对消除苏南苏北的经济发展差距提出了对策建议。

关键词:苏南苏北经济发展一.引言改革开放以来,在我国实施的非均衡发展战略主导下,江苏省成为全国经济增长最快、最具活力的省份之一。

至2007年底,占全国总面积1.16%的江苏,创造了占全国10.24%的地区生产总值和13.18%的外贸进出口总额。

2008年全国地区生产总值排名前10位的包括江苏的苏州和无锡。

但是,在经济快速增长的同时,苏北(指徐州、淮阴、宿迁、盐城、连云港五市。

下同)与苏南(苏州、无锡、常州三市。

下同)的差异却日益扩大,引起了诸多学者的关注和研究。

二.苏南苏北经济发展差距现况改革开放前,苏南、苏中与苏北也存在着一定的经济差距,但并没有现在这样大,苏南、苏中与苏北的梯度局面日趋明显。

改革开放以来,尽管江苏努力缩小南北经济发展差距。

1984年,江苏省委、省政府提出了“积极提高苏南、加快发展苏北”的发展方针。

1994年确立了“没有苏北的小康就没有全省的小康,没有苏北的现代化就没有全省的现代化”的思想,明确把“统筹区域发展”作为全省经济发展的三大战略之一,并实施南北合作产业转移示范工程(1997)、全面推进农村小康和现代化建设工程(1998)、启动“南北挂钩、对口协作”工程(1999)。

进入新世纪后,针对新的区域发展态势,江苏省统筹区域发展战略提出了新思路、新方针,以因应形势的变化。

但是江苏省南北区域经济发展差距仍然明显。

三大区域人均地区生产总值差距00.511.522.533.544.551978198519901992199419962001200320052007苏南苏中苏北三.苏北经济发展落后成因分析作为一种经济现象,区域经济发展差异的产生与扩大,是资源禀赋、地理位置、基础设施、人文环境、政策体制等多种因素综合作用的结果。

江苏省区域经济发展不平衡问题研究江苏省位于中国东部沿海地区,是中国经济发展最为活跃的省份之一。

近年来,江苏省区域经济发展出现了不平衡的问题,即不同地区的经济发展水平和发展速度差异较大。

这种不平衡现象主要体现在以下几个方面。

江苏省区域经济发展不平衡表现在不同地区的经济规模差距较大。

以南京市为例,作为江苏省的省会城市,其经济规模和发展水平远远超过其他地区。

南京市拥有较为完善的产业体系,金融服务业发达,研发创新能力较强。

而其他地区如常州、扬州等二三线城市经济规模相对较小,产业结构相对单一,发展动力不足。

江苏省区域经济发展不平衡还表现在城乡之间差距较大。

大部分城市发展迅速,经济增长稳定,人口密集、物质条件优越。

而农村地区经济发展相对滞后,农民收入增长较慢,农民的发展机会和条件有限。

这导致了城乡居民之间的差距不断扩大,城市化进程和农村发展之间的矛盾日益加剧。

江苏省区域经济发展不平衡还表现在沿海和内陆地区之间差距较大。

沿海地区包括南京、苏州、无锡等城市,由于地理位置优势,拥有较多的外贸企业和外资企业,经济发展速度快,产业结构多元化。

而内陆地区如连云港、淮安等相对边远的城市经济发展相对滞后,并且产业结构相对单一,容易受到外部环境的影响。

进一步分析江苏省区域经济发展不平衡问题的原因,可以归结为以下几点。

不同地区的政策扶持力度不均衡。

一些地方政府在投资、税收、改革等方面采取了积极的措施,吸引了大量的投资和资源。

而另一些地方政府在政策扶持上力度相对较小,发展条件较为艰苦。

不同地区的资源禀赋差异较大。

一些地方具有丰富的自然资源和人力资源,为经济发展提供了有力的支撑。

而另一些地方资源相对匮乏,限制了经济发展的空间和速度。

不同地区的产业结构和发展模式存在差异。

一些地方在产业结构调整和创新方面做得较好,积极推动新兴产业发展和传统产业升级。

而另一些地方仍然依赖传统产业,发展动力不足,难以推动经济转型和升级。

针对江苏省区域经济发展不平衡问题,政府可以采取以下措施加以解决。

江苏省三大区域经济发展与生活水平差异分析摘要改革开放以来,作为沿海地区的江苏省经济发展迅速,全省各项经济指标都居全国领先水平,至2012年,江苏省GDP稳居全国第二位,在全国百强县更是中占有30席。

但是,由于历史原因、区位条件、经济政策等原因,江苏省各地区却呈现出不同的发展状态和趋势。

苏南(苏州、无锡、南京、镇江、常州)、苏中(扬州、泰州、南通)、苏北(徐州、淮安、盐城、连云港、宿迁)三个地区分别属于较发达、次发达和欠发达三个不同的层次。

同时,江苏省居民生活水平有了很大程度的提高,分配格局也发生了重大变化,苏南、苏中、苏北三大区域间农民收入差距的逐步扩大。

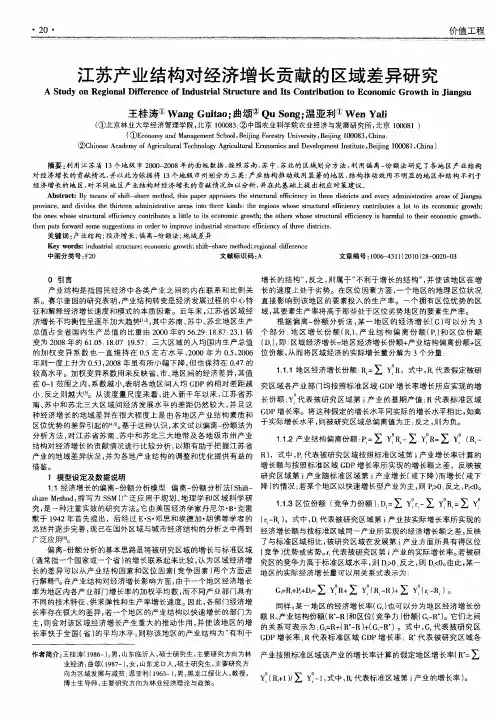

对影响区域差距的因素进行分析,缩小各地市经济发展与生活水平差距,对实现地区间的协调发展具有重要的意义,关键词苏南、苏中、苏北经济发展生活水平差异1、江苏三大地区之间差距现状(一)经济规模国内生产总值是衡量一个地区经济发展规模的主要指标。

据统计,2010年江苏 GDP 总量为 41850亿元,苏南、苏中、苏北的 GDP 分别为 25185亿元、7743亿元和 8920亿元,在全省所占的比重为 60%、19%和 21%(如图一)。

而同期三地区的人口分别以占全省人口的 31.7%、23.1%、45.2%(如图二)。

财政收入是地方经济实力的反映,2010年三地区的财政总收入分别为 2355 亿元、624 亿元和786亿元,三者所占比重分别为 62.6%、16.6%和 20.8%(如图三)。

由三地区国内生产总值和财政收入的对比可知,苏南经济实力最强,苏中次之,苏北较弱。

图一图二图三(2)经济差距图四江苏省各区域人均 GDP(单位:元)资料来源:2003年——2011年《江苏统计年鉴》通过2010年三大区域的社会经济状况对比可见,三大区域表现出巨大的差距,苏南的社会经济状况明显优于苏中、苏北地区,苏南2010年的人均GDP是苏中1.67倍,是苏北的2.67倍。

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.省级区域经济差异研究—以江苏为实证分析班级: 国贸11401序号: 9专业: 国际经济与贸易编写人: 黄韬二零壹陆年六月摘要:区域经济发展不均衡是各个地区经济发展过程中普遍存在的问题。

在中国主要表现为东、中、西三大带之间以及省际、省内之间的较大差异,这在某种程度上反映了经济活动的空间布局状态。

江苏省是中国经济发达的省份,区域经济发展战略经历了均衡发展(1952~1978年)、非均衡发展(1979~1993 年)、区域共同发展(1994~2000 年)、促进苏北大发展(2001~2002年)、沿江开发(2003~2009年)等5个阶段[1]。

但由于地理、产业结构、社会、经济等方面的差异,江苏省的区域经济差异较为显著,这也引起国内外学者广泛关注。

省内在空间上主要表现为苏南、苏中和苏北三大区域之间的差异,其中苏南以沪宁线处于由轴线向网络化发展阶段,苏中处于由点向轴线发展的阶段,苏北处于增长极发展阶段。

本文主要以GDP为测度,从投资和地理等方面探究对区域经济的影响。

并针对这些方面给出一定的对策。

关键词:区域经济经济差异投资 GDP前言(为什么)关于区域经济的差异,我们总是试图在寻求解决办法,虽然让区域间实现完全平衡是不可能的,但尽力去缩小差异,避免过大的区域间经济差异以保证区域间的居民不存在过大的贫富差距则是必要的。

找到造成区域差异的原因,在仍然保持各区域经济向上发展的同时,均衡发展,有利于社会的稳定,人民的幸福感提高。

更重要的是,有利于解放经济,充分调动生产力,例如:若从MPC(边际消费倾向)角度分析,MPC往往随着收入的递增而递减,这也就是说当一个地区的经济越趋近于平衡(体现在居民间收入更平衡,可用基尼系数衡量),则该地区的消费支出越大,根据凯恩斯乘数理论,则对于该地区的总收入或者说总产出将达到倍增效果。

基于此,我认为我们在重视地区发展时,不能单一以总量指标来一决高低,在某种意义上经济均衡的地区,发展的后力更足。

同时,这也就是写这篇论文的原因。

一.研究区域简介江苏,简称“”,省会,位于中国大陆东部沿海中心,长三角北翼,拥长江、淮河、京杭大运河从南贯北。

公元1667年因东西分置而建省。

江苏省际陆地边界线3383公里,面积10.72万平方公里,占中国总面积的1.12%,人均面积在中国各省区中最少。

江苏地形以为主,平原面积达7万多平方公里,占江苏面积的70%以上,比例居中国各省首位。

2015年,江苏达7976.3万人,居中国第5位。

2015年,江苏13市GDP全部进入中国前100名,达87995元人民币[1],居中国各省首位。

江苏人均GDP、综合竞争力、地区发展与民生指数(DLI)均居全国各省第一,成为中国综合发展水平最高的省份,已步入“中上等”水平。

二.现状①整体区域现状自改革开放以来,江苏省作为华东经济中心“长三角经济圈”的核心成员,依托十分优秀的地理位置,和一定的政策扶持,成为了中国省域经济的标杆。

从注:本表按当年价格计算。

2004年以前地区生产总值数据执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-1994),2004-2012年地区生产总值数据执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002),三次产业划分根据《三次产业划分规定》(2003)。

2013年开始,行业分类执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),三次产业划分根据《三次产业划分规定》(2012)。

2005年至2014年的数据可看出江苏省年gdp 增数均大于国家增数(横向比较)。

下面我们再以2014年为例,进行纵向比较:由图不难看出江苏以1%的土地创造出全国gdp 总额的10%以上。

但就是这样的经济强省也存在着相当不平衡的区域经济差异。

②区域差异现状江苏全省共13个城市,整个省份按经济划分为:苏南:南京、苏州、无锡、常州、镇江(5市);苏中:扬州、泰州、南通(3个城市);苏北:徐州、连云港、盐城、淮安、宿迁(5个城市)。

并且经济按照苏南(红色)、苏中(蓝色)、苏北(绿色)呈现出3个梯次(以2015年gdp 、人均gdp 为例)。

地级市 2015年GDP (亿元)人均GDP(美元)苏州 14504 21987.53 南京 9720 18995.84 无锡 8518 21040.42 南通 6148 13526.39 徐州 5319 9899.2 常州 5273 18028.92 盐城 4213 9366.98 扬州 4016 14402.36 泰州 3655 12652.81 镇江 3502 17731.61 淮安 2745 9083.44 连云港 2160 7792.56 宿迁21107004.772014年2013年2012年2011年2010年2009年2008年2007年2006年2005年江苏省6508859753540584911041425344573098226018217421859910000200003000040000500006000070000坐标轴标题江苏省不难发现,经济差异是惊人的。

省中虽然同列为全国经济百强市,但从数据来看,尤其是苏南同苏北差异是以倍计算的。

三.探究原因投资、消费、贸易是经济增长的3驾马车,对经济发展、居民收入往往起到数乘效应[2],而江苏恰恰是吸引投资的主要地区。

故此处我多以投资为侧重点分析差异:①地理差异在早期的经济发展中,地理位置的优劣,往往决定着经济发展(比如往往有江河,大湖泊的地方,早期贸易繁盛,经济发达),而经济的发展指引着人口的走向继而导向着政府宏观政策。

苏南,即苏锡常镇宁,处于长江南侧,以平原带着丘陵地形为主,东依中国的国际大都市--上海,南依浙江。

纵观长江三角洲,除了上海之外,能坐拥长江及长江入海口,京杭大运河交叉水道,且气候适宜,处在三角洲几何中心的地方,除了这里,再无它处!所以这里一时间成为了投资的沃土!以苏州为例(见图),苏州引进外资自1984 年第一家外商投资企业落户苏州以来,二十几年来,苏州市吸引了大量的外资企业。

目前已有来自世界116 个国家和地区的企业、机构和个人在苏州市投资项目,实际运营的外资企业超过 1.6 万家,累计实际利用外资总体规模达1000 亿美元,约占全国实际利用外资的10%,规模位居全国各大中城市前列;全市约七成工业产值、四成国税及地税收入、八成对外贸易额均来自外商投资企业的贡献。

近几年来,流入苏州市的外资额还在急剧增加。

2010 年,苏州实际利用外资85.35 亿美元,连续多年突破80 亿美元。

其中,苏州市区和昆山地区已连续多年利用外资额在10 亿美元以上,其他地区也都是在亿美元以上。

2011 年苏州完成进出口总额3009 亿美元,仅次于深圳、上海。

[3]而如今的苏州各大工业园区已经一地难求,入驻要求愈发严苛,世界顶级500强的大批高新高科企业代替了早期以劳动密集型、传统制造业为主的企业。

与之形成鲜明对比的是苏中和苏北地区。

首先从地理上看,苏中地区的位置尚且不错,但是因为一江之隔,在早期过江隧道和长江大桥不如现在成具规模的时候,想依靠廉价劳动力在扬泰通地区投资制造业供给给需求旺盛的长三角中心区不是一件划算的事情。

其中最突出的就是交通问题,2004年前,横跨苏南苏中通向苏北的长江大桥,全省总共3座(江阴大桥、南京长江一桥、二桥),但因南京特殊的地理位置,南京长江大桥更像是一座通往安徽的大桥,所以早期考虑到距离成本,苏南、上海等地连接苏中、北地区,只会依靠江阴大桥,作为一个祖籍宿迁家住上海的我年幼时对此印象十分深刻!依靠一座桥,联动苏南苏中,简直是妄想,昂贵的过桥费,限时限量的通行政策,给苏中企业的物流成本造成巨大压力,这恐怕也是过去苏中地区经济不堪的重要原因吧。

当然如今苏中经济蒸蒸日上,连通苏南苏中也不再只有江阴大桥,比如2008年苏通大桥(当时的世界最大斜拉桥)的建成,南通不再是“难通”,如今已经成为全国排名前20的经济强市。

而苏北可就不如苏中那么幸运了,看地图不难发现,苏北地区没有长江入海口的区位优势了,而且距离以上海为主的长三角中心区已经有不少距离了(差不多等同于安徽到上海的距离),没有了长江和距离优势,再加之周围确实缺少了像样的大城市,长期以来,苏北成为了江苏的经济洼地,连政府政策也鲜有惠及。

那这样说是不是苏北真的就一无是处了?当然不是了,苏北最大的优势甚至说特色就是那超长的海岸线还有中国数一数二的优良深水港:大丰港和连云港。

作为同样坐拥京杭大运河的苏北还拥有着仅次于太湖的中国五大淡水湖—洪泽湖,除此之外,苏北最大城市徐州有着类似“武汉”五省通衢的区位优势。

当然这些优势在过去却成了苏北的劣势,这点在后文将再次提及。

也正因为这地理所谓的“先天不足”,造成了苏中、苏北地区相比苏南的经济滞后,这种滞后同时体现在招商引资方面,前面说了,苏州为首的苏南成为了外资的“天堂”,而相比“天堂”,苏中、苏北更像是凡间。

由下图,我们可见,从1992年-2006年的数据显示,单单苏南地区,外商直接投资额(FDI )长期占据本身就依靠投资而发展的江苏的FDI 总额7成以上[4],以2006年为例,苏中三市,占据22.9%,苏北5市仅仅可怜的6.2%,当然令人欣慰的也有,这一数据逐渐由两极走向中心,随着苏中崛起和苏北振兴,我相信彼此的差距会越来越小。

②环境、政策差异 此处的政策是广义上0.200.300.400.500.600.70第一产业占比第二产业占比第三产业占比的,指一个地区为吸引投资所做的准备和环境优化。

包括基础设施、市场规模、产业结构、劳动力成本、劳动力素质等方面,此处我具体分析部分方面做比较:a.产业结构产业结构是指一个国家或地区各个产业之间的比例关系及相互联系。

产业结构的合理化和高级化过程,能引发资源的重新配置,进而推动经济的增长。

[5]根据前文的中分析可以看出,江苏省吸引投资主要还是在第二产业,因此选取第二产业占GDP的比重(%)这一指标来反映地区的产业结构状况有其事实依据。

(由图)我们可以看出,苏南地区的第二产业占比普遍高于苏中、苏北地区。

而往往第二产业发达的地区一般而言都有着相对成熟的配套设施、更便捷的融资环境、更健全制度法规,因此相比苏中、苏北相比苏南地区有着更好的投资环境、并呈现良性循环,这也不得不说是早期苏中、苏北发展滞后带来的恶果。

b.劳动力素质说一个地方劳动力的素质决定这个地方招来的企业层次高低,这一点也不为过。

一个高等教育发达的地方,往往是经久不衰的,因为科研、创新不仅吸引投资,更能创造投资。

经比较后容易发现,江苏省拥有2所985名校,11所211名校,其中苏南地区坐拥其中的2所985名校和10所211名校,而苏中、苏北仅仅1所211(中国矿业大学)坐落在江苏徐州。