1286中国物质文明演变 第二章 食

- 格式:doc

- 大小:144.00 KB

- 文档页数:5

浅谈中国古代饮食文化发展变迁史第一篇:浅谈中国古代饮食文化发展变迁史浅谈中国古代饮食文化发展变迁史摘要:中国饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、高品位的悠久区域文化。

中华各族人民几千年的生产和生活实践中,形成了注重色、香、味、意、形的中国菜特点;在与外域的友好交流中不断丰富着自己的饮食文化,并深深影响着东亚地区的饮食文化。

关键字:饮食文化餐制主食中国有句俗语:民以食为天。

在人们对吃的孜孜追求的几千年里,中华民族逐渐形成了自己独特的饮食文化,中国也获得了“烹饪王国”的美誉,成为世界三大美食国之一。

由于笔者对美食有着特别的喜好,所以想结合中国古代历史,谈谈我国饮食文化的演变。

一、先秦时期四大菜系的出现春秋战国时期,南北两地各自与当地少数民族融合,差异渐显,北方形成了中国最早的地方风味菜鲁菜;南方,占有“鱼米之乡”的楚人利用优越的自然资源,再与南夷特色相结合,形成了苏菜的雏形。

而在西部,李冰治水后的“天府之国”吸引了大量移民,与古蜀国的饮食习俗相结合,形成了川菜的雏形。

相比之下,粤菜的出现相对较晚,汉高祖被册封为越南王时,利用珠江三角洲气候温和,物产丰富,可供食用的动植物品种繁多,水陆交通四通八达的优势,建立了岭南的政治、经济、文化中心。

这里饮食比较发达,使“飞、潜、动、植”皆为佳肴,并流传至今,形兼收并蓄的饮食风尚,产生了粤菜。

二、秦汉的饮食文化——中华饮食文化形成时期秦汉是中国封建社会发展的高峰期,整个中华民族呈现出一种欣欣向荣的态势,此间我们与外域的交流日益频繁,引进了繁多的食物品种。

张骞出使西域后,通过丝绸之路引进了石榴、葡萄、胡桃、西瓜等水果,黄瓜、菠菜、胡萝卜、芹菜、扁豆、大葱等蔬菜,丰富了我们的饮食文化。

被誉为“中国第五大发明”的豆腐也在此时被端上饭桌,据史料《本草纲目》的记载是刘姓嫡亲淮南王刘安首创。

另外,我现在常用的酱油、豉、醋等都是这个时期产生的,东汉的豆豉应经开始大量产生,人工酿造的食醋也是在汉代产生的,当时称为“酢”。

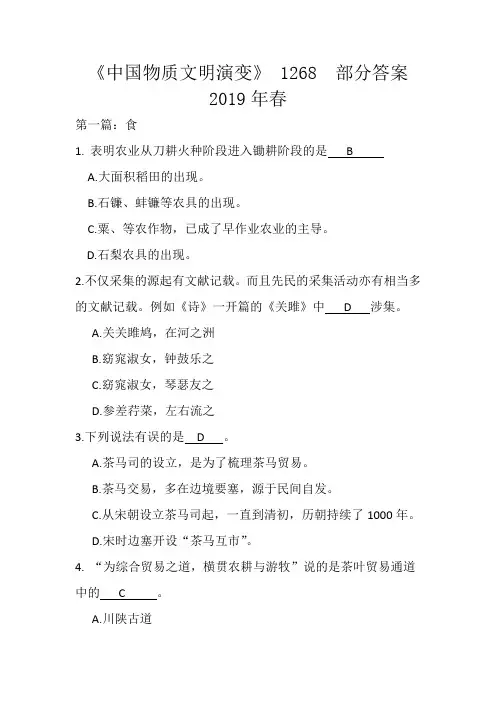

《中国物质文明演变》 1268 部分答案2019年春第一篇:食1.表明农业从刀耕火种阶段进入锄耕阶段的是 BA.大面积稻田的出现。

B.石镰、蚌镰等农具的出现。

C.粟、等农作物,已成了早作业农业的主导。

D.石梨农具的出现。

2.不仅采集的源起有文献记载。

而且先民的采集活动亦有相当多的文献记载。

例如《诗》一开篇的《关雎》中 D 涉集。

A.关关雎鸠,在河之洲B.窈窕淑女,钟鼓乐之C.窈窕淑女,琴瑟友之D.参差荇菜,左右流之3.下列说法有误的是 D 。

A.茶马司的设立,是为了梳理茶马贸易。

B.茶马交易,多在边境要塞,源于民间自发。

C.从宋朝设立茶马司起,一直到清初,历朝持续了1000年。

D.宋时边塞开设“茶马互市”。

4. “为综合贸易之道,横贯农耕与游牧”说的是茶叶贸易通道中的 C 。

A.川陕古道B.丝绸之路D.晋商驼道D.茶马古道5.小米、石镰、磨盘的出现表明了 C 。

A.当时的耕作,已从刀耕火种阶段进入锄耕火种阶段。

B.当时的耕作,已从刀耕火种阶段进入铁梨牛耕阶段。

C. 当时的耕作,已从刀耕火种阶段进入精耕细作阶段。

D. 当时的耕作,已从刀耕阶段进入火耕阶段。

6.“偶为老僧煎茗粥,字携修绠溪清泉。

天风吹月入栏杆乌鹊无声夜向澜”这句佳句出自 D 。

A. 王安石B.陆游C.白居易D.苏东坡7. A 人对茶的品鉴之细致,已上升为茶艺。

A.宋B.明C.元D.清8.赵孟尭曾 B 被世人称作宋皇家所绘茶之绝唱。

A.《文会图》B.《斗茶图》C.《品茶图》D.《玉川煮茶图》9.西北游牧的羌人,其字源便是“羊人”,上为羊,下为人。

其先祖是 B 。

A.炎帝B.皇帝C.太昊D.瑞瑣10. D 被认为是中国歌曲之祖且是典型的农作之歌。

A.《皇娥》B.《白帝》C.《诗》D.《击壤歌》11.我国秦巴山优势茶叶产销之中心是 B 。

A.普洱B.襄阳C.羊楼洞D.安化12.广德茶捐是 C 。

A.茶马司署凭证B.茶马交易凭证C.官茶通关凭证D.百姓植茶凭证13.万里茶路的起点是 C 。

![西南大学19春[1286]中国物质文明演变在线作业-答案](https://uimg.taocdn.com/420e3de4b14e852459fb5709.webp)

单项选择题1、茶对于游牧民族如此重要的原因不包括_1.长期食用肉、奶制品需要靠饮茶来中和、调节2.其身体必须的蔬果中的养分,只能靠茶来取3.游牧民族所处的广阔地区,从来都不产茶4.自古以来,游牧民族对茶的需求不大2、下列说法有误的是1.雕版印刷的实物,迄今发现的是魏晋南北朝后期的南齐之捺印佛像2.纸发明后,才有了捶拓、雕版的逐渐问世3.印刷,纸加上墨,便是现代意义上的书了4.根据考古发现的证据来看,印刷之纸在前,印在后3、既是行业底线,又是道德底线的是_1.克己守礼,各行其是2.从业者怀揣敬畏之心,不欺师灭祖3.实事求是,诚实不欺4.祭拜、崇奉行业神4、茶叶贸易的对内贸易有两大水陆通道,分别为_1.京杭大运河、川陕古道2.江汉运河、晋商驼道3.江汉运河、晋商驼道4.京杭大运河、晋商驼道5、“茶是血!茶是肉!茶是命!”是_的谚语。

1.藏族2.白族3.回族4.蒙古族6、白茶之乡是_1.镇平2.安吉3.平利4.安康7、唐玄宗时竟然把极具灵性的马驯成了“舞马”。

______记载了《舞马》。

经精心调教,竟驯出四百匹马,和1.《太初记》、2.《初学记》3.《太平广记》4.《资治通鉴》8、天地之中的万物,其外显出来的征候,俱谓之_1.字2.本3.文4.画9、夏“礼之大成”的核心构成定格于1.酒与祭祀关系的定格2.茶与祭祀关系的定格3.卤与祭祀关系的定格4.乐于祭祀关系的定格10、“居天下之人,使安其业”出自柳宗元的_______。

1.《读书》2.《梓人传》3.《觉衰》4.《早梅》11、下列说法有误的是()1.根据考古发现的证据来看,印刷之纸在前,印在后2.印刷,纸加上墨,便是现代意义上的书了3.纸发明后,才有了捶拓、雕版的逐渐问世4.雕版印刷的实物,迄今发现的是魏晋南北朝后期的南齐之捺印佛像12、下列说法有误的是_1.班因其为鲁人,所以称之为鲁班2.的众多成就,首先源于极善从物的天地系统中去识物、格物,继而,才巧作3.有建筑工程,其掌墨师多是石匠4.、箱革等行业所崇奉之祖师是鲁班13、后世东汉的王符的__________是从经世致用的角度谈农耕与国家的关系。

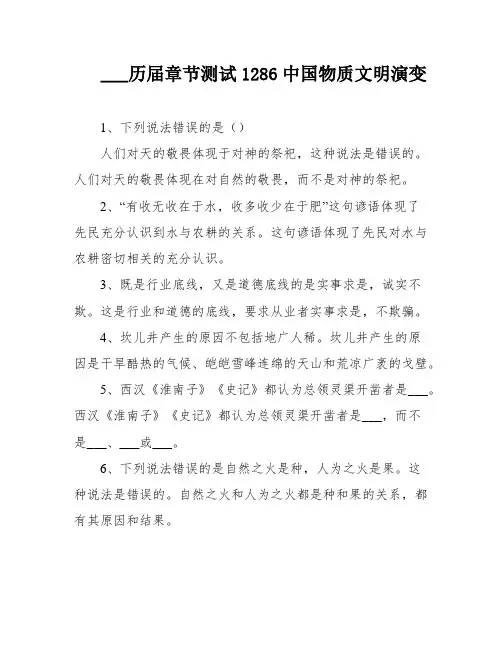

___历届章节测试1286中国物质文明演变1、下列说法错误的是()人们对天的敬畏体现于对神的祭祀,这种说法是错误的。

人们对天的敬畏体现在对自然的敬畏,而不是对神的祭祀。

2、“有收无收在于水,收多收少在于肥”这句谚语体现了先民充分认识到水与农耕的关系。

这句谚语体现了先民对水与农耕密切相关的充分认识。

3、既是行业底线,又是道德底线的是实事求是,诚实不欺。

这是行业和道德的底线,要求从业者实事求是,不欺骗。

4、坎儿井产生的原因不包括地广人稀。

坎儿井产生的原因是干旱酷热的气候、皑皑雪峰连绵的天山和荒凉广袤的戈壁。

5、西汉《淮南子》《史记》都认为总领灵渠开凿者是___。

西汉《淮南子》《史记》都认为总领灵渠开凿者是___,而不是___、___或___。

6、下列说法错误的是自然之火是种,人为之火是果。

这种说法是错误的。

自然之火和人为之火都是种和果的关系,都有其原因和结果。

7、___之所以钻木取火是因为看到森林自焚,体悟到木实藏火。

___之所以钻木取火是因为看到森林自焚,领悟到木实藏火的道理。

8、“茶是血!茶是肉!茶是命!”是藏族的谚语。

这是藏族的谚语,不是白族、回族或蒙古族的。

9、白茶之乡是安吉。

白茶之乡是指安吉。

10、《月令》是以黄钟对应冬至所在的仲冬月份,故称“冬月”,又因其是十二地支之端头,又叫“___”,而从正月。

《月令》是以黄钟对应冬至所在的仲冬月份,故称“冬月”,又叫“子月”,而不是一月份、九月份或十一月份。

11、坎儿井由___、暗渠、陡门、堰坝组成。

坎儿井由水涵、暗渠、陡门、堰坝组成,而不是___、陡河、暗渠、堰坝或竖井、陡河、暗渠、堰坝。

12、___之所以钻木取火是因为看到森林自焚,领悟到木实藏火的道理。

___之所以钻木取火是因为看到森林自焚,领悟到木实藏火的道理。

13、“居天下之人,使安其业”出自___的《梓人传》。

这句话出自___的《梓人传》。

14、下列说法有误的是印刷,纸加上墨,便是现代意义上的书了。

《中国物质文明演变》1268参考答案2019年春《中国物质文明演变》1268 部分答案2019 年春第一篇:食1. 表明农业从刀耕火种阶段进入锄耕阶段的是BA. 大面积稻田的出现。

B. 石镰、蚌镰等农具的出现。

C. 粟、等农作物,已成了早作业农业的主导。

D. 石梨农具的出现。

2. 不仅采集的源起有文献记载。

而且先民的采集活动亦有相当多的文献记载。

例如《诗》一开篇的《关雎》中 D 涉集。

A. 关关雎鸠,在河之洲B. 窈窕淑女,钟鼓乐之C. 窈窕淑女,琴瑟友之D. 参差荇菜,左右流之3. 下列说法有误的是D 。

A. 茶马司的设立,是为了梳理茶马贸易。

B. 茶马交易,多在边境要塞,源于民间自发。

C. 从宋朝设立茶马司起,一直到清初,历朝持续了1000 年。

D. 宋时边塞开设“茶马互市” 。

4. “为综合贸易之道,横贯农耕与游牧”说的是茶叶贸易通道中的 C 。

A. 川陕古道B. 丝绸之路D.晋商驼道D.茶马古道5. 小米、石镰、磨盘的出现表明了 C 。

A. 当时的耕作,已从刀耕火种阶段进入锄耕火种阶段。

B. 当时的耕作,已从刀耕火种阶段进入铁梨牛耕阶段。

C. 当时的耕作,已从刀耕火种阶段进入精耕细作阶段。

D. 当时的耕作,已从刀耕阶段进入火耕阶段。

6. “偶为老僧煎茗粥,字携修绠溪清泉。

天风吹月入栏杆乌鹊无声夜向澜”这句佳句出自 D 。

A. 王安石B. 陆游C. 白居易D. 苏东坡7. A 人对茶的品鉴之细致,已上升为茶艺。

A. 宋B. 明C. 元D. 清8. 赵孟尭曾 B 被世人称作宋皇家所绘茶之绝唱。

A. 《文会图》B. 《斗茶图》C. 《品茶图》D. 《玉川煮茶图》9. 西北游牧的羌人,其字源便是“羊人” ,上为羊,下为人。

其先祖是 B 。

A. 炎帝B. 皇帝C. 太昊D. 瑞瑣10. D 被认为是中国歌曲之祖且是典型的农作之歌。

A. 《皇娥》B. 《白帝》C. 《诗》D. 《击壤歌》11. 我国秦巴山优势茶叶产销之中心是 B 。

中华饮食文化演变史中华饮食文化源远流长,中国传统饮食文化既是中国传统文化中重要的组成部分,更是传统文化这个大系统中独具特色和个性的一个分支。

从50多万年前北京人用火烧烤食物开始,中国人民就开始了饮食文化的演变历史。

石磨的普及从新石器时代直到殷商时期,对谷物的加工一直比较原始简单。

先民们通过碾盘、碾棒、杵臼等对谷物进行粗加工,难以提供大量去壳净米。

到了周代,石岂的出现,是谷物初加工方法的一次飞跃。

石岂,即石磨。

谷物的初加工,由以碾舂为主变为以磨为主。

随着石磨的普及,周人的饮食状况有了很大的改善。

肉类开始加工与谷物加工相比,周代的肉类加工更为考究。

而且,作为对肉类初加工的选割,与后期烹制具有同样的重要性。

尤其是周王室贵族在祭祀、宴会时所享用的各种肉类,其选割及烹制,由专设的官署“内饔”与“外饔”执掌。

周人已完全懂得选择无病、无特殊腥臊异味而又健壮的畜禽,并辨别畜禽各部位,然后施行宰割。

在进食时,各式各样的菜肴都有固定的位置,取食也按一定程序进行,这些都是由肉类所切割成不同形状所决定的。

八珍的出现周代“八珍”的出现,标志着烹饪形成为一门重要的艺术,显示了周人的精湛技艺和食饮的科学性。

以炮豚为例,首先将小猪洗剥干净,腹中实枣,包以湿泥,烤干,剥泥取出小猪,再以米粉糊遍涂猪身,用油炸透,切成片状,配好作料,然后再置于小鼎内,把小鼎又放在大镬鼎中,用文火连续炖三天三夜,起锅后用酱醋调味食用。

这一道菜先后采用了烤、炸、炖等三种烹饪方法,而工序竟多达十余道。

“八珍”开创了用多种烹饪方法制作菜肴的先例,后世令人眼花撩乱的各种菜肴,均是在此基础上发展而来的,甚至在菜名上也袭用“八珍”,至今还有“八珍糕”、“八珍面”、“八宝粥”之类。

四大菜系诞生春秋战国时期,各个民族的互相融合,在饮食文化上逐渐形成了南北两大风味。

在北方,古齐鲁饮食文化历史悠久,烹饪技术比较发达,形成了中国最早的地方风味菜——鲁菜的雏形。

在南方,楚人统一了东南半壁江山,占有今天的“鱼米之乡”。

中国饮食文化的变迁第一篇:中国饮食文化的变迁中国饮食文化的变迁回首往事,波澜壮阔的中国改革开放至今已经30余个年头,这历史长河的一瞬,却在悄无声息的改变着我们青春的容颜。

伴随着社会日新月异的发展,我们的生活也在这几十年里发生了翻天覆地的变化。

中国穿越了物质生活的不同层面,而让百姓体会最深的无疑是饮食的变迁,人类社会每前进一步,饮食往往相伴而行。

人们的饮食从过去的短缺走向富足,从过去的单一走向多样,从吃饱到吃得健康、绿色、安全,从原来的“温饱型’到现在的“绿色、营养、健康型“……。

新中国成立初期,由于生产力尚不发达,虽无兵燹之灾,却有荒歉之虑。

“三年困难”时期,“吃”对于多数中国人来说已无讲究可言,更多的是一种生存的需要,不求山珍海味,只求填饱肚子。

但有时,即便是填饱肚皮也成为了一种奢侈的渴求。

听老人们讲,那时没的吃,便上山去撸槐树叶子回家蒸熟了充饥。

很多人每念及此,仍不禁要潸然泪下。

到了70年代,一个充满着苦涩记忆的时代,虽然那段可怕的饥馑岁月已经过去,可当时的年代仍然物资匮乏,中国人的粮食仍不宽裕。

提起当年的状况,给人们印象最深的便是票证的故事。

粮票成了与人们生活息息相关的首要物品,至今我们的老一辈们仍会提起,每当月末月初便半夜起来排队购粮的事情。

那时,到外地出差,临行前务必要兑换一些全国通行的粮票,不然指定要挨饿。

在那样一个物质匮乏的年代,人们的饮食观念并无多大变化,精打细算着怎样填饱肚子才是关键,人们过着这饿不着却又吃不好的日子。

时光流转到上世纪80年代,改革开放的春风吹遍了神州大地,以城市为重点的各领域迅速的掀起了改革的高潮,中国由传统计划经济向市场经济转轨、食物供给能力全面增强的基础上,各种食物的消费量全面上升,食物供给满足温饱需要,过于单一的粮食型食物结构开始向多样化转变,这些给人们带来了希望与欢乐,中国的经济开始复苏,菜市场如雨后春笋一般出现,电视上也出现了一些专门讲解烹饪技术的节目,饮食又为人们津津乐道起来。

128685 分一、单项选择题1.燧皇之所以钻木取火是因为O看见动物尸中之磷自燃O看见裸露地表之煤炭等因地表压力而引发自燃O看到森林自焚,体悟到木实藏火◎看到鸟喙木生火星2-以下不属于中国神话的是。

@普罗米修斯盗火O精卫填海O女蜗造人O大禹治水3.周天子用于祭祀的礼服,被看作是一O明德归仁的体现@物质化礼乐的极致O文明的物质形象载体O物质化礼乐的极致4-商人的始祖称之为—O帝尧@祠伯。

帝善。

简狄.李冰既善于顺天因势,又深入民众博采众长的做法是_。

随山浚川O通九道,陂九泽,度九山©积薪烧崖O用锦嘴无坝.威雷台出土之青铜马,即著名之。

O “天马”O “龙马”©“马踏飞燕”O “汗血宝马”3在董仲舒的女人感应”体系中,提出“德”为“阳'> 而"刑”为“阴”,因此,他主张O德阳刑阴O德刑兼备O德辅刑主©德主刑轴4,辨识不治之症或判别出可治之症是_O标本兼治的基础O望闻问切的前提◎辩证施治的精髓O岐黄之术的关键5一被人称作隋唐之际的神医、药王的是。

扁鹊。

华佗©孙思舒O李时珍6「视死别生”的关键在于_O 必须辨识不治之症或判别出可治之症O 阴阳协调O 不仅祛邪,更要扶正,维而养正、固本7 .《黄帝内经》被认为是一O 奠定理、法、方、药的理论基础O 辨证施治的先例O 西汉中医的集大成@中医最初的著作8 .岐黄之术是指_O 祝由术O 奇门遁甲术O 更术@中医9都江堰未动工之前,李冰做了一系列工作,不包括_O 广事走访、踏勘O 博采水利名家之意见◎提出顺乎自然之道的方案O 分析前人治水之得失10.花甲之年指的是。

O 四十岁@六十岁。

三十岁。

五十岁@ “望、闻、问、切”这O治病工者蛋也O杏林中人◎岐黄之术12.下列说法正确的是@治理天水的目的是用其利,而避其害O人对天水的态度是一要利用二要治理O大禹治水的关键是吸取了父亲稣失败的教训O所谓因势利导,其中因是关键,是治理之前提、根本13.下列对于战争的认识有误的是.O战争催生了众多用于攻防的技术发明@战争的本质是新旧鼎革,旦与庙算密切相关O从古至今,都无法根绝战争O战争必定带来伤亡14.积薪烧崖体现了李冰()O既善于借用水势,又善于吸取前人之教训O既善于吸取前人之教训深入民众博采众长O既善于吸取前人之训,又善于因势利导@既善于顺天因势,又深入民众博采众长15「居天下之人,使安其业”出自柳宗元的O《读书》◎《梓人传》O《觉衰》16 .《月令》是以黄钟对应冬至所在的仲冬月份,故称“冬月”,又因其是十二地支之端头,又叫“子月”,而从正月jO 一月份J。

中国食物的进化史中国的食物进化史可以追溯到几千年前,中国是一个拥有悠久历史的国家,食文化也随之演进和发展。

中国的食物进化历史包括了饮食的起源、种类的增多、烹饪技艺的丰富和饮食文化的传承等方面。

在漫长的历史发展中,中国的食物经历了许多变迁,从最初的简单采集和食用野生植物,到种植农作物和饲养家畜,再到了丰富多样的烹饪技艺和变化多样的饮食文化,中国的食物进化历程是一个历史与文化交融的过程。

中国早期的食物以采集为主,猎取野生动物和采集植物是最早的食物来源。

古代的中国人主要依靠野生植物和野生动物为食,树叶、果实、根茎以及各种野禽和野兽都是他们的食物来源。

猎取野兽和采集植物是中国人最早的食物方式,尽管食物种类有限,但这也是中国饮食文化的起源。

慢慢地,中国人开始种植农作物和饲养家畜,这一切都标志着中国的食物进化历程进入了一个新的阶段。

中国农业的发展为食物的丰富提供了基础,人们开始种植粮食作物、蔬菜和果树,这些农作物丰富了中国人的饮食种类。

在粮食方面,大米、小麦、玉米等作物成为了中国人的主要食用粮食,而各种蔬菜和水果也进入了中国人的餐桌。

中国人还开始饲养家畜,牛、羊、鸡、鸭等动物成为了人们的食物来源。

农业的兴盛使得中国人的食物方式发生了深刻的变化,各种农作物和家畜的出现为中国的烹饪技艺提供了更多的原料,中国的食物进化历程也由此展开了新的篇章。

中国的烹饪技艺的丰富是中国食物进化历史的重要组成部分,中国的烹饪技艺由来已久,而且在悠久的历史中不断地进行着创新和发展。

中国的饮食文化是多姿多彩、变化丰富的,而丰富多样的烹饪技艺是中国饮食文化的重要表现形式。

中国的烹饪技艺包括了火烧、蒸、煮、炒、炸、烩等多种烹饪方式,这些烹饪方式丰富了中国的饮食种类,使得中国食物的味道更加丰富多样。

中国的烹饪技艺还包括了各种烹饪调料和食材的搭配,使得中国的烹饪技艺更加丰富多样。

中国的烹饪技艺不仅注重食物的制作工艺,更注重食物的口感和美感,中国的食物因此味道鲜美、色香俱佳,这也是中国饮食文化的一大特色。