血液去除白细胞技术的研究进展

- 格式:ppt

- 大小:1.53 MB

- 文档页数:6

去白细胞输血基础和临床应用研究白细胞是血液中的“污染物”,白细胞在血液人体库存血液中是多余的部分,主要原因是白细胞离体24 h其功能就会完全消失,并且无任何功能的白细胞极易出现多种输血负面反应。

随着医疗技术发展,现在去白细胞输血已经在临床上被广泛运用。

去白细胞在临床治疗中可减少血小板输注无效、非溶血性发热反应、输血有关传染疾病等众多输血后不良反应。

并且随着医学研究的深入,去白细胞输血在临床上的运用也得到了明显进展,本文在对去白细胞输血深入研究的基础上进行分析。

标签:去白细胞输血;基础;临床应用;研究进展随着医学研究工作者对血液白细胞的研究逐渐深入,自上世纪70代指出使用离心法去白细胞可降低输血后的副作用以后,去白细胞输血已经被广泛运用在临床中,去白细胞后的血小板以及红细胞已经在发达国家临床上广泛使用。

近年来众多研究人员指出去白细胞输血可把非溶血性发热程度以及发生率明显降低,可减少传播白细胞内有关传染病原体携带的危险性,并且可预防和输血有关的免疫抑制综合疾病等,防止患者接受输血后出现众多输血负面反应,现综述如下。

1 去白细胞输血基础经医学研究工作人员多年研究证明,同种异体输血会致使输血人员出现显著免疫抑制现象,这种综合疾病在医学中被称作输血相关免疫抑制。

人体输入同种异体白细胞产物以及白细胞均会在多数情况下和输血相关免疫抑制效应有显著联系,其中通过输入细胞因子,会使受体内的机体免疫出现明显反应。

虽然现在基础研究中无法确定单核细胞、淋巴细胞、树突状细胞等,但是基本认为血液中的白细胞在接到输血相关免疫抑制中有重要角色。

因输注白细胞在输血者淋巴细胞和体内循环在同种异体的移植物中存在,所以有学者认为这有可能是在微嵌合状态下受血者出现输血相关免疫抑制现象[1]。

经研究发现,输血相关免疫抑制效应可通过去白细胞进行改善,并且保存后的去白细胞没有该种作用。

此外,同种异体输血会引起输血者的淋巴细胞亚群出现改善,体内CD4+/CD8+的比值会不断降低,会导致术后出现明显感染性疾病。

血液中去除白细胞技术方法的研究探讨目的通过探讨血液中去除白细胞的不同技术方法,掌握白细胞滤除率,确保临床用血有效性。

方法根据血液品种需要,采用不同血袋,分别采用成分制备后过滤法、采血6 h内、8 h后直接过滤后制备悬浮红细胞法,分析过滤后白细胞滤除率、红细胞回收率指标。

结果制备后过滤法可以制备各种血液成分,保障了血小板和新鲜冰冻血浆的质量。

制备后过滤法、6 h内直接过滤法与8 h 后直接过滤法白细胞残留量、血红蛋白含量、过滤时间差异有统计学意义。

采血8 h后直接过滤法适合用于乡镇或路程较远的县城采血、减少滤器堵塞情况。

结论三种过滤法制备的去白细胞悬浮红细胞均符合GB18469-2012《全血及成分血质量要求》要求。

血站可根据采血实际情况选择不同方法。

标签:去除白细胞采血时间制备方法去白细胞血液成分是现阶段国内外一致公认的既安全又高效的血液成分之一,国内文献报道输血反应率为0.32%~0.45%[1],去白细胞血液输注在临床中已开始应用。

如何更有效去除血液中的白细胞,提高红细胞收集率,各地血站均在探讨。

本站于2012年科研立项开展血液去白细胞技术研究,通过不同方法了解分析去除白细胞数据,为不断提高临床用血安全、有效提供有力依据。

1资料与方法1.1一般资料2012~2013年在本站参加无偿献血者705人,献血量为200 mL、300 mL、400 mL,以采血时间将其分为三组。

1.2制備方法用含CPD方或ACD-B或CPDA方保养液的带白细胞过滤器的采血袋采集,在采血后直接成分制备后过滤、6 h后先过滤后成分制备、8 h 后先过滤后成分制备[2]。

成分制备后过滤法:在采血6 h内分离制备浓缩血小板、新鲜冰冻血浆、悬浮红细胞,30 min~2 h内接驳过滤;6 h内先过滤后成分制备:采用即采即滤型一次性去白细胞多联采血袋采集全血,在采血后6 h内直接过滤。

然后制成去白细胞悬浮红细胞。

8 h后直接过滤法:采用隔夜过滤型一次性去白细胞多联采血袋采集全血,在采血后8 h以上至48 h内直接过滤,制成去白细胞悬浮红细胞。

滤除白细胞输血技术的临床应用分析目的:研究滤除白细胞输血技术的临床运用效果。

方法:本次研究需要选取输血患者,病例数70例,纳入时间段为2019年4月~2020年1月。

为了提升研究效果,采用分组式结果分析,患者平均分为观察组(n=35例)与对照组(n=35例),组别不同运用的血液输注方式不同,对照组患者运用常规输血技术,观察组患者采用滤除白细胞输血技术,研究期间需要护理人员做好记录工作,重点记录患者不良反应发生率、纤维蛋白原、血小板计数以及白细胞计数等。

结果:运用滤除白细胞输血技术的观察组输血患者,纤维蛋白原、血小板计数均低于对照组,组间差异显著(P<0.05)。

结论:为了促进输血效果的提升,本次研究对患者运用滤除白细胞输血技术,结果显示患者纤维蛋白原明显降低,凝血指标有效改善,不良反应发生率显著降低,可在临床推广运用。

标签:滤除白细胞输血技术;应用效果引言:在社会经济快速发展背景下,医疗技术水平得到有效进步,输血治疗疾病类型不断增多。

不过输血中、输血后易发生不良反应,包括发热、非溶血性不良反应等,会严重降低输血效果,甚至会对患者生命造成威胁。

其中非溶血性不良反应发生原因与白细胞有较大关系,主要是血液中的白细胞抗原不合,导致患者出现抗原抗体反应。

本次研究需要选取部分输血患者,运用不同输血技术并进行对比,以此来探究最佳输血技术,具体研究结果如下。

1资料与方法1.1一般资料本次研究需要纳入70例输血患者,研究开始时间为2019年4月,结束时间为2020年1月。

对照组(n=35例)患者运用常规输血技术,患者年龄≥18岁,≤76岁,平均年龄(48.23±1.45)岁,患者男女占比20例、15例,按照患者输血原因划分包括14例外科手术、6例产科出血、8例外伤出血以及7例血液疾病;观察组(n=35例)患者采用滤除白细胞输血技术,患者年龄≥19岁,≤79岁,平均年龄(49.33±1.65)岁,患者男女占比21例、14例,按照患者输血原因划分包括13例外科手术、7例产科出血、9例外伤出血以及6例血液疾病,两组患者基础资料差异度低(P>0.05)。

血液科学白血病的治疗新进展白血病是一种由于骨髓异常增生引起的血液系统恶性肿瘤,严重影响患者的生命质量。

随着科技的不断进步和医学研究的深入,白血病的治疗也在不断取得新的进展。

本文将重点探讨血液科学领域关于白血病治疗的最新研究和技术。

一、靶向治疗靶向治疗是指通过干扰癌细胞的关键信号通路或特定分子来抑制白血病的发展。

近年来,研究人员发现了许多与白血病相关的特定基因变异和遗传突变,这为靶向治疗提供了新的方向。

例如,Imatinib是一种可以抑制慢性骨髓性白血病患者Ph染色体异常的药物,有效改善了患者的生存率。

此外,CAR-T细胞疗法作为一种新兴的细胞治疗方法,也取得了令人鼓舞的疗效。

通过将患者自身的T细胞改造,使其能够识别并攻击白血病细胞,CAR-T细胞疗法为难治性和复发性白血病患者带来了新的希望。

二、免疫治疗免疫治疗是近年来癌症治疗领域的重要突破之一。

通过激活和调节人体自身的免疫系统,增强对白血病细胞的免疫应答,以起到杀灭白血病细胞的作用。

目前,一种名为PD-1抑制剂的药物被广泛应用于各类白血病的治疗中。

PD-1抑制剂可以阻断肿瘤细胞与免疫细胞之间的相互作用,从而激活免疫系统,增强免疫细胞对白血病细胞的杀伤能力。

三、基因编辑技术基因编辑技术是近年来快速发展的一项新技术,可以通过对基因组进行精确的修饰和改变,以达到治疗白血病的目的。

例如,CRISPR-Cas9技术可以用于精确地修正白血病细胞中的遗传缺陷,恢复正常的细胞功能。

这项技术的发展为白血病的治疗提供了新的希望,并且可能减少传统化疗的副作用和风险。

四、精准医学精准医学是指根据个体的基因组信息、疾病特征以及环境因素来制定个性化的医疗方案。

在白血病治疗中,精准医学通过利用高通量测序技术对患者基因组进行全面扫描,以及对白血病细胞的突变和变异进行分析,可以为患者提供更加个性化的治疗方案。

例如,根据不同白血病亚型的遗传特征,医生可以为患者选择更加有效的药物治疗方案并且减少不必要的药物副作用。

去除血液成分中白细胞的临床意义及不良反应目的探讨去除白细胞血液在临床输血中的应用价值及不良反应。

方法抽取670例有临床输血指征的患者,随机分为2组,其中观察组335例输注去除白细胞血液,对照组335例输注非过滤白细胞血液,观察2组输血后的不良反应情况。

结果输注去除白细胞的输血患者不良反应率为0.3%(1例),非过滤白细胞输血患者的不良反应率为3.6%(12例),观察组明显低于对照组(P<0.01)。

结论去除白细胞输注法,可减少输血反应的发生,使白细胞引起的输血不良反应降至最低限度。

标签:去白细胞输血白细胞滤过器不良反应研究表明血液制品中的白细胞是一种在临床输血过程中能使受血者产生不良反应的污染物质[1]。

同种异体输注未去除白细胞的血液会对人体产生危害甚至发生输血反应,如非溶血性发热性输血反应(FNHTR)、输血相关性急性肺损伤(TRALI)、输血相关免疫抑制、输血相关性移植物抗宿主病(TA-GVHD)、成人呼吸窘迫综合证(ARDS)、HLA同种免疫、血小板输注无效及传播病毒等[2]。

输注去除白细胞血液是提高输血疗效及输血安全的有效手段。

抽取我院2009年1~12月有临床输血指征的患者670例,随机分为2组,分别输注去除白细胞血液和非过滤白细胞血液,观察2组输血后不良反应情况,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料抽取我院2009年1~12月有临床输血指征的患者670例,其中男性376例,女性294例;血液病48例,贫血病人58例,严重失血患者145例,肿瘤患者83例,儿科28例,烧伤49例,妇产科出血71例,消化道系统疾病124例,严重感染合并败血症3例,其他61例。

随机分为观察组335例输注去除白细胞血液,对照组335例输注非过滤白细胞血液。

1.2 材料南京赛尔金生物医学有限公司生产的血库型一次性白细胞过滤器RFⅡ200;常州市昌盛医用材料厂生产的ZGRⅡ型自动高频热合机;美国颇尔公司白细胞计数板测定仪测定。

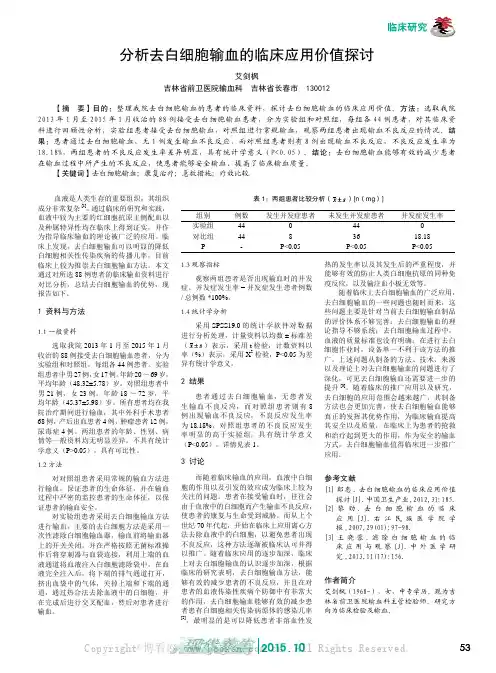

2015.10临床研究53分析去白细胞输血的临床应用价值探讨艾剑枫吉林省前卫医院输血科 吉林省长春市 130012【摘 要】目的:整理我院去白细胞输血的患者的临床资料,探讨去白细胞输血的临床应用价值。

方法:选取我院2013年1月至2015年1月收治的88例接受去白细胞输血患者,分为实验组和对照组,每组各44例患者,对其临床资料进行回顾性分析,实验组患者接受去白细胞输血,对照组进行常规输血,观察两组患者出现输血不良反应的情况。

结果:患者通过去白细胞输血,无1例发生输血不良反应,而对照组患者则有8例出现输血不良反应,不良反应发生率为18.18%,两组患者的不良反应发生率差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。

结论:去白细胞输血能够有效的减少患者在输血过程中所产生的不良反应,使患者能够安全输血、提高了临床输血质量。

【关键词】去白细胞输血;康复治疗;急救措施;疗效比较血液是人类生存的重要组织,其组织成分非常复杂[1]。

通过临床的研究和实践,血液中较为主要的红细胞抗原主侧配血以及种属特异性均在临床上得到证实,并作为指导临床输血的理论被广泛的应用。

临床上发现,去白细胞输血可以明显的降低白细胞相关性传染疾病的传播几率,目前临床上较为推崇去白细胞输血方法。

本文通过对所选88例患者的临床输血资料进行对比分析,总结去白细胞输血的优势,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院2013年1月至2015年1月收治的88例接受去白细胞输血患者,分为实验组和对照组,每组各44例患者。

实验组患者中男27例,女17例。

年龄20~69岁,平均年龄(48.32±5.78)岁。

对照组患者中男21例,女23例。

年龄18~72岁,平均年龄(45.37±5.98)岁。

所有患者均在我院治疗期间进行输血,其中外科手术患者68例,产后出血患者4例,肿瘤患者12例,尿毒症4例。

两组患者的年龄、性别、病情等一般资料均无明显差异,不具有统计学意义(P>0.05),具有可比性。

去白细胞输血在肿瘤患者的应用和进展白细胞输血已得到临床的肯定,去白细胞的成分输血已经被广泛应用于肿瘤病人。

其优点主要表现在去白细胞输血可减少非溶血性发热反应、血小板输注无效、输血相关传染性疾病、减少肿瘤患者化疗和术后感染、改善肿瘤患者免疫力等多种输血不良反应的发生,文章就以去白细胞输血的临床应用及其研究进展做一综述。

标签:去白细胞输血;肿瘤输血治疗是肿瘤病人治疗的必要手段之一,随着成份输血在临床的广泛应用,人们渐渐发现白细胞在库存血液中易引起输血不良反应,而自20 世纪7O 年代报道用去白细胞以减少输血不良反应后,去白细胞已逐渐常规应用于制备各种血液制品,去白细胞的红细胞和血小板在欧美国家广泛应用。

近年来国内外许多文献报道去白细胞输血可减少肿瘤患者非溶血性发热反应的发生率和严重程度,防止H L A同种免疫和血小板输注无效,降低传播白细胞相关传染性病原体的危险性,还可防止或消除输血相关免疫抑制综合征,防止输血后移植物抗宿主病(TA—GVHD),等多种输血不良反应[1],因此去白细胞输血在肿瘤输血中的应用已越来越广泛。

本文拟对去白细胞输血的临床应用及其研究进展做一综述。

1.减少非溶血性发热性输血反应(FNHTR)的发生研究已经证实非溶血性发热性输血反应是临床常见的输血反应之一,其发生主要是由于输注含有白细胞的血液成分产生HLA 抗体,引起同种免疫反应,导致发热等临床不良症状。

而刘燕玉等[2]研究也发现全血或红细胞用白细胞过滤器滤除白细胞,取过滤前后血液标本进行血液质量检测,观察患者非溶血发热性输血反应发生率明显降低。

朴英玉等[3]也报道观察他们医院的肿瘤患者用去白细胞输血比传统输血非溶血发热性输血反应发生率明显降低P < 0.05有统计学意义。

2 减少输血相关性传染病的发生研究报道因白细胞内含有大量吞噬而未杀灭的细菌、病毒等微生物,如巨细胞病毒(CMV)、艾滋病病毒(HIV )、EB病毒(EBV )、人类嗜淋巴细胞病毒(H TLV/l I )等。

去白细胞输血的临床应用及研究进展

李映华

【期刊名称】《内蒙古中医药》

【年(卷),期】2008(027)011

【摘要】白细胞在输血中是一种"污染物"已得到全世界的肯定,自20世纪70年代以来,去白细胞的成分输血已经被广泛应用于临床.去白细胞输血可减少非溶血性发热反应、血小板输注无效、输血相关传染性疾病等多种输血不良反应的发生,而且随着研究的深入.在去白细胞输血的作用机制、白细胞滤器的研制等方面也有了诸多的进展,本文拟就去白细胞输血的临床应用及其研究进展做一综述.

【总页数】3页(P125-127)

【作者】李映华

【作者单位】汕头大学医学院第一附属医院,515041

【正文语种】中文

【中图分类】R55

【相关文献】

1.去白细胞输血的临床应用价值探讨 [J], 郎忠

2.白血病患者去白细胞输血的临床应用观察 [J], 龙石峰

3.去白细胞输血在恶性肿瘤患者的临床应用观察 [J], 龙石峰

4.大剂量常规输血及去白细胞输血的安全性与临床应用效果 [J], 李月琴;梁继文

5.去白细胞输血基础和临床应用研究进展 [J], 景汉欧;阳锡林

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

去白细胞血液在临床中的应用摘要】目的:应用各种去除白细胞的方法去除血液制品中的白细胞,从而预防和减轻输血不良反应,是现代输血的发展趋势。

方法:随机抽取100例使用去白细胞血液制品的不同疾病患者为观察组,以同样例次、相同疾病使用未去白细胞血液制品的病例为对照组,比较2组发生输血反应情况。

结果:观察组100例发生输血反应1例,反应率1% ,对照组100例发生输血反应11例,反应率11%,观察组明显低于对照组( P < 0. 01)结论:应倡导应用去白细胞血液制品,减轻输血不良反应,提高输血质量。

【中图分类号】R281【文献标识码】A【文章编号】1005-0515(2011)09-0228-02 白细胞虽然是血液细胞中的重要成分,但现代医学表明,血液中非治疗性成分如白细胞等是一种“污染物”,其同种异体输注会产生白细胞抗体,从而引起一系列副作用,如非溶血性发热反应,淋巴细胞抗原(HLA)同种异体免疫反应,血小板输注无效,移植物抗宿主病。

同时白细胞还是一些嗜白细胞病毒的载体,输注含有白细胞的血液制剂,将具有传染这些病毒的危险。

因此,血液及其成分去除白细胞对输血安全和临床具有重要作用[1]。

笔者对我院100例应用去白细胞血液成分的患者和100例疾病类型、年龄、性别比例、用血量相当,具有可比性的未去白细胞输血病人进行对照观察。

现报道如下:1资料与方法1.1 资料来源:将我院2009年1月到2011年1月间输血的患者随机分两组,各抽取病例100例。

选择疾病为血液病、消化系统疾病、恶性肿瘤、妇科疾病等,使用去白细胞血液制品的病例为观察组,未使用去白细胞血液制品的相同病例、相同疾病组为对照组,输血量200~4000 ml,年龄20~92岁。

观察组:男52例,女48例,平均年龄50.2岁;对照组:男51例,女49例,平均年龄52.6 岁。

1.2 白细胞去除:白细胞过滤器( FTS–RC102 型) (南京双威生物医学科技有限公司生产),其白细胞去除率> 99. 99% ,红细胞回收率> 93. 4% ,完全去除血液中的微小凝块和微聚物体。

去白细胞输血技术在减少急性白血病患者医院感染的应用摘要:目的:探讨对急性白血病患者实施去白细胞输血技术对减少患者医院感染的效果。

方法:择本科2016年1月到2016年12月间80例急性白血病患者进行研究,按患者输血治疗方式将患者分为常规组(n=40)和去白细胞组(n=40),常规组患者进行常规血液成分输血治疗,去白细胞组患者进行去白细胞血液成分输血技术,分析总结两种输血方式对患者医院感染状况的影响。

结果:去白细胞组患者治疗后CD3+、CD4+、CD4+/CD8+水平较常规组明显升高(P<0.05),去白细胞组患者医院感染发生率较常规组明显降低(P<0.05)。

结论:对急性白血病患者实施去白细胞输血技术可减少患者医院感染。

关键词:急性白血病;去白细胞输血技术;医院感染;效果急性白血病是在造血干细胞中出现的恶性克隆性疾病,患者常存在免疫功能下降,导致患者极易出现感染,进一步加重病情[1]。

积极预防急性白血病患者感染的发生是患者治疗中的重点。

以往临床多采取抗生素辅助预防感染,但抗生素的滥用使得耐药病原菌增多,抗生素治疗效果逐渐下降。

输血治疗是急性白血病患者常见辅助治疗方式,当前临床研究提出长期输注白细胞可能会引起机体免疫抑制。

基于以上原因,本科对2016年1月到2016年12月间40例急性白血病患者实施了去白细胞血液成分输血技术,并与常规血液成分输血治疗的效果实施了对比,现将两种输血方式下患者医院感染发生状况行回顾性总结:1 资料与方法1.1 一般资料择本科2016年1月到2016年12月间80例急性白血病患者进行研究,按患者输血治疗方式将患者分为常规组(n=40)和去白细胞组(n=40)。

常规组患者男22例,女18例;患者年龄跨度20-63岁,平均年龄39.4岁(s=9.5);疾病类型:急性淋巴细胞白血病17例,急性髓细胞白血病23例;去白细胞组患者男23例,女17例;患者年龄跨度20-64岁,平均年龄39.5岁(s=9.7);疾病类型:急性淋巴细胞白血病18例,急性髓细胞白血病22例。

探讨滤除白细胞输血技术的临床效果梁海云【摘要】目的探究滤除白细胞输血技术的临床效果.方法取本中心血站自2016年12月-2017年9月的悬浮红细胞和滤除白细胞的滤白细胞悬浮红细胞,对市医院收治需输血技术治疗的患者100例开展研究,将以上患者采用随机分组法将其分为两组,即对照组、观察组,两组病例均50例,红细胞常规输血技术应用于对照组中,滤除白细胞输血技术应用于观察组中,分析两组白细胞滤除效果、相关临床指标、不良发应发生率.结果白细胞滤除效果与对照组相比,观察组较低(P<0.05);相关临床指标与对照组相比,观察组较优(P<0.05).与对照组相比,观察组不良反应发生率较少(P<0.05).结论滤除白细胞输血技术应用于输血治疗中,既可改善临床指标,减少血浆中的纤维蛋白原,又能降低不良反应发生率,值得临床推广和使用.【期刊名称】《心血管外科杂志(电子版)》【年(卷),期】2017(006)004【总页数】2页(P350-351)【关键词】滤除白细胞输血技术;输血;临床效果【作者】梁海云【作者单位】内蒙古巴彦淖尔市中心血站,内蒙古巴彦淖尔 015000【正文语种】中文随着社会经济水平的不断提高,从而增加了不同疾病发病率。

很多患者需要实施输血治疗。

在输血治疗中,为提高输血治疗效果和安全性,采用安全、科学、有效的输血治疗措施至关重要[1]。

随着医疗技术的不断进步,提高输血治疗效果,采取滤除白细胞输血技术,将血液中的白细胞滤除,有效减少临床输血反应的发病率,提高输血治疗效果及安全性[2]。

本研究取本中心血站自2016年12月-2017年9月的悬浮红细胞和滤除白细胞的滤白细胞悬浮红细胞,对市医院收治需输血技术治疗的患者100例开展研究,分析滤除白细胞输血技术的临床效果。

1 资料与方法1.1 基本资料研究时段为2016年12月-2017年9月,研究对象是取本中心血站的悬浮红细胞和滤除白细胞的滤白细胞悬浮红细胞,对市医院收治需输血技术治疗的患者100例开展研究,分组依据为随机信封法,研究组别为对照组、观察组,每组病例样本:50例。

广东医学2010年1月第3l卷第1期GuangdongMedicalJoernaiJan.2010,V01.31,No.1[16】LUCAM,HUANGS。

GERSHENWALDJE.eta1.Expressionofintedeukin一8byhumanmelanomacellsup—regulaiceMMP一2activityandincreasesUunor酬andmetastasis【J】.AmJPathol,1997,151(4):1105—1113.【17]MACMANUSCF,PLWHQREWJ,SEATONA。

eta1.Intedeu-kin一8signaIingpmnmtestHmslati∞lalregulationofeyclinDinandrogen—independentprostatecancercells[J】.MolCancerRe*。

2007,5(7):737—748.[18]LEELF,LOUIEMC,DESAISJ。

ela1.Intedeukin一8confem』Rdrogen—independentSTowthandmigrationofLNCaP:di珏eren-tiaIeffectsofqavsinekinasesSmandFAK[J],Oiicogerle。

2004。

23(12):2197-2205.r19]SCHRAUFSTATrERIU,CHUNGJ,BURGERM.IL一8acti.[20】[21][22]・123・Vale8endothe鼬CXCRIandCXCB2tII哪RhoandRacsigna-lingpathways[J].AmJPbysioltansCellMolPhysiol,2001。

2∞(6):L1094一L1103.WAUGHDJ.WILSONC.TheInterleukin一8pathwayincmef(J].ClinCancerRce,2008,14(21),6735—6741.Z姒NGL,CHARRONM。