2005年黄河水资源公报

- 格式:doc

- 大小:13.44 MB

- 文档页数:38

黄河⽔资源质量公报黄河流域重点⽔功能区⽔资源质量公报2008年第3期总第15期黄河流域⽔资源保护局Yellow River Basin Water Resources Protection Bureau发布单位:黄河流域⽔资源保护局编制单位:黄河流域⽔环境监测中⼼资料提供单位:青海省⽔环境监测中⼼⽢肃省⽔环境监测中⼼宁夏回族⾃治区⽔环境监测中⼼内蒙古⾃治区⽔环境监测中⼼陕西省⽔环境监测中⼼⼭西省⽔环境监测中⼼河南省⽔环境监测中⼼⼭东省⽔环境监测中⼼黄河上游⽔环境监测中⼼黄河宁蒙⽔环境监测中⼼黄河中游⽔环境监测中⼼黄河三门峡库区⽔环境监测中⼼黄河⼭东⽔环境监测中⼼黄河流域⽔环境监测中⼼⽬录前⾔⼀、⽔功能区⽔质状况综述⼆、各类⽔功能区达标情况三、各省区⽔功能区达标情况四、重要⽔事附表1 黄河流域重点⽔功能区⽔资源质量状况⼀览表附表2《地表⽔环境质量标准》(GB3838—2002)基本项⽬标准限值附表3 《地表⽔环境质量标准》(GB3838—2002)集中式⽣活饮⽤⽔地表⽔源地补充项⽬标准限值附图黄河流域重点⽔功能区⽔质评价断⾯图前⾔为贯彻《中华⼈民共和国⽔法》,落实⽔利部《⽔功能区管理办法》,加强流域内⽔功能区监督管理,使流域内有关单位、部门及社会公众了解和掌握黄河流域重点⽔功能区⽔资源质量状况,黄河流域⽔资源保护局决定⾃2005年开始正式发布《黄河流域重点⽔功能区⽔资源质量公报》(以下简称《公报》)。

发布频次为三个⽉⼀期,按季度发布。

《公报》根据⽔利部⽔资源司和⽔⽂局制定的《⽔功能区⽔资源质量评价暂⾏规定》(试⾏)(资源保〔2004〕7号)和流域⽔功能区监督管理需要,在黄委监测站⽹和流域⼋省(区)现有监测站⽹基础上,选择了142个重点⽔功能区(监测断⾯151个),依据《地表⽔环境质量标准》(GB3838-2002)和《中国⽔功能区划(试⾏)》⽔质⽬标进⾏⽔质评价和达标分析。

评价基本项⽬为⽔温、pH值、溶解氧、⾼锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五⽇⽣化需氧量)、氨氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、⽯油类等(BOD518项。

一、水资源量降水量 2005年全国平均降水量644.3mm,折合降水总量为61010亿m3,比2004年增加7.2%,比常年值(多年平均值,下同)偏多0.3%。

从水资源分区看,松花江、辽河、海河、黄河、淮河、西北诸河六个水资源一级区(简称北方六区,下同)面平均降水量340.5mm,比常年值偏多3.8%,比2004年增加10.7%;长江(含太湖)、东南诸河、珠江、西南诸河四个水资源一级区(简称南方四区,下同)面平均降水量1183.3mm,比常年值偏少1.4%,比2004年增加5.4%。

在31个省级行政区中,降水量比常年值偏多的有15个省(自治区),新疆、青海偏多20%以上,山东、河南、吉林、福建偏多20%~10%;降水量比常年值偏少的有 16个省(自治区、直辖市),宁夏、内蒙古、北京偏少20%以上,贵州、河北、天津偏少20%~10%。

与2004年比较,福建、江苏、海南、广东平均降水量的增加幅度在40%~30%之间,宁夏、天津、北京、贵州的减小幅度在20%~10%之间。

地表水资源量 2005年全国地表水资源量26982亿m3,折合径流深284.9mm,比2004年增加16.7%,比常年值偏多1.0%。

从水资源分区看,北方六区地表水资源量比常年值偏多14.1%,比2004年增加34.9%;南方四区比常年值偏少1.6%,比2004年增加13.2%。

在31个省级行政区中,地表水资源量比常年值偏多的有16个省(自治区、直辖市),其中山东、河南、吉林、青海、江苏偏多35%以上,福建、陕西、新疆、四川、辽宁偏多20%~10%;比常年值偏少的有15个省(自治区、直辖市),其中北京、河北偏少50%以上,山西、天津、宁夏、贵州偏少50%~20%,内蒙古、云南、黑龙江、重庆、湖北偏少20%~10%。

与2004年比较,有21个省(自治区)的地表水资源量呈不同程度的增加,其中江苏达176.6%,福建、海南、吉林在100%~70%之间;在地表水资源量减少的10个省(自治区、直辖市)中,天津减少幅度达27.2%。

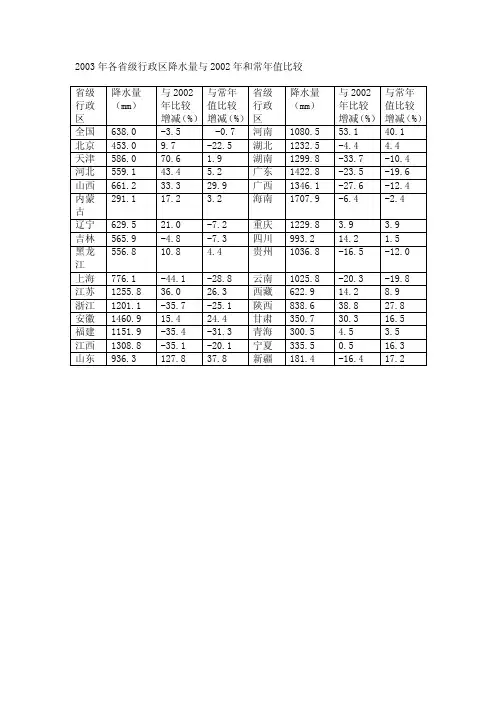

2003年各省级行政区降水量与2002年和常年值比较2003年各省级行政区水资源量单位:亿m32003年各省级行政区供用水量单位:亿m32003年各省级行政区主要用水指标2004年各省级行政区降水量与2003年和常年值比较2004年各省级行政区水资源量单位:亿m32004年各省级行政区供用水量单位:亿m32004年各省级行政区主要用水指标2005年各省级行政区降水量与2004年常年值比较2005年各省级行政区水资源量单位:亿m32005年各省级行政区供用水量单位:亿m32005年各省级行政区主要用水指标2006年各省级行政区降水量与2005年常年值比较2006年各省级行政区水资源量单位:亿m32006年各省级行政区供用水量32006年各省级行政区主要用水指标2007年各省级行政区降水量与2006年常年值比较2007年各省级行政区水资源量单位:亿m32007年各省级行政区供用水量32007年各省级行政区主要用水指标2008省级行政区降水量与2007年和常年值比较2008年各省级行政区主要用水指标2008年各省级行政区水资源量32008年各省级行政区供、用水量32009年各省级行政区降水量与2008年常年值比较2009年各省级行政区水资源量单位:亿m32009年各省级行政区供用水量32009年各省级行政区主要用水指标2010年各省级行政区降水量与2009年常年值比较2010年各省级行政区水资源量单位:亿m32010年各省级行政区供用水量32010年各省级行政区主要用水指标。

2005年山东省水资源公报前言水资源紧缺,已成为我省国民经济和社会发展的重要制约因素。

为了加强水资源统一管理,促进水资源的合理开发、利用、节约与保护,为领导决策提供科学依据,我们编制了《二OO五年山东省水资源公报》,向各级领导、有关部门和社会公告山东省水资源情势,以便群策群力,使有限的水资源发挥最大的综合效益,并且得以可持续利用。

《公报》是按年度反映水资源情势的综合性年报,内容包括降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、蓄水动态、供水量、用水量、耗水量、水质概况等。

分别按行政分区和流域分区进行调查统计和分析计算,提出数据和信息。

《公报》来水、水质部分主要采用二OO五年雨量站、水文站、地下水观测井网以及水质监测的实测资料,同时也采用了部分报汛资料。

用水部分主要采用当年各市统计资料。

在公报编制过程中,对上述资料进行了综合汇总和部分调整补充。

本期公报由山东省水文水资源勘测局编制完成。

一、综述2005年全省平均降水量810.7mm,比上年769.7mm偏多5.3%,比多年平均679.5mm偏多19.3%,属偏丰年。

2005年全省水资源总量为415.86亿m3,其中地表水资源量为295.85亿m3、地下水资源与地表水资源不重复量为120.01亿m3。

2005年年末全省大中型水库蓄水总量为51.46亿m3,比年初蓄水总量49.16亿m3增加2.30亿m3。

2005年年末与年初相比,全省平原区浅层地下水位动态变化总体呈上升趋势,平均上升幅度为0.45m,地下水蓄水变量增加5.54亿m3。

2005年末全省平原区浅层地下水位漏斗区面积为11512.3km2,比上年同期减少1180.9km2。

2005年全省总供水量为211.03亿m3,其中当地地表水供水量占总供水量的27.81%、引黄供水量占总供水量的22.75%,地下水供水量占总供水量的48.65%、其它水源供水量占总供水量的0.79%。

海水直接利用量为17.08亿m3。

近50年黄河流域水资源变化特征分析周成虎中国科学院地理科学与资源研究所黄河流域大部分地区属于半干旱和半湿润区, 水资源条件先天不足, 人均占有年水资源量仅为全国平均的1/5。

作为我国北方地区最大的供水水源, 黄河以其占全国河川径流2%的有限水量, 担负着本流域和下游引黄灌区占全国9%的耕地面积和12%人口的供水任务, 同时还要向流域外部分地区(含河北与天津及青岛)远距离送水(刘昌明,2004)。

过去50年黄河流域水循环和水资源情况发生了巨大的变化。

从20世纪60年代以来水循环要素均呈减少的趋势,黄河流域从1972-2000年间有22年出现断流。

在人类活动的影响下, 流域水资源状况日益恶化。

特别是近20 多年来干流、主要支流下游断流频繁发生, 不仅使水资源供需矛盾加剧, 而且对流域的生态环境带来一系列冲击(刘昌明,2004)。

河川径流是黄河流域重要的水资源。

本项研究主要着眼于对河川径流的分析。

根据1956-2000年的实测资料分析,唐乃亥测站的多年平均年径流量为203.93m3s-1,占全流域产流量38.13%;兰州站为329.89 m3s-1,占61.68%;花园口站为532.78 m3s-1,占99.6%,利津站为534.79 m3s-1。

所以黄河上游是黄河流域的主要产流区,特别是黄河源区,这也是本项研究的重点区。

(一) 近50年黄河流域降水及其变化1、流域降水的空间分布1951-2000年黄河流域花园口以上多年平均降水量为449.9mm,空间分布的总趋势是由东南向西北递减。

降水量最多的是流域东南部湿润半湿润地区;秦岭、伏牛山及泰山一带年降水量为800~1000mm;水量最少的是流域北部的干旱地区,宁蒙河套平原年降水量只有200mm。

如用200、400、600 mm年降水量等值线大致代表黄河流域的年降水地带性, 即干旱区、半干旱区与半湿润区, 其中200mm线东-西变幅不大,约100km;600mm线主要是南-北变化,南-北变幅大于300km;400mm年降水量等值线大致代表黄河流域年平均降水(449.9 mm)情况, 而400mm年降水量等值线各年南-北(纬向)与东-西(经向) 的摆动都很大,在黄河流域可达400km以上。

2002年黄河水资源公报水利部黄河水利委员会前言《黄河水资源公报》(以下简称《公报》)的发布,旨在定期向各级领导、有关部门和社会团体发布黄河流域水资源情势,以不断提高公众的节水、惜水意识,促进黄河水资源的合理开发、利用与保护。

本《公报》是按年度反映黄河水资源情势的综合性年报,内容主要包括水情概况、蓄水动态、水资源开发利用、水资源量分析、水质调查评价、泥沙状况及重要水事等。

《公报》的资料来源以黄河水利委员会和沿黄各省(自治区)的实测数据和水利统计资料为主,并收集了气象、城建、环保、统计等部门的有关资料。

《公报》中资料多年平均(简称常年)降水、径流和泥沙等实测系列为1950~1999年平均值,天然径流系列为1919~1999年平均值。

《公报》编制过程中,得到了青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等省(自治区)水利厅的大力支持。

水利部水资源司、《中国水资源公报》编辑部给予了热情指导和支持,在此一并表示感谢。

领导小组:组长:苏茂林副组长:薛松贵朱庆平孙广生李良年司毅铭成员:乔西现王玲陈永奇牛占吴青项目组:项目负责人:乔西现王玲陈永奇牛占吴青潘启民主要完成人:潘启民李东张培德张学成杨汉颖王玉明田水利胡玉荣裴勇谷慧林孙远扩王金玲王丽伟李立阳王丙轩张玮张春岚刁立芳概述黄河流域(包括黄河内流区,下同)总面积79.5万km2,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等九省(自治区)。

全河划分为兰州以上、兰州至头道拐、头道拐至龙门、龙门至三门峡、三门峡至花园口、花园口以下、黄河内流区等流域分区。

2002年黄河流域平均降水量为404.2mm,折合降水总量3211.84亿m3,较常年减少9.3%。

花园口站以上地区水资源总量为403.04亿m3,其中地表水资源量300.30亿m3,地下水资源量320.65亿m3,地表水与地下水资源量之间的重复计算量217.91亿m3。

2002年黄河总取水量为494.93亿m3,其中地表水取水量为359.50亿m3。

湖北省2005年度水资源公报一、综述2005年,湖北省平均降水量1089.2毫米,折合降水总量为2024.87亿立方米,比常年值减少7.7%,为偏枯年份。

全省地表水资源量903.58亿立方米,比常年值减少10.2%;地下水资源量277.22亿立方米,比常年值减少4.2%;地下水与地表水资源不重复量为30.38亿立方米,水资源总量933.96亿立方米,比常年值减少9.8%。

2005年,从外省、市流入我省境内的水量为6867亿立方米,比常年值增加7.4%;从省内流出省境的水量为7634亿立方米,比常年增加4.4%。

2005年,全省共统计了60座大型水库和236座中型水库蓄水状况,其年末蓄水量为278.40亿立方米,比年初增加9.92亿立方米。

2005年,全省总供水量和总用水量均为253.38亿立方米。

在供水量中,地表水源占96.4%,地下水源占3.3%,其他水源占0.3%;在用水量中,生活用水占11.33%,工业用水占32.58%,农业用水占56.09%;生态用水(仅指城市环境用水)占0.03%。

全省用水消耗总量为120.90亿立方米,耗水率(消耗量占用水量的百分比)为47.7%。

全省废污水排放总量42.79亿吨(不包括火电直流冷却水),工业废水占75.6%,城镇生活污水占17.9%,第三产业废污水占6.5%,建筑业废污水占0.1%。

2005年,全省人均综合用水量423立方米,万元国内生产总值(当年价格)用水量382立方米,农田灌溉亩均用水量为432立方米,万元工业增加值(当年价格)用水量325立方米,城镇人均生活用水量为172升/日,农村人均生活用水量为46升/日。

2005年,对全省6262公里河流进行水质评价,水质符合和优于Ⅲ类水的河长占总评价河长的82.4%,比2004年减少2个百分点;全年共评价了进出我省河流的12个省界断面水质,水质符合和优于Ⅲ类水标准的断面数为7个,占58.3%。

对16个湖泊和23 座水库进行水质评价,水质符合和优于Ⅲ类水的湖泊和水库分别为6个和22 座。

2005年中国水资源公报2005-10-102005年是第十个五年计划的最后一年。

"十五"时期,中央对水利工作高度重视,把解决水资源问题放在重要位置,作出了一系列重大部署,水利投入保持较高水平。

各级水利部门在科学发展观的指导下,坚持人与自然和谐相处的治水理念,进行了一系列卓有成效的实践与探索,水利各项事业不断取得新的进展。

2005年,全国汛情持续时间长,汛期降水普遍比较丰沛,珠江流域、淮河流域、辽河流域、福建闽江和长江、黄河的主要支流都发生大洪水,其中珠江流域西江发生1915年以来的最大洪水。

全年有8个台风和热带风暴在我国东南沿海登陆,强度大、影响范围广,是1996年以来台风最重灾年。

全国干旱范围较小,旱灾损失总体上比常年偏轻。

在党中央、国务院的领导下,国家防总、水利部以及各级政府坚持以人为本,加强社会管理,狠抓各项措施落实,竭力保护人民群众的生命安全,最大限度地减轻灾害损失。

一、水资源量降水量 2005年全国平均降水量644.3mm,折合降水总量为61010亿m3,比2004年增加7.2%,比常年值(多年平均值,下同)偏多0.3%。

从水资源分区看,松花江、辽河、海河、黄河、淮河、西北诸河六个水资源一级区(简称北方六区,下同)面平均降水量340.5mm,比常年值偏多3.8%,比2004年增加10.7%;长江(含太湖)、东南诸河、珠江、西南诸河四个水资源一级区(简称南方四区,下同)面平均降水量1183.3mm,比常年值偏少1.4%,比2004年增加5.4%。

在31个省级行政区中,降水量比常年值偏多的有15个省(自治区),新疆、青海偏多20%以上,山东、河南、吉林、福建偏多20%~10%;降水量比常年值偏少的有 16个省(自治区、直辖市),宁夏、内蒙古、北京偏少20%以上,贵州、河北、天津偏少20%~10%。

与2004年比较,福建、江苏、海南、广东平均降水量的增加幅度在40%~30%之间,宁夏、天津、北京、贵州的减小幅度在20%~10%之间。

河流水质根据1300条河流3200多个监测断面的水质资料,对14万公里河流水质进行了评价,全年期水质总体状况是:Ⅰ类水河长占5.1%,Ⅱ类水河长占28.7%,Ⅲ类水河长占27.1%,Ⅳ类水河长占11.8%,Ⅴ类水河长占6.0%,劣Ⅴ类水河长占21.3%。

与2004年比较,全国水质总体状况变化不大。

各水资源一级区中,西南诸河、西北诸河、长江、珠江和东南诸河5个区水质较好,符合和优于Ⅲ类水的河长占97%~66%;海河、黄河、松花江、辽河和淮河5个区水质较差,符合和优于Ⅲ类水的河长占40%~31%。

省界水体水质对全国237个省界断面的水质进行了评价,水质符合和优于地表水Ⅲ类标准的断面数占总评价断面数的33.3%,水污染严重的劣Ⅴ类占34.2%。

总体来看,省界水体的水质状况不容乐观。

各水资源一级区中,省界断面水质较好的是松花江区、珠江区和长江区(未含太湖流域),辽河区、太湖流域、淮河区和海河区的省界断面水质较差。

省界断面的主要超标项目是氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氟化物、挥发酚、总磷等。

湖泊水质在评价的48个湖泊中,水质符合和优于Ⅲ类水的湖泊有17个,部分水体受到污染的有19个,水污染严重的劣Ⅴ类湖泊有12个。

对47个湖泊的营养状态进行评价,14个湖泊处于中营养状态,32个湖泊处于富营养状态。

国家重点治理的"三湖"情况如下:太湖:若总氮参加水质评价,湖体水质均劣于Ⅲ类,Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类水面积分别占评价面积的6.7%、16.3%和77.0%。

若总氮不参加水质评价,则Ⅲ类水面积占6.7%,IV类水面积占85.1%,劣Ⅴ类水面积占8.2%。

全湖整体处于富营养状态。

滇池:湖体水质为劣Ⅴ类,全湖处于富营养状态。

巢湖:东半湖巢湖市第一水厂湖区水质为Ⅳ类,中庙湖区水质为Ⅴ类,西半湖水质为劣Ⅴ类;全湖总体处于富营养状态。

水库水质在评价的320座水库中,水质优良(优于和符合Ⅲ类水)的水库有255座,占评价水库总数的79.7%;水质未达到Ⅲ类水的水库有65座,占评价水库总数的20.3%,其中水质为劣Ⅴ类水的水库有21座。

一、水资源量降水量 2005年全国平均降水量644.3mm,折合降水总量为61010亿m3,比2004年增加7.2%,比常年值(多年平均值,下同)偏多0.3%。

从水资源分区看,松花江、辽河、海河、黄河、淮河、西北诸河六个水资源一级区(简称北方六区,下同)面平均降水量340.5mm,比常年值偏多3.8%,比2004年增加10.7%;长江(含太湖)、东南诸河、珠江、西南诸河四个水资源一级区(简称南方四区,下同)面平均降水量1183.3mm,比常年值偏少1.4%,比2004年增加5.4%。

在31个省级行政区中,降水量比常年值偏多的有15个省(自治区),新疆、青海偏多20%以上,山东、河南、吉林、福建偏多20%~10%;降水量比常年值偏少的有 16个省(自治区、直辖市),宁夏、内蒙古、北京偏少20%以上,贵州、河北、天津偏少20%~10%。

与2004年比较,福建、江苏、海南、广东平均降水量的增加幅度在40%~30%之间,宁夏、天津、北京、贵州的减小幅度在20%~10%之间。

地表水资源量 2005年全国地表水资源量26982亿m3,折合径流深284.9mm,比2004年增加16.7%,比常年值偏多1.0%。

从水资源分区看,北方六区地表水资源量比常年值偏多14.1%,比2004年增加34.9%;南方四区比常年值偏少1.6%,比2004年增加13.2%。

在31个省级行政区中,地表水资源量比常年值偏多的有16个省(自治区、直辖市),其中山东、河南、吉林、青海、江苏偏多35%以上,福建、陕西、新疆、四川、辽宁偏多20%~10%;比常年值偏少的有15个省(自治区、直辖市),其中北京、河北偏少50%以上,山西、天津、宁夏、贵州偏少50%~20%,内蒙古、云南、黑龙江、重庆、湖北偏少20%~10%。

与2004年比较,有21个省(自治区)的地表水资源量呈不同程度的增加,其中江苏达176.6%,福建、海南、吉林在100%~70%之间;在地表水资源量减少的10个省(自治区、直辖市)中,天津减少幅度达27.2%。

山西省2005年水利综合统计年报分析与说明2006.04.25一年来,在水利部的大力支持下和山西省委、省政府的正确领导下,全省各级水利部门坚持以人为本、以科学发展观为指导,求真务实,扎实工作,全面完成了年初制定的各项目标任务,全省水利基础设施建设得到进一步加强,水利服务“三农”和经济社会发展的能力进一步提升。

一、2005年水利计划任务的完成情况2005年全省各市均较好地完成了目标责任任务(见附表1)。

全省解决各类人畜饮水困难人口85.93万人,完成计划任务的107.41%;新增达标节水灌溉面积37.37千公顷,完成了计划任务的112.11%。

当年改善灌溉面积156.77千公顷,完成了计划任务的117.58%。

当年实灌面积达996.32千公顷,完成计划任务的99.63%。

水保治理面积新增399.46千公顷,完成计划任务的109.95%。

有效灌溉面积新增5.19千公顷,全省总灌溉面积达到1283.46千公顷。

二、2005年全省主要水利工作完成情况1、农村饮水解困任务全面完成、农村饮水安全工作正式启动。

年初,省政府把解决80万人饮水困难问题作为为全省人民办的十件实事之一。

全省共投资2.86亿元,建成饮水解困工程1850处,解决了2199个自然村、85.93万人、10.47万头大畜的饮水困难和改水问题,全省农村饮水困难问题得到改善,受到各地群众的一致称赞。

针对全省农村饮水安全的严峻形势,从年初起,全省开展了农村饮水安全现状调查评估工作,摸清了我省1092万农村饮水不安全的人口分布情况,报送了《山西省农村饮水现状调查评估报告》,全面启动了我省的农村饮水安全工作,力争在“十一五”期间解决全省1000万人的饮水安全问题。

2、新水源等重点工程建设工作取得重大进展。

(1)张峰水库是我省“十五”水利标志性工程,2004年11月17日奠基,年底实现大坝截流。

2005年,我们投资2亿元,完成了坝基开挖、基础处理、供水发电洞开挖等工程建设任务,完成了大坝主体20%土石方施工任务,完成了6个村庄、1036人移民搬迁任务和部分移民专项设施建设任务。

黄河水资源公报用水统计与理念(一)摘要:黄河水资源公报已经刊布10年了,越来越受到流域省区的重视。

与全国、各省区和其它流域机构的公报比较,在水资源利用方面有两个特殊性:一是建立以流域管理为目标的“流域耗水量”基本理念:河道外的还原水量,也即河道“无回归水量”;二是以黄河下游为主的相对黄河河道来说的引耗水量和省区的用水的修正。

关键词:公报;水资源利用;流域耗水量;用水修正;黄河1.公报编制黄河用水统计始于1988年,由黄河水利委员会(以下简称黄委会)水政水资源局负责。

1997年水利部行文编制《中国水资源公报》并在全国推动流域和省区水资源公报的编制,黄河水资源公报也于当年开始编制,编制依据“中国水资源公报编制大纲”进行,但没有正式对外发布。

第二年1998年黄河水资源公报正式对外发布,至今已刊布10期。

水利部“关于编发《中国水资源公报》的通知于1998年3月下发”,要求各有关单位要从实施可持续发展的战略高度出发,切实加强领导,把水资源公报编发工作列入重要议事日程。

黄委会对此项工作非常重视,及时成立了以委主管领导为组长的《公报》编制工作领导小组和有关业务部门主管领导为负责人的项目组。

在水利部的领导下,在流域各省区的密切配合和大力支持下,经过全体编制人员的共同努力,相继编发了(1998年至2007年)共10期《黄河水资源公报》,并在黄河网和委办公自动化等媒体上公开发布,收到良好的社会效果。

《黄河水资源公报》编制工作是根据《中国水资源公报编制技术大纲》(以下简称大纲)要求和黄河流域水资源开发、利用、管理与保护的实际情况编制的。

所以除按照《中国水资源公报编制技术大纲》要求外,有流域的特殊要求和延伸。

一是黄河水资源公报分区要求更细化,主要支流需单独列出。

由于公报不仅需要行政分区,也要流域分区,流域公报更需要二级流域分区,二级流域分区套一级行政分区。

同时根据黄河水量调度需要,黄河流域地表水需分黄河干流部分和支流部分,并以引水口性质进行分属,而不是传统的行政与地区属地分类。

河南省水资源公报【篇一:河南省2001年水资源公报】河南省2001年水资源公报一、综述2001年全省平均降水量543.3毫米,比上年减少45.4%,比多年均值减少30.8%,位于1956—1979年系列的倒数第二位,属枯水年份,干旱程度接近枯水年1966年。

大范围长时间的严重降水不足,致使我省遭受自建国以来最严重的旱灾。

2001年全省地表水资源量127.6亿米3,比多年均值312.7亿米3偏少59.2%,比上年度偏少73.2%。

全省地下水资源量143.82亿米3,扣除地表水与地下水之间的重复计算量52.88亿米3,全省水资源总量为218.50亿米3,比多年均值减少47.2%;其中海河、黄河、淮河、长江流域分别减少35.2%、46.7%、49.0%、46.7%。

2001年末全省大、中型水库蓄水总量35.25亿米3,比上年末减少19亿米3。

其中,大型水库年末蓄水量26.90亿米3,比上年末减少16.52亿米3;中型水库8.35亿米3,比上年末减少2.49亿米3。

全省平原区浅层地下水位与上年末相比,普遍下降,面平均下降1.43米,年地下水储蓄量减少50.31亿米3。

全省平原区10个浅层地下水漏斗区,总面积为9300平方公里,比上年增加2000多平方公里。

2001年全省各种水利工程总供水量达231.29亿米3。

其中地表水源供水量 96.24亿米3,地下水水源135.00亿米3,集雨工程0.05亿米3。

与上年比较,总供水量增加26.42亿米3,增幅12.9%。

引用入过境水量26.16 亿米3,其中引黄河干流水量18.85亿米3,流域间调水13.97亿米3。

全省总用水量达231.29亿米3,其中农业用水159.63亿米3,工业40.76.亿米3,生活30.90亿米3,与上年比较,农业用水增加25.43亿米3,工业用水减少0.97亿米3,生活用水增加1.96亿米3。

全省人均用水量为241米3,万元gdp(当年价)用水量为414米3;农田灌溉亩均用水量为229米3,万元工业产值(当年价)取水量,含火电为56米3,不含火电为44米3;万元工业增加值(当年价)取水量,含火电为183米3,不含火电为145米3;人均生活用水量城镇为每人每日186升,农村67升(含牲畜用水)。

2005年

1月19日青海省黄河积石峡水电站开工。

4月1日黄河水利委员会批复《内蒙古自治区黄河水权转换总体规划报告》,这是我国大江大河首次批复的省级水权转换总体规划。

5月1日《山东省黄河工程管理办法》施行。

5月31日黄河直岗拉卡水电站首台机组运行发电。

6月8日国家防总批复《黄河中下游近期洪水调度方案》。

6月16日黄河第四次调水调沙开始,至30日结束。

此次调水调沙正式转入生产运行。

6月29日山东东明黄河标准化堤防主体工程完工。

至此,黄河一期标准化堤防主体工程全面完成。

8月26日黄河水利委员会批复《宁夏回族自治区黄河水权转换总体规划报告》。

9月19日黄河苏只水电站截流成功。

10月18~20日第二届黄河国际论坛在郑州举行,本届论坛的主题为“维持河流健康生命”。

12月16日国务院批复《渭河流域近期重点治理规划》。

12月30日苏只水电站首台机组正式并网发电。

河南省2005年水资源公报一、综述2005年全省平均降水量905.8mm(折合降水总量1499.49亿立方米),与上年相比增加13.6%,比多年均值(1956~2000年)增加17.4%,属偏丰年份。

与多年均值相比省辖四大流域均有所增加,增幅10%~20%,其中海河流域增加13.7%,黄河流域增加11.1%,淮河流域增加19.0%,长江流域增加20.6%。

2005年全省地表水资源量435.92亿立方米,比多年均值303.99亿立方米偏多43.4%,比上年度偏多50.5%。

全省地下水资源量为219.74亿立方米。

其中山丘区地下水资源量88.75亿立方米,平原区地下水资源量为144.10亿立方米,平原区与山丘区地下水重复计算量为13.11亿立方米。

全省地表水与地下水之间的重复量97.10亿立方米,全省水资源总量为558.56亿立方米,较多年均值(404.86亿立方米)偏多38%。

其中省辖黄河流域增加20.9%;海河流域增加12.3%;长江流域增加71.2%;淮河流域增加35.4%。

2005年全省平均产水模数为33.8万立方米/km2,产水系数为0.45。

2005年末全省大、中型水库蓄水总量59.02亿立方米,比上年末增加5.08亿立方米。

其中,大型水库年末蓄水量48.03亿立方米,比上年末增加4.65亿立方米;中型水库11.00亿立方米,比上年末增加0.43亿立方米。

全省平原区浅层地下水位平均比上年末上升0.34m,地下水储蓄量比上年增加10.82亿立方米。

2005年全省各种水利工程总供水量197.81亿立方米。

其中地表水源供水量72.26亿立方米,地下水源供水125.48亿立方米,集雨及其它工程供水0.07亿立方米。

与上年比较,总供水量减少2.89亿立方米,减幅1.4%。

在地表水开发利用中,引用入过境水量28.61亿立方米,其中引黄河干流水量21.75亿立方米,流域间相互调水12.07亿立方米。

在地下水利用量中,开采浅层地下水约100.31亿立方米,中深层地下水约15.17亿立方米。

湖北省2007年度水资源公报一、综述2007年,湖北省平均降水量1183.2毫米,折合降水总量为2199.48亿立方米,比常年值增加0.3%,为平水年份。

全省地表水资源量984.11亿立方米,比常年值偏少2.2%;地下水资源量282.81亿立方米,比常年值减少2.3%;地下水与地表水资源不重复量为30.95亿立方米,水资源总量1015.06亿立方米,比常年值偏少2.0%。

2007年,从外省、市流入我省境内的水量为5831亿立方米,比常年值偏少8.8%;从省内流出省境的水量为6638亿立方米,比常年偏少9.2%。

2007年,全省共统计了63座大型水库和244座中型水库蓄水状况,其年末蓄水量为252.86亿立方米,比年初增加50.91亿立方米;共统计了13个湖泊蓄水状况,其年末蓄水量为19.39亿立方米,比年初减少2.17亿立方米。

2007年,全省总供水量和总用水量均为258.73亿立方米。

在供水量中,地表水源占96.4 %,地下水源占3.3 %,其他水源占0.3 %;在用水量中,生活用水占11.4 %,工业用水占37.3 %(含火电用水量),农业用水占51.3 %。

全省用水消耗总量为120.08亿立方米,耗水率(消耗量占用水量的百分比)为46.4%。

全省废污水排放总量46.72亿吨(不包括火电直流冷却水),第二产业占77.1%,城镇生活污水占16.5%,第三产业废污水占6.4%。

2007年,全省人均综合用水量426立方米,万元国内生产总值(当年价格)用水量287立方米,农田灌溉亩均用水量为382立方米,万元工业增加值(当年价格)用水量281立方米,城镇人均生活用水量为163升/日,农村人均生活用水量为45升/日。

2007年,对全省5530.5公里河流进行水质评价,水质符合和优于Ⅲ类水的河长占总评价河长的82.4 %,比2006年增加10个百分点;全年共评价了进出我省河流的7个省界断面水质,水质符合和优于Ⅲ类水标准的断面数为4个,占 57.1%。

2005年长江流域及西南诸河水资源公报水利部长江水利委员会一、综述长江流域面积约180万平方公里,涉及青海、西藏、云南、四川、重庆、贵州、甘肃、湖北、湖南、江西、陕西、河南、广西、广东、安徽、江苏、上海、浙江、福建19省(自治区、直辖市),划分为金沙江石鼓以上、金沙江石鼓以下、岷沱江、嘉陵江、乌江、宜宾至宜昌、洞庭湖水系、汉江、鄱阳湖水系、宜昌至湖口、湖口以下干流、太湖水系12个水资源二级区。

2005年平均降水量1071.7毫米,折合降水总量19107.5亿立方米,与常年(多年平均,下同)持平。

地表水资源量9788.5亿立方米,折合径流深549.0毫米,与常年基本持平,属平水年份;与地表水不重复的地下水资源量100.6亿立方米;水资源总量为9889.1亿立方米,与常年基本持平。

全流域平均产水系数为0.52,产水模数55.5万立方米/平方公里。

年末大中型水库蓄水量比年初增加39.4亿立方米。

长江流域入海水量9136亿立方米(不含淮河经长江入海水量)。

2005年总供水量1840.2亿立方米,其中,地表水源占95.3%,地下水源占4.3%,其它水源(污水处理回用、雨水利用、海水淡化)仅占0.4%。

总用水量1840.2亿立方米,其中,农业用水(含林牧渔畜)占52.9%,第二产业用水占35.5%,第三产业用水占1.7%,居民生活用水占8.8%,生态用水(指城市环境和河湖补水,不含河道内生态用水,下同)占1.1%。

总耗水量821.0亿立方米,综合耗水率为44.6%。

人均综合用水量420立方米,万元GDP(当年价)用水量301立方米,农田灌溉亩均用水量452立方米,城市居民人均生活用水每日155升(不含城镇公共用水),农村居民人均生活用水每日70升(不含牲畜饮水)。

2005年废污水排放量296.4亿吨(不含火电厂直流式冷却水和矿坑排水),其中生活污水92.4亿吨(含第三产业和建筑业),占31.2%;工业废水204.0亿吨,占68.8%。

2005年黄河水资源公报水利部黄河水利委员会前言《黄河水资源公报》(以下简称《公报》)的发布,旨在定期向各级领导、有关部门和社会团体发布黄河流域水资源情势,以不断提高公众的节水、惜水意识,促进黄河水资源的合理开发、利用、配置、节约与保护。

本《公报》是按年度反映黄河水资源情势的综合性年报,内容主要包括降水径流、蓄水动态、水资源利用、水资源量分析、水质调查评价、输沙量及重要水事等。

水资源量分析以反映黄河干流水文断面成果为主。

《公报》的资料来源以黄河水利委员会和沿黄各省(区)的实测数据和水利统计资料为主,并收集了气象、城建、环保、统计等部门的有关资料。

《公报》中有关资料的多年平均值分为14年(1987~2000年均值)和45年(1956~2000年均值)两种。

《公报》编制过程中,得到了青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等省(区)水利厅的大力支持。

水利部水资源管理司、《中国水资源公报》编辑部给予了热情指导和支持,在此一并表示感谢。

一、综述黄河流域总面积79.5万km2(包括黄河内流区4.2万km2,下同),流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等九省(区)。

全河划分为龙羊峡以上、龙羊峡至兰州、兰州至头道拐、头道拐至龙门、龙门至三门峡、三门峡至花园口、花园口以下、黄河内流区(分别简称为龙库以上、龙库~兰、兰~头、头~龙、龙~三、三~花、花以下和内流区,下同)等二级流域分区。

黄河流域行政和流域分区面积示意图分别见图1和图2。

图1 黄河流域行政分区面积柱状图龙库以上16.5%龙库~兰11.5%兰~头19.2%龙~三24.0%头~龙15.4%三~花5.2%内流区5.3%花以下2.9%图2 黄河流域分区面积比例图2005年黄河流域平均降水量为431.0mm ,折合降水总量3426.70亿m 3,比上年降水量增大2.2%;与1987~2000年均值比较,全流域平均偏多1.0%;与1956~2000年均值比较,全流域平均偏少3.6%,总体上属平水年。

2005年黄河干流主要水文站实测年径流量与上年度比较,全部增大;与1987~2000年均值比较,唐乃亥、兰州、下河沿、高村和利津站偏大,其余各站偏小;与1956~2000年均值比较,除唐乃亥站偏大外,其余各站均偏小。

2005年黄河主要支流控制水文站实测年径流量与上年度比较,汾河河津、大汶河陈山口、沁河武陟和北洛河氵状 头站分别减小,其余各站不同程度增大;与1987~2000年均值比较,汾河河津、泾河张家山和北洛河氵状 头站分别偏少,大汶河陈山口、洮河红旗、沁河武陟、伊洛河黑石关、大夏河折桥、渭河华县和湟水民和站偏大,大通河享堂站基本持平;与1956~2000年均值比较,大汶河陈山口、大夏河折桥和洮河红旗站分别偏大,汾河河津、泾河张家山、北洛河氵状 头、沁河武陟和伊洛河黑石关站偏小,其余各站基本持平。

2005年黄河利津站实测径流量206.80亿m 3,扣除利津以下河段引黄水量2.72亿m 3,黄河全年入海水量204.08亿m 3。

2005年黄河流域统计大、中型水库171座(与上年相比干流增加李家峡1个大型水库,宁夏支流增加6个中型水库),其中大型水库23座。

大、中型水库上年末蓄水量为287.70亿m3,当年末蓄水量为396.76亿m3,年蓄水量增加109.06亿m3,其中大型水库增加蓄水108.05亿m3(龙羊峡水库年内增加蓄水量93.00亿m3)。

2005年黄河流域浅层地下水动态监测主要集中在青海、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南和山东等省(区)的(河谷)平原(盆地)区,总监测面积为87163km2。

2005年末与上年同期相比,各平原(盆地)区地下水位下降者居多,浅层地下水总蓄水量减少8.216亿m3。

据不完全统计, 2005年黄河流域平原(盆地)区已经形成深层承压水降落漏斗4个、浅层地下水降落漏斗6个,个别漏斗要素变化较大。

2005年黄河总取水量为465.01亿m3(含跨流域调出的地表水量),其中地表水取水量332.01亿m3,占总取水量的71.4%;地下水取水量133.00亿m3,占28.6%。

黄河总耗水量为361.75亿m3,其中地表水耗水量267.86亿m3,占总耗水量的74.0%;地下水耗水量93.89亿m3,占26.0%。

2005年黄河花园口站以上地区降水总量3172.54亿m3,花园口站实测径流量257.00亿m3,花园口以上地区还原水量298.47亿m3(地表水耗水量190.61亿m3、水库蓄水量增加107.86亿m3),花园口站天然河川径流量为555.47亿m3,比上年增大40.0%,比1987~2000年均值偏多19.9%,比1956~2000年均值偏多4.3%。

2005年黄河花园口站以上地区地下水资源量为373.67亿m3(已扣除山丘区与平原区地下水资源量间的重复计算量29.68亿m3),其中与天然河川径流量间的重复计算量为295.96亿m3。

2005年黄河花园口站水资源总量为633.18亿m3,比上年增大31.2%,比1987~2000年均值偏多14.3%,比1956~2000年均值偏多2.0%。

2005年黄河干流各主要水文站实测输沙量与上年比较,唐乃亥、兰州、头道拐、潼关和三门峡站增大,其余各站减小;与1987~2000年均值和1956~2000年均值比较,全部偏小。

2005年黄河主要支流控制水文站实测输沙量,与上年度比较,除北洛河氵状头站减小外,其余各站均增大;与1987~2000年均值和1956~2000年均值比较,全部偏小。

2005年黄河流域废污水排放量为43.53亿t,其中城镇居民生活排放的废污水量8.67亿t,第二产业排放的废污水量31.99亿t,第三产业排放的废污水量2.87亿t,分别占废污水排放量的19.9%、73.5%和6.6%2005年黄河干、支流水质评价河长13228.4km,满足Ⅲ类水质河长5296.9km,占评价总河长的40.0%;Ⅳ类水质河长3167.4km,占评价总河长的23.9%;Ⅴ类水质河长644.2km,占评价总河长的4.9%;劣Ⅴ类水质河长4119.9km,占评价总河长的31.2%。

参加评价的省界水质断面30个,全年水质满足Ⅲ类标准的断面占33.3%,符合Ⅳ、Ⅴ类标准的断面占30.0%,劣于Ⅴ类标准的断面占36.7%。

2005年重要水事:黄委召开第二届黄河国际论坛会,黄河全球水伙伴成立;黄委完成2005年换发取水许可证工作;龙羊峡水库蓄水水位突破历史最高值;黄委批复《内蒙古自治区黄河水权转换总体规划报告》和《宁夏回族自治区黄河水权转换总体规划报告》;黄委颁布《黄河水权转换节水工程核验办法(试行)》;黄委进行重大水污染事件应急处置联合演习;全国人大执法检查组检查黄河流域水污染防治法实施情况。

二、降水径流2.1 降水2005年黄河流域平均降水量为431.0mm,折合降水总量3426.70亿m3,比上年降水量增大2.2%;与1987~2000年均值比较,全流域平均偏多1.0%;与1956~2000年均值比较,全流域平均偏少3.6%,总体上属平水年。

2005年流域内分区降水量,以花园口以下的799.7mm为最大,其次为三门峡至花园口区间的659.6mm;兰州至头道拐的143.7mm为最小,黄河内流区的173.4mm次之。

2005年各流域分区降水量与1956~2000年均值比较,花园口以下、龙羊峡以上和龙羊峡~兰州分别偏多23.4%、18.6%和9.7%,龙门~三门峡和三门峡~花园口基本持平,其余各分区有不同程度的偏少,兰州~头道拐、内流区和头道拐~龙门分别偏少43.0%、36.2%和14.2%。

2005年黄河流域各分区降水量及其与上年和多年均值比较见图3,黄河流域降水量等值线分布情况见图4,黄河流域降水量距平(1956~2000年均值)情况见图5。

图3 2005年黄河流域分区降水量图2.2 实测径流量2005年黄河干流主要水文站实测年径流量与上年度比较,全部增大,其中唐乃亥、三门峡、石嘴山、下河沿、兰州、头道拐和贵德站分别增大68.5%、25.3%、24.9%、23.3%、22.1%、17.7%和10.2%;与1987~2000年均值比较,唐乃亥、兰州、下河沿、高村和利津站偏大,其余各站偏小,其中利津和唐乃亥站偏大幅度分别达44.8%和38.2%,龙门、三门峡和贵德站偏小幅度分别为16.0%、15.7%和11.9%;与1956~2000年均值比较,除唐乃亥站偏大25.0%外,其余各站均偏小,其中头道拐、龙门、三门峡、花园口、高村和利津站偏小幅度均超过30%。

2005年黄河干流主要水文站实测年径流量比较情况见图6。

图6 2005年黄河干流主要水文站实测径流量比较图2005年黄河主要支流控制水文站实测年径流量与上年度比较,汾河河津、大汶河陈山口、沁河武陟和北洛河氵状头站分别减小33.5%、29.4%、18.3%和11.5%,其余各站不同程度增大,其中渭河华县、洮河红旗、大夏河折桥和湟水民和站分别增大78.1%、60.6%、29.4%和27.2%;与1987~2000年均值比较,汾河河津、泾河张家山和北洛河氵状头站分别偏少40.9%、26.6%和25.4%,大汶河陈山口、洮河红旗、沁河武陟、伊洛河黑石关、大夏河折桥、渭河华县和湟水民和站偏大幅度分别为336.9%、54.6%、53.1%、46.4%、40.4%、36.5%和9.1%,大通河享堂站基本持平;与1956~2000年均值比较,大汶河陈山口、大夏河折桥和洮河红旗站分别偏大100.9%、24.0%和17.2%,汾河河津、泾河张家山、北洛河氵状头、沁河武陟和伊洛河黑石关站偏小幅度分别为70.9%、41.7%、36.7%、23.8%和9.6%,其余各站基本持平。

2005年黄河干、支流主要控制水文站实测径流量统计见表1,2005年黄河主要支流控制水文站实测年径流量比较情况见图7。

表1 2005年黄河干、支流主要控制水文站实测径流量统计表2.3 入海水量2005年黄河利津站实测径流量206.80亿m3,扣除利津以下河段引黄水量2.72亿m3,黄河全年入海水量204.08亿m3,比上年的196.18亿m3增大4.0%,比1987~2000年均值的139.57亿m3偏多46.2%,比1956~2000年均值的313.19亿m3偏少34.8%。

图7 2005年黄河主要支流控制水文站实测径流量比较图三、蓄水动态3.1 水库蓄水动态2005年黄河流域统计大、中型水库171座(与上年相比干流增加李家峡1个大型水库,宁夏支流增加6个中型水库),其中大型水库23座。

大、中型水库上年末蓄水量为287.70亿m3,当年末蓄水量为396.76亿m3,年蓄水量增加109.06亿m3,其中大型水库增加蓄水108.05亿m3(龙羊峡水库年内增加蓄水量93.00亿m3)。