黄河近550年天然径流量演变特征

- 格式:pdf

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:11

黄河干流实测径流量演变特征及影响因素分析目录一、内容综述 (2)二、黄河干流概况 (2)1. 黄河干流地理位置及特点 (3)2. 流域范围及水文特征 (4)三、实测径流量演变特征分析 (5)四、影响因素分析 (6)1. 气候因素 (7)(1)降水量变化对径流量的影响 (8)(2)蒸发量变化对径流量的影响 (9)2. 地貌因素 (10)(1)地貌类型与径流量关系分析 (12)(2)河道地形变化对径流量的影响 (13)3. 人为因素 (14)(1)流域内水资源开发利用情况分析 (15)(2)水利工程对径流量影响评估 (16)(3)人类活动引起的其他影响因素探讨 (18)五、径流量演变模型构建与验证 (19)1. 径流量演变模型构建思路及方法选择 (20)2. 模型参数估计及模型验证 (22)3. 模型预测功能评估及不确定性分析 (22)六、保护措施与建议 (24)1. 加强水资源保护意识,提高管理水平 (25)2. 优化流域内水资源配置,确保生态流量需求得到满足 (26)3. 加强水利工程监管,减小对生态环境负面影响 (27)4. 开展科研攻关,提高径流量预测精度及应对能力 (28)七、结论与展望 (29)1. 研究成果总结 (30)2. 研究不足之处及未来研究方向 (31)一、内容综述随着全球气候变化和人类活动的影响,黄河流域面临着严重的水资源短缺问题。

为了更好地了解黄河干流实测径流量的演变特征及影响因素,本文对近年来的相关研究成果进行了综合分析和总结。

首先,从理论上分析了影响黄河流域径流变化的主要因素,包括大气降水、蒸发、地形地貌、土壤侵蚀等;其次,通过对历年实测径流量数据的统计分析,揭示了黄河流域径流量的变化规律及其与气候因子的关系;结合区域水资源管理实践,探讨了黄河流域水资源调控策略和措施,为黄河流域水资源的可持续利用提供了科学依据。

二、黄河干流概况黄河,发源于中国青海省,蜿蜒流经九个省区,最终注入渤海海。

近50年黄河流域水资源变化特征分析周成虎中国科学院地理科学与资源研究所黄河流域大部分地区属于半干旱和半湿润区, 水资源条件先天不足, 人均占有年水资源量仅为全国平均的1/5。

作为我国北方地区最大的供水水源, 黄河以其占全国河川径流2%的有限水量, 担负着本流域和下游引黄灌区占全国9%的耕地面积和12%人口的供水任务, 同时还要向流域外部分地区(含河北与天津及青岛)远距离送水(刘昌明,2004)。

过去50年黄河流域水循环和水资源情况发生了巨大的变化。

从20世纪60年代以来水循环要素均呈减少的趋势,黄河流域从1972-2000年间有22年出现断流。

在人类活动的影响下, 流域水资源状况日益恶化。

特别是近20 多年来干流、主要支流下游断流频繁发生, 不仅使水资源供需矛盾加剧, 而且对流域的生态环境带来一系列冲击(刘昌明,2004)。

河川径流是黄河流域重要的水资源。

本项研究主要着眼于对河川径流的分析。

根据1956-2000年的实测资料分析,唐乃亥测站的多年平均年径流量为203.93m3s-1,占全流域产流量38.13%;兰州站为329.89 m3s-1,占61.68%;花园口站为532.78 m3s-1,占99.6%,利津站为534.79 m3s-1。

所以黄河上游是黄河流域的主要产流区,特别是黄河源区,这也是本项研究的重点区。

(一) 近50年黄河流域降水及其变化1、流域降水的空间分布1951-2000年黄河流域花园口以上多年平均降水量为449.9mm,空间分布的总趋势是由东南向西北递减。

降水量最多的是流域东南部湿润半湿润地区;秦岭、伏牛山及泰山一带年降水量为800~1000mm;水量最少的是流域北部的干旱地区,宁蒙河套平原年降水量只有200mm。

如用200、400、600 mm年降水量等值线大致代表黄河流域的年降水地带性, 即干旱区、半干旱区与半湿润区, 其中200mm线东-西变幅不大,约100km;600mm线主要是南-北变化,南-北变幅大于300km;400mm年降水量等值线大致代表黄河流域年平均降水(449.9 mm)情况, 而400mm年降水量等值线各年南-北(纬向)与东-西(经向) 的摆动都很大,在黄河流域可达400km以上。

黄河中游径流变化趋势分析一、引言黄河是中国著名的“母亲河”,是中国的第二大河流,也是世界上重要的、流域范围最大的河流之一。

黄河流域覆盖了中国15个省份和自治区,其流域总面积达75万平方公里,是中国的主要粮食生产区和经济发展区。

黄河的水资源是中国北方地区重要的水源,对于这一地区的生产和生活具有极其重要的意义。

本篇文章主要探讨黄河中游径流变化趋势的分析以及相应的原因。

二、黄河中游径流变化的趋势随着时间的推移,黄河中游径流量发生了不同的变化趋势。

根据气象资料的分析,近30年来黄河中游的径流总量呈现出几个不同的特点。

A. 均值水量的变化近30年来,黄河中游水量的主要特点是呈现出波动式的变化趋势。

1981年至1991年期间,黄河中游的径流总量呈现出逐年上升的趋势,其中1988年的径流总量达到了历史最高水平。

1992年至1996年,黄河中游的径流总量呈现出下降趋势,其中1996年的径流总量降至历史最低水平。

之后,黄河中游的径流总量逐年上升,但不太稳定。

2013年以来表现出下降趋势。

B. 季节性变化黄河中游的径流量在不同的季节中也呈现出了不同的变化趋势。

春季进入河道的雪水和春汛带来了春季径流量的增加,夏季的降雨则给黄河中游的径流量带来了增长。

从2005年起,夏季降雨出现了减少的趋势,但春季径流量的增加趋势仍然存在。

三、黄河中游径流变化的原因分析随着人类经济活动的不断发展,环境因素的变化也随之而来,造成了黄河中游径流变化的原因有很多。

A. 气候变化气候是影响径流量的最主要因素之一。

长期气候变化和短期气候变化都对径流量有着重要的影响。

气候变化会导致气温、降水和蒸发变化等一系列问题。

据气象数据分析,很多地方的气温和降雨量已经发生了一定的变化。

这种变化可能导致水循环变化,进而带来径流变化。

B. 大型水库的建设人类活动的影响也导致了黄河中游径流变化的趋势。

过去几十年中,黄河流域建设了大量的水库,这些水库对黄河中游的径流量造成了一定的影响。

黄河的主要特点一、水资源贫乏黄河是我国西北、华北地区的重要水源。

多年平均天然河川径流量580亿立方米,仅占全国河川径流总量的2%,只相当于长江年径流量的1/20。

人均径流水量为全国人均水量的30%,耕地平均水量为全国平均水量的18%。

二、地区分布不均黄河水资源在地区上的分布很不均匀。

河川径流主要来自兰州以上以及龙门到三门峡区间。

兰州以上控制流域面积占花园口以上控制面积的30.5%,但多年平均径流量却占花园口径流量的57.7%;龙门到三门峡区间,流域面积占花园口以上控制面积的26.1%,年径流量占花园口径流量的20.3%;兰州到河口镇区间集水面积16万平方公里,由于区间径流损失,河口镇的多年平均径流量反而小于兰州站。

年径流量的地区分布不均匀,还表现为径流深由流域的南部向北部递减。

大致为西起吉迈,过积石山,到大夏河、洮河,沿渭河干流至汾河与沁河分水岭一线南侧,降水丰沛,植被较好,年平均降水量大于600毫米,年径流深100~200毫米以上,是黄河流域产流最丰沛的地区;流域北部经皋兰,过海源、同心、定边到包头一线的西北部,气候干燥,年平均降水量小于300毫米,年平均径流深在10毫米以下,是黄河流域径流最贫乏的地区;流域中部黄土高原区,年降水量一般为400~500毫米,年径流深25~50毫米,这一地区水土流失严重,是黄河流域泥沙的主要来源区。

三、径流量年际、年内变化大黄河龙羊峡以上,大部分为高寒草原,湖泊沼泽多,水的自然涵蓄能力较好,径流量的年际变化相对比北方一般河流小;干流各站最大年径流量与最小年径流量之比为3~4,支流达5~12。

中游黄土丘陵水土流失地区的中、小支流年际变化更大。

径流量的季节分配主要取决于河流的补给条件。

河川径流主要以降水补给为主,因年降水量主要集中于6~9月,故河川径流量主要集中于7~10月。

干流及较大支流汛期径流量占全年的60%左右。

3~6月份因降雨量小,径流量仅占全年的10%~20%,陇东、宁南、陕北、晋西北等黄土丘陵干旱、半干旱地区的一些支流,汛期径流量占全年的80%~90%,3~6月的径流量所占比重更小,有些河流基本上呈断流状态。

黄河是怎样变化的黄河是中国的母亲河,是中国最长的河流之一,被誉为“中华民族的母亲河”、“中国文化的发源地”。

然而,随着社会发展和生态环境变化,黄河的变化也越来越明显。

黄河的流域包括青藏高原、黄土高原、华北平原和渤海湾等区域,沿途多山丘陵,水势湍急,易产生水患。

在过去的千年里,黄河已经造就了四大灾害——水患、泥沙、黄河水害和黄河改道,给人们的生产和生活带来了巨大的灾难和损失。

黄河的变化主要有以下几个方面。

一、水流量和水质的变化黄河在流经青海、甘肃、陕西、河南等省份时,由于地理环境和自然条件的不同,使得其水质和水量都有所不同。

在青海省境内,黄河发源于插岗山,水质清澈、透明,水量较小,在这里就有了“鸟巢蓝”的美称;在甘肃省境内,黄河首次出山横穿中条山,水量和水质都有了一定的增强,而在陕西省境内,黄河流域进入黄土高原,水势陡增,泥沙携带量大,水质变差,而在河南省境内,则在和地方电站围绕大坝开发水电的同时,水质也因化肥和农药等断断入残,甚至有变成黑色油水的说法。

二、河床的侵蚀与改变黄河的泥沙含量极高,长年累月,对河道的侵蚀力强大,甚至改变了黄河的河床,导致黄河左、右两岸的高低和地表形态发生了明显变化。

黄河在历史上曾多次改变她流向,经过几次河道的改道后,这条大河的流域也变得越来越狭窄。

目前,大量的堤防和水利设施的修建,已经有效地减少了黄河的侵蚀力,保护了黄河的河床不再改变。

三、人类活动的影响随着人类社会的不断发展,沿岸城市和乡村的人类活动影响了黄河的渗透和消耗。

人工开垦和招折造成了许多泉水枯竭、泥石流和地质灾害等问题,而人类活动也使得黄河流域土地的瘠薄度和水质素质人口得到明显改善。

四、生态环境的变化近年来,中国政府为了提升黄河流域的生态保护和治理情况,进行了大量的工程建设和生态环境的整治。

这其中,黄河治理、草原建设和河道保护是其中的重点,重要的草原系统和植被被建设,并保持了黄河生态系统的生物多样性和生态平衡,努力结果了黄河的治理和综合改善。

黄河干流兰州断面不同时期径流指标变化及成因分析作者:金双彦高源张萍马志瑾来源:《人民黄河》2022年第07期关键词:径流指标;年最大日平均流量;极端流量;水库运行;工农业耗水;兰州断面兰州断面以上流域是黄河的主要产流区,充分利用和合理配置流域水资源、保护流域生态环境是推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要方向。

相关学者针对黄河径流变化已得出大量研究成果,其中对于兰州断面年径流量变化得出的主要结论是其呈现逐年代减少或显著减少趋势,但这些学者多是针对月、年尺度的径流量进行分析,研究尺度较长。

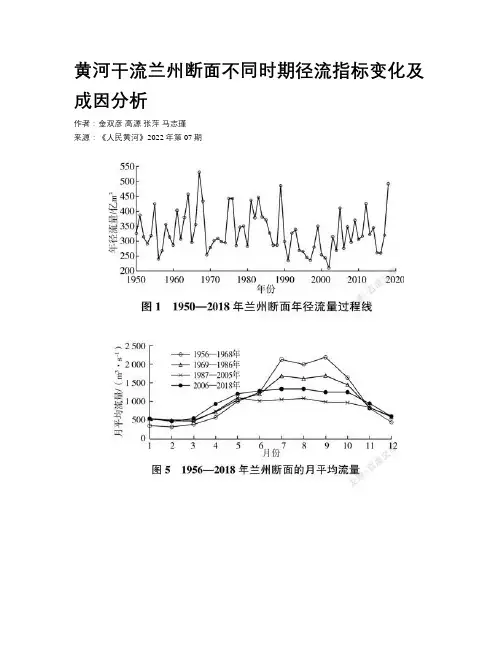

本文针对1950-1968年、1969-1986年和1987-2005年3个日寸期兰州断面径流量呈现阶段性减少、2006-2018年逐渐回升的现象,采用水文分析方法和流量过程变异程度指标计算方法深入分析1950-2018年兰州断面年最大日平均流量、极端流量等水文指标的变化特性及成因,以期为流域水资源管理提供技术支撑。

1兰州断面以上流域概况兰州水文站是黄河上游干流的重要水文站和水量标志站,兰州断面以上流域面积约占黄河流域总面积的28%。

1950-2018年黄河干流兰州断面年径流量过程线见图1,可得1950-1968年、1969-1986年、1987-2005年和2006-2018年兰州断面的多年平均径流量分别为351.7亿、345.9亿、294.9亿、333.5亿m3,表明前3个时期其多年平均径流量呈现逐阶段减少趋势,第4个时期其多年平均径流量呈现回升趋势。

2数据来源和研究方法2.1数据来源1950-2018年兰州断面的日平均流量、极端流量、月平均流量等水文数据均源自《中华人民共和国水文年鉴》。

2.2研究方法采用水文分析方法和流量过程变异程度指标计算方法研究兰州断面水文要素的演变趋势,分析蘭州断面不同时间尺度的径流变化特点。

流量过程变异程度是现状开发状态下水文断面的历年逐月实测径流量与天然径流量的平均偏离程度,流量过程变异程度指标FD计算公式为3径流变化特性分析3.1不同时期兰州断面的洪水变化(1)年最大日平均流量。

黄河的水文特征黄河,中国的母亲河,东亚第二大河流。

黄河流域是中国的重要粮食生产基地,也是华夏文明的发祥地之一。

黄河的水文特征对于环境和人类生活有着重要影响。

本文将深入探讨黄河的水文特征,包括水文特征的形成原因、对周边环境的影响以及相关的保护措施。

一、黄河的水量特征黄河是中国唯一自西向东流经的大河,流域面积约80万平方公里。

黄河水文特征之一就是水量变化大。

黄河水量在不同季节和年份间波动较大,旱季水量明显减少,丰水期水位剧增。

这种水量变化对沿岸农业生产和生态环境有着深远的影响。

二、黄河的悬沙特征黄河是世界上悬沙含量最高的河流之一,黄河水流湍急,冲刷力强。

悬沙特征使得黄河水质偏浑浊,这对于河流生态系统带来了挑战,同时也为土壤肥沃度提供了保障。

三、黄河的径流特征黄河的径流特征受到气候、地形等因素的影响。

浅秋到深秋是黄河径流的高峰期,而冬季和早春则为低谷期。

这种径流特征也导致了黄河的季节性洪水和旱灾,需要采取相应的防洪和水资源利用措施。

四、黄河的水质特征黄河的水质受到悬浮物、营养盐和有机物等多种因素的影响。

由于沿岸农业、城市化进程等引起的人为因素,黄河水质逐渐恶化。

保护黄河水质,净化河道环境成为当前亟待解决的问题。

五、黄河的生态特征黄河流域生态环境脆弱,既有水土流失等问题,也受到城市化和工业化带来的负面影响。

保护黄河河道、恢复湿地生态、限制农业面源污染等措施势在必行,以维护黄河流域的健康生态系统。

总的来说,黄河的水文特征在很大程度上影响了周边地区的社会经济发展和生态环境状况。

保护黄河水资源,维护黄河的可持续发展,是我们每个人的责任与使命。

愿我们共同努力,让黄河水文特征更加和谐美好。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==黄河的特点水文的特征黄河,中国北部大河,全长约5464公里,流域面积约752443平方公里。

世界第五大长河,中国第二长河。

下面是小编给大家整理的黄河的特点,希望能帮到大家!黄河的特点一是水少沙多。

黄河多年平均天然年径流量580亿立方米,相当于长江的1/17,仅占全国河川径流总量的2%,居我国七大江河的第4位。

流域内人均水量593m3,为全国人均水量的25%;耕地亩均水324m3,仅为全国耕地亩均水量的17%。

黄河上中游水土流失十分严重,造成下游河道严重淤积,河床平均每年抬高约10厘米。

黄河三门峡站多年平均输沙量约16亿吨,平均合沙量为35kg/m3,在大江大河中名列第一,在世界江河是绝无仅有的。

如果把16亿吨泥沙堆成高、宽各1米的土堤,其长度为地球到月球距离的3倍,可以绕地球赤道27圈。

“跳进黄河洗不清”的说法,也就是由形容黄河泥沙多而来的。

同时,黄河泥沙颗粒很细,有时河水甚至呈泥浆状态,沾在身体上还真不易洗净呢!二是水、沙时空分布不均。

黄河水量的60%来自兰州以上,秦岭北麓,90%以上的泥沙主要来自河口镇至龙门区间与泾河、北洛河及渭河上游地区。

全年60%的水量和80%的泥沙量集中来自汛期,汛期又主要集中来自几场暴雨洪水。

这种水少沙多,水、沙分布的集中性,给开发利用黄河水资源和下游防洪,增加了很大的难度。

三是地上悬河。

由于长期泥沙淤积,目前黄河下游堤防临背悬差一般5~6米。

滩面比新乡市地面高出约20米,比开封市地面高出约13米,比济南市地面高出约5米。

悬河形势险峻,洪水威胁成为国家的心腹之患。

四是洪水灾害频繁。

从先秦时期至民国年间的2500多年中,黄河下游共决溢1500余次,大的改道26次,平均三年两决口,百年一改道,北抵天津,南达江淮,洪水波及范围达25万平方公里,给人民生命财产造成惨重损失。

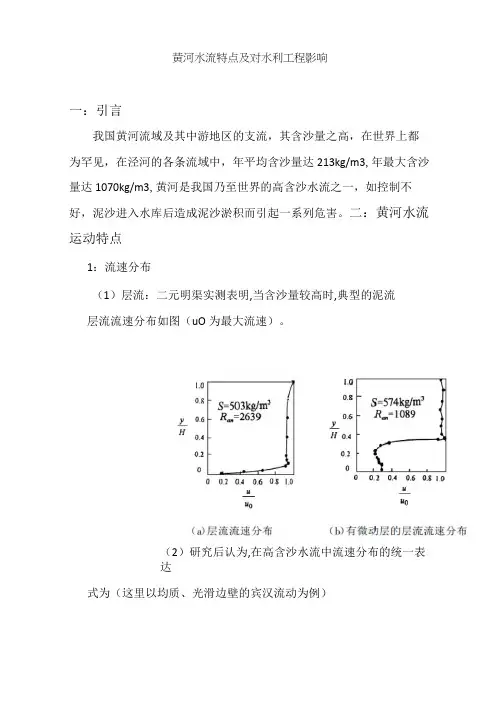

黄河水流特点及对水利工程影响一:引言我国黄河流域及其中游地区的支流,其含沙量之高,在世界上都为罕见,在泾河的各条流域中,年平均含沙量达213kg/m3,年最大含沙量达1070kg/m3,黄河是我国乃至世界的高含沙水流之一,如控制不好,泥沙进入水库后造成泥沙淤积而引起一系列危害。

二:黄河水流运动特点1:流速分布(1)层流:二元明渠实测表明,当含沙量较高时,典型的泥流层流流速分布如图(uO为最大流速)。

(2)研究后认为,在高含沙水流中流速分布的统一表达式为(这里以均质、光滑边壁的宾汉流动为例)其中打示无量纲平均流速分布{"为摩阻流速别为层流、紊流发生率;+「土分別为层流、紊流时的流速分布I和dix高含沙水流的本构方程为:"_'丄’实验结果表明,虽然高含沙水流具有触变特性,由T、n的自身物理特性和随着所处的运动状态的演化而演化的特性,共同决定了高含沙水流流动时的流速分布。

从能量观点看,流速分布是流体运动过程中能量分布形式的体现,由于动量传递属于一种扩散现象,流速的连续性本质上是依靠内界面的内摩擦阻力来维持的,从动力学的观点上看,流速分布一方面具有对演化历史的记忆功能,另一方面又具有反映演化状态的不可逆的耗散性。

2:紊动特性(1)试验发现泥浆湍流的近壁层流层范围与牛顿体湍流的粘性底层不同,泥浆湍流的近壁层流层内完全保持层流状态。

在近壁层流层(0〈y+W1)中,完全没有脉动,这一点和牛顿流体的近壁层性质不同。

y+=1〜4为间隙湍流层,该层相当于牛顿流体的粘性底层,并具有类似的猝发过程,该层紊动强度较大,对整个湍流的形成有重要意义。

强紊动层,从y+=5—直到流核区,或者流速梯度较小的流区的下方。

紊动旋涡在该层进一步发育和分解,各种频率的脉动都在此出现,脉动强度也较大。

实测结果表明,充分湍流区泥浆流速分布和清水没有区别,过渡湍流区上部仍有流核,下部流速分布,也是对数分布,清水加推移质和泥浆加推移质的湍流时均流速分布仍为对数分布.泥浆湍流(宾汉体)中紊动产生于间隙湍流层上部和强紊动层下部,间隙湍流层和扩散层的紊动有间歇,造成分布曲线的双峰。

八年级地理黄河知识点归纳经过八年级地理课程的学习,我们对于中国的黄河有了更为深刻的认识。

黄河是中国五大河流之一,其流域位于中国北方,河流长达5464公里,也是世界第二长的黄河。

那么,我们在学习中都掌握了哪些关于黄河的知识呢?在本文中,我将对八年级地理黄河知识点进行归纳总结,希望能对你的学习有所帮助。

一、黄河的发源地和流经地黄河的发源地位于青海省巴颜喀拉山脉的昆仑山脉南麓的巴颜喀拉山脉中段,发源于玉树藏族自治州境内。

黄河穿过青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、河南、山东等8个省区,流经12个大中城市。

二、黄河的水文特征1.枯水期与丰水期:黄河每年4月到10月为丰水期,11月到来年次年3月为枯水期。

2.水量变化规律:黄河水量的变化规律为多年平均水量呈现出明显的4年、8年甚至30年的周期性变化,水文特征极为明显,被称为"黄河特色"。

3.黄河平原:黄河平原是中国四大平原之一,是中国八大粮仓之一,大约有4万平方公里的面积。

三、黄河在中国的经济地位1.农业:黄河流域的黄土高原是全国主要的小麦种植区之一,也是玉米、高粱等作物的主产区。

2.能源:黄河上游水电站,如龙羊峡水电站、青铜峡水电站等,是黄河上庞大能源工业体系中的重要组成部分。

3.生态环境:近年来,随着环境保护的不断加强和土地综合整治的逐渐推进,黄河流域的生态环境得到了明显改善。

四、黄河的治理与保护1.黄河流域的综合治理:包括黄河防洪治理、灌溉用水和节水、水资源保护与利用、黄河流域水环境保护等。

2.治理成效:黄河治理的成果在综合治理、提高黄河显水情水文遥感预测与分析的准确性、防洪减灾、水资源节约与保护等方面显著。

3.保护黄河:黄河的保护需要各方面共同努力,通过增强环保意识、推行生态建设、禁止非法捕捞等措施,共同保护黄河生态环境。

结语:黄河作为中国的母亲河,在中国的历史中有着重要的地位和作用。

经过八年级地理课程的学习,我们了解到了黄河的发源地、流经地、水文特征以及在中国的经济地位等方面的知识,同时也了解到了黄河的治理与保护工作。

黄河河口是指黄河流经山东省东部进入渤海的地区。

黄河河口的演变是指黄河河口地区在长期的河流冲积和海洋侵蚀作用下,河口位置、河道形态和河口湾的变化过程。

黄河河口演变的基本特征如下:

1. 河口位置变迁:黄河河口的位置在历史上发生过多次变迁。

由于黄河的泥沙沉积和海洋侵蚀的作用,河口位置会不断向东或向西移动。

在过去几千年中,黄河河口的位置曾经移动了数十公里。

2. 河道形态变化:黄河河口的河道形态也会发生变化。

由于河流的冲积作用,河道会不断淤积,形成河床的抬高和河道的变宽。

同时,海洋的侵蚀作用也会导致河道的侵蚀和淤泥的搬运,使河道形态发生变化。

3. 河口湾的变化:黄河河口湾是指黄河在注入渤海之前形成的湾区。

由于河流的冲积和海洋的侵蚀作用,河口湾的形状和大小会发生变化。

在过去几千年中,黄河河口湾的面积曾经扩大和缩小过多次。

4. 河流泥沙的沉积:黄河是世界上泥沙最多的河流之一,每

年带来大量的泥沙。

这些泥沙在河口地区会沉积下来,形成河床的抬高和河口湾的填埋。

这种泥沙的沉积是黄河河口演变的重要因素之一。

总的来说,黄河河口的演变是一个动态的过程,受到河流冲积和海洋侵蚀的双重作用影响。

这种演变对于河口地区的生态环境和人类活动都有重要的影响。

黄河中游径流量演变特征及其对气候变化的响应探讨摘要:近年来,我国黄河中游径流量发生显著变化,其主要原因是全球气候变暖,各个地区降水分布不均,人们不科学不合理的利用水资源,从而引发了一系列问题,影响着人们的生存和社会的发展。

因此,相关工作人员应该科学合理的分析黄河中游径流量的特征,有效开发水资源,合理利用水资源,促进我国社会经济可持续健康发展。

关键词:黄河中游;气候变化;径流量;演变特征河川的径流量是水循环的重要环节之一,是十分宝贵的水资源,也是组成生物结构的重要物质基础。

近阶段,黄河中游径流量变化较大,人们的生存,生态环境的保护受到威胁,因此,有效分析黄河中游径流量的变化,科学合理开发和利用水资源是十分必要的。

黄河被我们称为母亲河,是我国人民生存和生活的重要物质基础,是我国重要的能源基地。

1.黄河中游河段概况1.1自然概况我国第一长河是长江,第二长河便是黄河,它流经9个省,发源于青海省中部,巴颜喀拉山北麓,全长约5500千米,流经中国青藏高原、内蒙古高原、黄土高原、华北平原,流经的干湿地区是干旱、半干旱、半湿润地区[1]。

因黄河流经青藏高原,所以会夹杂着大量的泥沙,它的年均输沙量和年均含沙量都居世界大江河的首位,是世界十分少见的多沙河流。

1.2地形地貌在黄河中游河段,它流经黄土高原,因此地域发育的过程较快,植被覆盖率较低,水土流失较为严重,流经区域的地形地貌受到很大的影响[2]。

相关学者研究了黄河中游河段地貌地形对产沙量的影响情况,发现流域内的产沙量会随着地貌特征的变化而产生不同的响应规律,其中影响流域产沙量的重要指标是沟壑密度。

在黄河的中游存在着一处连续的且最长的峡谷,它包含沁河、渭河、汾河等支流。

除此之外,黄河中游的河段还包括孤山川、皇甫川等支流,地处黄土丘陵和鄂尔多斯高原的过渡地段。

1.2水文现象黄河最大的支流是渭河,它的中游径流量较大,春天较暖,气候干旱,夏天炎热且降水量较大,秋天凉爽,气候湿润,冬天寒冷,气候干燥,属于温带大陆性季风气候。

黄河下游河道演变基本规律

黄河是中国的母亲河,也是世界上最长的黄色河流。

黄河下游河道演

变是黄河流域地貌演变的重要组成部分,其基本规律可以总结为以下

几点。

首先,黄河下游河道演变具有周期性。

黄河下游河道演变的周期大约

为500年左右,这是由于黄河下游地区的地质构造和河道特征所决定的。

在这个周期内,黄河下游河道会经历一系列的演变过程,包括河

道侵蚀、河床升降、河道迁移等。

其次,黄河下游河道演变具有不稳定性。

由于黄河下游地区的地质构

造和河道特征的复杂性,黄河下游河道演变具有不稳定性。

在演变过

程中,河道的形态和位置会发生变化,这对周边的生态环境和人类活

动都会产生影响。

再次,黄河下游河道演变具有多样性。

黄河下游地区的地质构造和河

道特征的多样性,使得黄河下游河道演变具有多样性。

在不同的地区,河道演变的过程和规律也会有所不同。

最后,黄河下游河道演变具有可预测性。

虽然黄河下游河道演变具有

不稳定性,但是通过对黄河下游地区的地质构造和河道特征的研究,

可以预测黄河下游河道演变的趋势和规律,为沿岸地区的生态环境和人类活动提供科学依据。

总之,黄河下游河道演变是黄河流域地貌演变的重要组成部分,其基本规律包括周期性、不稳定性、多样性和可预测性。

对于黄河下游地区的生态环境和人类活动,需要密切关注黄河下游河道演变的趋势和规律,采取科学的措施进行防治和管理。

黄河的水文特征和治理(四下教案)。

一、水文特征1.总体水文特点黄河流域属于大陆性气候,流域面积超过74万平方公里。

在该面积范围内,河流的年均径流量为60亿立方米,年均径流量与人均水资源平均量相比较,很少。

黄河流经的地形是陡峭,地表平稳,没有明显的陡坡和水力堰岩。

在该地区,水资源相对不足,河床长河面宽,水流平稳,具有平原河流的特点。

2.径流年变化特征黄河水文特征的主要表征是年变化分布不均,流量年变化很大,均值为9.1%,年总径流量测算值为46.41亿立方米。

黄河径流量年均值变化为8.8%~9.6%,而年变化幅度最大的河流是乌江,大概是20%。

黄河的径流年变化特征主要表现为“一涨一落”。

即,冬季、春季季节水分多,夏季、秋季降水少,水量少。

这种气候变化极不稳定,从而对黄河水文特征造成了巨大的影响。

3.汛期时空分布特征在黄河流域,洪水一般出现在6月和8月。

由于天气的变化,洪水的空间分布非常不均匀,河流每一段的洪峰流量都不一样。

中国气象部门每年都会发布洪水预测和警告信息,以便于地方团队进行应急处理,并预防害死人的洪水灾害。

二、黄河治理1.黄河淤积问题黄河淤积和泥沙的问题,一直是黄河流域治理的难点。

在近几十年中,沿着黄河下游修建了一系列冲沙河,从而显著减轻了河流沉淀负担和减轻了下游地区防洪压力。

在未来的几年中,沿着黄河的治理工程将会进一步推进。

我们预计,将会采用更多科学技术,以更好地解决这些复杂的水资源管理问题。

2.水土保持问题黄河土壤的侵蚀是黄河流域治理的重点之一。

近年来,中国政府投入了大量资金和资源,以加强治理和防止土地侵蚀进一步加剧。

为此,政府同步出台了一系列政策,以鼓励农民和农业管理机构采用更多有效的水土保持技术和策略。

3.向新能源的转型目前,黄河流域正在实施一项重要的水资源管理计划,以解决缺水问题。

这项计划还将推进新能源的发展,从而减轻“相对”不足的状况。

黄河流域的水资源严格的分配和管理,同时还将减少水污染和降低地下水位的危险。