司空图

- 格式:ppt

- 大小:69.00 KB

- 文档页数:2

司空图“象外之象、景外之景”内涵的重新阐释《司空图“象外之象、景外之景”内涵的重新阐释》司空图是中国历史上著名的文学家、文化名人,他在《酉阳杂俎》一书中提出了“象外之象、景外之景”的概念,引起了广泛的讨论与探索。

本文将以司空图“象外之象、景外之景”为切入点,重新阐释这一思想的内涵。

首先,我们需要理解“象外之象”的含义。

司空图的“象外之象”指的是描绘事物时,要超越表面现象的表达方式,而融入更深层次的思考和抽象。

传统的象征手法往往局限于表面的描绘,而司空图要求在描绘中加入更多的内涵,使读者能够从作品中领悟到更加深刻的意义和思想。

其次,我们来解读“景外之景”的内涵。

司空图认为,真正的艺术要能够超越物象的表象,将更多的想象力和内在的世界融入其中。

这样的艺术作品不仅仅是对物象的再现,更是对内心世界的探索和表达。

司空图鼓励艺术家们不拘泥于表面景物,而是要将内在的景象融入艺术作品中,使之真正具有内涵和思想性。

司空图的“象外之象、景外之景”不仅仅是对艺术创作的要求,更是对人们思考世界和生活的方式的倡导。

他希望人们不要只看到表面的现象,而是能够深入思考背后的原因和意义。

他认为,只有通过超越表面的现象,人们才能真正探索事物的本质和深层次的含义。

在生活中,我们常常局限于眼前的现象和表象,很难去发现其中更深层次的信息和感悟。

然而,如果我们能够运用司空图的思想方法,超越眼前的景象,去发掘背后的内涵和思想,我们就能够更好地认识世界、理解生活。

换句话说,司空图的思想要求我们在面对事物时,要有一种超越表象的思维方式。

在艺术创作中,我们可以通过以物象引发思考,再融入更多的内涵和抽象,使作品更有思想性和情感共鸣。

在生活中,我们也可以尝试以司空图的思想为指导,不拘泥于表面现象,而是透过现象看本质,思考事物存在的意义和价值。

司空图的“象外之象、景外之景”思想无疑对于我们的思考方式和观察生活有着重要的启示。

它要求我们以一种更加深入的、超越眼前的方式去思考、去观察、去表达。

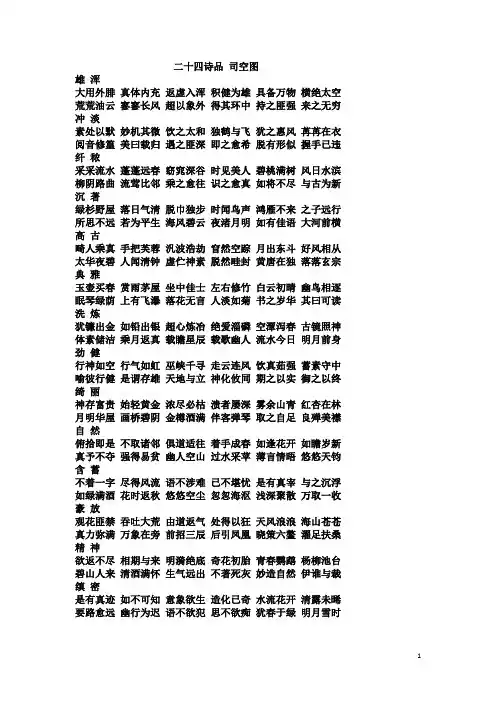

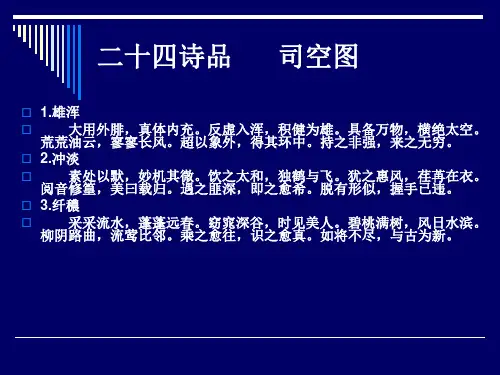

二十四诗品司空图雄浑大用外腓真体内充返虚入浑积健为雄具备万物横绝太空荒荒油云寥寥长风超以象外得其环中持之匪强来之无穷冲淡素处以默妙机其微饮之太和独鹤与飞犹之惠风苒苒在衣阅音修篁美曰载归遇之匪深即之愈希脱有形似握手已违纤秾采采流水蓬蓬远春窈窕深谷时见美人碧桃满树风日水滨柳阴路曲流莺比邻乘之愈往识之愈真如将不尽与古为新沉著绿杉野屋落日气清脱巾独步时闻鸟声鸿雁不来之子远行所思不远若为平生海风碧云夜渚月明如有佳语大河前横高古畸人乘真手把芙蓉汎波浩劫窅然空踪月出东斗好风相从太华夜碧人闻清钟虚伫神素脱然畦封黄唐在独落落玄宗典雅玉壶买春赏雨茅屋坐中佳士左右修竹白云初晴幽鸟相逐眠琴绿荫上有飞瀑落花无言人淡如菊书之岁华其曰可读洗炼犹镰出金如铅出银超心炼冶绝爱淄磷空潭泻春古镜照神体素储洁乘月返真载瞻星辰载歌幽人流水今日明月前身劲健行神如空行气如虹巫峡千寻走云连风饮真茹强蓄素守中喻彼行健是谓存雄天地与立神化攸同期之以实御之以终绮丽神存富贵始轻黄金浓尽必枯溃者屡深雾余山青红杏在林月明华屋画桥碧阴金樽酒满伴客弹琴取之自足良殚美襟自然俯拾即是不取诸邻俱道适往着手成春如逢花开如瞻岁新真予不夺强得易贫幽人空山过水采苹薄言情晤悠悠天钧含蓄不着一字尽得风流语不涉难已不堪忧是有真宰与之沉浮如绿满酒花时返秋悠悠空尘忽忽海沤浅深聚散万取一收豪放观花匪禁吞吐大荒由道返气处得以狂天风浪浪海山苍苍真力弥满万象在旁前招三辰后引凤凰晓策六鳌濯足扶桑精神欲返不尽相期与来明漪绝底奇花初胎青春鹦鹉杨柳池台碧山人来清酒满怀生气远出不著死灰妙造自然伊谁与裁缜密是有真迹如不可知意象欲生造化已奇水流花开清露未晞要路愈远幽行为迟语不欲犯思不欲痴犹春于绿明月雪时疏野惟性所宅真取弗羁拾物自富与率为期筑屋松下脱帽看诗但知旦暮不辨何时倘然适意岂必有为若其天放如是得之清奇娟娟群松下有漪流晴雪满汀隔溪渔舟可人如玉步履寻幽载行载止空碧悠悠神出古异淡不可收如月之曙如气之秋委曲登彼太行翠绕羊肠杳霭流玉悠悠花香力之于时声之于羌似往已回如幽匪藏水埋漩洑鹏风翱翔道不自器与之圆方实境取语甚直计思匪深忽逢幽人如见道心晴涧之曲碧松之阴一客荷樵一客听琴情性所至妙不自寻遇之自天冷然希音悲慨大风卷水林木为摧意苦若死招憩不来百岁如流富贵冷灰大道日往若为雄才壮士拂剑浩然弥哀萧萧落叶漏雨苍苔形容绝伫灵素少回清真如觅水影如写阳春风云变态花草精神海之波澜山之嶙峋俱似大道妙契同尘离形得似庶几斯人超诣匪神之灵匪机之微如将白云清风与归远引若至临之已非少有道契终与俗违乱山高木碧苔芳辉诵之思之其声愈稀飘逸落落欲往矫矫不群猴山之鹤华顶之云高人画中令色絪緼御风蓬叶泛波无垠如不可执如将有闻识者已领期之愈分旷达生者百岁相去几何欢乐苦短忧愁实多何如尊酒日往烟萝花覆茅檐疏雨相过倒酒既尽杖藜行为孰下有古南山峨峨流动若纳水輨如转丸珠夫岂可道假体遗愚荒荒坤轴悠悠天枢载要其端载同其符超超神明返返冥无来往千载是之谓乎。

浅谈司空图及其诗论

司空图是中国古典文学中最著名的文豪,他的诗歌激发了无数人的

情感,并运用了生动的语言和表达方式。

因此,司空图的诗论几乎被

认为是植根在中国文化的指标。

一、简介

司空图(372—289年),素有“文豪”之称,是中国春秋战国时期杰出

的诗人、理学家及政治家。

他在历史上几乎有两百多篇作品,其中包

括多首诗歌、文论文和散文,被称为“司空图文集”。

二、代表作

司空图的代表作有《诗经》,它是中国第一部由一个创作者写成的诗集,不仅收录了许多司空图的心血,而且也包含许多历史古书记述。

此外,汉乐府是司空图最重要的文集之一,涉及了春秋战国时期共识

与政治制度、艺术及文化。

三、诗歌及其特点

司空图的诗歌以抒情散文和文论文为主,代表作品有《诗经》《汉乐府》等,虽然篇幅不多,但却包括有关政治、社会、宗教等众多内容,同时也充分展现了司空图富有情感的态度。

司空图的诗歌特点是简洁

朴实、细腻而深邃,它能够激发人们的思想空间,使人们在激情和黑

暗中感受到温暖,从而产生内心的振动。

四、司空图诗论

司空图的诗论几乎已经成为中国文化指标,其诗歌能够以深邃动人的

方式探寻生命的深意。

司空图的诗句多灵动有趣,能够轻松打动读者

的心灵,启发情感,使人们受到哲理性的训练。

另外,司空图的诗中

透露出晚期贵族集体的秩序和道德观念,表达了司空图独特的历史观、哲学观和文化态度。

他的诗歌也反映了这个时代庄重而优雅的气氛,

表现出乐观精神和凝聚力,具有重要的文艺价值。

唐代-司空图《中秋》原文、译文及注释

原文:

中秋

唐代-司空图

闲吟秋景外,万事觉悠悠。

此夜若无月,一年虚过秋。

翻译:

闲吟秋景外,万事觉悠悠。

闲暇之余漫步在秋天的夜色中低声吟唱,总觉得心里空虚郁闷、心里惴惴不安。

此夜若无月,一年虚过秋。

今天晚上如果再没有圆满的月亮,今年的秋天就算是虚度光阴了。

注释:

《中秋》司空图通过描写月光的皎洁,来表达自己高尚纯洁的思想感情,具有独创性

从立意的角度看,司空图这首诗借月光的皎洁来写自己内心的纯洁高尚,立意新颖,构思奇巧,颇具有独创性。

司空图文论五、司空图诗论选录学习提示:司空图是晚唐的重要诗人,更是著名的诗歌理论家。

司空图最主要的理论贡献是深入、精辟地阐述了诗歌的意境理论。

学习司空图的诗论,主要就是要掌握其对诗歌意境理论的阐述:一、“思与境偕”说;二、“韵味”说;三、“四外”说;四、司空图诗论之影响。

1、“思与境偕”说:在《与王驾评诗书》中,司空图提出:“长于思与境偕,乃诗家之所尚者。

”这是讲意境的基本性质,“思”,可理解为创作中的神思,即艺术思维活动,侧重于创作主体的情志意趣活动;“境”,是激发诗意趣并且表现之的创作客体境象。

“境”与“思”偕往,相互融会,这就构成了作品的意境世界。

这种意境论表述很清楚,并用“思与境偕”概言之,应是司空图独特的体会。

2、对于诗歌意境的特殊性质,司空图从鉴赏角度,把“味”作为诗歌审美的第一要义提了出来,就是“韵味”说。

他在《与李生论诗书》中强调诗歌要有“咸酸”之外的“醇美”之味。

他的“韵味”说本于钟嵘“滋味”说,但有发展变化。

什么是“韵味”的具体所指呢,那就是诗歌应具有“韵外之致”、“味外之旨”、“象外之象”、“景外之景”。

笼而言之,都是指丰富的醇美韵味。

3、“四外”说:“四外”说,包含司空图《与李生论诗书》和《与极浦书》中“韵外之致”、“味外之旨”、“象外之象”和“景外之景”,就是司空图“韵味”说的具体内容,笼统的说,都是指丰富的醇美韵味,细分析则可分三组,内涵略有不同:“韵外之旨”,应该是指有意境的作品有表层文字、声韵覆盖下的无尽情致;“味外之旨”,则应是侧重有意境的作品所具有的启人深思的理趣;而“象外之象”和“景外之景”则是指有意境的作品在表层描写的形象之外,还能让鉴赏者联想到,但又朦胧模糊的多重境象。

这种情致、理趣、境象,在作品中都是潜伏着的假存在,要依靠鉴赏者以自己的审美经验去体会、召唤、再现出来。

4、影响:“韵味”说、“四外”说是司空图对诗歌意境理论深入而又精辟的阐述,对后代有深远的影响,如宋代严羽的“兴趣”说、清代王士禛的“神韵”说、王国维的“境界”说都受到了司空图的一定影响。

唐司空图《二十四诗品》晚唐诗人司空图的《二十四诗品》是探讨诗歌创作,特别是诗歌美学风格问题的理论著作。

它不仅形象地概括地描绘出各种诗歌风格的特点,而且从创作的角度深入探讨了各种艺术风格的形成,对诗歌创作、评论与欣赏等方面有相当大的贡献。

这就使它既为当时的诗坛所重视,也给后来以极大的影响,成为中国文学史上的经典名篇。

司空图在刘勰等前人探讨的基础上加以综合提升,将诗的风格细分为二十四种,即:雄浑、冲淡、纤穰、沉著、高古、典雅、洗炼、劲健、绮丽、自然、含蓄、豪放、精神、缜密、疏野、清奇、委曲、实境、悲慨、形容、超诣、飘逸、旷达、流动。

每种都以十二句四-言诗加以说明形式整饬。

《四库全书总目提要》称之为“诸体毕备,不主一格”。

《二十四诗品》论风格的最大特点,便是着眼于各种风格的意境,而不注重:它们形成的要素与方法。

作者用诗的语言,为各种风格描绘出一幅幅意境,对这种风格的创造方法则在行文中略加点拨。

有的通篇是感性的形象画面,,而毫不作理性的逻辑分析。

如“清奇”:“娟娟群松,下有漪流。

晴雪满汀,隔溪渔舟。

可人如玉,步屟寻幽。

载瞻载止;空碧悠悠。

神出古异,澹不可收。

如月之曙,如气之秋。

”只是给出了一种“清奇”的意境而全不说破,让读者.自己去咀嚼、体悟、把握,真是“不着一字,尽得风流”。

大部分篇章虽有几句对表现方法与特点的理性点拨,却也尽量保持形象性与诗意,与整篇的意境相一致,相融会。

如论“纤铱”:“采采、流水,蓬蓬远春。

窈窕深谷,时见美人。

碧桃满树,风日水滨。

柳阴路曲,流莺比邻。

乘之愈往,识之愈真。

如将不尽,与古为新。

”诗中所描绘的幽远、静谧、明丽的春日景象,便是所谓“纤称”风格。

“乘之愈往,识之愈真”等句,可以视为对此风格的理论分析,即愈是深人体验观察这自然风光,便愈能认识它、把握它,在表现上也愈会避免与古人陈陈相因而新意无穷。

这无疑是说客观世界是诗的源泉。

但“乘之愈往,识之愈真,”又可视为诗中那位,主人公在深入探胜寻幽,而与前面的诗句仍保持着形象上的一致。

着碧云,明⽉掩映着沙洲;这时作家如能写出佳句,就会显现那沉着的妙境。

5.⾼古【原⽂】畸⼈乘真,⼿把芙蓉。

泛彼浩劫,窅然空蹤。

⽉出東⾾,好⾵相從。

太華夜碧,⼈聞清鍾。

虛佇神素,脫然畦封。

⿈唐在獨,落落⽞宗。

【译⽂】那有道的⼈乘风⽽⾏,⼿托着⼀束芙蓉。

经历了尘世劫难之后,只留下缥缈空虚的踪影。

⽉亮从东⽅升起,和风也有意伴从。

华⼭的夜空碧蓝⽽宁静,⼈们倾听着清新的钟声。

作家保持这样质朴的感情,超脱世俗陈旧的习性。

向往远世寄托雅致的意趣,孤傲⾃赏⾼古的诗风。

6.典雅【原⽂】⽟壺買春,賞⾬茅屋。

坐中佳⼠,左右修⽵。

⽩雲初晴,幽⿃相逐。

眠琴綠陰,上有⾶瀑。

落花無⾔,⼈淡如菊。

書之歲華,其⽈可讀。

【译⽂】⽤⽟壶载酒游春,在茅屋赏⾬⾃娱。

坐中有⾼雅的名⼠,左右是秀洁的翠⽵。

初晴的天⽓⽩云飘动,深⾕的鸟⼉互相追逐。

绿荫下倚琴静卧,⼭顶上瀑布飞珠。

花⽚轻落,默默⽆语,幽⼈恬淡,宛如秋菊。

这样的胜境写⼊诗篇,也许会值得欣赏品读。

7.洗煉【原⽂】如礦出⾦,如鉛出銀。

超⼼煉冶,絕愛緇磷。

空潭瀉春,古鏡照神。

體素儲潔,乘⽉返真。

載瞻星⾠,載歌幽⼈。

流⽔今⽇,明⽉前⾝。

【译⽂】像在矿⽯中炼出黄⾦,如从铅块⾥提取⽩银。

精⼼进⾏提取,杂质务要除尽。

深潭流泻的春⽔何等明净,古镜映照的物象多么传神。

体察朴素事理,保持品德⾼洁,迎着明净⽉光,求得⼼神纯真。

仰望着星⾠的光,歌唱那隐逸的⼈。

作品像清澈的流⽔,晶莹的⽉光是它的化⾝。

8.勁健【原⽂】⾏神如空,⾏氣如虹。

巫峽千尋,⾛雲連⾵。

飲真茹強,蓄素守中。

喻彼⾏健,是謂存雄。

天地與⽴,神化攸同。

期之以實,禦之以終。

【译⽂】诗⼈⼼神坦荡如同⼴阔的天空,⽓势充盈好象横贯的长虹。

巫峡⾼耸万丈,飞云伴随轻风。

作品饱含着纯真,培育着刚强,积累质朴品德,保持明洁⼼胸。

好象天体稳健不息地运⾏,你的诗就能达到浑厚劲雄。

这样的诗歌与天地共存,和⼤⾃然呼吸相通。

让真切内容充实作品,⽤刚强的⽓势来统帅始终。

9.綺麗【原⽂】神存富貴,始輕⿈⾦。

《新唐书·司空图传》原文及翻译译文1、《新唐书·司空图传》原文及翻译译文《新唐书·司空图传》原文及翻译新唐书原文:司空图字表圣,河中虞乡人。

咸通末擢进士,礼部侍郎王凝所奖待,俄而凝坐法贬商州,图感知己,往从之。

凝起拜宣歙观察使,乃辟置幕府。

召为殿中侍御史,不忍去凝府,台劾,左迁光禄寺主簿,分司东都。

卢携以故宰相居洛,嘉图节,常与游。

携还朝,过陕虢,属于观察使卢渥曰:“司空御史,高士也。

”渥即表为僚佐。

会携复执政,召拜礼部员外郎,寻迁郎中。

黄巢陷长安,将奔,不得前。

图弟有奴段章者,陷贼,执图手曰:“我所主张将军喜下士,可往见之,无虚死沟中。

”图不肯往,章泣下。

遂奔咸阳,间关至河中。

僖宗次风翔,即行在拜知制诰,迁中书舍人。

龙纪初,复拜旧官,以疾解。

景福中,拜谏议大夫,不赴。

后再以户部侍郎召,身谢阙下,数日即引去。

昭宗在华,召拜兵部侍郎,以足疾固自乞。

会迁洛阳,柳璨希贼臣意,诛天下才望,助丧王室,诏图入朝,固阳堕笏,趣意野耄③。

璨知无意于世,乃听还。

图本居中条山王官谷,有先人田,遂隐不出。

作亭观素室,悉图唐兴节士文人。

名亭曰休休,作文以见志曰:“休,美也,既休而美具。

故量才,一宜休;揣分,二宜休;耄而聩,三宜休;又少也惰,长也率,老也迂,三者非济时用,则又宜休。

”因自目为耐辱居士。

其言诡激不常,以免当时祸灾云。

豫为冢棺,遇胜日,引客坐圹中赋诗,酌酒裴回。

客或难之,图曰:“君何不广邪?生死一致,吾宁暂游此中哉?”每岁时,祠祷鼓舞,图与闾里耆老相乐。

王重荣父子雅重之,数馈遗,弗受,尝为作碑,赠绢数千,图置虞乡市,人得取之,一日尽。

朱全忠已篡,召为礼部尚书,不起。

哀帝弑,图闻,不食而卒,年七十二。

图无子,以甥为嗣,尝为御史所劾,昭宗不责也。

(选自《新唐书》)译文:司空图,字表圣,河中虞乡人。

司空图咸通末年考中进士,礼部侍郎王凝对他特别赞许。

不久,王凝犯法贬为商州刺史。

司空图感激他知己之恩,跟他同去商州。

司空图提出的“韵外之致”“味外之旨”内涵与意义1.“韵外之致”、“味外之旨”的内涵司空图的《二十四诗品》是他诗论的代表作。

在这里他提出“韵外之致”“味外之旨”。

作者着重从韵味的角度来谈诗歌意境的创造,即认为好诗必须有“韵外之致”“味外之旨”。

而这“味”是妙在“咸酸之外”的,不是意尽于句中,而是要“近而不浮,远而不尽”,给读者留下联想与回味的余地,从而达到“思与境偕”的艺术“诣极”。

这与作者在《与极浦书》中所标举的“象外之象,景外之景”的意思是一样的,都是反对现象(或表象)的堆砌,强调意境的创造。

这种韵味,不仅存在于风格“澄澹”的诗中,而且也存在于风格、遗举的篇章。

作者又认为,虽然前辈诸贤不是专工一路,但追求具有“韵外之致”的“意象”的创造则是共同的。

司空图的《二十四诗品》也是从这个观点出发来论述各种风格的。

2.“韵外之致”、“味外之旨”的意义(1)韵味说重在艺术特征的探索,接触到形象思维问题司空图的韵味说重在艺术特征的探索,接触到形象思维问题时,不能对其全盘否定。

但我们也应指出韵味说的重大缺陷:接触,并不等于就是科学的阐述。

在形象思维与现实生活的关系问题上,司空图或是深不下去,或是论而不当。

这就从理论上助长了脱离现实的不良风气。

(2)忽视重要的社会内容,使韵味偏于抒写闲情逸趣《二十四诗品》虽然也接触到作品来源于生活的问题,如司空图标举自己的诗句,有所谓得于早春、山中、江南、塞下、丧乱、进宫、夏景、佛寺、郊园、乐府、寂寥、惬适等,但这里除了塞下、丧乱两项外,大都是一些孤寂出世、悠闲自在的悠闲阶级生活,这和他在《诗品》中主要描述的生活情调,如“阅营修篁,美曰载归”,“绿林野屋,落日氛清,脱巾独步,时闻乌声”,“筑屋松下,脱帽看诗,但知且暮,不辨何时”之类,并无二致。

所以尽管本篇开宗明义也提出了“诗贯六义”的主张,并把“讽谕”放在首位,但实际上却是忽视重要的社会内容,使韵味偏于抒写闲情逸趣,而且他将千变万化的艺术境界,归结于“不知所以神而自神”.正与他在《与极浦书》中所说的“象外之象,景外之景,岂容易可谈哉”一样,都存在神秘化的弊病、因而也就不可能科学地说明文学现象。

司空图诗歌研究综述司空图的诗歌理论1.为什么说司空图的诗学理论是唐代意境理论的总结答:说司空图是唐代诗歌意境理论的总结,主要表现在以下三个方面:一是在王昌龄的“境思”、皎然的“采奇于象外”、刘禹锡的“境生于象外”等理论的基础上提出“象外之象,景外之景”的理论,认为诗歌形象是虚实相生的,是在有形的具体的景象描写之外,能借象征、暗示等手法创造一个无形的,存在于人们想象中的,更为广阔的艺术空间,亦即具有召唤结构的艺术形象。

二是在前人以“味”论诗的基础上,把“味”作为论诗的一个重要标准提出来,说“辨于味而后可以言诗”,并且提出“韵外之致”“味外之旨”的理论。

认为“近而不浮,远而不尽,然后可以言韵外之致”,要求诗歌形象鲜明生动,如在耳目之前,而又不空泛,同时还必须含蓄深远,有无穷的意味。

以上两点实际上是互为因果的,前者就客体形象提出的要求,后者就审美主体提出的要求。

三是司空图的《二十四诗品》,就是二十四种不同艺术风貌的诗歌意境。

它们在思想内容和艺术表现方面,都有共同的特征。

它们都是老庄的精神境界和理想人格在具有“象外之象,景外之景”的诗歌意境中的体现。

或者说,这二十四种诗境,分别是“象外之象”和“韵外之致”的有机统一,是司空图意境理论的具体体现。

2.为什么说司空图的诗学理论是唐代意境论的总结①在钟嵘滋味说基础上,提出诗歌的“味外之旨、韵外之致”的问题。

认为“近而不浮,远而不尽,然后可以言韵外之致”,要求诗歌形象鲜明生动,如在耳目之前,而又不空泛,同时还必须含蓄深远,有无穷的意味。

以上两点实际上是互为因果的,前者就客体形象提出的要求,后者就审美主体提出的要求。

司空图处在乱世却主张“醇美”,体现了儒家“怨而不怒”的中和。

②“思与境偕”是对刘勰“神与物游”的发展。

思与境偕作诗:要想有深厚的艺术意蕴,注意意境的营造,融情入景,以景寓情,使读者在情景交融的艺术氛围中获得美的享受。

之前殷璠的“兴象”,皎然的“诗情缘境发”都包含这个意思,而司空图说的最为明确,认为思与境谐是诗的艺术的最高标准,说明意境理论在司空图这里更加自觉和成熟。

司空图经典诗歌鉴赏司空图经典诗歌鉴赏生平简介司空图(837——908)字表圣,河中(治今山西永济)人。

咸通进士,官至知制诰、中书舍人。

后隐居中条山王官谷,自号知非子、耐辱居士。

所撰《诗品》一书,对后代严羽、王士禛等人的诗论颇有影响。

有《司空表圣文集》(即《一鸣集》)。

又有《司空表圣诗集》,系后人所辑。

退居漫题七首(其一、其三)司空图其一花缺伤难缀,莺喧奈细听。

惜春春已晚,珍重草青青。

其三燕语曾来客,花催欲别人。

莫愁春已过,看着又新春。

司空图诗鉴赏这两首五绝是司空图《退居漫题七首》中的第一、三两首。

诗题既名曰“退居”,当然是指归隐后的作品。

司空图曾亲身经历黄巢农民起义的骚乱,目睹农民军占领长安,深感唐王朝国势衰危,于是跑到家乡中条山王官谷,过起“身外都无事,山中久避喧”那种表面闲散而内心并不平静的林泉生活。

这两首诗都表达了诗人对唐王朝春光迟暮的感叹,但忧虑和孤独中并不使人感到消沉。

先看第一首。

前两句对仗极其工稳。

抒写伤春,不是笼统点明惆怅的情怀,也不是泛泛描绘春意阑珊,而是先从表现春光已晚的典型景色着笔:一是花,二是莺。

落红满地,花瓣残缺,这固然是春光消失的象征。

然而诗人偏偏把“花缺”的客观图景,和有感于“花缺”的心情融合起来,从而深化一层,表明目睹了这一幅图景的诗人,所感到的实已无法将残花重新弥补的悲伤。

与此相类,黄莺巧啭中透露出哀怨萧瑟的声音,往往成为历来诗人抒写抑郁特别是春怨的标志:“打起黄莺儿,莫教枝上啼”(金昌绪《春怨》);“曾苦伤春不忍听,凤城何处有花枝”(李商隐《流莺》)。

司空图在这里却别开蹊径:既不像金昌绪用怨愤之情抱怨它啼叫时惊人好梦,更不像李商隐因为怕引起自己伤春的情绪而不忍去聆听。

相反地,因为自己退居深谷,长期度着“疏钟泛泬寥”的岁月,心境寂寞孤独之极,所以喧闹的莺声反而使他感到亲切,情不自禁地侧耳谛听。

而参差巧啭的莺声又恰似吐露着“ 花缺伤难缀”的愁情,这更引起诗人的共鸣,而把黄莺引为寂寞生活中的同调了。