第二章 路径损耗和阴影衰减

- 格式:ppt

- 大小:121.50 KB

- 文档页数:62

(

(

((

例:已知基站处天线增益为10dB, 发射功率为10W, 移动台接

路径损耗:表示信号衰减,定义为有效发射功率和接收功(1)远场预测

的天线的远场

S偏振P偏振

上述两种情况下,对于理想导体界面有:

S偏振:反射电场与入射电场大小相等,相位连续。

P偏振:反射电场与入射电场大小相等,相位相差半个波长。

(

不同无线环境下的路径损耗指数:

数正态分布,即

)

参考距离d0、路径损耗指数n和标准方差 ,系统地描述了具有特定距离的位置的路径损耗模型。

该模型可用于无线系统设计和分析过

为 处的接收功率,

为使用路径损耗模型对 的估计值。

那么测量与估计值的均方差之和为 ∑

,使该值最小。

)利用(*)式计算 : = 10nlog /

=-3n, =-10n, =-14.77n

=6525-2887.8n+327.15n 2

距离处,载波频。

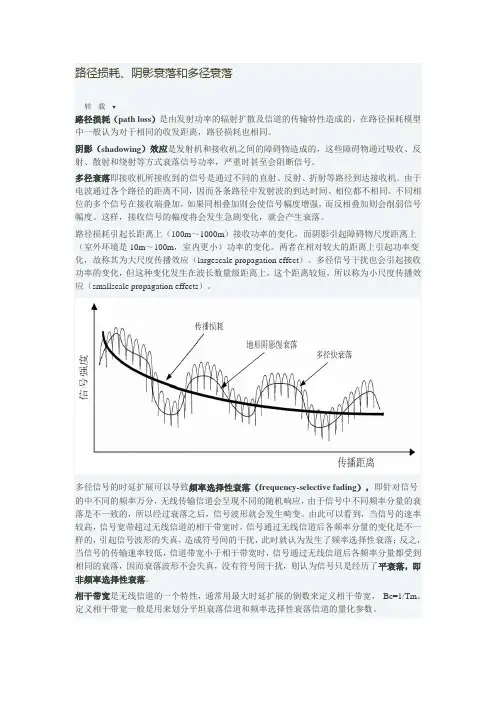

路径损耗、阴影衰落和多径衰落转载▼路径损耗(path loss)是由发射功率的辐射扩散及信道的传输特性造成的。

在路径损耗模型中一般认为对于相同的收发距离,路径损耗也相同。

阴影(shadowing)效应是发射机和接收机之间的障碍物造成的,这些障碍物通过吸收、反射、散射和绕射等方式衰落信号功率,严重时甚至会阻断信号。

多径衰落即接收机所接收到的信号是通过不同的直射、反射、折射等路径到达接收机。

由于电波通过各个路径的距离不同,因而各条路径中发射波的到达时间、相位都不相同。

不同相位的多个信号在接收端叠加,如果同相叠加则会使信号幅度增强,而反相叠加则会削弱信号幅度。

这样,接收信号的幅度将会发生急剧变化,就会产生衰落。

路径损耗引起长距离上(100m~1000m)接收功率的变化,而阴影引起障碍物尺度距离上(室外环境是10m~100m,室内更小)功率的变化。

两者在相对较大的距离上引起功率变化,故称其为大尺度传播效应(largescale propagation effect)。

多径信号干扰也会引起接收功率的变化,但这种变化发生在波长数量级距离上,这个距离较短,所以称为小尺度传播效应(smallscale propagation effects)。

多径信号的时延扩展可以导致频率选择性衰落(frequency-selective fading),即针对信号的中不同的频率万分,无线传输信道会呈现不同的随机响应,由于信号中不同频率分量的衰落是不一致的,所以经过衰落之后,信号波形就会发生畸变。

由此可以看到,当信号的速率较高,信号宽带超过无线信道的相干带宽时,信号通过无线信道后各频率分量的变化是不一样的,引起信号波形的失真,造成符号间的干扰,此时就认为发生了频率选择性衰落;反之,当信号的传输速率较低,信道带宽小于相干带宽时,信号通过无线信道后各频率分量都受到相同的衰落,因而衰落波形不会失真,没有符号间干扰,则认为信号只是经历了平衰落,即非频率选择性衰落。

无线通信中信号衰落模型的应用在当今的信息时代,无线通信技术已经成为了人们生活和工作中不可或缺的一部分。

从手机通话到无线网络连接,从卫星通信到物联网应用,无线通信的身影无处不在。

然而,在无线通信中,信号衰落是一个不可忽视的问题,它会严重影响通信质量和可靠性。

为了更好地理解和应对信号衰落现象,科学家们提出了各种信号衰落模型,这些模型在无线通信系统的设计、优化和性能评估中发挥着重要作用。

信号衰落是指无线信号在传播过程中由于各种因素的影响而导致的强度减弱和波动。

这些因素包括路径损耗、多径传播、阴影效应等。

路径损耗是由于信号在自由空间中传播时能量的扩散而引起的,它与传播距离的平方成正比。

多径传播则是由于信号在传播过程中遇到障碍物反射、折射和散射,从而产生多个路径到达接收端,这些路径的信号相互叠加,导致接收信号的幅度和相位发生变化。

阴影效应是由于大型障碍物(如建筑物、山脉等)阻挡了信号的传播,导致接收信号的强度出现随机的衰减。

为了描述和分析这些信号衰落现象,研究人员提出了多种信号衰落模型。

其中,最常见的有瑞利衰落模型、莱斯衰落模型和 Nakagamim 衰落模型。

瑞利衰落模型适用于在没有直射路径的情况下,多径传播的信号分量具有相同的平均功率且相互独立的情况。

在这种模型中,接收信号的幅度服从瑞利分布,其概率密度函数为一个特定的数学表达式。

瑞利衰落模型常用于描述城市环境中的移动通信信号,例如在高楼林立的区域,信号经过多次反射和散射,直射路径被阻挡,此时瑞利衰落模型能够较好地反映信号的衰落特性。

莱斯衰落模型则考虑了存在直射路径的情况。

除了多径传播的信号分量外,还有一个较强的直射信号分量。

在这种模型中,接收信号的幅度服从莱斯分布。

莱斯衰落模型常用于郊区和农村等环境,在这些地区,直射路径相对容易存在。

Nakagamim 衰落模型是一种更为通用的衰落模型,它可以通过调整参数 m 来适应不同的衰落程度。

当 m=1 时,Nakagamim 衰落模型退化为瑞利衰落模型;当 m 较大时,它可以近似表示莱斯衰落模型。

第二章 思考题与习题1 无线电波传播共有哪几种主要方式?各有什么特点?答:典型的电波传播方式有直射、反射、折射、绕射、散射等。

当电波的直射路径上无障碍物时,电波直接到达接收天线;当电波的直射路径上存在障碍物时,电波会绕过障碍物遮挡向前传播形成绕射波;当电波在平坦地面上传播时,因大地和大气是不同的介质而使入射波在界面上产生反射波;当电波入射到粗糙表面时,反射能量由于散射而散布于所有方向,形成散射波。

2 自由空间传播的特点是什么?答:自由空间传播是指空间周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。

电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。

电波在自由空间传播时,媒质的相对介电常数和相对导磁率都等于1,传播路径上没有障碍物阻挡,到达接收天线的地面反射信号场强忽略不计。

自由空间中电波传播损耗为32.4420lg (km)20lg (MHz)fs L d f =++,其中,d 为T-R 间距离,f 为电波频率。

其规律是:与2d 成反比→距离越远,衰减越大;与2f 成反→频率越高,衰减越大。

3 设发射机天线高度为40m ,接收机天线高度为3 m ,工作频率为1800MHz ,收发天线增益均为1,工作在市区。

试画出两径模型在1km 至20km 范围的接收天线处的场强。

(可用总场强对0E 的分贝数表示)解:40,3,1800t r h m h m f MHzd d d ===∴∆==反射波与直射波的路径差为 因为)(ϕ∆-+=j Re1E E 0又因为18001501;f MHz MHz R =>=-所以有 ])37(1)43(1[12])37(1)43(1[222222dd d d d d c f d +-+=+-+=∆=∆ππλπϕ 此时接收到的场强为)1(Re1E E ])37(1)43(1[20022d d d j j e E +-+-∆--=+=πϕ)( 用分贝表示为km d km e E E d d d j 201)1lg(10])37(1)43(1[2022<<-=+-+-π用Matlab 画出变化曲线。

无线局域网的路径损耗分析无线局域网是一种广泛使用的无线通信技术,它可以提供便捷的无线网络接入服务。

在无线局域网中,信号传输的路径损耗是一个重要的因素,直接影响着无线通信的质量和性能。

本文将从理论和实际两个方面对无线局域网的路径损耗进行分析。

理论分析:路径损耗是指信号在传输过程中因为传播距离增加而导致的功率减弱现象。

在无线局域网中,路径损耗可以通过路径损耗模型进行分析。

常用的路径损耗模型有自由空间模型、二次谐波模型、射线模型等。

1.自由空间模型:自由空间模型是最简单的路径损耗模型,它假设传播介质是自由空间,即无大尺度衰落和多径效应的影响。

在自由空间模型中,路径损耗与传播距离的平方成正比,即PL(d) = PL(d0) + 10nlog10(d/d0)。

其中,PL(d)表示传输距离为d时的路径损耗,PL(d0)表示参考距离为d0时的路径损耗,n表示路径损耗指数。

2.二次谐波模型:二次谐波模型是一种更为复杂的路径损耗模型,它考虑了多径传播和大尺度衰落等因素。

在二次谐波模型中,路径损耗与频率和传播距离的平方根成正比,即PL(d) = PL(d0) + 10nlog10(d/d0) + K。

其中,K表示常数。

实际分析:实际的无线局域网中,路径损耗受到多种因素的影响,包括传播环境、天线高度、天线极化、传输频率、功率等。

以下是一些常见的实际分析方法:1.测量方法:可以通过现场测量和模拟软件仿真来获取路径损耗数据。

现场测量可以使用功率接收器,测量不同距离下接收到的信号强度,从而计算路径损耗。

模拟软件仿真可以根据传播环境、阻尼系数等参数,模拟不同距离下信号衰减情况。

2.建模方法:可以利用统计方法对路径损耗进行建模。

通过收集一定数量的现场测量数据,然后使用数学模型对数据进行拟合和分析,得到路径损耗模型的参数。

3.仿真方法:可以使用无线网络仿真软件进行路径损耗的仿真分析。

通过设置传播环境、信号调制方式、路由协议等参数,模拟不同场景下的路径损耗,从而评估无线网络的性能和容量。

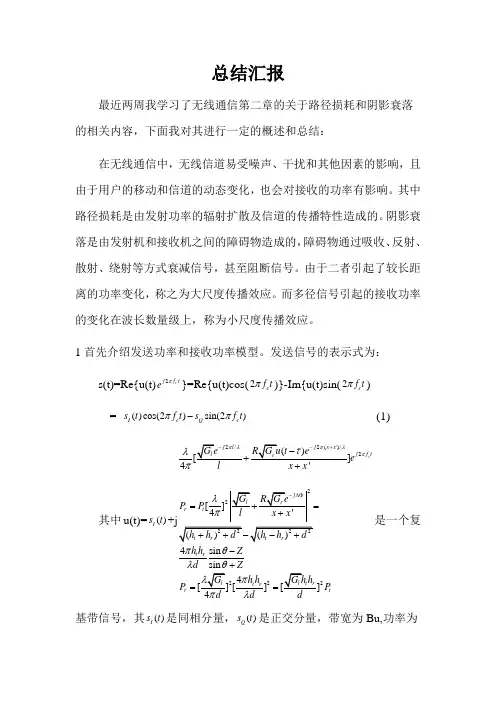

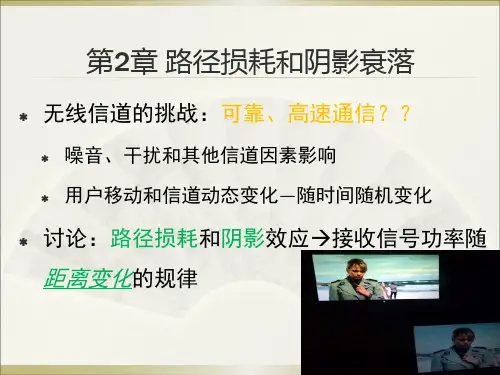

总结汇报最近两周我学习了无线通信第二章的关于路径损耗和阴影衰落的相关内容,下面我对其进行一定的概述和总结:在无线通信中,无线信道易受噪声、干扰和其他因素的影响,且由于用户的移动和信道的动态变化,也会对接收的功率有影响。

其中路径损耗是由发射功率的辐射扩散及信道的传播特性造成的。

阴影衰落是由发射机和接收机之间的障碍物造成的,障碍物通过吸收、反射、散射、绕射等方式衰减信号,甚至阻断信号。

由于二者引起了较长距离的功率变化,称之为大尺度传播效应。

而多径信号引起的接收功率的变化在波长数量级上,称为小尺度传播效应。

1首先介绍发送功率和接收功率模型。

发送信号的表示式为:s(t)=Re{u(t)2cj f t e π}=Re{u(t)cos(2c f t π)}-Im{u(t)sin(2c f t π)= ()cos(2)sin(2)I c Q c s t f t s f t ππ- (1)其中u(t)=()I s t222224[]44sin sin 4[]cj f t r t t r t r r te P P h h Zd Z h h P P d πλπλππθλθπλ+==-+==是一个复基带信号,其()I s t 是同相分量,()Q s t 是正交分量,带宽为Bu,功率为Pu 。

u(t)称为s(t)的复包络或等效基带信号。

而对于接收信号来说,接收信号只是叠加了噪声,为r(t)=Re{v(t) 2cj f t e π}+n(t) (2)其中v(t)=u(t)*c(t),c(t)是等效基带信号的冲激响应。

r(t)表示经过信道传播之后的发送信号和信道噪声之和。

2多普勒效应当发射机和接收机中有一方在移动时,接收信号将会有一个多普勒频移Df =vcos(θ)/λ,θ是入射波相对于移动方向上的角度,v 是接收机沿其移动方向的速度。

在时间间隔∆t 内,发射机或接收机的移动将产生∆d=v ∆tcos(θ)的行程差,相位变化为∆Φ=2πv ∆tcos(θ)/λ。

无线信道的衰落特性无线通信近年来移动通信技术飞速发展,经历了三个发展阶段,第一代模拟系统仅提供语音服务,不能传输数据;第二代数字移动通信系统的数据传输速率也只有9.6Kbit/s,最高可达32kbit/s;第三代移动通信系统数据传输速率可达到2Mbit/s。

随着第三代移动通信(3G)陆续在各国投入商业运营,必将给人们的生活带来更多的方便。

过去所采用的一些成熟的无线技术,例如窄带信道中的调制技术,由于其速率的限制,已渐渐被宽带信道调制技术所代替,对宽带信道的传输性能及调制技术的研究已经达到前所未有的高度。

无线通信的发展目标是使用者能够在任意地点、任何时间与任何人实现即时通信。

无线电波的传播无线信道的电波传输特性与传播环境—地貌、人工建筑、气候特征、电磁干扰情况、通信体移动速度和使用的频段等密切相关。

无线通信系统的通信能力和服务质量、无线通信设备要采用的无线传输技术都与无线移动信道性能的好坏密切相关。

电磁波在空中传播时,墙壁、地面、建筑物和其他物体会对电磁波形成反射、散射、折射和衍射等现象。

无线移动信号的损耗包括自由空间传播损耗与弥散、阴影衰落和多径效应。

无线电波在理想的空间中传播时,电磁波的能量不会被障碍物吸收,也不存在电波的反射、折射、绕射、色散和吸收等现象,但是随着传播距离的增大,电磁能量在扩散过程中产生球面波扩散损耗;由于电波传播遇到的障碍物等阻挡,形成电波阴影区,阴影区的电场强度减弱的现象称为阴影效应。

引起的衰落幅度服从对数正态分布(正态衰落或高斯衰落);由于移动传播环境的多径传播引起的衰落称为多径衰落。

当接收信号中无主导信号时,衰落振幅服从瑞利分布。

当接收信号中有主导信号时,衰落振幅服从莱斯分布。

多径衰落使信号电平起伏不定,严重时将影响通话质量。

无线电波的衰落作用使得到达接收端的信号的功率变小。

在发射机和接收机之间的存在的任何障碍物都会引起信号功率的衰减。

发送和接收信号模型在频率范围为0.3GHz~3GHz的UHF频段和频率范围为3GHz~30GHz的SHF 频段,电波的传播特性良好,天线尺寸也比较小,很适合无线通信。

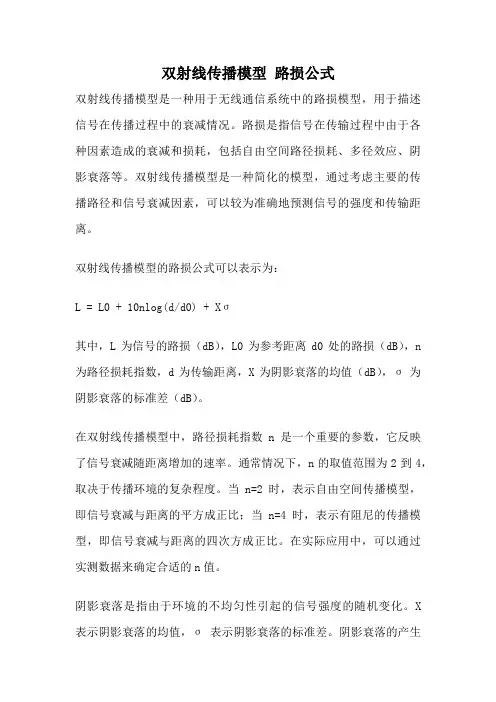

双射线传播模型路损公式双射线传播模型是一种用于无线通信系统中的路损模型,用于描述信号在传播过程中的衰减情况。

路损是指信号在传输过程中由于各种因素造成的衰减和损耗,包括自由空间路径损耗、多径效应、阴影衰落等。

双射线传播模型是一种简化的模型,通过考虑主要的传播路径和信号衰减因素,可以较为准确地预测信号的强度和传输距离。

双射线传播模型的路损公式可以表示为:L = L0 + 10nlog(d/d0) + Xσ其中,L为信号的路损(dB),L0为参考距离d0处的路损(dB),n 为路径损耗指数,d为传输距离,X为阴影衰落的均值(dB),σ为阴影衰落的标准差(dB)。

在双射线传播模型中,路径损耗指数n是一个重要的参数,它反映了信号衰减随距离增加的速率。

通常情况下,n的取值范围为2到4,取决于传播环境的复杂程度。

当n=2时,表示自由空间传播模型,即信号衰减与距离的平方成正比;当n=4时,表示有阻尼的传播模型,即信号衰减与距离的四次方成正比。

在实际应用中,可以通过实测数据来确定合适的n值。

阴影衰落是指由于环境的不均匀性引起的信号强度的随机变化。

X 表示阴影衰落的均值,σ表示阴影衰落的标准差。

阴影衰落的产生与信号在传播过程中遇到的障碍物和地形等因素有关。

在建筑物密集区域或山区等复杂环境中,阴影衰落的影响更为显著。

双射线传播模型的路损公式中,还包括参考距离d0和参考路损L0两个参数。

参考距离是指与发射源之间的距离,通常取1米或10米。

参考路损是指在参考距离处的路损值,可以通过实测数据或仿真模拟来确定。

参考路损的确定对于预测信号强度和传输距离具有重要意义。

双射线传播模型的路损公式可以用于无线通信系统的规划和设计。

通过对信号的路损进行分析和预测,可以确定合适的传输功率和传输距离,从而提高信号的覆盖范围和传输质量。

在实际应用中,还可以结合其他的衰减模型和算法,如多径效应的补偿和频率选择性衰落的处理,进一步提高通信系统的性能。

路径损耗和阴影衰落1 概述无线通信是要实现信息准确可靠且高速地传输,然而这个目标的实现存在着严峻的挑战。

因为无线信道易受噪声、干扰和其他信道因素影响,而且由于用户的移动和信道的动态变化,这些因素还在随时间随机变化。

其中路径损耗和阴影衰落是两个影响接收信号功率非常重要的因素,本文将讲述两者对接收功率变化的影响,并分析相关的信道传播模型。

2 发送信号与接收信号模型调制器中的振荡器产生实正弦信号,不是复指数信号,实际上信道只改变了发送信号在不同频率处的幅度和相位,因此接收信号也是实信号。

又因为我们采用复数信道建模,所以为了便于分析,我们把发送和接收信号表示成一个复信号的实部。

下面分别给出发送和接收信号模型。

2.1 发送信号发送信号表达式为2()Re{()}c j f t s t u t e π= (1)其中u(t)一个复信号,P u 为功率,u(t)称为s(t)的复包络,即u(t)的振幅就是s(t)的振幅。

发送信号s(t)的功率P t =P u /2。

2.2 接收信号接收信号表达式与发送信号类似,只是叠加了噪声:2()Re{()}()c j f t r t v t e n t π=+ (2)其中n(t)为信道噪声。

v(t)=u(t)*c(t),其中c(t)是信道的冲激响应。

3 路径损耗路径损耗是由发射功率的辐射扩散及信道的传播特性造成的。

显而易见,传播距离越大,辐射扩散越大,路径损耗也越大。

假设发送发送信号功率为Pt ,相应的接收信号功率为Pr 。

则定义信道的路径损耗(path loss )为1010log t L r P P dB dB P =(3) 信道只能衰减信号,所以用分贝表示的路径损耗一般都是非负值。

下面根据不同的信道传播特性对不同的信号传播模型进行简要介绍。

3.1 自由空间路径损耗在自由空间路径损耗模型中,信号经过自由空间到达距离d 处的接收机,发射机和接收机之间没有任何障碍物,信号沿直线传播,产生接收信号:2()Re ()c j f t r t t e π⎫⎪=⎬⎪⎪⎩⎭ (4)2/j d e πλ-是由传播距离d 引起的相移。

路径损耗和阴影衰落⽆线信道的衰落特性⽆线通信近年来移动通信技术飞速发展,经历了三个发展阶段,第⼀代模拟系统仅提供语⾳服务,不能传输数据;第⼆代数字移动通信系统的数据传输速率也只有9.6Kbit/s,最⾼可达32kbit/s;第三代移动通信系统数据传输速率可达到2Mbit/s。

随着第三代移动通信(3G)陆续在各国投⼊商业运营,必将给⼈们的⽣活带来更多的⽅便。

过去所采⽤的⼀些成熟的⽆线技术,例如窄带信道中的调制技术,由于其速率的限制,已渐渐被宽带信道调制技术所代替,对宽带信道的传输性能及调制技术的研究已经达到前所未有的⾼度。

⽆线通信的发展⽬标是使⽤者能够在任意地点、任何时间与任何⼈实现即时通信。

⽆线电波的传播⽆线信道的电波传输特性与传播环境—地貌、⼈⼯建筑、⽓候特征、电磁⼲扰情况、通信体移动速度和使⽤的频段等密切相关。

⽆线通信系统的通信能⼒和服务质量、⽆线通信设备要采⽤的⽆线传输技术都与⽆线移动信道性能的好坏密切相关。

电磁波在空中传播时,墙壁、地⾯、建筑物和其他物体会对电磁波形成反射、散射、折射和衍射等现象。

⽆线移动信号的损耗包括⾃由空间传播损耗与弥散、阴影衰落和多径效应。

⽆线电波在理想的空间中传播时,电磁波的能量不会被障碍物吸收,也不存在电波的反射、折射、绕射、⾊散和吸收等现象,但是随着传播距离的增⼤,电磁能量在扩散过程中产⽣球⾯波扩散损耗;由于电波传播遇到的障碍物等阻挡,形成电波阴影区,阴影区的电场强度减弱的现象称为阴影效应。

引起的衰落幅度服从对数正态分布(正态衰落或⾼斯衰落);由于移动传播环境的多径传播引起的衰落称为多径衰落。

当接收信号中⽆主导信号时,衰落振幅服从瑞利分布。

当接收信号中有主导信号时,衰落振幅服从莱斯分布。

多径衰落使信号电平起伏不定,严重时将影响通话质量。

⽆线电波的衰落作⽤使得到达接收端的信号的功率变⼩。

在发射机和接收机之间的存在的任何障碍物都会引起信号功率的衰减。

发送和接收信号模型在频率范围为0.3GHz~3GHz的UHF频段和频率范围为3GHz~30GHz的SHF 频段,电波的传播特性良好,天线尺⼨也⽐较⼩,很适合⽆线通信。

现代移动通信蔡跃明题参考答案第⼀章思考题与习题1.何为移动通信?移动通信有哪些特点?答:移动通信是指通信的双⽅⾄少有⼀⽅在移动中(或者停留在某⼀⾮预定的位置上)进⾏信息传输和交换,这包括移动体(车辆、船舶、飞机和⾏⼈)和移动体之间的通信,移动体和固定点(固定⽆线电台和有线⽤户)之间的通信。

移动通信的特点:(1)⽆线电波传播复杂(2)移动台受到的⼲扰严重(3)⽆线电频谱资源有限(4)对移动设备的要求⾼(5)系统复杂2.单⼯通信与双⼯通信有何特点?各有何优缺点?答:单⼯通信的特点:收发信机轮流⼯作、设备简单、省电、只允许⼀⽅发送时另⼀⽅进⾏接收;优点:设备简单、省电。

缺点:通信的时间长、使⽤不⽅便。

双⼯通信的特点:收发信机可以同时⼯作、使⽤⽅便,电源的消耗⼤;优点:使⽤⽅便、收发信机可以同时⼯作。

缺点:发射机总是⼯作的,电源消耗⼤。

3.常⽤的移动通信系统包括哪⼏种类型?答:蜂窝移动通信系统,⽆绳电话系统,集群移动通信系统,卫星移动通信系统,⽆线LAN 等4.移动通信系统由哪些功能实体组成?答:移动通信系统包括移动交换⼦系统(SS)、操作管理⼦系统(OMS)和基站⼦系统(BSS)(通常包括移动台(MS)),是⼀个完整的信息传输实体。

⽆线接⼝的主要功能如下:(1)⽤户与移动⽹之间的接⼝(Sm接⼝),即⼈机接⼝。

(2)移动台与基站之间的接⼝(Um接⼝)。

(3)基站与移动交换中⼼之间的接⼝(A接⼝)。

(4)基站控制器(BSC)与基站收发信机(BTS)之间的接⼝(Abis接⼝)。

(5)移动交换中⼼(MSC)与访问位置寄存器(VLR)之间的接⼝(B接⼝)。

(6)移动交换中⼼(MSC)与原籍位置寄存器(HLR)之间的接⼝(C接⼝)。

(7)原籍位置寄存器(HLR)与访问位置寄存器(VLR)之间的接⼝(D接⼝)。

(8)移动交换中⼼之间的接⼝(E接⼝)。

(9)移动交换中⼼(MSC)与设备标志寄存器(EIR)之间的接⼝(F接⼝)。