万有引力模型共47页

- 格式:ppt

- 大小:326.50 KB

- 文档页数:1

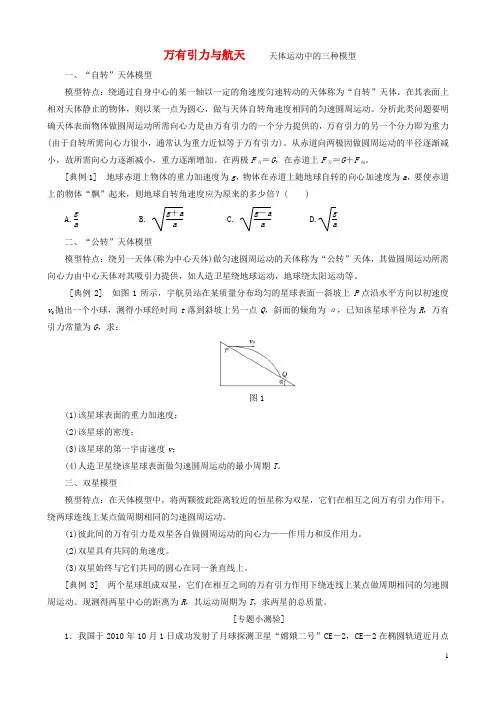

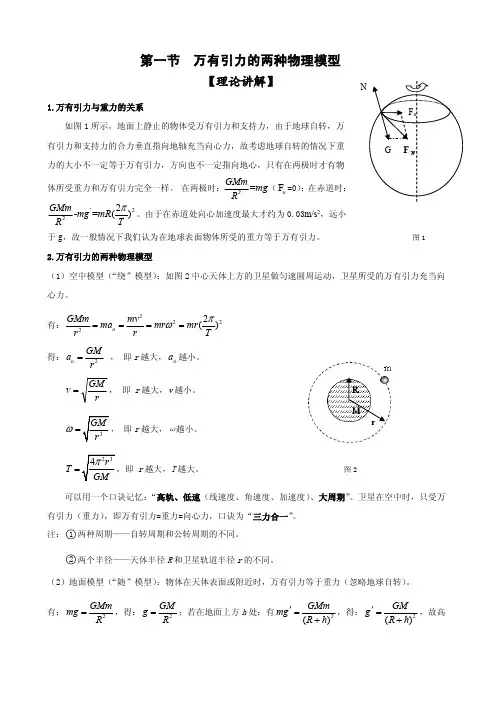

万有引力与航天天体运动中的三种模型一、“自转”天体模型模型特点:绕通过自身中心的某一轴以一定的角速度匀速转动的天体称为“自转”天体。

在其表面上相对天体静止的物体,则以某一点为圆心,做与天体自转角速度相同的匀速圆周运动。

分析此类问题要明确天体表面物体做圆周运动所需向心力是由万有引力的一个分力提供的,万有引力的另一个分力即为重力(由于自转所需向心力很小,通常认为重力近似等于万有引力)。

从赤道向两极因做圆周运动的半径逐渐减小,故所需向心力逐渐减小,重力逐渐增加。

在两极F万=G,在赤道上F万=G+F向。

[典例1] 地球赤道上物体的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,要使赤道上的物体“飘”起来,则地球自转角速度应为原来的多少倍?( )A.gaB.g+aaC.g-aaD.ga二、“公转”天体模型模型特点:绕另一天体(称为中心天体)做匀速圆周运动的天体称为“公转”天体,其做圆周运动所需向心力由中心天体对其吸引力提供,如人造卫星绕地球运动,地球绕太阳运动等。

[典例2] 如图1所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上P点沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:图1(1)该星球表面的重力加速度;(2)该星球的密度;(3)该星球的第一宇宙速度v;(4)人造卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的最小周期T。

三、双星模型模型特点:在天体模型中,将两颗彼此距离较近的恒星称为双星,它们在相互之间万有引力作用下,绕两球连线上某点做周期相同的匀速圆周运动。

(1)彼此间的万有引力是双星各自做圆周运动的向心力——作用力和反作用力。

(2)双星具有共同的角速度。

(3)双星始终与它们共同的圆心在同一条直线上。

[典例3] 两个星球组成双星,它们在相互之间的万有引力作用下绕连线上某点做周期相同的匀速圆周运动。

现测得两星中心的距离为R,其运动周期为T,求两星的总质量。

引力模型在国际贸易研究中的应用一、引力模型概述引力模型源自于牛顿万有引力定律,其将两个物体之间的引力与它们各自的质量和两者之间的距离联系起来。

20 世纪40 年代James Stewart 首次将引力应用于社会科学。

而最早将其应用于国际贸易的是Tinbergen(1962),引力模型预言两个国家的双边贸易流量是两国经济规模以及两国之间距离的函数。

经济规模用GDP、人口和人均收入来衡量。

距离一般是测量两个国家首都之间的距离(绝对距离),也有的研究测量两个贸易伙伴之间的距离与它们和其他贸易伙伴距离的比值(相对距离),并有若干具体表述的统计形式(ITC,2000;Soloaga andWinters,2001)。

引力模型已经广泛应用于国际贸易研究,其大受欢迎应归因于以下几点:原理简单、数据适用、模型容易被用于计量研究。

通过学者的努力,模型被不断扩展,加入了被认为影响贸易流动的虚拟变量,如共同的语言、共同的边界和国家间的历史关系。

引力模型也被用于政策分析,例如对拥有共同货币的区域或优惠贸易协定的成员国之间的贸易流动估计。

二、贸易引力模型理论基础贸易引力模型不是首先从贸易理论中推演而来的,而是以对现实贸易关系的直观判断为依据建立起来的,因此,贸易引力模型的实证研究在先,理论研究在后。

但基于习惯,本文先介绍贸易引力模型的理论基础。

Anderson(1979)指出引力模型与世界贸易模型在某些方面是一致的,如假定来自不同地区的产品(进口品和国内产品)是不完全替代的(Armington 假设)。

接着一系列的研究指出引力模型框架与许多标准的贸易理论是一致的,如H-O 模型,垄断竞争模型。

Helpman & Krugman(1985)明确表明,引力模型是来源于规模报酬递增的垄断竞争模型,垄断竞争的一般均衡模型预言不同国家的消费者希望进口有别于其他任何国家的商品,所以贸易流量就会与进口国规模(需求)和出口国规模(产品多样性)联系在一起。

高考必须掌握的万有引力与航天十大模型!请你多多关注,学习少走弯路,成绩突飞猛进,高考考题全对!圆周运动、万有引力、人造卫星知识的综合,使许多学生对这三者的关系感到扑朔迷离.万有引力定律揭示了自然界的任何两个物体间都存在的一种相互吸引力,并说明了这种万有引力与哪些因素有关并且有什么关系.日常生活中,普通物体之间的这种力很小可以忽略不计,但在天体运动中万有引力却非常大,提供了天体运动所需要的向心力.牛顿第二定律反映了加速度与力和质量之间的定量关系,是解决动力学问题的重要依据,是力学的基本规律,在中学物理中占有十分重要的地位.对圆周运动而言,其运动学和动力学的联系纽带就是向心加速度,向心加速度的决定式F向=ma向,是牛顿第二定律在圆周运动中的重要体现.在天体运动中万有引力提供向心力,据牛顿第二定律得: 可见,万有引力是一种力,牛顿第二定律是一个规律,圆周运动是一种运动形式.航空航天与宇宙探测是现代科技中的重点内容,也是高考理综物理命题的热点内容,所涉及到的知识内容比较抽象,习题类型较多,不少学生普遍感觉到建模困难,导致解题时找不到切入点,下面就本模块不同类型习题的建模与解题方法做一归类分析.一、“椭圆轨道”模型指行星(卫星)的运动轨道为椭圆,恒星(或行星)位于该椭圆轨道的一个焦点上,由于受数学如识的限制,此类模型适宜高中生做的题目不多,所用知识为开普勒第三定律及椭圆轨道的对称性.二、“中心天体圆周轨道”模型指一个天体(中心天体)位于中心位置不动(自转除外),另一个天体(环绕天体)以它为圆心做匀速圆周运动,环绕天体只受中心天体对它的万有引力作用.解答思路由万有引力提供环绕天体做圆周运动的向心力,据牛顿第二定律,得式中M为中心天体的质量,m为环绕天体的质量,an、v、ω、T 分别表示环绕天体做圆周运动的向心加速度、线速度、角速度和周期,根据问题的特点条件,灵活选用的相应的公式进行分析求解.此类模型所能求出的物理量也是最多的,(1)对中心天体而言,可求量有两个:简记为:高轨低速小动能,高轨高势大周期;具体含义是卫星处于高轨道,其线速度、角速度,向心加速度、重力加速度、动能都小,重力势能、卫星运动的周期均大..(3)可求第一宇宙速度物体在地球表面附近环绕地球运转,其实就是“中心天体-圆周轨道”模型。