刀术理论

- 格式:doc

- 大小:81.00 KB

- 文档页数:5

刀术理论与赏析教案教案标题:刀术理论与赏析教案教案目标:1. 了解刀术的基本理论知识,包括不同类型的刀、刀的结构和功能等。

2. 掌握刀术的基本技巧,如握刀姿势、刀的运用方法等。

3. 培养学生对刀术的兴趣和欣赏能力,通过赏析经典刀术表演,提高学生对刀术的理解和鉴赏能力。

教学准备:1. 刀术相关的教材、图片、视频等教学资源。

2. 刀具模型或实物刀。

3. 经典刀术表演视频。

教学过程:导入:1. 引入刀术的概念,向学生介绍刀术在中国传统武术中的重要地位,并激发学生对刀术的兴趣。

理论学习:2. 通过教材或图片,向学生介绍不同类型的刀,如长刀、短刀、单刀、双刀等,并讲解它们的结构和功能。

3. 解释刀术中常用的术语和基本理论,如握刀姿势、刀的重心、刀的运用角度等。

实践操作:4. 分发刀具模型或实物刀给学生,指导他们正确握刀,并进行基本的刀术动作练习。

5. 强调刀术的安全性,教授学生正确使用刀具的注意事项。

赏析经典刀术表演:6. 展示经典刀术表演视频,引导学生仔细观看,并提出问题,让学生思考表演中的刀术技巧和动作。

7. 分析表演中的刀术动作,讲解其中的精妙之处,并与学生进行互动讨论。

总结:8. 总结本节课所学的刀术理论和技巧,并强调刀术的重要性和学习刀术的好处。

9. 鼓励学生继续深入学习和实践刀术,培养他们对刀术的兴趣和欣赏能力。

教学延伸:- 鼓励学生参加刀术俱乐部或社团,进一步提高刀术技巧和表演能力。

- 组织学生观看实地刀术表演或比赛,拓宽学生对刀术的视野和理解。

教学评估:- 观察学生在实践操作中的刀术技巧和动作是否正确。

- 通过课堂互动和讨论,评估学生对刀术理论和赏析的理解程度。

- 布置刀术相关的小作业,如写一篇关于刀术的心得体会或观看刀术表演后的感想等,评估学生对刀术的认识和思考能力。

教学反思:根据学生的反馈和评估结果,及时调整教学方法和内容,确保学生对刀术的学习效果和兴趣的提高。

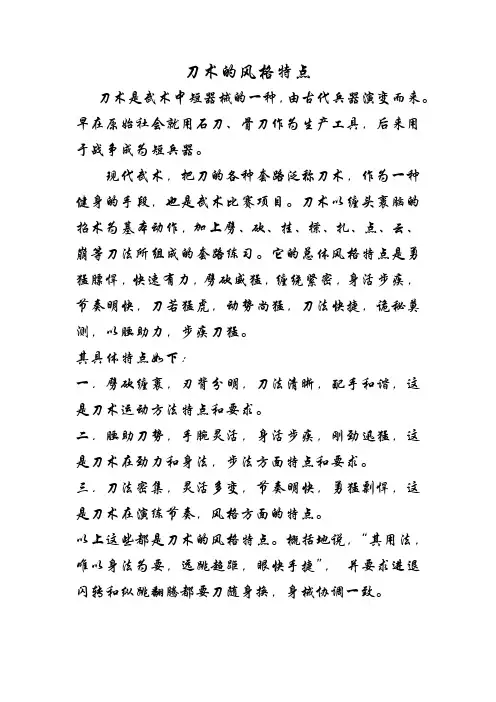

刀术的风格特点

刀术是武术中短器械的一种,由古代兵器演变而来。

早在原始社会就用石刀、骨刀作为生产工具,后来用于战争成为短兵器。

现代武术,把刀的各种套路泛称刀术,作为一种健身的手段,也是武术比赛项目。

刀术以缠头裹脑的招术为基本动作,加上劈、砍、挂、撩、扎、点、云、崩等刀法所组成的套路练习。

它的总体风格特点是勇猛膘悍,快速有力,劈砍威猛,缠绕紧密,身活步疾,节奏明快,刀若猛虎,动势尚猛,刀法快捷,诡秘莫测,以腰助力,步疾刀猛。

其具体特点如下:

一.劈砍缠裹,刃背分明,刀法清晰,配手和谐,这是刀术运动方法特点和要求。

二.腰助刀势,手腕灵活,身活步疾,刚劲迅猛,这是刀术在劲力和身法,步法方面特点和要求。

三.刀法密集,灵活多变,节奏明快,勇猛剽悍,这是刀术在演练节奏,风格方面的特点。

以上这些都是刀术的风格特点。

概括地说,“其用法,唯以身法为要,远跳超距,眼快手捷”,并要求进退闪转和纵跳翻腾都要刀随身换,身械协调一致。

[独门秘笈]怎样磨刀才锋利——常用刀具刃磨理论和技术之一怎样磨刀才锋利?仁者见仁,智者见智,网上流传的经验和方法很多,也很有效。

本文从理论分析出发,试图发掘常用刀具的刃磨技术基本原理,并在此基础上提出新的刃磨方法和技巧以歆读者。

(文中锋利性的比较,建立在相同刃磨技术水平之上)本文内容仅代表个人浅见,鄙薄和错漏之处在所难免,敬请见谅并斧正。

一、什么样的刀刃才锋利?常用刀具的锋利性检测,目前尚没有统一的行业标准,通常根据刀具在推纸、剃毛和断发等方面的具体表现判定。

而从刀刃的结构特征分析,刀刃的锋利性主要取决于以下五个重要因素。

1.刃角刃角越小,刃部越尖,切入阻力也越小,锋利性也越高,它是影响锋利性的重要因素。

2.刃口半径刃口半径越小,切入压力也就越小,自然也越锋利,这是使刀具锋利的最关键要素。

3.刃纹刃纹方向与切割方向相同时,更容易切入,也更锋利,各刃纹相互平行且与刃口垂直(纵刃纹)时最佳.刃纹在刃缘处产生的微锯齿,也有利于提高锋利性。

4.毛边毛边会大大增加刀刃的切入阻力,是影响锋利性的重要因素,锋利的刀刃应该没有毛边。

5.微锯齿严格的说,刃缘都是有微锯齿的,齿向与切割方向一致时,切入压力越小,刀刃也越锋利。

二、刀具与锋利性的关系同一把刀,同样的刃磨方法,为什么小角度刃磨要锋利得多?(仅仅从“劈”的力学关系是根本无法解释的)同样的刃磨方法,相同的刃磨角度,同样的材料和热处理,为什么不同形状的刀具锋利性相差甚远?为什么不锈钢刀具相对更难磨?为什么手的定位误差最少也有几毫米,而磨出的刃口却可薄至数微米?为寻找上述问题的答案,请关注以下分析。

1.怎样才能使刃口半径最小?决定锋利性的五个主要因素中,刃角是事先确定的,微锯齿主要与材质有关,清理毛边属于后期处理,因此,磨刀时需要着重解决尽可能减少刃口半径和产生纵刃纹这两个问题。

要获得尽可能小的刃口半径,关键是要设法尽量延后刀刃卷口(因为一旦卷口就会产生毛边,继续磨削只会使毛边扩大,很难使刃口半径进一步减小)的时机,为此必须做到如下两点.⑴局部微力切削各油石颗粒必须以很小的力度切削刀刃,才能防止提前卷口。

刀术刀术基本技法武术的各拳种和流派都有各自的刀术,风格特点也都随着拳种、流派不同而各异,但基本技法还是比较一致的,概括起来有一下四点。

(一)刀法分明武术器械种类繁多,由于形制的不同,决定了其使用的方法也不尽相同。

刀术的攻防主要体现在刀尖、刀刃、刀背上。

刀尖锐利,主于扎刺;刀刃锋利,主于劈砍斩撩;刀背厚钝,主于贴身近卫。

刀术的每一种方法都有严格的要求,不可混淆。

例如劈刀,刀刃向下,着力点在刀刃前部;砍刀,刀刃斜向下,着力点则在刀刃后部。

运动路线与着力点的不同,决定其技击方法的不同。

每一个初学者一定要在刀的基本方法上下功夫,做到路线清晰,力点准确,刀法分明。

(二)势猛法诈刀的构造与使用方法,决定了刀术尚猛的技击特点。

单刀属短兵,在与长兵对抗时,往往处于远攻的不利地位,必须迅速勇猛地逼近对手,使其械挥舞不开,避其之长,充分利用己之短器械的特点达到以短制长。

强调“短兵利在速进”,要充分发挥“刀之利,利在砍”的主要攻击方法。

另外,历来有“刀走黑”的说法,这不仅是指刀法快疾、狠毒,刀下无情,其中还含有奇诈诡秘,真真假假,避实击虚,人莫能测。

它提示了练刀不但要其势勇猛,而且还要刀法诡诈。

(三)儇跳超距刀术在技击中,欲达到“持短入长”,必须采用远跃高跳,倏忽纵横的方法,才能奏效。

因此素有“短见长,脚下忙”之说。

“儇跳超距”就是要求刀术运动中要步法迅疾,眼快腿捷,跳跃轻灵,刀法勇猛,逼近对手,才能发挥刀的威力。

因此在刀术套路中,奔跑、跳跃动作较多。

缠头裹脑、扎刀、劈刀常在快速的行进跑跳中完成,势如猛虎下山,威不可挡。

这一技法,使刀术套路运动展现出一往无前、勇猛剽悍的运动风格。

(四)刀手配合拳谚说“单刀看手,双刀看走”。

刀术练习特别讲究持刀之手与闲手按技术要求密切配合。

刀手的配合要依据“顺领合击、反向对称”的原理移动。

例如抹刀、带刀、撩刀适于顺领;劈刀、砍刀、挂刀适于合击;扎刀、分刀、截刀适于反向对称。

但由于刀的方法多,动作之间结构不同,刀手的配合形式也是多样的,同一种方法可有多种配合。

刀术的基本刀法

刀术是一种武术技术,主要以刀为武器进行攻击和防御。

以下是刀术的一些基本刀法:

1. 削:将刀沿着目标方向快速划过,类似于削草,用于攻击目标的头部或手臂等部位。

2. 砍:以刀的切割面对准目标,用力地往下砍击目标的身体部位,如颈部、肩部或胸部等。

3. 挑:将刀的尖端对准目标,用力地向上挑刺目标的下体或腹部等虚弱部位。

4. 刺:在刀的刃部先进入目标,然后旋转刀身,使目标受到更深入的伤害。

刺通常用于攻击目标的要害部位,如心脏或胸腔等。

5. 劈:将刀的刃部迅速地向下劈击目标,类似于砍的动作,但更强劲和有力。

6. 钩:利用刀的曲线形状,将刀锋物理地钩住目标的武器或身体部位,利用这个机会进行接触攻击。

7. 乱刀:快速地交替使用各种刀法,形成连续、快速的攻击组合,使目标难以防守或还击。

这些基本刀法在刀术中经常被使用,但刀术的变化还有很多,根据具体的流派和技巧,会有更多的刀法和组合方式。

国家初级刀术教学大纲国家初级刀术教学大纲刀术作为中国传统武术的重要组成部分,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

为了推动刀术的传承和发展,国家制定了初级刀术教学大纲,旨在规范刀术教学内容和方法,提高学员的技术水平和综合素质。

一、刀术基本理论刀术基本理论是刀术学习的基础,包括刀的分类、刀的结构与用途、刀法的基本原理等内容。

学员需要通过学习刀的种类和特点,了解刀的使用方法和技巧,以及刀法的基本原理,为后续的实践操作打下坚实的基础。

二、刀术基本动作刀术基本动作是刀术学习的核心内容,包括刀的握持、刀的挥舞、刀的防守等动作。

学员需要通过反复练习,掌握刀的正确握持方式和动作要领,熟悉刀的挥舞轨迹和力量运用,以及刀的防守技巧和应对策略。

三、刀术套路训练刀术套路是刀术技术的集中体现,是学员综合运用各种刀术动作和技巧的训练形式。

通过刀术套路的训练,学员可以提高动作的流畅性和连贯性,增强技术的灵活性和适应性,培养刀术的整体观念和战术思维。

四、刀术实战应用刀术实战应用是刀术学习的最终目标,也是刀术技术的综合应用和发展方向。

学员需要通过实战模拟和对抗训练,提高应对各种战斗情况和对手的能力,熟悉刀术的实际运用和战术组合,培养刀术的自信心和胆识。

五、刀术教学方法刀术教学方法是刀术教学的指导原则和操作手段,包括示范教学、分解教学、对比教学等。

教师需要根据学员的实际情况和学习需求,灵活运用不同的教学方法,帮助学员理解和掌握刀术技术,提高学习效果和教学效果。

六、刀术教学评价刀术教学评价是对学员学习情况和教学效果进行客观评价和总结的过程,包括理论考试、技术考核、实战演练等。

评价结果将作为学员学习成绩和教学质量的重要依据,同时也是学员进一步提高和发展的动力和方向。

总结起来,国家初级刀术教学大纲为刀术学习提供了系统的教学内容和方法,有助于学员全面掌握刀术技术和理论知识。

同时,教学大纲的制定也标志着刀术的规范化和科学化,为刀术的传承和发展提供了有力的支持和保障。

初级刀术讲课稿范文初级刀术讲课稿尊敬的各位同学们,大家好!今天我将为大家带来一堂关于初级刀术的讲课,希望能够帮助大家对刀术有更好的了解与掌握。

一、刀术的起源与发展刀术可以追溯到人类社会的早期,当时人们通过石头和木棍等简单工具进行战斗。

随着文明的发展,人类开始制造各种刀剑,逐渐形成了独特的刀术系统。

刀术通过精确的动作和技巧,以及合理的应用战术,可以在战斗中起到至关重要的作用。

二、基本刀法刀术的基本动作可以分为进攻和防守两个方面。

1. 进攻动作(1)刺击:刀尖直线向前刺出,用于攻击对方的要害部位,如心脏、喉咙等。

(2)劈砍:刀刃向下或斜下方劈砍,用于砍伤对方的头部、肩膀等。

(3)横扫:刀刃横向扫过,用于攻击对方的腹部、胸部等。

2. 防守动作(1)架挡:用刀剑的刀背或侧面来挡住对方的攻击,防止受伤。

(2)偏移:通过移动身体或刀剑的位置来躲避对方的攻击,避免直接受击。

(3)反击:在防守的同时,利用对方攻击的间隙进行反击,制造对方的失误。

三、刀术的要点与技巧1. 身体姿势:保持挺胸收腹、脚稍开与肩同宽、呼吸放松等基本姿势,有助于提高刀术的灵活性和稳定性。

2. 准确的刀法:刀术需要精准的动作,准确的击中目标。

通过不断的练习,培养刀术动作的准确性,提高技术的精度。

3. 身法灵活:身体的协调性对刀术非常重要。

通过锻炼身体的灵活性,使身体能够迅速地适应各种刀法的要求。

4. 快速反应能力:在战斗中,反应速度的快慢决定了胜负。

刀术练习应该注重培养快速反应的能力,提高在紧张局势下的决策和应对的能力。

四、注意事项与安全措施1. 切勿违规练习:刀术是一项危险的运动,需要在专业指导下进行。

切不可在没有专业教练的指导下私自进行刀术练习,以免发生意外。

2. 使用安全装备:刀术训练必须使用合适的防护装备,包括头盔、护手、护腿等。

确保训练时的安全性,避免意外伤害。

3. 尊重对手与团队合作:刀术是一项对抗性的运动,尊重对手是树立正确的竞技精神的基础。

刀术基本刀法刀术是一种保卫、进攻、体育运动等领域中主要武器之一,也是中国历史上常见的一种武器。

由于刀术的技能不断发展,研究其基本刀法有重要意义。

本文将系统梳理刀术的基本刀法,助公众了解刀术。

刀术基本刀法有3类:攻防、攻击、防御。

其中,攻防是刀术中最常用的基本刀法,也是其他刀法的基础。

攻防刀法包括:前刀、后刀、内刀、外刀、上刀、下刀、法刀、阴刀、阳刀、刀、反内刀、反外刀、反上刀、反下刀等。

攻击刀法是根据攻防刀法中的一些刀法演变而来,其中有:多极刀、金章刀、石山刀、流星刀、蝎尾刀、山头刀、腰刀、旋风刀等。

防御刀法是建立在对方攻击力度之上的一种技术,其中有:碰刀、分刀、拉刀、托刀、偏刀、护刀、撤刀和跳刀等。

虽然刀术基本刀法有许多,但是所有的刀法必须以正确的立场、姿势、动作和技术为基础。

这种正确的立场、姿势、动作和技术的组合叫作“正确的刀术技能”。

其中,正确的立场要求身体保持拔刀姿势,两脚分别站在约1.1米的距离,保持平衡,膝盖微屈,胸部微前倾;正确的姿势要求用右手握住刀柄,左手支撑刀背,两脚尖向前,武士的表情用勇气恢复;正确的动作要求每次斩刀动作要快速准确,姿势要稳定,刀柄要快速灵活;正确的技术要求对刀术技能进行综合运用,积极主动,在斩刀中能有攻击性。

此外,刀术还有其他重要技能,如拔刀、手法、挥刀、练习、道德等。

拔刀是通过动作调整刀柄,使之抵抗对方刀威的一种技能;手法是指拔刀时的不同刀柄调整方式;挥刀是指刀柄在对方刀刃以外范围挥舞的一种技术;练习指的是通过多种练习掌握基本的刀技;道德是指将刀技的应用融入自我的境界,成为一种精神上的技能。

综上所述,刀术是一种有着悠久历史的武器,同时也是一项可以运用到其他领域中的技能。

熟练掌握刀术基本刀法及其他技能,对于掌握手中的刀,自卫、进攻、体育运动等有重要意义。

刀术传统刀术介绍

短柄刀的运用方法和运动形式统称“刀术”。

现在武术运动还将短柄刀的各种套路运动泛称为“刀术”。

早在原始社会,就有了石刀、骨刀、蚌刀、角刀等做为生产工具。

商代已有铜锡合金制成的青铜刀。

在周代末期出现了铁刀。

春秋战国时期,战场上刀剑交错,要求人们赴火蹈刀,死不旋踵。

到了汉代,刀的制作更加精良,成为战场上短兵相搏的重要武器。

历史上,刀术不仅有技击方面的记载,也有饮酒舞刀,以为娱乐的叙述。

刀术在其漫长的发展历史中,一直是沿着两人“相击”和单人“舞练”两种形式发展。

至明清对刀术的认识和简介更趋成熟,形成了搏杀的技击性,舞练的表演性,授受刀术具有理论性。

刀术套路琳琅满目,有太极刀、梅花刀、八卦刀、少林刀等等。

短柄刀的种类也很多,有环刀、长刀、手刀、腰刀、佩刀、鬼头刀、响环刀、象鼻刀等。

近现代武术运动中,泛指为“单刀”,并以清代的腰刀为其基本形制,其构造包括刀尖、刀身、刀刃、刀背、护手和刀柄,并配置刀鞘和刀彩。

现行的《武术竞赛规则》还规定,刀的长度以直臂垂肘抱刀的姿势为准,刀尖不得低于本人的耳上端。

刀的重量(包括刀形)成年男子用刀不得轻于0.7千克,成年女子用刀不得轻于0.6千克,少年、儿童不受限制。

刀的主要方法有劈、扎、斩、撩、缠头裹脑,还有云、砍、崩、挑、点、抹等刀法。

其运动特点是勇猛快速、激烈奔放、紧密缠身、雄健剽悍。

附:刀各部位名称图。

刀工理论、刀工实操刀体的轻重与用力。

前面提到,刀工操作中有时公顷要目刀身较厚的刀。

这除了上述原因之外,更重要的是,刀身较厚的刀一般较重,有利于在砍、剁、砸或拍原料时产生更大的冲力,砍开、剁碎、砸破。

或拍扁质地较为坚硬或坚韧的原料。

下面从力学的角度予以解释。

刀锋的利钝与用力。

刀锋指的是刀的锋口(与刀背相对),它有利钝之分。

刀锋锐利,表现为一条看不出反光的细线,刀锋较钝,则表现为一条反光的白色细线。

刀工实践证明,刀锋越利,切削时就越省力,反之,刀锋越钝,就越费劲。

之所以会有这一现象,是因为刀锋的利钝对切削时原料所承受的单位面积的压力(即压强)有直接影响二、刀法及其运用刀法是指将烹饪原料加工成一定形状时所采用的各种不同的运刀技法。

它是我国历代厨师在长期的实践中逐步探索积累面形成的。

随着烹调技术的不断发展,刀法也将不断改进。

1.刀法的分类烹调加工中刀法的种类很多,各地在名称叫法和操作要求上又有一定差异。

为了比较全面地归纳所使用的众多刀法,可主要根据刀面与菜墩操作面的夹角(取值范围为0~90°),将其划分为直刀法、平刀法、斜刀法和其它刀法四类。

直刀法即刀面与菜墩操作面成直角(90°)左右的一种方法。

平刀法即刀面与菜墩操作面接近平行(0°)的一种刀法。

斜刀法即刀面与菜墩操作面的夹角为0~90°之间的一种刀法。

其它刀法即除上述三类之外的所有刀法。

属此类刀法的操作一般不借助于菜墩。

以上所划分的刀法可以称为基本刀法。

在实际操作中它门除了单独使用外,有时还需要交替混合使用,如原料剞花刀、切丝等,一般采用直刀法和斜刀法的混合。

因此,习惯上称之为混合刀法。

2.刀法的运用各种刀法的操作方法,基本要求在初、中级工培训时已详细介绍,这里仅从力学的角度进行分析并阐述其运用。

①直刀法:可细分为切、剁、砍等。

切,操作特点是先将刀锋与原料接触,再用力将原料割断。

根据用力方向的不同,切有直切、推切、拉切、锯切之分,另外还有一种铡切。

对刀术的理解

刀术,是指刀的使用方法和技巧,是所有刀法套路的总称。

刀术具有勇猛快速、气势逼人、刚劲有力等特点,被誉为中国武术中的“百兵之胆”。

刀术的套路有自选刀、八卦刀、龙行刀,大刀、朴刀、单刀、双刀、梅花刀、八极刀、六合刀、春秋大刀、滚手刀、苗刀等等。

在历史上,不同流派的武术家形成了不同的刀法套路,这些套路既有共性,又各具特色。

刀术的基本技术动作包括抱刀、握刀、缠头刀、裹脑刀、劈刀、砍刀、扎刀、撩刀、藏刀等等。

这些动作都要求迅猛有力,准确熟练。

此外,使用刀术时应注意“人刀合一”,即身、手、步刀合为一整体,灵动异常。

同时,步势的动与静要能快能慢,要能突发,亦能突止。

拔势则强调突发,与技术紧密相扣。

时常练习忽缩忽拔,忽拔忽缩的势,会加大加强身势、整势的弹性灵动,伸缩吞吐的能力。

总的来说,对刀术的理解应注重其实用性和表演性两个方面。

在实用性方面,应掌握基本的刀术技巧,注重力量和速度的训练,以提高攻击和防御的能力。

在表演方面,应注重动作的规范性和节奏感,通过套路的演练来展示刀术的美感和技巧。

男子武术刀术讲解引言刀术作为中华武术中一项重要的技术,源远流长。

它不仅考验着武者的身手灵活性,还需要全面的身体协调能力和丰富的剑术经验。

本文将从刀术的起源、基本技巧、训练方法以及比赛规则等方面进行详细的探讨。

一、刀术的起源刀作为古代战争中的重要武器之一,历史悠久。

早期的刀术起源于战争,是军事训练的一部分。

而随着时间的推移,刀术也逐渐演变为一种独特的艺术形式,成为了武术的一部分。

二、刀术的基本技巧1. 握刀姿势握刀姿势对于刀术的发挥至关重要。

合适的握刀姿势可以增强刀的控制力,并减少用力的消耗。

常见的握刀姿势有直拳握、手指托解和十字握等。

2. 基本动作刀术的基本动作包括切、劈、剁、劈架等。

这些基本动作是刀术的基础,需通过不断的练习和磨炼来达到熟练掌握的程度。

3. 步法应用刀术中的步法应用非常重要,它可以使身体保持平衡,增加灵活性和敏捷性。

常见的步法有前进步、后退步、侧步等,根据不同的实战需求进行灵活运用。

4. 战术和套路刀术的战术和套路是刀术技巧的综合体现。

合理运用战术和套路可以使刀术更加高效、精准。

刀术的常见战术有攻、守、绕、退等。

三、刀术的训练方法1. 基本功训练刀术的基本功训练是刀术技巧发展的基础。

包括刀法、步法、身法等基本动作的练习,以及协调性和柔韧性的培养等。

2. 对抗训练刀术的对抗训练是模拟实战情况下的刀术技术应用。

通过对抗训练可以提高刀术技巧的实战能力,并增强应对不同情况的能力。

3. 器械训练刀术的器械训练是指使用各类刀具进行专项训练。

通过器械训练可以加强对刀具的掌控能力,提高刀术技术的稳定性和灵活性。

4. 身体素质训练刀术对于身体素质要求较高,而身体素质训练则是为了满足这些要求而进行的。

包括力量训练、柔韧性训练、耐力训练等。

四、刀术比赛规则刀术比赛是刀术技巧的展示和交流平台。

根据不同比赛组织者的要求,刀术比赛的规则也会有所差异。

一般而言,刀术比赛按照时间、动作、对抗等方面进行评分。

1. 时间刀术比赛一般规定一定的时间,选手在规定时间内进行各种技巧的展示。

刀术的名词解释刀术作为一门古老的武术形式,凭借其独特的技巧和精湛的技艺,一直吸引着人们的关注。

从刀法到用刀的方式,刀术包含着丰富的知识和技巧。

本文将对刀术中几个重要的名词进行解释,旨在帮助读者深入了解这门古老而神秘的武术。

一、刺杀刺杀是刀术中的一项重要技巧,常常被用于军事和刺客活动中。

简单来说,刺杀就是使用刀具迅速且准确地攻击对方要害部位,以迅速致命的方式击败对手。

在刺杀中,技巧和实力往往是决定胜负的关键因素。

刺杀技巧高超的人能够在瞬间完成致命一击,而身手不凡的刺客则能在不留痕迹的情况下完成任务。

二、对剑对剑是刀术中一项常见的技巧训练,它通过模拟与对手使用剑交锋的情况,让刀术学习者能够更好地应对各种攻击方式。

对剑要求学习者具备快速反应和敏捷的身手,能够灵活地应对对手的进攻。

在对剑的过程中,学习者还需要学会控制自身的力量,以避免过度用力导致失误。

三、砍劈砍劈是刀术中最常见的一种攻击方式,也是最容易上手的一种技能。

使用刀具进行砍劈攻击时,需要学习者具备足够的力量和技巧,以确保攻击的准确度和效果。

砍劈不仅需要对自身的力量有很好的控制,而且还需要时刻保持对对手的观察和反应能力。

只有在充分掌握了刀具的使用方法后,才能在短时间内完成有效的砍劈动作。

四、抽刀抽刀是刀术中的一项重要技巧,它常常用于迅速反击或防御。

当对手向你发动进攻时,及时抽出刀具进行自卫是非常关键的。

抽刀需要学习者快速反应和准确抓住时机,以便在对手的进攻到达时做出有效的反击。

抽刀的过程中,切忌慌乱,只有保持冷静和准确才能在紧要关头获得胜利。

五、兵器兵器是刀术中不可或缺的一部分,刀具则是最常见的兵器之一。

刀具的种类繁多,包括短刀、长刀、双刃刀等。

每种刀具都有其特定的使用方法和技巧。

学习者需要根据不同的情况和需求,选择合适的刀具进行训练和使用。

同时,学习者还需要掌握兵器的保养和维修,以确保刀具能够保持良好的状态和使用寿命。

六、内外家内外家是刀术中的两种主要流派,它们在理论和实践上有所差异。

在中国古代,中国的冷兵器可谓是品种繁多,眼花缭乱,虽有中国18般武器之说,但是真个数起来,中国的武器远远多于18种,不管是从常规武器,特殊武器,暗器,绿林武器来看,这比同时代的欧洲的不管是罗马军团还是十子军,还是哥特骑士,条顿骑士,圣约瀚骑士团等等,任何军事集团都无法比拟的。

再者,当时中国的冶炼技术和制弩技术远远超过中世纪的欧洲要先进得多,这里鄙人就凭着平时积累的关于冷兵器的一点点知识,向在座的各位英雄好汉,江湖豪杰述说一下。

所谓18般兵器之说,应该是只限于中国古代军制中规定的18中正规兵器。

刀:一边开刃,以劈砍为主的武器,历代不管是军队还是绿林好汉都用,大批流行于汉朝的环首刀(就是这刀赶走了匈奴,构成了横扫欧洲的“上帝之鞭”),其分很多种,如腰刀,柳叶刀,环刀,朴刀,还有一些武将所爱的骑在马上使的大型刀。

夏朝--约公元前22世纪-公元前17世纪

商朝--约公元前17世纪初-公元前11世纪

周朝--约公元前11世纪-公元前256年,分为西周,东周,东周又分为春秋,战国

秦朝--公元前221-元前206年秦王(赢政)统一六国,之后项羽和刘邦为争夺帝位,进行了四年的楚汉战争。

西汉--公元前206年-公元25年,汉高祖(刘邦)->汉文帝->汉景帝(刘启)->汉武帝(刘彻)

东汉--公元25-220年(汉光武帝)刘秀

三国--公元220-280 年刘备、曹操、孙权争夺天下

晋朝--公元265-420年分为西晋,东晋

南北朝--公元386-581年

隋朝--公元581-公元618年隋文帝(杨坚)

唐朝--公元618-907年李渊->唐太宗(李世民)->唐玄宗(李隆基)

五代--公元907-960年后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代

宋朝--公元960-1279 年,北宋宋太祖(赵匡胤)南宋(赵构)(公元1127-1279年)。

元朝--1271年-1368年,元世祖(忽必烈)是成吉思汗的孙子。

明朝--公元1368-1644年,朱元璋即明太祖。

清朝--公元1644-1911年顺治->康熙->雍正->乾隆->嘉庆->道光->咸丰->同治->光绪->宣统

刀是中国历史上最早出现的兵器之一。

早在旧石器时代就有一些类似刀形的打制石器。

原始人用它切、砍,划、刮,或割兽皮之用。

最初,刀是以生产工具的形式存在着,随后,被赋予了砍杀的格斗功能,同时刀的形制也逐步定形。

最早,刀的形制与剑相类似,都是直刃,不同的是刀是单刃,剑是双刃。

进入了青铜器时代后,刀由石制进化为铜制,也标志人类的兵器制造进入了金属时代,殷商的铜刀就是脱胎于原始的石刀,在当时中国的主要近战兵器还是剑。

汉代之后,随着钢铁冶金技术的成熟及应用,加之骑兵在战争中重要作用的突显,刀也渐渐的成为了战争舞台中的主角,人类的

武器最终也开始进入到了残酷的钢铁武器时代……

春秋末/ 战国初(500BC - 350BC)

1) 这时代青铜剑形式已成熟。

复合剑的最早出现——这些兵器是用含锡较高的青铜做刃,用含锡较低的青铜做剑脊,以制刃坚硬,脊柔的剑,防止易折断。

2) 广泛用防锈化学物(copper sulphide)来防止剑表面生锈。

3) 最早铁和钢剑的出现。

4) 世界最早的冶金书《考工记》,描写了青铜剑的含铜含锡成分。

战国时代-- 中和晚期(350BC - 221BC)

1) 钢剑越来越长,1 米以上,剑柄长,可双手握。

2) 青铜剑也越来越长,达80 厘米(以前长度, 60 厘米以下)。

秦代(221BC - 207BC)

1) 青铜剑达90厘米长,长剑柄,可双手使用。

2) 广泛用化学物品(chromium oxide)为青铜剑防生锈保护层。

这是在公元前700年发明的,失传2000多年。

20世纪的30和50年代,再次被德国和美国人发明。

汉代--- 初和中期(206BC - 0 AD)

1) 钢剑长度达1.2 米。

2) 青铜刀与钢刀的广泛实用;钢刀跟钢剑一样长。

3) 复合钢铁(例如: 包钢夹钢)和淬刃技术的出现。

此制法将成为中国刀剑后2000年的独特风格。

4) 反复锻打钢铁技术(用来除掉杂物,使在钢内的炭分散得更平衡)慢慢成熟。

到了汉代中期,就成为著名的百炼钢技术。

此制法也将成为中国刀剑后2000年的独特风格。

5) 环首刀剑的出现。

汉代--- 中到晚期

1) 钢刀广泛运用,青铜刀剑钢剑被淘汰。

2) 反复锻打钢铁技术成熟,成为三十,五十和百炼钢技术。

数越高,品质越好。

技术传流到朝鲜。

3) 最早期的青铜刀和钢刀流入潮鲜日本。

4) 最早期出现鲛鱼皮用来盖宫廷内使用的刀剑柄。

三国早期>> 隋代末(220 - 618)

1) 百炼钢技术继续流传。

2) 中国人又发明了用烧土来淬刃,造刃文的技术。

不知何时,应该是在汉——隋时期。

3) 隋代初,最早期出现切刃造和镐造的刀形状。

4) 最早期从印度和中东国家运来的镔铁(wootz damascus)兵器。

唐代(618 - 907)

1) 唐代中,最早使用圆或四方形护手。

2) 唐代中,刀柄有环越来越不广泛使用。

3) 大量唐刀运入日本。

4) 许多中国潮鲜的铸剑师抵达日本,把中国铸剑技术传下:

a) 复合钢铁(例如:包钢、夹钢)

b) 切刃造和镐造的刀形状

c) 用烧土来淬刃,造刃文

d) 反复锻打钢铁-- 名为百炼钢技术

宋代(960 - 1279)

1) 宋神宗建设兵器监督部门,来鉴定兵器制法准确,品质合格。

有关部门编写了《军器法式》,把书分给各兵器监督,作为参考。

2) 宋神宗在公元1072年推广使用新形斩马刀,来对付北方敌军的铁骑。

斩马刀刃长3尺,柄长1尺,是一把双手握的兵器,专门砍穿铁甲的敌军和马。

明清朝代一直广泛使用。

3) 刀柄有环,再次广泛流传。

4) 昂贵的中东和日本宝刀流入中国。

富有的高官,学士,商人等收藏。

5) 宋代末,蒙古军攻日本两次,蒙古军用的刀(多数是中国和朝鲜制)被日本人认为比日本刀厚,刺激他们制刀背更厚,刀前锋更大的日本刀新形式。

元代(1279 - 1368)

1) 蒙古弯刀继承了辽代和金代北方游牧民族的细长刀身的特点,同时也受到了来自西域弯刀的影响,刀身的弧度弯曲更大了。

明代(1368 - 1644)

1) 明初,(damascus twistcore)花纹钢技术流入中国。

推算是从东南亚国家传来。

2) 当时,用烧土来淬刃并不普遍,铸剑师看来多次运用无烧土淬刃技术。

3) 明中晚期,铸剑师因为薪水低,管制不严,而制品质下级的兵器。

抗倭寇时,刀比不上倭寇用的日本刀。

抗倭名将戚继光采取强烈措施,命令铸剑师制品质更好的兵器。

4) 日本刀大量输入我国。

5) 中国刀,受日本刀影响,再次运用隋代发明的镐造刀形。

清代(1644 - 1911)

1) 乾隆皇帝时代,宫廷满汉军人用的刀和其他兵器品质大量提高,创了一个新高峰。

跟明代晚期相比,进步了很多。

2) 乾隆皇帝命令官员编写一本新宫廷文件,《皇朝礼器图式》,讲解各品官员戴刀和刀装的特征。

3) 嘉庆皇帝也命令官员编写一本兵器监督书,《钦定工部则例正续篇》,专门描写军队用的刀和其他兵器,它们的制法,水平,材料等等。

4) 牛尾刀在晚清出现,常见于在百姓民间流传使用,军人也有使用。

发展史1:从左到右:

1) 春秋战国时代青铜剑

2) 秦代青铜剑

3) 汉代青铜刀

4) 汉代钢刀

5) 晋代~唐代钢刀

6) 宋代钢刀

发展史2:从上到下:

1) 元代蒙古弯刀

2) 明代、清代雁翎刀(刀身较为平直,刀尖为略上翘的圆弧形,刀尖至刀背15~20cm处多开刃,现在一般称为反刃(部分明中早期的雁翎腰刀无反刃,形式上更近于金代战刀的样式,而清代的部分雁翎腰刀的反刃甚至纵贯整个刀背)。

明代雁翎腰刀血槽多为一条,清代雁翎腰刀大部分有血槽数条,而且血槽的形状多很复杂。

)

3) 明代、清代柳叶刀(明代末期从雁翎刀分化而来,其具体型制与雁翎腰刀类似,不过柳叶刀的刀身弧度更大。

)

4) 清代牛尾刀(清代晚期官衙差役配备,只是因为外形威武吓人才被清代末期的官衙差役们普遍采用。

一般多见于百姓使用)

5) 明代、清代剑(多为百姓使用的兵器,军人极少使用)。