徐柏庆_催化反应动力学

- 格式:pdf

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:87

![二氧化碳重整甲烷反应催化剂的制备方法[发明专利]](https://uimg.taocdn.com/9fb0b09e1711cc7930b71688.webp)

专利名称:二氧化碳重整甲烷反应催化剂的制备方法专利类型:发明专利

发明人:徐柏庆,魏俊梅,张法智,朱起鸣

申请号:CN00106166.6

申请日:20000428

公开号:CN1268394A

公开日:

20001004

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明涉及一种二氧化碳重整甲烷反应催化剂的制备方法,首先将氧氯化锆配制成水溶液,将氨水作沉淀剂,将配制好的ZrOCl水溶液滴加到该沉淀剂中,静置老化,再用用去离子水洗涤,然后用无水乙醇洗涤数次,得醇凝胶,干燥焙烧,得到超细ZrO粉末,将ZrO载体浸渍于硝酸镍中,搅拌干燥、焙烧,即为本发明的催化剂。

本发明制备方法,既操作简便,设备简单,又可达到与超临界干燥所得到的类似催化剂的效果。

申请人:清华大学

地址:100084 北京市海淀区清华园

国籍:CN

代理机构:清华大学专利事务所

代理人:罗文群

更多信息请下载全文后查看。

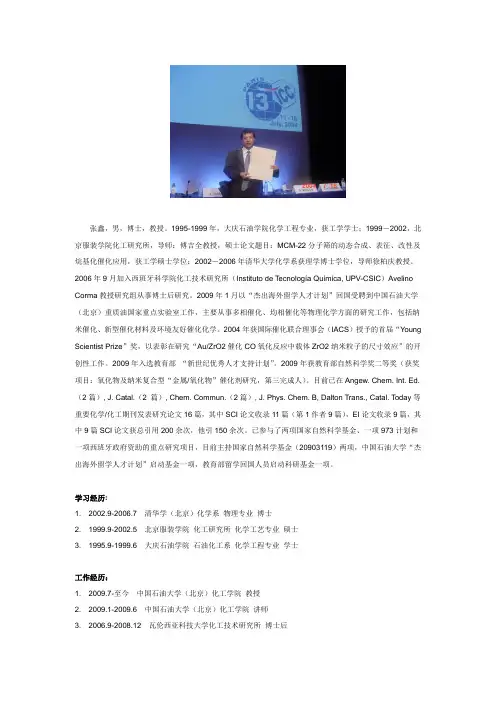

张鑫,男,博士,教授。

1995-1999年,大庆石油学院化学工程专业,获工学学士;1999-2002,北京服装学院化工研究所,导师:傅吉全教授,硕士论文题目:MCM-22分子筛的动态合成、表征、改性及烷基化催化应用,获工学硕士学位;2002-2006年清华大学化学系获理学博士学位,导师徐柏庆教授。

2006年9月加入西班牙科学院化工技术研究所(Instituto de Tecnología Química, UPV-CSIC)Avelino Corma教授研究组从事博士后研究。

2009年1月以“杰出海外留学人才计划”回国受聘到中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室工作,主要从事多相催化、均相催化等物理化学方面的研究工作,包括纳米催化、新型催化材料及环境友好催化化学。

2004年获国际催化联合理事会(IACS)授予的首届“Young Scientist Prize”奖,以表彰在研究“Au/ZrO2催化CO氧化反应中载体ZrO2纳米粒子的尺寸效应”的开创性工作。

2009年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。

2009年获教育部自然科学奖二等奖(获奖项目:氧化物及纳米复合型“金属/氧化物”催化剂研究,第三完成人)。

目前已在Angew. Chem. Int. Ed.(2篇), J. Catal.(2 篇), Chem. Commun.(2篇), J. Phys. Chem. B, Dalton Trans., Catal. Today等重要化学/化工期刊发表研究论文16篇,其中SCI论文收录11篇(第1作者9篇),EI论文收录9篇,其中9篇SCI论文获总引用200余次,他引150余次。

已参与了两项国家自然科学基金、一项973计划和一项西班牙政府资助的重点研究项目,目前主持国家自然科学基金(20903119)两项,中国石油大学“杰出海外留学人才计划”启动基金一项,教育部留学回国人员启动科研基金一项。

多相催化的界面反应动力学研究多相催化反应是一种重要的化学反应,常见于化工和环保领域。

该类反应通常涉及到两个或更多不同相的物质,其中至少一个相是固体催化剂。

相比于单相反应,多相催化反应的反应动力学更为复杂,因为反应物和催化剂需要在界面处发生反应,而界面的形态和性质对反应过程有很大影响。

因此,多相催化反应的研究成为了近些年来化学领域的热点之一。

界面反应动力学研究是多相催化反应研究的核心内容之一。

背景相异反应模型(BAM)是目前应用最广泛的一种两相反应动力学模型。

根据BAM模型,反应物可以进入催化剂颗粒,与催化剂表面上的活性位点发生反应,随后生成产物并从表面脱离。

BAM模型包含多个动力学参数,如折射率、扩散系数、吸附常数等,这些参数需要通过实验方法或理论模拟来确定。

根据BAM模型,多相催化反应动力学可以分为两个阶段。

第一阶段是反应物的传递和吸附,这个过程涉及到物质的扩散和吸附,以及表面位点上反应物的化学吸附情况。

第二个阶段是反应物的反应和产物的解离,这个过程包括表面上反应物的活化和解离,以及产物从表面脱离和扩散至外部介质的过程。

在这两个阶段中,反应物和产物都需要在表面上吸附和解离,而表面化学吸附对反应速率和选择性有着至关重要的影响。

除了BAM模型外,基于分子动力学(MD)方法的相关模拟也可以提供有关多相催化界面反应动力学的详细信息。

MD方法可以模拟催化剂表面上的化学反应,通过计算势能差和微观反应率等参数,可以预测催化反应的速率、选择性和产物分布。

MD方法的优点在于可以预测表面吸附和反应的微观机理,并提供界面反应所需的定量数据。

随着计算机技术和实验技术的不断进步,多相催化界面反应动力学研究已经越来越深入和广泛。

未来,我们可以预期多相催化反应的反应动力学将更为细致地考虑不同界面条件下的反应过程,并更好地预测反应速率和选择性。

在化工和环保领域,多相催化反应将在设计高效低成本的催化剂、生产低污染的化学品、开发清洁能源等方面发挥更为重要的作用。

化工进展CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS2019年第38卷第1期二氧化碳羧基化利用探讨张志智1,3,周明东2,孙京2,方向晨1,3(1华东理工大学反应工程(联合)国家重点实验室,上海200237;2辽宁石油化工大学化学与材料科学学院,辽宁抚顺113001;3中国石化大连石油化工研究院,辽宁大连116045)摘要:二氧化碳是一种低毒、不易燃、储量丰富且廉价易得的碳一资源,如何有效利用二氧化碳,将二氧化碳转化为高附加值化工品已成为当今研究热点。

从能量利用及经济性角度考虑,将二氧化碳作为羧化试剂与具有高能量的起始原料反应,合成具有较高应用价值的羧酸(酯)或碳酸酯类衍生物是二氧化碳规模化利用的重要途径,目前受到了广泛关注。

本文综述了近年来二氧化碳羧基化反应的研究进展,从反应的热力学、反应机理以及催化剂和反应工艺的改进等多个方面探讨了通过二氧化碳羧基化反应制备精细化工品的可行性及应用前景。

并对该领域研究所存在的问题和局限性进行了总结。

最后对今后的发展方向作了展望,指出二氧化碳化学工业的建立还需依赖基础研究的突破,需要开发高性能、廉价、适用范围广的过渡金属催化剂,实现二氧化碳的有效活化和利用。

关键词:二氧化碳;羧基化;羧酸;酯中图分类号:TQ2文献标志码:A文章编号:1000-6613(2019)01-0229-15Carboxylative utilization of carbon dioxideZHANG Zhizhi 1,3,ZHOU Mingdong 2,SUN Jing 2,FANG Xiangchen 1,3(1State Key Laboratory of Chemical Engineering,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China;2School of Chemistry and Materials Science,Liaoning Shihua University,Fushun 113001,Liaoning,China;3SINOPEC Dalian Research Institute of Petroleum and Petrochemicals,Dalian 116045,Liaoning,China)Abstract:Carbon dioxide is a kind of low toxic,non flammable,cheap and abundant C1resource.The effective conversion of carbon dioxide to high value-added chemicals has become an attractive research topic.From the point of view of energy utilization and economy,the utilization of carbon dioxide as carboxylation reagent together with energetic materials to synthesize carboxylic acids or esters is an important way and has been attracted much attention.In this paper,the recent progress on the carboxylation of carbon dioxide is reviewed,and the feasibility and application prospect of the carboxylation route are discussed from the respect of reaction thermodynamics,mechanism and the improvements of catalyst and reaction process.And the problems and limitations of this research field are summarized.In the end,the future development direction is prospected.Establishment of CO 2chemical industry relies on the breakthrough of fundamental research.Highly active and cheap transition metalcatalysts with wide application are urgently needed,in order to activate and utilize CO 2.Keywords:carbon dioxide;carboxylation;carboxylic acid;ester特约评述DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2018-1108收稿日期:2018-05-29;修改稿日期:2018-07-07。

催化反应动力学研究进展归纳总结催化反应动力学研究是化学领域的重要分支之一,它关注催化剂在化学反应中的作用机理和反应动力学特性。

随着催化反应在工业生产和能源转化中的广泛应用,催化反应动力学研究逐渐成为化学界的热门研究领域。

本文将对近年来催化反应动力学研究的一些重要进展进行归纳总结。

首先,催化反应动力学研究在机理解析方面取得了显著进展。

通过使用表面科学技术,如扫描隧道显微镜(STM)和X射线光电子能谱(XPS),研究人员能够直接观察和分析催化剂表面的原子结构及其与反应物之间的相互作用。

利用这些技术,我们能够更好地理解催化剂的活性位点以及反应物与活性位点之间的相互作用机制。

此外,量子化学计算方法的应用也为理解催化反应的机理提供了重要的理论支持。

其次,在催化剂设计与改进方面取得了一系列重要成果。

催化剂是催化反应中的关键因素,它能够降低反应活化能并提高反应速率。

近年来,研究人员通过改变催化剂的活性位点结构、晶体形貌、尺寸和成分等方面的设计,成功开发了许多高效催化剂。

例如,通过调控纳米催化剂的尺寸和形态,能够调控其表面活性位点的密度和可利用程度,从而提高催化剂的催化性能。

此外,合成催化剂材料和构建催化反应体系也成为了研究热点。

通过合成多相催化剂体系,如合金、核壳结构和复合材料等,能够实现多组分协同催化,从而提高反应活性和选择性。

同时,反应机理建模与动力学模拟在催化反应研究中的应用也取得了显著的进展。

基于量子化学计算方法和分子动力学模拟技术,研究人员能够预测催化反应的反应路径和动力学行为。

这种模拟方法可以提供分子水平上的详细信息,例如反应中间体的结构和能量变化,从而揭示催化反应的机理。

此外,模拟方法还可以用于优化催化体系的设计和操作条件的选择,从而提高催化反应的效率和选择性。

近年来,还有一些有趣的研究领域在催化反应动力学研究中引起了广泛关注。

例如,研究人员开始关注非均相催化反应中的界面和巨观效应,以及催化反应的动力学驱动力与催化剂性质之间的相关性。

金纳米粒子尺寸对氧还原反应活性的影响

2016-06-04 12:28来源:内江洛伯尔材料科技有限公司作者:研发部

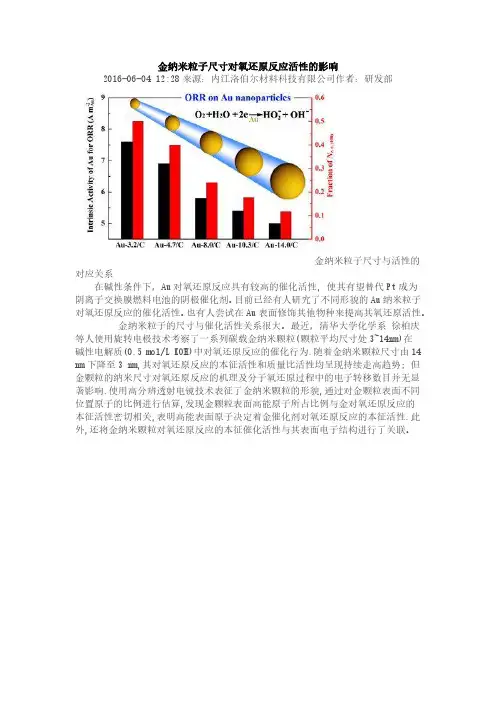

金纳米粒子尺寸与活性的对应关系

在碱性条件下,Au对氧还原反应具有较高的催化活性, 使其有望替代Pt成为

阴离子交换膜燃料电池的阴极催化剂。

目前已经有人研究了不同形貌的Au纳米粒子对氧还原反应的催化活性。

也有人尝试在Au表面修饰其他物种来提高其氧还原活性。

金纳米粒子的尺寸与催化活性关系很大。

最近,清华大学化学系徐柏庆等人使用旋转电极技术考察了一系列碳载金纳米颗粒(颗粒平均尺寸处3~14nm)在

碱性电解质(0.5 mol/L KOH)中对氧还原反应的催化行为.随着金纳米颗粒尺寸由14 nm下降至3 nm,其对氧还原反应的本征活性和质量比活性均呈现持续走高趋势; 但金颗粒的纳米尺寸对氧还原反应的机理及分子氧还原过程中的电子转移数目并无显著影响.使用高分辨透射电镜技术表征了金纳米颗粒的形貌,通过对金颗粒表面不同位置原子的比例进行估算,发现金颗粒表面高能原子所占比例与金对氧还原反应的

本征活性密切相关,表明高能表面原子决定着金催化剂对氧还原反应的本征活性.此外,还将金纳米颗粒对氧还原反应的本征催化活性与其表面电子结构进行了关联。

A New Form of Nafion Perfluorosulfonic Acid ResinFabrication of Nafion Nano-Particles in Porous Silica and Its Application asSolid CatalystXu Boqing, Qiu Xianqing, Zhu Qiming(State Key Lab of C1 Chemical Technology and Department of Chemistry Tsinghua University, Beijing 100084)Abstract This review article discusses briefly the advantage and disadvantage, in comparison with the industrial Amberlyst-15 resin and other acid catalysts, of the conventional Nafion acid resin catalyst. A new form of the Nafion acid resin catalyst is described as a composite of nanometer sized Nafion resin particles fabricated in highly porous silica. Preparation and catalytic characteristics of this kind of organic/inorganic nano-composites as strong solid acid catalyst are reviewed.Keywords Nafion, acid catalyst, environmental catalysis,organic/inorganic composite, porous silica摘要 Nafion作为环境无害绿色(超)强酸固体催化剂对许多重要的工业化学反应具有很好的选择催化作用。

前驱体水解对纳米铂形状控制合成的影响于迎涛;徐柏庆【期刊名称】《化学学报》【年(卷),期】2003(061)011【摘要】以聚丙烯酸钠(NaPA:Mw≈2100)为保护剂,对比研究了H2还原K2PtCl4和K2PtCl6水溶液制备纳米铂晶粒的形状选择性,揭示了前驱体的水解对纳米铂晶粒的形状控制合成具有显著影响.文献中通常采用的合成立方体形状纳米铂的K2PtCl4前驱体在水溶液中不稳定,避光静置一周会析出黑色沉淀.这种不稳定性导致了以K2PtCl4为Pt前驱体的合成结果难以重复.相比而言,避光静置的K2PtCl6水溶液很稳定,以它为前驱体合成的纳米铂通常为削角八面体.K2PtCl6水溶液暴露于室内光线中会出现[PtCL6]2-的光致水解.当[PtCl6]2-的紫外特征吸收峰(260 nn)由于光致水解完全消失后,以聚丙烯酸钠为保护剂,通过H2还原可以有选择性地(约80%)合成由{100}晶面包裹的立方体形状的纳米铂.【总页数】7页(P1758-1764)【作者】于迎涛;徐柏庆【作者单位】清华大学化学系,一碳化学与化工国家重点实验室,北京,100084;清华大学化学系,一碳化学与化工国家重点实验室,北京,100084【正文语种】中文【中图分类】O6【相关文献】1.金、铂纳米结构形状控制合成及其生长机制研究 [J], 杨生春2.前驱体对碳载铂纳米催化剂的影响 [J], 杜春雨;程新群;史鹏飞;尹鸽平3.铂纳米晶合成中二价前驱体的还原动力学研究(英文) [J], 周山;杨东翰;赵明;夏幼南4.更正——前驱体水解对纳米铂形状控制合成的影响 [J], 于迎涛;徐柏庆5.纳米钛酸铅前驱体铅、钛复合醇盐配合物的合成与水解工艺 [J], 朱传高;魏亦军;周双六因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。