第一章 奴隶制法制的产生及其演变

- 格式:ppt

- 大小:320.00 KB

- 文档页数:20

中国奴隶制时期和封建制时期历朝主要法典的沿袭中国是世界上著名的文明古国之一。

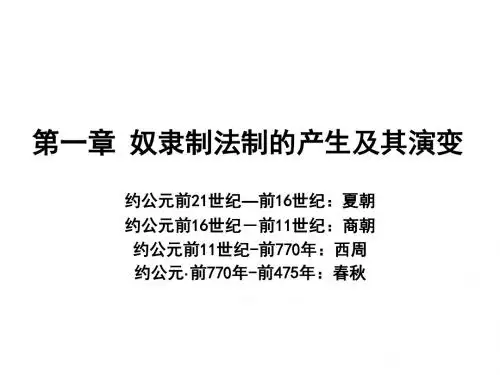

中国的法制从公元前21世纪的夏代开始,经过四千多年没有中断的发展,以历史悠久、沿革清晰、内容丰富、资料充实著称于世。

中国法制史是中国文化遗产的一个宝库。

作为一门学科,中国法制史的任务是研究各种类型的法律制度的实质、内容、特点和它的发展规律,总结历史经验,为社会主义建设服务。

中国奴隶制法律制度中华民族是以黄河流域为摇篮发展起来的。

早在公元前21世纪的夏代便进入了阶级社会,形成了国家和法律,揭开了奴隶制法制史的篇章。

近年发掘的河南偃师二里头文化遗址证实了夏代文化的存在,并且表明夏代生产力已经达到制造简单金属工具的水平,而规模相当宏伟的宫殿遗址,也显示出夏国家的发展程度。

夏代法律,古文献称作“禹刑”。

禹刑的具体内容已无从考证,从《左传》所引《夏书》的片断,如“昏、墨、贼、杀,皋陶之刑也”,“与其杀不辜,宁失不经”,可以约略看到夏的一些罪名、刑名和刑罚适用原则。

夏作为第一个阶级王朝,习惯法仍占重要地位。

继夏而起的商是奴隶制的大国,“商有乱政,而作汤刑”(《左传·昭公六年》)。

有关汤刑的内容和墨、劓、、宫大辟的五刑制度,古文献中已有较多的记载,并得到了地下甲骨卜辞的证实。

商代的刑制以其完备著称于古代。

周初政治家周公旦在教导诸弟如何统治商族遗民时,强调要“用其义刑义杀”(《尚书·康诰》)。

直到战国,荀况在谈到刑法的发展沿革时,仍说“刑名从商”(《荀子·正名》),充分肯定了商代刑制的历史地位。

西周是中国奴隶制法制发展的最高峰。

周时除文献所载《九刑》、《吕刑》外,周王颁发的誓、诰、命也是重要的法律形式。

周初在“明德慎罚”的思想指导下,形成了一套断罪量刑的原则,如区分故意与过失,一贯与偶发;罪疑从赦;上下比罪以及罚赎等等。

当时调整民事关系的法律规范也有所发展,铜器《矢人盘铭》、《鼎铭》和《攸从鼎铭》记载了土地所有权的转移、租赁和债务关系等法律行为。

第一章奴隶制法律制度第一节中国法的起源一、中国国家与法起源于夏朝主要证据1、夏启是中国历史上第一个凌驾于全社会之上的世袭****帝王。

2、夏已开始按地域划分统治区域。

3、夏已建立了完备的国家机器,包括军队、职官、监狱以及贡赋制度。

4、夏还建立了以国家强制力为直接后盾的法律制度。

国家与旧的氏族组织的区别1、按地域划分国民2、公共权利的设立二、中国国家与法的起源的特点1、浓厚的宗法氏族血缘色彩。

2、以家长制的集权统治为基本统治方式。

3、法律与道德互相结合,界限不清。

4、刑事法规相对发达,民事法规相对落后。

第二节法制指导思想一、夏、商法制指导思想神权法思想一直是占统治地位的法制指导思想,他是原始自然宗教与阶级社会有政治目的的天神崇拜和祖先崇拜相结合的产物。

影响了后世家天下的政治理论和社会格局。

神权法的主要内容是1、王权神授(听命于天,听命于神是夏商法制的主导思想)2、天讨与天罚二、西周法制指导思想1、以德配天(上天只把天命交给有德者,德包括3个方面:敬天、敬宗、保民。

认为民心向背决定王朝的盛衰,能否实行德政又关系到民心向背。

)2、明德慎罚(实施德教,用刑宽缓,周公制礼形成西周时期礼、刑相结合的特点。

)3、刑罚世轻世重根据时世的变化来确定用刑的轻与重。

刑新国用轻典(以安定人心),刑平国用中典,刑乱国用重典(维持社会秩序)。

4、西周法制指导思想的影响以德配天、明德慎罚被后世奉为法律制度的理想的原则与标本。

后被儒家发展为德主刑辅,礼刑并用的基本策略,从而为以礼法结合为特征的中国封建法制奠定了理论基础。

三、春秋时期的法制指导思想第三节立法活动一、夏、商立法概况除夏、商王发布的各种命令外,主要表现为不成文的习惯法,由于没有成熟的文字,主要靠代代口传而流传和遵循的。

1、禹刑(不是成文法,而是泛指夏朝的法律和刑罚。

除习惯法外,夏王针对各种具体情况发布的王命和誓也是法律渊源之一)2、汤刑(商有乱政而汤作刑不成文的习惯法仍占很大比重,除此誓、诰、命也是当时重要的法律渊源。

中国法制史习题集及参考答案第一章中国奴隶制法概述一、填空题1、我国奴隶社会法律规范的两种基本形式是()和()。

2、宗法制度是在原始社会后期的父权家长制基础上演变而来的一种以()为纽带、以()统治为核心的综合性的社会制度。

3、据商代资料,商代中期以后,主要是实行兄终弟及或父死子继,并出现了()继承制。

二、判断题1、夏礼和殷礼无论在内容和形式上都以神为核心。

()2、中国法起源于贵族与平民的斗争与妥协。

()3、中国奴隶制时代的礼起源于原始氏族的祭祀活动。

()三、简答题:1、试述西周的宗法制度。

2、简述西周的继承制度。

第二章中国奴隶社会的立法一、填空题1、春秋时期正式公布的成文法有郑国()、晋国()和邓析的竹刑。

2、中国法制史上第一部正式公布的成文法典,是郑子产所铸的()。

3、第一次礼法之争的焦点是为国以礼还是()的问题。

二、名词解释1、铸刑书2、铸刑鼎3、竹刑三、简答题试述春秋时期成文法的公布及意义。

第三章中国奴隶制时代的法律制度分论一、判断1、所谓“三不去”包括有所取无所归不去、前贫贱后富贵不去、与更三年丧不去。

()2、三不去制度的立法精神,是为了保护妇女的权益。

()3、奴隶制五刑包括自由刑。

()4、西周的民本思想是以人为本。

()二、名词解释1、以德配天2、明德慎罚3、出礼入刑4、五刑5、六礼6、同姓不婚7、五过之疵8、五声听狱讼三、简答题1、简述西周礼与刑的关系。

2、怎样理解“礼不下庶人,刑不上大夫”?3、简述西周的婚姻制度。

4、简述西周诉讼审判制度的主要内容。

第四章中国奴隶制时代重要法制人物点评简答题1、简述周公在中国法制史上的地位。

2、论孔子的法律思想在中国法制史上的地位。

第五章中国封建制法概述一、填空题1、礼与法的关系问题的实质,是儒家所提倡的()法律规范与法家所倡导的()法律规范的矛盾与协调问题。

2、西汉时代的“引经决狱”打开了法律儒家化的开端,东汉时代的以经注律开辟了法律儒家化的新途径,魏晋时代的()完成了法律儒家化的过程。

西方法律思想史讲义第一章西方法律思想史的研究对象、意义及方法第二章古希腊罗马的法律思想概述第一节古希腊罗马奴隶制国家的产生和发展一、古希腊奴隶制国家的产生和发展大约在公元前8至6世纪,古希腊奴隶制国家便在其原始氏族制度中逐渐孕育和产生,中间经过五个发展阶段。

(一)胚胎阶段时间约为公元前12至8世纪。

根据荷马史诗的描述,这个时期古希腊社会已经开始使用铁器,土地公有,农业和畜牧业有所发展。

阶级分化,家庭奴隶制出现,国家制度的雏形—民众大会、长老会已经出现。

尽管它还是一种原始军事民主制度。

(二)确立阶段时间约为公元前8世纪至6世纪。

这一时期,手工业从农业中分离出来,生产奴隶制取代家庭奴隶制。

工商业奴隶主与土地贵族的矛盾日渐突出。

经过多次改革,以财产状况划分居民,财产的多少与权力的大小成正比,加强了奴隶主对奴隶的管制,促进经济的发展,奴隶制国家得以最后确立。

(三)鼎盛时期时间约为公元前5世纪。

经过公元前492年-公元前449年的“波希战争”,(即以雅典为首的希腊国家同波斯之间的战争,持续43年),希腊打败了波斯,取得了胜利,促进了希腊的政治、经济和文化的发展,雅典成为当时希腊的军事、商业和贸易中心,希腊奴隶主民主制得以确立,希腊国家达到鼎盛时期。

(四)衰落时期时间约为公元前431年-公元前331年。

公元前431年-公元前404年,以雅典为首的民主制国家同斯巴达为首的贵族制国家之间发生了持续27年之久战争,史称“伯罗奔尼撒战争”,最后以雅典战败斯巴达而告终。

从此雅典失去了原来希腊国家的霸主地位,代之而起的是斯巴达的贵族制统治。

(五)希腊化时期时间约为公元前334年-公元前300年。

公元前338年,马其顿国王亚历山大在克洛尼亚战争中消灭了雅典的抵抗力量,从此,希腊便成为马其顿的附庸,经过三次“马其顿战争”,希腊国家于公元前168年为罗马人所灭。

亚历山大国王在东征和扩展领土过程中,广泛散布希腊文化的影响,故史称这个时期为“希腊化时期”。

法律硕士笔记重点详解之法制史(1)导论中国法制发展史概述一、中国早期法制二、战国以后的古代法制(封建法制时代) 三、近现代法制第一章奴隶制法律制度第一节中国法的起源一、中国国家与法起源于夏朝公元前21世纪夏启建立夏王朝时,中国的国家和法律制度即正式形成。

中国国家和法起源于夏朝的建立,其主要依据在于:1.夏启是中国历史上第一个凌驾于全社会之上的世袭专制帝王。

2.夏已开始按地域划分统治区域。

这是国家产生依据3.夏朝已建立了完备的国家机器,包括军队、职官、监狱以及贡赋制度。

4.夏朝还形成了以国家强制力为直接后盾的法律制度。

二、中国国家与法起源的特点中国国家和法的形成具有自己鲜明的特点,这主要是:A氏族起源色彩B集权统治C与道德结合D刑事法规发达第二节法制指导思想一、夏、商法制指导思想神权法思想一直是占统治地位的法制指导思想(一)王权神授(二)天讨与天罚二、西周法制指导思想西周统治者修正了传统的神权政治学说,并确定了周王朝新的统治策略,(一)“以德配天”:“上天”只把统治人间的“天命”交给那些有“德”者,要敬天、敬宗、保民。

(二)“明德慎罚”:实施德教,用刑宽缓,统治者把道德教化与刑罚镇压结合起来,形成了西周时期“礼”、“刑”结合的法制特色。

(三)“刑罚世轻世重”:是指应根据时世的变化来确定用刑的宽与严、轻与重,具体内容是“刑新国用轻典,刑平国用中典,刑乱国用重典”。

(四)西周法制指导思想的影响“以德配天”、“明德慎罚”法制观的历史影响是极为深远的,为以“礼法结合”为特征的中国封建法制奠定了理论基础。

三、春秋时期的法制指导思想无占统治地位的指导思想,政治保守派从社会混乱不堪的现实出发,提出了新形势下的“礼治”路线,主张“为国以礼”,“以礼明是非”。

政治革新派则极力倡导“君臣上下贵贱。

第一章夏商周中国法制史第一章夏商周第一节中国法制文明的起源夏奴隶制法的起源------------礼源于祭祀;刑起于兵。

第二节夏商法制概况一、法律渊源以传统习俗与伦理规范所构成的早期习惯法为主要渊源,其中包括礼与刑两方面。

还有夏王商王的命令。

法律效力高于其他法律形式。

二、行政管理夏不知道,商宗法分封制(内服和外服);商属于宗族国家性质,整个政权及其社会结构由王、子、卿、臣族等各级宗族组成;商实行贵族共政制的政权组织形式。

三、形式法律内容(一)刑罚体系夏不知商(刑名从商,影响到战国):墨、劓、宫、刖、大辟等刑名,商刑罚制度不仅残酷也慢,而且随意擅断,明显有“临事制刑”的特点。

(二)主要罪名夏商无罪行法定制度,散见于具体案件。

夏:不孝、弗用命、昏、墨、贼(昏墨贼,杀:皋陶之刑也)商:不孝、不从誓言(类似夏)、不吉(不善)不迪(不道)、颠越不恭(违礼犯上)、暂遇奸(欺诈奸邪)、疑众、乱政等(中三诛灭本人及全家)(三)刑法适用制度夏:与其杀不辜,宁失不经----反对错杀无辜或无罪商:殷罚有伦、义刑义杀,确立了某些定罪量刑的基本规则四、司法制度特色1、夏商两代的司法体制及其职能并未从行政、军事体制及其职能中分离出来,他们基本上是合为一体的。

2、夏商两代属于中国早期神权法时代,司法制度具有鲜明的天伐、天罚、神判特色。

夏处于自然神阶段,商自然与祖先崇相结合。

随着司法审判制度的产生,监狱也产生。

夏:圜土。

第三节西周立法概况一、“明德慎罚”的法制思想发展起来的1、西周统治者继承了夏商时期的天命思想与神权观念,继续宣言自己是“受天命”2、继承天命、天罚的神权法思想首次提出“以德配天”的新命题,并在现实的治道中形成了“敬天保民”、“明德慎罚”的政治思想和法制原则。

在“敬天保民”、以德配天、明德慎罚、刑兹无赦等政治思想的指导下,明确提出了“刑罚世轻世重”的刑法适用原则。

指导思想:以德配天、敬天保民法制原则:明德慎罚、刑兹无赦、刑罚世轻世重为后世德主刑辅奠定基础二、制礼作刑的立法活动建立了礼法并用的法律体系(一)周公制礼周初进行的,立法成就是通过制定周礼,建立起一套系统详备的典章文物制度和礼仪道德规范。

每章节重点:第一章夏朝的法律制度禹刑:夏朝法律制度的总称。

圜土:夏、商、西周监狱的总称。

夏朝的监狱:圜土、均台、夏台夏朝法律制度的主要内容:(1)“夏有乱政,而作禹刑” 。

商朝的主要立法:“商有乱政,而作汤刑”汤刑:商朝法律制度的总称奴隶制五刑:墨、劓、刖、宫、大辟(重点)墨:在犯罪者的面部或额头上刺刻后,涂以墨色,从此犯罪者就带有了永久性的标记。

劓:割鼻子的刑罚。

刖:断足的刑罚。

宫:破坏犯罪者生殖器官,进而残害机能的刑罚。

大辟:死刑商朝立法指导思想:神权法第三章西周的法律制度九刑:西周实行的九种刑罚:墨、劓、刖、宫、大辟、流、赎、鞭、扑质剂:西周时出现的买卖契约。

(重点)七出:西周婚姻家庭制度。

中国古代休弃妻子的七种理由。

包括无子;淫佚;不事舅姑;口舌;盗窃;妒忌;恶疾。

三不去:西周婚姻家庭制度。

古代对丈夫休弃妻子的三种限制。

西周法律规定,如果出现三种情况,丈夫不得休弃妻子。

即“有所娶无所归,不去;与更三年丧,不去;前贫贱后富贵,不去。

”五听:审判官在审判活动中观察当事人心理活动的五种方法,即辞听、色听、气听、目听、耳听囹圄:西周监狱的名称《九刑》:西周成文刑书的统称。

“周有乱政,而作九刑”西周的刑事立法指导思想:(1)义刑义杀:针对国内不同地区、不同的形势,选择最适宜的刑罚手段来对付社会犯罪,反对不分青红皂白,一味刑杀的方法。

(2)明德慎罚:在对付社会犯罪问题上,要提倡德治,提倡伦理道德德强行灌输,有效预防可能发生德犯罪;同时在镇压时,采取审慎的方针,即区分严重犯罪与一般犯罪的界限,对一般犯罪采取宽缓的原则,对严重犯罪才施以重刑。

婚姻制度【重点】1、婚姻成立的原则:一夫一妻多妾制西周的媒氏是婚姻管理机关。

2、婚姻的成立婚姻成立的要件:(1)父母之命;(2)媒妁之言;(3)到达结婚年龄:“冠礼”、“及笄”。

婚姻成立的限制:(1)同姓不婚:实行“同姓不婚”,其二,“娶于异姓,所以附远厚别”西周的“六礼”:西周婚姻家庭制度。

中国历史上的奴隶制介绍奴隶制,是指奴隶主拥有奴隶的制度。

劳力活动须以奴隶为主,无报酬,且无人身自由。

下面是店铺分享的中国历史上的奴隶制介绍,一起来看看吧。

中国历史上的奴隶制介绍战国秦汉的极权奴隶制北京大学历史系教授吴荣曾说:“在商和西周、春秋时期,由于村社制还未解体,农业劳动的主承担者是村社成员,奴隶恐怕只起次作用。

到战国时期,村社走向瓦解,社会上贫富分化加剧,长期居于统治地位的宗法贵族没落了,出现了新兴的富商和手工业者,还有数量很多的独立小农。

社会结构发生了很大的变化,于是富者大量地利用奴隶去从事物资生产,贫者则因破产而沦落为奴。

从这时起,奴隶制也获得了进一步的发展。

”当时,不但官府使用奴婢进行手工业生产,商人和作坊主也大量使用僮仆、佣工从事开矿、冶金、煮盐、制陶、丝织等等手工业生产。

当时劳动力的买卖已相当频繁,出现了固定的或常设的劳务市场,即所谓“佣肆”。

至于奴仆的买卖,则往往“售于闾巷”(《战国策.秦策》)。

秦国的祖先非子,因养马得到周孝王的赏识,便由奴隶升迁为带有封土的子爵,封邑于秦。

他们的命运被决定于王的喜怒爱憎之间,任免升贬以至封爵杀头,均凭王及其亲信贵族的意志决定,秦国的宰相百里奚就是五张羊皮买来的奴隶。

公元前五世纪后期,魏国李悝变法,其《法经》规定:“盗符者诛,籍其家;盗玺者诛,议国法令者诛,籍其家及其妻氏”。

“籍其家”就是将其家人全部沦为奴隶。

此类法律为当时各国普遍采用,如云梦《秦律》中有关各式罪犯之家人籍为奴隶的条文不少。

前361年商鞅变法,“事末利及怠而贫者,举以为收孥。

”将从事工商业或贫穷的民众都沦为奴隶,而官僚集团则按军功爵秩分配“臣妾”(见《史记.商君列传》、《商君书.垦令篇》),说明官府是何等蛮横地侵犯着民众的人身权。

《商君书.错法篇》载:“同列而相臣妾者,贫富之谓也。

”《战国策.秦策四》谓当时各国“百姓不聊生,族类离散,流亡为臣妾,满海内矣”。

裘锡圭详尽论证了当时奴隶数量很大,且在生产上普遍使用,应定性为奴隶制社会(裘锡圭:《古代文史研究新探》,江苏古籍出版社1992年出版)。

竭诚为您提供优质文档/双击可除古代法律制度演变篇一:鸦片战争前中国古代法制的发展历程概述鸦片战争前中国古代法制的发展历程概述学院:哲学与公共管理学院姓名:潘永松学号:10110120xx一,夏商时期的法制发展情况法律和国家一样,都是社会历史发展的必然产物。

原始社会的氏族成员在共同生产和生活的过程中逐渐形成了氏族习惯,由其调整社会关系、规范成员行为,部落首领在氏族习惯的基础上设范立制,促使了氏族习惯向奴隶制习惯法的演变。

氏族习惯向奴隶制习惯法的过渡,是在原始社会末期完成的。

在中国历史上,这一过渡,大约从黄帝时期开始,至夏禹时期基本完成。

中国最早的法律制度即奴隶制的法律制度在这一时期已呈现雏形。

在中国早期法制中,夏、商是奠基时期。

自公元前21世纪夏启建立夏代开始,夏王朝前后存在约五百年时间。

在此期间,中国早期的刑罚制度、监狱制度都有了一定的发展。

商取代夏以后也维持了将近五百年,在继承夏代法制经验的基础上,商代在罪名、刑罚以及司法体制诉讼制度等方面取得了长足进展,以制定不公开的刑书、誓、王与权臣的命令和公告等多种原始的法律形式,制定了《汤刑》、《官刑》、“民居”之法、车服之刑等多种成文的和不成文的法律成果。

并且商代在民法的所有权问题、婚姻家庭制度、继承制度等与人民生活密切相关的领域有了具体的规定,同时刑法及诉讼制度上已经比较完备,并设置了相应的司法机构予以施行。

这一时期中国法制的突出特点,是以习惯法为基本形态,法律是不公开的二,西周时期的法制发展情况西周是中国早期法制的鼎盛时期。

在西周政权存续的五个多世纪里,中国传统的统治方式、治国策略以及一些基本的政治制度已经初步形成,作为传统文化基石的哲学思想、伦理道德观念等思想文化因素也都在此时发端。

从法律上看,法律从最初的一种祭祀仪式的“礼”,经过“周公制礼”后成为一种综合性的社会规范,其内容涉及到政治、经济、军事、司法、教育、宗教、婚姻家庭、伦理道德等许多方面,其基本原则有两条:“亲亲”和“尊尊”。

中国法制史复习资料第一章夏商法律制度第一章夏商奴隶制法制的产生和早期发展一、基础知识图解时间:原始社会末期原始习惯来源:习惯法传统习俗中国法治文明的起源礼:祭祀礼仪规则和伦理道德习俗法律渊源刑:复仇惩戒或军事征讨等暴力手段及其行为规范与西方法治文明起源的比较指导思想:“行天之罚”、“受命于天”-----天罚与神判相结合习惯法:以礼和刑为主要内容,居主要地位主要法律形式君主的命令:誓,诰,训等夏刑、商刑等刑罚制度:奴隶制五刑:墨,劓,刖,宫,大辟等夏:不孝,弗用命、昏、墨、贼主要罪名:商:不孝,乱政,疑众夏商法律制度刑事法律内容①对过失犯罪或危害行为减免刑事责任,对故意犯罪或惯犯从重处罚刑罚适用制度②宁可漏杀有罪,也觉不错杀无辜的:疑罪从无慎罚思想③主张依据一定的标准或规则定罪量刑,反对滥用刑罚① 行政,军事,司法职能划分不严格司法制度②浓重的:天罚、神判特色③监狱的设置:“圜土”二、案例分析(一)惟三月既死霸,甲申,王才豐上宫。

白扬父廼成概曰:“牧牛!徂乃可湛。

女敢以乃师讼。

女上挺先誓。

今女亦既又御誓,尃、Z、嗇、睦、训造。

亦兹五夫,亦既御乃誓,汝亦既从辞从誓。

初可,我义鞭女千,幭剭女。

今我赦女,义鞭汝千,黜剭女。

今大赦女鞭女五百,罚女三百寽。

”白扬父廼或吏牧牛誓曰:“自今余敢扰乃小大史。

”“乃师或以女告,则到,乃鞭千,幭剭。

”牧牛则誓。

乃以告吏邦吏曶于会。

牧牛辞誓成,罚金。

训用乍旅盉。

案情今译:周王三月下旬甲申这一天,王在豐京的上宫,司法官伯扬父定下了判辞,判决说:“牧牛!喔,在这之前你的行为何其过分。

你竟敢与你的上司打官司,你违背了先前的誓言。

现在你只有再一次盟誓。

现在尃、啬、睦和训等五人均已到场,也仅仅只此五人。

你只有当着他们的面宣诵你的誓辞,你也只有服从判辞、听从誓约。

最初的责罚,我的本意是打你一千下,处你以幭剭刑,先把你剌面,然后再蒙上黑巾。

即使我想减免你的刑罚,也要打你一千下,处你黜剭刑,只剌面免官,不再蒙上黑巾。

浅谈夏商周奴隶制法律思想的形成与演进[摘要]从“天命”、“天罚”到“以德配天”是中国奴隶制法律思想的形成与演进过程。

特别是“以德配天”思想的提出,不仅意味着神权思想的动摇,也从对立面的角度反映了劳动人民反抗力量的强大及其对历史的推动作用。

这种重新思考天人关系的新思维方式,使整个中国古代思想的发展有了新的起点,对中国古代法律思想的形成与进步具有重大意义。

[关键词]夏商周;天命;天罚;以德配天从公元前21世纪夏王朝的建立,到公元前8世纪西周灭亡,是中国的奴隶社会时期。

这一时期法律思想刚刚产生,占主导地位的是神权法思想。

夏、商、周三代,最迷信神权法的是殷商,但西周灭商的历史巨变动摇了天命、天罚观念,特别是周公提出“以德配天”,改造了夏商以来传统的神权法思想。

这种重视人事的“礼治”,是对“人”的发现,反映了古代先民精神上最初的觉醒,标志着中国法文化精神及其思维方式的转折。

这种转折比希腊人早了几个世纪,不过,希腊人的眼光是从自然转向人,结果是民主主义,中国人的眼光是从神转向人,归宿是民本主义。

下面对三个王朝奴隶制法律思想的形成和转变做一个历史的梳理。

一、夏商时期“天命”、“天罚”思想崇拜鬼神和上帝的宗教迷信,早在原始社会就已产生。

但那时的宗教迷信只是一种自然宗教,并不具有阶级压迫的社会属性。

进入阶级社会以后,除上述自然压迫外又加上社会力量的压迫,而且这种压迫比自然压迫更为惨重,并成为宗教迷信继续存在和发展的另一主要根源。

而剥削阶级则极力扶植和利用宗教迷信,以此作为维护自己统治的精神支柱。

早在夏代,奴隶主贵族就已开始利用宗教迷信来维护其统治。

《尚书·召诰》说:“有夏服(受)天命”;《论语·泰伯》也说:“夏禹致孝乎鬼神”。

可见夏代的统治者已假借天命鬼神来进行统治。

到了商代,随着奴隶制的发展和王权的加强,神权思想也有所发展。

商朝的统治者以地上的最高统治者——商王为模式,编造了一个有人格、有意志,既能发号施令又能赏善罚恶的“上帝”。