【精品教学课件】教科版2021二年级上册《贝多芬和 致爱丽丝》课件1

- 格式:ppt

- 大小:1.96 MB

- 文档页数:10

贝多芬和《致爱丽丝》阅读理解一、概述贝多芬(Ludwig van Beethoven,xxx-1827年3月26日)是德国著名的浪漫主义音乐作曲家和钢琴演奏家。

他的音乐作品被誉为音乐史上的经典之作,对后世音乐家产生了深远的影响。

其中,他创作的《致爱丽丝》尤为著名,成为了经典音乐的代表之一。

二、贝多芬与《致爱丽丝》1. 《致爱丽丝》的创作背景《致爱丽丝》是贝多芬钢琴奏鸣曲《第14号“月光”》中的第一乐章,作于1801年,是献给他一位名为埃尔内斯特·冯·施特尔恩的学生,简称爱丽丝。

他和爱丽丝之间有着特殊的师生关系,因此专门为她创作了这首美妙的乐曲。

2. 《致爱丽丝》的音乐特点《致爱丽丝》以其优美的旋律、深情的音调和悠扬的节奏而著称,充分展现了贝多芬作为作曲家的才华和对音乐的独特理解。

这首乐曲在表达深情的也展现出了贝多芬对于音乐形式和结构的独到见解,成为了经典浪漫主义音乐的代表作之一。

三、《致爱丽丝》的音乐内涵1. 对爱丽丝的思念之情在《致爱丽丝》中,贝多芬表达了对爱丽丝的深厚感情和思念之情。

通过柔和的音调和舒缓的旋律,他向爱丽丝传达了自己内心深处的对她的思念和爱意,将这份情感深深地融入了音乐之中。

2. 音乐的情感表达《致爱丽丝》以其独特的音乐语言,充分表达了贝多芬内心世界的情感和情绪。

通过音乐的起伏变化和音调的流动,他将自己的情感巧妙地表达出来,使得这首乐曲成为了一首富有情感,引人入胜的经典音乐之作。

四、《致爱丽丝》在音乐史上的地位1. 经典浪漫主义音乐的代表作《致爱丽丝》作为贝多芬的经典之作,成为了浪漫主义音乐的代表作之一。

它的优美旋律和深情音调,使得听众们对于这首乐曲爱不释手,并称之为经典音乐中的瑰宝。

2. 对后世音乐的影响贝多芬创作的《致爱丽丝》影响了后世的音乐创作,许多作曲家受到了它的启发,并在自己的音乐作品中加入了类似的音乐元素。

可以说《致爱丽丝》在音乐史上具有重要的地位和影响。

致爱丽丝钢琴谱公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]致爱丽丝《致爱丽丝》(德语:Für Elise,又译献给爱丽丝、给爱丽丝),是路德维希·范·贝多芬作曲的一首钢琴曲。

创作于1810年4月27日。

A小调轮舞曲,此曲在贝多芬生前未公开发表。

关于曲名中的“爱丽丝”是谁,迄今仍然没有定论。

一般认为,真正的曲名其实是“致特蕾塞(Therese)”,由于笔迹潦草而被误解读为“爱丽丝(Elise)”。

特蕾塞·玛尔法蒂(Therese Malfatti)是贝多芬生前爱上的一位女性,本曲的原稿在她的书中被发现。

1 乐曲简介《献给爱丽丝》(for Elise)是贝多芬创作的一首其钢琴小品。

贝多芬是集西方古典派之大成,开浪漫乐派之先河的伟大作曲家。

人们都比较熟悉他的交响曲、协奏曲、室内乐和歌剧等大型作品,但是,他的为数不多的器乐小品,也同样给人留下了深刻的印象。

钢琴小品《献给爱丽丝》就是其中比较着名的一首。

但乐谱发现于1867年,因此贝多芬生前并未发表。

[2]2 创作背景关于这首乐曲的创作背景有许多种说法。

其中受到广泛认可的观点则认为这首乐曲可能是作者四十岁时(1810年)为他的学生,名叫伊丽莎白·罗克尔的女高音歌唱家所作。

伊丽莎白·罗克尔是德国的女高音歌唱家,也是男高音歌唱家约瑟夫·奥古斯特·罗克尔的妹妹。

1807年,14岁的伊丽莎白跟随哥哥来到维也纳,很快就被贝多芬所接纳,成为他身边为数不多的朋友之一。

伊丽莎白后来嫁给了贝多芬的朋友。

贝多芬在创作这首乐曲时,两人保持着亲密的友谊,显然这首曲子是献给她的。

那段时间里,在贝多芬的生活中从来没有出现过叫爱丽丝或伊丽莎白的其他女子,爱丽丝是伊丽莎白的昵称。

可以确认的是,贝多芬十分喜欢她。

另外的两种说法如下:——1808-1810年间,贝多芬已经是近四十岁的人了。

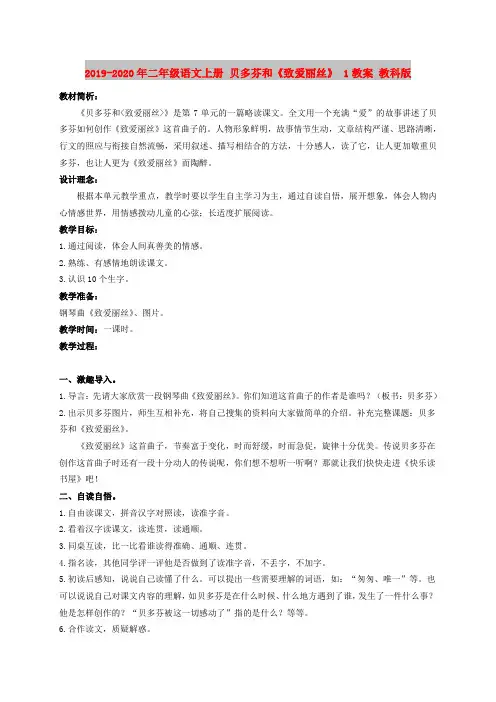

2019-2020年二年级语文上册贝多芬和《致爱丽丝》 1教案教科版教材简析:《贝多芬和<致爱丽丝>》是第7单元的一篇略读课文。

全文用一个充满“爱”的故事讲述了贝多芬如何创作《致爱丽丝》这首曲子的。

人物形象鲜明,故事情节生动,文章结构严谨、思路清晰,行文的照应与衔接自然流畅,采用叙述、描写相结合的方法,十分感人,读了它,让人更加敬重贝多芬,也让人更为《致爱丽丝》而陶醉。

设计理念:根据本单元教学重点,教学时要以学生自主学习为主,通过自读自悟,展开想象,体会人物内心情感世界,用情感拨动儿童的心弦;长适度扩展阅读。

教学目标:1.通过阅读,体会人间真善美的情感。

2.熟练、有感情地朗读课文。

3.认识10个生字。

教学准备:钢琴曲《致爱丽丝》、图片。

教学时间:一课时。

教学过程:一、激趣导入。

1.导言:先请大家欣赏一段钢琴曲《致爱丽丝》。

你们知道这首曲子的作者是谁吗?(板书:贝多芬)2.出示贝多芬图片,师生互相补充,将自己搜集的资料向大家做简单的介绍。

补充完整课题:贝多芬和《致爱丽丝》。

《致爱丽丝》这首曲子,节奏富于变化,时而舒缓,时而急促,旋律十分优美。

传说贝多芬在创作这首曲子时还有一段十分动人的传说呢,你们想不想听一听啊?那就让我们快快走进《快乐读书屋》吧!二、自读自悟。

1.自由读课文,拼音汉字对照读,读准字音。

2.看着汉字读课文,读连贯,读通顺。

3.同桌互读,比一比看谁读得准确、通顺、连贯。

4.指名读,其他同学评一评他是否做到了读准字音,不丢字,不加字。

5.初读后感知,说说自己读懂了什么。

可以提出一些需要理解的词语,如:“匆匆、唯一”等。

也可以说说自己对课文内容的理解,如贝多芬是在什么时候、什么地方遇到了谁,发生了一件什么事?他是怎样创作的?“贝多芬被这一切感动了”指的是什么?等等。

6.合作读文,质疑解惑。

(1)小组学习,理解雷德尔老爹是怎样实现自己的愿望的。

(2)播放《致爱丽丝》乐曲的高潮部分,让学生听音乐展开想象,并说说脑海中出现的画面,从而理解雷德尔老爹是在美妙的音乐中实现自己的愿望的。

《致爱丽丝》教案第一篇:《致爱丽丝》教案贝多芬钢琴曲《致爱丽丝》赏析教案一、教学内容:钢琴曲《致爱丽丝》赏析二、情感与目标:1、提高学生的整体素质中所特有的审美功能,做到将基础和基本功能的学习有机地渗透在对音乐艺术的审美与情感体验之中,潜移默化地培养学生美好的情操。

2、通过欣赏贝多芬作品,使学生的情感世界受到感染和熏陶。

逐步建立对亲人、对他人、对一切美好事物的挚爱之情,进而形成对生活的积极乐观态度和对美好未来的向往和追求。

三、知识与技能:1、重点:达到音乐情感体验的较高层次。

2、难点:第三乐句最后一拍与第四乐句连线相加时值;学生通过体验后的情感外化。

四、教具准备:多媒体五、教学过程:1、情感唤起,激发审美动机(1)欣赏钢琴曲《致爱丽丝》(2)贝多芬个人简介及《致爱丽丝》创作背景简介路德维希·凡·贝多芬(Ludwig van Beethoven,1770年12月16日-1827年3月26日享年57岁),德国著名的音乐家,维也纳古典乐派代表人物之一。

他的作品对世界音乐的发展有着非常深远的影响,因此被尊称为“乐圣”。

《致爱丽丝》是贝多芬的钢琴小品中最著名的通俗曲,作于1810年,不过此曲不仅贝多芬在世时不曾发表和出版,到他去世之后,还埋没了四十年之久。

后来在1888年,才纳入贝多芬全集版补遗中。

这首精致的钢琴小品是献给伊丽莎白·罗克尔的。

伊丽莎白·罗克尔是德国的女高音歌唱家,也是男高音歌唱家约瑟夫·奥古斯特·罗克尔的妹妹。

1807年,14岁的伊丽莎白跟随哥哥来到维也纳,很快就被贝多芬所接纳,成为他身边数不多的朋友之一。

伊丽莎白后来嫁给了贝多芬的朋友。

贝多芬在创作这首乐曲时,两人保持着亲密的友谊,显然这首曲子是献给她的。

那段时间里,在贝多芬的生活中从来没有出现过叫爱丽丝或伊丽莎白的其他女子,爱丽丝是伊丽莎白的昵称。

可以确认的是,贝多芬十分喜欢她。