高中语文《西洲曲》教学设计

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:2

《西洲曲》教学设计及反思《西洲曲》是人教版高中《语文读本》所选录的一首乐府诗,是一首南朝民歌。

教学中,在开门见山的课堂导入之后,我设计了以下四个教学环节。

一.“正音”读1.通读诗歌,读时结合书下注解或工具书,读清字音,读准节奏。

2.教师范读,学生校准字音、节奏并初步感受诗歌情感。

3.同桌之间互相读,互相评价。

4.齐读,教师检查效果。

5.引导发现:从刚才多次的诵读中,你发现这首诗歌音韵方面有何特点?反思:这一部分的设计,是诗歌教学的基础环节。

三“读”两“听”,旨在让学生熟悉文本,以最质朴最直接的方式与诗歌的语言交融在一起,学生很容易就注意到《西洲曲》较之于《归园田居》等五言古体诗不同的音韵美――四句一换韵,和谐流畅而又有变化。

二.“理脉”读1.看注解,弄懂诗歌的意思。

不懂之处提出来。

2.概括抒情主人公的主要人物活动和情感,形成板书。

①紧扣“垂手明如玉”这一句,以“手”字为切入口,拎清全诗的内容结构。

具体问题为:“垂手”者谁?“垂手”之前,这双“手”曾经做过什么?之后呢?表达了主人公什么情感?②学生回答,教师边评述边板书。

(见后文)3.学生分男女生两组,每四句为一单位衔接朗读诗歌。

请两名同学注意倾听,听的要求为:①你发现诗歌在结构的上下衔接与勾连上有什么特色?②你觉得全诗应该以怎样的感情基调朗读?同学们读出了这种感情吗?反思:这是在初步感知的基础上的整体把握环节。

这一环节里的教学预设与生成值得深思。

基于对教材的认识和对学情的了解,我认为学生一定会质疑“垂手明如玉”一句,于是顺水推舟引导学生扣住“手”意象拎起全诗的内容和结构。

而且,分组衔接朗读的方式,既新鲜有趣,同时又加深了学生对诗歌顶真勾连一气贯注的结构特色的认识,让学生进一步体会到了诗歌的音韵美。

三.“悟情”读1.基于上一环节对诗歌感情基调的认识,启发学生悟读:诗歌主人公的感情一直是忧伤的吗?有没有变化?怎样的变化?①仍然围绕“手”,从主人公的行为领悟她微妙的心情变化:这双“手”曾经“折梅”,并精心打扮过自己,那时,她的心情是怎样的?“采莲”时呢?“垂手”时呢?托梦时呢?②学生结合具体诗句谈理解,教师组织学生评价并形成板书。

《西洲曲》学案一、教学目标:1.景物描写表明时序变化;2.多用叠字、接字、钩句、谐音双关等写法;3.托物寄情,意味悠长的情韵。

二、学情分析:学生的诗词积累比较少,加上又是理科学生,对于诗词的欣赏、感悟能力比较弱,需要多加以引导。

三、教学环节与活动:讲授法与讨论相结合四、《西洲曲》简介这首《西洲曲》,郭茂倩编的《乐府诗集》收入“杂曲歌辞”类,题为“古辞”。

《玉台新咏》作江淹诗,但宋本不载;明清人编的古诗选本,或作“晋辞”,或以为是梁武帝萧衍所作。

这个问题目前未成定论。

但从内容和风格看,它当是经文人润色改定的一首南朝民歌,十分精致流丽,广为后人传诵。

此诗以四句为一节,基本上也是四句一换韵,节与节之间用民歌惯用的“接字”法相勾联,读来音调和美,声情摇曳。

沈德潜在《古诗源》中说它“续续相生,连跗接萼,摇曳无穷,情味愈出”,确实道出了它在艺术上的特色。

的确,这首诗主要是写一个少女,刻画她思念情郎的炽热而微妙的心情。

然而,它既不是以少女自述的第一人称口吻来写,也不作诗人第三人称的客观描述,而是让这位少女的情郎用“忆”的方式来抒写,所以全诗都作男子诉说的口气。

这是全诗在艺术构思上的总体设计;若不这样理解,那将越理越乱,让人读来神秘恍惚,造成似懂非懂的印象。

五、朗诵西洲曲南北朝:佚名忆梅下西洲,折梅寄江北。

单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处?两桨桥头渡。

日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前,门中露翠钿。

开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。

低头弄莲子,莲子清如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。

忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。

楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲,垂手明如玉。

卷帘天自高,海水摇空绿。

海水梦悠悠,君愁我亦愁。

南风知我意,吹梦到西洲。

六、译文思念梅花很想去西洲,去折下梅花寄去长江北岸。

(她那)单薄的衣衫像杏子那样红,头发如小乌鸦那样黑。

西洲到底在哪里?摇着小船的两支桨就可到西洲桥头的渡口。

《西洲曲》教学设计及反思《西洲曲》一首曲子,是比较有代表性的传统民谣,其演唱过程中能表达出深厚的哀思情绪,这也是它被传唱的原因。

本文即将介绍一次《西洲曲》的教学设计与反思。

一、教学设计1. 教学目标1)学习目标:①了解《西洲曲》曲意。

②掌握《西洲曲》演唱特点。

2)情感任务:通过《西洲曲》的演唱刺激学生的情感,使学生以旅行人的视角表达思乡于孤独的情感。

2.教学重点努力传授《西洲曲》曲意、演唱特点及对配器的运用。

3.教学步骤①知识介绍:(5分钟)简要介绍《西洲曲》的背景介绍,以及它的曲意、演唱特点和对配器的运用。

②情感引发:(15分钟)播放《西洲曲》的音频,引发学生的情感,让学生更好的进入歌曲的氛围。

③演示讲解:(15分钟)对歌曲的曲意、演唱特点和对配器的运用进行讲解。

④实践操练:(25分钟)经过短暂训练后,练习《西洲曲》的完整唱腔,并运用配器的技巧演唱,使学生能把情感准确地投射到演唱中。

⑤自我感受:(10分钟)让学生在自我反思中,通过以对《西洲曲》的思考,真切地表达学生所思所想,让学生以旅行人的视角表达思乡于孤独的情感。

二、反思此次教学设计能够有效地帮助学生掌握《西洲曲》曲意、演唱特点和对配器的运用,使学生能够有较好的理解和把握歌曲的氛围,在演唱中能把情感准确表达出来。

但在课堂教学的过程中,有的学生由于情绪的问题,对老师的讲解没有积极的反馈;此外,有些学生在演唱时也由于把握不准确,声音不能准确的表达情感。

因此,在后期的教学当中,我将尽量保证歌曲的表达意境能够更好的被学生所理解,并能准确的表达情感,以达到预期教学目标。

西洲曲-人教版选修中国民俗文化教案一、教学目标1.了解西洲曲的历史、起源和演变;2.理解西洲曲在中国民间文化中的地位和作用;3.学习西洲曲的主要唱法和表演形式;4.学会演唱西洲曲。

二、教学重点1.理解西洲曲在中国民间文化中的地位和作用;2.学习西洲曲的主要唱法和表演形式。

三、教学内容及过程3.1 西洲曲概述西洲曲是一种闽南地区的民间曲艺形式,起源于福建沿海地区。

其形式多样,有独唱、合唱等不同的表演形式,通常伴有民间乐器的演奏,如梆子、打击乐器等。

3.2 西洲曲的历史和演变西洲曲起源于明朝,发源于福建泉州。

由于西洲曲富有地方特色,在福建乃至整个华南地区都有较为广泛的传播和流传。

3.3 西洲曲在中国民间文化中的地位和作用西洲曲在中国民间文化中占有着重要的地位。

它既反映了当时的社会生活和人们的情感,又是当地文化的重要表现形式。

3.4 西洲曲的唱法和表演形式西洲曲的唱法多样,主要有三种:一是平调,也就是常说的“说唱”;二是得调,是一种较为轻松的唱法,一般作为同时演奏的音乐的伴奏声;三是独调,是一种特殊的唱法,由高超的曲艺表演者演唱。

西洲曲的表演形式多样,通常伴有乐器演奏。

表演者要通过声音、身体语言和手势等多种手段来表达情感和意义。

3.5 西洲曲的演唱首先,教师可将一些典型的西洲曲进行演唱,让学生听取。

接着,教师对课堂上同学进行唱法训练,让学生掌握西洲曲的唱法和表演技巧。

最后,在掌握了基本的唱法和表演技巧后,教师可带领全班同学进行集体演唱,以锤炼集体的协作能力和西洲曲演唱技巧。

四、教学反思通过本次课程,学生们对中国民间文化的重要传承形式——西洲曲的掌握和了解更加深入。

在课堂上,学生们通过师生互动,积极参与,提高了逻辑思维和表达能力,同时也提高了他们对民间文化这一重要的文化传承的认识。

《西洲曲》教案教学目标知识目标:1、了解乐府及《西洲曲》的有关知识2、把握诗歌接字、顶真、谐音双关等艺术手法3、托物寄情,巧借景物吐真情能力目标:1、训练学生诵读的能力2、培养学生从景物、动作、写法等角度鉴赏诗歌的能力德育目标:学习此诗,感悟美好真挚的爱情,培养学生健康高尚的审美情操教学重难点教学重点:1、找出表明时序变化的景物2、接字、顶真、谐音双关等写法的运用教学难点:景物与动作相结合来表达女子的苦苦思念之情及微妙的心理变化。

教学方法:1、诵读感悟法:通过反复诵读,逐步加深对诗意的理解,感觉其音乐美。

2、探究赏析法:从景物与动作两方面去赏析诗句,感觉其情感美。

教具准备:多媒体课时安排:一课时教学过程:一、导语设计情景导入:有一种情感,它是一颗心与另一颗心的碰撞,是闪闪发光的钻石。

它既如蜂蜜般甜,让人魂牵梦绕;又如黄连般苦,让人痛苦万分。

那么它到底是什么情感呢?——爱情。

是啊,爱情是人生中一个永恒的话题,古往今来,不知多少文人墨客极尽才情地歌颂它的美好。

有牛郎织女“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”;唐明皇与杨贵妃“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”。

还有我们初中学过的《诗经》第一首诗歌《关雎》就是一首爱情诗。

那么,今天我们来学习另外一首爱情诗——《西洲曲》二、文体与诗题简介1、乐府:本是音乐官署名,主要采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。

后人就把它所采集、创作的乐歌称为乐府诗,简称乐府。

魏晋及以后诗人采用乐府旧题,模仿其体制而创作的作品也称为乐府或拟乐府。

2、《西洲曲》就是一首南朝民歌,西洲曲,乐府曲调名,选自《乐府诗集·杂曲歌辞》。

此诗是南朝乐府民歌中最长的抒情诗篇,历来被视为其代表作。

陈祚明谓之“言情之绝唱”,它标志着南朝乐府民歌在艺术发展上的最高成就。

三、整体感知诗歌1、诵读诗歌⑴放录音,注意听准字音,把握节奏,找出韵脚。

明确:①每四句一换韵②蝉联接字,顶真勾连⑵学生伴乐齐读,再次感受其音乐美。

《西洲曲》说课稿各位老师、同学:大家好!今天我说课的题目是《西洲曲》。

《西洲曲》是人教版高中语文读本第一册《一朵午荷》中所选录的一首乐府民歌。

它是南朝乐府民歌中最长的抒情诗篇,历来被视为南朝乐府中的代表之作。

文中采用叠字、顶针、双关隐语等多种修辞手法描写了一位女子对爱人的苦苦思念,并借用莲、梅、海水等多种意象吐露真情。

音韵和谐优美,情景交融,感人至深。

因此,根据课文内容和《全日制义务教育语文课程实验标准》的要求,我确立了本文的重难点:一:双关、隐语,叠字等修辞手法的运用及产生的效果;二:理解文中意象及其所蕴含的感情;三:体会主人公深切的思念之情为了突出重难点,并在“以教师为主导,学生为主体”的教学思想的指导下,我将采取讲授法、情境教学法、诵读法、提问法等多种教学方法进行教学,以达到使学生领会其音韵美,感受主人公深厚的感情和学会运用修辞手法的教学目标。

比如进行示范朗读,让学生在感受音韵美的同时,将学生带入学习状态。

又比如,在讲采莲部分时,用优美的语言文字描述画面,让学生有身临其境之感。

在教学过程当中,首先,我将以朱自清先生的《荷塘月色》中引用的《西洲曲》的句子进行导入,顺利导出课文。

接着由我进行示范朗读,让学生先整体感知并正字音因为采莲部分是文章的精华所在,因此我将从中间讲起,并不是从头讲到尾,有所创新,引发学生学习兴趣。

在讲解课文过程中,我将用文学语言描绘画面,创设情境,引导学生进行想象,品味诗的优美意境。

再由中间过渡到前后进行讲解,使全文融会贯通。

最后,因为文章的部分词语理解存在争议,我将简单地进行介绍,允许存在不同意见,引导学生进行发散思维。

我的说课到此结束,下面开始上课。

《西洲曲》教学设计教学目标:1、了解民歌的内容及艺术特点。

2、分析《西洲曲》的艺术手法及女子复杂的心绪。

3、学习创作南朝民歌。

教学重点:分析《西洲曲》的艺术手法及女子复杂的心绪。

教学难点:学习创作南朝民歌。

学情分析:在初中和高中必修教材中,学习过《木兰诗》和《孔雀东南飞》,学生在此基础上学习《西洲曲》是对以往学习经验的提升,也丰富民歌学习的体验。

教学方法:诵读法、比较法、合作探究法教学过程:环节一:导入课前播放《采莲》,“江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶南。

”提问1:“江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶南”,这几句歌词出自汉朝的乐府民歌《江南可采莲》,我们还学过哪些民歌?提问2:在上课之前,老师给各个小组布置了任务,以小组为单位从内容、艺术手法、语言特点、历史影响四个维度来探究《击壤歌》、《上邪》、《长干曲》、《菩萨蛮》、《凤阳花鼓》这五首民歌的价值,现在我们来汇报一下探究成果。

小结民歌的艺术特点:内容反应爱情、生产生活、地方风俗、对当时统治者的批判。

语言通俗易懂,押韵,对后代的创作有影响。

运用想象,赋比兴,重章叠唱等手法。

但既然是歌就能唱,或者有很强的韵律节奏,而且民歌流传的方式主要是口头传唱,今天来学习一首南朝民歌,被称为“言情之绝唱”的《西洲曲》(板书:西洲曲),通过这首南朝民歌,我们来探究民歌能够口头传唱,在语音上有什么特点?环节二:探究民歌能够口头传唱,在语音上的特点学生自由朗读问题1:这首南朝民歌在语音上有什么样的特点?明确:押韵。

每四句一换韵,每四句中的一、二、四句都押韵,读起来很顺畅,但有不像诗歌那样一韵到底,中间还换韵。

顶针。

(板书:顶针),“风吹乌桕树,树下即门前”中的“树”运用到了顶针手法,顶针手法能把上下两句连接起来,这样能使诗歌衔接紧密、读起来流畅、自然。

问题2:“树”字运用了顶针手法,但我们发现“树下即门前”的“门前”和“门中露出翠钿”中的“门中”,两处的“门”字也很像顶针手法,但这是顶针手法吗?明确:不是这种用相同或相似的字或词把前后两句衔接起来的方法叫做钩句法,如果用顶针的手法使前后句衔接起来,就叫做顶针钩句。

《西洲曲》教案教学目标知识目标:1、了解乐府及《西洲曲》的有关知识2、把握诗歌接字、顶真、谐音双关等艺术手法3、托物寄情,巧借景物吐真情能力目标:1、训练学生诵读的能力2、培养学生从景物、动作、写法等角度鉴赏诗歌的能力德育目标:学习此诗,感悟美好真挚的爱情,培养学生健康高尚的审美情操教学重难点教学重点:1、找出表明时序变化的景物2、接字、顶真、谐音双关等写法的运用教学难点:景物与动作相结合来表达女子的苦苦思念之情及微妙的心理变化。

教学方法:1、诵读感悟法:通过反复诵读,逐步加深对诗意的理解,感觉其音乐美。

2、探究赏析法:从景物与动作两方面去赏析诗句,感觉其情感美。

教具准备:多媒体课时安排:一课时教学过程:一、导语设计情景导入:有一种情感,它是一颗心与另一颗心的碰撞,是闪闪发光的钻石。

它既如蜂蜜般甜,让人魂牵梦绕;又如黄连般苦,让人痛苦万分。

那么它到底是什么情感呢?——爱情。

是啊,爱情是人生中一个永恒的话题,古往今来,不知多少文人墨客极尽才情地歌颂它的美好。

有牛郎织女“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”;唐明皇与杨贵妃“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”。

还有我们初中学过的《诗经》第一首诗歌《关雎》就是一首爱情诗。

那么,今天我们来学习另外一首爱情诗——《西洲曲》二、文体与诗题简介1、乐府:本是音乐官署名,主要采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。

后人就把它所采集、创作的乐歌称为乐府诗,简称乐府。

魏晋及以后诗人采用乐府旧题,模仿其体制而创作的作品也称为乐府或拟乐府。

2、《西洲曲》就是一首南朝民歌,西洲曲,乐府曲调名,选自《乐府诗集·杂曲歌辞》。

此诗是南朝乐府民歌中最长的抒情诗篇,历来被视为其代表作。

陈祚明谓之“言情之绝唱”,它标志着南朝乐府民歌在艺术发展上的最高成就。

三、整体感知诗歌1、诵读诗歌⑴放录音,注意听准字音,把握节奏,找出韵脚。

明确:①每四句一换韵②蝉联接字,顶真勾连⑵学生伴乐齐读,再次感受其音乐美。

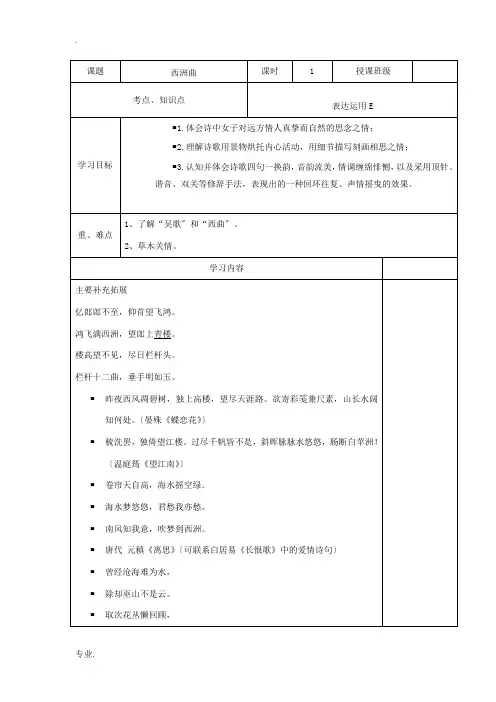

《西洲曲》导学案

一、学习目标

1、了解民歌的基本特征

2、掌握《西洲曲》的顶真、双关、比兴等手法

3、课外阅读南朝与北朝民歌比较其异同。

二、课外链接

1、理丝入残机,何怪不成匹。

《子夜歌》

2、雾露隐芙蓉,见莲不分明。

《子夜歌》

3、郎见欲采我,我心欲怀莲。

《子夜四时歌·夏歌》

4、必得莲子时,流离经辛苦。

《读曲歌》

5、春蚕不应老,昼夜长怀丝。

《作蚕丝》

三、课堂练笔

四季过后,男子依然没有音信,女子再次来到了荷塘,会有怎样的心绪呢?

请以女子的口吻,创作一首南朝民歌。

要求:1、写四句五言句。

2、运用双关、顶真的表现手法。

四、课后作业

1、阅读南朝民歌《子夜歌》

2、推荐阅读:曹旭《古诗十九首与乐府诗》(上海古籍出版社),比较南朝民歌与北朝民歌的异同。

教案首页“蒙太奇”的艺术手法,通过镜头的剪接、组合,可以有较长时间的跨越、衔接而产生连贯的效果。

但省略的时间亦必须有结果体现出来,连贯只是效果的连贯,决不可一个连续的动作跨越很长时间。

因此,如果说《西洲曲》写的是“四季相思”,即在现代艺术也是颇难理解的,更何况它是千余年前的作品呢?不过最后一句说南风知我意,吹梦到西洲我想也可以理解为本诗描写的是一个人的梦境,这样诗中四季更迭的纷乱意象就不难理解了。

6.朗读课文忆梅下西洲,折梅寄江北。

单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处?西桨桥头渡。

日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前,门中露翠钿。

开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。

低头弄莲子,莲子清如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。

忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。

楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲,垂手明如玉。

卷帘天自高,海水摇空绿。

海水梦悠悠,君愁我亦愁。

南风知我意,吹梦到西洲。

7.翻译课文思念梅花很想去西洲,折下梅花寄送去长江北岸。

(她那)单薄的衣衫像杏子那样红,头发如小乌鸦那样黑。

西洲到底在哪里?摇着小船的两支桨就可到西洲桥头的渡口。

天色晚了伯劳鸟飞走了,风吹拂着乌桕树。

树下就是她的家,门里露出戴着翠绿钗钿的她。

她打开家门没有看到心上人,就出门采摘红莲去了。

在秋天的南塘采摘莲子,莲花长得高过人头。

低下头拨弄水中的莲子,莲子就像湖水一样清。

把莲子藏在袖子里,莲子熟得红透了。

思念郎君郎君却还没来,(只能)抬头看着天上的飞鸟。

西洲的天上飞满了鸟儿,走上青色的楼台遥望郎君。

楼台太高看不到郎君,整天依靠在栏杆边上。

栏杆有十二个弯曲,(女孩)垂下的双手像玉一样明润。

卷起帘子天显得更高,海水荡漾空显出一片深绿。

海水像梦一般地悠悠然,你忧愁我也忧愁。

南风知道我的情意,把梦吹拂到西洲(与她相聚)。

8.讲解课文忆梅下西洲,折梅寄江北”,并非写梅落西洲、女子折梅。

“下”者,到也。

温庭筠《西洲曲》谓:“悠悠复悠悠,昨日下西洲。