本科生宏观经济学(南京大学经济学系_梁东黎)

- 格式:pdf

- 大小:10.70 MB

- 文档页数:96

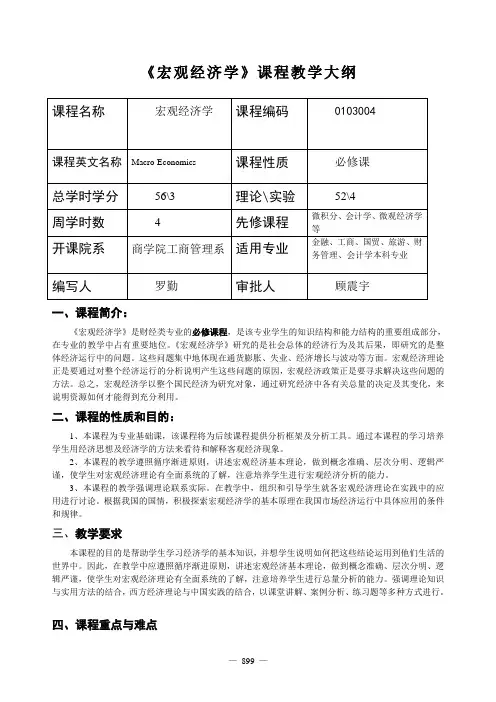

《宏观经济学》课程教学大纲一、课程简介:《宏观经济学》是财经类专业的必修课程,是该专业学生的知识结构和能力结构的重要组成部分,在专业的教学中占有重要地位。

《宏观经济学》研究的是社会总体的经济行为及其后果,即研究的是整体经济运行中的问题。

这些问题集中地体现在通货膨胀、失业、经济增长与波动等方面。

宏观经济理论正是要通过对整个经济运行的分析说明产生这些问题的原因,宏观经济政策正是要寻求解决这些问题的方法。

总之,宏观经济学以整个国民经济为研究对象,通过研究经济中各有关总量的决定及其变化,来说明资源如何才能得到充分利用。

二、课程的性质和目的:1、本课程为专业基础课,该课程将为后续课程提供分析框架及分析工具。

通过本课程的学习培养学生用经济思想及经济学的方法来看待和解释客观经济现象。

2、本课程的教学遵照循序渐进原则,讲述宏观经济基本理论,做到概念准确、层次分明、逻辑严谨,使学生对宏观经济理论有全面系统的了解,注意培养学生进行宏观经济分析的能力。

3、本课程的教学强调理论联系实际。

在教学中,组织和引导学生就各宏观经济理论在实践中的应用进行讨论。

根据我国的国情,积极探索宏观经济学的基本原理在我国市场经济运行中具体应用的条件和规律。

三、教学要求本课程的目的是帮助学生学习经济学的基本知识,并想学生说明如何把这些结论运用到他们生活的世界中。

因此,在教学中应遵照循序渐进原则,讲述宏观经济基本理论,做到概念准确、层次分明、逻辑严谨,使学生对宏观经济理论有全面系统的了解,注意培养学生进行总量分析的能力。

强调理论知识与实用方法的结合,西方经济理论与中国实践的结合,以课堂讲解、案例分析、练习题等多种方式进行。

四、课程重点与难点西方国民收入核算、简单国民收入决定理论、产品市场和货币市场的一般均衡、宏观经济政策分析、总需求-总供给模型、失业与通货膨胀、经济增长和经济周期理论等章节。

五、选用教材及参考书目教材:高鸿业主编:《西方经济学》(宏观经济部分),中国人民大学出版社,2003年版。

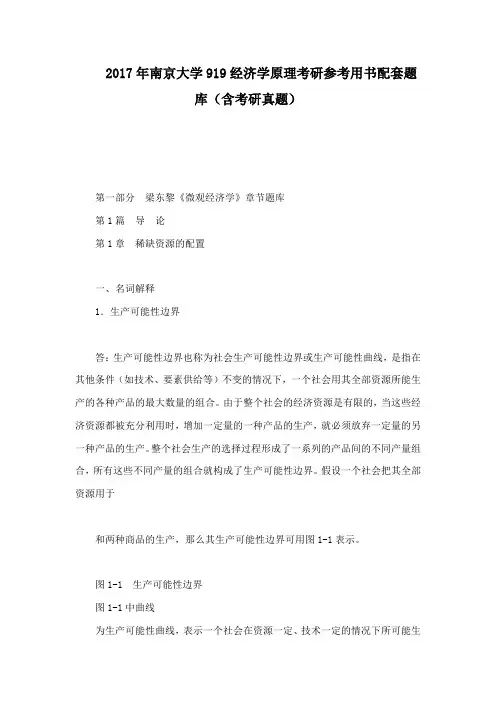

2017年南京大学919经济学原理考研参考用书配套题库(含考研真题)第一部分梁东黎《微观经济学》章节题库第1篇导论第1章稀缺资源的配置一、名词解释1.生产可能性边界答:生产可能性边界也称为社会生产可能性边界或生产可能性曲线,是指在其他条件(如技术、要素供给等)不变的情况下,一个社会用其全部资源所能生产的各种产品的最大数量的组合。

由于整个社会的经济资源是有限的,当这些经济资源都被充分利用时,增加一定量的一种产品的生产,就必须放弃一定量的另一种产品的生产。

整个社会生产的选择过程形成了一系列的产品间的不同产量组合,所有这些不同产量的组合就构成了生产可能性边界。

假设一个社会把其全部资源用于和两种商品的生产,那么其生产可能性边界可用图1-1表示。

图1-1 生产可能性边界图1-1中曲线为生产可能性曲线,表示一个社会在资源一定、技术一定的情况下所可能生产的商品和商品的各种不同产量的组合。

位于曲线右边的点是不能实现的,因为没有足够的资源;位于曲线左边的点可以实现,但没有利用或没有有效利用全部可供利用的资源;而位于曲线上的点则表示全部资源都得到了利用而又可以接受的组合。

生产可能性曲线向下倾斜是因为当全部资源都被利用时,要获得更多一些的一种产品,就必须以牺牲其他的产品的生产为代价。

一条生产可能性曲线说明:边界以外无法达到的组合意味着资源的有限性;边界线上各种组合的存在意味着选择的必要;边界向下倾斜意味着机会成本。

2.资源配置答:资源配置是指一定量的生产资源按某种规则分配到不同产品的生产中以满足不同的需要。

生产资源是能够满足人们需要的某种要素,每种资源都有多种可供选择的用途,相对于人类无限增长的欲望来说,生产资源是稀缺的。

经济资源的稀缺性使得资源配置成了任何经济制度首先要解决的基本问题,使有限的资源给人们带来最大的效用满足;经济资源必须用于生产消费者最需要的产品,必须分配给生产能力最强的部门使用,而避免积压、浪费和低效率使用。

《宏观经济学》课程教学融入思政探索与实践作者:李迎旭靳炜伟来源:《现代商贸工业》2021年第17期摘要:宏观经济学是西方经济理论体系的重要组成部分,其理论和方法需要在批判的基础上学习和借鉴;在当前国际政治经济形势复杂以及我国经济管理人才培养需要的背景下,宏观经济学课程教学融入思政紧迫性不断增强。

本文对《宏观经济学》课程教学过程思政元素挖掘进行了探讨,以审计学专业的思政融入教学实施为例,结合审计学专业特性,初步践行《宏观经济学》课程思政的实施效果和经验总结,力求使本课程对学生经济素养和德育素养的培育起到重要的引领作用。

关键词:《宏观经济学》;思政元素;审计学中图分类号:G4 文献标识码:A doi:10.19311/ki.1672-3198.2021.17.0752020年8月,习近平总书记在《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》一文中指出,思政课要做思想政治教育的显性课程。

同时,要挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思政教育资源,实现全员全程全方位育人。

既要有惊涛拍岸的声势,也要有润物无声的效果。

宏观经济学是经济类专业学生本科、考研进修乃至管理类专业的必修课程。

用好课堂教学这个主渠道,挖掘课程中思政元素并与专业知识形成协同效应,让学生深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想在宏观经济学中的引领和创新作用,培养其坚定的理想信念、正确的价值取向和承担相应的社会责任,是该门课程亟需提升和改进的重要内容。

1 《宏观经济学》课程教学融入思政必要性首先,理论存在争议和意识形态问题,开展思政教育紧迫性强。

宏观经济学是经济类专业学生考研进修乃至管理类专业的必修课程。

其理论体系并不完全符合科学的要求,很多理论尚存在分歧、争论和质疑;同时宏观经济学不可避免的存在资本主义意识形态,该理论本身是西方社会上层建筑的一部分。

思政教育融入课堂可在学生中广泛树立正确的世界观、学习观、价值观。

其次,形势复杂思潮涌动,课程教学需承担立德树人根本任务。

课程编号:051013 课程名称:《微观经济学》课程类别:学科基础课先修课程:微积分课程简介:本课程讲授微观经济学基本原理,包括供求理论、消费者行为理论、生产理论、成本理论、厂商理论生产与分配理论,市场结构和政府对校正“市场失败”的作用。

教材名称:《微观经济学》教材主编:费剑平出版社:首都经贸主要参考书目:经济学原理——微观经济学(上册)(第6版)[美]凯斯/菲尔/ 高级微观经济学(张军主编)课程编号:051014 课程名称:《宏观经济学》课程类别:学科基础课课程简介:经济活动的衡量、国民收入的决定、就业与委托人、宏观财政政策与宏观货币政策、经济增长、宏观经济学流派及论战。

教材名称:宏观经济学教材主编:梁东黎出版日期:2003-05-01 出版社:南京大学主要参考书目:高级宏观经济学上海财大大卫·罗默2002-10-01 / 高级宏观经济学(影印本)上海财大David Romer课程编号:051021 课程名称:《管理信息系统》课程类别:学科基础课课程简介:本课程讲授管理信息系统学科及专业概论:MIS专业的发展史及其特点,培养目标及专业方向、知识及能力结构;MIS原理初步:MIS的概论、结构开发方法论等;MIS开发初步:主要是系统规划和分析;国家信息化形势及任务。

教材名称:管理信息系统(第三版)教材主编:薛华成出版社:清华大学主要参考书目:管理信息系统(附光盘1片)(第二版)高教黄梯云主编高教司组编管理信息系统—网络化企业的组织与技术(第六版影印版)高教Kenneth udon课程编号:051015 课程名称:《管理学》课程类别:学科基础课课程简介:介绍管理学特别是企业管理的基本概念、基本知识,介绍基本的现代管理理念、方法和手段,为广大同学继续学习管理类课程及解决现实管理问题服务。

教材名称:《管理学原理》教材主编:周建临出版社:上海财大主要参考书目:管理学原理南京大学(陈传明邹宜民)2003-03-01 / 管理学原理高教刘松柏主编课程编号:051016 课程名称:《财政学》课程类别:学科基础课先修课程:微观经济学课程简介:财政学是一门应用经济学,即公共部门或政府部门经济学研究政府部门如何履行职能和高效率提供公共产品和公共服务的行为。

作者: 梁东黎

作者机构: 南京大学经济学院,南京210093

出版物刊名: 探索与争鸣

页码: 56-62页

年卷期: 2014年 第5期

主题词: 资金流量表;初次分配型式;再分配型式;分配组合型式;发展方式

摘要:收入分配型式包括初次分配型式、再分配型式和分配组合型式。

初次分配型式是指政府部门通过企业部门的生产税净额补偿提供公共服务的耗费,再分配型式是指各部门收入净转移的一个组合,分配组合型式是指初次分配型式和再分配型式的一个组合。

2000~2011年,我国的收入分配型式表现为政府部门资金剩余初次分配型式、企业部门收入流向政府部门的再分配型式,以及政府部门两环节财力集中的分配组合型式;而且,这种收入分配型式趋于强化。

这种情况不利于提高经济效率,不利于转变发展(增长)方式和转变政府职能。

Study on Macro-inconsistency of China's Industrial Capacity Utilization in Different Economic Types:On a Capital-output Ratio Perspective 作者: 梁东黎

作者机构: 南京大学经济学院,江苏南京210093

出版物刊名: 南京工业大学学报:社会科学版

页码: 90-97页

年卷期: 2013年 第1期

主题词: 经济类型 产能利用 资本产出比 工业经济

摘要:资本产出比小,说明在既定的技术水平条件下,销售量较大,即产能利用程度较高;资本产出比大,说明在既定的技术水平条件下,销售量较少,即产能利用程度较低。

资本产出

比既表现出整体逆周期的宏观特征,又表现出整体内部各种经济类型的表现大相径庭的结构特征。

各种经济类型产能利用程度由高到低的排序是:外商港澳台商投资企业、股份制经济、个

体企业、集体企业、国有企业。

政府对国有企业和集体企业的“施爱”政策,对提高产品销

售、提高产能利用程度产生了严重的负面影响。

由此看来,通过国有企业投资实现的政府扩张

性财政政策需要进行一定的调整。

转轨时期我国若干部门劳动报酬变化趋势研究梁东黎(南京大学商学院经济学系,210093;ldl@)论文提要:转轨时期我国若干部门劳动报酬(工资占产值的比例)的变化趋势呈现明显的差异:一些部门逐渐提高,一些部门逐渐下降。

其原因不在于劳动对生产的贡献发生变化,而在于存在两个方面的“过程不公正”情况,一是“过程不公正”情况在部门之间存在明显的差异,二是“过程不公正”情况发生在部门之间的交易中。

这种情况使收入分配作为发展生产力的“动力机构”本应该发挥的作用受到了极大干扰。

关键词:转轨部门劳动报酬过程不公正一、问题的提出本文的研究属于收入分配这个大范畴。

根据马克思主义政治经济学的观点,分配关系是生产关系的结果。

从这个方面看,分配关系处于被动、消极的地位。

但是,从生产关系包括其中的分配关系对生产的适应或激励方面看,分配关系被认为是生产的“动力机构”,从而会对生产力的发展起十分能动的作用。

笔者认为,这是分配关系最值得研究的理由。

对收入分配的研究,一般在两个方面展开①:一是功能收入分配问题,即同一生产过程中不同要素收入的分配关系;二是规模收入分配问题,即不同生产过程中同类生产要素收入的数量差距。

对规模收入分配的研究,至少在我国,绝大部分集中在城乡居民收入差距方面。

至于部门之间的收入差距,则研究较少。

对于研究上的这种忽略,笔者实在不能理解,因为部门问题或经济结构问题(包括部门之间的收入分配)在我国经济运行过程中经常表现为各种矛盾的焦点、从而经常迫使政府当局不得不进行“结构调整”。

在计划经济时期,制定产品价格一个重要的考虑是产品价格的制定必须服从于国家经济发展战略的要求。

我国实际上实行的是以“重轻农”为序的发展战略。

产品价格、劳动者报酬的制定都必须服从于这一发展战略。

这种情况使我国的产品价格和劳动者报酬的制定具有一种鲜明的结构特征,具体包括地区结构特征和部门结构特征:符合国家发展战略的地区和部门的产品价格和劳动者报酬较高,不符合的则较低。

谜一般的总需求----总需求决定的二元性与短边规则南京大学经济学系梁东黎一、问题的提出98年以来,面对总需求一定程度的萎缩、物价下跌,政府采取了扩张性的财政政策和货币政策试图刺激总需求。

但是,正如大家所看到的,效果似乎并不十分显著。

这引起了许多讨论。

其实,几年前就已经有学者指出,我国的宏观经济政策已经逐步失去“立杆见影”的效果。

我国宏观经济经历了相当大的变化,我们应该在理论上把握这种变化。

宏观经济政策为什么对总需求“推而不动”?我们应该在理论上给出解释。

二、本文的基本观点笔者希望通过本文构建能够更好理解总需求的一个理论框架。

本文的工作主要基于以下考虑:第一,总需求的基础是全体购买者的购买行为。

宏观经济政策只有影响了总购买行为才能影响总需求。

因此,宏观经济政策及其传导机制只能是次一级的问题。

这就要求在研究总需求以及总需求扩张问题时,只能从总购买行为的研究入手,而不能直接从宏观经济政策及其传导机制切入。

第二,总需求的变化通常会引起宏观经济的变化,不是价格变,就是产出变,这是大家都看到的。

但是,总需求的变化和总需求的变化对宏观经济的影响确实是两个问题,可以分别加以考察,以期获得清晰的概念。

第三,以往的理论都以建立一个一元化的总需求决定模型为己任。

当然,这并不妨碍在需要时把模型以外的因素“非正式”地引入模型,以加强模型的力量。

这种做法的效果且不去说它。

如果一个相当成熟的总需求决定的一元化模型由于勉为其难而不得不经常需要借助模型之外的力量加强自身,那么,这是否在提示:现实中总需求的决定本来就不是一元的、而具有二元性?笔者认为总需求的决定具有二元性:总需求一方面决定于总的购买意愿,一方面决定于交易手段的可得性。

可以说,前者表现了总需求的必要性,后者表现了总需求的可能性。

如果总的购买意愿和交易手段的可得性总是完全一致,那么,就没有区别的必要。

恰好相反,二者有可能不一致。

不外乎有两种情况:(1)由于交易手段可得性的限制,总的购买意愿不能完全实现。