祖国统一与外交成就

- 格式:ppt

- 大小:3.30 MB

- 文档页数:16

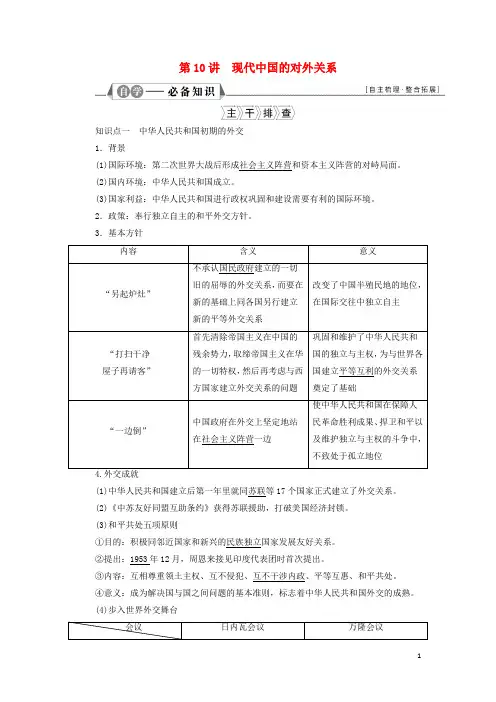

第10讲现代中国的对外关系知识点一中华人民共和国初期的外交1.背景(1)国际环境:第二次世界大战后形成社会主义阵营和资本主义阵营的对峙局面。

(2)国内环境:中华人民共和国成立。

(3)国家利益:中华人民共和国进行政权巩固和建设需要有利的国际环境。

2.政策:奉行独立自主的和平外交方针。

3.基本方针内容含义意义“另起炉灶”不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,而要在新的基础上同各国另行建立新的平等外交关系改变了中国半殖民地的地位,在国际交往中独立自主“打扫干净屋子再请客”首先清除帝国主义在中国的残余势力,取缔帝国主义在华的一切特权,然后再考虑与西方国家建立外交关系的问题巩固和维护了中华人民共和国的独立与主权,为与世界各国建立平等互利的外交关系奠定了基础“一边倒”中国政府在外交上坚定地站在社会主义阵营一边使中华人民共和国在保障人民革命胜利成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中,不致处于孤立地位(1)中华人民共和国建立后第一年里就同苏联等17个国家正式建立了外交关系。

(2)《中苏友好同盟互助条约》获得苏联援助,打破美国经济封锁。

(3)和平共处五项原则①目的:积极同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系。

②提出:1953年12月,周恩来接见印度代表团时首次提出。

③内容:互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处。

④意义:成为解决国与国之间问题的基本准则,标志着中华人民共和国外交的成熟。

(4)步入世界外交舞台会议日内瓦会议万隆会议知识点二外交僵局的突破1.恢复在联合国的合法席位(1)背景①在美国阻挠下,联合国合法席位一直被台湾非法占据。

②20世纪70年代,中国的国际地位日益提高。

③广大发展中国家要求恢复中国在联合国的合法席位。

(2)经过:1971年,第26届联大恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。

(3)意义:是中国外交的重大胜利,中国在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

2.中美关系正常化(1)背景①20世纪70年代初,世界局势发生重大变化。

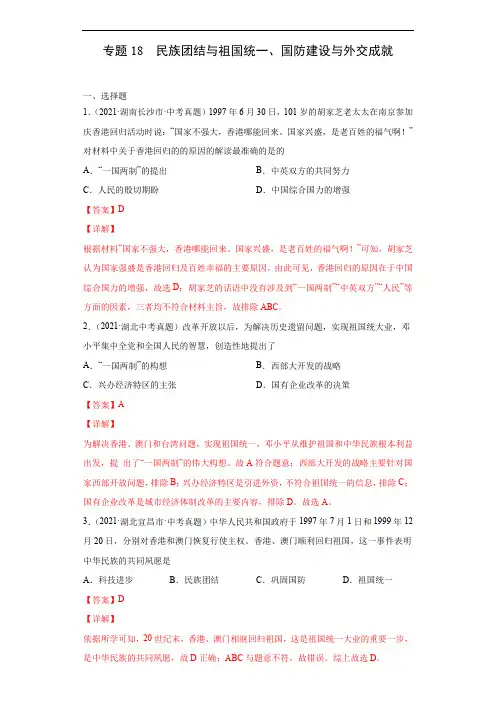

专题18 民族团结与祖国统一、国防建设与外交成就一、选择题1.(2021·湖南长沙市·中考真题)1997年6月30日,101岁的胡家芝老太太在南京参加庆香港回归活动时说:“国家不强大,香港哪能回来。

国家兴盛,是老百姓的福气啊!”对材料中关于香港回归的的原因的解读最准确的是的A.“一国两制”的提出B.中英双方的共同努力C.人民的殷切期盼D.中国综合国力的增强【答案】D【详解】根据材料“国家不强大,香港哪能回来。

国家兴盛,是老百姓的福气啊!”可知,胡家芝认为国家强盛是香港回归及百姓幸福的主要原因,由此可见,香港回归的原因在于中国综合国力的增强,故选D;胡家芝的话语中没有涉及到“一国两制”“中英双方”“人民”等方面的因素,三者均不符合材料主旨,故排除ABC。

2.(2021·湖北中考真题)改革开放以后,为解决历史遗留问题,实现祖国统大业,邓小平集中全党和全国人民的智慧,创造性地提出了A.“一国两制”的构想B.西部大开发的战略C.兴办经济特区的主张D.国有企业改革的决策【答案】A【详解】为解决香港、澳门和台湾问题,实现祖国统一,邓小平从维护祖国和中华民族根本利益出发,提出了“一国两制”的伟大构想。

故A符合题意;西部大开发的战略主要针对国家西部开放问题,排除B;兴办经济特区是引进外资,不符合祖国统一的信息,排除C;国有企业改革是城市经济体制改革的主要内容,排除D。

故选A。

3.(2021·湖北宜昌市·中考真题)中华人民共和国政府于1997年7月1日和1999年12月20日,分别对香港和澳门恢复行使主权。

香港、澳门顺利回归祖国,这一事件表明中华民族的共同夙愿是A.科技进步B.民族团结C.巩固国防D.祖国统一【答案】D【详解】依据所学可知,20世纪末,香港、澳门相继回归祖国,这是祖国统一大业的重要一步,是中华民族的共同夙愿,故D正确;ABC与题意不符,故错误。

综上故选D。

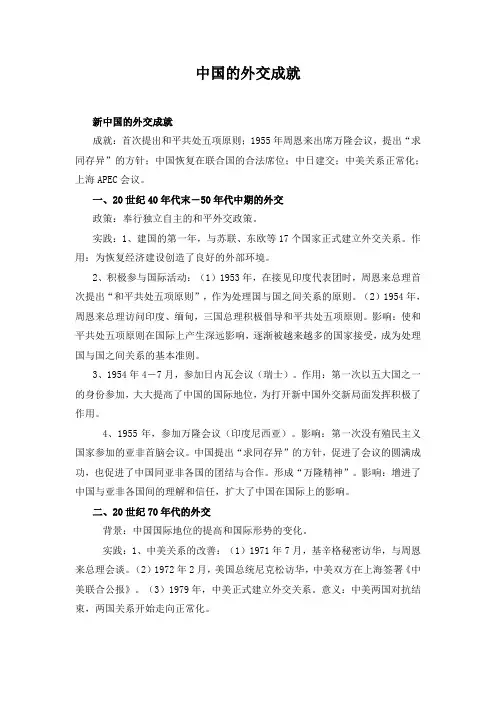

中国的外交成就新中国的外交成就成就:首次提出和平共处五项原则;1955年周恩来出席万隆会议,提出“求同存异”的方针;中国恢复在联合国的合法席位;中日建交;中美关系正常化;上海APEC会议。

一、20世纪40年代末-50年代中期的外交政策:奉行独立自主的和平外交政策。

实践:1、建国的第一年,与苏联、东欧等17个国家正式建立外交关系。

作用:为恢复经济建设创造了良好的外部环境。

2、积极参与国际活动:(1)1953年,在接见印度代表团时,周恩来总理首次提出“和平共处五项原则”,作为处理国与国之间关系的原则。

(2)1954年,周恩来总理访问印度、缅甸,三国总理积极倡导和平共处五项原则。

影响:使和平共处五项原则在国际上产生深远影响,逐渐被越来越多的国家接受,成为处理国与国之间关系的基本准则。

3、1954年4-7月,参加日内瓦会议(瑞士)。

作用:第一次以五大国之一的身份参加,大大提高了中国的国际地位,为打开新中国外交新局面发挥积极了作用。

4、1955年,参加万隆会议(印度尼西亚)。

影响:第一次没有殖民主义国家参加的亚非首脑会议。

中国提出“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功,也促进了中国同亚非各国的团结与合作。

形成“万隆精神”。

影响:增进了中国与亚非各国间的理解和信任,扩大了中国在国际上的影响。

二、20世纪70年代的外交背景:中国国际地位的提高和国际形势的变化。

实践:1、中美关系的改善:(1)1971年7月,基辛格秘密访华,与周恩来总理会谈。

(2)1972年2月,美国总统尼克松访华,中美双方在上海签署《中美联合公报》。

(3)1979年,中美正式建立外交关系。

意义:中美两国对抗结束,两国关系开始走向正常化。

2、中日邦交正常化:1972年日本首相田中角荣访华。

,两国正式建立外交关系。

3、与许多国家建立外交关系,出现了与中国建交的热潮。

4、1971年10月25日,参加第26届联合国大会。

恢复了中华人民共和国在联合国的合法权利,恢复了中国安理会常任理事国的席位。

2019年中考真题历史分项汇编专题18 民族团结与祖国统一、国防建设与外交成就考点77 民族大团结暂无考点78 香港和澳门的回归、海峡两岸的交往1.(2019年湖南怀化)1987年,中国与葡萄牙在北京签署关于澳门问题的联合声明,宣布中国将对澳门恢复行使主权。

今年是澳门回归A.5周年B.10周年C.15周年D.20周年【答案】D【解析】结合所学知识可知,1987年,中国与葡萄牙在北京签署关于澳门问题的联合声明,宣布中国将对澳门恢复行使主权。

1999年12月20日,澳门回归祖国。

今年是2019年,是澳门回归20周年,故D符合题意,ABC不符合题意。

故选D。

2.(2019年湖北黄石)2019年是澳门回归祖国二十周年,澳门回归主要得益于A.城市经济体制改革的推进B.经济特区的设立C.家庭联产承包责任制的实行D.“一国两制”的实施【答案】D【解析】依据所学知识可知,1999年12月20日,在“一国两制”方针政策的指导下,澳门回归祖国,并持续稳定繁荣发展,这充分证明了“一国两制”方针政策的正确性,D项符合题意;ABC三项不符合题意。

故选D。

3.(2019年山东滨州)与下侧两幅图片相关的历史事件是中国政府解决历史遗留问题的成功范例。

它践行了A .人民代表大会制度B .民族区域自治制度C .和平共处五项原则D .“一国两制”构想 【答案】D【解析】依据所学可知,题干图是香港和澳门的区旗,结合所学可知,为了完成祖国统一大业,1984年,邓小平正式提出用“一国两制”解决香港和澳门问题。

在祖国统一的前提下,国家的大陆坚持社会主义制度,同时在台湾、香港、澳门保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变,在“一国两制”方针的指引下,1997年香港回归,1999年澳门回归,所以D 项符合题意;而人民代表大会制度、民族区域自治制度、和平共处五项原则与题干无关,因此ABC 三项均不符合题意,排除。

故选D 。

4.(2019年黑龙江齐齐哈尔)20世纪中国大地上消除了最后一块殖民地残痕。

第十专题、现代中国的政治建设、经济建设、祖国统一和外交成就一、现在中国的政治建设1、一个理念依法治国,实现国家的政治现代化2、两个重要机构和两部纲领性文件中国人民政治协商会议和全国人民代表大会;《中国人民政治协商会议共同纲领》和《中华人民共和国宪法》3、三大政治制度和三大发展阶段(1)、人民代表大会制度;中共领导的多党合作和政治协商制度;民族区域自治制度(2)、三大阶段第一阶段:1949-1956,民主政治的确立时期1949年政协会议召开,确立中国共产党领导的多党合作政治协商制度,这是一大特色;第一届人大的召开和《中华人民共和国宪法》的颁布,标志着新中国政治体制的基本形成;1954民族区域自治制度体现在宪法里;1956年中共提出与民主党派“长期共存,互相监督”第二阶段:1956-1976,民主政治的挫折时期由于左倾错误;文革的破坏第三阶段:1976年-今民主政治的健全完善时期十一届三中全会,拨乱反正,政治体制改革1980年邓小平《党和国家领导制度的改革》体制中权力集中;民主政治的初步构想1982年修改宪法社会主义建设时期一部比较完善的宪法1997年十五大提出依法治国建设社会主义法治国家1999年九届人大二次会议写如宪法,中国特色社会主义法律体系框架基本形成二、祖国统一大业1、构想针对台湾问题历史遗留问题内政;20世纪80年代提出;1984年六届人大二次会议通过;涵义2、实践香港回归,澳门回归3、两岸关系展望1979年全国人大《告台湾同胞书》和平统一方针;逐步实现三通;1992年九二共识一个中国;1994年全国人大《台湾同胞投资保护法》;江泽民《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》是解决台湾问题的纲领性文件;2005年《反分裂国家法》全国人大三、中国特色社会主义建设的道路过渡时期(1949-1956)------社会主义制度在中国确立1、四项举措过渡时期总路线;一五计划;三大改造;制定《中华人民共和国宪法》2、两个特点优先发展重工业,社会主义经济建设和改造并举3、三项成果社会注意工业化的初步奠定;高度集中的计划经济制度建立;单一的生产资料社会公有制确立曲折探索时期(1956-1978)------探索社会主义建设的道路1、一条主线社会主义建设在曲折中前进2、两个方面(1)、成功的探索:1956年《论十大关系》;中共八大,正确分析了国内矛盾;八字方针:调整巩固充实提高;调整国民经济(2)、探索中的失误:左倾错误;大跃进和人民公社化运动;文革3、五点经验以经济建设为中心;遵循经济发展的客观规律;生产关系的改革必须与生产力的发展水平相适应;不能照搬照抄别国经验;坚持民主集中制原则改革开放时期(1978年至今)----开辟中国特色社会主义建设的道路(1)历史转折十一届三中全会改革开放(2)一个目标中共十四大指出中国体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(3)两个领域对内改革:农村家庭联产承包责任制;城市改革国有企业,中心环节是争强企业活力对外开放:形成的格局是经济特区----沿海开放城市----沿海经济开放区----内地(4)五个转变从以阶级斗争为纲到以经济建设为中心;从单一公有制经济到以公有制为主体的多种所有制经济;从高度集中的计划经济体质到社会主义市场经济体制;从优先发展重工业到国民经济平衡协调的稳步发展;从学习苏联模式到开辟中国特色社会主义建设道路四、新中国的外交1、建国初外交政策及实践;和平共处五项原则;走向国际2、20世纪70 年代恢复在联合国的合法席位;中美关系;中日关系3、新时期(改革开放以后)不结盟;以联合国为中心的多边外交;地区性国际组织(亚太和上合组织)。

2011民族团结、祖国统一、国防建设,外交成就和现代科技、教育、文化与社会生活命题动向本专题在各地中考试题中出题率居高不下.其题型包括选择题、材料解析题、活动与探究题。

从内容看,民族区域自治制度;“一国两制”与香港、澳门的回归;海峡两岸关系的发展,人民军队的成长与壮大、和平共处五项原则、新中国的外交成就以及国际地位的日益提高等知识点是命题的重点。

可以联系时政热点来考查的内容有:西部大开发与民族地区的发展,“一国两制”和大陆对台方针的变化,两岸关系的变化和发展,两岸在经济、文化领域交流与合作,中美关系的发展变化、中国在联合国合法地位的恢复,中曰邦交正常化,建国60年人民军队的成长与发展,国防实力的增强等内容要高度关注。

【专题强化训练】一、单项选择题1.新中国成立后,祖国大陆实现统一的标志是(C )A.人民解放军占领南京B.开国大典的举行C.西藏和平解放D.香港、澳门回归2. 右图为2009年4月23日中国海上阅兵式中接受检阅的一艘中国核潜艇。

我军拥有核潜艇开始于 (C )A.过渡时期B.十年探索时期C.十年文革时期D.现代化建设新时期3.第26届联合国大会通过恢复中华人民共和国在联合国合法席位的决议是在( B )A.1949年B.1971年C.1972年D.1978年4.小明在搜索到的反映“中国共产党人团结带领全国各族人民共同奋斗”取得的成就图片中,历史时代明显与另三张不同的是(A )A.一汽投产B.“863”成就展C.香港回归D.青藏铁路开通5.2009年是中美建交30周年纪念,加之新总统奥巴马走马上任,中美将积极开启合作的新时代。

最先打开中美关系的大门,结束了中美23年的相互隔阂和不交往的历史,开始了两国和平相处友好合作历史的美国总统是( C )A.杜鲁门B.肯尼迪C.尼克松D.基辛格6.谁抢占了高科技这个前沿阵地,谁就能在21世纪立于不败之地。

为此中国在20世纪80年代启动了( D)A.星球大战计划 B.尤里卡计划 C.《2000年科技进步综合纲要》 D.863计划7新中国成立后,一些重大科技取得了突破性成果。

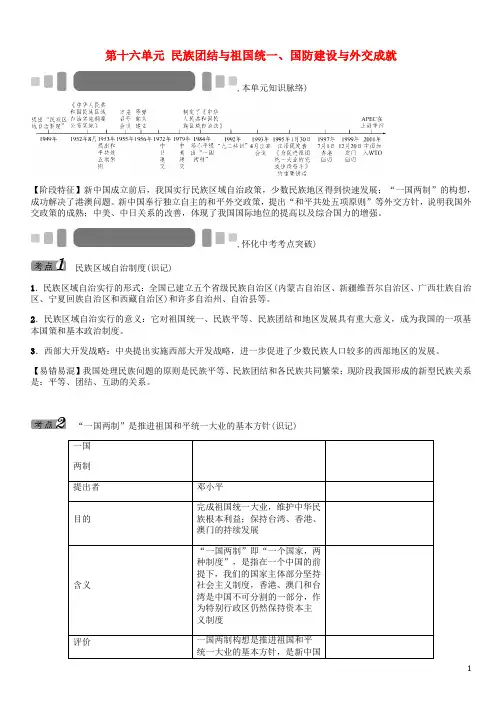

第十六单元 民族团结与祖国统一、国防建设与外交成就,本单元知识脉络)【阶段特征】新中国成立前后,我国实行民族区域自治政策,少数民族地区得到快速发展;“一国两制”的构想,成功解决了港澳问题。

新中国奉行独立自主的和平外交政策,提出“和平共处五项原则”等外交方针,说明我国外交政策的成熟;中美、中日关系的改善,体现了我国国际地位的提高以及综合国力的增强。

,怀化中考考点突破)民族区域自治制度(识记)1.民族区域自治实行的形式:全国已建立五个省级民族自治区(内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区)和许多自治州、自治县等。

2.民族区域自治实行的意义:它对祖国统一、民族平等、民族团结和地区发展具有重大意义,成为我国的一项基本国策和基本政治制度。

3.西部大开发战略:中央提出实施西部大开发战略,进一步促进了少数民族人口较多的西部地区的发展。

【易错易混】我国处理民族问题的原则是民族平等、民族团结和各民族共同繁荣;现阶段我国形成的新型民族关系是:平等、团结、互助的关系。

“一国两制”是推进祖国和平统一大业的基本方针(识记)一国两制,意义,(1)是“一国两制”伟大构想的成功实践(2)港澳回归洗雪了港澳分别被英、葡长期侵占的耻辱历史,是完成祖国统一大业的重大步骤,使港澳的发展进入了新时代(3)对早日解决台湾问题起着积极的推动作用【易错易混】(1)“一国两制”最早是针对台湾问题提出的,首先应用于解决香港和澳门问题。

(2)港澳问题,涉及近代与西方国家签订的不平等条约,其解决需要外交途径;台湾问题属于中国内政。

祖国大陆与台湾文化交往(理解)两岸关系的发展,(1)1992年台湾“海基会”和大陆“海协会”达成“九二共识”——“海峡两岸均坚持一个中国原则”(2)1993年,海基会会长汪道涵和海协会董事长辜振甫在新加坡举行“汪辜会谈”,两岸关系发展迈出了历史性的一步(3)两岸人员的往来及经济文化等领域的交流日益密切,海峡两岸经济上相互促进、互补互利的局面初步形成(4)阻碍两岸统一的因素:台独势力的分裂活动;国际反华势力的破坏干涉【易错易混】(1)三国:吴国派卫温率船队到达夷洲,加强了内地和台湾地区的联系;(2)元:设立澎湖巡检司,加强对琉球的管辖,并收入版图;(3)清前期:1662年郑成功从荷兰殖民者手中收复台湾;1683年清军入台,1684年设台湾府隶属福建省,加强联系,巩固东南海防。

高三历史二轮复习学案班级小组姓名________ 使用时间2015年04月01日编号 0 9第 1 页A.粮食生产基本状况B.钢铁生产基本状况C.全国人大代表人数D.个体工商业户数量基本状况第 4 页8.(20分)阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一“文明多样性是人类社会的客观现实,是当今世界的基本特征,也是人类进步的重要动力”。

“在人类文明交流的过程中,不仅需要克服自然的屏障和隔阂,而且需要超越思想的障碍和束缚,更需要克服形形色色的偏见和误解”。

“人类历史发展的过程中,就是各种文明不断交流、融合、创新的过程。

人类历史上各种文明都以各自的独特方式为人类进步作出了贡献”。

“我们应该积极维护世界多样性,推动不同文明的对话和交融,相互借鉴而不是相互排斥,使人类更加和睦幸福,让世界更加丰富多彩”。

——胡锦涛在美国耶鲁大学的演讲材料二据《国际先驱导报》报道:德国从2007年9月开始对中国实行“价值观外交”。

“价值观外交”是默克尔所在德国执政党的对外政策纲领,其核心是意识形态,其主旨是将外交政策作为推进西方价值观的工具和手段,其根本目的是确保西方意识形态和政治经济制度在世界上的支配地位和西方国家在世界体系中的主导作用。

为此,默克尔对华采取较强硬态度,指责中国的人权、西藏问题。

(1)据材料一中“文明多样性是人类社会的客观现实”, 请说明以“古代中国为代表的东方文明”和以“古代希腊为代表的西方文明”在政治制度方面的主要成就分别是什么?并简要说明其存在的合理性。

(8分)(2)结合材料一和所学知识,举例说明新中国成立初期开展外交活动时是如何“超越思想的障碍和束缚,克服形形色色的偏见和误解”的。

“人类历史发展的过程中,就是各种文明不断交流、融合、创新的过程”,请概括说明毛泽东和邓小平是如何吸收外来先进文明,实现理论创新的。

(8分)(3)请据材料一的观点评价材料二默克尔的“价值观外交”。

你认为国与国之间开展外交应遵循怎样的原则来制订本国的外交政策?(8分)专题十西方人文精神的发展与世界科技文化参考答案1-7:AADDC DD8.(1)历史条件:意大利最早出现资本主义萌芽,古典文化遗存丰厚;德意志处于四分五裂的状态,罗马教廷的精神控制与经济掠夺;法国资本主义经济发展程度较高,典型的君主专制激发了资产阶级的强烈反抗。

专题一崛起中的东方巨龙——现代中国的政治建设、经济建设、祖国统一和外交成就[网控全局]一、现代中国的政治建设新中国成立、现代民主政治、“文化大革命”、中共十一届三中全会以来的民主与法制建设的主要成就。

二、中国特色的社会主义建设道路1.20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践。

2.中共十一届三中全会有关改革开放的决策。

3.家庭联产承包责任制和国有企业改革。

4.对外开放格局初步形成经济特区;经济技术开发区;沿海经济开放区;上海浦东的开发开放。

5.社会主义市场经济体制的建立。

三、祖国统一和外交成就1.“一国两制”的理论和实践。

2.新中国的重大外交活动。

1.掌握现代中国的政治建设,认识完善我国的各项政治制度,努力推进民主法制进程,建设社会主义政治文明的必要性和艰巨性。

2.归纳20世纪50年代至70年代中国社会主义建设道路探索的经验和教训,分析对今天社会主义建设的启示。

3.掌握改革开放取得举世瞩目的成就,邓小平南方谈话和中共十四大召开,标志着我国改革开放步入一个新阶段。

4.了解“一国两制”的伟大构想,成功对香港、澳门恢复主权,洗刷了百年耻辱,为解决台湾问题指明了方向。

5.结合中国依据国际形势的变化调整外交政策,中国在国际事务中的作用,认识中国为构建和谐世界所做的贡献。

(1)新中国的诞生为国家的政治建设奠定了基石。

在党和人民的不懈努力下,人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民族区域自治制度等逐步确立并完善,形成了具有中国特色的社会主义民主政治。

(2)中共十一届三中全会不仅是党的工作重心的转移,而且是国家政治建设进入新时代的标志,也是社会主义民主建设的伟大转折。

发展社会主义民主,建设社会主义法治国家成为新时期的治国方略。

(1)改革重点:农村实行家庭联产承包责任制;城市进行国有企业改革,建立现代企业制度。

(2)家庭联产承包责任制没有改变土地公有制性质,农民对土地只有使用权和经营权,没有所有权,经营方式为“分户经营,自负盈亏”。

陕西8年中考练真题·通中考

考点41 民族区域自治制度(8年1考)

考点42 “一国两制”香港、澳门回归海峡两岸关系改善中国恢复在联合国的合法席位中美建交独立自主的和平外交政策(8年2考)

1.(2012·第16题)法国常驻联合国代表说:“中国在我们当中就坐了属于她的席位,不公正和荒谬的状态结束了。

”材料中“不公正和荒谬的状态结束”的因素有( )

①中国综合国力的增强②越来越多国家对中国的支持③美苏争霸中美国处于守势④中美关系实现正常化

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

2.(2016·第21题)(节选)某校九年级(2)班同学以“科技与战争”为主题展开探究活动,请你参与。

材料三 1950年,旅美科学家钱学森开始争取回归祖国,而当时美国海军次长金布尔说:“钱学森无论走到哪里,都抵得上5个师的兵力,我宁可把他击毙在美国,也不能让他离开。

”1955年,在新中国的外交斡旋下,钱学森终于冲破种种阻力回到了祖国。

国外评论家指出,“钱学森的归来,使红色中国的‘两弹一星’提前了20年”。

(3)依据材料三,结合所学知识,分析美国阻挠钱学森回归祖国的原因。

考点43 “两弹一星”漫步太空杂交水稻与青蒿素(8年未考)

参考答案

1.A

2.原因:第二次世界大战后,美国推行“冷战”政策;中美关系处于敌对状态;钱学森具有突出的科学才能。

(任答两点即可)。