雨果,九三年

- 格式:ppt

- 大小:581.00 KB

- 文档页数:8

《九三年》和雨果的人道主义思想(《炮兽》备课资料)1793年是法国大革命的恐怖时代,纷繁复杂的阶级斗争极为激烈。

在小说《九三年》中,雨果以深邃的社会历史眼光和磅礴雄伟的气魄,描绘了一幅资产阶级大革命的真实生动的历史画卷。

书中惊心动魄的情节,尖锐的矛盾冲突,雄伟的气势,浓烈的色彩,使这本书成为一部不朽的杰作。

《九三年》以共和军平息旺岱叛乱为中心事件,通过对三个主要人物的塑造,表达了作者的人道主义理想。

1793年法国封建王朝被推翻后,前候爵朗德纳克在旺岱小镇纠集几千农民叛乱。

国民公会派遣教士西穆尔登到岱旺的一支平叛部队当政治委员。

这支共和军的年轻司令郭文是被作者给予美好理想的人道主义者。

后来,朗德纳克被围困,他以被他劫走的三个小孩做人质,要求换取自由,被郭文断然拒绝。

由于偶然原因,朗德纳克得以逃脱,当他看到三个小孩困于火海中的惨况时,人性使他回来解救孩子而自愿落入共和军手中。

郭文震惊于朗德纳克的人道主义精神,经过激烈的思想斗争,将他放走,自己承担全部责任。

作为郭文的老师,西穆尔登视郭文如己出,他理解郭文放走朗德纳克的人道冲动,但国民公会的铁的纪律和他执行革命纪律的坚强意志战胜了私人感情。

西穆尔登最终下令处死郭文,在郭文人头落地的一刹那,他承受不住沉重的打击,举枪自尽。

这个跌宕起伏、摄人心魄的故事寄寓了作者的人道主义理想,被认为是雨果毕生追寻人道主义的自我总结。

而这份以血泪培育、用生命祭奠的理想中包含了作家对革命的沉痛反思和对革命暴力的深刻考量。

雨果支持革命、赞美革命,它的人道主义理想首先从肯定革命中体现出来。

在雨果眼中,资产阶级大革命把法国从封建专制的奴役下解救出来,是人道主义原则的巨大胜利。

《九三年》里,它通过退而马克、佛莱莎母子等形象,愤怒的控诉了封建统治的惨无人道。

巴黎街景的速写则表现了革命给人民群众带来的无比欢乐。

与此同时,他也认识到革命暴力的重要作用和意义。

郭文在临死前说过:“文明有它的瘟疫,这阵大风(革命)治好了它。

130I!"#$I雨果《九三年》细读◎蒋琛杜晔《九三年》描述的是法国大革命关键性的一年一一1793年,在这一年之前共和党攻占巴士底狱,把国王路易十六送上断头台,整个革命在巴黎地区进行得如火如荼,但是在法国的西部,濒临大西洋的旺代地区,这个地区还在负隅顽抗,而且这个地区正试图与英国军队取得联系,企图内外联合反攻共和党军队,如果旺代的反抗成功了,新生的共和政权就会,这是关键的一年旺代一大大的森林,这一住的都是粗鄙但是勇猛的农夫们,这农们代的,地就新生政权这个地区的王党军队地上的,军队农成,且在断大,但是农军队个,就是,一个巴黎的王党这地送一个——,.一成英国的船,地送旺代地区果这个的这个是送的,所以他出场时外是一个个的头,,,4上的年,得年年是那种年事已精力依旺盛的人,脑门上覆白发4眼睛里射亮闪闪的光芒,有四十的干劲和八十的威仪。

这里的描写并不稀奇4重点就是强调一点一一这个人让人摸透4年年4但是整个精神状态是好的4没有暮气4而威仪。

后面还长的一段穿的描写4大体就是一副农的样这个人的身份特殊4甚至可是决整个大革命的关键4连船员都知道是谁4都用“乡巴佬”来称呼4长和大副也在议论他4长虽表面 上对这个十分尊敬4身份上4这个毕竟是个4但是长并知道这个人能力如何4是否足够担当旺代的领袖4是否承担得起保王党的重托4是否能延续整个王朝的命脉4船长没底4大副了一们来4就安排一件事情4让这个在这个事彰的能力。

果会如何安排呢?们检一个军队的能力4们会:一4这来这个是否的与果决4是否的与勇4是否天生的的威仪果安排了一4但是这个特殊4这是一个士与一尊大的们了4这个依在上4行在的上4而在这上4士队长的4一尊重的大了4在身前后4了4并一身4整都没的这尊大法的力4也法用何的与4是4是4是的没生命的在大都可的4那个了的士队长一种士的态了4和这尊大了殊决4的长员们都是一副的神态4一个奇得4就是个“乡巴佬”至4光4上的4而在关键的住会与士队长合4住了大4大地这个描写得4的上4一尊冷而力大的4可的4人力、艰的决4虽是之4但是亚于何间的著名4这个概念在这里4已经具抽象义4需的两方4需壕、枪火4面的是可怕的东西一一没生命而力大的4:以在这个4个与的人4在这个境下4竟点像话的勇士4这个勇士明知手可抗4却刚的如归的灵魂面手4的勇4的叫喊4的力都仿佛拥之身4就是4就是阿喀琉斯果写道:一个有血有肉的斗兽士向一头青铜怪兽发起攻击,一方是力,一方是灵魂9I阅读鉴赏I!"#$%&'(下/202I/&I131雨果在《九三年》中描写了众多的人物,但是无论是大人物还是小人物,无论是保王党还是共和党,无论是贵族还是农夫,亦或是农妇、教士、流浪汉,这些人都有着古典的品格,都不猥琐、卑贱,都是平地上的巨人。

•••••••••••••••••雨果《九三年》全文阅读雨果《九三年》全文阅读九三年作者:雨果第一章索德雷树林一七九三年五月的最后几天,一支军队来到位于阿斯蒂耶的那座令人生畏的索德雷树林。

他们是在桑泰尔率领下由巴黎来到布列塔尼地区的几个营中的一个,在残酷的战争中伤亡惨重,现在剩下不到三百人。

经过阿尔戈恩、雅马普、瓦尔米战役以后,巴黎志愿军的第一营由原有的六百人减至二十七人,第二营只剩下三十三人,第三营只剩下五十七人。

这是惊心动魄的战斗时期。

从巴黎派来旺代地区的军队共九百一十二人。

每个营配备有三门大炮。

人员是紧急招募的。

四月二十五日,在戈耶任司法部长,布肖特任陆军部长的情况下,忠告区①提议向旺代地区派志愿军。

公社②委员吕班提出报告,五月一日,桑泰尔就准备就绪;派出一万两千人,三十门野战炮以及一个炮兵营。

这支迅速组成的军队在士兵与下级军官的比例上作了改变,人员配备比较合理,因此至今仍被视作典范。

在今天,正规部队的组建也是按照这种模式进行的。

①法国大革命时,巴黎分为四十八个行政区。

②一七八九-一七九五年的巴黎公社是革命的市政府。

另一个巴黎公社(一八七一年)是无产阶级专政政权。

四月二十八日,巴黎公社对桑泰尔的志愿军下了这道命令:“决不宽恕,毫不留情。

到了五月底,从巴黎来的一万两千人中,已死亡八千人。

走进索德雷树林的这一营人十分警惕地观察前后左右,慢慢搜索。

克莱贝将军说过:“士兵后背也长眼睛。

”他们已经走了很久。

现在大概几点钟了?是上午还是下午?难以判断,因为在这些盘根错节的荆棘丛里,永远是黄昏,从来就是阴暗的。

索德雷树林是个悲惨的地方。

一七九二年十一月,内战就是在这片树丛中开始它的罪恶的。

凶残的瘸子穆斯克东正是从这致命的丛林中出来的。

林中发生过大量的谋杀,更令人毛骨惊然。

没有比这更可怕的地方了。

士兵们小心翼翼地前进。

处处是花。

周围是颤动的枝条组成的厚墙,从那里飘下绿叶迷人的清香,幽暗的绿色中有着斑驳的阳光。

他的最后一部小说。

国外反法联盟:支持保王党发动叛乱雅各宾党:实行革命的专政和恐怖政策1793雨果:九三年是欧洲对法兰西的战争,又是法兰西对巴黎的战争。

郎德纳克侯爵坚信保王主义,性格残酷无情,顽固不化,具有不达目的不罢休的坚定,具有成为领袖的威严和果敢。

他心中并无一丝人道感情,只是在最后才人性复现。

公安委员会特派员西穆尔登 坚信共和主义,坚定不移,特别是坚信恐怖政治。

他反对实施仁慈,不相信人道主义是放之四海而皆准的原则。

他比朗特纳克的心肠更硬,对维护自己的信念更加一丝不苟。

共和军司令戈万既有实行革命的坚定性,又有面对复杂现实的灵活性。

他是雨果心目中人道主义的化身:他为了人道主义而不惜牺牲自己的生命。

郎德纳克公安委员会特派员侯爵西穆尔登叔祖父老师学生侄孙、继承者共和军司令戈万(子爵)核心情节朗特纳克被围困后要求以被他劫走并作为人质的三个小孩来交换自由,戈万断然拒绝。

可是朗特纳克得到别人帮助,从地道逃了出来。

突然他听到三个孩子的母亲痛苦的喊声:三个孩子快要被大火吞没了。

朗特纳克毅然折回来,冒着危险,救出三个小孩,他自己则落到共和军手中。

他心中并没有一丝人道感情,只是在最后才人性复现。

戈万震惊于朗德纳克舍己救人的人道主义精神,思想激烈斗争,认为应以人道对待人道,便放走了郎德纳克。

特派代表西穆尔丹是戈万小时的老师,他不顾广大共和军战士的哀求,坚决执“任何军事领袖如果放走一名捕获的叛军便要处以死刑”的法令,铁面无情地主张送戈万上断头台。

就在戈万人头落地的一刹那,他也开枪自杀。

爱,也要给予对方尊重和自由。

不要用爱的烙铁给对方烫上标榜自我伟大的火漆。

——我想和大家分享名句欣赏我认为“赦免”是人类语言中最美好的字眼。

我只在自己有流血的危险的时候才愿意流血。

不过,我只会打仗,只是一个军人。

可是,如果人们不能宽恕,那么就根本不值得去争取胜利。

让我们在战斗中是敌人的敌人,胜利后就成为他们的兄弟。

名句欣赏我们不应该为了行善而作恶,推翻王位不是为了永久竖起断头台,打翻王冠,但要放过脑袋。

⾬果《九三年》书摘⾬果《九三年》书摘书⾍⼦⾬果的《九三年》最好的译本应该是郑永慧的,我看的也是这个版本。

但是苦于找不到郑永慧译本的TXT版或DOC版,我⼜懒得⼀个⼀个字地打,所以⽤另⼀个译本的电⼦版复制了其中⼀些精彩的句⼦,发觉这个版本简直快要毁了这部经典名著。

我随便找了⼏处进⾏了对⽐,括号中的是郑永慧的翻译。

1.好奇⼼是⼥⼈勇⽓的⼀种表现形式。

(郑永慧译:好奇⼼是⼥性勇敢的⼀种表现。

)2.⼈死是不分观点的。

⼈们死时应该相互握⼿。

(郑永慧译:⼈死的时候就没有意见不同的区别了。

临死的⼈应该互相握⼿。

)3.“怎么,你不知道是谁杀死了你丈夫?” “不知道。

” “是蓝军?是⽩军?” “是⼀颗⼦弹。

”4.中⼠从⾐袋⾥掏出⼀块配给⾯包,递给母亲。

母亲将它掰成两半给了孩⼦们。

两个⼩家伙贪婪地啃起来。

“她⾃⼰⼀⼝也不吃。

”中⼠咕哝说。

“因为她不饿。

”⼀位⼠兵说。

“因为她是母亲。

”中⼠说。

5.这个狂暴的庞然⼤物像豹⼀样跳跃,像⼤象⼀样沉重,像⽼⿏⼀样灵巧,像斧⼦⼀样坚决,像涌浪⼀样出其不意,像闪电⼀样骤然,像坟墓⼀样充⽿不闻。

(郑永慧译:这个疯狂的庞然⼤物有豹⼦的敏捷,⼤象的重量,⽼⿏的灵巧,斧⼦的坚硬,波浪的突然,闪电的迅速,坟墓的痴聋。

)6.风暴会停⽌,飓风会过去,海风会停息,折断的桅杆可以更换,进⽔洞可以堵上,⽕灾可以扑灭,但怎样对付这个庞⼤⽽凶狠的铜家伙?拿它怎么办?你可以叫狗听话,叫⽜惊愕,叫蟒蛇迷惑,叫⽼虎害怕,叫狮⼦⼼软,但你没有任何办法来对付这个恶魔,这个挣开索链的⼤炮。

(郑永慧译:暴⾬可以停⽌,台风会吹过去,断掉的桅可以换⼀根,⼀个漏洞可以堵上,⽕灾可以扑灭;可是对这只庞⼤的青铜兽怎么办呢?⽤什么⽅法来制伏它呢?你可以驯服⼀只恶狗,吓唬⼀头牡⽜,诱骗⼀条蟒蛇,威胁⼀只⽼虎,软化⼀只狮⼦;可是对这样⼀个怪物——⼀尊脱了链的⼤炮——却没有办法。

)7.勇敢应该受到褒奖,⽽疏忽应该受到惩罚。

(郑永慧译:勇敢必须奖励,疏忽必须惩罚。

24神州文化伟大的叛逆——论雨果《九三年》之反传统性伊成明哈尔滨市第九中学高三.十七班摘要:在雨果的众多史诗级别的气势恢宏的庞大叙事小说中,《九三年》是其最后一部、也是最不寻常的一部长篇小说。

说它是雨果最后一部长篇小说,是因为该书出版于一八七四年,已是雨果的晚年时期;说它不寻常,是因为在《九三年》中,雨果对社会的变革乃至法国大革命的激进态度开始产生了质疑,更加带有人性的色彩。

在十八、十九世纪的法国,当革命的热情席卷着整个社会,广大的人民群众正在积极地与专制主义与封建王权作斗争而罔顾阶级敌人的人性以及死活的时候,雨果这样一部对人性有着深深思考的小说无疑具有强烈的反传统性特点,因此,本文也试图从这个角度出发,来探究雨果的小说体现了何种文学性的价值。

关键词:雨果;《九三年》;反传统性;文学价值《九三年》一书的名字来自于法国大革命中的1793年,是整个大革命形势最为严峻的一年,共和国在巴黎刚刚建立起来,政权未稳,革命党人内部权力斗争十分激烈,而国内的保皇派和外国干涉势力也在蠢蠢欲动试图扼杀新生的革命政权,以布列塔尼亲王朗特纳克侯爵为首的旺代叛军从英国冲破了革命军的海上封锁并且从法国西海岸登陆,组织起了更大的部队对抗革命军并且屠杀沿途帮助革命党的村庄和城市,这就造成了小说一开头的精神失常的母亲与三个孩子被革命军救起的一幕。

如果我们仍然按照传统的现实主义革命文学作品的思路来理解的话,那么故事必然是朗特纳克侯爵作为杀人不眨眼的魔头经过与英勇无畏的革命军的周旋与战斗最终被抓获,接受了正义的审判后认罪伏法,革命最终取得了辉煌的胜利。

可是这正是《九三年》的独特与反常规之处,在整部小说中,关键的三个主要角色:朗特纳克侯爵、司令官郭文、教士西穆尔登都表现出了与传统印象中的正反人物大相径庭的一面。

当朗特纳克侯爵下令烧毁整个厄伯-昂-派若村并且枪杀了整个红帽子联队的时候,他的形象无疑是可憎的,然而当他意识到革命军中还带着三个尚在襁褓之中的幼儿时,却下令将他们放过并且随军带走,并且在他所率领的农民军与郭文的革命军在拉·图尔格城堡进行最后的决战落入下风不得不逃脱的时候,却终究因为良心而返回城堡帮助革命军救回了三个孩子并被逮捕。

《九三年》《只是孩子》作者:闫译文来源:《作文与考试·高中版》 2020年第27期闫译文维克多·雨果:《九三年》维克多·雨果:法国19世纪前期积极浪漫主义文学的代表作家,人道主义的代表人物,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家,被称为“法兰西的莎士比亚”。

一生写过多部诗歌、小说、剧本、各种散文和文艺评论及政论文章,在法国及世界有着广泛的影响力。

以社会小说描写人生百态为主,融合现实主义和浪漫主义,善于运用对比。

情节生动、结构离奇、感情澎湃、气势磅礴。

文章瑰丽,以天马行空的想象力,绝妙的音乐性,巧妙的韵法,达到优雅、精美、雄伟、朴实的非常境界。

作品介绍革命派郭文和保皇派郎特纳克侯爵是政敌。

郭文在捕获郎特纳克侯爵之后,念及郎特纳克侯爵救了三个孩子而放走了他,因此被施以绞刑。

而西穆尔在判处郭文后也自尽了。

这种安排,最能体现雨果对慈悲为怀,对纯洁良心的信仰。

雨果捍卫法国大革命,包括雅各宾派一系列正确政策的立场,鲜明地表现了他的民主主义思想,体现出真知灼见。

《九三年》以雄浑的笔触真实地再现了十八世纪末的法国历史面貌,是描绘法国大革命的一部史诗。

片段摘录1.一颗卵石能阻止一块巨石滚动,一根树枝能改变一场雪崩的方向。

2.人生下来不是为了抱着锁链,而是为了展开双翼。

3.沉默往往为那些收到痛苦剧烈打击的简单心灵提供一个无以名状的庇护场所。

绝望到了一定程度,就连绝望的人也无法理解。

4.让黑夜降临我们内心的东西也会留下星星。

5.我们不能在生命的长河中垂钓,却可以将对苦难的诘问化为觅渡的力量。

在死亡与重生之间,我们必定得承受命运暴虐的毒箭。

既然如此,我们何不咬牙坚持忍受我们要受到痛苦。

如果要将生命的酒杯打湿,我宁愿用自己的眼泪。

6.推理仅仅是理性,感情往往是良心。

前者来自人,后者来自上天。

7.历史和传奇都有同一个目的,描绘过眼烟云的人背后的永恒的人。

适用主题:苦难与人生;历史;坚强;人性;道义;矛盾……素材延伸斩获金棕榈大奖的《小偷家族》讲述了这样一个故事:在日本东京的缝隙里,有一座破败的小屋,奶奶、爸爸、妈妈、小姨、哥哥和妹妹在这个弹丸小屋里抱团取暖。

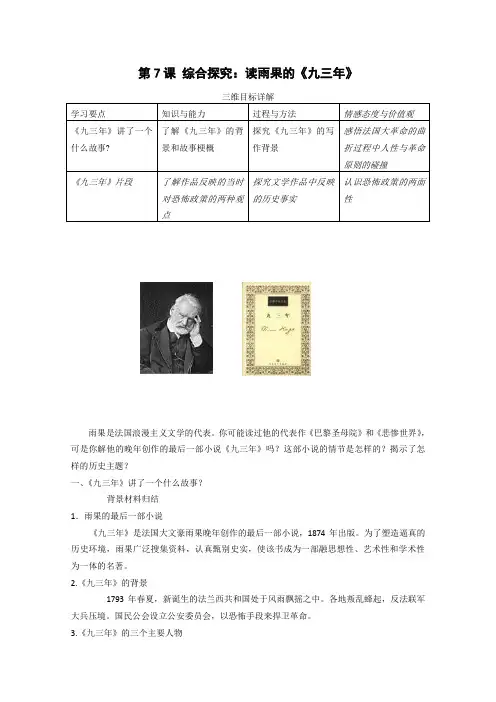

第7课综合探究:读雨果的《九三年》雨果是法国浪漫主义文学的代表。

你可能读过他的代表作《巴黎圣母院》和《悲惨世界》,可是你解他的晚年创作的最后一部小说《九三年》吗?这部小说的情节是怎样的?揭示了怎样的历史主题?一、《九三年》讲了一个什么故事?背景材料归结1.雨果的最后一部小说《九三年》是法国大文豪雨果晚年创作的最后一部小说,1874年出版。

为了塑造逼真的历史环境,雨果广泛搜集资料,认真甄别史实,使该书成为一部融思想性、艺术性和学术性为一体的名著。

2.《九三年》的背景1793年春夏,新诞生的法兰西共和国处于风雨飘摇之中。

各地叛乱蜂起,反法联军大兵压境。

国民公会设立公安委员会,以恐怖手段来捍卫革命。

3.《九三年》的三个主要人物(1)贵族朗特纳克侯爵—旺代叛乱的首领之一,冷酷无情地屠杀共和军和支持共和国的群众。

(2)郭万—负责围剿旺代叛军的共和军司令。

原来也是一个贵族,朗特纳克的侄孙。

真诚拥护革命,坚决执行平叛命令,但又认为战场上需要以暴力对付暴力,但也需要仁慈,要以人道对非人道。

(3)西穆尔丹—国民公会特派员,握有全权,负有监督军官的职责。

他原来是一个神父,也是郭万的启蒙老师。

他是一个刚直不阿的革命者,对反革命分子的口号是:“绝不宽大!’’4.故事的高潮和结局在共和军的重击下,叛军节节败退,他们用杀害战俘、劫掠和焚烧村庄来泄愤。

朗特纳克侯爵最后被共和军围困在一个城堡中,已成瓮中之鳖。

但是他利用城堡里的一条暗道,逃到大森林,临走前叛军放火烧毁城堡。

城堡里关着作为人质的三个小孩。

朗特纳克侯爵听见孩子母亲凄厉的呼救声,毅然折回,救出三个孩子,自己却蒋人共和军之手。

郭万认为,朗特纳克人性苏醒,义举可嘉,便释放了他。

二天,西穆尔丹忍痛执行军法,将郭万送上断头台,自己也开枪自杀。

相关材料补充维克多·雨果简介维克多二雨果是法国浪漫主义文学运动的领袖,是法国文学史上最伟大的作家之一,被称为是法兰西的莎士比亚。

雨果《九三年》读后感《九三年》这部作品是雨果生前最后一部长篇小说,这本书主要写了一七九三年背景下的法国历史,这本书能够让我们能够重新认识到人性的善与恶,正义与非正义。

在残酷的战争下,感受到亲情的温暖,爱的力量,人类与生俱来得情感。

这本书是以一七九三年法国大革命处于生死存亡的一年为背景,讲述的是旺代叛军首领朗德納克侯爵及其侄孙,特派员西穆尔丹三个人物之间错综复杂的人物关系。

郭万在文中是以一个相对正面的形象存在,坚决打压叛军,始终以为革命高于一切,抱着革命至上的态度,却在最后一刻愿意用自己的头颅换取叔祖的生命,更强调了亲情这条主线对文章的结局起到了关键作用。

让读者被人道主义所唤醒,明白了再革命与人道之间,该如何选择。

人物关系的合理安排能够帮助文章更加生动,合理富有感染力。

这部书中,一个母亲对三个孩子的爱以及最后由于这三个孩子而扭转了郭万与朗德納克的结局的人物关系,安排的合理,文章内容安排得恰到好处,看似不起眼的情节对文章情节的推动有重要作用。

人物与情节环环相扣,人物关系逐步开展推动着故事情节的层层递进,这是此书巧妙之处。

在文章高潮中,以母亲的视角描绘了三个孩子被大火包围的危急时刻,气氛紧张,最后朗德納克的出现不仅挽救了孩子的生命,更挽救了自己,精神上得到了救赎,也使得结局趋于圆满。

在法国的历史背景下这三个中心人物代表着当时法国战乱的形式,运用以小见大的形式,来表现文章中心。

《九三年》是一本难得的好书,不同于其他的历史小说,他对于人物的把握很到位,能够让读者对人性有多一分的思考,对人与人之间如何做到真正的尊重有了进一步的解释。

从这本书中,我受益匪浅,这本书传达了作者自己的心声,向世人展示出一部好的作品,感受到在战争的年代的不易,与现在和平年代的幸福生活进行对比,现在的生活来之不易,要学会珍惜与享受。

雨果《九三年》细读作者:蒋琛杜晔来源:《语文教学与研究(综合天地)》2021年第01期《九三年》描述的是法国大革命关键性的一年——1793年,在这一年之前共和党攻占巴士底狱,把国王路易十六送上断头台,整个革命在巴黎地区进行得如火如荼,但是在法国的西部,濒临大西洋的旺代地区,這个地区还在负隅顽抗,而且这个地区正试图与英国军队取得联系,企图内外联合反攻共和党军队,如果旺代的反抗成功了,新生的共和政权就会迅速夭折,所以说这是极为关键的一年。

旺代一带有着大片大片的森林,这一带居住着的都是粗鄙但是勇猛的农夫们,这些农夫们因为饱受时代更迭的苦痛,所以天然地就对新生政权有敌意。

这个地区的保王党军队有着地理位置上的优势,军队中多由农夫组成,且规模在不断扩大,但是农夫军队有个弊端,就是缺乏组织纪律,缺少一个领袖。

所以巴黎的保王党这边秘密地护送一个贵族——朗德纳克,通过一艘伪装成英国商人的船,秘密地将其送到旺代地区。

雨果对这个人物的塑造非常出色。

这个人因为是要秘密护送出去的,所以他出场时外形非常低调普通。

他是一个个子很高的老头,腰板笔挺,体格强健,神情严肃,很难从他脸上确定他的年岁,因为他显得既年老又年轻;他是那种年事已高精力依然旺盛的人,脑门上覆着白发,眼睛里射出亮闪闪的光芒,有着四十岁人的干劲和八十岁人的威仪。

这里的描写并不稀奇,重点就是强调一点——这个人让人摸不透,既年老又年轻,但是整个精神状态是很好的,没有暮气,而有威仪。

后面还有很长的一段对他穿着的描写,大体就是一副农夫的模样。

因为这个人的身份特殊,甚至可以说是决定整个大革命中的关键人物,所以连船员都不知道他是谁,都用“乡巴佬”来称呼他,船长和大副也在议论他,船长虽然表面上对这个老人十分尊敬,因为从身份上,这个老人毕竟是个贵族,但是船长并不知道这个人能力如何,是否足够担当旺代的领袖,是否承担得起保王党的重托,是否能延续整个王朝的命脉,船长心中没底,只跟大副说了一句:“我们等着瞧吧。

《九三年》雨果读后感700字

《九三年》是一部由法国作家雨果所创作的小说,小说以法国大革命时期为背景,展现了法国政府贵族和平民之间的激烈斗争,以及贫富不均、社会剥削等问题。

读完这本小说,我深刻地感受到了人性的复杂和社会的残酷,以及思想觉醒对社会和人类的影响。

在阅读这本小说的过程中,我深入地感受到作者的深邃思考和卓越才华。

作者将小说的主人公放在革命的洪流之中,通过讲述人物的命运变迁,深刻阐述了他对人性和社会的理解。

小说的语言生动细腻,情节曲折激烈,使我深深地陷入了这个故事的世界里,一遍又一遍地品味着每一个字句。

这本小说对于我们现代人而言,同样具有重要的价值和意义。

在当今这个复杂多变的社会中,我们需要从各个方面深入思考和反思。

通过深入了解历史,我们能更好地认识和理解世界,了解人类的成长和发展,进一步提高我们的思想觉悟和思维能力。

在阅读这本小说的过程中,我也深深地反思了人性和社会这两个重要的课题。

人性的复杂和社会的残酷,使我更加深刻地认识到了人类需要进一步发展和进步的紧迫性。

在思考和观察过程中,我也逐渐形成了自己的一些思考和觋点。

我认为,社会的进步需要更多的基础建设和聚焦人本价值观,同时,我们需要提高个体素质和道德素养,关注社会公

平和正义等问题。

这些思考和觋点,将在我的今后的思考和生活中派上越来越重要的作用。

总之,雨果的《九三年》是一本艺术和思想性结合的好书。

通过这本书,我既更深刻地了解了人性和社会,又积极地思考了社会进步与人类发展的课题。

我深信,在今后的生活和反思过程中,我会更加珍视人本价值观,更加重视社会发展和人类进步的深远意义。

大革命与人道主义——重读《九三年》《九三年》是法国大文豪维克多·雨果(1802-1885)创作于1871年到1873年间的一部长篇小说,其通过讲述1793年法兰西共和国远征军镇压旺岱地区叛乱的故事,塑造了朗德纳克侯爵、共和国远征军司令官郭文和共和国公安委员会全权代表西穆尔登三个经典人物,探讨了大背景下时代潮流与个人命运的交织、正义与平等的不协调、进步与愚昧的冲突以及革命中的暴力与绝对的人道主义间的矛盾等主题。

书中穿插着对众多历史事件和历史人物的记叙与评述,堪称一幅十八世纪末法国资产阶级大革命的历史全景画。

同时,作为雨果最后一部长篇小说,《九三年》集作者毕生的创作才华和思想光辉于一身,是浪漫主义创作手法与人道主义思想的最高峰,其艺术价值和思想意义不但能够比肩、甚至可以说已经超越了作者之前创作的《悲惨世界》《巴黎圣母院》《海上劳工》等名作,是雨果最成功的作品。

十年之前,笔者曾机缘巧合地阅读了这部《九三年》,其中色彩化的人物形象与激烈的戏剧冲突给笔者留下了难以磨灭的印象,虽然难以深刻理解革命中两派的冲突、亦不理解那一个年代在人类历史维度上所处的坐标,但我仍为郭文释放朗德纳克而唏嘘,更为郭文与西穆尔登悲壮的死而热泪盈眶。

十年之后,笔者再度捧读这部经典作品,得到的体会则完全不同——书中三个主人公悲剧般的命运所带来的震憾已退居次席,这一次让笔者感触更多的则是作者作为背景叙述的关于法国大革命的种种人事,以及作品背后蕴藏的深刻的人道主义内涵。

雨果生活在法国大革命之后的十九世纪,他的父亲是拿破仑手下一名功勋卓著的将军,早年曾亲历法国大革命,1793年时恰在旺岱地区镇压朱利安党的叛乱。

父辈的光辉经历恐使雨果毕生都心向往之。

同时,横亘于十八和十九世纪间的法国大革命持续地影响着作者生活的十九世纪,1830年七月革命、1848年欧洲革命风暴、1852年拿破仑三世复辟、1870年普法战争和九月革命、以及1871年的巴黎公社起义等重大历史事件更是一次次地将他推向时代的风口浪尖。

九三年读后感,雨果九三年读后感《九三年》是雨果晚年的重要作品,这是他的最后一部小说。

为您整理编辑九三年读后感,欢迎阅读。

九三年读后感(一)看《九三年》,久违的感动涌现。

在《九三年》的世界里我看到了人性的美丽,读到一些哲学的话语让我反思生活反思生命。

《九三年》是雨果最后一部长篇小说,也是他的写作艺术达到炉火纯青底部的产物。

在这部小说里,浪漫主义和现实主义两种艺术方法的完美结合。

在一部三十万言的小说中生动的再现了一七九三年纷繁复杂的阶级斗争,描绘了宏大的充满革命激情的历史宏图。

米舍勒佛莱莎为了找寻自己的孩子,不顾战火的纷乱,路途遥远,几乎陷入一种痴迷状态。

她的傻傻举动,时常让我怀疑她是不是智力上有什么问题,可这又有什么关系呢。

在文中,她很好了阐释了自己存在的意义,作为一个母亲,出于母性的悸动,她疯狂了,迷茫了,又清醒了。

古治—勒—布里昂,也就是伊曼纽斯,为了保护爵爷和其他战友顺利通过石道,脱离危险。

自己留下来对抗几千敌人,仅为争取一点点可怜的时间,为其他人的逃离创造条件。

他英勇的对抗着敌人,然后去了。

这一系列的情节,勾起一丝回忆。

在很小的时候,看到电影《英雄儿女》的一个情节,满脸是灰的王成,站在高地,紧锁眉头,对着阵地上的战友高呼“向我开炮”。

不同的是,伊曼纽斯像英雄般战斗过,而当死神降临时,他成了个“杀人犯的临死的人”,崇高在一霎那变得渺小了;而我们的王成,在临死前肯定会大放光彩,从人世间一粒浮沉,变为宇宙间超级无敌大勇士。

不一样的艺术创作方式,带给人不一样的感受,真实与虚假。

感动于朗德纳克公爵为了救三个贫民的孩子,重新回到被敌人包围的堡垒,看自己落入牢狱。

西穆尔登最后跟着郭文去了,因为他放不下那个让他不放心的孩子,因为他想要陪在孩子的身边,依然教他认字,教他做人;因为他想要继续把自己的爱像位父亲一样付出。

他也许想要跟郭文一起去构造、去想象郭文走之前一直在思考的未来问题。

九三年读后感(二)郭文是雨果的喉舌,雨果的社会理想,对人类前途的信念,对革命的感受,都借郭文的嘴来家以抒发,郭文的思想斗争,三个主要人物的思想斗争都在证明着:在王权之上,在绝对正确的革命之上,在人世一切之上,还有人心的无限仁慈。