西方名画鉴赏作业

- 格式:docx

- 大小:16.90 KB

- 文档页数:3

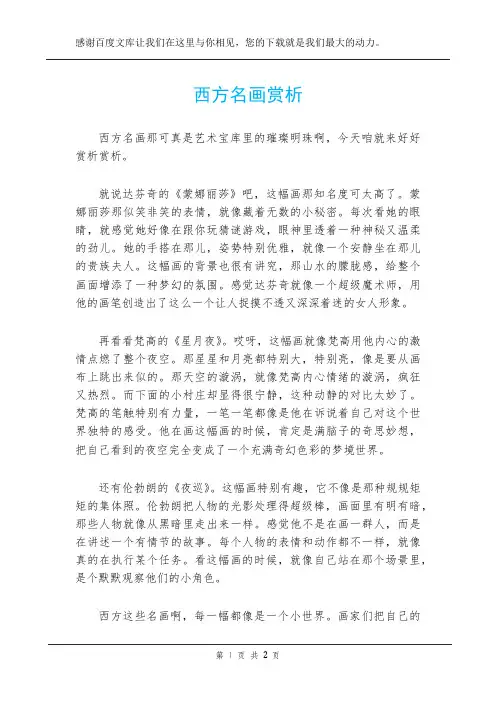

世界名画鉴赏1. 达芬奇自画像意大利绘画大师达.芬奇的素描精品。

他的素描作品的艺术水平已达极高的境地,被誉为素描艺术的典范。

在这幅《自画像》中,画家观察入微,用的线条丰富多变,刚柔相济尤其善用浓密程度不同斜线表现光暗的微妙变化,此画用线生动灵活,概括性强,简单的寥寥数笔却包含许多转折,体面关系,发线代面,立体感很强,还有,人物的表情也很传神。

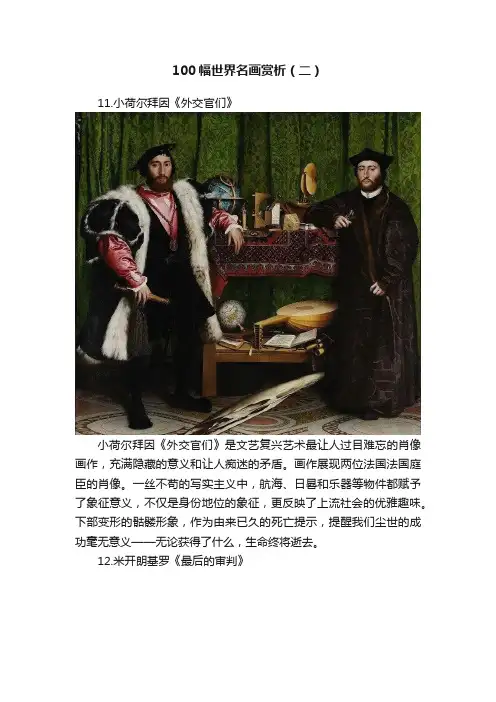

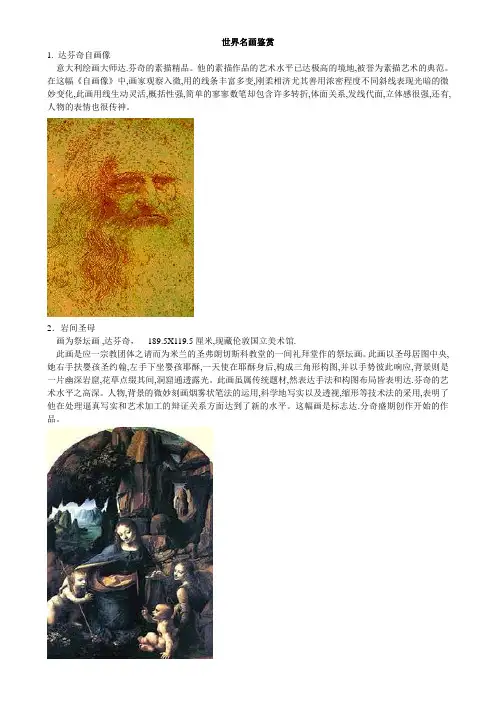

2.岩间圣母画为祭坛画 ,达芬奇,189.5X119.5厘米,现藏伦敦国立美术馆.此画是应一宗教团体之请而为米兰的圣弗朗切斯科教堂的一间礼拜堂作的祭坛画。

此画以圣母居图中央,她右手扶婴孩圣约翰,左手下坐婴孩耶酥,一天使在耶酥身后,构成三角形构图,并以手势彼此响应,背景则是一片幽深岩窟,花草点缀其间,洞窟通透露光。

此画虽属传统题材,然表达手法和构图布局皆表明达.芬奇的艺术水平之高深。

人物,背景的微妙刻画烟雾状笔法的运用,科学地写实以及透视,缩形等技术法的采用,表明了他在处理逼真写实和艺术加工的辩证关系方面达到了新的水平。

这幅画是标志达.分奇盛期创作开始的作品。

3.最后的晚餐《最后的晚餐》达.芬奇油画 1495-1498 420X910厘米,现藏米兰圣玛利亚德尔格契修道院.达.芬奇毕生创作中最负盛名之作。

在众多同类题材的绘画作品里,此画被公认为空前之作,尤其以构思巧妙,布局卓越,细部写实和严格的体面关系而引人入胜。

构图时,他将画面展现于饭厅一端的整块墙面,厅堂的透视构图与饭厅建筑结构相联结,使观者有身临其境之感。

画面中的人物,其惊恐,愤怒,怀疑,剖白等神态,以及手势,眼神和行为,都刻划得精细入微,唯妙唯肖。

这些典型性格的描绘与画题主旨密切配合,与构图的多样统一效果互为补充,使此画无可争议地成为世界美术宝库中最完美的典范杰作4.创造亚当《创造亚当》米开朗基罗壁画1508年米开朗基罗的代表壁画中的重要部分。

因为他在佛罗伦萨的盛名,当时的罗马教皇尤里乌斯二世邀他参加制作教皇陵墓,后又中断。

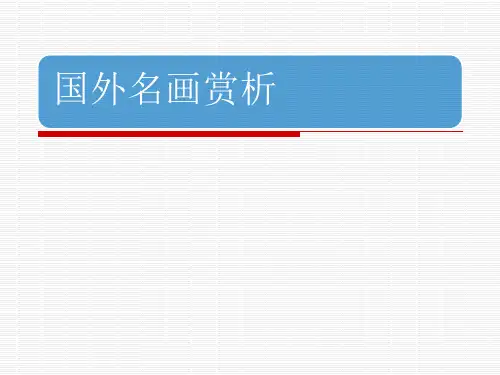

100幅世界名画赏析(二)11.小荷尔拜因《外交官们》小荷尔拜因《外交官们》是文艺复兴艺术最让人过目难忘的肖像画作,充满隐藏的意义和让人痴迷的矛盾。

画作展现两位法国法国庭臣的肖像。

一丝不苟的写实主义中,航海、日晷和乐器等物件都赋予了象征意义,不仅是身份地位的象征,更反映了上流社会的优雅趣味。

下部变形的骷髅形象,作为由来已久的死亡提示,提醒我们尘世的成功毫无意义——无论获得了什么,生命终将逝去。

12.米开朗基罗《最后的审判》《最后的审判》是米开朗琪罗受命于罗马教宗,为西斯廷天主堂绘制的巨幅天顶壁画。

尺度巨大,绘有400多个现实和历史中的人物原型,占满了西斯廷天主堂祭台后方的整面墙壁。

它描绘了基督来临的那一刻,他要审判生者和死者,被他免罪的人将得到永生。

由于墙壁面积广大,艺术家必须有一种像旋风一样的主要力量将整个空间结合成一体。

米开朗琪罗的画面构图采用了水平线与垂直线交叉的复杂结构。

米开朗基罗为了解决从下面仰视画中人物时,视线上所呈现的不协调比例,便将上面的人物画得大一点,底部的小一点,以适应自下而上的观赏效果。

13.丁托列托《圣马可的奇迹》《圣马可的奇迹》画的是基督教还未被统治者承认的年代的故事:一个奴隶信徒被异教徒(在基督教的精神世界里,凡不信该教的,都被称作异教徒)们抓住,在刚要被虐杀的时候,圣马可(威尼斯城的守护神)从天而降,拯救了他。

在这里,圣马可的形象代表了威尼斯,全画的主题就象征威尼斯的独立与它那拯救基督徒的重大任务。

画的构图在所有文艺复兴杰出的画家中都是罕见的。

被虐待的奴隶的倒卧姿态,从上倒挂下来的圣马可的身躯,显示了画家在表达急速运动中的人体透视缩形的能力。

14.保罗· 委罗内塞《迦拿的婚筵》《迦拿的婚筵》是幅70平米的巨作,原是为修道院餐厅做的装饰画。

表现基督参加婚宴的情景。

古典建筑围绕著的豪华庭院中,成百宾客饮酒庆贺,乐师仆役穿插其间。

人物栩栩如生,色调光彩夺目,现实人物和世俗生活融汇进圣家族的宴会,呈现出富丽堂皇的景象。

中外美术赏析——机械A1111高翔(学号)11020101061——《拾穗者》作品赏析《拾穗者》是法国著名的现实主义画家让·弗朗索瓦·米勒于1857年创作的一幅作品,它生动描绘了十九世纪法国农村生活,具有浓郁的农村生活气息,是最能代表米勒风格的一件作品。

米勒在此画中精湛的绘画技法也使人无可挑剔,让人叹为观止。

《拾穗者》生动地描绘了十九世纪法国农村生活的场景。

画家在画面中以农场场景为背景,以三名正弯着腰繁忙地捡遗落在地上的麦穗的农妇为主要描绘对象。

表面上看去,是一幅以农民和农村生活为题材的油画。

但无论在绘画技法的运用或画面的构思上,还是在绘画语言和画家审美情感的表达上来讲,此画绝不是平庸粗浅之作,而是一幅寓意深长,发人深思的杰作。

通过这幅作品,我们可以看出画家米勒个人的生活经历对其在艺术创作上的影响。

三个人物在场景中的位置也是由画家精心安排的。

很明显,画中人物的位置是与画中光源走向之间有默契搭配的。

光源自画面后方左上角而来,直接向前偏右照射过来。

人物的站位也随着光源的走向一字排开,因此,由于光源的变化,三个人物身上受光的强度及光在人身上造成的明暗对比度也略有不同。

此外,由于人物在画面中离观众的远近也是不同的,根据近大远小的透视原则,人物在画面中的大小也是有差异的。

再次,加上米勒对背景的精彩处理。

当然,对背景的处理也是在与画面中光源走向和画面中描绘对象所处位置相协调的原则下处理的。

在远处的背景部分由于离光源近,所以较离光源较远的画面前方在色彩明度上较亮.由以上的分析我们可以看出,在《拾穗者》整个画面中充满了对比的元素:主体人物劳动场面中充满的生气活力,与农场后方像草垛、树木和农舍等无生命力的物体的死寂的对比.2——《女史箴图》“女史箴图”这个名字对我来说并不陌生,早在中学时期的历史和美术课本上都看到过它的出现。

但是当时并没有机会对它的艺术价值和背后的故事进行深入了解。

直到这学期选修了美术鉴赏课,在老师的讲解之后自己又查阅了资料,这才算对女史箴图有了些新的了解和认识。

西方名画赏析西方名画那可真是艺术宝库里的璀璨明珠啊,今天咱就来好好赏析赏析。

就说达芬奇的《蒙娜丽莎》吧,这幅画那知名度可太高了。

蒙娜丽莎那似笑非笑的表情,就像藏着无数的小秘密。

每次看她的眼睛,就感觉她好像在跟你玩猜谜游戏,眼神里透着一种神秘又温柔的劲儿。

她的手搭在那儿,姿势特别优雅,就像一个安静坐在那儿的贵族夫人。

这幅画的背景也很有讲究,那山水的朦胧感,给整个画面增添了一种梦幻的氛围。

感觉达芬奇就像一个超级魔术师,用他的画笔创造出了这么一个让人捉摸不透又深深着迷的女人形象。

再看看梵高的《星月夜》。

哎呀,这幅画就像梵高用他内心的激情点燃了整个夜空。

那星星和月亮都特别大,特别亮,像是要从画布上跳出来似的。

那天空的漩涡,就像梵高内心情绪的漩涡,疯狂又热烈。

而下面的小村庄却显得很宁静,这种动静的对比太妙了。

梵高的笔触特别有力量,一笔一笔都像是他在诉说着自己对这个世界独特的感受。

他在画这幅画的时候,肯定是满脑子的奇思妙想,把自己看到的夜空完全变成了一个充满奇幻色彩的梦境世界。

还有伦勃朗的《夜巡》。

这幅画特别有趣,它不像是那种规规矩矩的集体照。

伦勃朗把人物的光影处理得超级棒,画面里有明有暗,那些人物就像从黑暗里走出来一样。

感觉他不是在画一群人,而是在讲述一个有情节的故事。

每个人物的表情和动作都不一样,就像真的在执行某个任务。

看这幅画的时候,就像自己站在那个场景里,是个默默观察他们的小角色。

西方这些名画啊,每一幅都像是一个小世界。

画家们把自己的情感、想法,还有对生活的感悟都揉进了那一笔一画里。

它们就像有魔力一样,不管过了多少年,都能让我们这些看画的人产生共鸣,感受到画家当时的喜怒哀乐。

它们可不仅仅是挂在墙上的装饰,更像是打开艺术家心灵的一把把钥匙,带着我们走进他们的精神世界,在那个世界里畅游,去发现那些被时间尘封的美好和感动。

世界名画鉴赏1. 达芬奇自画像意大利绘画大师达.芬奇的素描精品。

他的素描作品的艺术水平已达极高的境地,被誉为素描艺术的典范。

在这幅《自画像》中,画家观察入微,用的线条丰富多变,刚柔相济尤其善用浓密程度不同斜线表现光暗的微妙变化,此画用线生动灵活,概括性强,简单的寥寥数笔却包含许多转折,体面关系,发线代面,立体感很强,还有,人物的表情也很传神。

2.岩间圣母画为祭坛画 ,达芬奇,189.5X119.5厘米,现藏伦敦国立美术馆.此画是应一宗教团体之请而为米兰的圣弗朗切斯科教堂的一间礼拜堂作的祭坛画。

此画以圣母居图中央,她右手扶婴孩圣约翰,左手下坐婴孩耶酥,一天使在耶酥身后,构成三角形构图,并以手势彼此响应,背景则是一片幽深岩窟,花草点缀其间,洞窟通透露光。

此画虽属传统题材,然表达手法和构图布局皆表明达.芬奇的艺术水平之高深。

人物,背景的微妙刻画烟雾状笔法的运用,科学地写实以及透视,缩形等技术法的采用,表明了他在处理逼真写实和艺术加工的辩证关系方面达到了新的水平。

这幅画是标志达.分奇盛期创作开始的作品。

3.最后的晚餐《最后的晚餐》达.芬奇油画 1495-1498 420X910厘米,现藏米兰圣玛利亚德尔格契修道院.达.芬奇毕生创作中最负盛名之作。

在众多同类题材的绘画作品里,此画被公认为空前之作,尤其以构思巧妙,布局卓越,细部写实和严格的体面关系而引人入胜。

构图时,他将画面展现于饭厅一端的整块墙面,厅堂的透视构图与饭厅建筑结构相联结,使观者有身临其境之感。

画面中的人物,其惊恐,愤怒,怀疑,剖白等神态,以及手势,眼神和行为,都刻划得精细入微,唯妙唯肖。

这些典型性格的描绘与画题主旨密切配合,与构图的多样统一效果互为补充,使此画无可争议地成为世界美术宝库中最完美的典范杰作4.创造亚当《创造亚当》米开朗基罗壁画1508年米开朗基罗的代表壁画中的重要部分。

因为他在佛罗伦萨的盛名,当时的罗马教皇尤里乌斯二世邀他参加制作教皇陵墓,后又中断。

法国素有浪漫之都的称号,不仅在欧洲著名的文艺复兴,思想启蒙运动中都有杰出的代表,在近现代的艺术传承上也颇有创新,不但出现了罗丹这样的雕塑艺术大师,也出现了像莫奈和马蒂斯等印象派、野兽派的代表人物。

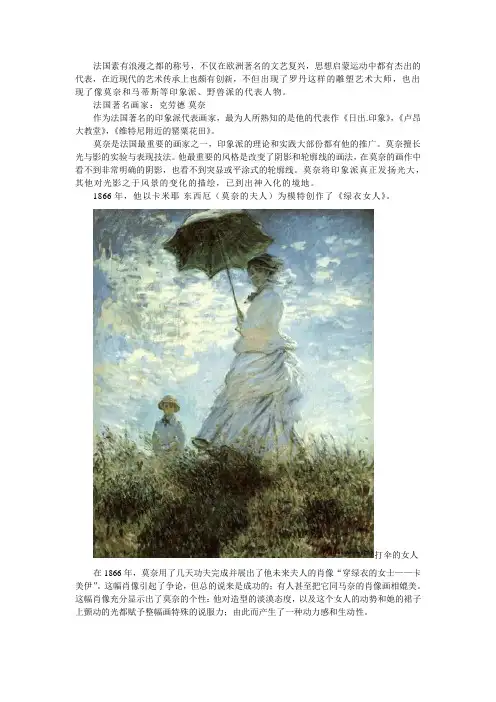

法国著名画家:克劳德·莫奈作为法国著名的印象派代表画家,最为人所熟知的是他的代表作《日出.印象》,《卢昂大教堂》,《维特尼附近的罂粟花田》。

莫奈是法国最重要的画家之一,印象派的理论和实践大部份都有他的推广。

莫奈擅长光与影的实验与表现技法。

他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法,在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影,也看不到突显或平涂式的轮廓线。

莫奈将印象派真正发扬光大,其他对光影之于风景的变化的描绘,已到出神入化的境地。

1866年,他以卡米耶·东西厄(莫奈的夫人)为模特创作了《绿衣女人》。

打伞的女人在1866年,莫奈用了几天功夫完成并展出了他未来夫人的肖像“穿绿衣的女士——卡美伊”。

这幅肖像引起了争论,但总的说来是成功的;有人甚至把它同马奈的肖像画相媲美。

这幅肖像充分显示出了莫奈的个性:他对造型的淡漠态度,以及这个女人的动势和她的裙子上颤动的光都赋予整幅画特殊的说服力;由此而产生了一种动力感和生动性。

在普法战争(Franco-PrussianWar)(1870年-1871年)期间,莫奈来到英国避难。

在那里他学习约翰·康斯太布尔和J·M·W·透纳(J.M.W.Turner)的作品。

回到法国后,1872年或者1873年,莫奈以勒阿弗尔的一处风景为背景创作了《印象·日出》。

这幅名画是莫奈于1873年在阿弗尔港口画的一幅写生画。

他在同一地点还画了一张《日落》, 在送往首届印象派画展时,两幅画都没有标题。

一名新闻记者讽刺莫奈的画是"对美与真实的否定,只能给人一种印象"。

莫奈于是就给这幅画起了个题目——《日出·印象》。

拒绝当土豪,100幅西方名画图文赏析(上)一个人在其一生中,应该欣赏、了解一些世界名画。

从名画中,我们可以提高审美情趣,进而提升艺术修养,还可以学习到丰富的历史文化知识,从而优化知识结构。

本专题的目的就是使读者在轻松、愉悦的阅读过程中获得更多的审美享受,想象空间和文化熏陶。

·画名:《野牛图》作者:马格德林人(西班牙)时间:距今约1.5万年类别:洞窟岩画尺幅:全长195cm收藏:西班牙,阿尔塔米拉山洞名称:《捕禽图》出处:埃及底比斯内巴蒙墓出土创作工夫:约前1400 年尺寸:高81cm类别:陵墓壁画收藏:英国,伦敦,大英博物馆这幅壁画绘制于古埃及新王国时期一个贵族——内巴蒙的陵墓,描画的是死去的内巴蒙和妻子儿女在河畔打猎的情形。

名称:《基督在以马忤斯的晚餐》作者:卡拉瓦乔创作时间:1601 年尺寸:141 × 196.2cm类别:布面油画收藏:英国,伦敦,国立画廊这幅画的内容取材于一个基督教故事:耶稣遇害后不久,在耶路撒冷附近的一个小村庄——以马忤斯傍晚时分,几个门徒正在谈论耶稣被害以及三天后复活的事情。

在基督的启示面前,画中人物的表情非常强烈;桌子边上倾斜的水果篮和盘中的烤鸡画的很生动,但是也无法分散观众的注意力。

作品的立体感很强,深度空间非常明显。

名称:《拉奥孔》作者:埃尔·格列柯创作时间:1610年尺寸:142 × 193cm类别:布面油画收藏:美国,华盛顿,国家艺术画廊画面笼罩着一种虚幻、病态的神秘气氛。

色彩则加强了凄凉恐怖的月夜的阴森逼人,人物像是旷野中的孤魂一般漂泊无定。

格列柯笔下的人物形象成为其思想哲理的象征。

他晚年常到精神病院写生,因此,其画中人物和正常人不断拉开距离。

这幅作品正是格列柯的自我写照:他一方面叹息没落贵族走向崩溃,一方面为自己的苦闷、矛盾和没有出路发出来自肺腑的挣扎。

名称:《渔夫》创作时间:约前1500 年类别:壁画收藏:希腊,国立考古学博物馆一位年轻的捕鱼人手里捏着捕获的海鱼。

西方美术名画赏析西方美术名画赏析今天,老师让我们去参观西方著名的绘画作品。

西方的绘画在欧洲有着悠久的历史,有许多传世的名作。

所以这次我们是要对他们的绘画作品进行赏析和鉴定。

我们看到了卢浮宫里那幅《蒙娜丽莎》,这幅作品现在还在卢浮宫呢!它是一幅世界名画,价值连城啊!那幅画给人的感觉好像在跟你说话似的,眼睛炯炯有神。

她没有化过妆,却显得非常有气质。

它的眉毛微微上扬,可能是天生的吧,当然不排除后天画的成分。

因为画中的女子虽然已经年近60,但依旧美丽如初,嘴角带笑,甚至皱纹都能感受到女子当时的快乐。

而且她还充满了活力,全身洋溢着幸福的微笑。

我先欣赏的是莫奈的《睡莲》。

他的这幅画很大,有8英尺长, 3英尺宽,我也去看了他其他的画,比这小多了。

它跟上面那幅蒙娜丽莎有些相似之处。

画中的女子正躺在湖边睡觉,我好像听到了花开的声音,当然我不知道那是否真的存在,但确实令我产生了无限的遐想。

我猜画家创作这幅画的灵感来自于梦境吧!第二幅是梵高的《向日葵》,它也是一幅很大的画,足有6英尺高, 2英尺宽。

他是后印象派画家,他热爱太阳,也把太阳当做他创作的动力。

从这幅画中我似乎看到了朝阳。

它的色彩很丰富,用笔也很大胆,完全打破了画家原有的风格。

虽然他生前不被世人认可,但是他的艺术却影响了后世的艺术家。

梵高的这种大胆的风格激励了许多的画家,所以后来才出现了印象派。

今天,我欣赏了三幅西方的著名油画作品。

《蒙娜丽莎》是世界上最杰出的肖像画,那副画真的好像会说话似的,眼睛炯炯有神,仿佛在说:“你们来了,快坐呀!”我想可能每个人见到它都会情不自禁地发出这样的赞叹吧!还有一幅特别的画就是《大卫》,它的作者叫米开朗基罗,但它的称号并不是大卫,而是圣母玛利亚。

我仔细观察了这幅画,只见大卫举起枪对准了自己的弟弟,愤怒的喊道:“放下武器!”然后圣母玛利亚和孩子们向大卫走来,孩子们的手臂里都拿着蜡烛,意思是代表耶稣。

接着,她把蜡烛点燃,画中充满了圣洁和希望的味道。

艺术的狂想,野兽一点又何妨?艺术,理应是一种单纯的表现,艺术的珍贵在于画出所想,勾勒出属于自己心中的独一无二的多彩世界。

我认为,这才是艺术的初衷,也是艺术的归宿。

为政治绘画,为生活作画,必然在其存在的时代有可取之处,但绘画艺术抛开世俗单纯的如孩童的气质就已散失了。

偶然一次,我看到野兽派的作品时,一种莫名的震撼轻轻敲打了我的内心。

也许他们的名气不如印象派,;也许,他们对古典艺术的摧毁不如梵高来的彻底,但我还是被他们的那份对色彩的单纯感动了。

一色彩的冲击,这是我喜爱的颜色。

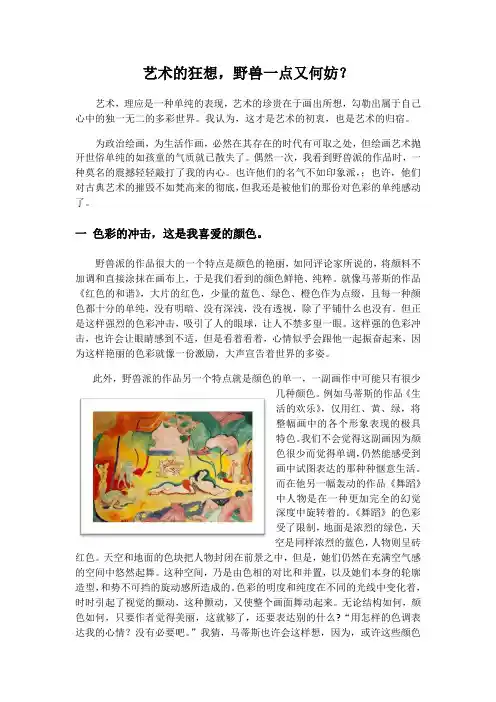

野兽派的作品很大的一个特点是颜色的艳丽,如同评论家所说的,将颜料不加调和直接涂抹在画布上,于是我们看到的颜色鲜艳、纯粹。

就像马蒂斯的作品《红色的和谐》,大片的红色,少量的蓝色、绿色、橙色作为点缀,且每一种颜色都十分的单纯,没有明暗、没有深浅,没有透视,除了平铺什么也没有。

但正是这样强烈的色彩冲击,吸引了人的眼球,让人不禁多望一眼。

这样强的色彩冲击,也许会让眼睛感到不适,但是看着看着,心情似乎会跟他一起振奋起来,因为这样艳丽的色彩就像一份激励,大声宣告着世界的多姿。

此外,野兽派的作品另一个特点就是颜色的单一,一副画作中可能只有很少几种颜色。

例如马蒂斯的作品《生活的欢乐》,仅用红、黄、绿,将整幅画中的各个形象表现的极具特色。

我们不会觉得这副画因为颜色很少而觉得单调,仍然能感受到画中试图表达的那种种惬意生活。

而在他另一幅轰动的作品《舞蹈》中人物是在一种更加完全的幻觉深度中旋转着的。

《舞蹈》的色彩受了限制,地面是浓烈的绿色,天空是同样浓烈的蓝色,人物则呈砖红色。

天空和地面的色块把人物封闭在前景之中,但是,她们仍然在充满空气感的空间中悠然起舞。

这种空间,乃是由色相的对比和并置,以及她们本身的轮廓造型,和势不可挡的旋动感所造成的。

色彩的明度和纯度在不同的光线中变化着,时时引起了视觉的颤动,这种颤动,又使整个画面舞动起来。

无论结构如何,颜色如何,只要作者觉得美丽,这就够了,还要表达别的什么?“用怎样的色调表达我的心情?没有必要吧。

西方经典绘画鉴赏与解析绘画是艺术的一种形式,是一种通过视觉表达思想、情感和美感的手段。

西方经典绘画作为世界艺术史上的重要组成部分,具有丰富的艺术内涵和深远的影响力。

本文将对几幅西方经典绘画进行鉴赏与解析,探索其中的艺术背景、创作技巧以及艺术家的意图。

一、《蒙娜丽莎》《蒙娜丽莎》是意大利文艺复兴时期画家达·芬奇的代表作品,也是世界上最著名的绘画之一。

这幅肖像画描绘了一个微笑而神秘的女性,给人一种灵动而深邃的感觉。

画面布满柔和的光影,使得人物更加立体感和真实感。

芬奇在这幅作品中运用了多种绘画技法,如色彩的渐变和明暗对比,给人以立体感,同时使用了特殊的透视法,使画面更具空间感。

艺术家通过精细的细节描绘,使得蒙娜丽莎的神情生动且富有表情。

这幅画作的背景也是非常有意思的,表达了人与自然的和谐统一之美。

二、《星夜》《星夜》是荷兰后印象派画家梵高的作品,这幅画充满了戏剧性的表现力和强烈的情感。

画中的星空和光与色的运用展现出一种超现实的氛围,给人一种梦幻般的感觉。

梵高将自己对自然界的感知和内心的情感融入到作品中,创造出了一种独特的艺术语言。

在《星夜》中,梵高运用了明亮的色彩和短而粗糙的画笔笔触,使画面充满了活力和动感。

他通过对星星和月亮的强烈表现,表达了对自然的热爱和对宇宙的探索。

画面中的一棵树在月光的照射下显得异常挺拔有力,象征着生命的坚韧和力量。

三、《吶喊》《吶喊》是挪威表现主义画家爱德华·姆克的代表作之一,这幅作品呈现出一种极其强烈的情感和精神状态。

画中的人物似乎在尖叫和痛苦中挣扎,整个画面弥漫着一种不安和沉重的氛围。

姆克在画作中使用了夸张的形式和扭曲的线条,创造出一种非现实的形象,以强烈的画面效果表达了作者内心的焦虑和痛苦。

画面的色彩也是非常丰富和冲击性的,用鲜艳的颜色表达了作者对当时社会和人类存在的不满和控诉。

四、《吐舌头的嘘嘘女郎》《吐舌头的嘘嘘女郎》是美国波普艺术大师安迪·沃荷的代表作之一。

名画欣赏题目选编第一幅画:《蒙娜丽莎》《蒙娜丽莎》是意大利文艺复兴时期画家达·芬奇的代表作之一。

这幅画以其神秘的微笑和逼真的细节而闻名于世。

画中的女性形象,被认为是一位富有智慧和自信的女性。

她的眼神深邃,仿佛能看透人心。

这幅画也成为了世界艺术史上最具代表性的作品之一。

第二幅画:《星夜》《星夜》是荷兰后印象派画家梵高的代表作之一。

画中展现了一个夜晚的城市景象,星星闪烁,月亮明亮。

整个画面充满了梵高独特的笔触和色彩运用。

他运用了大胆的线条和鲜艳的颜色,创造出了一个充满活力和动感的画面。

这幅画也表达了梵高内心的孤独和痛苦。

第三幅画:《最后的晚餐》《最后的晚餐》是意大利文艺复兴时期画家列奥纳多·达·芬奇的杰作。

这幅画描绘了耶稣和他的十二门徒共进最后的晚餐的场景。

画中的人物形象栩栩如生,表情丰富,给人以深刻的印象。

达·芬奇以其精湛的绘画技巧和对细节的关注而闻名,这幅画也展现了他的才华和艺术追求。

第四幅画:《吃午餐的人》《吃午餐的人》是法国印象派画家莫奈的代表作之一。

这幅画描绘了一群在户外用餐的人们,他们身穿时尚的服装,享受着美食和阳光。

莫奈以其对光线和色彩的独特处理而著名,这幅画也展现了他对自然和生活的热爱。

画中的人物形象栩栩如生,给人以愉悦和轻松的感觉。

第五幅画:《吶喊》《吶喊》是挪威表现主义画家爱德华·蒙克的代表作之一。

这幅画描绘了一个面容扭曲、手捂耳朵的人,他似乎在尖叫。

画面中的色彩鲜艳而狂热,给人一种强烈的情感冲击。

蒙克以其对人类情感的深刻洞察和表现手法的独特性而著名,这幅画也展现了他对人类存在的思考和探索。

第六幅画:《自由引导人民》《自由引导人民》是法国雕塑家弗雷德里克·奥古斯特·巴托尔迪的代表作之一。

这座雕塑描绘了一位女性手持火炬,高举在空中,象征着自由和进步。

她的身姿威严而庄重,给人以力量和希望的感觉。

这座雕塑也成为了纽约自由女神像的灵感来源,象征着美国的自由和民主。

100幅世界名画赏析(一)1.乔托《犹大之吻》乔托《犹大之吻》聚焦于基督和犹大之间心理交锋的瞬间。

基督坚定的目光回应犹大的注视,眼神中只有对背叛者的谦卑和同情。

在指控、欺骗和背叛的喧嚣中,基督保持着始终如一的怜悯。

乔托首次赋予形象鲜明的人性动机,以及传统绘画欠缺的心理深度与逼真感。

2.马萨乔《纳税银》马萨乔《纳税银》,画面描绘了《马太福音》里的故事:税吏质问耶稣是否缴纳了税。

画面中央税吏正在索要纳税银,场景延续至画面左边,彼得从鱼口中取出钱币。

右侧,彼得交给税吏纳税银。

马萨乔将三个独立场景浓缩于一幅画面之中,赋予角色人性化的感情,同时在古典主义基础上加入了技法的革新。

3.扬· 凡· 艾克《阿尔诺芬妮夫妇像》阿尔诺芬尼是1420年被菲力蒲公爵封为骑士真实人物,在画上拘泥而彬彬有礼地正和他新婚妻子在洞房中迎接贵客:他举起了右手,表示一种仪式,象征矢志爱情;新娘则伸出右手,放在新郎的左手上,宣誓要永远做丈夫的忠实伴侣。

华贵臃肿的衣饰是尼德兰市民阶层中一种富有者的装束。

室内的所有细节,如蜡烛、刷子、扫帚、苹果、念珠以及两人之间的小狗,都带有一定的象征性,它们提示着对婚姻幸福的联想。

画面上洋溢着虔诚与和平的气氛,以表达对市民生活方式和道德规范的赞颂。

4.保罗乌切洛《圣罗马诺之战》乌切洛名作《圣罗马诺之战》,显示出直线透视法领域的突出成就。

前景是交战双方,后面是持矛的队伍,地上横七竖八丢弃的武器盔甲。

背景经过几何式的抽象处理和透视安排,具有强烈的空间效果。

乌切洛首次在理性层面上,探索总结出「焦点透视法」,不仅使二维空间艺术在视觉上趋于科学性,而且使东西方绘画的空间经营从此分道扬镳。

5.波提切利《维纳斯的诞生》这是波提切利艺术最成熟时期的作品。

在这里,西风神使劲地吹动着灰暗的水面,将站在硕大的嘴形贝壳上从地中海的海水泡沫中升起的爱和美的女神维纳斯,推向前行。

时序女神正在迎候她.准备为她披上花衣。

名作鉴赏:西方油画大师们的名画欣赏以下作品,凝聚了近百年来西方油画大师们“潜心作画,创新艺术”的心血,值得一睹、了解和汲取的。

不相称的婚姻 1862年普基廖夫俄这幅画描绘了一青春少女与一老者结合的爱情悲剧。

老者被画家描绘得苍老憔悴,而少女则面色红润,充满青春活力。

画面以近景特写人物构图,集中表现一位风烛残年的将军娶一位少女为妻的情节,而这一丑恶的行为恰恰是在庄严的教堂中举行。

画家以同情少女的笔调,鞭挞了不合理的社会制度。

这件作品色彩简洁,极注意明暗、冷暖的对比关系,手法写实,因而人物性格鲜明。

马拉之死雅克-路易斯-达维特法描绘的是法国革命家马拉被杀手刺杀在浴缸里的历史事件,画家用写实的手法再现了当时马拉刚刚被刺的惨状。

马拉倒在浴缸里,被刺的伤口清晰可见,鲜血已染红了浴巾和浴缸里的药液,握着鹅毛笔的手垂落在浴缸之外,另一只手紧紧地握着凶手递给他的字条,女刺客夏绿蒂·科尔代是利用马拉对她的同情趁其不备下的毒手,我们还可以看到丢在地上的带血的凶器。

穿蓝装的小孩庚斯博罗英格兰新颖别致的蓝色调不但没有任何不适感,反而使人感到眼前一亮;活泼、跳跃的蓝色绸缎,变幻莫测的衣纹、高光;不落俗套的蓝色与含蓄、变换丰富的黄灰、蓝灰、绿灰、红灰的背景形成了奇妙的和谐对比。

腓特烈听桑索西长笛音乐会 1852年门采尔德该画的写实手法体现于画面每一处细节。

幻妙的音乐,精致的灯盏,婉转的长笛,闪烁的烛光,每一种物象的和谐构置复原了一幅展现上层社会风貌的画面。

倒牛奶的女仆弗美尔荷兰该画作于1685年。

构图不很复杂,轮廓清晰,环境纯朴。

将一个简朴的厨房画得很有感情,让人产生不同的怀旧心理。

女佣人是个非常健壮的村妇,她塞起了胸前围裙的一角,忙着准备早餐,所有人和物质感都很强烈。

拿破仑穿越阿尔卑斯山达维特法国这是拿破仑御用画家达维特首次刻画现世的英雄。

该画远景简约,近景细腻,色彩冷暖对比强烈,人物和战马的细节刻画非常到位。

拿破仑本人十分满意。

这幅画作于1642年,现藏于荷兰阿姆斯特丹国立美术馆。

当年,这幅画的问世曾让伦勃朗遭到众人嘲笑,如日中天的声望一落千丈,订画量骤减,自此生计日渐窘迫。

而今,此画已成为阿姆斯特丹国立美术馆的镇馆之宝,是许多荷兰人“朝圣”般的艺术杰作。

《夜巡》这个名称其实是个误会。

当年挂这幅画的大厅是烧泥炭明火取暖的,画上落了厚厚一层泥炭煤灰,使整幅画色彩黯淡,以至于18世纪时人们认为这个原本是白天的场景是在夜晚进行的,从而给他取名《夜巡》。

根据伦勃朗同时代人、也是他的朋友J.房龙撰写的《伦勃朗的最后岁月》一书中的记载,画面想表现的内容是班宁.库克上尉和他的民兵队离开军火库去换岗的场景。

城门在背景上隐约可见,一切仍处于一片混乱和无序中,右边一个老兵正敲着鼓,左后方一个士兵展开旗帜,有的士兵手持长枪,有的士兵在检查枪支,有的在相互议论,还有一条狗出现在队伍中。

画面正中,一边向前行走一边商谈的库克上尉和中尉构成了画面的中心。

在他们右后方,一个小女孩钻进了士兵的队伍,略微有些惊慌失措,旁边似乎隐约可见一小男孩的侧影。

小女孩的形象在光源照射之下显得异常鲜明。

全画的色调是典型的伦勃朗风格,在黯淡的背景中,因光的照射而呈现出生命的色彩。

中尉的军服和小女孩的服装呈明亮的浅朱黄色,颇为抢眼。

接着我们的目光会被库克上尉雪白的皱褶领所吸引,他华丽的黑色军服在其衬托之下益发显得醒目。

然后是上尉的红色披巾,呼应着他右侧穿着红色军装、持长枪的士兵。

在明亮的黄色和黑色的背景之间,红色起到了一种平衡和过渡的作用,增添了画面色彩的丰富度和层次感。

这是一幅极大的画,画面中的人物都如真人般大小,虽人物众多但主次分明,除了两个队长和小女孩之外,其他人物都被安排在暗色调的中后景中,并有一种向中心汇聚的动感。

艺术家又用明暗、光影和黑白强烈对比的手法让整个画面呈现出异常丰富的层次感和空间感。

整个构图、光影的处理和色彩的搭配,让这个看上去有些混乱无序的场面蕴含着一种内在的秩序:沉着镇定地走在前面的指挥官很清楚队伍正处于整装待发的状态,而士兵们将会遵从他发出的指令。

西方名画鉴赏

-----穷困潦倒大画家米勒及作品

作者:张晓宏选修《西方名画鉴赏》在陶冶情操的同时也丰富了我在西方绘画技巧、著名画家、绘画风格、美术史等方面的知识。

提高了自身的艺术修养、鉴赏水平以及文化交往能力。

让我通过多途径的学习培养了兴趣,以不同的方式获取了更多的智慧。

在学习期间,我对让·弗朗索瓦·米勒尤为感兴趣。

1814年出生于法国诺曼第半岛格鲁什村的米勒是一个贫穷的耕农家庭的孩子。

童年时曾帮助父亲在田间劳动。

1831年17岁的米勒创作了《牧羊人在看守他的羊群》,显示出极高的绘画天赋。

次年得到瑟堡市向两位当地画家的赏识并跟随其学习绘画。

1837年23岁的米勒获得瑟堡市议会的奖学金,到巴黎美术学院向浪漫主义派画家德拉克罗瓦学习。

米勒也常常去罗浮宫,从米开朗基罗、普桑、林布兰特的画中临摹学习到不少表现技巧。

1840年米

风俗画《筛谷的人》。

1849年《十枯草的人》获得1000法郎的奖金,夏天时,

的巴比松村定居。

这是他最贫苦潦倒的时期,一边在画室创作,一边又必须为了生计在田里耕作。

1850年米勒画出了《播种者》。

峰之做。

现如今这幅画收藏在这幅画描写了一个农村中最普通的情景:秋天,金黄色的田野看上去一望无际,麦收后的土地上,有三个农妇正弯着身子十分细心地拾取遗落的麦穗,以补充家中的食物。

她们身后那堆得像小山似的麦垛,似乎和她们毫不相关。

我们虽然看不清这三个农妇的相貌及脸部的表情,但米勒却将她们的身姿描绘有古典雕刻一般庄重的美。

三个农妇的动作,略有角度的不同,又有动作连环的美,好像是一个农妇拾穗动作分解图。

扎红色头巾的农妇正快速的拾着,另一只手握着麦穗的袋子里那一大束,看得出她已经捡了一会了,袋子里小有收获;扎蓝头巾的妇女已经被不断重复的一上一下弯腰动作累坏了,她显得疲惫不堪,将左手撑在腰后,来支撑身体的力量;画右边的妇女,侧脸半弯着腰,手里捏着一束麦子,正仔细巡视那已经拾过一遍的麦地,看是否有漏捡的麦穗。

画面上,米勒使用了迷人的暖黄色调,红、蓝二块头巾那种沉稳的浓郁色彩也融化在黄色中,整个画面安静而又庄重,牧歌式地传达了米勒对农民艰难生活的深刻同情,和米勒对农村生活的特别的挚爱。

整个作品的手法极为简洁朴实,晴朗的天空和金黄色的麦地显得十分和谐,丰富的色彩统一于柔和的调子之中,展现在我们面前的是一派迷人的乡村风光。

它像米勒的其它代表作一样,虽然所画的内容通俗易懂,简明单纯,但又绝不是平庸浅薄,一览无余,而是寓意深长,发人深思,这也正是米勒艺术的重要特色。

在画面中充满的感伤与人性尊严的宁静,奠定了米勒在法国自然派画家中的重要地位。

为什么说,米勒是穷困潦倒的画家呢?亡妻的打击和穷困压得他透不过气来。

为了生存,他用素描去换鞋子穿,用油画去换床睡觉,还曾为接生婆画招牌去换点钱,为了迎合资产者的感官刺激,他还画过庸俗低级的裸女。

有一次他听到人们议论他说:“这就是那个除了画下流裸体、别的什么也不会画的米勒。

”这使他伤透了心。

从此他下决心不再迎合任何人了,坚决走自己的艺术道路。

法国现实主义绘画的兴起,是以巴比松画派为先驱的。

在这个画派中,最能实事求是地表现农民与自然的关系与矛盾的,应首推现实主义农民画家米勒。

让·弗朗索瓦·米勒是法国近代绘画史上最受人民爱戴的画家.也是穷困潦倒的一个大画家。