人教版初中所有鲁迅文章及出处

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:1

《朝花夕拾》导读一、作者简介鲁迅(1881~1936),原名周树人,字豫才,出身于没落的封建家庭。

中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。

代表作有:我国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,并第一次使用“鲁迅”这个笔名;中篇小说《阿Q正传》,回忆性散文集《朝花夕拾》,小说集《呐喊》《彷徨》等。

1881年9月25日,鲁迅先生诞生在浙江绍兴。

周家是一个大家族,到鲁迅祖父一辈,已日渐衰败。

鲁迅的父亲是个秀才,在仕途上终生不得意一直没有考上举人。

12岁那年,祖父因科场案入狱,父亲受此打击日渐病重,在他15岁那年病逝。

这段时间里,作为家中的长子,鲁迅计划每天出入于当铺和药店之间,深深地感到事态的炎凉。

17岁,鲁迅离开家乡,先进了南京水师学堂,后转入路矿学堂。

1902年,以优异成绩毕业,东渡日本深造。

两年后,进了仙台医学专门学校学习医学,幻灯片事件使他深刻地认识到改变中国人麻木的精神比医治肉体更为重要,于是弃医从文。

1909年回国,回国以后,鲁迅先后在杭州、绍兴等地教过书,后又去北京的教育部做事,其间目睹了辛亥革命从胜利到失败的整个过程,更加坚定了中国社会的当务之急是国民性的改造的认识。

1917年前后,新文化运动以及文学革命已经开始提倡,鲁迅开始写作,随着第一篇白话小说《狂人日记》的发表,一发不可收拾,创作了大量的文学作品。

二、写作背景创作《朝花夕拾》时鲁迅已是文坛举足轻重的作家。

1926年“三一八”惨案后,鲁迅写了《纪念刘和珍君》等文,愤怒声讨反动政府的无耻行径,遭到反动政府的迫害,不得不过起颠沛流离的生活。

他曾先后避居山本医院、德国医院等处。

尽管生活艰苦,还写了不少的散文诗和《二十四孝图》《五猖会》《无常》等三篇散文,它们后来与鲁迅在惨案发生之前写作的《狗•猫•鼠》《阿长与〈山海经〉》收入了散文集《朝花夕拾》。

1926年9月鲁迅接受了厦门大学的聘请,南下教书,但他在厦门大学只带了四个多月,因为他发现厦门大学的空气和北京一样,也是污浊的。

人教版九年级上册语文鲁迅《故乡》鲁迅原文选编教案一. 教材分析《故乡》是鲁迅先生于1918年发表的一篇短篇小说,后被收录在人民教育出版社九年级上册语文教科书中。

该文以作者回乡省亲的经历为背景,描绘了作者在与故乡、故人重逢的过程中所引起的思考和感悟,表达了作者对故乡变迁的哀伤和对童年记忆的怀念。

文章语言朴实、情感真挚,具有很强的感染力,是鲁迅先生乡土文学的代表作之一。

二. 学情分析学生在学习本文前,已有一定的文学鉴赏能力和批判性思维能力。

但本文所反映的社会背景、乡土情感以及作者的写作手法对学生来说可能较为陌生。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入理解课文内容,感受作者的情感表达,并学会分析文章的写作特点。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够理解课文的基本内容,把握作者的写作手法和情感表达。

2.过程与方法:通过朗读、讨论等方式,培养学生独立思考和合作探究的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生感受作者对故乡的热爱和怀念,培养学生的乡土情怀和人文精神。

四. 教学重难点1.重点:理解课文内容,把握作者的写作手法和情感表达。

2.难点:分析文章的写作特点,体会作者对社会变迁的思考。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、音乐等手段,营造氛围,引导学生进入课文情境。

2.朗读法:通过朗读,让学生感受课文的语言美和情感表达。

3.讨论法:分组讨论,鼓励学生发表自己的见解,培养合作探究能力。

4.案例分析法:分析课文中的具体案例,让学生深入了解作者的写作手法。

六. 教学准备1.课件:制作课件,包括课文内容、作者简介、相关图片等。

2.教学视频:准备与课文相关的教学视频,用于导入和拓展环节。

3.课文音频:准备课文朗读音频,让学生在课堂上进行跟读和欣赏。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示作者鲁迅的图片,简介作者的生平和创作背景。

然后播放课文朗读音频,让学生初步感受课文的语言和情感。

2.呈现(10分钟)学生自读课文,感受作者对故乡的描绘和情感表达。

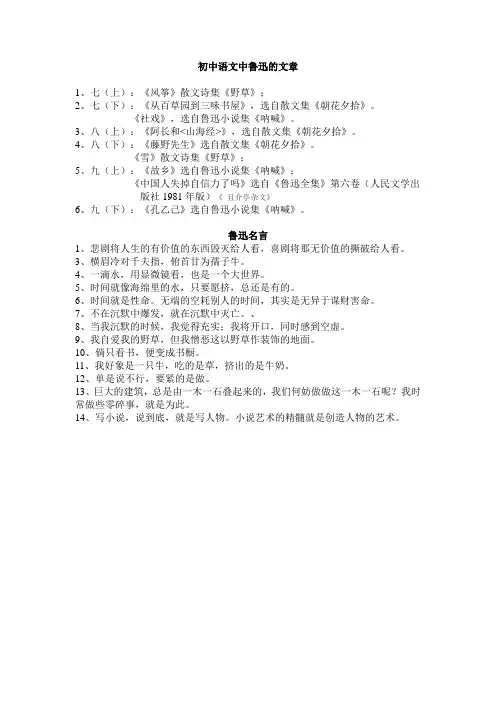

初中语文中鲁迅的文章

1、七(上):《风筝》散文诗集《野草》;

2、七(下):《从百草园到三味书屋》,选自散文集《朝花夕拾》。

《社戏》,选自鲁迅小说集《呐喊》。

3、八(上):《阿长和<山海经>》,选自散文集《朝花夕拾》。

4、八(下):《藤野先生》选自散文集《朝花夕拾》。

《雪》散文诗集《野草》;

5、九(上):《故乡》选自鲁迅小说集《呐喊》;

《中国人失掉自信力了吗》选自《鲁迅全集》第六卷(人民文学出

版社1981年版)《且介亭杂文》

6、九(下):《孔乙己》选自鲁迅小说集《呐喊》。

鲁迅名言

1、悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看。

3、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

4、一滴水,用显微镜看,也是一个大世界。

5、时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

6、时间就是性命。

无端的空耗别人的时间,其实是无异于谋财害命。

7、不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

、

8、当我沉默的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。

9、我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。

10、倘只看书,便变成书橱。

11、我好象是一只牛,吃的是草,挤出的是牛奶。

12、单是说不行,要紧的是做。

13、巨大的建筑,总是由一木一石叠起来的,我们何妨做做这一木一石呢?我时常做些零碎事,就是为此。

14、写小说,说到底,就是写人物。

小说艺术的精髓就是创造人物的艺术。

【备注】此份资料归纳了部编版七至九年级语文课本里所涉及到的鲁迅写的所有课文的选自作品及我个人总结的记忆规律,方便学生背诵。

假如时间紧,可直接记最后的规律。

七上第9课从百草园到三味书屋选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷,人民出版社2005年版)。

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家。

代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

七下第9课阿长与《山海经》选自《朝花夕拾》鲁迅全集第二卷。

人民文学出版社2005年版。

八上第5课藤野先生选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷,人民文学出版社2005年版)。

八下第1课社戏鲁迅选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是每年所演的“年规戏”。

九上第14课故乡鲁迅选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

17 中国人失掉自信力了吗鲁迅选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷,人民文学出版社2005年版)。

九下第5 课孔乙已选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

归纳:选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷)的作品有:社戏故乡孔乙已这三篇课文的版本都是人民文学出版社2005年版。

选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷)的作品有:从百草园到三味书屋阿长与《山海经》藤野先生这三篇课文的版本也和上面三篇一样,都是人民文学出版社2005年版。

选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷)的作品有:中国人失掉自信力了吗从以上资料中,我个人总结的规律是:(此规律仅适用于部编版初中语文课本)1. 课文题目的字数≦3的,均选自字数少(只有2个字)的《呐喊》;2. 课文题目的字数≧4的,均选自字数更多点(有4个字)的《朝花夕拾》。

即:课文题目字数少的选自字数少的作品,课文题目字数多的选自字数多的作品。

《朝花夕拾》【关于作家】鲁迅原名周樟寿,字豫山,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

中国现代文学家、思想家、革命家。

【作品简介】《朝花夕拾》是鲁迅所写的唯一一部回忆散文集,原名《旧事重提》。

一向得到极高的评价。

作者说,这些文章都是“从记忆中抄出来”的“回忆文”。

本书为鲁迅一九二六年所作回忆散文的结集,共十篇。

前五篇写于北京,后五篇写于厦门。

最初以《旧事重提》为总题,陆续发表于《莽原》半月刊。

一九二七年七月,鲁迅在广州重新加以编订,并添写《小引》和《后记》,1928年9月结集时改名为《朝花夕拾》。

《朝花夕拾》共收入10篇作品。

包括:对猫的厌恶和仇恨的《狗.猫.鼠》;怀念长妈妈又哀其不幸,怒其不争的《阿长与<山海经>》;批判封建孝道观念的《二十四孝图》;表现封建家长制阴影的《五猖会》;描绘迷信传说中的勾魂使者《无常》;写童年之事的《从百草园到三味书屋》;揭露庸医误人的《父亲的病》;描写一个心术不正,令人憎恶的衍太太形象的《琐记》;最使鲁迅感激的日本老师《藤野先生》;潦倒一生的同乡好友《范爱农》。

《朝花夕拾》将往事的回忆与现实的生活紧密地结合起来,充分显示了作者关注人生、关注社会改革的巨大热情。

【书名含义及改名原因】《朝花夕拾》,原名叫《旧事重提》,过于直白,后改名为《朝花夕拾》,更含蓄,富于文采。

“朝花夕拾”的含义就是早上掉落的花,傍晚拾起,比喻晚年回忆早年的生活,也就是旧事重提,所以,其中的文章都是回忆性散文【主要内容和主题思想】《狗•猫•鼠》1.在鲁迅的《朝花夕拾》中,写“宠物”的文章是哪一篇文章?答:《狗•猫•鼠》2.简析狗和猫成了仇家的原因?答:动物们因为要商议要事,开了一个会议,鸟、鱼、兽都齐集了,单是缺了象。

大家议定,派伙计去迎接它,拈到了当这差使的阄的就是狗。

“我怎么找到那象呢?我没有见过它,也和它不认识。

”它问。

“那容易,”大众说,“它是驼背的。

”狗去了,遇见一匹猫,立刻弓起脊梁来,它便招待,同行,将弓着脊梁的猫介绍给大家道:“象在这里!”但是大家都嗤笑它了。

初中语文中鲁迅的文章

1、初中语文课本第一册:《风筝》散文诗集《野草》;

2、初中语文课本第二册:《从百草园到三味书屋》,选自散文集《朝花夕拾》。

《社戏》,选自鲁迅小说集《呐喊》。

3、初中语文课本第三册:《阿长和<山海经>》,选自散文集《朝花夕拾》。

4、初中语文课本第四册:《藤野先生》选自散文集《朝花夕拾》。

5、初中语文课本第五册:《故乡》选自鲁迅小说集《呐喊》;《中国人失掉自信力了吗》选自《鲁迅全集》第六卷(人民文学出版社1981年版)

6、初中语文课本第六册:《孔乙己》选自鲁迅小说集《呐喊》。

鲁迅名言

1、悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看。

3、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

4、一滴水,用显微镜看,也是一个大世界。

5、时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

6、时间就是性命。

无端的空耗别人的时间,其实是无异于谋财害命。

7、不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

、

8、当我沉默的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚。

9、我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。

10、倘只看书,便变成书橱。

11、我好象是一只牛,吃的是草,挤出的是牛奶。

12、单是说不行,要紧的是做。

13、巨大的建筑,总是由一木一石叠起来的,我们何妨做做这一木一石呢?我时常做些零碎事,就是为此。

14、写小说,说到底,就是写人物。

小说艺术的精髓就是创造人物的艺术。

七年级上册语文鲁迅的文章

七年级上册的语文课本中,可能包含了一些鲁迅的文章。

这些文章通常以《药》、《故乡》、《自卖儿童记》等为代表。

以下是其中一篇鲁迅的文章《自卖儿童记》的段落摘录:

1. "这是一张在梦中白发苍苍,而在醒时气愤愤地抓来的纸,是我的岁月格斗的见证。

"

2. "可是那是多么的好呵,无边的黄昏胜过黑皮酒窝的笑脸;更别说完全地倒下;连一个偷眼看我的静默的人,也没有了!"

3. "仿佛在我头上,已经滚动着全中国的黑暗了。

"

这些摘录展示了鲁迅作品中他对社会现象的批判和对人世间的痛苦的感受。

在阅读这些文章时,可以更加深入地了解鲁迅先生对于社会现象和人性的独特思考和见解。

小说集《呐喊》篇目《呐喊》收入了鲁迅先生1918-1922年所作的15部小说。

后来作者抽出去一部历史小说《不周山》(后更名为《铸剑》),遂成现在的14部。

这些小说反映了五四前后中国社会被压迫者的痛苦生活和悲惨命运。

《呐喊》自序一件小事狂人日记鸭的喜剧端午节故乡孔乙己药阿Q正传兔和猫社戏风波头发的故事明天白光内容简介在《呐喊》自序中,作者回顾了自己的人生经历,其中了反应了作者思想发展的过程和从事文艺活动的目的和态度。

同时也说明了这些小说的由来和起名的原由。

作者从学洋务、学医、走科学救国之路,到推崇文艺,把文艺做为改变国民精神的武器,表现了他爱国主义思想的发展和求索救国救民道路的精神历程。

本篇对于了解作者的生平、思想、理解本集小说的内涵,及意蕴均有极大的参考价值。

在写作上,本篇自序文笔清新老到,周密流畅,震人心魄又引人入胜,读之使人欲罢不能。

其语言风格充溢着鲁迅独特的个性,具有极强的艺术魅力。

《狂人日记》是鲁迅的第一篇白话小说,也是现代文学史上的第一篇白话小说,发表于1918年5月的《新青年》,作者首次采用了鲁迅这一笔名。

本篇塑了一个反封建战士——“狂人”的形象。

作者通过狂人的叙述,揭露了中国社会几千年的文明史,实质上是一部吃人的历史;披着“仁义道德”外衣的封建家庭制度和封建礼教,其本质是吃人。

同时,作者发出“救救孩子”的呼声,呼吁人民觉悟起来,推翻封建制度。

本篇以鲜明的反封建思想和强烈的艺术感染力,在思想界,文化界引起了巨大反响,从而为整个中国新文学运动打下了坚实的基础。

本篇在艺术手法上的特色,在新文化运动中产生了广泛的影响。

作者用写实主义手法描写狂人的多疑敏感、妄想,都符合迫害狂的病态特征。

而且用象征主义的手法写狂人含义双关的表述。

狂人对封建势力作得象征性描绘,将写实的手法和象征的手法结合得天衣无缝。

从而产生了极强的艺术感染力,其次是语言性格化。

《狂从日记》使用的是现代文学语言。

作者精心构思了一个“语言杂错无伦次”的狂人。

鲁迅中学课文有哪些

1、七年级上册《从百草园到三味书屋》选自散文集《朝花夕拾》

2、七年级下册《社戏》选自小说集《呐喊》

3、七年级下册《风筝》选自散文诗集《野草》

4、八年级上册《阿长与》选自散文集《朝花夕拾》

5、八年级下册《藤野先生》选自散文集《朝花夕拾》

6、八年级下册《雪》选自散文诗集《野草》

7、九年级上册《故乡》选自小说集《呐喊》

8、九年级下册《孔乙己》选自小说集《呐喊》

扩展资料

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,是现代文学家鲁迅的散文集,收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文,1928年由北京未名社出版,现编入《鲁迅全集》。

此文集作为“回忆的记事”,多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。

前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景,后三篇叙述他从家乡到南京,又到日本留学,然后回国教书的经历。

揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象,同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中,不畏艰险,寻找光明的困难历程,以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

文集以记事为主,饱含着浓烈的抒情气息,往往又夹以议论,做到了抒情、叙事和议论融为一体,优美和谐,朴实感人。

作品富有诗情画意,又不时穿插着幽默和讽喻;形象生动,格调明朗,有强烈的感染力。