临江仙定风波

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:24

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

人生不经几番风雨,便难彻悟。

东坡一生多遭困顿踬踣,仕途几经沉浮。

宋神宗元丰三年(1080年),苏轼因“乌台诗案”被贬黄州。

这次磨难几乎要了他的性命,劫后余生的东坡对仕途早已厌倦,对人生更是大彻大悟了。

从刚被贬谪(1080年)到作此诗(1082年),苏轼的思想是有一个变化过程的。

刚被贬谪时,词人尚在叹息“长恨此身非我有,何时忘却营营”(《临江仙》),非常希望能“小舟从此逝,江海寄馀生”(《临江仙》)。

可是希望不等于现实,彼时东坡的心里,有的是对仕途的失望,对未来的迷惘,对人生的无奈。

其悲观的情绪充盈于词句之中,直至发出“世事一场大梦,人生几度秋凉”(《西江月》)的喟叹。

三年的谪居生活,长官同僚的厚待,乡野村夫的尊爱,亦能略略慰藉他那颗孤独受伤的心。

东坡的心从刚被贬谪的绝望中逐渐苏醒,心态变得缓和、宁静,而《定风波》一词正好反映了这一点。

全词是紧扣“归去,也无风雨也无晴”这一主旨展开描写、抒情的。

写景,景中寓情。

全词所述之事、所抒之情,均放被词人巧妙的置于“风雨”这一环境之中来展开的。

风是什么样的风?“料峭春风”,“微冷”的春风。

雨是什么样的雨?春风轻拂,略带凉意的沙沙小雨,是“烟雨”。

也正是这种微风、细雨,才决定了虽无雨具,也不觉狼狈。

其实,从生活实际的角度来看,初春的风雨应该说还是很冷的,更不宜在初春的风雨中没有雨具行走。

而词人在这里所要表达的只是一种体验,一种感觉。

这里有个比较,词人在序中有言:“同行皆狼狈,余独不觉”。

为何“余独不觉”呢?东坡正是在感受这风雨,借这风雨来冲刷心中的块垒。

这里似乎在表达,政治上的大风大雨都挺过来了,这自然界中的小风小雨又算得了什么,更何况还有“山头斜照”在前方相迎呢。

要说此时东坡的心态已与刚贬谪时大不相同了,少了一份迷惘、哀叹,多了一份缓和、宁静。

苏轼最著名的十首诗苏东坡经典诗词千古绝唱

苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。

其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格。

1苏东坡最着名的十首诗词1、《定风波》

与客携壶上翠微。

江涵秋影雁初飞。

尘世难逢开口笑。

年少。

菊花须插满头归。

酩酊但酬佳节了。

云峤。

登临不用怨斜晖。

古往今来谁不老。

多少。

牛山何必更沾衣。

2、《水调歌头》

明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年?

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间!

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

尤袤最著名的十首诗尤袤,字涵阳,号古山,一位备受尊敬的宋朝诗人,他的著名的诗作,不仅留下了深刻的印象,而且在宋代以及后代乃至今天也仍然受到人们的青睐。

他最著名的作品有十首,它们分别是《临江仙》、《定风波》、《绮罗香》、《无题》、《感梅归朝潮》、《蝶恋花》、《望梅止渴》、《游园不值》、《江城子》以及《沁园春长沙》。

《临江仙》是尤袤最著名的一首诗,它描写了一个仙人住在江边的情景,仙人仿佛来自九天,梳着鲜艳的青纱,似乎受了某种神秘的力量的缚,无论他们有着怎样的外貌,他们都能彰显出一种难以言喻的美妙。

这首诗被誉为“入神诗”,它以深刻的文字写出了美妙诗句,它温柔而引人入胜,让读者在读完之后思考人生。

《定风波》是尤袤另外一首著名的诗,它描写了海上的风波,像马蹄般的翻滚,海浪像涛声声的咆哮,被赞誉为“海上定藏宝贝之歌”。

这首诗赋给人们一种豪迈的壮丽,像海浪一样,无与伦比的美丽,尤其是最后一句“海上的神仙,做着美梦千百回”,更是唱出了尤袤对定藏宝贝的崇拜。

《绮罗香》是尤袤又一首伟大的诗歌,它描写了仙踪缥缈,绮罗香和佳人送客的场景,其中可以感受到众仙婆娑的神秘,以及两个相互引领的佳人,令人心醉。

这首诗以诗意的笔调,以凄美悲壮的语调,表达了尤袤对古老文化的崇敬之情,并且以柔情似水的歌谣唱出了他对爱情的真挚美好,一首诗,包容几千年的传承。

《无题》是尤袤的另一首伟大作品,它没有标明题意,但是以凄美的节奏,柔美的语调描写了一切沧桑和江湖的人生。

诗中的意境显现出尤袤的神态,从里至外都弥漫着一种难以言喻的伤感,它仿佛在用一种清雅而健康的方式,来表达尤袤对人生百态的思索与思考。

《感梅归朝潮》是尤袤又一首精彩的作品,它描写了梅花带着普通人的梦想,归来朝潮的场景,诗中的梅花形象可以看出尤袤对人生的崇拜,以及对美的追求,令诗中的情景更加绚烂,使人们在读这首诗的时候可以感受到无边的热情。

《蝶恋花》是尤袤在宋朝期间最著名的作品之一,这首诗描写了一个蝴蝶恋爱花朵的场景,蝴蝶游窗飞舞,与花朵相拥结缘,尤袤诗中令人心动的景象,使人们发出了一种无尽的情感,并且能够体会到贴近平凡的柔情,它不但具有文学价值,而且也深深的打动了读者的心灵。

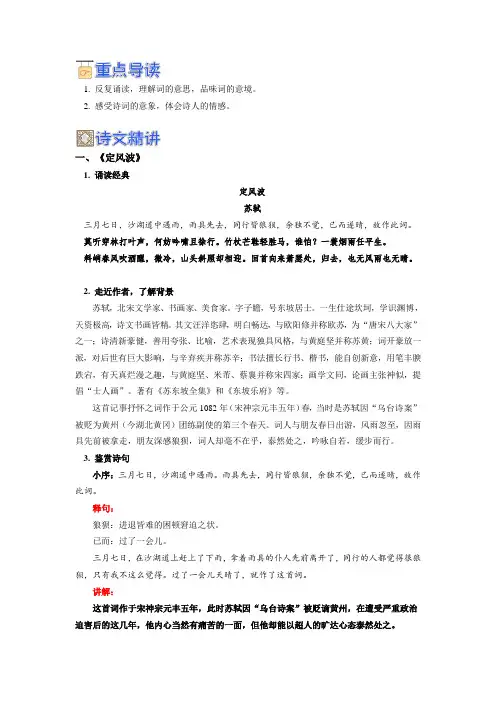

1. 反复诵读,理解词的意思,品味词的意境。

2. 感受诗词的意象,体会诗人的情感。

一、《定风波》1. 诵读经典定风波苏轼三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

2. 走近作者,了解背景苏轼,北宋文学家、书画家、美食家。

字子瞻,号东坡居士。

一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。

其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。

著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

这首记事抒怀之词作于公元1082年(宋神宗元丰五年)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。

词人与朋友春日出游,风雨忽至,因雨具先前被拿走,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。

3. 鉴赏诗句小序:三月七日,沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

释句:狼狈:进退皆难的困顿窘迫之状。

已而:过了一会儿。

三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,拿着雨具的仆人先前离开了,同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。

过了一会儿天晴了,就作了这首词。

讲解:这首词作于宋神宗元丰五年,此时苏轼因“乌台诗案”被贬谪黄州,在遭受严重政治迫害后的这几年,他内心当然有痛苦的一面,但他却能以超人的旷达心态泰然处之。

上阕:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

释句:穿林打叶声:指大雨点透过树林打在树叶上的声音。

吟啸:放声吟咏。

回⾸向来萧瑟处,也⽆风⾬也⽆晴。

全⽂作者翻译赏析 [译⽂]回头遥看来时遇⾬的地⽅,不管它风⾬或晴天。

[出典]北宋苏轼《定风波》注:1、《定风波》苏轼三⽉七⽇沙湖道中遇⾬。

⾬具先去,同⾏皆狼狈,余独不觉。

已⽽遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐⾏,⽵杖芒鞋轻胜马,谁怕?⼀蓑烟⾬任平⽣。

料峭春风吹酒醒,微冷。

⼭头斜照却相迎。

回⾸向来萧瑟处,归去,也⽆风⾬也⽆晴。

2、【注释】:①三⽉七⽇:指元丰五年(1082)三⽉七⽇。

②沙湖:在今湖北黄冈东南⼗五公⾥处。

③狼狈:进退都感觉困难。

④已⽽:不久。

⑤吟啸:吟咏、长啸。

表⽰意态闲适。

⑥芒鞋:草鞋。

⑦⼀蓑烟⾬任平⽣:披着蓑⾐在风⾬中过⼀辈⼦,也处之泰然。

“⼀蓑”,⼀本作“⼀莎”,意犹“⼀袭蓑⾐”.⑧料峭:形容春天的微寒。

⑨萧瑟:风⾬吹打树林的声⾳。

3、【译⽂】1:不必去理会那穿林打叶的⾬声,不妨⼀边吟咏着长啸着,⼀边悠然地⾛。

⽵杖和轻捷的草鞋更胜过马,怕什么!⼀⾝蓑⾐,⾜够在风⾬中过上它⼀⽣。

早春微寒的春风将我的酒意吹醒,寒意初上。

⼭头初晴的斜阳却殷殷相迎。

回头望⼀眼⾛过来的风⾬萧瑟的地⽅,信步归去,风⾬,天晴,我⽆谓。

4、苏轼⽣平见⼤江东去,浪淘尽,千古风流⼈物。

5、此词作于宋神宗元丰五年(1082),贬谪黄州后的第三年。

写眼前景,寓⼼中事;因⾃然现象,谈⼈⽣哲理。

属于即景⽣情,⽽⾮因情造景。

作者⾃有这种情怀,遇事便触发了。

《东坡志林》中说:“黄州东南三⼗⾥为沙湖,亦⽈螺师店,予买⽥其间,因往相⽥。

”途中遇⾬,便写出这样⼀⾸于简朴中见深意,寻常处⽣波澜的词来。

⾸句“莫听穿林打叶声”,只“莫听”⼆字便见性情。

⾬点穿林打叶,发出声响,是客观存在,说“莫听”就有外物不⾜萦怀之意。

那么便怎样?“何妨吟啸且徐⾏”,是前⼀句的延伸。

在⾬中照常舒徐⾏步,呼应⼩序“同⾏皆狼狈,余独不觉”,⼜引出下⽂“谁怕”即不怕来。

徐⾏⽽⼜吟啸,是加倍写;“何妨”⼆字逗出⼀点俏⽪,更增加挑战⾊彩。

一、导入这首词写于宋神宗元丰五年,这是苏轼因“乌台诗案”被贬黄州后的第三年。

词的小序交代了写作的缘起:“三月七日沙湖道中遇雨。

雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。

已而遂晴,故作此。

”《东坡志林》中又说:“黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间,因往相田。

”可见,这首词应当是苏轼在前往沙湖相田的途中遭遇阵雨后的即景生情之作。

它表达了苏轼当时被贬黄州、备受打击后胸怀旷达、淡泊人生、意存退隐的心情。

今天我们就一起来鉴赏这首词。

一说到鉴赏文学作品,很多人马上就会想到作者的生平思想和作品的写作背景,以为这是鉴赏文学作品的前提和基础,这是在中学语文课上形成的习惯。

但是,它们并不等于文学作品。

大家都知道,文学作品只是一个审美对象,它呈现在读者面前的直接形式是文本(语言文字),它通过文本所表现的文学形象来传情达意。

所以,在鉴赏文学作品时,我们应该在作品文本提供的文学形象的基础上,充分调动自己已有的生活经验、知识积累和情感积累,充分展开联想和想象,去具体再现和丰富作品所描述的情景或生活,把自己溶入作品,感同身受,取得“共鸣”,从中获得丰富的审美感受。

这个过程就是古人所说的“披文入情”的过程,它才是文学鉴赏的真正基础。

在此基础上,我们才可能真正理解作品,并进一步分析和评价作品。

当然,作者的生平思想和作品的写作背景也有助于我们理解作品,但我们不能把它们作为文学鉴赏的起点。

因为这样往往会让人先入为主、画地为牢,从而“一叶障目,不见森林”,甚至抛开作品本身,仅用作者的生平思想和作品的写作背景去主观臆测作品所表达的思想感情。

这样就背离了文学鉴赏的目标,也失去了文学鉴赏的乐趣。

事实上,在某些情况下,读者在文学鉴赏中所得到的东西与作者在作品所要表现的东西之间可能有较大的不同。

因为“所指”和“能指”完全是两回事。

下面我们就从作品的文本出发,必要时联系作者的生平思想和作品的写作背景,来具体感受苏轼在这首词中所表达的复杂心情。

二、作品内容分析作品的内容和艺术手法是密不可分的,我们首先把重点放在理解作品的内容上。