衣食住行与地理环境的关系

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:4

地理与日常生活衣食住行的例子

1. 嘿,你想想看啊,咱们穿的衣服,那不同地方的特色服装可不一样呢!就好比傣族的筒裙,多漂亮啊,那就是地理环境影响的呀,适合他们那儿的气候和生活方式!咱平常穿啥不也得考虑天气和环境嘛!

2. 哎呀呀,说到吃的就更明显啦!四川人爱吃辣,那是因为他们那地方潮湿啊,吃辣能祛湿呢!这不就是地理和饮食的紧密联系嘛,你说对吧?

3. 再看看我们住的房子,北方的窑洞、南方的吊脚楼,这差别多大呀!这都是为了适应当地的地理条件啊,多神奇啊!

4. 出行也一样呀!在平原地区,交通就方便很多,要是在山区,那路可就难走咯!像那种山路十八弯的地方,你开车可得小心着呢!

5. 你瞧,海边的人经常能吃到海鲜,那不就是地理带来的好处嘛,羡慕不?人家天天可以享受美味的海鲜!

6. 咱们北方冬天冷得要命,所以就有厚厚的棉袄、暖气啥的,这都是地理捣鼓出来的呀,没办法呀!

7. 沙漠地区的人可就苦恼咯,水都不好找,和咱们生活差别可大了去了,这就是地理决定的呀!

8. 南方热的时候能热死人,所以就得有各种降温的办法,扇子、空调啥的都得备着,这都是地理惹的祸呀!

9. 反正就是这么回事,地理和我们的衣食住行那是息息相关,谁也离不开谁呀!

我的观点结论就是:地理对我们日常生活的衣食住行影响巨大,我们的生活处处都有地理的影子。

地理环境与日常生活1、人类服饰的材料与地理环境有密切的关系。

远古时代,人类生活在森林里,披挂的树叶、兽皮就成为衣服。

后来,人类慢慢懂得了以植物纤维与动物皮毛为原料,纺织各种布匹,出现了原始的服装。

丝、麻、棉就是人类利用最早的纤维材料。

我们的祖先早就在黄河流域与长江流域养蚕织绸了。

但由于北方环境恶化、气候变得干燥,蚕丝的生产逐渐向南方移动。

如浙江的杭嘉湖地区、广东的珠江三角洲地区都是我国重要的蚕丝产地。

2、服饰的样式与地域特征有关。

不同的地区,气候条件不同,风俗习惯也不同,其服饰的式样也各不相同。

例如,在炎热干旱的阿拉伯地区,人们喜欢穿白色而宽松的长袍;在北方寒冷地区,尤其是冬季,人们喜欢深色的皮制品服装;在气温日较差很大的雪域高原,藏族牧民往往穿一条胳膊可以露在外面的“藏袍”。

3、服饰的变化与季节更替有关。

随着春、夏、秋、冬四季的交替更换,人们的服饰也随着之变化。

特别是四季分明的地区,人们一般要准备几套与季节相适应的服装。

夏季男士的短袖衬衫、T恤,女性的连衣裙、短裙等,春秋季节的休闲装、羊毛衫,冬季的滑雪杉、皮夹克等。

1.沙特阿拉伯的一些旅店把床铺安在屋顶上。

2.日本人爱吃生鱼片,市场上海产品琳琅满目。

3.来自东非高原上的一些选手,在国际长跑比赛中总能取得好成绩。

4.我国江浙一带地区是世丝绸的主要产区。

1、沙特地区干旱并且很热,所以把床铺放在屋顶比较凉快。

该地区降雨很少,所以不担心夜晚淋雨。

因此他们选择睡在屋顶上2、饮食习惯。

由于日本人的饮食习惯,使得它成为世界人均寿命最长的国家。

吃生鱼的好处:很多的都知道吃深海鱼油,但不知道为什么?鱼里含有不饱和脂肪酸欧米伽—3,它是人体必需脂肪酸,对保护心脏、大脑神经等有益。

但是,鱼油的提炼大多数是采用热压的方式3、在东非高原上的人,适应了当地的高原气候,有效地锻炼了肺活量,同时,那里的气候比较闷热,对人类体能方面也很有锻炼作用。

4、我国江浙一带的气候温和宜人,而且临近海边,每年的夏季风影响作用很大,有利于当地的桑叶的生长,能够长成优质的桑叶,可以培育成优质的蚕宝宝,所以当地就盛产丝绸。

![[重点]不同地区人们的衣食住行以及生活习惯的不同](https://uimg.taocdn.com/fe4b3554a9956bec0975f46527d3240c8447a198.webp)

不同地区人们的衣食住行以及生活习惯的不同我国疆域辽阔,各地自然环境差异很大,经济发展也不尽相同。

依据各地地理位置、自然环境和经济发展的差异,可将全国划分为青藏地区、西北地区、北方地区和南方地区四大地理区域。

在同一地理区域内部也存在着一定的差异。

以下是我总结的不同地区人们的衣食住行以及生活习惯的不同。

一、青藏地区藏族人民居住在青藏高原,海拔高,昼夜温差大.就在一天里,也经常有风雨雪晴的变化.藏区人民常用“一山有四季,十里不同天”来形容气候变化.藏袍的衣料好,有较强的防寒作用.袍袖宽敞,在气温升高时,可以方便地褪去一只袖子,调节气温,同时有利于起居旅行.藏袍腰襟大,白天当衣穿,保温防寒,晚上当铺盖,和衣而眠.另外,它也有利于劳动生产.藏人放牧、干活、耕作、遇天气多变,需要调温时,褪下袖子就行了.把袖子褪下系在腰间,弯腰干活也十分方便.由此慢慢形成了习惯,即在气温正常时,藏族人穿藏袍一般也只穿一只袖.藏袍是藏族人民的平常衣着,也是区别于其他民族最显著的特征.住在拉萨等地的人由于受外来人口的影响,吃的东西被一定汉化,也经常在吃米饭面食火锅等,川菜为影响力最大的一系。

当然还会经常吃些藏族的传统食物,糌粑、酥油、牛肉等。

而住在牧区的人受到的影响相对小了很多,他们吃得东西主要是藏族传统食物,在牧区的帐篷里,你才有机会吃到最好的酥油,最棒的酸奶。

有些地理环境艰苦地方的牧民一年内可能吃得蔬菜很有限。

为了适应青藏高原上的气候和环境,传统藏族民居大多采用石构,形如碉堡,所以被称为“碉房”。

碉房一般有三到四层。

底层养牲口和堆放饲料、杂物;二层布置卧室、厨房等;三层设有经堂。

由于藏族信仰藏传佛教,诵经拜佛的经堂占有重要位置,神位上方不能住人或堆放杂物,所以都设在房屋的顶层。

为了扩大室内空间,二层常挑出墙外,轻巧的挑楼与厚重的石砌墙体形成鲜明的对比,建筑外形因此富于变化。

藏族民居色彩朴素协调,基本采用材料的本色:泥土的土黄色,石块的米黄、青色、暗红色,木料部分则涂上暗红,与明亮色调的墙面屋顶形成对比。

衣食住行与地理的关系的具体事例《衣服里的地理秘密》朋友们,咱们每天穿的衣服可跟地理有着千丝万缕的联系呢!你想想,在寒冷的东北,冬天那叫一个冷啊,大家都得穿上厚厚的棉袄、羽绒服,还得戴上毛茸茸的帽子和手套,不然出去走一圈,准得冻得直哆嗦。

这是因为东北地区纬度高,气温低,保暖就成了穿衣的首要需求。

再看看海南,那可是热带地区,终年炎热,人们大多穿着轻薄透气的短袖短裤,还有凉鞋。

要是在那穿个大棉袄,非得热出一身汗不可。

还有内蒙古的蒙古族同胞,他们的传统服饰有着长长的袍袖和宽大的腰带,这可不光是为了好看。

因为草原上风大,这种衣服能挡风保暖,骑马的时候也方便活动。

另外,像藏族朋友们的藏袍,为啥一只袖子可以脱下来呢?这是因为他们白天干活热了,就把一只袖子脱下来,到了晚上冷了,再穿上,多方便呀!所以说,咱们穿啥衣服,还真得看当地的地理环境!《舌尖上的地理风味》咱平常吃的东西,其实也藏着地理的小秘密呢!比如说,四川人爱吃辣,那是因为四川地区气候潮湿,吃辣能帮助他们排出体内的湿气。

想象一下,在阴雨绵绵的日子里,来上一顿麻辣火锅,是不是感觉浑身都暖洋洋、爽歪歪的?而在广东,天气炎热,人们就喜欢喝各种靓汤,什么冬瓜排骨、玉米胡萝卜,既营养又能补充水分。

北方地区以面食为主,像陕西的油泼面、山西的刀削面,那叫一个香!这是因为北方气候相对干燥,适合种植小麦。

到了江南水乡,大米就是餐桌上的主角啦,香喷喷的米饭配上鲜美的鱼虾,那滋味,别提多美了!还有新疆,那儿的瓜果特别甜。

为啥呢?因为日照时间长,昼夜温差大,有利于糖分的积累。

咬上一口甜甜的哈密瓜,感觉幸福都要溢出来啦!你看,地理环境是不是决定了咱们的口味呀?《房子与地理的奇妙缘分》朋友们,咱们住的房子也和地理有着密不可分的关系哟!在南方,雨水多,房子的屋顶大多是尖尖的,这样雨水就能很快流下来,不会积水。

像福建的土楼,圆圆的,不仅能防御外敌,还能在潮湿的环境中保持干燥。

北方的房子就不一样啦,墙体比较厚,窗户比较小,这是为了保暖。

生活中的地理知识——“衣食住行”生活与地理密切相关,解释生活中的现象,解决生活中的问题,都需要一定的地理知识与技能。

下面,就以人们的衣食住行为例加以说明:1、服饰与地理首先,服饰材料与地理环境密切相关。

桑蚕生产适宜亚热带,浙江的杭嘉湖地区、广东的珠江三角洲都是我国重要的蚕丝产地。

而太阳光照好的新疆地区是我国长绒棉的最重要产区。

人们喜爱的羊毛衫与皮衣,原料主要源于我国西部牧区盛产的羊毛和各种皮革。

其次,服饰样式与地域特征有关。

在炎热干旱的阿拉伯地区,人们喜欢身着白色宽松的长袍。

在气温日较差很大的雪域高原,我国藏族牧民往往穿一个胳臂可以露出来的“不对称”的大袍。

第三,服饰变化与气候变化有关。

在四季分明的地区,人们一般都要准备几套与季节相对应的衣服,夏季男士的短袖衬衫、T恤与女士的连衣裙,春秋季的休闲装和羊毛衫,冬季的滑雪衫和皮夹克等。

相反,在“四季无寒暑,遇雨便成冬”的我国云南昆明一带,形成了“四季服装同穿戴”的独特景观。

2、饮食与地理从主食结构上看,由于水热条件的不同,我国北方以种植小麦为主,南方以种植水稻为主,故形成了“北面南米”的格局。

另外中国“八大菜系”的烹调技艺各具特色,素有“南甜北咸,东辣西酸”之说,它的形成也与地理环境有关。

就拿“南甜北咸”的形成来讲,就与我国南北方的气候差异有关。

我国北方地处暖温带,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨,气温年较差大,在过去,即使少量的蔬菜也难以过冬,同时又不舍得一时“挥霍掉”,北方人便把菜腌制起来慢慢“享用”,这样一来,北方大多数人也就养成了吃咸的习惯。

南方多雨,光热条件好,盛产甘蔗,比起北方来,蔬菜更是一年几荐。

南方人被糖类“包围”,自然也就养成了吃甜的习惯。

北方人不是不爱吃甜,只是过去糖难得,只好以“咸”代“甜”来调剂口味了。

虽说北方现在不缺糖,但口味一旦形成,不是一朝一夕就可以改变的。

山西人能吃醋,可谓“西酸”之首。

福建人、广西人爱吃酸笋,越酸越能显出制作者的水平。

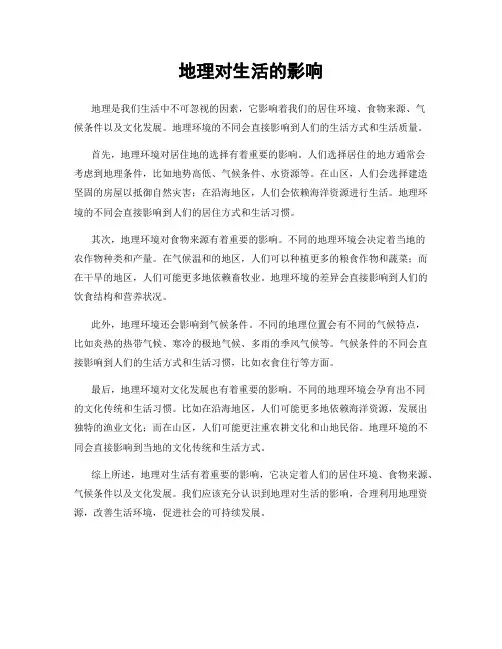

地理对生活的影响

地理是我们生活中不可忽视的因素,它影响着我们的居住环境、食物来源、气

候条件以及文化发展。

地理环境的不同会直接影响到人们的生活方式和生活质量。

首先,地理环境对居住地的选择有着重要的影响。

人们选择居住的地方通常会

考虑到地理条件,比如地势高低、气候条件、水资源等。

在山区,人们会选择建造坚固的房屋以抵御自然灾害;在沿海地区,人们会依赖海洋资源进行生活。

地理环境的不同会直接影响到人们的居住方式和生活习惯。

其次,地理环境对食物来源有着重要的影响。

不同的地理环境会决定着当地的

农作物种类和产量。

在气候温和的地区,人们可以种植更多的粮食作物和蔬菜;而在干旱的地区,人们可能更多地依赖畜牧业。

地理环境的差异会直接影响到人们的饮食结构和营养状况。

此外,地理环境还会影响到气候条件。

不同的地理位置会有不同的气候特点,

比如炎热的热带气候、寒冷的极地气候、多雨的季风气候等。

气候条件的不同会直接影响到人们的生活方式和生活习惯,比如衣食住行等方面。

最后,地理环境对文化发展也有着重要的影响。

不同的地理环境会孕育出不同

的文化传统和生活习惯。

比如在沿海地区,人们可能更多地依赖海洋资源,发展出独特的渔业文化;而在山区,人们可能更注重农耕文化和山地民俗。

地理环境的不同会直接影响到当地的文化传统和生活方式。

综上所述,地理对生活有着重要的影响,它决定着人们的居住环境、食物来源、气候条件以及文化发展。

我们应该充分认识到地理对生活的影响,合理利用地理资源,改善生活环境,促进社会的可持续发展。

自然环境对民居服饰和饮食的影响自然环境是指地球上的各种自然现象和资源所构成的环境,包括气候、地形地貌、动植物等因素。

这些自然环境对于人类的生活和发展起着重要的作用,尤其是在民居服饰和饮食方面,自然环境的影响更是不可忽视。

一、气候气候是自然环境中最直接影响民居服饰和饮食的因素之一。

不同气候条件下,人们的着装和饮食习惯会有所不同。

在寒冷的气候中,人们会选择厚实的衣物来保暖,同时偏重高热量的食物来增加身体能量。

而在炎热的气候下,人们则更倾向于穿着轻薄透气的衣物,同时喜欢食用清淡凉爽的食物。

因此,气候对于民居服饰和饮食的选择起着决定性的作用。

二、地形地貌地形地貌也对民居服饰和饮食有着一定的影响。

山区和平原地带的气候条件和自然资源存在差异,这也导致了当地人们的生活方式和饮食习惯的不同。

在山区,人们更倾向于穿着耐寒耐磨的布料,同时以谷物和肉类为主要食材;而在平原地带,人们则更注重舒适性和轻便性,同时以稻米和蔬菜为主食。

因此,地形地貌不仅影响了民居服饰的选择,也对饮食习惯有所影响。

三、植被动植物植被和动植物的分布状况也会直接影响到当地的民居服饰和饮食。

植被茂密的地区,人们可以充分利用植物纤维和皮毛等材料来制作服饰,同时也能够采集丰富的野生食材。

而在缺乏植被的荒漠地区,人们则更依赖皮革和棉麻等人工材料来制作服饰,同时也需要依靠畜牧业和贸易来获取食物。

植被和动植物的多样性为当地的民居服饰和饮食提供了丰富的选择,也塑造了人们独特的文化传统。

总体来说,自然环境对民居服饰和饮食的影响是多方面的。

气候、地形地貌、植被动植物等因素相互作用,共同塑造了各地区不同的生活方式和文化特色。

通过深入了解和研究自然环境,人们可以更好地适应环境变化,保护生态环境,同时也能够传承和发展当地的民居服饰和饮食文化。

自然环境是我们生活的基础,只有通过和谐相处,才能实现可持续发展和人与自然的和谐共生。

高中地理地理环境分析了解人地关系地理环境是人类社会发展的重要条件,人地关系则是地理学中一个非常重要的概念。

通过对地理环境的分析,我们可以更好地了解人与地之间的相互作用和影响。

本文将从地理环境的角度出发,深入探讨人地关系的内涵和意义。

一、地理环境的概念与影响地理环境是指自然地理要素与人文地理要素的综合体。

自然地理要素包括地形、气候、水文等因素,而人文地理要素则包括人口、经济、文化等因素。

地理环境对人类社会具有重要的影响,它既为人类提供了生存与发展的条件,又对人类的活动产生了深远的影响。

首先,地理环境对人类的居住与生产活动产生重要影响。

地形和气候条件决定了不同地区的适宜程度,人们由此选择不同的地域居住和从事各类生产活动。

例如,平原地区适宜农业的发展,而内陆山区则适宜养殖业的发展。

气候条件则决定了不同地区的农作物种植与养殖业的发展,亦影响着人类的衣食住行。

其次,地理环境对人类的经济活动产生重要影响。

土地资源的不同分布使得各地区的经济结构各异。

在资源丰富的地区,人们更容易从事农业、采矿等自然资源开发活动;而在土地贫瘠的地区,则更依赖于工商业等非农业产业。

地理环境还决定了交通运输的便利程度,对国民经济的发展具有重要作用。

最后,地理环境对人类的文化有着深远的影响。

地域性的气候、地貌等因素塑造了不同地域的人们的思维方式和生活习惯。

例如,北方地区的严寒冬季使得人们更注重防寒保暖,形成了北方人特有的生活方式与文化传统。

而南方地区则阳光明媚,人们在生活与工作中更为开朗与积极。

地理环境还对人类的语言、宗教、建筑等文化现象产生着重要的影响。

二、人地关系的内涵与意义人地关系是指人类对地理环境进行利用与改造的过程。

人地关系的内涵包含着人类主体性与地球客体性的互动。

人地关系的基本特点在于相互作用、相互制约与相互促进。

首先,人与地之间的相互作用是人地关系的核心内容。

人类根据地理环境的不同特点,选择适宜的地区居住与从事各类活动。

从衣食住行感受地理环境对人类的影响环境是指以人为主体的外部世界,是地球表面的物质和现象与人类发生相互作用的各种自然及社会要素构成的统一体,是人类生存发展的物质基础,也是与人类健康密切相关的重要条件。

人类的衣食住行等各个方面都离不开环境的影响,人类只有适应环境,才能达到和地理环境的协调发展。

一、衣1.江南──丝绸我国江南水乡地区,自古以来就是富饶之地。

这里地势平坦,土壤肥沃,夏季湿热,适合种桑养蚕。

历史上江南的养蚕业就很发达,其中以苏杭为盛。

养蚕业的发达影响着人们的生活,在历史上,江南的富人多着丝绸便也不足为奇了。

2.青藏高原──藏袍青藏高原以高原山地气候为主,这里因高而寒,海拔高,云层稀薄,大气保温作用微弱,这里“一天四季”,夜间遍野冰霜,中午又可能烈日炎炎。

因此藏袍就成为当地牧民最适宜的一种服装。

天太热的时候,可以把藏袍的两只袖子褪下来,塞到腰后,这样两只胳膊就可以活动自如;而夜间,因为温差太大,穿上袖子则可以更好地御寒。

皮制的藏袍最隔凉,不怕潮湿。

藏袍的宽度足够一半铺一半盖,展开的长度正好能从头盖到脚,所以藏袍又是牧区最适合的被褥。

3.阿拉伯地区──白色宽松的长袍阿拉伯人大多数居住在热带沙漠地区。

热带沙漠气候区,日照时间长,气温高,降水量少,蒸发量极大,非常干旱。

阿拉伯人穿着白色长袍,戴着白色头巾,一方面易于反射热量,防止阳光灼伤皮肤;另一方面可以避免身上的汗水过多蒸发,造成人体缺水。

宽袍大袖,通风良好,穿着不觉得闷热,保护人体免受沙尘之苦。

当然,这种民族服装和传统也有关系,阿拉伯人是不愿意暴露头部和身体的,而且这里的人们大多信仰伊斯兰教,他们认为白色是圣洁的颜色。

二、食1.山西──醋醋是饮食中酸的代表调料,在中国传统四大口味中,以“酸”起头,生活中“吃醋”一词更是高频地出现。

而要说到吃醋,尤以山西等地为主。

山西地处黄土高原,气候干燥、温差较大,水土碱性大,山西人称之为“水土硬”,而醋的酸性正好能中和碱性,吃醋可以维持人体内的酸碱平衡,有利于身体健康。

衣食住行与地理环境的关系

吃饭穿衣是人们最基本的生活需求,教材中几乎每一章节都有该方面的地理知识体现在课堂上。

1、衣:七年级上册教材在安排“多变的天气”这一节内

自己所在地区的着装特点,思考为何“二八月乱穿衣”?并能分析出本地气温日较差的变化情况。

此外,新教材对世界各地多姿多彩的服饰也阐述了很多,

如:中东阿拉伯人传统的服装是宽大的白色长袍,日本的民族服装是和服,而生活在东西伯利亚的亚库特人,则身着毛皮服装等。

这样的安排,极大地提高了学生学习地理的兴趣,同时通过服饰来了解各地的地理环境效果则不言而喻。

方为什么有这么大的差异?……很多有关饮食方面的地理知识,可充分提高学生学习地理的兴趣。

地理环境对人们日常生活中的衣食住行影响深远,而每一

种日常生活又会受到多种地理因素的影响。

世界的聚落一节内容中,教材安排了这样几个活动题:1、你能解释下面两种民居建筑特色形成的原因吗?(1)寒冷地

会有这么大的差异?这与当地的自然环境有何关系?

在中国地理教材中,也介绍了许多有关这方面的知识,

如我国南北方住宅具有“南尖北平”“南敞北封”的特点,同时我国陕北的窑洞、云南的吊脚竹楼与气候的关系也可激起学生探求知识的欲望。

大家好!今天,我非常荣幸能够站在这里,与大家共同参加这次地理年会。

在此,我要感谢学校为我们提供了这样一个展示自我、交流学习的平台。

接下来,我将围绕“地理与生活”这一主题,与大家分享我的感悟。

首先,让我们回顾一下地理学科的魅力。

地理,作为一门综合性学科,涉及自然地理、人文地理、经济地理等多个领域。

它既揭示了地球的自然规律,又反映了人类社会的变迁。

学习地理,不仅能让我们了解祖国的大好河山,还能让我们认识到地理环境对人类社会的影响。

一、地理与生活的紧密联系1. 地理与衣食住行地理环境对人类的衣食住行有着直接的影响。

例如,我国北方地区气候干燥,因此,当地居民以面食为主;而南方地区气候湿润,居民则以米饭为主。

此外,地理环境还决定了人们的住房风格。

如西藏地区的藏族人民,由于气候寒冷,他们的住房多为土木结构,保暖性能较好。

2. 地理与经济地理环境对经济发展也有着重要的影响。

例如,我国西部地区资源丰富,但经济发展相对滞后。

这是因为西部地区地理位置偏远,交通不便,制约了当地经济的发展。

而东部地区地理位置优越,交通便利,经济发展相对较快。

3. 地理与旅游地理环境为旅游业提供了丰富的资源。

如我国的长城、黄山、桂林等风景名胜区,吸引了无数游客前来观光旅游。

地理知识可以帮助我们更好地了解这些景点的地理背景,从而更好地欣赏它们的美。

二、地理学科的学习方法1. 注重基础知识地理学科的基础知识非常重要。

同学们在学习过程中,要注重掌握地理名词、概念、原理等基础知识,为后续学习打下坚实基础。

2. 联系实际生活地理学科与我们的生活息息相关。

同学们在学习过程中,要将地理知识与实际生活相结合,关注身边的地理现象,提高自己的地理素养。

3. 多渠道获取信息地理学科的信息来源广泛,同学们可以通过阅读地理书籍、观看地理纪录片、参加地理实践活动等多种途径获取地理信息。

4. 培养地理思维能力地理学科的学习需要较强的思维能力。

同学们在学习过程中,要学会分析、比较、归纳地理现象,提高自己的地理思维能力。

地理环境对健康生活方式的影响地理环境是指人类所处的地理位置、气候和生活环境等因素的综合影响。

这些因素会直接或间接地影响着人们的生活方式和健康状况。

本文将探讨地理环境对健康生活方式的影响,并分析其原因和应对措施。

地理位置是一个重要的影响因素。

不同地理位置的人们面对着不同的自然条件,比如山区、沿海地带和内陆地区等,这些地理位置的差异会导致人们的生活方式有所不同。

例如,生活在沿海地区的人们往往更容易接触到新鲜的海鲜和水果,而山区居民则更多地依赖于农作物和畜牧业。

这些差异直接影响着人们的饮食结构和营养摄入,进而对健康产生影响。

另外,地理环境的气候条件也会对人们的健康生活方式产生影响。

气候条件直接影响着人们的运动和户外活动的频率和方式。

在气候宜人的地区,人们更容易参与户外运动,如慢跑、骑自行车等,从而保持身体健康。

而在寒冷的地区,人们为了避免寒冷和恶劣天气,往往选择室内的健身活动,如健身房、瑜伽等。

这导致了气候条件对人们健康生活方式的选择和可能性产生了直接影响。

地理环境还会对人们的心理和情绪产生影响。

例如,生活在大自然环境中的人们,如在临近森林或海洋的地区,常常容易感受到大自然的美好和宁静,这有助于缓解压力和提升心理健康。

相比之下,生活在城市中心的人们往往面临着交通拥堵、噪音和压力等问题,这些因素对心理健康产生负面影响。

因此,地理环境对人们的心理健康有着重要的影响。

针对地理环境对健康生活方式的影响,我们可以采取一系列的措施来改善健康状况。

首先,地方政府可以鼓励发展运动场地和公共健身设施,提供丰富多样的户外活动场所和运动项目,以促进人们的健康生活方式。

其次,通过宣传和教育,可以增加公众对健康生活方式的认识和重视,提高个人健康素养和行动力。

此外,社区组织可以定期组织健康活动,如健康讲座、体检等,鼓励居民参与并交流健康方面的知识和经验。

总而言之,地理环境对健康生活方式有着重要的影响。

地理位置、气候条件和生活环境直接或间接地影响着人们的饮食结构、运动方式和心理健康等方面。

衣食住行与地理环境的关系

吃饭穿衣是人们最基本的生活需求,教材中几乎每一章节都有该方面的地理知识体现在课堂上。

1、衣:七年级上册教材在安排“多变的天气”这一节内容时,改变了以前直接给天气下定义的方式,通过生活提示“未来两天内将有寒潮影响本市,气温将下降8~10℃,提醒市民注意增添衣服,预防感冒”来进入课堂,使学生认识到天气变化与“衣”的关系,感觉到必须认真了解这方面的知识,从而有助于自己的生活。

我国地域广阔,各地服饰有很大不同,其中不乏独具特色的衣饰,如藏袍。

藏袍是藏族服饰的代表,右饪大襟,长袖宽领,飘带扎腰,有何好处?一是可以保暖,必要时全身裹在袍中,夜间可当睡袋。

二是可以适应温差的变化,夜间冷,可将双手藏在袖中;晨后气温渐升,右袖脱下,以便劳作;中午气温高,可脱下,围在腰间。

为何会有这样的服饰特点?因为青藏高原海拔高、气温低且昼夜温差大。

由此,学生可联系到自己所在地区的着装特点,思考为何“二八月乱穿衣”?并能分析出本地气温日较差的变化情况。

此外,新教材对世界各地多姿多彩的服饰也阐述了很多,如:中东阿拉伯人传统的服装是宽大的白色长袍,日本的民族

服装是和服,而生活在东西伯利亚的亚库特人,则身着毛皮服装等。

这样的安排,极大地提高了学生学习地理的兴趣,同时通过服饰来了解各地的地理环境效果则不言而喻。

2、食:民以食为天。

教材在阐述我国区域地理的有关内容时,特别指出了北方人和南方人“南米北面”的饮食特点,接着引出形成这种特点的地理因素:北方绝大部分是半湿润的季风气候,耕地多为旱地,因此就适合种植“喜干耐寒”的粮食作物小麦,北方人因而喜食馒头、面条等面食。

而南方绝大部分为湿润的亚热带、热带季风气候,河湖密布,热量和水分充足,以水田为主,主要粮食作物为水稻,所以南方人以大米为主食。

而广阔的内蒙古温带草原则使这里成为全国重要的畜牧业生产基地,因此该地居民喜欢喝奶、吃肉。

青藏地区的气候比较适合耐寒的青稞生长,藏族同胞经常食用以青稞面做成的糌粑。

东南亚居民为什么喜食米饭?印度人的日常饮食,南北方为什么有这么大的差异?……很多有关饮食方面的地理知识,可充分提高学生学习地理的兴趣。

地理环境对人们日常生活中的衣食住行影响深远,而每一种日常生活又会受到多种地理因素的影响。

世界的聚落一节内容中,教材安排了这样几个活动题:1、你能解释下面两种民居建筑特色形成的原因吗?(1)寒冷地区的民居墙体厚实,屋内建有壁炉或火炕,窗户比较小,有的窗户还装上双层玻璃。

在冬天积雪较多的地方,屋顶大多高耸。

而湿热地区的民居墙体相对单薄,门窗开得较大,并建有较完备的排水系统。

(2)读东南亚民居图,想一想,东南亚的民居又有什么特色?这与当地的自然环境有什么关系?(3)北非民居的屋顶大多是平顶。

这是为什么?(4)民居临河临湖分布的现象非常普遍,在支流与干流汇合处,或者河流入海处,往往形成比较大的城市,你能解释这些现象吗?

此外,在世界地理教材中,还出现了许多如“因纽特人的圆顶冰屋”“也门的土楼”“阿拉伯人的帐篷”“亚库特人的木屋”“印尼达雅克人的高脚屋”“日本的抗震建筑”等图片,不仅愉悦了学生的视觉,同时也激起了学生的好奇心:为什么会有这么大的差异?这与当地的自然环境有何关系?

在中国地理教材中,也介绍了许多有关这方面的知识,如我国南北方住宅具有“南尖北平”“南敞北封”的特点,同时我国陕北的窑洞、云南的吊脚竹楼与气候的关系也可激起学生探求知识的欲望。

交通运输受地貌因素的限制十分明显,因为不同的地貌条件决定了人们使用什么样的交通运输设施、交通工具和运输方式,因而对交通运输有着深刻的影响。

平原地区地形平坦,有纵横交错的道路网络,传统交通运输方式有人力、畜力;现代有公路和铁路等,我国南方主要是水陆运输。

山地地形崎岖,交通不便,人们在长期改造自然的斗争中,创造了丰富多彩的山地交通民俗,如石阶路、盘山路等,而青藏地区的溜索则成为交通民俗的一大奇观。

此外,沙漠之中的骆驼,青藏地区的牦牛,东西伯利亚亚库特人的狗拉雪橇更能吸引学生的注意力。

还有,不同地理环境中人们丰富多彩的娱乐方式,都让学生感觉到学习地理具有无穷的乐趣,有助于地理课堂生活教学法的开展。