余光中简介及作品.doc

- 格式:doc

- 大小:12.01 KB

- 文档页数:2

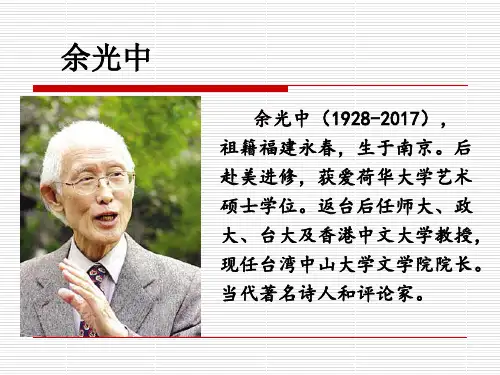

余光中诗歌代表作诗歌《乡愁》【作者简介】祖籍福建永春,1928年10月21日生于江苏南京,在秣陵路小学读书(原崔八巷小学)1947年入金陵大学外语系(后转入厦门大学),1948年随父母迁香港,次年赴台,就读于台湾大学外文系。

1952年毕业。

1953年,与覃子豪,钟鼎文等共创“蓝星”诗社。

后赴美进修,获爱荷华大学艺术士学位。

返台后任师大、政大、台大及香港中文大学教授,现任台湾中山大学院院长。

2012年4月担任澳门大学“住校作家”。

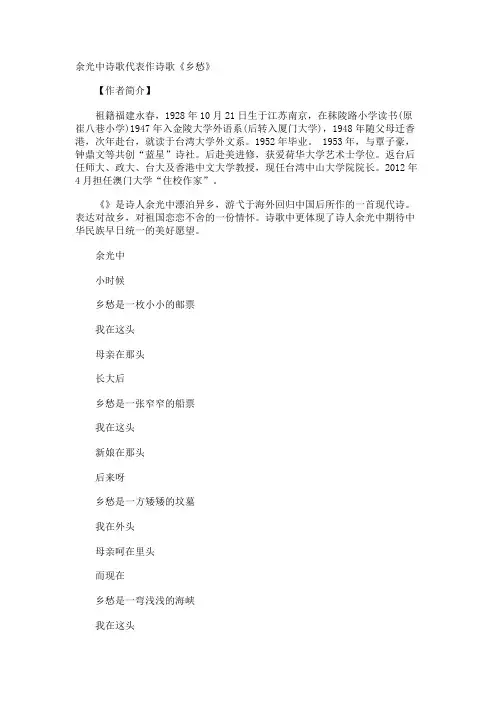

《》是诗人余光中漂泊异乡,游弋于海外回归中国后所作的一首现代诗。

表达对故乡,对祖国恋恋不舍的一份情怀。

诗歌中更体现了诗人余光中期待中华民族早日统一的美好愿望。

余光中小时候乡愁是一枚小小的邮票我在这头母亲在那头长大后乡愁是一张窄窄的船票我在这头新娘在那头后来呀乡愁是一方矮矮的坟墓我在外头母亲呵在里头而现在乡愁是一弯浅浅的海峡我在这头大陆在那头【鉴赏】该诗情深意切,既渴望了祖国的统一,又将乡愁描写的淋漓尽致。

正像中国大地上许多江河都是黄河与长江的支流一样,余光中虽然身居海岛,但是,作为一个挚爱祖国及其文化传统的中国诗人,他的乡愁诗从内在感情上继承了我国古典诗歌中的民族感情传统,具有深厚的历史感与民族感。

同时,台湾和大陆人为的长期隔绝,飘流到孤岛上去的千千万万人的思乡情怀。

余光中作为一个离开大陆三十多年的当代诗人,他的作品也必然会烙上深刻的时代印记。

《乡愁》一诗,侧重写个人在大陆的经历,那年少时的一枚邮票,那青年时的`一张船票,甚至那未来的一方坟墓,都寄寓了诗人的也是万千海外游子的绵长乡关之思,而这一切在诗的结尾升华到了一个新的高度:“而现在/乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头。

”有如百川奔向东海,有如千峰朝向泰山,诗人个人的悲欢与巨大的祖国之爱,民族之恋交融在一起。

而诗人个人经历的倾诉,也因为结尾的感情的燃烧而更为撩人愁思。

正如诗人自己所说:“纵的历史感,横的地域感。

余光中---相关资料余光中(1928—)生于南京,祖籍福建,当代诗人和诗评家。

1953年10月参加《创世纪》诗刊,致力于现代主义诗歌创作。

主要作品有《乡愁》《白玉苦瓜》《等你,在雨中》等,主要诗集有《灵河》《石室之死》等。

其中《乡愁》一诗,因为形象而深刻地抒发了游子思乡的殷切感情,而受到人们的喜爱和赞赏。

他的诗,兼取中国古典文学与外国现代文学之精神,创作手法新颖灵活、比喻奇特,描写精神深刻、抒情细腻缠绵,一咏三叹、含蓄隽永,韵律优美、节奏感强。

被尊为台湾诗坛祭酒。

流沙河语:他“自己小小年纪,做了流亡学生,逃到大后方去读书求学。

学校里有一个取信栏,他每天去那里看两次。

紧着心弦,扫视着那一长排取信封的队伍,要看看有没有熟悉的字迹——母亲的字迹,写着自己的姓名的。

多次失望之后,收到一封信了,比伙食团打牙祭还快活。

恭读了一遍又一遍,都背得了。

然后细察上面的邮票,那上面盖着邮戳呢。

一个小圆圈内有一个大城市,母亲就住在那里呢。

看能看见,摸能摸着,就是没法回到那个小圆圈内去。

浩浩长江万里,他在这头(上游),母亲在那头(下游)。

”与母亲两地相隔怎能不日夜思念呢?于是小小的邮票承载了余光中对母亲深深的思念之情。

婚后为了寻求更广阔的创作天地,随大流不远万里赴美读书,每次只能坐轮船返台,与妻子是聚少离多,思妻之情自然也就寄托到了这一张张窄窄的船票上。

到后来母亲去世,永失母爱。

一方矮矮的坟墓将母子二人阴阳相隔,永远不能相见。

失母之痛更加的痛彻心扉。

1937年抗日战争爆发后,10岁的余光中随父母辗转于上海、重庆等地。

1949年年仅21岁的他离开了自己的祖国,随家人来到台湾。

台湾与大陆由于人为的长期隔绝,有近四十年不通来往,漂流到孤岛上去千千万万的同胞无时无刻不在思念着自己的祖国和亲人。

余光中也不例外。

余光中在台北的办公室靠着台湾东海岸,他说:“我看太平洋和美国有什么意思?这也许是天意,我凭窗而立,就可以直视海峡,可以一生守望着我的大陆。

余光中作品集

余光中(1928~ ) 当代作家、文学评论家。

福建永春人。

抗日战争爆发后随父母逃难至江苏、安徽、上海、重庆。

1947年中学毕业后入金陵大学外文系,翌年转入厦门大学,开始发表诗作。

同年随家到香港,1949年赴台湾,入台湾大学外文系。

毕业后在军中当了3年翻译后,任教于台湾东吴大学、台湾师范大学。

1958年到美国留学获艺术硕士学位。

1964年和1969年两次赴美教书。

1971年返台,任台湾政治大学西语系主任、台湾中山大学文学院院长及外国文学研究所所长。

其间自1974年起到香港中文大学任教11年。

余光中被称为台湾现代派“十大诗人”之一。

1954年与覃子豪等创立蓝星诗社,主编过《现代文学》和《文星》,参加现代派诗歌的论争和乡土文学的论战。

出版诗集《舟子的悲歌》、《蓝色的羽毛》、《钟乳石》、《万圣节》、《莲的联想》、《五陵少年》、《天国的夜市》、《敲打案》、《在冷战的年代》、《白玉苦瓜》、《天狼星》、《与永恒拔河》、《余光中诗选》。

余光中的散文在台湾堪称一绝。

散文集有《左手的缪斯》、《逍遥游》、《望乡的牧神》、《焚鹤人》、《听听那冷雨》、《青青边稔》、《桥跨黄金城》等。

评论集有《掌上雨》、《分水岭上》,评著有《梵谷传》等。

余光中先生简介及作品集余光中(1928- ),男,当代著名诗人和评论家。

祖籍省永春县桃城镇洋上村,1928年生于,1946年考入大学外文系。

1947年入金陵大学外语系(后转入大学),1948年发表第一首诗作,1949年随父母迁香港,次年赴台,就读于大学外文系。

1952年毕业于大学外文系。

1959年获美国爱荷华大学(LOWA)艺术硕士。

先后任教东吴大学、师大学、大学、政治大学。

其间两度应美国国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。

1953年10月,与覃子豪、钟鼎文等共创“蓝星”诗社及《创世纪》诗刊,致力于现代主义诗歌创作。

后赴美进修,获爱荷华大学艺术硕士学位。

返台后任诗大、政大、台大及香港中文大学教授。

现在居住,任大学文学院院长。

主要诗作有《乡愁》、《白玉苦瓜》、《等你,在雨中》等;诗集有《灵河》、《石室之死》、《余光中诗选》等;诗论集有《诗人之境》、《诗的创作与鉴赏》等。

其中《乡愁》一诗,因为形象而深刻抒发了游子殷切的思乡之情并富有时代感而受到人们的喜爱河赞赏。

他的诗,兼有中国古典文学与外国现代文学之精神,创作手法新颖灵活,比喻奇特,描写精雕细刻,抒情细腻缠绵,一唱三叹,含蓄隽永,意味深长,韵律优美,节奏感强。

他因此被尊为诗坛祭酒。

他的诗论视野开阔,富有开拓探索的犀利朝气;他强调作家的民族感和责任感,善于从语言的角度把握诗的品格和价值,自成一家。

余光中是个复杂而多变的诗人,他变化的轨迹基本上可以说是整个诗坛三十多年来的一个走向,即先西化后回归。

在早期的诗歌论战和70 年代中期的乡土文学论战中,余光中的诗论和作品都相当强烈地显示了主西化、无视读者和脱离现实的倾向。

如他自己所述,“少年时代,笔尖所染,不是希顿克灵的余波,便是泰晤士的河水。

所酿业无非一八四二年的葡萄酒。

” 80年代后,他开始认识到自己民族居住的地方对创作的重要性,把诗笔“伸回那块大陆”,写了许多动情的乡愁诗,对乡土文学的态度也由反对变为亲切,显示了由西方回归东方的明显轨迹,因而被诗坛称为“回头浪子”。

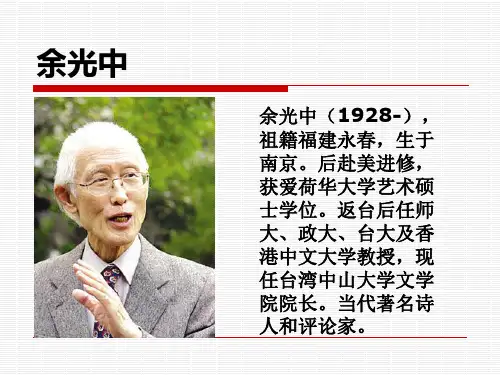

余光中简介及乡愁写作背景【作者简介】,祖籍福建永春,1928年生于江苏南京,1947年入金陵大学外语系(后转入厦门大学),1949年随父母迁香港,次年赴台,就读于台湾大学外文系。

1953年,与覃子豪、钟鼎文等共创“蓝星”诗社。

后赴美进修,获爱荷华大学艺术士学位。

返台后任诗大、政大、台大及香港中文大学教授,现任台湾中山大学院院长。

余光中是个复杂而多变的诗人,他变化的轨迹基本上可以说是台湾整个诗坛三十多年来的一个走向,即先西化后回归。

在台湾早期的论战和70 年代中期的乡土文学论战中,余光中的'诗论和作品都相当强烈地显示了主张西化、无视读者和脱离现实的倾向。

如他自己所述,“少年时代,笔尖所染,不是希顿克灵的余波,便是泰晤士的河水。

所酿业无非一八四二年的葡萄酒。

” 80年代后,他开始认识到自己民族居住的地方对创作的重要性,把诗笔“伸回那块大陆“,写了许多动情的诗,对乡土文学的态度也由反对变为亲切,显示了由西方回归东方的明显轨迹,因而被台湾诗坛称为“回头浪子”。

从诗歌艺术上看,余光中是个“艺术上的多妻主义诗人“。

他的作品风格极不统一,一般来说,他的诗风是因题材而异的。

表达意志和理想的诗,一般都显得壮阔铿锵,而描写乡愁和爱情的作品,一般都显得细腻而柔绵。

著有诗集《舟子的悲歌》、《蓝色的羽毛》、《钟乳石》,《万圣节》、《白玉苦瓜》等十余种.【写作背景】1937年抗日战争爆发后,10岁的余光中随父母辗转于上海、重庆等地。

22岁那年,余光中随家人来到台湾,并考取了台湾大学外文系。

虽然专业是外文,余光中却对中国传统文化有浓厚的兴趣。

他在诗歌、、评论、译都有大量著述,而其中成就最杰出的,当属诗歌。

人们评论,他的诗题材广泛,风格屡变,技巧多姿,融汇了传统与现代、中国与西方的笔法。

因此,他被誉为台湾现代派“十大诗人”之一。

1971年,20多年没有回过大陆的余光中思乡情切,在台北厦门街的旧居内赋诗一首。

写完后,诗人热泪盈眶,沉吟良久。

人物评价编辑余光中右手写诗,左手写散文,成就之高,一时无两。

(梁实秋评)余光中教授是一位具有广泛影响力的文学大师,以现代诗和散文享有盛誉。

余教授的诗作多抒发诗人的悲悯情怀,对土地的关爱,以及对一切现代人、事、物的透视、解析与捕捉。

此外,余教授还从事评论、编辑、翻译,皆有杰出成就。

余教授毕生创作、治学,诲人不倦,于艺文,于学术,于社会,贡献深远;哲人其萎,范典永垂。

(香港中文大学悼文)余光中走了,在七十年的台湾文化史上,是一个时代的结束。

从疼痛彻骨的迁徙流亡思乡,到意气风发的“希腊天空”的追寻,到回眸凝视决定拥抱枋寮的泥土,到最后在自己拥抱的泥土上又变成异乡人,余光中的一生就是一部跨世纪的疼痛文化史。

(龙应台评)余光中先生才兼诗文,情系两岸,学融中西,为人温良敦厚,是中国当代文学灿烂群星之一。

巨星殒落,我心悲伤。

今夜星光,地久天长。

(韩少功评)余先生曾把自己的生命划分为三个时期:旧大陆、新大陆和一个岛屿,旧大陆是祖国,新大陆是异国,岛屿则是台湾。

他21岁第一次离开旧大陆去岛屿,30岁第一次离开岛屿去美国求学。

第一次离开,思念的是台湾,后来,思念的是祖国,再往后,变成对中国文化——汉魂唐魄的无限眷恋。

年轻时,余先生因为对外国文化的向往而选择主修外文,又屡次去往美国留学和讲学。

美国文学与文化对他影响愈深,乡愁也像魔豆般在心底滋长。

他日思夜念的故乡,是再回不去的故土,深邃的中国文化,已逝的美好,精神的栖所。

余先生一生漂泊,从江南到四川,从大陆到台湾,求学于美国,任教于香港,最终落脚于台湾高雄的西子湾畔,多年来中国传统文化与西方文化艺术的熏陶研习,让余先生在中西文学界享有盛誉,往返于两岸多国,却依然从未有过“归属感”。

他诗文的主题,多离不开“离乡”“乡愁”“孤独”“死亡”,读他的诗,迎面而来的是一种入骨的苍凉与顽强。

“童年的天空啊,看不见风筝,看到的是轰炸机”。

战火中一路逃难的童年,是“乡愁”萌发的最初土壤。

2019年余光中简介范文篇一:余光中先生作品及简介余光中简介及作品简介:余光中,男,1928年10月21日生于南京,籍贯福建泉州市永春县桃城镇洋上村(母为江苏人,故也自称“江南人”)。

诗人。

曾任台湾中山大学文学院院长、当代著名评论家。

主要作品有《乡愁》《余光中经典》《传说》,其中《传说》获台北新闻局金鼎奖歌词奖。

人物评价:从诗歌艺术上看,余光中是个“艺术上的多妻主义者”。

他的作品风格极不统一,一般来说,他的诗风是因题材而异的。

表达意志和理想的诗,一般都显得壮阔铿锵,而描写乡愁和爱情的作品,一般都显得细腻而柔绵。

著有诗集《舟子的悲歌》、《蓝色的羽毛》、《天国的夜市》、《钟乳石》、《万圣节》、《莲的联想》、《五陵少年》、《敲打乐》、《在冷战的年代》、《白玉·苦瓜》、《天狼星》等十余种。

其中最著名有《乡愁》。

余光中先生热爱中华传统文化,热爱中国。

礼赞“中国,最美最母亲的国度”。

他说:“蓝墨水的上游是汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”,“我的血系中有一条黄河的支流”。

他是中国文坛杰出的诗人与散文家,他仍在“与永恒拔河”。

呼吸在当今,却已经进入了历史,他的名字已经显目地镂刻在中国新文学的史册上。

篇二:作者简介作者简介鲁迅(1881—1936),文学家、思想家、革命家。

原新文化运动的领导者,中国无产阶级文学的奠基人。

1918年5月首次用笔名“鲁迅”发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

鲁迅的作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译作品,其中,杂文是有强烈的战斗性的,这种战斗性借助于深刻的思想内容和强烈的艺术魅力而表现出来,对五四运动以后的中国文学产生了深刻的影响。

叶圣陶(1894—1988),江苏苏州人,著名作家、教育家。

有“优秀的语言艺术家”之称。

他的不少散文、小说、诗歌,从不同角度揭露了旧社会的黑暗和人民的悲惨生活,歌颂了在民族解放斗争中坚强不屈的普通群众。

主要作品有小说《倪焕之》《潘先生在难中》,散文集《脚步集》,童话集《稻草人》。

余光中人物简介余光中人物简介导语:余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,自称为自己写作的“四度空间”。

至今驰骋文坛已逾半个世纪,涉猎广泛,被誉为“艺术上的多妻主义者”。

下面是余光中的人物介绍。

(更多内容请关注应届毕业生网)【简介】余光中,1928 年出生于南京,祖籍福建永春。

母亲原籍江苏武进,故也自称“江南人”。

1952年毕业于台湾大学外文系。

1959年获美国爱荷华大学( LOWA )艺术硕士。

先后任教台湾东吴大学、台湾师范大学、台湾大学、台湾政治大学。

其间两度应美国国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。

1972 年任台湾政治大学西语系教授兼主任。

1974年至1985 年任香港中文大学中文系教授。

1985年至今,任台湾中山大学教授及讲座教授,其中有六年时间兼任文学院院长及外文研究所所长。

余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,自称为自己写作的“四度空间”。

至今驰骋文坛已逾半个世纪,涉猎广泛,被誉为“艺术上的多妻主义者”。

其文学生涯悠远、辽阔、深沉,为当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家。

现已出版诗集21 种;散文集 11 种;评论集 5 种;翻译集 13 种;共 40 余种。

[代表作有《白玉苦瓜》(诗集)、《记忆像铁轨一样长》(散文集)及《分水岭上:余光中评论文集》(评论集)等。

【主要经历】余光中,1928年10月21日生于南京。

在秣陵路小学(原崔八巷小学),南京市第五中学(原南京青年会中学)读书。

1947年入金陵大学(1952年并入南京大学)外语系(后转入厦门大学)。

1948年,创作初期,20岁,发表第一部诗集。

1949年随父母迁香港,1950年赴台,就读于台湾大学外文系。

1950年5月到台湾,9月考入台大外文系三年级。

1953年,与覃子豪、钟鼎文等共创“蓝星”诗社。

后赴美进修,获爱荷华大学艺术硕士学位。

返台后任师大、政大及台大教授。

1956年,开始在大学任教。

与范我存女士结婚。

1961年,赴美国进修。

1 3~4~6 車過枋寮\余光中一、作者簡介 余光中(1928 年 9 月 9 日—),當代作家、詩人。

福建省永春縣人,生於南京。

早年就讀於廈門大學外文系,1949 年隨國民政府來台,畢業於台大外文系。

1954 年與覃子豪、鍾鼎文、夏菁、鄧禹帄等共創「藍星詩社」。

1959 年獲美國愛荷華大學藝術碩士學位。

歷任師範大學、 台灣大學、政治大學等校教職,並曾兩度赴美任客座教授。

1974 年 至 1985 年任香港中文大學中文系主任,1985 年返台任教於國立中山 大學迄今。

早年受傳統文學薰陶,後又接受西方文學洗禮,其作品融鑄中西精華,意境清雅而能不落俗套,在當代中國文壇獨樹一幟,影響深遠。

著作甚豐,涉獵範圍遍及詩歌、散文、評論、翻譯等,尤鍾情於新詩,自詡為「繆司之子」,被譽為「詩壇祭酒」。

其詩篇融匯傳統與現代、中國與西方,題裁廣闊,情思深邃、風格多變、技巧多姿。

著作曾多 次入選兩岸三地國文教材,其詩句亦常為各種廣告、歌曲等當代文化 媒介所引用,堪稱當今華文圈最有影響力的一人。

詩集有:舟子的悲歌、藍色的羽毛、鐘乳石、萬聖節、蓮的聯想、五陵少年、天國的夜市、敲打樂、在冷戰的年代、白玉苦瓜、天狼星、與永恆拔河、隔水觀音、紫荊賦等。

散文集與文藝評論集有:左手的繆思、掌上雨、逍遙遊、望鄉的牧神、焚鶴人、聽聽那冷雨、青青邊愁、記憶像鐵軌一樣長、憑一張地圖、隔水呼渡、從徐霞客到梵谷等。

另有翻譯、編輯等作品多種。

坊間也有不少余光中作品評析。

二、重點提要本詩收在詩集《白玉苦瓜》中。

詩人以集中收錄的同名詩作「白玉苦瓜」為名,作者認為這首「白玉苦瓜」比較接近「三度空間」的期望(現代詩的三度空間即:縱的歷史感和橫的地域感,再加上縱橫交錯而成的十字路口的現實感)。

除此之外,更重要的是詩人在自序所言:「生命的苦瓜成了藝術的正果,這便是詩的意義」。

「白玉苦瓜」 是故宮珍藏的精美工藝品,深受詩人愛重,也是詩人嚮往的藝術境 界:將人生的易逝,昇華成詩歌的永恆。

余光中简介及作品

余光中是个复杂而多变的诗人,他写作风格变化的轨迹基本上可以说是中国整个诗坛三十多年来的一个走向,即先西化后回归。

你知道他吗?接下来我为你推荐,一起看看吧!

余光中简介

余光中,1928 年出生于南京,祖籍福建永春。

母亲原籍江苏武进,故也自称"江南人"。

1952年毕业于台湾大学外文系。

1959年获美国爱荷华大学( LOWA )艺术硕士。

先后任教台湾东吴大学、台湾师范大学、台湾大学、台湾政治大学。

其间两度应美国国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。

1972 年任台湾政治大学西语系教授兼主任。

1974年至1985 年任香港中文大学中文系教授。

1985年至今,任台湾中山大学教授及讲座教授,其中有六年时间兼任文学院院长及外文研究所所长。

余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,自称为自己写作的"四度空间"。

至今驰骋文坛已逾半个世纪,涉猎广泛,被誉为"艺术上的多妻主义者"。

其文学生涯悠远、辽阔、深沉,为当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家。

现已出版诗集 21 种;散文集 11 种;评论集 5 种;翻译集 13 种;共40 余种。

代表作有《白玉苦瓜》(诗集)、《记忆像铁轨一样长》(散文集)及《分水岭上:余光中评论文集》(评论集)等。

余光中主要作品

作品名称出版社出版时间《余光中经典》海峡文艺出版社2007年《乡愁》人民文学出版社1971年《石器时代》文艺出版社1952年《歌》

野风出版社1952年《五陵少年》文星出版社1967年《天国的夜市》三民出版社1969年《敲打乐》蓝星诗社1969年《在冷战的年代》蓝星诗社1969年《白玉苦瓜》大地出版社1974《天狼星》洪范出版社1976年《与永恒拔河》洪范出版社1979年《余光中诗选(1949-1981)》洪范出版社1981年《隔水观音》洪范出版社1983年《紫荆赋》洪范出版社1986年《梦与地理》洪范出版社1990年《安石榴》洪范出版社1996年《五行无阻》台湾九歌出版社1998年《余光中诗选第二卷(1982-1998)》洪范出版社1998年《高楼对海》台湾九歌出版社2000年《藕神》台湾九歌出版社2008年《左手的缪思》文星出版社1963年《逍遥游》文星出版社1965年《望乡的牧神》纯文学出版社1968年《焚鹤人》纯文学出版社1972年《听听那冷雨》纯文学出版社1974年《青青边愁》纯文学出版社1977年《分水岭上--余光中评论文集》纯文学出版社1981年《凭一张地图》九歌出版社1988年《隔水呼渡》九歌出版社1990年《从徐霞客到梵谷》九歌出版社1994年《井然有序》九歌出版社1996年《日不落家》九歌出版社1998年《蓝墨水的下游》九歌出版社1998年《连环妙计》上海文艺出版社1999年《梵谷传》重光文艺出版社1957《老人和大海》重光文艺出版社1957年《英诗译注》文星出版社1960年《美国诗选》今日世界出版社1961年《英美现代诗选》学生出版社1968年《录事巴托比》今日世界出版社1972年《不可儿戏》大地出版社1984年《土耳其现代诗选》林白出版社1984年《温夫人的扇子》大地出版社出版社1992年《守夜人》九歌出版社出版社1992年《理想丈夫》大地出版社1995年。