环境化学原理

- 格式:ppt

- 大小:1.91 MB

- 文档页数:13

环境化学原理及环境污染控制技术环境化学原理是研究环境中各种物质的转化、分布和迁移规律的科学,而环境污染控制技术是指通过各种手段和方法,减少或消除环境污染物对生态环境和人类健康的危害。

环境化学原理为环境污染控制技术提供了科学依据和理论支持。

本文将从环境化学原理的角度出发,探讨环境污染控制技术在保护环境方面的应用。

一、环境化学原理1. 环境污染物的来源与分类环境污染物来源广泛,包括工业排放、农业活动、交通尾气、生活废水等。

根据物质的性质,环境污染物可分为有机污染物和无机污染物。

有机污染物包括挥发性有机化合物(VOCs)、氨氮、亚硝酸盐等,而无机污染物则涵盖了重金属离子、无机盐等。

2. 污染物的转化与迁移环境污染物在大气、水体和土壤中会发生各种转化和迁移过程。

例如,有机污染物在大气中可发生光解和氧化反应;水体中的污染物可通过生物降解、吸附和溶解作用发生转化。

这些转化和迁移过程直接影响着环境污染物的去除和控制。

3. 污染物的积累与生物效应环境污染物在生物体内会发生积累现象,进而对生物体产生不良影响。

重金属污染物是典型的积累型污染物,它们在生物链中逐级富集,直至达到一定浓度时造成生物中毒作用。

此外,环境污染物还会干扰生物体内的代谢过程,引发一系列的生物效应。

二、环境污染控制技术1. 大气污染控制技术大气污染控制技术主要包括源头减排措施和尾气净化技术。

源头减排措施通过改变工业生产过程、优化能源结构等方式减少污染物的排放。

尾气净化技术包括静电除尘、活性炭吸附、催化氧化等,可有效去除大气中的颗粒物、有机物和无机污染物。

2. 水体污染控制技术水体污染控制技术包括污水处理和水质净化。

污水处理主要通过物理化学处理和生物处理来去除污水中的悬浮物、有机物和无机污染物。

水质净化技术则通过溶解性污染物的吸附、沉淀和生物降解等方式提高水体的水质。

3. 土壤污染控制技术土壤污染控制技术主要包括土壤修复和土壤保护。

土壤修复通过物理、化学和生物等手段,修复受污染的土壤,恢复其功能和生态系统服务。

课时:2课时教学目标:1. 让学生了解环境化学的基本概念、研究内容和应用领域。

2. 使学生掌握环境化学的基本原理和方法,培养环境化学实验技能。

3. 培养学生关注环境保护意识,提高环保素养。

教学内容:1. 环境化学基本概念及研究内容2. 环境化学的基本原理3. 环境化学实验方法4. 环境污染及治理教学过程:第一课时一、导入1. 教师简要介绍环境化学的定义和重要性。

2. 学生分享自己对环境化学的认识。

二、环境化学基本概念及研究内容1. 教师讲解环境化学的基本概念,如环境、污染物、环境化学等。

2. 学生分组讨论环境化学的研究内容,如大气污染、水污染、土壤污染等。

三、环境化学的基本原理1. 教师讲解环境化学的基本原理,如质量守恒定律、反应速率与平衡等。

2. 学生通过实例分析环境化学原理在环境问题中的应用。

四、环境化学实验方法1. 教师介绍环境化学实验的基本方法,如样品采集、分析测试等。

2. 学生分组进行环境化学实验操作,如水质检测、大气污染检测等。

第二课时一、环境污染及治理1. 教师讲解环境污染的类型、来源及危害。

2. 学生分组讨论环境污染的治理方法,如物理治理、化学治理等。

二、案例分析1. 教师选取典型案例,如雾霾、水污染等,引导学生分析环境污染的原因及治理措施。

2. 学生分组进行案例讨论,提出自己的观点和建议。

三、总结与拓展1. 教师总结本节课的主要内容,强调环境化学在环境保护中的重要性。

2. 学生分享自己的学习心得,提出对环境保护的建议。

教学评价:1. 课堂表现:学生的参与度、讨论积极性等。

2. 实验操作:学生的实验技能、实验报告等。

3. 案例分析:学生的分析能力、提出建议的合理性等。

教学反思:1. 教师应注重激发学生的学习兴趣,提高课堂氛围。

2. 实验环节要确保学生的安全,培养学生的实验技能。

3. 案例分析要引导学生关注环境保护,提高环保素养。

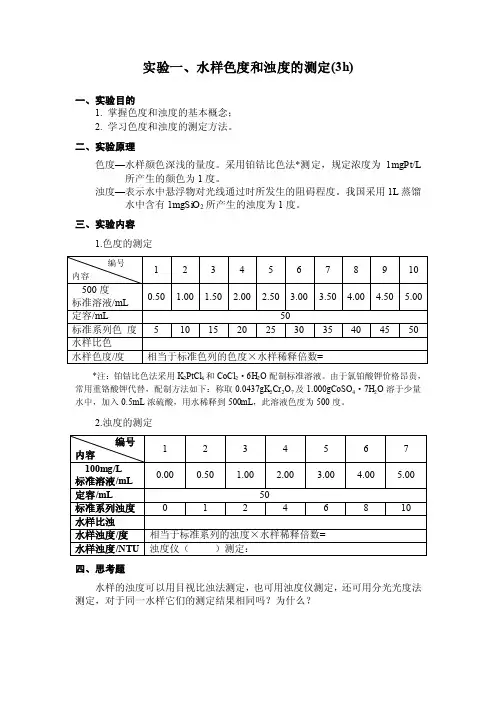

实验一、水样色度和浊度的测定(3h)一、实验目的1. 掌握色度和浊度的基本概念;2. 学习色度和浊度的测定方法。

二、实验原理色度—水样颜色深浅的量度。

采用铂钴比色法*测定,规定浓度为1mgPt/L 所产生的颜色为1度。

浊度—表示水中悬浮物对光线通过时所发生的阻碍程度。

我国采用1L蒸馏水中含有1mgSiO2所产生的浊度为1度。

三、实验内容1.色度的测定编号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 内容500度0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 标准溶液/mL定容/mL 50标准系列色度 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 水样比色水样色度/度相当于标准色列的色度×水样稀释倍数=*注:铂钴比色法采用K2PtCl6和CoCl2·6H2O配制标准溶液。

由于氯铂酸钾价格昂贵,常用重铬酸钾代替,配制方法如下:称取0.0437gK2Cr2O7及1.000gCoSO4·7H2O溶于少量水中,加入0.5mL浓硫酸,用水稀释到500mL,此溶液色度为500度。

2.浊度的测定编号1 2 3 4 5 6 7内容100mg/L0.00 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 标准溶液/mL定容/mL 50标准系列浊度0 1 2 4 6 8 10水样比浊水样浊度/度相当于标准系列的浊度×水样稀释倍数=水样浊度/NTU 浊度仪()测定:四、思考题水样的浊度可以用目视比浊法测定,也可用浊度仪测定,还可用分光光度法测定,对于同一水样它们的测定结果相同吗?为什么?实验二、水样酸度和碱度的测定(3h)一、目的和要求1. 掌握酸度和碱度的基本概念;2. 学习酸度和碱度的测定方法。

二、实验原理酸度—指水中含有能与强碱发生中和作用的物质的总和。

①OH- + H+ = H2O (pHeq=7.0)②OH- + H2CO3 = HCO3- + H2O(pHeq=8.3)③OH-+ HCO3- = CO32- + H2O(pHeq=10.8)(甲基橙为指示剂—无机酸度①;酚酞为指示剂—CO2酸度①②)碱度—指水中含有能与强酸发生中和作用的物质的总和。

一、名词解释:1、环境化学:环境化学是一门研究有害化学物质在环境介质中的存在、化学特性、行为和效应及其控制的化学原理和方法的科学。

它既是环境科学的核心组成部分,也是化学科学的一个新的重要分支。

2、污染物的迁移:污染物在环境中所发生的空间位移及其所引起的富集、分散和消失的过程;污染物的转化:污染物在环境中通过物理化学或生物的作用改变存在形式或转变为另一种物质的过程3、一次污染物():是指由一次污染物经化学反应式形成的污染物质。

二次污染物():是指直接从污染物源排放的污染物质。

4、垂直递减率():随温度升高气温的降低率为大气垂直递减率。

干绝热垂直递减率():干空气在上升是温度降低值与上升高度之比。

5、光化学烟雾现象:含有氮氧化合物和碳氢化合物第一次污染物的大气,在阳光照射下发生光化学反应而产生二次污染物,这种由一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象。

硫酸烟雾型污染:是由燃烧煤而排放出来的so2,颗粒物以及由so2氧化所形成的硫酸盐颗粒物所造成的大气污染现象。

6、一次颗粒物():直接由污染源排放出来的二次颗粒物():大气中某些污染组分之间或这些组分与大气成分之间发生反应而产生的颗粒物。

7、干沉降():是指颗粒物在重力作用下沉降或与其他物体碰撞后发生的沉降。

湿沉降():是指通过降雨降雪等使颗粒物从大气中去除的过程。

8、雨除():是指一些颗粒物可作为形成云得凝结核,成为云滴中心,通过凝结过程和碰撞过程使其增大为雨滴,进一步长大而形成雨降落到地面,颗粒物也随之从大气中被去除。

冲刷():降雨时在云下面的颗粒物与降下来的雨滴发生惯性碰撞或扩散,吸附过程从而使颗粒物去除。

9、分配系数:非离子性有机物可通过溶解作用分配到土壤有机质中并经过一定时间达到分配平衡,此时有机物在土壤有机质和水中含量的比值称分配系数。

标准化的分配系数:即有机碳为基础表示的分配系数。

辛醇——水分配系数:即化学物质在辛醇中质量和在水中质量的比值。

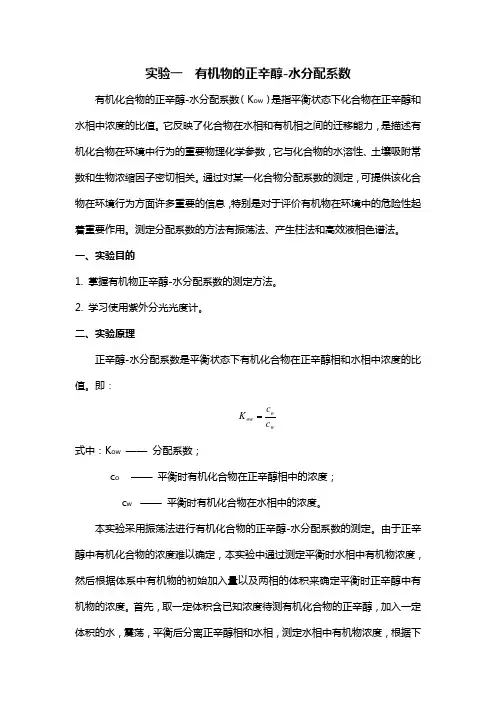

实验一 有机物的正辛醇-水分配系数有机化合物的正辛醇-水分配系数(K ow )是指平衡状态下化合物在正辛醇和水相中浓度的比值。

它反映了化合物在水相和有机相之间的迁移能力,是描述有机化合物在环境中行为的重要物理化学参数,它与化合物的水溶性、土壤吸附常数和生物浓缩因子密切相关。

通过对某一化合物分配系数的测定,可提供该化合物在环境行为方面许多重要的信息,特别是对于评价有机物在环境中的危险性起着重要作用。

测定分配系数的方法有振荡法、产生柱法和高效液相色谱法。

一、实验目的1. 掌握有机物正辛醇-水分配系数的测定方法。

2. 学习使用紫外分光光度计。

二、实验原理正辛醇-水分配系数是平衡状态下有机化合物在正辛醇相和水相中浓度的比值。

即:wo ow c c K 式中:K ow —— 分配系数;c o —— 平衡时有机化合物在正辛醇相中的浓度;c w —— 平衡时有机化合物在水相中的浓度。

本实验采用振荡法进行有机化合物的正辛醇-水分配系数的测定。

由于正辛醇中有机化合物的浓度难以确定,本实验中通过测定平衡时水相中有机物浓度,然后根据体系中有机物的初始加入量以及两相的体积来确定平衡时正辛醇中有机物的浓度。

首先,取一定体积含已知浓度待测有机化合物的正辛醇,加入一定体积的水,震荡,平衡后分离正辛醇相和水相,测定水相中有机物浓度,根据下式计算分配系数:式中:c o0 ——起始时有机化合物在正辛醇相中的浓度μL/L;c w——平衡时有机化合物在水相中的浓度μL/L;V0、V w ——分别为正辛醇相和水相中的体积,L。

三、仪器和试剂1. 仪器(1) 紫外分光光度计。

(2) 恒温振荡器。

(3) 离心机。

(4) 具塞比色管:1OmL。

(5) 微量注射器:5mL。

(6) 容量瓶:1OmL、25mL、250mL。

2. 试剂(1) 正辛醇:分析纯。

(2) 乙醇:95%,分析纯。

(3) 对二甲苯:分析纯。

(4) 苯胺:分析纯。

四、实验步骤1. 标准曲线的绘制(1) 对二甲苯的标准曲线移取1.00mL对二甲苯于10mL容量瓶中,用乙醇稀释至刻度,摇匀。

环境化学原理和知识点总结环境化学的研究对象主要包括大气、水体和土壤环境中的化学物质。

在大气环境中,环境化学研究大气污染物的来源、转化过程,以及大气中的化学反应、形成和消解机制。

在水体环境中,环境化学研究水中各种化学物质的赋存形式、分布规律,以及水质污染的识别、监测和治理技术。

在土壤环境中,环境化学研究土壤中各种污染物的迁移、转化和归趋规律,以及土壤污染的防治和修复措施。

此外,环境化学还涉及各种环境介质之间的相互作用和耦合效应,以及生物体对环境中化学物质的吸收、富集和代谢过程。

环境化学的基本原理包括化学动力学、热力学、电化学、光化学等多个方面。

在环境化学中,化学动力学是研究化学反应速率和反应机制的核心原理。

化学动力学可以描述环境中的化学反应速率的变化规律,揭示环境中的化学反应过程。

热力学是研究物质能量转化和平衡状态的原理,它可以描述环境中化学反应的热效应和平衡态条件。

电化学是研究化学反应中电荷转移和电化学反应的原理,它可以揭示环境中的电化学过程和电化学污染物的迁移规律。

光化学是研究光能与物质之间相互作用的原理,它可以解释环境中的光化学反应和光化学污染物的转化机制。

环境化学中的一些重要知识点包括污染物的生物富集和生物放大效应、环境中的化学平衡和动态平衡、环境中的氧化还原反应和氧化还原电位、环境中的化学分馏和物质迁移、环境中的化学传递和物质转换、环境中的污染物降解和修复技术等。

在污染物的生物富集和生物放大效应中,环境化学关注生物体对环境污染物的吸收和富集能力以及生物体之间污染物的传递和转化规律。

在环境中的化学平衡和动态平衡中,环境化学研究环境中各种化学平衡态条件的形成机制和破坏规律。

在环境中的氧化还原反应和氧化还原电位中,环境化学揭示了环境中氧化还原反应的热力学和动力学机制,以及氧化还原电位的测定和应用方法。

在环境中的化学分馏和物质迁移中,环境化学研究环境中物质在不同介质之间的分馏和迁移规律,以及分馏过程中的物质分布和转化机制。

环境化学课程环境化学是一门研究环境中各种化学过程和化学物质的分布、转化以及对环境和生态系统造成影响的学科。

这门课程主要介绍了环境化学的基本概念、原理和研究方法,帮助学生了解和解决环境问题。

环境化学课程介绍了环境化学的基本概念和定义。

环境化学是研究地球各个环境中的化学组成、化学过程以及化学物质在环境中的运移、转化和归宿的学科。

学生通过学习环境化学的基本概念,能够深入了解环境中的化学过程和影响因素。

环境化学课程着重讲解了环境化学的基本原理。

学生学习了环境中的化学物质的分布和转化规律,了解了环境中各种污染物的来源、去向和毒性效应。

通过学习环境化学的基本原理,学生能够更好地理解环境问题的本质,并提出相应的解决方法。

环境化学课程也介绍了环境化学的研究方法。

学生学习了环境样品的采集和分析技术,了解了环境化学实验的常用设备和操作步骤。

通过实验课的学习,学生能够掌握环境样品分析的基本技能,能够进行环境问题的实地调查和样品分析。

环境化学课程也将环境化学与环境保护和可持续发展联系起来。

学生学习了环境污染物的来源和影响,了解了环境污染对生态系统和人类健康的危害。

通过学习环境化学,学生能够认识到保护环境的重要性,掌握环境保护的基本原理和方法。

总之,环境化学课程为学生提供了自然科学基础和环境保护意识的培养。

通过学习环境化学,学生能够了解环境中的化学过程和相关问题,掌握环境化学的基本原理和研究方法,并能够运用所学知识解决实际环境问题。

这门课程对于培养环境保护人才和提高环境保护意识具有重要的意义。

同时,环境化学领域的研究也为解决环境问题和实现可持续发展提供了科学依据。

因此,环境化学课程的学习对于培养环境意识和保护环境具有重要的作用。

环境化学及其研究内容特点环境化学主要研究化学物质在环境中的存在,转化,行为和效应及其控制的原理和方法,是化学学科的一个新的重要分支,也是环境科学的核心组成部分。

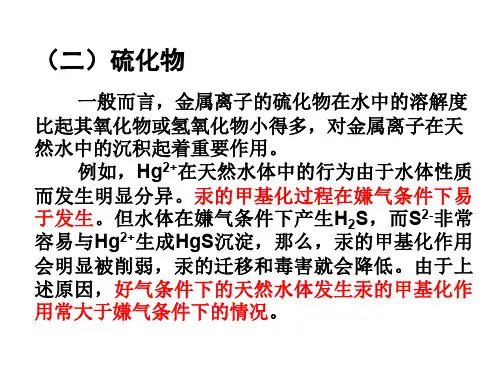

研究内容:(1)环境污染化学(2)环境分析化学和环境监测(3)污染物的生物效应;特点:(1)从微观的原子,分子水平来阐明宏观的环境问题,以小见大,不再拘泥于对环境问题的宏观描述,而是从深层的机制去理解和解决问题(2)综合性强,涉及方方面面的学科领域(3)量微(4)研究体系复杂(5)应用性强(6)有极大的发展空间大气层可分为对流层,平流层,中间层,热成层和逸散层气溶胶是指液体或固体微粒均匀地分散在气体中形成的相对稳定的悬浮体系可吸入颗粒(IP)半径小于10um大气稳定度:(1)气团减速并有返回原地的趋势,则称此大气是稳定的(2)气团仍加速前进,则称此大气是不稳定的(3)当气团不减速也不加速,则称此大气是中性的光化学第一定律:只有被反应物分子(原子)吸收的光才能有效地引起光化学反应光化学第二定律:在光化学反应的初级过程中,被活化的反应物分子(原子)数等于被吸收的光量子数OH为最重要的自由基自由基:由于在其电子壳层的外层有一个不成对的电子,因而有很高的活性,具有强氧化作用光化学烟雾:一次的和二次的污染物与反应物的混合物被称为光化学污染,习惯上称为光化学烟雾。

产生原因:强日光,强逆温,低温度。

危害:(1)对人眼的刺激作用(2)使植物叶片受害变黄,以致枯死(3)大气能见度降低。

措施:(1)改进技术。

A安装尾气净化装置;B改良燃料。

(2)改善能源结构(3)加强监测硫酸型烟雾形成与光化学烟雾的区别硫酸烟雾有烟尘、二氧化硫与空气中的水蒸气混合并发生化学反应所形成,硫酸烟雾是还原型烟雾,它的产生是由于自然原因或人为原因向大气中排放了大量的二氧化硫,一般在低温光照弱的条件下容易发生;光化学烟雾由汽车、工厂等排入大气中的氮氧化物过碳氧化物经光化学作用所形成的,光化学烟雾是氧化型烟雾,只要是由汽车尾气的排放引起的,该烟雾中含有大量的臭氧、醛类、过氧乙酰基硝酸脂(PAN)等强氧化物质,它一般在高温,强日照条件下发生酸沉降是指大气中的酸性物质通过干、湿沉降两种途径迁移到地表的过程湿沉降是指大气中的物质通过降水而落到地面的过程,湿沉降有雨降和冲刷两种干沉降是指大气中的污染气体和气溶胶等物质随气流的对流,扩散作用,被地球表面的土壤,水体和植被等吸附去除的过程,具体包括重力沉降,与植物、建筑物或地面(土壤)碰撞而被捕获(被表面吸附或吸收)的过程酸雨的危害:(1)酸雨影响植物生长、繁殖,可直接损伤树叶,造成植物营养器官功能衰退,破坏植物组织细胞(2)酸雨腐蚀建筑材料、金属制品等,对文物古迹、雕刻、绘画等造成不可挽回的损失(3)酸雨影响了水系、植物、土壤,从而间接波及赖以生存的人类和野生动物气溶胶:大气颗粒物是大气中存在的各种固态和液态颗粒状物质的总称,各种颗粒状物质均匀地分布在空气中构成一个相对稳定的庞大悬浮体系,即为气溶胶体系,因此大气颗粒物也称为大气气溶胶绿色建筑就是不仅要能提供舒适安全的室内环境,同时应具有与自然环境相和谐的良好的建筑外部环境,符合建筑的可持续发展原则环境激素:人类用化学方法制取的化学物质进入人体后,经过一系列的化学反应,干扰人体内分泌活动,使内分泌失调的一类化学物质水体富营养化:氮、磷等营养物质大量进入水体,使藻类和浮游生物旺盛繁殖,从而破坏水体生态平衡的现象自净作用:水体污染后,污染物在水体的物理、化学和生物学等作用下,使污染物不断稀释扩散,分解,破坏或沉入水底,使污染物浓度自然降低,水质最终基本恢复到污染前状况的作用生化需氧量BOD5:在温度、时间一定下,微生物在分解,氧化水中有机物的过程中,所消耗的游离氧数量(一般充分讲解需20天,直接测5天后的)活性酸度:活性酸度有称有效酸度,是土壤溶液中游离氢离子浓度直接反映出来的酸度,通常用PH值表示潜性酸度:土壤的潜性酸是由土壤胶体吸附的可交换性氢离子和铝离子做所产生的这些致酸离子只有通过离子交换作用,通入土壤溶液产生了氢离子方显示酸性,因此,称为潜酸性潜酸性可被交换、生成活酸性,而活酸性也可被胶体吸附成为潜性酸土壤污染的显著特点是:比较隐蔽,具有持续性、积累性,不易察觉,严重性,不可逆性有毒物是对生物体有害的物质,这些物质能损害生物体的正常代谢过程,干扰生物化学过程的功能,引起机体损伤,甚至导致死亡效应是暴露某种有毒物对有机体的反应在协同作用中,其中某一毒物成分能促进机体对其他毒物成分的吸收加强,降解受阻,排泄迟缓,蓄积增多或产生高毒代谢物等,使混合物毒性增加在对抗作用中,其中某一毒物成分能促进机体对其他毒物成分的降解加速成、排泄加快、呼吸减少或产生低毒代谢物等,使混合物毒性降低。

环境化学实验知识点总结一、环境化学实验的基本知识点1. 环境化学基本概念环境化学是研究环境中的化学现象及其影响的科学。

它主要包括环境中的化学物质的组成、性质、分布和迁移转化规律。

环境化学实验是研究环境化学问题的重要手段。

2. 环境化学实验的基本原理环境化学实验主要涉及到物质的性质、化学反应过程和环境污染物的检测和分析。

在实验中,应遵循化学反应原理、仪器分析原理和环境监测原理,保证实验的准确性和可靠性。

3. 环境化学实验的基本内容环境化学实验的基本内容包括化学物质的性质、化学反应过程、环境污染物的检测和分析等。

具体实验内容包括:氧化还原反应实验、酸碱中和反应实验、离子交换实验、环境污染物检测实验等。

4. 环境化学实验的基本技术环境化学实验所需的基本技术包括:化学实验技术、仪器分析技术、环境监测技术等。

在实验中,应熟练掌握各种实验技术,保证实验的顺利进行。

二、环境化学实验的常用技术1. 化学实验技术化学实验技术是进行环境化学实验的基本技术。

包括:物质的称量、溶液的调配、化学反应的进行、沉淀的制备、溶液的过滤、溶液的蒸发等。

在实验中,应严格按照实验操作规程进行,确保实验的准确性和可靠性。

2. 仪器分析技术仪器分析技术是进行环境化学实验的重要技术之一。

包括:色谱分析技术、质谱分析技术、光谱分析技术等。

在实验中,应适用合适的仪器进行分析,保证实验结果的准确性和可靠性。

3. 环境监测技术环境监测技术是进行环境化学实验的重要技术之一。

包括:空气质量监测技术、水质监测技术、土壤监测技术等。

在实验中,应熟练掌握各种监测技术,确保环境监测数据的准确性和可靠性。

三、环境化学实验的应用1. 环境监测环境化学实验在环境监测中起着重要作用。

通过实验可以对环境中的化学物质进行检测和分析,了解环境中的污染物质的分布和浓度,为环境保护工作提供重要依据。

2. 环境治理环境化学实验在环境治理中也起着重要作用。

通过实验可以对环境中的污染物质进行定量分析,为制定环境治理措施提供科学依据,指导环境污染物的减排和治理工作。

环境化学是一门研究化学物质在环境中的存在、迁移、转化、归趋和影响的科学。

它是环境科学与化学的交叉学科,旨在揭示化学物质与环境的相互作用规律,为环境保护和污染控制提供科学依据。

本文将从环境化学的定义、研究内容、研究方法和发展趋势等方面进行阐述。

一、环境化学的定义环境化学是研究化学物质在环境中的行为、效应及其与环境相互作用的科学。

它关注化学物质在空气、水、土壤、生物等环境介质中的分布、迁移、转化、降解和生物可利用性等方面。

环境化学的研究对象包括自然环境中存在的化学物质和人类活动排放的化学物质。

二、环境化学的研究内容1.环境分析化学:研究环境中化学物质的检测、测定和监控方法,为环境化学研究提供数据支持。

2.环境污染化学:研究污染物的来源、排放、迁移、转化和归宿,探讨污染物的环境行为和生态效应。

3.环境生物化学:研究生物体与化学物质相互作用的规律,探讨化学物质对生物体的毒性、代谢和生物降解等过程。

4.环境催化化学:研究催化剂在环境污染物降解和资源化中的作用,为环境污染控制提供技术支持。

5.环境地球化学:研究地球表层环境中化学元素的分布、迁移和循环,探讨化学物质在地质历史演变中的作用。

6.环境化学污染控制:研究化学污染物的治理技术、政策和法规,为环境管理提供科学依据。

三、环境化学的研究方法1.采样与分析方法:采用现场采样、实验室分析和仪器检测等技术,获取化学物质在环境中的浓度、形态和分布等数据。

2.模型模拟方法:建立数学模型,模拟化学物质在环境中的迁移、转化和归趋过程,预测污染物的影响范围和程度。

3.实验室模拟方法:通过实验室模拟环境条件,研究化学物质的环境行为和生物效应。

4.现场监测方法:利用遥感、传感器等技术,实时监测环境中化学物质的浓度和分布。

5.联合研究方法:结合多种研究手段,从不同角度探讨化学物质与环境相互作用的过程和机制。

四、环境化学的发展趋势1.环境纳米化学:研究纳米材料在环境化学污染控制中的应用,探讨纳米技术在环境保护领域的潜力。

环境化学课程综述杨玲一、环境化学课程主要内容1.环境化学课程概述与特点1.1环境化学概述环境化学是研究化学物质在环境中迁移、转化、降解规律,研究化学物质在环境中的作用的学科,是环境科学中的重要分支学科之一。

环境科学中的重要分支学科之一。

造成环境污染的因素可分为物理的、化学的及生物学的三方面,而其中化学物质引起的污染约占80%-90%。

环境化学即是从化学的角度出发,探讨由于人类活动而引起的环境质量的变化规律及其保护和治理环境的方法原理。

就其主要内容而言,环境化学除了研究环境污染物的检测方法和原理(属于环境分析化学的范围)及探讨环境污染和治理技术中的化学、化工原理和化学过程等问题外,需进一步在原子及分子水平上,用物理化学等方法研究环境中化学污染物的发生起源、迁移分布、相互反应、转化机制、状态结构的变化、污染效应和最终归宿。

随着环境化学研究的深化,为环境科学的发展奠定了坚实的基础,为治理环境污染提供了重要的科学依据。

主要应用化学的基本原理和方法,研究大气、水、土壤等环境介质中化学物质的特性、存在状态、化学转化过程及其变化规律、化学行为与化学效应的科。

研究的内容主要有;(1)运用现代科学技术对化学物质在环境中的发生、分布、理化性质、存在状态(或形态)及其滞留与迁移过程中的变化等进行化学表征,阐明化学物质的化学拓性与环境效应的关系;(2)运用化学动态学(chemical dynamics)、化学动力学(chemical kinetics)和化学热力学(chemical thermodynamics)等原理研究化学物质在环境中(包括界面上)的化学反应、转化过程以及消除的途径,阐明化学物质的反应机制及源与汇的关系;(3)研究用化学的原理与技术控制污染源,减少污染排放,进行污染预防;“三废”综合利用,合理使用资源,实现清洁生产;促进经济建设与环境保护持续地协调发展。

从环境介质的不同,可划分为大气、水和土壤的环境化学等,现分别称之为大气环境化学、水环境化学和土壤环境化学。

《环境化学》(第二版)知识点总结和部分课后习题答案(共.doc《环境化学》(第二版)知识点总结和部分课后习题答案前言环境化学是一门研究化学物质在环境中的行为、分布、转化及其对生态系统和人类健康影响的科学。

本文档旨在总结《环境化学》(第二版)的核心知识点,并提供部分课后习题的答案,以帮助学生更好地理解和掌握课程内容。

第一部分:环境化学基础1.1 环境化学的定义和研究范畴环境化学的基本概念环境化学的研究领域1.2 环境污染物的分类有机污染物无机污染物放射性污染物1.3 环境化学的分析方法样品采集和处理污染物的检测技术第二部分:大气环境化学2.1 大气组成和结构大气层的划分大气成分及其作用2.2 大气污染现象雾霾酸雨温室效应2.3 大气污染物的化学行为气体扩散化学反应沉降过程第三部分:水环境化学3.1 水体的组成和特性淡水和海水的成分水体的物理化学性质3.2 水污染现象富营养化重金属污染有机污染物3.3 水处理技术物理处理化学处理生物处理第四部分:土壤环境化学4.1 土壤的组成和特性土壤的物理结构土壤的化学组成4.2 土壤污染现象土壤侵蚀土壤盐碱化土壤重金属污染4.3 土壤修复技术物理修复化学修复生物修复第五部分:固体废物处理与资源化5.1 固体废物的分类和管理城市垃圾工业固体废物危险废物5.2 固体废物的处理技术填埋焚烧回收利用5.3 资源化技术废物能源化材料化土地利用第六部分:环境化学案例分析6.1 典型环境化学事件工业污染事件农业污染事件生态破坏事件6.2 环境化学事件的影响分析对生态系统的影响对人类健康的影响6.3 环境化学事件的应对措施污染控制生态修复法律法规部分课后习题答案习题1:大气污染的化学原理习题概述答案解析习题2:水体富营养化的化学机制习题概述答案解析习题3:土壤污染的化学修复方法习题概述答案解析结语《环境化学》(第二版)为我们提供了一个全面了解环境化学的平台。

通过对知识点的总结和习题的解答,我们能够更深入地理解环境化学的原理和应用,为环境保护和可持续发展做出贡献。

一、名词解释1、光化学烟雾:2、温室效应:3、水体富营养化:4、敏华光解:5、共代谢:6、土壤污染:7、生物降解:8、优先污染物:答案:1.光化学烟雾:由一次污染物和二次污染物的混合物所形成的烟雾污染现象,称为光化学烟雾。

{含有氮氧化物和碳氢化合物等一次污染物的大气,在阳光照射下发生光化学反应而产生二次污染物(O3、醛类、PAN、HNO3等)} 来自第二章2.温室效应:大气中的CO2等温室气体允许太阳光短波辐射到达地面,但同时吸收了地面辐射出来的红外光,把能量截留在大气之中,从而使大气温度升高的现象。

来自第二章3.水体富营养化:是指氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,鱼类及其他生物大量死亡的现象。

来自第三章4.敏华光解:敏化光解是指一种光吸收分子可能将它的过剩能量转移到另一种分子(有机污染物),从而导致该分子(有机污染物)发生分解。

来自第三章5.共代谢:某些有机污染物不能作为微生物的唯一碳源与能源,必须有另外的化合物存在提供微生物碳源或能源时,该有机物才能被降解,这种现象称为共代谢。

来自第四章6.土壤污染:当污染物通过各种途径进入土壤的数量超过了土壤的自净能力,并破坏了土壤的功能,引起土壤质量恶化的现象,称为土壤污染。

来自第四章7.生物降解:是指有机物质在生物作用下,主要通过生物氧化以及其他生物转化,变成更小更简单的分子的过程。

来自第五章8.优先污染物:由于化学污染物种类繁多,世界各国都筛选一些毒性强、难降解、残留时间长、在环境中分布广的污染物优先进行控制,称为优先污染物。

来自第一章二、选择题1、在水体中颗粒物对重金属的吸附量随PH升高而()A.增大 B.减少 C.不变 D.无法判断解析:当pH升高向碱性条件变化时,水体中的碳酸根离子会大量增加,水体中的碳酸根会络合颗粒物表面的重金属,水体中溶解态重金属含量将会升高。

故选择A2、土壤有机质来源不包括()A树脂B腐殖酸C腐黑物D矿物质解析:D 矿物质属于无机物3、大气颗粒物的粒度有艾根核模、积聚模和粗粒子模。