历史文化名城——南阳45页PPT

- 格式:ppt

- 大小:5.51 MB

- 文档页数:45

市历史文物概况市位于南襄盆地北部,周围环山,有山有水,是国务院第二批命名的历史文化名城,有“南都”、“帝乡”之称。

是中国首批对外开放的历史文化名城之一。

其中府衙、乡县衙是中国封建社会官衙建筑中保存最为完好的两级衙门。

淅川县境楚始都丹阳春秋墓群出土的稀世珍宝闻名遐迩,被誉为'‘中国长城之父”的楚长城遗址引人关注。

淅川县境丹江口水库风景区以亚洲第一大水库和南水北调的渠首源头为世人关注;正在兴建的西峡恐龙蛋生物遗迹博物馆将成为不可多得的科普教育基地。

乡县衙、鹳河漂流跻身4A级景点行列,叶家大庄桐柏英雄纪念馆列入全国百家红色旅游经典景区。

其中全国重点保护单位有府衙、武侯祠、山陕会馆、汉画馆、老界岭、医圣祠、乡县衙、市博物馆。

市重点保护单位有衡墓、雪枫纪念馆、龙帘寺、博望坡遗址、菩提寺、汉桑城、汉议事台、恐龙蛋化石博物馆、泗洲塔、淅川香严寺、法海禅寺等。

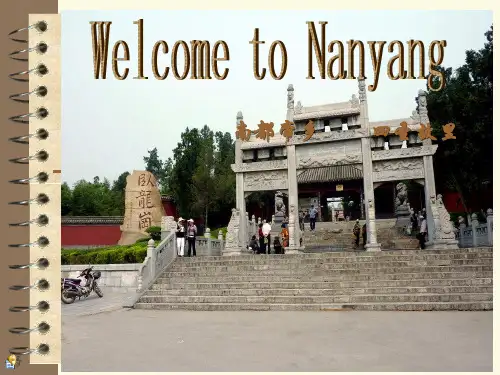

府衙,坐落于中国历史文化名城,省市区街西部北侧。

现为市区著名人文景点之一。

始建于公元1271年(南宋咸淳七年)历经元、明、清、中华民国、中华人民国五个历史时期,共历199任知府。

府衙现存明清建筑100余间,南北长300米,东西宽240米,面积72000平方米,整个建筑群布局严谨,规模宏大,气势雄伟,是封建社会留下的一个完整的郡级实物标本。

府衙既是故宫的缩影,又是作为国家历史文化名城的一个标志,具有较高的历史、艺术、科学等研究价值,是中国惟一保存完整的郡府级官署衙门。

2001年被国务院列为全国重点文物保护单位,2008年被国家文物局列为首批国家二级博物馆,2012年被省政府命名为"全省廉政文化教育基地”。

武侯迥坐落于中国历史文化名城省市城西卧龙岗上,初建于晋,盛于唐宋,有1800多年历史,是三国时期著名政治家、军事家诸亮十年躬耕隐居地和历代祭祀诸亮的地方,也是汉昭烈皇帝备"三顾茅庐”处,历史上著名的“三分天下”和“草庐对策”发源地。

南阳-历史文化篇南阳古称宛,位于中原河南省西南部,与湖北省、陕西省接壤,因地处伏牛山以南,汉水之北而得名。

南阳为三面环山,南部开口的马蹄形盆地,素称南阳盆地。

全市辖10县2区和1个县级市,总面积2.66万平方公里,总人口1080.02万(截止2006.12.31)。

南阳市是国务院首批命名的历史文化名城,东汉时期为光武帝刘秀的发迹之地,故有“南都”、“帝乡”之称。

(汉都商网的“汉都”也来源于此)南阳历史上曾孕育出“科圣”张衡、“医圣”张仲景、“商圣” 范蠡及“智圣”诸葛亮,更滋养了哲学家冯友兰、军事家彭雪枫、文学家姚雪垠、科技发明家王永民、作家二月河等当代名人。

南阳历史悠久。

早在四五十万年前,“南召猿人”就在白河上游繁衍生息。

约在五六千年前,这里就出现了村落和房屋,产生了农业、畜牧业和制陶等手工业。

西周时,南阳属荆州,因在周的南部,被周人称为“周土”。

秦昭王三十五年(公元前272年)初设置南阳郡。

春秋战国时期,南阳已成为全国八大都会之一。

在湍河上建造楚碣,引水灌田。

已开始使用铁器,有了冶铁、蚕丝等手工业和商业。

特别是铸铜业发展迅速,工艺水平较高。

秦统一六国之后,迁不轨之民于南阳,使六国富豪和擅长经营的商人及手工业者云集南阳,促进了南阳经济的发展,尤其冶铁业发达,成为全国冶铁中心之一。

西汉和东汉仍置南阳郡,辖境相当于河南熊耳山以南和湖北大湖山以北,南阳经济文化的发展达到历史上的鼎盛时期。

西汉时,南阳水利与关中郑国渠、成都都江堰齐名,并称全国三大灌区。

由于对东南和南方的开发,宛城也成了南北交通的要冲,东西往来的通道,是全国著名的五都(南阳、洛阳、临淄、邯郸、成都)之一,也是全国设工官的9个地区和设铁官的46 个地区之一。

东汉时,光武帝刘秀起兵南阳,成就帝业,南阳被称为“帝乡”。

太守杜诗修治坡池,广拓田土,全郡可灌农田4万顷,这时的冶铁用水排,水力鼓风机鼓风,大大提高了冶铁效率,特别是采用球墨铸铁,提高了冶铁工艺水平,这一技术的使用比欧州早1 000多年。